Defense & Security

L'Opinion Publique Européenne reste favorable à l'Ukraine

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: Jun.05,2023

Jul.03, 2023

Alors que le conflit en Ukraine se prolonge, les coûts économiques directs pour l'Europe et d'autres pays s'accentuent. En raison d'une inflation sans précédent qui perdure jusqu'à ce jour, la guerre a amplifié la fragilité financière des ménages dans l'ensemble de l'Union Européenne, ce qui risque de compromettre le soutien de l'opinion publique envers l'Ukraine. Toutefois, les faits démontrent que l'opinion publique demeure engagée dans cette situation.

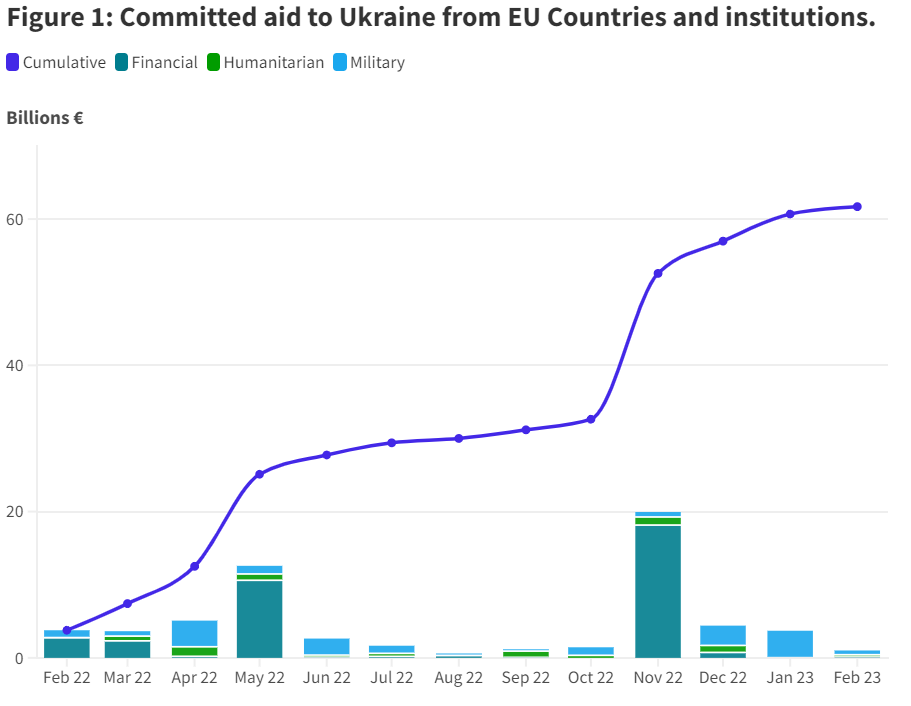

Les États membres de l'Union européenne ainsi que les institutions européennes ont pris l'engagement d'accorder à l'Ukraine un soutien financier, humanitaire et militaire, atteignant un montant global de 62 milliards d'euros le 24 février 2023, un an après l'invasion perpétrée par la Russie. Le total de cet engagement est estimé à environ 70 milliards d'euros le 23 mai 2023.

Source : Bruegel based on Trebesch et al (2023).

Les États membres de l'Union européenne ont pris des engagements bilatéraux s'élevant à 26,18 milliards d'euros le 24 février 2023, avec une part significative de cette somme consacrée à l'aide militaire, soit 16,02 milliards d'euros. De leur côté, les institutions européennes ont engagé un montant de 35,53 milliards d'euros en février 2023. Parmi ces engagements, une part importante de 18 milliards d'euros était destinée à répondre aux besoins immédiats de l'Ukraine et à maintenir la stabilité macroéconomique tout au long de l'année 2023. Cela fait écho à la situation financière précaire de l'Ukraine, où le déficit budgétaire représente actuellement un quart de son produit intérieur brut (PIB).

La Banque européenne d'investissement s'est engagée à fournir une aide à la liquidité d'un montant de 668 millions d'euros. Parallèlement, l'Union européenne a versé une série de tranches d'un montant total de 3,6 milliards d'euros à la Facilité européenne pour la paix (FEP) dans le cadre de ses efforts militaires.

Bien que cette aide puisse sembler relativement modeste, elle est néanmoins viable. Les 70 milliards d'euros englobant les ressources financières, humanitaires, militaires, le budget d'urgence et les fonds destinés aux personnes déplacées en raison de la guerre ne représentant en réalité que 0,44% du produit intérieur brut (PIB) de l'Union européenne.

Par ailleurs, l'économie européenne a été impactée par la hausse des prix de l'énergie. Selon les prévisions d'inflation de la Commission européenne pour le printemps 2023, le taux d'inflation dans la zone euro devrait atteindre 5,8 % cette année, dépassant légèrement les prévisions établies durant l'hiver. La Banque centrale européenne indique également que les prix des denrées alimentaires dans la zone euro étaient 15% plus élevés en avril 2023 par rapport à avril 2022.

Avec une inflation de 8,4% dans la zone euro en 2022, d'après la Commission européenne (2023), la valeur de 100 euros en 2021 est désormais réduite à 86 euros en 2023. Il est compréhensible que le public fasse preuve d'impatience face aux niveaux de coûts auxquels il est confronté quotidiennement et qu'il ajuste sa consommation d'énergie en raison de la rareté de cette dernière.

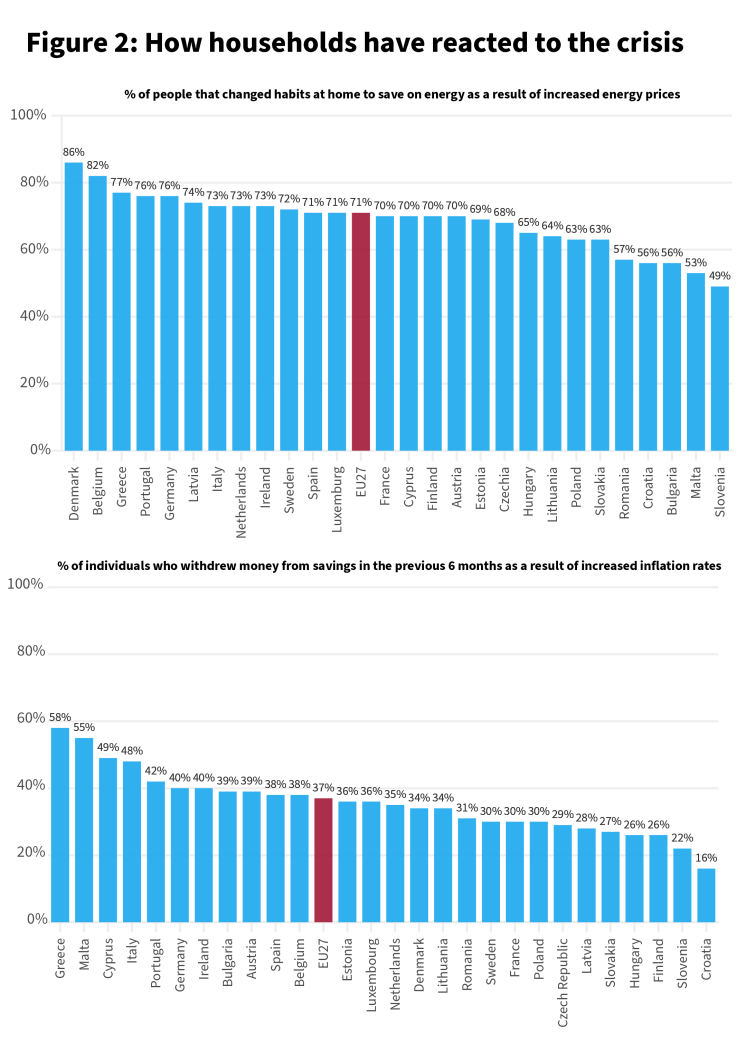

La Figure 2 illustre la proportion d'Européens ayant modifié leurs habitudes de consommation énergétique afin de réaliser des économies, ou ayant puisé dans leurs économies en raison de l'inflation.

Source : Bruegel : Bruegel, d'après la Commission européenne (2022). Recherche réalisés entre le 18 octobre et le 4 décembre 2022 auprès d'un échantillon représentatif de citoyens âgés de 18 ans et plus, dans chaque pays de l'UE.

La Figure 2 révèle que 71% des citoyens de l'Union européenne ont adopté de nouvelles habitudes à domicile afin de réduire leur consommation d'énergie. Dans un pays spécifique, la Slovénie, moins de la moitié des citoyens ont modifié leurs habitudes (49%). De plus, 37% des citoyens de l'UE ont été contraints de puiser dans leurs économies en raison directe de l'inflation, avec des variations allant de 58% en Grèce à 16% en Croatie.

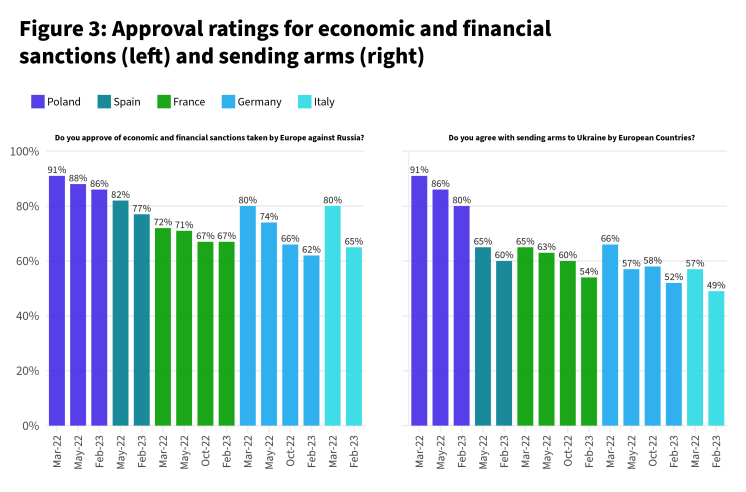

À mesure que les coûts de la guerre augmentent, il est prévisible que le soutien de l'opinion publique européenne diminue. En réalité, on observe une baisse globale aux mesures de soutien en faveur de l'Ukraine.

La Figure 3 illustre une tendance générale à la diminution progressive en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Pologne. La proportion de personnes favorables à l'envoi d'armes ou à l'imposition de sanctions économiques et financières a nettement diminué.

Source : Bruegel based on Ifop (2023).

Malgré cette tendance à la baisse, en février 2023, le soutien aux sanctions et à l'assistance directe en faveur de l'Ukraine demeure solide, dépassant les 50% dans tous les cas, à l'exception d'un seul. La persistance du soutien public à l'échelle de l'Union européenne témoigne de la compréhension des citoyens européens quant à l'importance cruciale de l'issue de la guerre pour leur propre avenir. Huit mois après le début du conflit, le taux moyen d'approbation du soutien de l'Union européenne à l'Ukraine parmi les 27 États membres atteignait un chiffre remarquable de 73% (Parlement européen, 2022). Seuls quatre pays - la Bulgarie, Chypre, la Slovaquie et la Grèce - ont enregistré un taux d'approbation inférieur à 50%. De plus, selon un sondage réalisé en mars 2023, une moyenne de 59% des citoyens de huit pays d'Europe centrale et orientale estiment que les sanctions contre la Russie devraient être maintenues (Hajdu et al., 2023).

Parallèlement, un sondage mené en février 2023 par l'Institut international de sociologie de Kiev révèle que 87% des Ukrainiens affirment que l'Ukraine ne devrait en aucun cas concéder une partie de son territoire, même en cas de prolongement de la guerre. Ce chiffre marque une hausse par rapport aux 82% enregistrés en mai 2022.

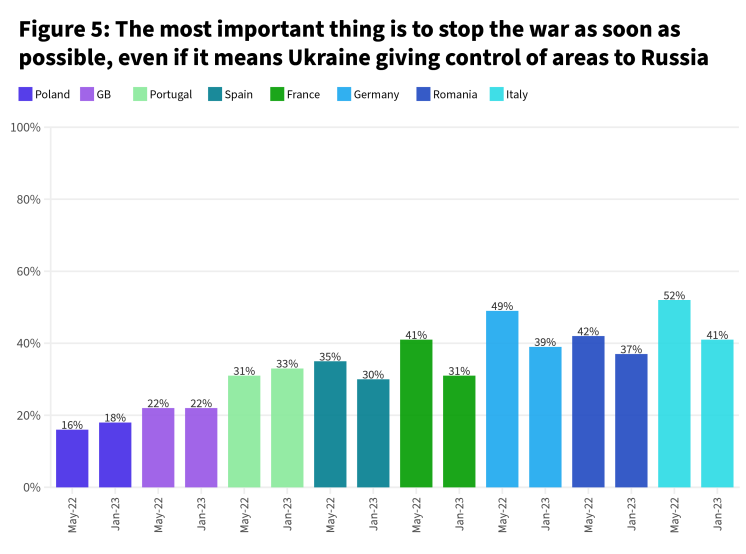

Les soutiens populaires varient considérablement d'un pays à l'autre au sein de l'UE. Selon Krastev et Leonard (2023), trois blocs distincts d'opinion publique se sont formés : les faucons du nord et de l'est (Estonie, Pologne, Danemark et Royaume-Uni), l'ouest ambigu (France, Allemagne, Espagne, Portugal) et les maillons faibles du sud (Italie et Roumanie). La figure 2 illustre la persistance du soutien dans chaque pays de ces groupes.

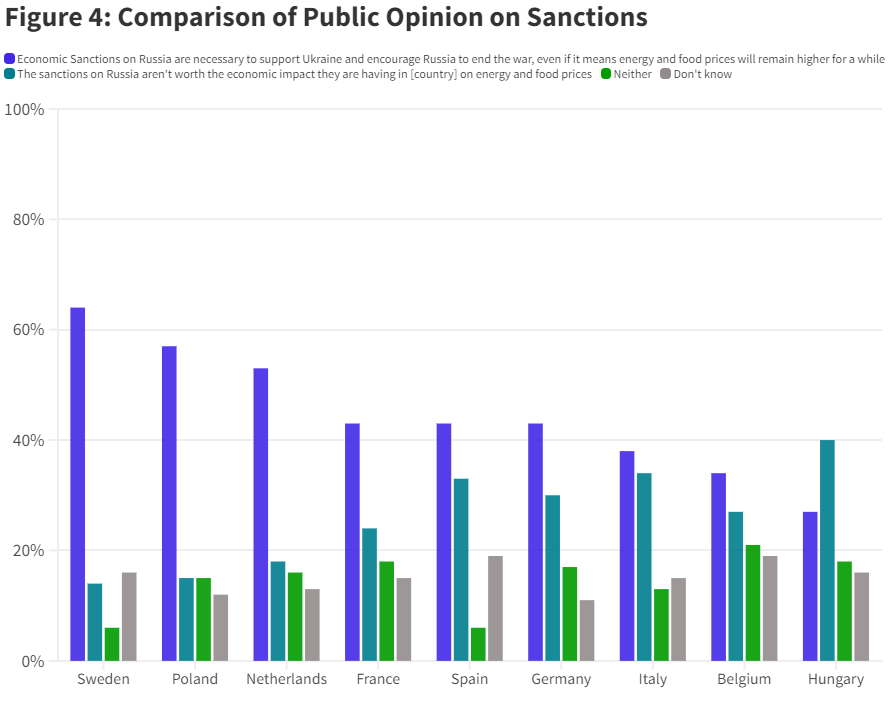

Parmi les États membres les moins favorables, on observe des résultats intéressants. Lorsque les individus ont été interrogés sur leur choix entre deux affirmations opposées concernant la valeur des sanctions malgré les prix plus élevés, la Hongrie est le seul des neuf pays de l'UE étudiés où une majorité a estimé que les sanctions n'en valaient pas la peine (voir figure 4).

Source : Bruegel based on Ipsos (2023).

Étonnamment, d'après les enquêtes menées en janvier 2023 et rapportées par Krastev et Leonard (2023), on constate une diminution du nombre de personnes qui estiment que la priorité absolue est de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, même si cela implique que l'Ukraine cède des territoires à la Russie. Des réductions significatives ont été relevées en Roumanie et en Italie, pays considérés comme vulnérables dans la région sud. Cette tendance peut être expliquée par le fait que les citoyens manifestent une inclination plus marquée à soutenir l'Ukraine à long terme.

Source : Bruegel based on Krastev & Leonard (2023)

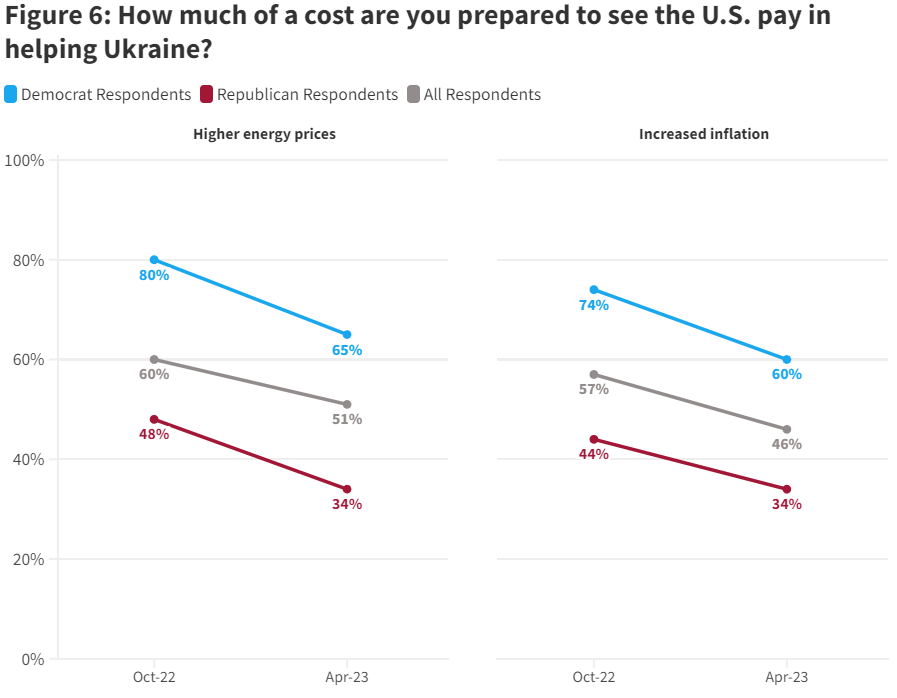

Les États-Unis ont alloué une aide à l'Ukraine correspondant à 0,37 % du PIB américain au cours de sa première année (Trebesch et al., 2023). La détermination des États-Unis à assumer les coûts du soutien envers l'Ukraine a suivi une trajectoire semblable à celle de l'Union européenne, se traduisant par un déclin progressif à travers l'ensemble du paysage politique.

Source : Basé de la Figure 5, Telhami (2023).

Cette diminution pourrait être interprétée comme une manifestation d'"impatience" envers la guerre en Ukraine, notamment parmi les Républicains, mais il existe également des indices de soutien persistant. Selon 42% des répondants, le niveau actuel des dépenses militaires américaines pour soutenir l'Ukraine est soit insuffisant, soit adéquat, tandis que 33% estiment qu'il est trop élevé. Il est intéressant de souligner qu'il existe une forte préférence pour maintenir le soutien pendant un à deux ans (46% des répondants), alors que seulement 38% seraient disposés à soutenir l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire" (Telhami, 2023).

Malgré une nette division entre les partis, on observe un soutien réduit à la fois chez les démocrates et chez les républicains. Cette situation laisse présager que l'avenir du soutien américain à l'Ukraine pourrait évoluer avant même les élections de 2024. Une diminution du soutien global à travers l'ensemble du spectre politique lors de la prochaine saison électorale pourrait entraîner une réduction du soutien de l'administration Biden ou du Congrès, les deux camps se disputant les voix. De plus, une possible victoire des Républicains, dans certains scénarios, pourrait conduire à un arrêt ou à une considérable limitation du soutien des États-Unis.

On aurait pu anticiper un déclin du soutien de l'opinion publique envers l'Ukraine lorsque les coûts économiques et les répercussions de la guerre ont commencé à se faire sentir au sein des ménages de l'Union européenne, provoquant une inflation. Toutefois, le soutien envers l'Ukraine est resté solide, ce qui suggère que le public a pleinement conscience des implications plus vastes de l'issue de la guerre pour la sécurité de l'Europe. Le public se positionne massivement du côté des Ukrainiens, qui sont clairement perçus comme les victimes d'une agression.

Cette tendance est en adéquation avec le soutien croissant en faveur du maintien ou de l'augmentation des dépenses de défense. La majorité des citoyens de l'OTAN (74% en 2022 par rapport à 70% en 2021 ; OTAN, 2023) sont d'avis que les dépenses de défense devraient soit être maintenues à leur niveau actuel, soit être accrues (avec des variations significatives allant de 85% à 52%, mais toujours avec une majorité en faveur de cette approche). Seuls 12% d'entre eux estiment que les dépenses de défense devraient être réduites.

Le soutien de l'opinion publique pourrait connaître une nouvelle baisse à l'avenir. Si les informations provenant du champ de bataille indiquent un conflit prolongé où aucun des partis ne peut remporter une victoire militaire, le temps qui passe ainsi que le possible déclin du soutien américain pourraient influencer l'opinion publique au sein de l'Union européenne. Une contre-offensive réussie de la part de l'Ukraine jouera un rôle crucial dans le maintien du soutien occidental à la guerre. En l'absence de progrès sur le terrain, les voix appelant à un règlement pacifique, même avec des conditions défavorables pour l'Ukraine, pourraient gagner en influence dans le débat public. Lors des prochaines élections, cela pourrait bénéficier aux partis politiques qui sont moins enclins à soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra".

Les dirigeants européens sont donc confrontés à la nécessité de se préparer à divers scénarios. Si l'Ukraine enregistre des avancées significatives sur le champ de bataille dans un avenir proche, cela pourrait ouvrir la voie à un règlement favorable et à la restauration de la souveraineté ukrainienne, ainsi qu'à sa reconstruction. Parallèlement, l'Union européenne doit se préparer à l'issue plus complexe d'un conflit prolongé, qui exigerait des efforts continus pour soutenir l'Ukraine tant sur le plan militaire (Grand, 2023) qu'économique. Cette situation requerrait des efforts politiques supplémentaires et constants afin de maintenir le soutien de l'opinion publique, tout en préservant l'unité de l'Europe et de l'Occident dans un contexte économique et politique potentiellement difficile.

First published in :

Maria Demertzis occupe le poste de Senior Fellow à Bruegel, et est ainsi que professeur à temps partiel de politique économique à l'École de gouvernance transnationale de l'Institut universitaire Européen de Florence. Elle a exercé les fonctions de directrice adjointe de Bruegel jusqu'en décembre 2022. Précédemment, elle a travaillé au sein de la Commission Européenne et du département de recherche de la Banque centrale néerlandaise.

Maria Demertzis a également occupé des postes académiques prestigieux à la Harvard Kennedy School of Government aux États-Unis et à l'Université de Strathclyde au Royaume-Uni. Elle est titulaire d'un doctorat en économie délivré par cette dernière institution. Ses travaux de recherche ont été publiés dans de nombreuses revues universitaires internationales, et elle a régulièrement contribué à l'élaboration des politiques de la Commission Européenne et de la Banque centrale néerlandaise.

En plus de ses activités académiques et de recherche, Maria Demertzis collabore fréquemment avec la presse nationale et internationale, apportant son expertise sur des questions économiques et politiques d'importance. Son expérience variée et sa contribution au dialogue entre les universitaires, les décideurs politiques et le grand public font d'elle une voix respectée et influente dans le domaine de l'économie.

Camille Grand occupe le poste de Distinguished Policy Fellow au Conseil Européen des relations étrangères, où il dirige les travaux dans le domaine de la sécurité européenne.

Avant cela, il a exercé en tant que secrétaire général adjoint pour l'investissement dans la défense à l'OTAN de 2016 à 2022. Pendant cette période, il a supervisé les activités de l'OTAN en matière de développement de capacités, de défense antimissile et de coopération en matière d'armement et de technologie. Auparavant, il occupait le poste de directeur de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) de 2008 à 2016, qui est le principal groupe de réflexion français spécialisé dans les études de défense et de sécurité.

Camille Grand a également occupé des postes de haut niveau au ministère français des affaires étrangères en tant que responsable du désarmement et des affaires multilatérales de 2006 à 2008, ainsi qu'au ministère de la défense en tant que conseiller diplomatique adjoint du ministre de 2002 à 2006. Il a également travaillé en tant que conseiller principal pour la politique nucléaire à la direction générale du ministère français de la défense et a été chercheur dans plusieurs institutions, notamment à l'Institut d'études de sécurité de l'Union Européenne (IESUE) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI).

En plus de son parcours professionnel, Camille Grand a été professeur associé à l'École des affaires internationales de Paris (Sciences Po Paris), à l'École nationale d'administration (ENA) et à l'École militaire française. Il a également fait partie de plusieurs groupes d'experts indépendants et de conseils d'administration, notamment pour les Nations Unies, l'Union Européenne, l'OTAN et le gouvernement français. Son expertise porte sur la politique de défense et de sécurité, la politique commune de défense et de sécurité de l'OTAN et de l'UE, l'armement et la technologie, la politique de défense nucléaire et antimissile.

.jpg)

Luca exerce en tant qu'assistant de recherche au sein de l'organisation Bruegel. Il a obtenu une licence en économie et en études russes à l'université McGill de Montréal, au Canada.

Avant de rejoindre Bruegel, Luca a acquis une expérience en tant que stagiaire de recherche au Centre de recherche sur les politiques économiques à Kampala, en Ouganda. Au cours de cette période, il s'est penché sur l'impact de l'exploration pétrolière et gazière en Ouganda sur le secteur agricole local. Parallèlement, il a également collaboré en tant qu'assistant de recherche avec des professeurs de l'université McGill et de l'université de Saint-Gall, sur l'établissment d'une enquête mondiale sur les forces de travail. Ces ensembles de données ont ensuite été utilisés pour examiner diverses problématiques, telles que les obstacles au changement structurel dans le domaine agricole dus au faible pouvoir de négociation des femmes.

Il est important de souligner que Luca détient une double nationalité britannique et française. De langue maternelle anglaise, il maîtrise couramment le français et possède une bonne maîtrise de la langue russe.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!