Defense & Security

Pourquoi la Chine soutient la zone d'Asie du Sud-Est sans armes nucléaires

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: Jun.14,2023

Jul.17, 2023

Depuis 1999, la Chine a exprimé sa volonté de ratifier le Protocole de la Zone d'Asie du Sud-Est sans armes nucléaires (SEANWFZ) et reste l'unique État détenteur d'armes nucléaires prêt à le faire sans aucune réserve. Cette étude examine les considérations stratégiques de la Chine qui sous-tendent cette position.

Le Traité de Bangkok, également connu sous le nom de Zone d'Asie du Sud-Est sans armes nucléaires (SEANWFZ), fut solennellement signé le 15 décembre 1995 par les dix États d'Asie du Sud-Est, et entra en vigueur le 28 mars 1997. Les États parties à ce traité se sont engagés de manière formelle à promouvoir l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, ainsi qu'à s'abstenir de développer ou d'acquérir des armes nucléaires, de mener des essais d'explosifs nucléaires ou de déverser des déchets radioactifs dans la zone couverte par le traité. Le traité de la Zone d'Asie du Sud-Est sans armes nucléaires (SEANWFZ) comprend également un Protocole auquel les cinq États reconnus comme détenteurs d'armes nucléaires (P5), à savoir la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni (RU) et les États-Unis, peuvent adhérer. Le soutien et la reconnaissance de ces États sont d'une importance capitale pour assurer l'efficacité du SEANWFZ. L'adhésion des P5 à ce Protocole les engage à respecter scrupuleusement le traité, à s'abstenir de tout acte pouvant y porter atteinte, et à fournir des garantis de sécurité négatives, à savoir qu'ils ne doivent ni utiliser ni menacer d'utiliser des armes nucléaires contre les États faisant partie de la SEANWFZ.

Le Traité de Bangkok ou SEANWFZ s'inscrit dans une démarche visant à progresser vers l'objectif ultime d'un monde dénucléarisé. Ce traité est également considéré comme une mesure intérimaire en vue de la réalisation de la Zone de paix, de liberté et de neutralité (ZOPFAN), établie en 1971. La ZOPFAN, initiée par la Malaisie, avait pour ambition de créer une région d'Asie du Sud-Est “exempte de toute forme ou manière d'ingérence des puissances extérieures". Cependant, la réalisation de cet idéal s'est révélée complexe en raison des liens historiques et géographiques étroits entre l'Asie du Sud-Est et les intérêts stratégiques des grandes puissances, ainsi que des alliances de sécurité ou des relations étroites entre certains États régionaux et des puissances extérieures. L'idéalisme de la ZOPFAN, qui ne prend pas pleinement en compte les réalités historiques, se retrouve également dans les dispositions clés de la SEANWFZ, telles que sa couverture géographique étendue et les assurances de sécurité négatives qu'elle offre. C'est précisément cette complexité profonde qui explique le manque de progrès dans la signature du Protocole par les P5 - à l'exception de la Chine - jusqu'à présent.

La Chine s'est distinguée parmi les membres permanents du Conseil de sécurité en exprimant dès la fin des années 1990 son intention de signer le Protocole, peu de temps après l'entrée en vigueur du Traité. Depuis lors, le contexte régional en matière de sécurité s'est considérablement détérioré avec l'intensification des tensions stratégiques entre les États-Unis et la Chine. Cependant, l'intérêt de la Chine pour la Zone d'Asie du Sud-Est sans armes nucléaires (SEANWFZ) demeure fort, voire a même augmenté, car elle se perçoit comme étant la cible d'une stratégie de "contenir, encercler et réprimer" menée par les États-Unis. Cette perspective examine les aspects juridiques et géopolitiques subtils de la SEANWFZ qui expliquent la volonté de longue date de la Chine de signer son Protocole, en contraste avec les autres États détenteurs d'armes nucléaires. Elle soutient que, au-delà des considérations de non-prolifération, le soutien à la SEANWFZ sert les intérêts sécuritaires de la Chine face à l'escalade des tensions avec les États-Unis et leurs alliés.

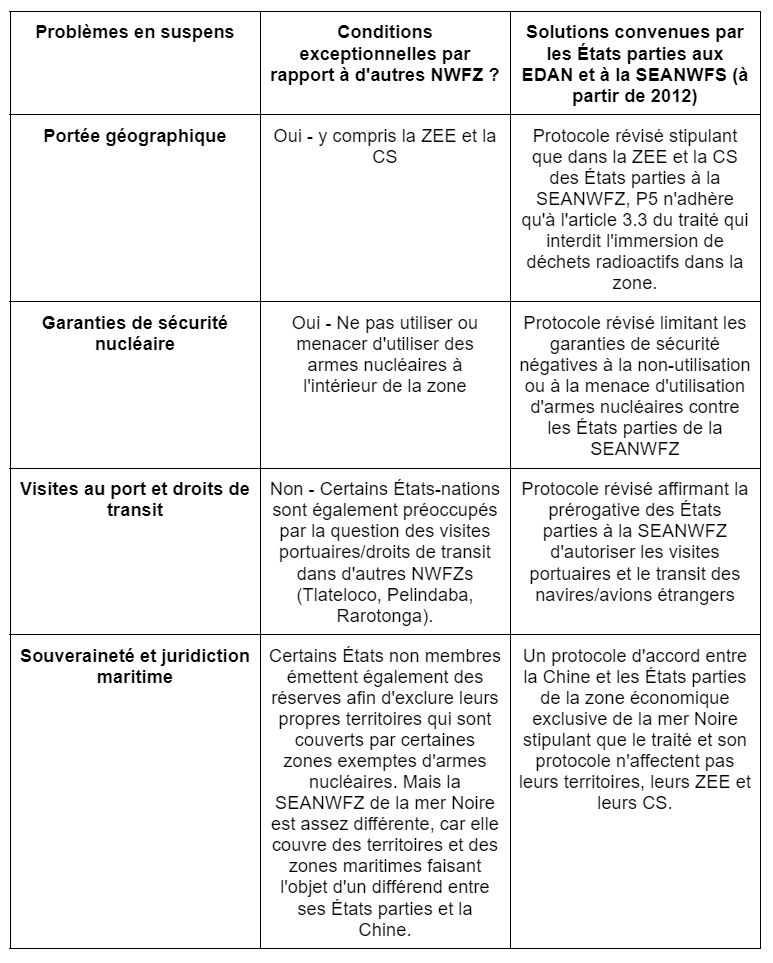

Les États membres du SEANWFZ, qui sont également les dix États membres de l'ASANE, ont entrepris de nombreuses consultations avec les États détenteurs d'armes nucléaires (NWS) dans le but de les persuader d'adhérer au Protocole. Les P5 soulèvent des objections et des préoccupations concernant certaines dispositions substantielles du Traité et de son Protocole (voir Tableau 1).

L'article 2 du Traité de la SEANWFZ énonce que le Traité et son Protocole s'appliquent aux territoires, aux zones économiques exclusives (ZEE) et aux plateaux continentaux (PC) des États parties. L'inclusion des ZEE et des PC constitue une particularité distinctive de la SEANWFZ, dépassant ainsi la couverture habituellement limitée aux seuls territoires des autres zones exemptes d’armes nucléaires (ZEAN). Cette disposition va au-delà des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, qui ne reconnaît les droits souverains d'un État côtier qu'en ce qui concerne les ressources vivantes et non vivantes de sa zone économique exclusive (ZEE) et de son plateau continental (PC). Le régime juridique des ZEE et des PC, tel que défini par la CNUDM, représente un équilibre subtil entre les droits des États côtiers et les libertés des États utilisateurs des océans. Cette question suscite encore des divergences parmi les membres de l'ONU, la majorité soutenant le droit de tous les États de mener des opérations militaires dans n'importe quelle ZEE, tandis qu'une minorité d'environ 20 États, dont la Chine et certains États d'Asie du Sud-Est tels que l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande, imposent des restrictions sur les opérations militaires menées par des puissances étrangères dans leur ZEE respective. L'inclusion des zones économiques exclusives (ZEE) et des plateaux continentaux (PC) dans la zone géographique couverte par la Zone d'Asie du Sud-Est sans armes nucléaires (SEANWFZ) soulève des problèmes supplémentaires en raison des revendications territoriales et maritimes concurrentes non résolues en mer de Chine méridionale (MCM). Cette situation complexe ajoute une dimension politique et sécuritaire délicate à la mise en œuvre de la SEANWFZ et nécessite des efforts supplémentaires pour parvenir à une résolution pacifique et durable des différends en MCM.

L'article 3.2 du Traité interdit à un État partie de développer, fabriquer, posséder, contrôler, stationner, transporter, tester ou utiliser des armes nucléaires. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France soulèvent l'argument selon lequel il existe une contradiction entre l'article mentionné et l'article 7 du traité. En effet, l'article 7 établit le droit souverain d'un État partie d'autoriser les visites de navires ou d'aéronefs étrangers dans ses ports ou leur transit dans sa mer territoriale. Selon ces pays, cette disposition pourrait entrer en conflit avec la zone géographique couverte par le SEANWFZ, soulevant ainsi des questions quant à la compatibilité de ces deux articles. Ces États détenteurs d'armes nucléaires souhaitent s'assurer que le Traité ne porte pas atteinte à leurs visites portuaires et à leurs droits de transit dans la région (étant donné que ces États détenteurs d'armes nucléaires maintiennent la politique de ne ni confirmer ni nier la présence d'armes nucléaires en un lieu donné, il est impossible d'exclure totalement la possibilité que leurs navires ou avions en visite ou en transit dans la région soient dotés d'armes nucléaires). Ils insistent sur une clarification afin de garantir que l'article 7 prévaut sur l'article 3.2.

La disposition de la garantis de sécurité négative du Protocole du SEANWFZ requiert des États possesseurs d'armes nucléaires qu'ils s'engagent à ne pas utiliser ni menacer d'utiliser des armes nucléaires à l'encontre d'un État partie du SEANWFZ, ainsi qu'à ne pas utiliser ni menacer d'utiliser des armes nucléaires à l'intérieur de cette zone. Cependant, la seconde partie de cette disposition - "à l'intérieur de la zone" - soulève des problématiques pour les États possesseurs d'armes nucléaires, principalement pour deux raisons.La portée géographique du SEANWFZ pose deux défis majeurs. Tout d'abord, elle est étendue, couvrant les zones économiques exclusives (ZEE) et les plateaux continentaux (PC) des États parties. De plus, en raison des litiges territoriaux et maritimes en mer de Chine méridionale, l'étendue précise de la zone reste indéterminée. En conséquence, cette disposition impliquerait qu'un État détenteur d'armes nucléaires ne peut pas utiliser d'armes nucléaires contre un autre État détenteur d'armes nucléaires à l'intérieur de cette zone étendue et indéterminée, ni utiliser d'armes nucléaires contre des cibles situées en dehors de cette zone. Cela va bien au-delà des assurances de sécurité que les États détenteurs d'armes nucléaires accordent traditionnellement aux autres zones exemptes d'armes nucléaires, se limitant à ne pas utiliser ni menacer d'utiliser des armes nucléaires contre les territoires des pays de la zone.

Tableau 1 : Questions en suspens concernant l'adhésion de NWS au protocole SEANWFZ

En dépit de plusieurs consultations entre les États membres du SEANWFZ et les P5 qui ont eu lieu à la fin des années 1990 et au début des années 2000, ces questions en suspens n'ont pas été résolues et ont été mises au second plan. L'élan visant à obtenir la signature des P5 sur le Protocole a été ravivé en 2010-2011, en partie en raison de l'importance accordée par l'administration Obama au renforcement du régime international de non-prolifération. Pour aborder ces questions en suspens, les États membres du SEANWFZ et les P5 ont négocié un Protocole révisé qui prévoit ce qui suit : (i) dans les ZEE et les PC des États membres du SEANWFZ, les P5 doivent se conformer exclusivement à l'article 3.3 du Traité, qui interdit le rejet de matières/déchets radioactifs ; (ii) les États membres du SEANWFZ conservent la prérogative d'autoriser les visites portuaires et le transit des navires/avions étrangers conformément à l'article 7 ; et (iii) l'engagement de non-utilisation d'armes nucléaires des P5 est limité à ne pas utiliser ou menacer d'utiliser des armes nucléaires contre les États membres du SEANWFZ.

La signature prévue du Protocole révisé par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies en juillet 2012 a été entravée par les réserves exprimées à la dernière minute par la France, la Russie et le Royaume-Uni. Certaines de ces réserves émises par la France ou le Royaume-Uni soulignent que l'adhésion au Protocole ne compromettrait en aucun cas le droit à l'autodéfense d'un État détenteur d'armes nucléaires ; un État détenteur d'armes nucléaires peut retirer ou réviser ses obligations envers un État membre de la Zone exempte d'armes nucléaires de l'Asie du Sud-Est (SEANWFZ) qui viole ses engagements de non-prolifération en vertu du Traité de SEANWFZ ou qui développe d'autres armes de destruction massive. La réserve la plus controversée a été formulée par la Russie, qui a déclaré qu'elle ne se considérerait pas liée par le Protocole si un État d'Asie du Sud-Est permettait à des navires/avions étrangers transportant des armes nucléaires d'entrer dans ses eaux territoriales/son espace aérien ou de visiter ses ports/aérodromes. Étant donné la politique de ne pas confirmer ni nier certains États détenteurs d'armes nucléaires, la réserve russe exercerait une pression indue sur les États membres du SEANWFZ et remettrait en question leur prérogative d'exercer leurs droits en vertu de l'article 7. En raison de l'objection de certains États membres du SEANWFZ à certaines ou à toutes ces réserves, l'adhésion des P5 au Protocole a été mise en attente, et la question est en suspens depuis 2012.

Depuis 1999, la Chine a maintenu une position constante en exprimant sa volonté de signer le protocole du SEANWFZ. Pékin a clairement déclaré à plusieurs reprises son intention d'être le premier État détenteur d'armes nucléaires (EDAN) à adhérer au protocole, et ce, sans aucune réserve. Cette intention a été réaffirmée par le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'ANASE en mars 2023. Cet article avance l'idée selon laquelle la position favorable de la Chine à l'égard de la SEANWFZ est en accord avec sa doctrine nucléaire et sa stratégie de sécurité nationale, et que l'adhésion au protocole pourrait lui procurer des avantages tant sur le plan géostratégique que diplomatique.

La doctrine nucléaire de la Chine a connu une évolution en fonction de l'expansion de ses capacités nucléaires et des changements de son environnement sécuritaire extérieur. Néanmoins, elle maintient sa position de légitime défense et sa politique constante de non-recours en premier aux armes nucléaires, réaffirmée dans le Livre blanc sur la défense de 2019 : "La Chine demeure fermement attachée à une politique nucléaire de non-recours en premier aux armes nucléaires en toutes circonstances, et à s'abstenir d'utiliser ou de menacer d'utiliser des armes nucléaires contre des États non dotés d'armes nucléaires ou des zones exemptes d'armes nucléaires, de manière inconditionnelle (c'est nous qui soulignons)".

La politique nucléaire autodéfensive de la Chine vise à maintenir une dissuasion nucléaire efficace et à préserver sa capacité de survie en cas de première frappe. Elle repose sur une triade nucléaire comprenant des missiles terrestres, des bombardiers stratégiques et des Sous-marins nucléaire lanceur d'engins (SNLE). Parmi ces composantes, les SNLE sont considérés comme étant le principal moyen de garantir une capacité de seconde frappe, en raison de leur furtivité et de leur capacité de survie. Cependant, la principale vulnérabilité des SNLE chinois, de la classe Xia des années 1970-1990 au plus récent Type 094 de la classe Jin, réside dans leur niveau de bruit. Ce facteur les rend plus sensibles à la détection et à la lutte anti-sous-marine, limitant ainsi leur capacité à opérer loin des côtes chinoises. Il est important de souligner que la flotte sous-marine chinoise est basée à la base navale de Yulin, située dans les eaux territoriales chinoises sur l'île de Hainan. En raison des revendications étendues de la Chine dans ces eaux territoriales, la présence et les activités des SNLE chinois dans cette zone peuvent être justifiées au nom de la souveraineté et de la juridiction de la Chine. D'autre part, il est improbable, voire impossible, que les pays du P4 acceptent de se conformer à l'étendue géographique du traité SEANWFZ et aux dispositions étendues du protocole initial. Si cela se produisait, cela aurait pour effet de réduire considérablement le déploiement de leurs ressources nucléaires, en particulier les SNLE, dans une grande partie de la zone maritime au sud de la Chine. Cette situation renforcerait la sécurité stratégique de la Chine et consoliderait sa défense basée sur la dissuasion nucléaire en milieu océanique.

La position de la Chine en faveur de SEANWFZ repose sur une évaluation stratégique qui estime qu'une telle zone étendue, si elle est effectivement mise en place, contribuerait à la stratégie de l'anti-accès ou de déni de zone (A2/AD) du pays. Cette stratégie vise à empêcher la projection de la puissance militaire de pays adversaires supérieurs dans les zones géographiquement proches de la Chine. En plus d'investir dans des systèmes d'armement sophistiqués, tels que des armes anti-navires, anti-aériennes, anti-balistiques et des capacités anti-sous-marines, dans le cadre de sa stratégie A2/AD, la Chine a également cherché à établir des accords et des arrangements régionaux visant à remettre en question ou à discréditer la présence militaire des puissances étrangères dans la région. Parmi ces initiatives, on compte le traité de SEANWFZ, la proposition chinoise d'un traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération avec l'ANASE, les efforts de la Chine pour empêcher les exercices militaires entre les pays d'Asie du Sud-Est et des puissances étrangères par le biais du code de conduite dans la mer du Sud-Est (COC), ainsi que son initiative récente en matière de sécurité mondiale qui met l'accent sur le concept de "sécurité indivisible".

La position de la Chine en faveur de la SEANWFZ est fondée sur une évaluation stratégique qui considère qu'une telle zone, si elle était mise en place de manière étendue, contribuerait à la stratégie d'anti-accès ou de déni de zone (A2/AD) du pays. Cette stratégie a pour objectif d'entraver la projection de la puissance militaire des adversaires supérieurs dans les zones voisines de la Chine.

En principe, si tous les États dotés d'armes nucléaires (EDAN) adhèrent au protocole de la Zone d'Asie du Sud-Est sans armes nucléaires, ils seront tenus par les mêmes obligations juridiques. Cependant, l'impact stratégique sur la sécurité des quatre membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies (P4) et de la Chine serait notablement différent, étant donné que cette dernière est la seule située dans la région. Alors que les P4 s'inquiètent de l'étendue géographique indéfinie de la zone en raison des différends territoriaux et maritimes en cours en mer de Chine méridionale, une telle ambiguïté pourrait en fait être favorable à la Chine. La Chine revendique une souveraineté et des droits maritimes excessifs à proximité de la Nine-Dash Line (Ligne en neuf traits), qui englobe environ 90% des mers de l'Asie du Sud-Est. Ces revendications ont été encore élargies avec le concept des "Quatre Sha" de la Chine, où elle prétend exercer une souveraineté sur toutes les zones maritimes, y compris les eaux intérieures, les mers territoriales, la zone contiguë, la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental, sur la base des "quatre archipels périphériques" dans les mers de l'Asie du Sud-Est (Pratas, Paracels, Spratleys et Macclesfield Bank). Cependant, cette prétention dépasse les droits maritimes reconnus par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) pour les États continentaux. La Chine a insisté sur la signature d'un protocole d'accord garantissant que ni le traité ni le protocole n'affectent son territoire et ses droits maritimes. Une telle disposition permettrait effectivement à la Chine de déterminer de manière flexible et sélective la portée géographique du SEANWFZ, en alignant ses actions sur ses intérêts nationaux. Par exemple, la Chine pourrait contester les différents déploiements nucléaires d'autres États dotés d'armes nucléaires (EDAN) dans la zone en les considérant comme des violations du protocole de SEANWFZ, tandis qu'elle pourrait justifier la présence de ses propres ressources nucléaires dans la zone en arguant qu'elles se trouvent sur son territoire (revendiqué) et relèvent de sa juridiction.

Étant donné que la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis n'acceptent pas les conditions extraordinaires du traité de SEANWFZ et de son protocole initial concernant l'inclusion de la ZEE et de la CS et l'engagement de la NSA dans la zone, le traité de SEANFWZ n'a aucun effet juridique pour empêcher ces pays de déployer leurs ressources nucléaires dans les eaux régionales au-delà des territoires de ses États parties. Toutefois, en signalant qu'elle est prête à signer le protocole en premier et sans réserve, la Chine peut faire du SEANWFZ une arme discursive et politique pour se présenter comme une puissance nucléaire responsable et revendiquer une position morale élevée en critiquant la politique nucléaire des États-Unis et de leurs alliés, ainsi que leurs installations nucléaires dans les eaux régionales. Étant donné que la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis ne sont pas disposés à accepter les conditions exceptionnelles du traité de SEANWFZ et de son protocole initial, notamment en ce qui concerne l'inclusion des ZEE et des CS ainsi que l'engagement des NSA dans la zone, le traité de SEANWFZ n'a pas de force juridique contraignante pour empêcher ces pays de déployer leurs ressources nucléaires dans les eaux régionales, au-delà des territoires des États parties. Cependant, en exprimant sa volonté de signer le protocole en premier et sans réserve, la Chine peut utiliser le SEANWFZ comme un outil discursif et politique pour se présenter comme une puissance nucléaire responsable et revendiquer une position morale élevée en critiquant la politique nucléaire des États-Unis et de leurs alliés, ainsi que leurs installations nucléaires dans les eaux régionales.

Par conséquent, le SEANWFZ et l'engagement de la Chine à signer son protocole ont acquis une importance accrue dans la diplomatie régionale chinoise à la suite du lancement du partenariat de sécurité tripartite entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis (AUKUS) en 2021. Ce partenariat vise à fournir à l'Australie des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire équipés d'armes conventionnelles. Le gouvernement chinois considère qu'AUKUS "constitue un encerclement militaire sous-marin dirigé contre la Chine". Le gouvernement chinois a également soutenu que l'accord AUKUS violait les principes du régime de non-prolifération nucléaire et a utilisé la SEANWFZ comme un moyen de critiquer cet accord. En mars 2023, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que l'AUKUS "sapait les efforts déployés par les pays de l'ANASE pour établir la SEANWFZ et compromettait gravement l'architecture de coopération régionale centrée sur l'ANASE en Asie de l'Est". Les déclarations chinoises suggèrent que la décision de la Chine de signer le protocole est une manifestation de sa "responsabilité en tant que grande puissance cherchant un développement pacifique". Elle met en contraste sa position avec les "comportements irresponsables des pays membres de l'AUKUS".

Les États parties au Traité de Bangkok maintiennent depuis longtemps la position selon laquelle toutes les questions en suspens avec les États dotés d'armes nucléaires (NWS) devraient être résolues dans un “accord global” afin de permettre leur adhésion simultanée au Protocole. Par conséquent, malgré sa volonté exprimée depuis des décennies, la Chine n'a pas été en mesure de signer le Protocole. Cependant, la détérioration rapide de l'environnement stratégique mondial pourrait justifier une réévaluation par les États parties du Traité de Bangkok de l'idée de “l’accord global”. Les États-Unis et la Russie - les deux plus grandes puissances nucléaires - ont pris des mesures pour se retirer de leurs obligations en matière de maîtrise des armements, notamment le retrait des États-Unis du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) et la suspension par la Russie de sa participation au traité New START. Plus près de chez nous en Asie de l'Est, la course au développement des capacités nucléaires s'accélère. Selon la Revue de la posture nucléaire des États-Unis de 2022, la Chine étend et modernise son arsenal nucléaire et pourrait devenir un pair atomique des États-Unis et de la Russie d'ici les années 2030. Le retrait des États-Unis du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) soulève la crainte que Washington puisse introduire des missiles balistiques et des missiles de courte portée en Asie. Les alliés asiatiques des États-Unis, tout en s'abstenant de développer des armes nucléaires, se réarment pour faire face aux menaces nucléaires (l'Australie avec des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire, le Japon avec des capacités de contre-frappe, et la Corée du Sud avec des missiles balistiques lancés par des sous-marins et son débat public sur la nécessité d'acquérir des armes nucléaires). Ils cherchent également à consolider le parapluie de dissuasion nucléaire des États-Unis dans la région. Plus inquiétant encore, le chantage nucléaire de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine souligne les vulnérabilités des États non dotés d'armes nucléaires face aux intimidations des grandes puissances.

Dans ce contexte - et avec l'activisme diplomatique de la Chine - les États membres du SEANWFZ pourraient abandonner l'approche du "package deal" afin de faciliter l'adhésion de la Chine au Protocole. Après tout, il est courant que les États détenteurs d'armes nucléaires adhèrent aux protocoles d'autres zones exemptes d'armes nucléaires à des moments différents. Outre l'ASN de la Chine - qui est déjà couverte par sa politique de non-recours en premier aux armes nucléaires - l'adhésion de la Chine apportera une garantie juridique selon laquelle elle ne déverserait pas de déchets radioactifs dans la zone, exercerait une pression politique sur les autres États détenteurs d'armes nucléaires pour faire de même, et rehaussera le profil du SEANWFZ à un moment où "le risque d'utilisation des armes nucléaires est plus élevé que jamais depuis la guerre froide".

Pourtant, l'adhésion de la Chine soulèverait plusieurs questions juridiques et politiques pour les États membres du SEANWFZ. Premièrement, la Chine devrait-elle signer le Protocole original ou le Protocole révisé ? Étant donné que l'original est inacceptable pour les autres États détenteurs d'armes nucléaires, l'utilisation du Protocole révisé permettrait de minimiser les complications juridiques lors des futures négociations des États parties au Traité de Bangkok avec ces derniers. Il est également important de réfléchir aux implications du protocole d'accord mentionné ci-dessus, qui donnerait à la Chine une liberté totale pour définir la portée géographique de SEANWFZ de manière à servir ses propres intérêts, potentiellement au détriment des États membres du SEANWFZ et des autres États détenteurs d'armes nucléaires. Enfin, l'adhésion de la Chine au Protocole constituerait une victoire stratégique et diplomatique pour Beijing dans sa quête persistante de déplacer les puissances militaires étrangères de la région. En fin de compte, la Chine accorde de la valeur du SEANWFZ non seulement en tant que régime régional de non-prolifération en soi, mais aussi parce que ses termes servent la sécurité stratégique de la Chine en discréditant le déploiement nucléaire avancé par des puissances étrangères dans le voisinage immédiat de la Chine. Une fois de plus, les États membres du SEANWFZ sont confrontés à l'écart entre leurs aspirations à un monde exempt d'armes nucléaires et leurs intérêts en matière de sécurité dans un équilibre des pouvoirs régional. Il s'agit autant d'un problème d'incohérence stratégique parmi les États membres eux-mêmes que de leurs différences substantielles avec les États détenteurs d'armes nucléaires.

First published in :

Hoang Thi Ha est Senior Fellow et coordinatrice du programme d'études stratégiques et politiques régionales à l'ISEAS - Yusof Ishak Institute. Avant d'occuper son poste actuel, elle était chercheuse principale (politique et sécurité) au Centre d'études sur l'ANASE de l'ISEAS. Ses recherches portent sur les grandes puissances en Asie du Sud-Est et les questions de politique et de sécurité au sein de l'ANASE, en particulier les différends en mer de Chine méridionale, la coopération de l'ANASE en matière de droits de l'homme, l'ANASE dans le discours indo-pacifique et la construction institutionnelle de l'ANASE. Dr. Hoang a rejoint le département de l'ANASE du ministère vietnamien des affaires étrangères en 2004. Elle a ensuite travaillé au secrétariat de l'ANASE pendant neuf ans, son dernier poste étant celui de directrice adjointe, chef de la division de la coopération politique. Dr. Hoang est titulaire d'un master en relations internationales de l'Académie diplomatique du Viêt Nam.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!