Defense & Security

중국이 동남아 비핵지대를 지지하는 이유

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: Jun.14,2023

Jul.17, 2023

동남아시아 비핵지대 또는 방콕 조약은 1995년 12월 15일에 10개의 동남아시아 국가에 의해 서명되었고 1997년 3월 28일에 발효되었다. 이 조약을 서명한 회원국은 핵을 평화적으로 사용할 의무가 있다. 이들 국가는 핵무기를 개발 또는 획득하거나, 핵폭발 장치를 시험하거나, 비핵지대 내에서 방사성 폐기물을 투기할 수 없다. 이 조약에는 중국, 프랑스, 러시아, 영국, 미국 등 5개 핵 보유국(P5)이 가입할 수 있는 의정서가 포함되어 있다. 이들 5개 핵 보유국의 지지와 승인이 동남아시아 비핵지대의 효과적인 작동에 중요하다. 동남아시아 비핵지대(방콕 조약) 의정서에 5개 핵 보유국이 가입하게 되면 이들 국가들은 방콕 조약을 존중하고, 조약을 위반할 수 있는 행위를 삼가하며, 소극적 안전 보장을 제공할 의무를 지게 된다. 즉, 이들 5개 핵 보유국은 동남아시아 비핵지대 회원국에 대해 그리고 동남아시아 비핵지대 내에서 핵을 사용할 수 없고 또 사용하겠다고 위협해서도 안된다.

동남아시아 비핵지대는 전 세계 5개의 비핵 지대 중 하나로 핵무기 없는 세계라는 궁극적인 목표를 향한 “지역 경로”를 제공하는 것으로 보인다. 동남아시아 비핵지대는 1971년 평화, 자유 및 중립 지역을 달성하기 위한 임시 조치로 간주되었다. 말레이시아가 주도한 평화, 자유 및 중립 지역은 “외부 세력의 어떠한 형태나 방식의 간섭도 없는” 자유로운 동남아시아를 달성하는 것을 목표로 했지만, 그 목표는 실현이 쉽지 않다. 왜냐하면 동남아시아는 역사적으로나 지리적으로 주요 강대국의 전략적 이익과 연결되어 있고 또한 일부 국가는 여전히 안보 동맹을 유지하거나 외부 강대국과 긴밀한 안보 관계를 유지하고 있기 때문이다. 평화, 자유 및 중립 지역의 비역사적 이상주의는 ‘광범위한 지리적 적용 범위’ 와 ‘소극적 안전 보장의 광범위한 범위’에 관한 방콕 조약의 핵심 조항에 내재되어 있다. 이것이 중국을 제외한 핵 보유국들이 지금까지 방콕 조약 의정서에 서명하지 않은 근본적인 이유이다.

중국은 방콕 조약이 발효된 직후인 1990년대 후반부터 이 조약 의정서에 서명하겠다는 의사를 표명했다는 점에서 5개 핵 보유국 중에서 상당히 예외적인 사례였다. 이후 미-중 간 전략적 긴장이 고조되면서 지역 안보 환경이 급격하게 악화됐다. 그러나 동남아시아 비핵지대에 대한 중국의 관심은 여전히 강하고, 자신이 미국이 주도하는 “봉쇄, 포위 및 억압” 전략의 타겟이 되었다고 인식하면서 이에 대한 관심이 증가했다고 할 수 있다. 이 논문은 다른 핵 보유국들과는 달리 방콕 조약 의정서에 서명하려는 중국의 오랜 의지를 뒷받침하는 동남아시아 비핵지대의 법적 및 지정학적 복잡성을 조사한다. 이 논문은 핵무기 비확산에 대한 고려 사항을 넘어 중국이 동남아시아 비핵지대를 지지하는 것은 미국 및 그 동맹국과의 긴장이 고조되는 가운데 중국의 안보 이익에 기여한다고 주장한다.

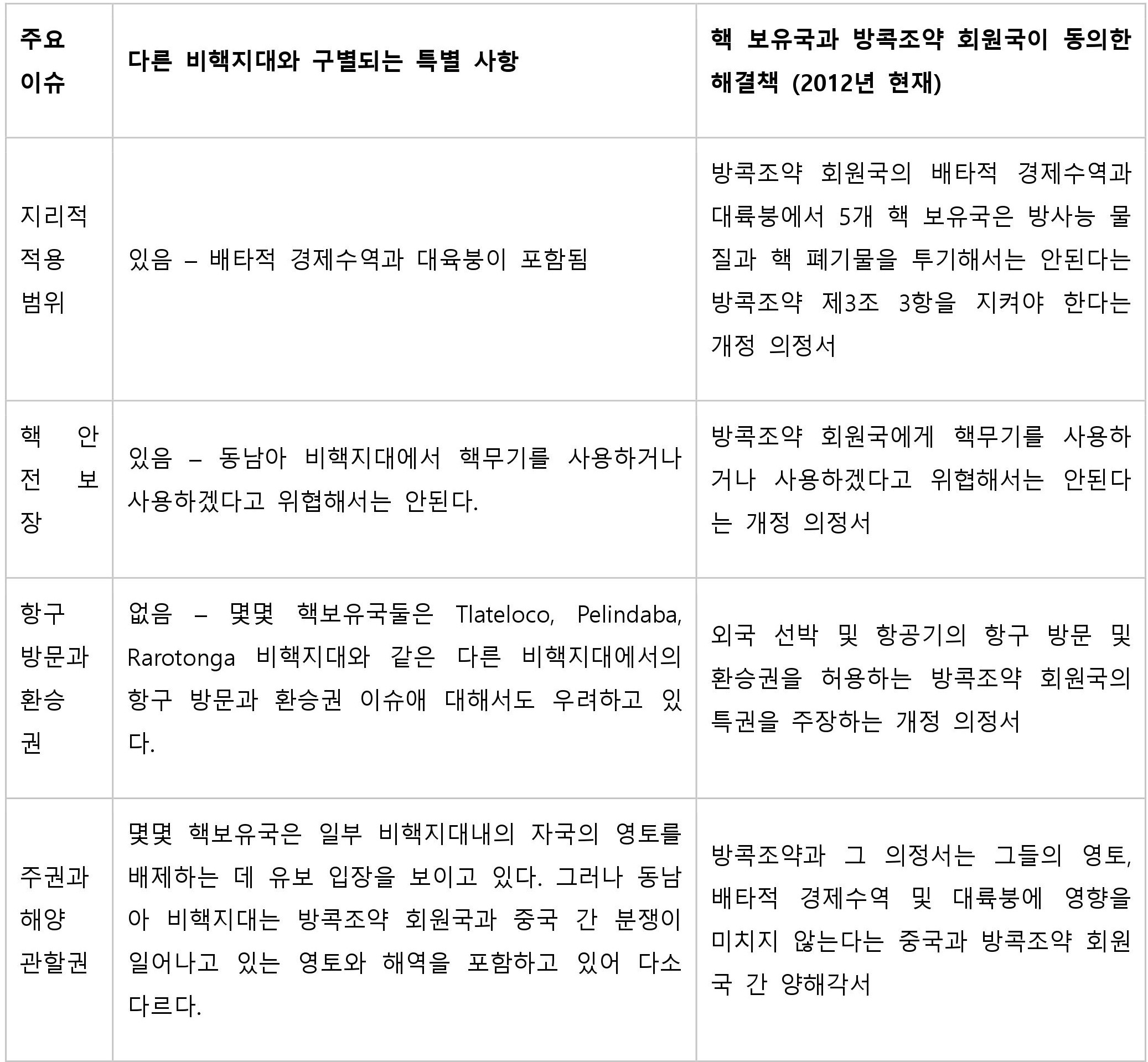

아세안 10개 회원국은 동남아시아 비핵지대 당사국인데 이들은 5개 핵 보유국이 방콕 조약 의정서에 가입하도록 설득하기 위해 이들 핵 보유국과 많은 협의를 가졌다. 하지만 핵 보유국들은 방콕 조약과 그 의정서의 일부 조항에 대해 반대하고 우려를 표명한다 (표 1 참조).

표 1: 핵 보유국의 방콕조약 의정서 가입과 관련한 주요 이슈

(출처: 저자)

광범위한 지리적 범위

방콕 조약 제2조는 이 조약과 그 의정서는 조약 회원국의 영토, 배타적 경제 수역 및 대륙붕에 적용된다고 명시하고 있다. 배타적 경제 수역 및 대륙붕을 포함하는 것은 다른 비핵 지대가 회원국의 영토에만 적용되는 것과는 다른 것으로 동남아시아 비핵지대의 독특한 특징이다. 또한 이것은 연안국의 배타적 경제 수역 및 대륙붕에 있는 생물 및 무생물 자원에 대해서만 주권을 인정하고 있는 1982년 유엔 해양법 협약의 적용 범위도 넘어서는 것이다. 유엔 해양법 협약하에서 배타적 경제 수역 및 대륙붕에 대한 법적 체제는 연안국의 권리와 해양 사용 국가의 자유 사이의 미묘한 균형을 보여 준다. 유엔 해양법 협약의 이러한 법적 체제는 모든 국가가 배타적 경제 수역에서 군사 작전을 수행할 권리가 있다고 주장하는 다수의 유엔 회원국과 자국의 배타적 경제 수역에서 타국의 군사 작전에 제한을 가하는 약 20개 국가(중국 및 인도네시아, 말레이시아, 태국을 포함하는) 사이에서 논쟁의 대상이 되고 있다. 동남아시아 비핵지대의 지리적 적용 범위에 배타적 경제 수역 및 대륙붕을 포함하는 것은 남중국해에서 일부 동남아시아 국가와 중국 간 해결되지 않은 영토 및 영해 주장이 상존하는 현실 때문에 훨씬 더 문제 거리가 될 수 있다.

방콕 조약 3조 2항은 회원국이 핵무기를 개발, 제조, 소유, 통제, 배치, 운송, 시험 또는 사용하는 것을 금지한다. 미국, 영국, 프랑스는 이 조항과 외국 선박/항공기의 회원국 항구/비행장 방문 또는 회원국 영해 통과를 허용하는 회원국의 특권에 관한 제7조 사이에 충돌이 있다고 주장한다. 이들 핵 보유국들은 이 조약이 자국 선박 및 항공기의 회원국 항구 방문 및 통과 권리를 침해하지 않도록 보장하기를 원한다 (이들 핵 보유국들은 특정 지점에 있는 핵무기의 존재를 확인도 부인도 하지 않는 정책, 즉 NCND 정책을 유지하기 때문에 이 지역을 방문/통과하는 자국의 선박/항공기가 핵무장을 했을 가능성을 완전히 배제할 수 없다). 이들 핵 보유국들은 이 조약 7조가 3조 2항 보다 우선해서 적용되어야 한다는 것을 확실히 하기 위해 설명을 요구한다.

방콕 조약 의정서의 소극적인 안전 보장 조항은 5개 핵 보유국이 동남아시아 비핵지대 회원국에 대해 핵무기를 사용하거나 사용하겠다고 위협하지 않으며 동남아시아 비핵지대 내에서 핵무기를 사용하거나 사용하겠다고 위협하지 않을 것을 요구한다. “동남아시아 비핵지대 내는 두 가지 차원에서 핵 보유국에 문제가 된다.” 첫째, 동남아시아 비핵지대의 지리적 적용 범위가 광범위할 뿐만 아니라(회원국의 배타적 경제 수역 및 대륙붕 포함) 불확정적이다 (남중국해의 영토 및 해상 분쟁 때문에). 둘째, 이것은 광대하고 적용 범위가 불확실한 동남아시아 비핵지대 내에서 핵 보유국이 다른 핵 보유국을 상대로 핵무기를 사용할 수 없으며 또한 이 지대 내에서 이 지대 바깥에 있는 목표물에 대해 핵무기를 사용할 수 없음을 의미한다. 이것은 핵 보유국이 전통적으로 비핵지대 내에 있는 국가의 영토에 대해 핵무기를 사용하거나 사용하겠다고 위협하지 않아야 하는 다른 비핵지대 요구사항인 소극적 안전 보장의 범위를 훨씬 넘는 것이다.

프랑스, 러시아, 영국, 미국(P4)과는 달리 중국은 위에서 언급한 여러 미해결 이슈에 대해 자신의 입장을 밝히는 경우가 거의 없다. 동남아시아 비핵지대와 관련해 중국이 유일하게 언급한 우려는 방콕 조약과 그 의정서가 남중국해에서의 중국 영토 및 해양권과 중국의 이익을 인정하지 않거나 약화시킬 수 있다는 것이다. 이 문제를 해결하기 위해 2010-2012년 협의를 통해 동남아시아 비핵지대 회원국과 중국은 방콕 조약과 그 의정서가 각국의 영토, 배타적 경제 수역 및 대륙붕에 영향을 미치지 않는다는 내용의 양해각서에 서명하기로 합의했다.

1990년대 후반과 2000년대 초반 방콕 조약 회원국과 5개 핵 보유국 간 여러 차례 협의에도 불구하고 이러한 미해결 이슈는 해결되지 않았으며 뒷전으로 밀려났다. 2010-2011년에 5개 핵 보유국으로 하여금 방콕 조약 의정서에 서명하도록 하는 추진력이 되살아났는데, 그것은 부분적으로 미국 오바마 행정부가 국제 비확산 체제 강화에 힘을 쏟았기 때문이었다. 미해결 이슈를 해결하기 위해 방콕 조약 회원국과 5개 핵 보유국은 개정된 의정서를 다음과 같이 협상했다. (i) 방콕 조약 회원국의 배타적 경제 수역 및 대륙붕에서 5개 핵 보유국은 방콕 조약 제3조3항에 따라 방사성 물질과 폐기물을 투기해서는 안된다; (ii) 방콕 조약 회원국은 제7조에 따라 외국 선박의 자신의 항구 방문 및 외국 선박/항공기의 자국 통과를 허용할 특권을 보유한다. (iii) 5개 핵 보유국의 소극적인 안전 보장 약속은 동남아시아 비핵지대 회원국에 대해 핵무기를 사용하거나 사용하겠다고 위협하지 않는 것으로 제한된다.

2012년 7월 5개 핵보유국에 의한 개정 의정서 서명은 프랑스, 러시아 및 영국이 막판에 보류 입장을 밝혀 미뤄졌다. 프랑스 또는 영국은 의정서 가입이 핵보유국의 자위권을 침해하지 않는다며 유보 입장을 밝혔다; 핵보유국은 핵무기 비확산조약 당사국이 아니거나 방콕 조약에 따른 비확산 의무를 위반하거나 기타 대량 살상 무기를 개발하는 방콕 조약 회원국에 대응하여 자신의 의무를 철회/검토할 수 있다. 가장 논란이 되는 유보 입장은 러시아로부터 나왔는데, 러시아는 동남아시아 국가가 핵무기를 탑재한 외국 선박/항공기가 자국의 영해/영공에 진입하거나 자국의 항구/비행장을 방문하도록 허용하는 경우 러시아는 의정서에 구속되지 않는다고 밝혔다. 일부 핵보유국의 NCND 정책을 감안할 때, 러시아 유보 입장은 방콕 조약 회원국에 부당한 압력을 가하고 방콕 조약 제7조에 따른 권리 행사에 대한 방콕 조약 회원국의 특권에 도전할 것이다. 5개 핵보유국의 의정서 가입은 보류되었으며 이 이슈는 2012년 이후 묻혀버렸다.

중국의 방콕 조약 의정서 서명은 이미 1999년에 결정된 중국의 오랜 입장이다. 중국은 이 의정서에 서명하는 최초의 핵 보유국이 될 의향이 있으며 유보 입장 없이 그렇게 할 의향이 있음을 여러 차례 밝혔다. 중국의 이러한 입장은 친강 중국 외교부장이 2023년 3월 아세안 사무총장과의 회담에서 재차 되풀이되었다. 이 논문은 중국은 방콕 조약에 가장 우호적인 입장을 보이는데 그 이유는 방콕 조약이 중국의 핵 독트린 및 국가안보전략과 잘 맞고 또 중국의 의정서 가입이 중국에 지정학적 및 외교적 이점을 제공할 수 있기 때문이라고 주장한다.

중국의 핵 독트린은 자신의 핵 능력 증강과 외부 안보 환경의 변화에 따라 진화해 왔다. 그러나 중국은 핵 사용과 관련해 여전히 자위적 입장을 견지하고 있으며 아무런 조건없이 핵무기 선제 사용 불가 정책을 유지하고 있다. 이러한 입장은 2019년 중국의 방위 백서에 반복되었다: 즉, “중국은 언제, 어떤 상황에서도 무기를 사용하지 않으며, 비핵국가나 비핵지대에 대해 무조건적으로 핵무기를 사용하지 않으며 또 사용하겠다고 위협하지도 않는다.” 중국은 무조건적인 선제 핵 사용 금지 정책을 유지하는 유일한 핵 보유국이며, 이것은 중국의 핵 독트린을 다른 핵 보유국의 정책보다 덜 공격적으로 만든다. 동남아시아 국가에 대한 중국의 소극적 안전 보장 공약은 선제 핵 사용 금지 정책의 범위 내에 있기 때문에 방콕 조약 의정서에 대한 가입은 다른 핵 보유 4개국보다는 더 간단하다.

중국의 자위적 핵 정책은 선제 공격으로 부터의 생존과 반격 공격 능력 보유에 기반한 “날렵하고 효과적인” 핵 억지력을 유지하고자 한다. 핵 보유국의 3대 핵 무기(즉, 지상 기반 핵 미사일, 전략 폭격기, 탄도 미사일 잠수함) 중에서 탄도 미사일 잠수함은 스텔스 기능 및 생존 가능성 측면에서의 이점을 고려할 때 “2차 보복 능력을 보장하는 주요 보증 무기”로 간주된다. 그러나 소음은 중국 탄도 미사일 잠수함의 아킬레스건이다. 1970~1990년대의 092 샤급(級) 탄도 미사일 잠수함에서 최신 094 진급(級)에 이르기까지 중국 탄도 미사일 잠수함의 소음은 이들을 대잠수함전에 취약하게 만들고 그래서 중국 연안을 방어하거나 작전할 능력을 제한한다. 중국 잠수함 함대는 남중국해의 하이난 섬 Yulin 해군 기지에 본항을 두고 있다는 점에 유의해야 한다. 남중국해에 대한 중국의 영유권 주장을 고려할 때 이 해역에서 중국의 탄도 미사일 잠수함의 존재와 운영은 중국 자신의 주권과 관할권에 속하는 것으로 정당화할 수 있다. 한편, 나머지 4개 핵 보유국가가 방콕 조약의 광범위한 지리적 적용 범위와 최초 의정서의 광범위한 소극적 안전 보장을 존중한다면(존중이 불가능하지는 않더라도 극히 가능성이 낮음), 그것은 그들의 핵 자산, 특히 탄도 미사일 잠수함을 중국 남부의 넓은 해역에 배치하는 것을 힘들게 할 것이다. 이렇게 되면 중국의 전략적 안보와 해상 기반 핵 억지력의 방어가 강화될 것이다.

동남아시아 비핵지대에 대한 중국의 지지는 그러한 광활한 지역이 실현될 경우 중국의 가까운 이웃에 있는 우세한 적의 군사력 투사를 거부하는 것을 목표로 하는 중국의 반접근/지역 거부(A2/AD) 전략에 기여할 것이라는 전략적 평가에 뿌리를 두고 있다. 중국은 반접근/지역 거부 전략 시스템을 위한 대함, 대공, 대탄도 무기 및 대잠수함 능력 개선을 위해 투자하는 것 이외에 중국 인근에 외국 군대의 주둔을 불법화하거나 불신하게 하는 데 활용할 수 있는 지역 협정 및 조약 체결을 위해 노력했다. 여기에는 방콕 조약, 아세안과의 선린, 우호 및 협력에 관한 중국의 제안, 그리고 남중국해에서의 행동 강령을 통해 동남아시아 국가가 외국군과 군사 훈련을 수행하는 것을 방지하려는 중국의 시도, 그리고 분할할 수 없는 안보 개념을 수용하는 최근의 글로벌 안보 이니셔티브가 포함된다.

이론적으로 모든 핵 보유국이 방콕 조약 의정서에 가입하면 동일한 법적 의무가 적용된다. 그러나 방콕 조약 의정서 가입이 중국을 제외한 4개 핵 보유국과 중국에 미치는 전략적 안보 효과는 크게 다를 것이다. 왜냐하면 중국만이 동남아시아 비핵지대 내에 위치하기 때문이다. 중국을 제외한 4개 핵 보유국은 남중국해에서 진행 중인 영토 및 해양권 분쟁으로 인해 동남아시아 비핵지대의 지리적 적용 범위가 확정되지 않은 것에 대해 우려하고 있지만, 이러한 모호성이 오히려 중국에 유리하게 작용할 수 있다. 중국은 남중국해에서 약 90%를 차지하는 9단선 내에서 과도한 주권과 해양 영유권을 주장하고 있다. 중국이 영유권을 주장하는 범위는 남중국해에 있는 이른바 ‘외곽 4군도’ : 둥사(東沙, Pratas), 시사(西沙, Paracel), 난사(南沙, Spratly), 중사(中沙, Macclesfield Bank)를 기준으로 내수, 영해, 접속수역, 배타적 경제 수역 및 대륙붕을 포함한 모든 해양수역이 포함되는 ‘4사’개념으로 더욱 확대됐다. 그런데 이들 군도는 유엔 해양법 협약 하에서 대륙 국가인 중국에게 허용되지 않는다. 하지만 중국은 방콕 조약이나 의정서가 중국의 영토와 해양 권리에 영향을 미치지 않도록 보장하기 위해 양해각서에 서명할 것을 요구했다. 이 양해각서는 동남아시아 비핵지대의 지리적 적용 범위를 중국의 이익에 가장 잘 부합하는 유연하고 선택적인 방식으로 정의하는 데 있어서 중국에게 자유재량을 효과적으로 보장할 것이다. 예를 들어, 중국은 동남아시아 비핵지대에서 다른 핵 보유국의 핵 배치에 대해 방콕 조약 위반으로 이에 대해 이의를 제기할 수 있지만, 그러한 핵 배치가 중국의 (주장된) 영토 및 관할권 내에서 이루어졌다는 이유로 해당 지역에 핵 자산이 존재하는 것을 정당화할 수 있다.

프랑스, 러시아, 영국 및 미국은 배타적 경제 수역 및 대륙붕이 적용 범위에 포함되는 방콕 조약과 그 최초 의정서의 특별 조건과 동남아시아 비핵지대 내 소극적 안전 보장 약속을 받아들이지 않기 때문에, 방콕 조약은 프랑스, 러시아, 영국 및 미국이 방콕 조약 회원국의 영토 밖의 해역에 자국의 핵 자산을 배치하는 것을 막을 실효적 법적 효력을 가지고 있지 않다. 그러나 의정서에 주저 없이 먼저 서명할 준비가 되어 있음을 표시함으로써 중국은 동남아시아 비핵지대를 담론적이고 정치적인 무기로 만들어 자신을 책임 있는 핵 강국으로 보이게 하고 미국과 그 동맹국의 핵 정책과 이 지역 해역에 배치된 이들 국가의 핵 자산을 비판하면서 자신의 도덕적 우위를 주장할 수 있다.

그래서 방콕 조약과 그 의정서 서명에 대한 중국의 관심은 2021년 호주에게 공격 핵 추진 잠수함(재래식 무기로 부장)을 제공할 목적으로 체결된 호주-영국-미국 간 3자 안보 파트너십인 AUKUS의 출범 이후 중국의 지역 외교에서 더욱 두드러지게 증가되었다. 중국 정부는 AUKUS가 “중국을 수중에서 군사적으로 포위”할 것이라고 믿고 있다. 중국은 또한 AUKUS가 핵 무기 비확산 체제를 위반한다고 주장했으며 방콕 조약을 들먹이며 AUKUS출범을 비난했다. 2023년 3월 중국 외교부 대변인은 AUKUS가 “동남아시아 비핵지대를 설치하려는 아세안 국가의 노력을 약화시키고 동아시아에서 아세안 중심의 지역 협력 구조를 심각하게 훼손한다”고 말했다. 중국은 논평에서 중국이 방콕 조약 의정서에 서명하려는 의지는 “평화로운 발전을 추구하는 강대국으로서 마땅히져야할 책임”이라고 밝히고 이러한 중국의 입장은 “AUKUS 국가의 무책임한 행동”과 대조를 이룬다고 말한다.

방콕 조약 회원국은 핵 보유국과 관련된 모든 미해결 문제가 이들 국가로 하여금 의정서에 동시에 가입할 수 있도록 하는 ‘일괄 타결 방식’으로 해결되어야 한다는 오랜 입장을 유지하고 있다. 그래서 중국은 수십 년 동안 의정서에 서명하겠다는 명시적인 의도를 가지고 있음에도 불구하고 그 의정서에 서명할 수 없었다. 그러나 빠르게 악화되는 글로벌 전략적 환경은 방콕 조약 회원국으로 하여금 이러한 ‘일괄 타결 방식’에 대해 재고하도록 요구한다. 양대 핵 강국인 미국과 러시아는 미국의 중거리핵전력(INF) 조약 탈퇴, 러시아의 핵무기 감축 협정(New START) 참여 중단 등 무기 통제 체제에서 발을 빼는 조치를 취했다. 동아시아에서는 핵 능력을 개발하기 위한 경쟁이 점점 빨라지고 있다. 미국의 2022년 핵 태세 검토(Nuclear Posture Review)에 따르면, 중국은 핵무기를 확장 및 업그레이드하고 있으며 2030년대까지 미국과 러시아와 대등한 핵 강대국이 될 수 있다. 미국의 중거리핵전력 조약 탈퇴는 미국이 아시아에 단거리 탄도 및 순항 미사일을 배치할 수 있다는 우려를 불러일으킨다. 미국의 아시아 동맹국들은 핵무기 개발에 그치지 않고 핵 위협에 대처하기 위해 스스로를 재정비하고 있다 (호주는 핵 추진 공격 잠수함, 일본은 반격 능력, 한국은 잠수함 발사 탄도 미사일과 핵무기 획득의 필요성에 대한 공개 토론을 여는 등). 미국의 아시아 동맹국들은 또한 이 지역에서 미국의 핵 억지 우산을 강화하려고 한다. 가장 불길하게도, 우크라이나 전쟁에서의 러시아의 핵 협박은 강대국의 괴롭힘에 직면한 비핵 국가의 취약성을 잘 보여준다.

이러한 배경과 중국의 외교 활동을 고려할 때 방콕 조약 회원국은 중국의 의정서 가입을 위한 길을 닦기 위해 ‘일괄 타결 방식’을 포기할 수도 있다. 결국, 핵 보유국이 서로 다른 시점에서 다른 비핵지대의 의정서에 가입하는 것이 일반적인 관행이 될 것이다. 이미 선제 핵 사용 금지 정책에 포함되어 있는 중국의 소극적 안전 보장과는 별도로 중국의 방콕 조약 의정서 가입은 동남아시아 비핵지대에 방사성 폐기물을 투기하지 않는다는 법적 보장을 추가하고, 다른 핵 보유국으로 하여금 이에 따르도록 정치적 압력을 가하며, 핵무기 사용의 위험이 냉전 이후 어느 때보다 높은 시기에 동남아시아 비핵지대의 인지도를 즉각적으로 높일 것이다.

그러나 중국의 의정서 가입은 방콕 조약 회원국에게 몇 가지 법적 및 정책적 문제를 제기할 것이다. 첫째, 중국은 최초 의정서에 서명해야 하는가 아니면 개정된 의정서에 서명해야 하는가? 최초 의정서는 나머지 핵 보유국이 서명할 의도가 없기 때문에 개정된 의정서를 사용하면 방콕 조약 회원국이 향후 핵 보유국과 재협상할 때 법적 문제를 최소화할 수 있다. 방콕 조약 회원국 및 기타 핵 보유국의 이익을 희생시키면서 중국의 이익에 부합하는 방식으로 동남아시아 비핵지대의 지리적 적용 범위를 정의하는 데 중국에게 자유 재량을 부여하는 양해 각서의 의미를 숙고하는 것도 중요하다. 마지막으로 중요한 것은 중국의 의정서 가입은 이 지역에서 외부의 군사력을 대체하려는 중국의 지속적인 노력의 전략적 및 외교적 승리가 될 것이다. 중국에게 있어 동남아시아 비핵지대는 그 자체로 지역의 핵 무기 비확산 체제이기 때문에 중요하고 나아가 그 적용 조건이 중국 인근 지역에서 외국 세력의 핵 무기 전방 배치의 신뢰성에 의문을 제기한다는 점에서 중국의 전략적 안보에 기여하기 때문에 중요하다. 이제 이전과 마찬가지로 방콕 조약 회원국은 핵무기 없는 세상에 대한 자신들의 열망과 이 지역의 힘의 균형으로 인한 안보 이익 사이에서 선택에 직면해 있다. 이것은 핵 보유국과의 실질적인 차이점만큼이나 방콕 조약 회원국 간 전략적 비일관성의 문제이다.

First published in :

Hoang Thi Ha 는 싱가포르 싱크탱크 ISEAS – Yusof Ishak Institute 연구위원이다. 그녀의 연구분야는 동남아시아의 강대국, 아세안의 정치안보 이슈, 특히 남중국해의 분쟁, 아세안의 인권 협력, 아세안의 제도 구축이다. 그녀는 2004년 베트남 외교부 아세안국에서 그녀의 커리어를 시작했다. 이후 아세안에서 18년간 Secretariat, Assistant Director 로 일했다. 그녀는 베트남 Diplomatic Academy of Vietnam.에서 석사 학위를 취득했다.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!