Diplomacy

Le monde change : Qui fixera les règles ?

Image Source : Stutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Diplomacy

Image Source : Stutterstock

First Published in: Jun.16,2023

Jul.17, 2023

Pivot vers l'Asie - Les pays du Sud sont en marche dans sa tentative de remodeler le système international. Quel sera l'impact de ce nouvel ordre sur l'ancien monde ?

Un nombre croissant des pays du Sud, notamment en Asie, aspirent à redéfinir l'ordre mondial actuel. Trois tendances clés émergent dans cette tentative de remodelage du système international : la possible création d'un nouvel ordre économique, l'expansion du groupe des BRICS et la transformation des relations sino-russes à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Dans cet équilibre international en évolution, l'Europe voit son influence dans le Sud, y compris en Asie, diminuer. Après des siècles de domination mondiale, le rôle le plus solide que l'Europe ait joué est celui de grande puissance normative dans les affaires mondiales. Cependant, cette réputation de puissance normative est amenée à évoluer.

1. Un (nouvel) ordre économique. Le débat sur un "nouveau consensus de Washington" a pris de l'ampleur après que le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a prononcé un discours à la Brookings Institution le 27 avril. Le communiqué final des pays du G7 qui se sont réunis à Hiroshima les 19 et 20 mai est le résultat d'un changement stratégique similaire au sein du groupe, qui implique de passer de l'interdépendance économique à la sécurité économique. Cette évolution s'accompagne d'un changement majeur dans la manière dont le G7 entend traiter les économies émergentes, telles que son rival, la Chine, et d'autres partenaires en Asie qui pourraient bientôt devenir des concurrents économiques des technologies émergentes . Le sentiment du G7 est passé de la promotion de la mondialisation et de l'ouverture des marchés au renforcement des capacités industrielles dans les secteurs critiques, tout en sécurisant les chaînes d'approvisionnement stratégiques existantes et en en créant de nouvelles. Les efforts de l'Europe dans ce contexte pourraient ne pas suffire : les investissements envisagés jusqu'à présent sont insuffisants pour inverser la dépendance de l'Europe (souvent à l'égard de la Chine) dans des secteurs critiques. L'UE doit se concentrer de plus en plus sur la diversification de ses chaînes d'approvisionnement en s'assurant un accès aux économies montantes de la région indo-pacifique. L'adhésion à l'Accord de partenariat transpacifique (TPP) pourrait représenter une opportunité à cet égard.

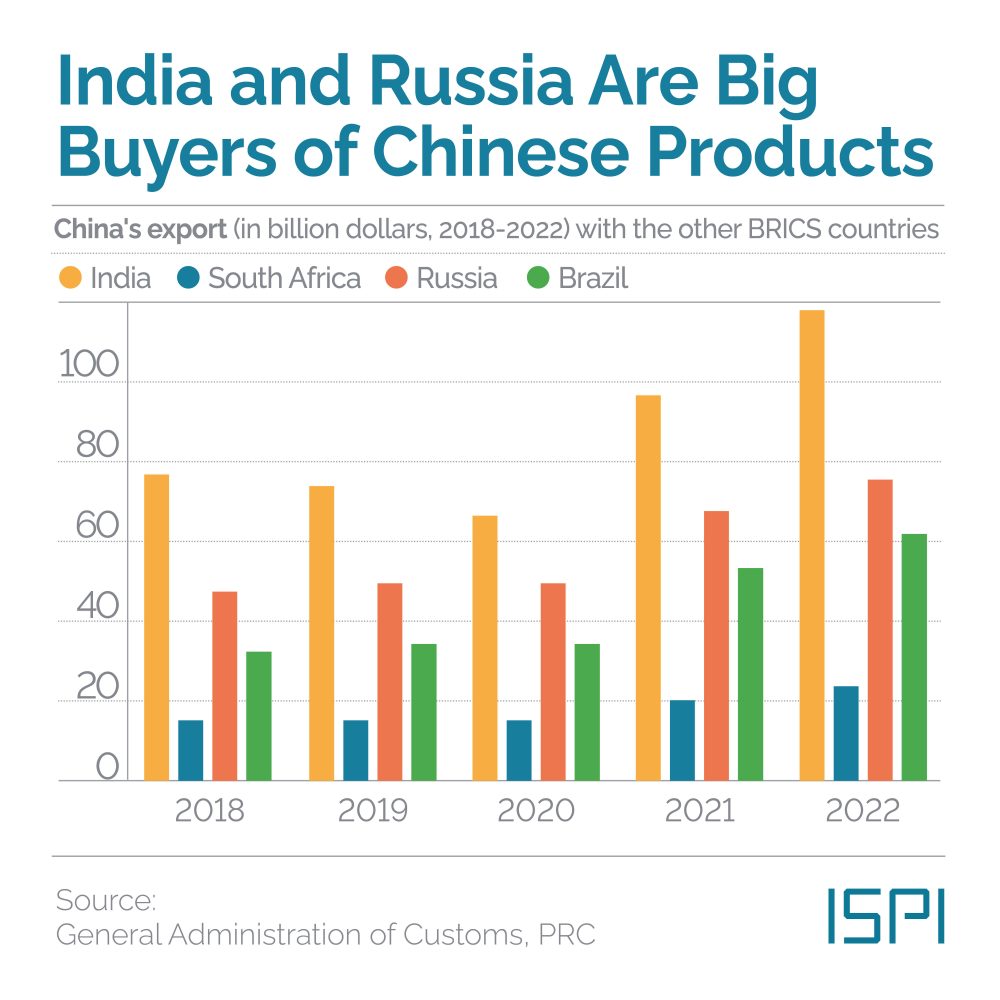

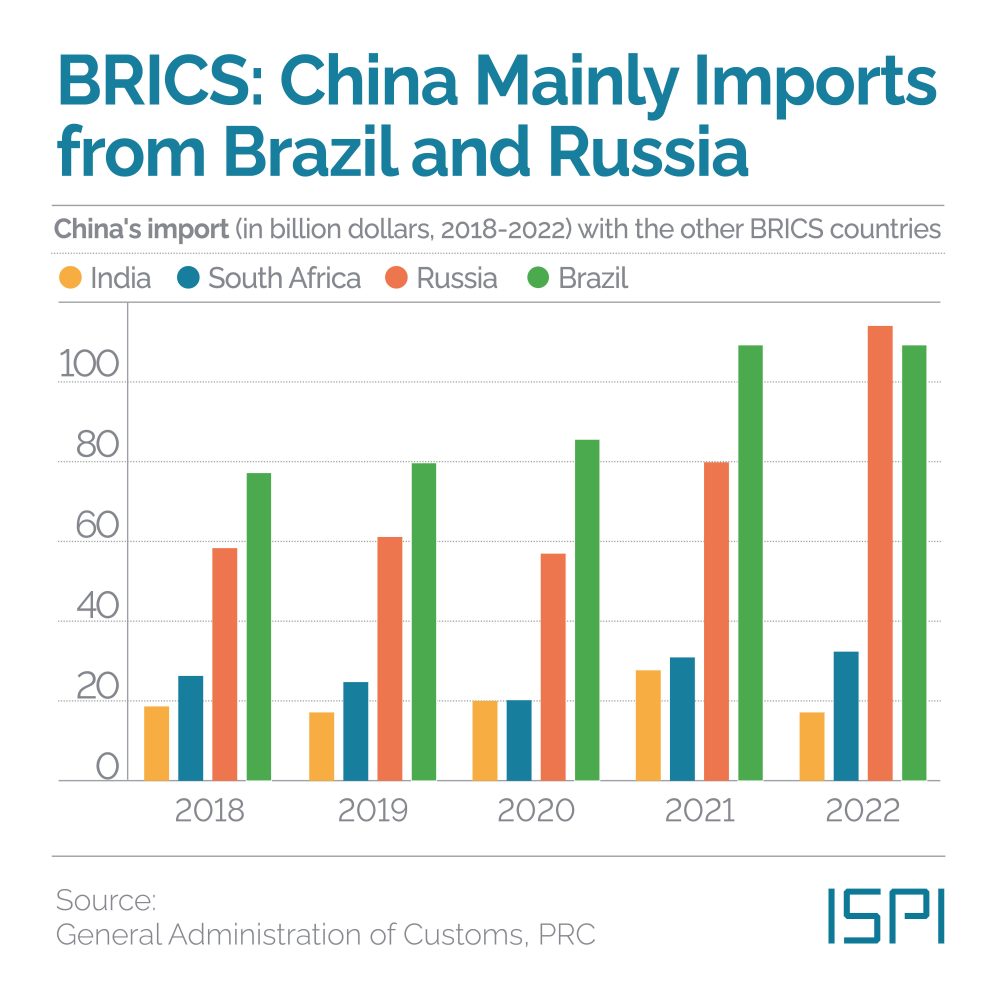

2. BRICS+ ? Le sommet des ministres des affaires étrangères des BRICS, qui s'est tenu en juin, marque une nouvelle étape vers l'élargissement du groupe. Parmi les pays ayant exprimé un intérêt significatif pour rejoindre le BRICS figurent l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Cuba, la République démocratique du Congo, les Comores, le Gabon et le Kazakhstan, tous représentés lors de la réunion au Cap Down. L'Égypte, l'Argentine, le Bangladesh, la Guinée-Bissau et l'Indonésie ont participé virtuellement. Bien que le processus d'adhésion puisse être long, l'expansion imminente du groupe témoigne de la volonté politique des pays du Sud de faire entendre leur voix, alors qu'une nouvelle compétition entre les puissances se dessine après la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, les pays asiatiques tels que la Chine et l'Inde rivalisent pour prendre la tête des BRICS.

3. La Chine et les pays d’Asie centrale. Le 19 mai, Xi Jinping a rencontré les dirigeants des cinq pays d'Asie centrale, connus sous le nom de "pays Stan" (Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan), lors d'une réunion à Xi'an. Il est à noter que la Russie, traditionnellement influente dans la région, était absente lors de cette réunion. Cette réunion a marqué le lancement du sommet C+5, qui s'est tenu pour la première fois hors ligne, et a mis en évidence la conviction de Pékin selon laquelle elle peut désormais conclure des accords dans la région sans la supervision de Moscou. La nouvelle indépendance de la Chine en Asie centrale et la dépendance croissante de Moscou à l'égard de Pékin après la guerre en Ukraine ouvrent de nouvelles perspectives quant aux relations sino-russes. Bien que les deux pays partagent le désir commun de contester l'ordre mondial dominé par les États-Unis, les relations sino-russes semblent pencher de plus en plus en faveur de la Chine. Cette dynamique instable pourrait entraîner un renforcement de la présence chinoise en Asie centrale.

4. Perte de centralité stratégique. L'Europe se trouve confrontée à la double menace de devenir de plus en plus marginale dans les affaires mondiales et de perdre son pouvoir de négociation avec les économies émergentes dans l'Indo-Pacifique. D'une part, l'Union européenne doit entreprendre une diversification de ses chaînes d'approvisionnement en se détournant de la Chine et en cherchant à se rapprocher vraisemblablement de l'ANASE. D'autre part, le Sud mondial, et par extension ses acteurs asiatiques, est de plus en plus conscient de l'opportunité stratégique actuelle de redéfinir l'équilibre mondial des pouvoirs.

La position de l'Europe dans les affaires mondiales risque de se fragiliser, tant sur le plan de sa centralité stratégique que de son pouvoir de négociation avec les économies émergentes dans l'Indo-Pacifique. D'une part, l'Union européenne doit diversifier ses chaînes d'approvisionnement en réduisant sa dépendance à l'égard de la Chine et en cherchant à renforcer ses liens avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). D'autre part, les pays du Sud, notamment les pays asiatiques, sont conscients de l'opportunité stratégique actuelle de redéfinir l'équilibre mondial des pouvoirs.

Nous assistons à des changements rapides sur la scène internationale. Dans les mois à venir, les demandes de révision des normes mondiales vont se multiplier. L'événement majeur sera donc le prochain sommet des BRICS en août : la réunion certifiera probablement le processus d'acceptation de nouveaux membres. Parmi les pays qui expriment leur désir de redéfinir les règles, certains sont considérés par l'Occident (principalement) comme des rivaux, notamment la Chine, ou comme des partenaires, notamment l'Inde. Washington et Bruxelles ne peuvent donc se limiter à accepter ou rejeter les demandes de l'Asie. L'Asie revendique désormais sa place au XXIe siècle, et l'intégration de cette aspiration à un nouvel ordre mondial est en cours. Les implications les plus significatives se situent sur le plan économique, notamment la redistribution de la capacité industrielle et des relations commerciales, dans un contexte de réduction des risques liés à la Chine.

Le sommet du G7 à Hiroshima a été un message clair au reste du monde. En outre, l'invitation du président Zelensky à participer à la réunion visait à renforcer l'unité des membres du G7 face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ainsi que face aux actions de la Chine. L'Occident a critiqué la déclaration chinoise en 12 points concernant la guerre en Ukraine, car elle n'appelle pas à la restitution des territoires occupés par la Russie. Les pays du G7 ont également annoncé le renforcement des sanctions afin de restreindre les produits pouvant être utilisés par l'armée russe. L'autre résultat majeur du sommet du G7 réside dans la déclaration commune adressée à la Chine, qui condamne fermement la "coercition économique" exercée par Pékin et appelle la République populaire de Chine à respecter les normes internationales. Le G7 a également réaffirmé sa position sur des questions de désaccord telles que la sécurité dans la région indo-pacifique et la question de Taïwan, réitérant son engagement à préserver la paix et la stabilité régionales. Malgré cette déclaration commune et les discours des dirigeants sur les défis posés par la Chine, la position du G7 à l'égard de Pékin demeure délicate. Les économies du G7, tout en redoutant leur vulnérabilité face à la Chine, sont étroitement interconnectées avec cette puissance asiatique et dépendent de ses chaînes d'approvisionnement. Par conséquent, malgré les appels à la "réduction des risques", tels que l'exclusion de la Chine de certains secteurs clés comme les matières premières, une telle mesure reste actuellement irréalisable.

Le point de vue des experts

Les implications activistes de la Chine parmi les pays membres des BRICS

Le prochain sommet des BRICS se tiendra à un moment critique pour les pays du Sud. La Russie est toujours en guerre, le Brésil a une nouvelle administration désireuse de montrer sa force au niveau mondial, et la Chine a atteint une influence sans précédent dans les pays en développement. Étant donné qu'ils sont tous liés par le même désir de multipolarité, loin de l'hégémonie des États-Unis et de l'Occident, il est probable que les BRICS tenteront d'offrir une feuille de route vers un nouvel ordre international. Cette feuille de route est toutefois loin d'être consensuelle : la Russie acceptera-t-elle les dialogues de paix proposés par le Brésil ou les nations africaines - et quel rôle la Chine jouera-t-elle en tant qu'intermédiaire dans une telle proposition ? La Chine et les autres BRICS seront-ils en mesure de coopérer économiquement pour promouvoir le développement dans le monde entier ? Les BRICS sont-ils prêts pour leur premier élargissement et qui est le plus susceptible de les rejoindre dans les années à venir ? Cet arrangement nécessitera certaines concessions mutuelles et le résultat contribuera à façonner l'ordre mondial futur.

Guilherme Casarões, Fundação Getulio Vargas

La volonté de renforcer et même d'élargir le groupe des BRICS, en particulier de la part de la Chine, doit être appréhendée de manière plus globale à travers le prisme d'une politique étrangère chinoise pragmatique. La Chine ne vise pas seulement à renforcer les liens au sein des BRICS, mais aussi à établir des partenariats solides avec d'autres régions et pays qui jouent un rôle essentiel dans ses impératifs de connectivité en matière de commerce et d'infrastructures. Cette démarche s'inscrit dans un contexte marqué par l'émergence d'un ordre mondial multipolaire, où la Chine se positionne en tant que puissance ascendante, et où les tensions géopolitiques sont en constante augmentation. Étant donné que ce bloc défend des questions pertinentes concernant les pays du Sud (réforme de la gouvernance mondiale, soutien à un ordre international fondé sur des règles et au multilatéralisme à une époque où les pays se replient sur des mesures unilatérales), il n'est pas surprenant que d'autres pays du Sud souhaitent y rejoindre. En ce qui concerne ce sommet, je ne vois pas d'implications majeures pour le bloc, les activités principales des BRICS se poursuivront, l'Afrique du Sud faisant progresser ses cinq domaines prioritaires. Toutefois, nous pouvons nous attendre à une discussion sur son expansion formelle. Le commerce utilisant des monnaies locales semble connaître une nouvelle dynamique suite aux sanctions imposées à la Russie. Toutefois, il est important de souligner que la question de la "dédollarisation" dans le débat commercial n'est pas une notion nouvelle pour les BRICS, et qu'il s'agit davantage de renforcer d'autres devises face aux chocs économiques externes plutôt que de défier directement le dollar. Le véritable test réside dans la participation du président Poutine au sommet des chefs d'État en août, et cela dépendra des obligations de Pretoria en vertu du Statut de Rome et du droit national.

Luanda Mpungose, South African Institute of International Affairs (SAIIA)

La volonté de la Chine de renforcer la présence des BRICS sur la scène mondiale progresse selon plusieurs axes. Tout d'abord, il y a l'expansion des BRICS ainsi que le format BRICS+, qui devraient rassembler la majorité des pays du Sud au sein des plateformes de coopération économique liées aux BRICS. La mise en œuvre du format BRICS+ pourrait servir de prélude à la libéralisation des échanges commerciaux au sein des pays du Sud et à l'exploitation du potentiel de renforcement des liens commerciaux et d'investissement Sud-Sud. L'élargissement de la Banque de développement des BRICS, basée à Shanghai, ainsi que la création de ses centres régionaux, augmenteront les opportunités de projets de connectivité à travers le monde en développement. Il y a également une utilisation accrue des devises nationales (notamment le yuan) via la dédollarisation, ainsi que le projet de monnaie commune R5 BRICS, dont le lancement marquerait une transformation majeure du système financier mondial.

Yaroslav Lissovolik, BRICS+ Analytics

Quoi et où ?

Quoi et où ?

Les élections de mai en Thaïlande se sont soldées par une nette victoire des partis d'opposition. Dirigé par Pita Limjaroenrat, Move Forward a remporté 152 sièges, devenant ainsi le parti le plus voté lors des élections. Ce parti est l'héritier de Future Forward, dissous par le gouvernement militaire en février 2020, et né des manifestations de 2020-2021 contre l'armée et la monarchie. Le deuxième parti du pays est le parti historique de l'opposition thaïlandaise dirigé par la famille Shinawatra, le Pheu Thai. Cependant, si la population a exprimé sa préférence, rien ne garantit encore que Move Forward, et l'opposition, gouverneront. En effet, pour être élu Premier ministre et former un gouvernement, Pita devra remporter la majorité au sein du parlement bicaméral composé des 500 sièges élus de la Chambre des représentants et des 250 sièges du Sénat - dont les membres sont triés sur le volet par les militaires. La coalition Move Forward avec le Pheu Thai et les autres partis d'opposition ne peut compter jusqu'à présent que sur un peu plus de 310 voix, ce qui est loin de la majorité nécessaire pour gouverner. L'opposition doit obtenir le soutien des sénateurs - qui n'ont généralement pas intérêt à s'opposer aux militaires qui les ont portés au pouvoir - ou des partis qui n'ont pas encore déclaré leur allégeance.

Le 14 mai, le parti d'opposition cambodgien, le Candlelight Party, a été disqualifié par la commission électorale du pays pour se présenter aux prochaines élections de juillet. Le parti n'aurait pas présenté les documents nécessaires pour participer à la course électorale. Avec l'exclusion du Candlelight Party des prochaines élections, le seul concurrent possible du Parti du peuple cambodgien (CPP) du Premier ministre Hun Sen, au pouvoir depuis 38 ans, a été éliminé. Ce n'est pas la première fois que le principal parti d'opposition est écarté de la course électorale. Par exemple, en 2017, le tribunal cambodgien, qui est fortement lié au PPC, a dissous le Parti du sauvetage national du Cambodge (PSNC) avant les élections générales de 2018 - un parti qui a connu une nouvelle vie lorsque ses membres ont créé le Parti de la lumière des chandelles. Cependant, les membres de l'opposition continuent d'être persécutés par les forces de Hun Sen, de nombreux représentants politiques ayant été arrêtés pour trahison, agressés ou contraints de quitter le pays. Les forces d'opposition étant largement épuisées et le principal parti interdit de se présenter aux élections, Hun Sen est probablement assuré d'un nouveau mandat.

Washington a profité de deux événements internationaux clés pour renforcer sa position stratégique dans la région. Lors du sommet du Dialogue Quadrilatérale, qui s'est déroulé en marge du G7 à Hiroshima, le président Biden, le premier ministre australien Albanese, le premier ministre japonais Kishida et le premier ministre indien Modi ont souligné leur unité et annoncé leur intention d'investir dans l'infrastructure numérique de la région. Tout au long de la réunion, ils n'ont pas mentionné directement la Chine dans leurs déclarations, mais leurs références à ce pays étaient claires. Le “Quad” s'est inquiété de la militarisation de la région et du recours à la coercition économique et militaire pour modifier le statu quo - une référence claire à l'activité chinoise en mer de Chine méridionale. L'annonce de l'accord sur la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de l'Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) constitue une autre étape importante pour les États-Unis dans la consolidation de leur position dans la région. Cet accord concerne les 14 pays partenaires de l'IPEF, à savoir l'Australie, Brunei, Fidji, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande, les États-Unis et le Viêt Nam. Un an après le lancement de l'IPEF, cet accord est la première mesure concrète prise par le groupe. Le groupe n'a pas annoncé d'engagements commerciaux officiels, mais les partenaires s'attendent à une coopération accrue et à un suivi de la fragilité des chaînes d'approvisionnement. L'évolution concrète n'est pas encore claire, mais l'accord signale la nécessité pour les pays de l'Indo-Pacifique d'éviter la rupture de la chaîne d'approvisionnement et de minimiser leur dépendance à l'égard du principal acteur économique de la région, la Chine.

La Chine a lancé une offensive dans la compétition des semi-conducteurs. L'Administration du cyberespace de Chine (CAC) a déclaré que les produits de Micron Corp., le principal fabricant américain de puces de mémoire, représentaient un "risque pour la sécurité de la chaîne d'approvisionnement de l'infrastructure d'information". En conséquence, les opérateurs d'infrastructure se voient interdire d'acheter ces produits. Bien que des détails supplémentaires n'aient pas encore été divulgués, on prévoit des répercussions négatives pour Micron Corp., même si la Chine et Hong Kong ne représentaient que 16% de son chiffre d'affaires en 2022. Cette mesure est une réponse aux efforts des États-Unis visant à exclure la Chine du secteur des semi-conducteurs et à ralentir le développement de son industrie. Depuis octobre 2022, l'administration Biden a imposé des contrôles stricts sur les exportations de puces, suivie par les Pays-Bas et le Japon, empêchant ainsi la Chine d'accéder à des semi-conducteurs plus avancés et de les produire. La déclaration de la Chine intervient également après que les dirigeants du G7 ont publié une déclaration critiquant les tactiques de coercition économique du pays. Suite à la décision de Pékin, Micron Corp. craint que ses produits ne soient remplacés sur le marché chinois par ses concurrents sud-coréens, Samsung et SK Hynix. Dans le cadre du conflit technologique croissant entre les États-Unis et la Chine, il y a également des craintes que la Chine décide d'imposer des contrôles à l'exportation sur d'autres technologies sensibles, telles que les panneaux solaires, pour lesquels la Chine domine toute la chaîne d'approvisionnement.

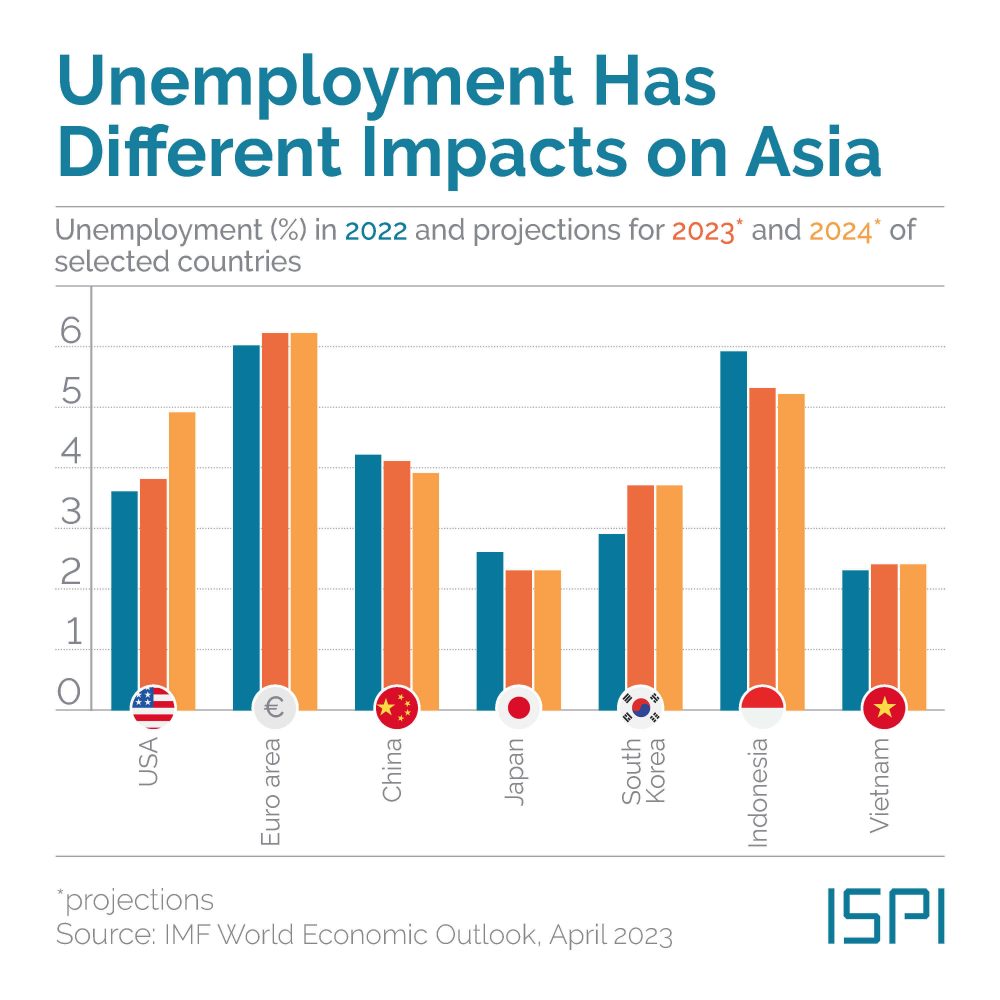

TENDANCE : Malgré les hausses de taux, le chômage en Asie se porte bien (mais pas pour tout le monde)

TENDANCE : Malgré les hausses de taux, le chômage en Asie se porte bien (mais pas pour tout le monde)

Dans le contexte actuel d'inflation et de taux élevés, le chômage est devenu l'un des principaux problèmes sociopolitiques de l'Asie. Face à la flambée des prix qui affecte les entreprises et les consommateurs, de nombreuses banques centrales occidentales ont adopté des politiques monétaires plus expansionnistes au cours de l'année écoulée. Pourtant, la montée en flèche du taux de change a contraint de nombreuses entreprises à se serrer la ceinture, avec des conséquences inquiétantes sur le niveau de l'emploi. Certains pays, comme le Japon, la Chine et l'Indonésie, ont fait le choix peu orthodoxe de ne pas relever leurs taux de manière significative au cours de l'année écoulée, tandis que d'autres, comme la Corée du Sud et l'Inde, ont adopté des politiques similaires à celles de la FED et de la BCE. Toutefois, les résultats varient. Au Japon, le taux de chômage se maintient depuis un certain temps autour de 2,6%, alors qu'en Chine, la fourchette (5,2-5,7%) était plus large, notamment en raison de la nature inégale de la reprise économique post-Covid. Cependant, comme l'économie revient lentement à la normale, le taux de chômage de Pékin diminue progressivement. La Corée, quant à elle, a consolidé une tendance positive, le dernier chiffre comptait 2,5%, mais les réformes du marché du travail proposées par le président Yoon Suk-yeol pourraient poser quelques problèmes. L'indicateur critique sera toutefois le chômage des jeunes. L'emploi dans les sociétés vieillissantes, comme celles de l'Asie de l'Est, deviendra de plus en plus une question primordiale pour maintenir la viabilité des programmes de protection sociale existants. Jusqu'à présent, la Chine affiche un taux de chômage stupéfiant de 20,8% dans la tranche d'âge des 16-24 ans, ce qui est particulièrement préoccupant, en comparaison avec les 7,2% enregistrés en Corée du Sud. Le Japon s'en sort plutôt bien, mais le taux de chômage dans la tranche d'âge des 25-34 ans a augmenté depuis le début de l'année, passant de 3% à 4%.

First published in :

Guido Alberto Casanova est chercheur junior à l'ISPI Asia Centre.

Après avoir obtenu un diplôme en sciences internationales et diplomaties (SID) à l'université de Trieste, il a obtenu un master en politique d'Asie à la School of Oriental and African Studies de Londres, où il s'est concentré sur les relations entre l'État et la société en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Ses recherches portent également sur les liens économiques et de sécurité dans le Pacifique, en particulier sur la relation entre le commerce et la technologie.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!