Defense & Security

Wahlen In Europa

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: Jun.22,2023

Jul.25, 2023

I. Abstinenz. Schlüssel und Auswirkungen

Angesichts der vorgezogenen Wahlen in Spanien erscheint es angebracht, die politische Lage in Europa anhand einer Reihe von Analysen zu überprüfen, die sich mit dem aktuellen Zustand der politischen Formationen und Bewegungen, den Strategien und den Rahmenbedingungen befassen. Ich beginne diese Woche mit einem transversalen Aspekt: Partizipation/Abstinenz.

1.- Vorangehende Betrachtungen

a) Umfang der Analyse.

Bevor wir zur Darstellung der Daten und der anschließenden Analyse übergehen, ist es sinnvoll, eine Reihe methodischer Überlegungen anzustellen und einige Klarstellungen vorzunehmen. Ich habe zwei geopolitische Bezugsräume festgelegt: -die erste, durch die Nähe und den gemeinsamen rechtlich-politischen Rahmen, die Europäische Union (27 Länder); -Die nächste Gruppe besteht aus drei Ländern, die nicht der EU angehören, aber Mitglieder der EFTA sind (Norwegen, Island und die Schweiz), und natürlich dem Vereinigten Königreich, das bis vor ein paar Jahren Teil des Brüsseler Clubs war. Alle diese Länder haben wirtschaftliche, kulturelle und sogar militärische Beziehungen zur EU (mit Ausnahme der Schweiz). Die Balkanstaaten, die einen EU-Beitritt anstreben (Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo), und die Länder der ehemaligen UdSSR lasse ich außen vor, da ihre politische Realität sehr unterschiedlich ist. In jedem Fall sind ihre Beteiligungsdaten ähnlich wie die der ehemals kommunistischen Länder der EU. Um Vergleiche anstellen zu können, habe ich in erster Linie die Wahlbeteiligung bei den letzten Wahlen in den einzelnen Staaten betrachtet. Um jedoch eine breitere Perspektive zu bieten, werde ich auch die Entwicklungen seit 1990 betrachten, als in den ehemals kommunistischen Ländern (den ex-sowjetischen baltischen Staaten, den mittelöstlichen Satellitenländern Moskaus und den beiden ehemaligen jugoslawischen Republiken) liberale Demokratien entstanden.

b) Der französische Fall

Ich werde mich auf die Parlamentswahlen konzentrieren, die nicht nur die parlamentarischen Mehrheiten festlegen, sondern auch die jeweiligen Regierungen bestimmen. Der Fall Frankreichs ist jedoch besonders. Da es sich um eine präsidiale Republik handelt (die in der Verfassung von 1958 verankert ist), ist der Staatschef auch der Chef der Exekutive und ernennt unter anderem den Premierminister. Im Jahr 2022 betrug der Unterschied zwischen der Wahlbeteiligung bei den Präsidentschafts- und den Parlamentswahlen mehr als 26 Prozentpunkte, was den größten Unterschied im derzeitigen politischen System darstellt. Die offensichtlichste Ursache, aber nicht die einzige, ist der überladene Kalender. In den letzten Jahren fanden die beiden Wahlen in einem Abstand von kaum zwei Monaten nacheinander statt. Außerdem finden in beiden Fällen zwei Wahlgänge statt, so dass man von einem "Ermüdungseffekt" sprechen kann. Für die Zwecke der Regierungsführung sind die Präsidentschaftswahlen am einflussreichsten für die Festlegung des politischen Kurses des Landes, weshalb sie in der Analyse Vorrang haben werden. Aus Gründen der Strenge werde ich in jedem Fall die Beteiligung an den Parlamentswahlen mitberücksichtigen.

c) Wahlpflicht

Ich muss auch daran erinnern, dass in fünf der untersuchten Länder die Stimmabgabe nominell obligatorisch ist, auch wenn es sich um eine Formalität von relativ praktischer Bedeutung handelt. Es handelt sich um Luxemburg, Belgien, Griechenland, Zypern und Bulgarien. Die Nichterfüllung dieser staatsbürgerlichen Pflicht wird mit Geldstrafen und in einigen Fällen mit geringen Haftstrafen geahndet. Man könnte meinen, dass dies die Teilnahmezahlen verzerrt. In Wirklichkeit hat die Regelung jedoch kaum praktische Auswirkungen, zumindest in den Mittelmeerländern, ganz zu schweigen von Bulgarien, das die zweithöchste Stimmenthaltungsrate aufweist. In den westlichen Ländern ist eine gewisse Verzerrung des Wahlverhaltens zu berücksichtigen und sollte beachtet werden.

d) Der COVID-Effekt?

Andererseits war die Pandemie ein weiterer Faktor, der sich a priori negativ auf die Wahlbeteiligung hätte auswirken können. Ich habe jedoch die Ergebnisse der Wahlen, die während des Gesundheitsnotstands stattfanden, mit denen der vorangegangenen Wahlen verglichen, und wir konnten keinen allgemeinen Abwärtstrend feststellen. Mit einer Ausnahme, nämlich Rumänien, wo die Wahlenthaltung um fast acht Punkte zunahm. Dies ist jedoch eher auf die Verschlechterung des politischen Systems als auf die abschreckende Wirkung von COVID-19 zurückzuführen.

2. Ungleiche Beteiligung nach Geopolitischen Regionen

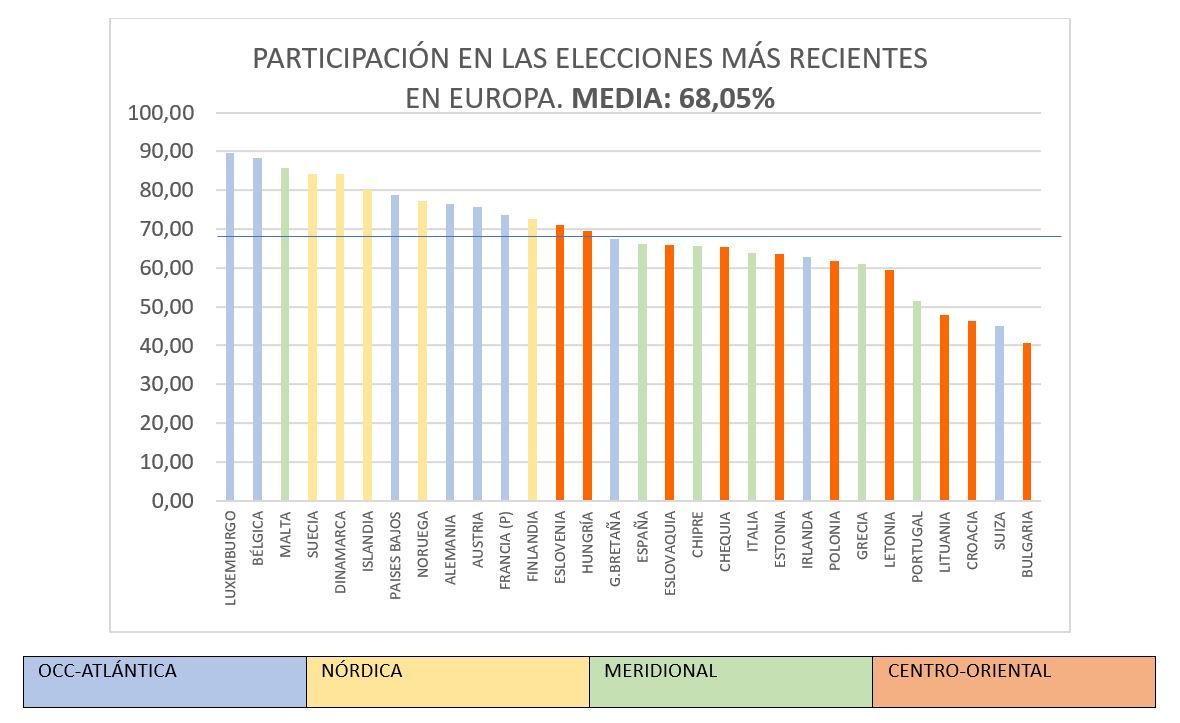

Bei der Überprüfung der Daten fällt zunächst die große Kluft auf, die zwischen den Ländern mit der höchsten und der niedrigsten Wahlbeteiligung besteht. Selbst wenn man die beiden erstgenannten Länder wegen der formalen Wahlpflicht (Luxemburg und Belgien) ausklammert, beträgt der Abstand zwischen ihnen etwa vierzig Prozentpunkte. Zu rein indikativen Zwecken habe ich die durchschnittliche Wahlbeteiligung bei den letzten Wahlen in jedem untersuchten Land extrahiert (wobei die Präsidentschaftswahlen in Frankreich aus den oben genannten Gründen nicht berücksichtigt wurden). Der Wert beträgt 68,05 %. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die geografische Nähe der Staaten in Bezug auf ihre Wahlbeteiligung.

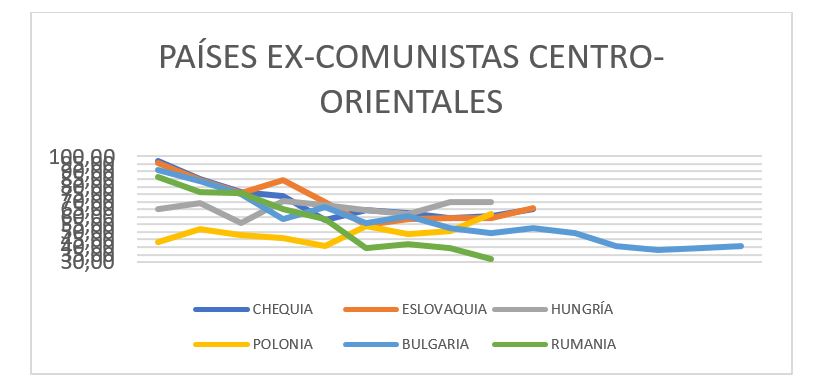

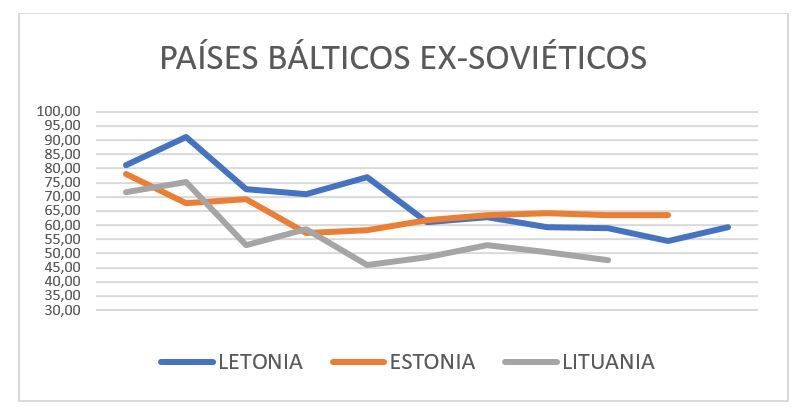

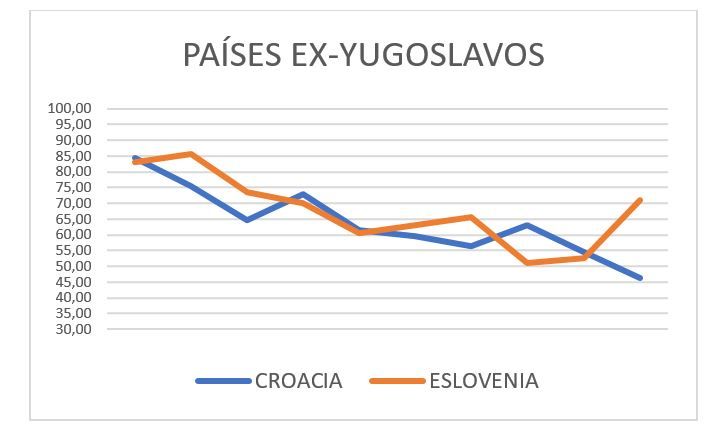

Von den zwölf Ländern, deren Wahlbeteiligung bei den letzten Wahlen über dem europäischen Durchschnitt lag, gehören sechs zur westatlantischen Zone, fünf zur nordischen Zone (d. h. alle), nur ein Land zur südlichen Zone (Malta) und zwei zur Ost-zentralen Zone (Slowenien und Ungarn). Legt man die Messlatte jedoch nur einen Punkt höher als 70 %, so liegen alle Staaten, die sie überschritten haben, in der westatlantischen oder nordischen Zone. Die Ausnahme ist natürlich Malta, ein sehr kleines Land mit weniger als 400.000 Einwohnern (wie jeder bevölkerungsreiche Bezirk einer großen europäischen Stadt) und einem Wahlsystem, das ein Zweiparteiensystem begünstigt. Eine hohe Wahlbeteiligung ist in kleinen politischen Einheiten üblich. Die 17 Länder mit einer Wahlbeteiligung von 71 % oder weniger befinden sich in den beiden anderen differenzierten Zonen: Mittel-Ost und Süd. Diese geografische Selektion ist auch zu beobachten, wenn man die Entwicklung der Wahlbeteiligung seit 1990 in die Analyse einbezieht. Der ausgeprägte Rückgang der Wahlbeteiligung in den mittelöstlichen Ländern ist von großer Bedeutung. Der Übersichtlichkeit halber teilen wir diesen Länderblock in drei Diagramme auf.

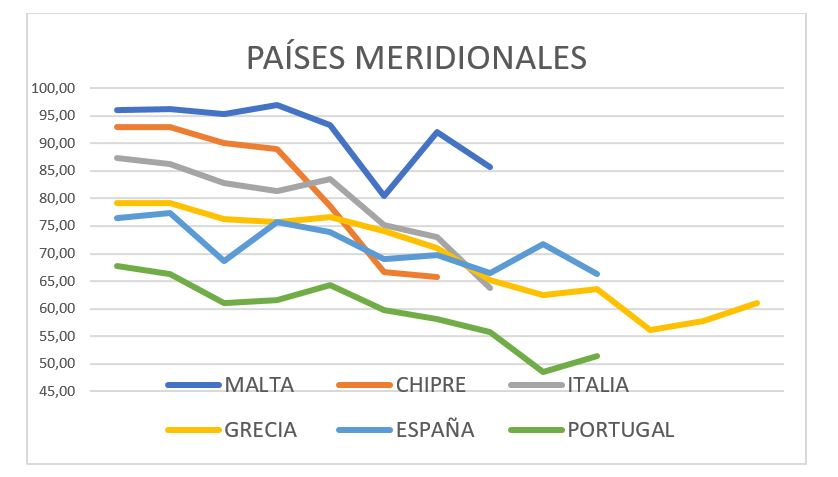

Der politische Enthusiasmus nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime, der sich in den ersten Jahren der Demokratie in Wahlbeteiligungen von über 80 % ausdrückte, ist erloschen. Der Durchschnittswert für diesen Zeitraum erreicht nicht einmal 63 % und bei den letzten Wahlen nicht einmal die Hälfte der Wählerschaft. Drei Jahrzehnte nach der Eingliederung des Landes in die liberale Ordnung scheinen die Bürger mit der Wahldemokratie nicht zufrieden zu sein. Der gleiche Abwärtstrend ist in den südlichen Ländern zu beobachten. Mit Ausnahme der bereits erwähnten maltesischen Ausnahme ist der Rückgang seit Anfang der 90er Jahre enorm: 27 Punkte in Zypern, 24 in Italien, 20 in Griechenland, 16 in Portugal (das jetzt am Ende der Liste der Südeuropäer steht) und 10 in Spanien.

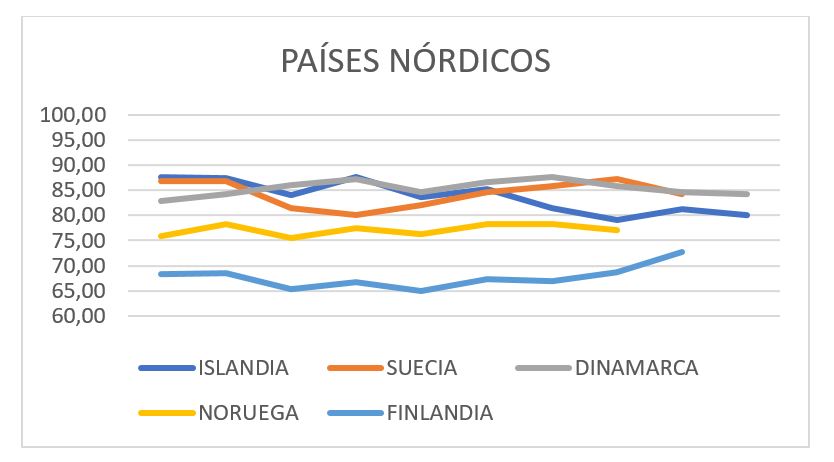

Im Gegensatz dazu ist die Beteiligung in den nordischen Ländern auf einem allgemein stabilen und hohen Niveau geblieben. In Schweden ist sie nur sehr geringfügig zurückgegangen und in Island etwas stärker, dem Land, das zusammen mit Griechenland die erschreckendste Episode der Finanzkrise des letzten Jahrzehnts in Europa erlebte. In den anderen drei Ländern (Dänemark, Finnland und Norwegen) ist die Beteiligung dagegen in diesem Zeitraum gestiegen.

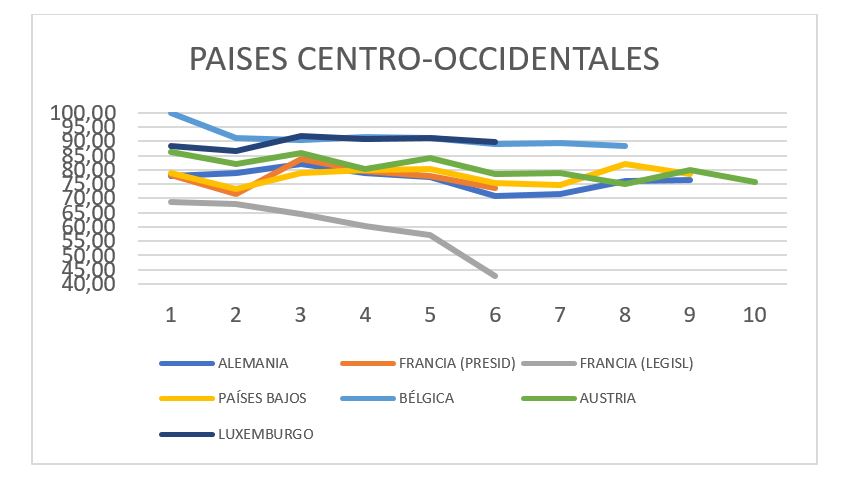

In den westlichen Ländern liegt die Wahlbeteiligung weiterhin leicht unter dem nordischen Durchschnitt, aber sie ist in jedem Fall stabil und hoch und liegt über 75 %. In Frankreich wurde diese Quote bei den Präsidentschaftswahlen knapp verfehlt, bei den Parlamentswahlen war sie sehr stark rückläufig. In den angelsächsischen Ländern waren die Zahlen etwas niedriger, in Irland leicht (2,5 Punkte) und im Vereinigten Königreich mit einem Verlust von 10 Punkten noch deutlicher.

3. Mögliche Gründe für die Teilnahme/Enthaltung

Es gibt viele Untersuchungen, Arbeiten, aber auch Spekulationen und eigennützige Manipulationen über die Gründe für die Stimmabgabe oder Enthaltung. Ich empfehle die Arbeit des IDEA-Instituts in Stockholm, das das Wahlverhalten in der ganzen Welt sehr detailliert verfolgt (https://www.idea.int). IDEA nennt 16 Faktoren, die sich auf die Teilnahme auswirken können und in vier Blöcke unterteilt sind: - sozioökonomisch (demografische Dimension, Bevölkerungsstabilität, wirtschaftliche Entwicklung). - politisch (Ungewissheit über den Wahlausgang, Wahrnehmung der Folgen der Wahlen, Intensität des Wahlkampfs, politische Zersplitterung). - institutionell (Wahlsystem, Wahlpflicht oder nicht, Gleichzeitigkeit der Wahlen, Leichtigkeit oder Schwierigkeit der Wahl, Komplexität der Wahlverfahren). - Individuum (Alter, Bildung, politisches Interesse, staatsbürgerliches Bewusstsein). Für dieses Papier habe ich drei Indikatoren ausgewählt, die relativ gut messbar sind und die in einigen Fällen die von IDEA vorgeschlagenen Faktoren kombinieren. Es handelt sich um die folgenden: demokratische Gesundheit, relatives Wirtschaftspotenzial eines jeden Landes und soziale Entwicklung.

a) Demokratische Gesundheit

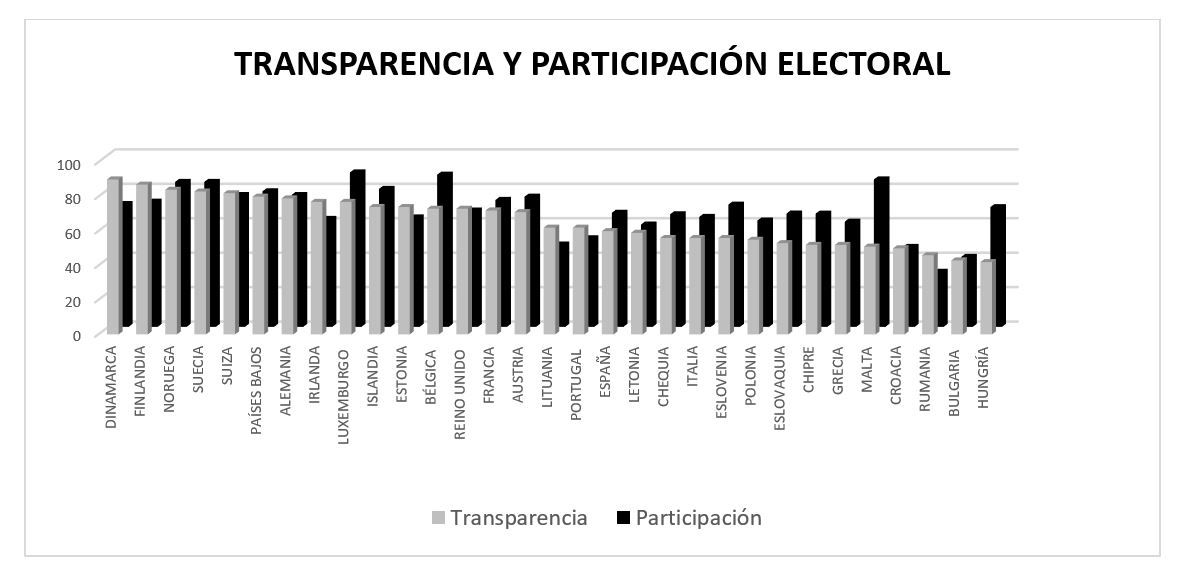

Als Grundlage für die Stärke des formalen demokratischen Systems führen die Befürworter des liberalen Staates starke Institutionen, klare Regeln für die Staatsführung, ein niedriges Korruptionsniveau und die anhaltende Achtung der Regeln der Rechtsstaatlichkeit an. Einer der am häufigsten verwendeten Indizes zur Messung dieser Verhaltensweisen ist der von Transparency International erstellte Index. Diese Rangliste zeichnet ein ausgewogenes Bild der Wahlbeteiligung.

Dänemark und die skandinavischen Länder liegen an der Spitze, gefolgt von den westatlantischen Ländern, einschließlich Irland, wo die Wahlbeteiligung hingegen etwas niedriger ist als in den anderen Ländern dieser Region. Andererseits weisen die Mittelmeerländer und die Länder Mittel- und Osteuropas niedrigere Transparenzindizes auf, was mit ihrer geringeren Wahlbeteiligung zusammenfällt. Ungarn unter dem Ultranationalisten Orbán sticht heraus, dessen negativer Wert bei der Transparenz sein Ergebnis bei der Wahlbeteiligung deutlich verschlechtert. Es gibt zwei dissonante Fälle. Der erste ist sehr auffällig. Estland weist einen sehr hohen Transparenzindex in Bezug auf die Wahlbeteiligung auf. Die geringe territoriale Ausdehnung (45.000 km2) und die geringe Bevölkerungszahl (1,3 Millionen) erklären diese Besonderheit nur zum Teil. An zweiter Stelle steht wiederum Malta, das trotz seiner hohen Wahlbeteiligung an fünfter Stelle liegt, was seine Besonderheit noch verstärkt.

b) Wirtschaftliche Ebene

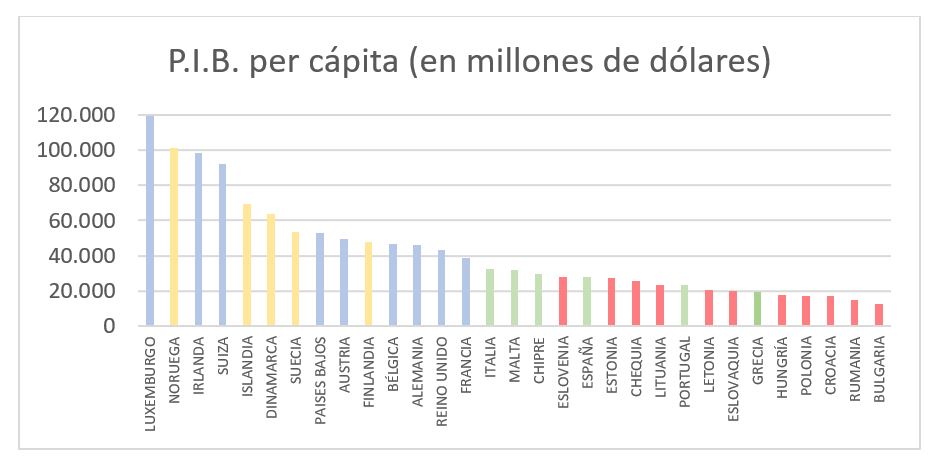

Meiner Meinung nach sind die Faktoren, die das Niveau der Beteiligung am stärksten bestimmen, wirtschaftlicher und sozialer Natur. Wir stellen nämlich fest, dass sich die nach geografischen Kriterien gebildeten Untergruppen im Allgemeinen unter diesem anderen Gesichtspunkt konsolidieren und verstärken.

Die Länder mit dem höchsten HDI sind die westatlantischen und nordischen Länder, die die niedrigste Wahlenthaltung aufweisen. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die beiden Länder der mittelöstlichen und südlichen Zone mit dem höchsten Prozentsatz an Wahlbeteiligung (Slowenien und Malta) auch die Länder mit dem höchsten HDI in ihrer jeweiligen Zone sind.

c) Soziale Entwicklung

Hier sind zwei Abweichungen in Bezug auf die Wahlbeteiligung hervorzuheben. Die Schweiz hat den höchsten HDI der Welt, trotz ihrer ausgeprägten Wahlenthaltung. Und das Vereinigte Königreich, das die Slowakei und Malta in der menschlichen Entwicklung übertrifft, liegt bei der Wahlbeteiligung hinter ihnen zurück.

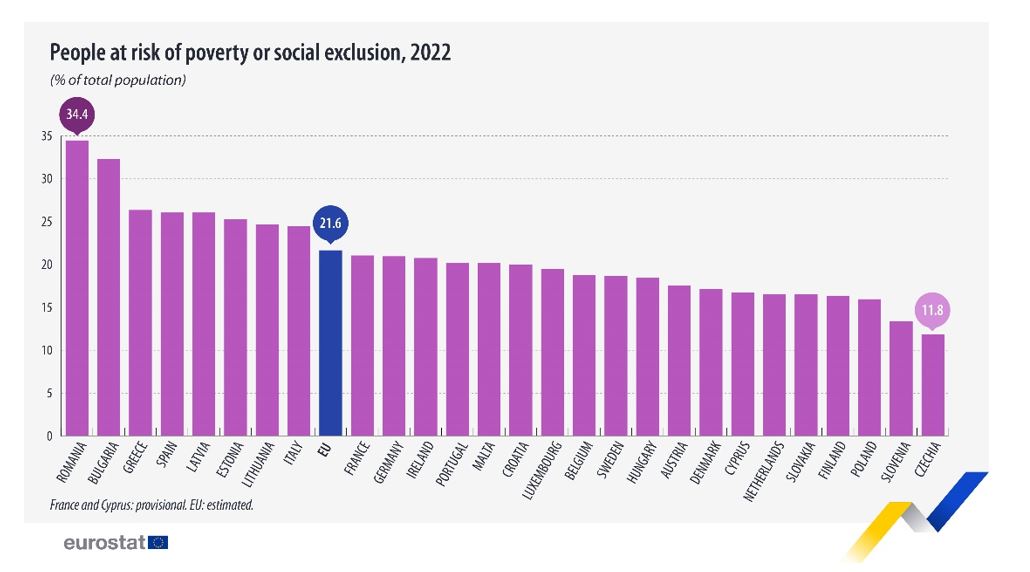

Andere Benchmark-Indizes verändern jedoch dieses feste Bild der sozialen Entwicklung in Europa etwas. Ich beziehe mich insbesondere auf den Index der Armut und des Risikos der sozialen Ausgrenzung, der gerade von der Europäischen Union aktualisiert wurde und daher nur Mitgliedsländer umfasst.

Die Skala ist in umgekehrter Richtung zu den vorherigen Diagrammen aufgebaut. Wir stellen fest, dass im Gegensatz zum HDI die Länder mit den schlechtesten Ergebnissen nicht mit den Ländern mit niedriger Wahlbeteiligung übereinstimmen, mit Ausnahme von Rumänien und Bulgarien. Spanien oder Griechenland erscheinen hier in den schlechtesten Positionen, während sich die Position von Portugal und Zypern verbessert. Auffallend sind auch die Fälle von Frankreich und Deutschland (auf den mittleren bis unteren Plätzen) oder, im Gegenteil, der mitteleuropäischen Länder, die das geringste Ausschlussrisiko aufweisen. Dies ist zweifelsohne auf die Auswirkungen der Einwanderung zurückzuführen. Die Zuwanderer sind diejenigen, die am stärksten von Ausgrenzung bedroht sind, und es handelt sich um eine Gruppe, die größtenteils nicht wahlberechtigt ist; daher erhöht sich die Enthaltungsquote nicht.

4. Begünstigte der Beteiligung

Es gilt als sicher, dass eine niedrige Wahlbeteiligung bzw. eine hohe Wahlenthaltung im Allgemeinen die Parteien des Mitte-Rechts-Spektrums begünstigt. Diese Überlegung wird durch den allgemein kritischeren und nonkonformistischen Charakter der linken Wählerschaft unterstützt. Von konservativer und liberaler Seite werden diese und andere traditionelle Erscheinungsformen der Linken im Rahmen des "Kulturkampfes" auf dem politischen Parkett bekämpft. Um die Debatte besser unterstützen zu können, sollten wir die Daten der letzten Wahlen in jedem Land überprüfen. In den Ländern, die bei den letzten Wahlen eine überdurchschnittlich hohe Wahlbeteiligung (68,05 %) verzeichneten, wurden die folgenden politischen Optionen am häufigsten gewählt: - Sozialdemokraten: 6 (Belgien, Malta, Schweden, Deutschland, Finnland und Dänemark). - Liberale: 2 (Präsidentschaftswahlen in Luxemburg und Frankreich) - Konservativ: 1 (Niederlande). - Konservative oder identitäre Nationalisten: 1 (Ungarn). Mit sinkender Wahlbeteiligung steigt die Zahl der Mitte-Rechts- oder Rechtsaußen-Parteien, die die meisten Stimmen erhalten. Unter dem Durchschnitt liegen nur die Sozialisten in Portugal und die Linksnationalisten (Sinn Feinn) in Irland. In den übrigen Ländern gewannen konservative (5), konservativ-nationalistische oder identitäre (2) oder liberale (1) Parteien. Nimmt man dagegen den Durchschnittsindex für den gesamten untersuchten Zeitraum, so stellt man fest, dass die Mitte-Links-Parteien nicht immer bei den Wahlen mit der höchsten Wahlbeteiligung gewonnen haben. Im Gegenteil, die Mitte-Rechts-Parteien haben zwölf Mal gewonnen, die Sozialdemokraten sechs Mal, die Liberalen fünf Mal und die konservativen Nationalisten zwei Mal. Selbst die inzwischen aufgelösten kommunistischen Parteien haben Anfang der 1990er Jahre bei sehr hoher Wahlbeteiligung triumphiert.

First published in :

Juan Antonio Sacaluga Luengo hat einen Abschluss in Journalismus und Zeitgeschichte. Spezialisiert auf internationale Informationen während seiner mehr als dreißigjährigen beruflichen Laufbahn im öffentlichen Rundfunk und Fernsehen. Derzeit ist er bei RTVE im Ruhestand und arbeitet mit der Fundación Sistema und mehreren digitalen Publikationen zusammen, wo er Analysen zum internationalen Zeitgeschehen erstellt. Professor für den Masterstudiengang Internationale Beziehungen und Kommunikation an der Universität Complutense in Madrid (2000-2012), bis zu dessen Auflösung. Lehrbeauftragter an mehreren Sommeruniversitäten für internationale Angelegenheiten. Er hat einen Roman über den Krieg in Jugoslawien mit dem Titel "After the end" (2012) veröffentlicht.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!