Defense & Security

Выборы в Европе

Image Source : Stutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Stutterstock

First Published in: Jun.22,2022

Jul.28, 2023

Ввиду досрочных выборов в Испании представляется целесообразным провести обзор политической ситуации в Европе с помощью серии анализов, которые будут охватывать текущее состояние политических формирований и движений, стратегии и обусловливающие обстоятельства. Начну эту неделю с трансверсального аспекта: участия и абстенции.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

а) Геополитические области для анализа

Перед тем, как перейти к представлению данных и последующему анализу, следует сделать ряд методологических соображений и уточнений.

В качестве двух геополитических областей для сравнения были выбраны:

- первый по близости и общей политико-правовой базе Европейский союз (27 стран);

- следующая включает три страны, не входящие в ЕС, но являющиеся членами ЕАЭС (Норвегия, Исландия и Швейцария), а также Великобританию, которая до недавнего времени была частью Брюссельского клуба. Все эти страны имеют экономические, культурные и даже военные связи с ЕС (за исключением Швейцарии).

Я не упоминаю балканские государства, стремящиеся вступить в ЕС (Сербию, Черногорию, Северную Македонию, Албанию, Боснию и Герцеговину и Косово), и те, которые принадлежат бывшему СССР, потому что их политическая реальность сильно отличается. В любом случае, данные об их участии аналогичны данным по бывшим коммунистическим странам ЕС.

Для сравнения участия я рассмотрю данные о явке наиболее недавних выборов в каждой из перечисленных стран. Однако, чтобы предоставить более обширную перспективу, я также буду рассматривать данные за период с 1990 года, когда в бывших коммунистических странах установились либеральные демократии (это касается бывших советских балтийских республик, стран Центральной и Восточной Европы и двух бывших югославских республик).

б) Особенности французского случая

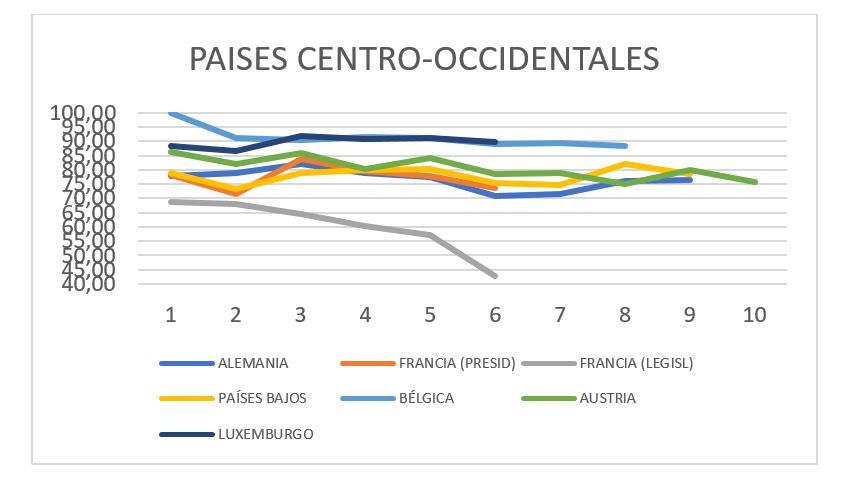

Я сосредоточусь на общих выборах, которые не только определяют парламентские большинства, но и предопределяют соответствующие правительства. Однако ситуация во Франции особенная. Поскольку Франция - президентская республика (установленная в Конституции 1958 года), глава государства также является главой исполнительной власти и, среди прочих полномочий, назначает премьер-министра. В 2022 году разница между явкой на президентских и парламентских выборах составила более 26 процентных пунктов, что является самым высоким разрывом в нынешней политической системе. Самая очевидная причина, хотя и не единственная, - перегруженный календарь. В последние годы оба выбора проводятся последовательно с интервалом всего лишь двух месяцев. Более того, в обоих случаях предусмотрены два раунда выборов, что позволяет говорить о "эффекте усталости". В целях управления, президентские выборы оказывают наибольшее влияние на определение политического курса страны, поэтому они будут иметь приоритет в анализе. В любом случае, чтобы быть более точным, я также учту участие на парламентских выборах.

в) Обязательное голосование

Я также должен напомнить, что в пяти из стран, на которые я обращаю внимание, голосование формально является обязательным, хотя на практике это оказывает незначительное влияние. Это Люксембург, Бельгия, Греция, Кипр и Болгария. Несоблюдение этой гражданской обязанности влечет за собой штрафы и в некоторых случаях небольшие тюремные сроки. Можно подумать, что это искажает данные о явке. Однако на практике регулирование имеет небольшое практическое воздействие, по крайней мере в странах Средиземноморья, не говоря уже о Болгарии, где наиболее высокий уровень абстенции. Необходимо также учитывать определенные особенности поведения избирателей в западных странах.

г) Влияние пандемии COVID-19?

С одной стороны, другой фактор, который, на первый взгляд, мог бы оказать негативное влияние на избирательную активность, - это пандемия. Однако я сравнил результаты выборов, проведенных во время здравоохранительной катастрофы, с предыдущими выборами, и мы не обнаружили общей тенденции к снижению. За исключением Румынии, где абстенция увеличилась на почти восемь процентных пунктов. Однако это следует объяснить скорее ухудшением политической системы, а не отпугивающим эффектом COVID-19.

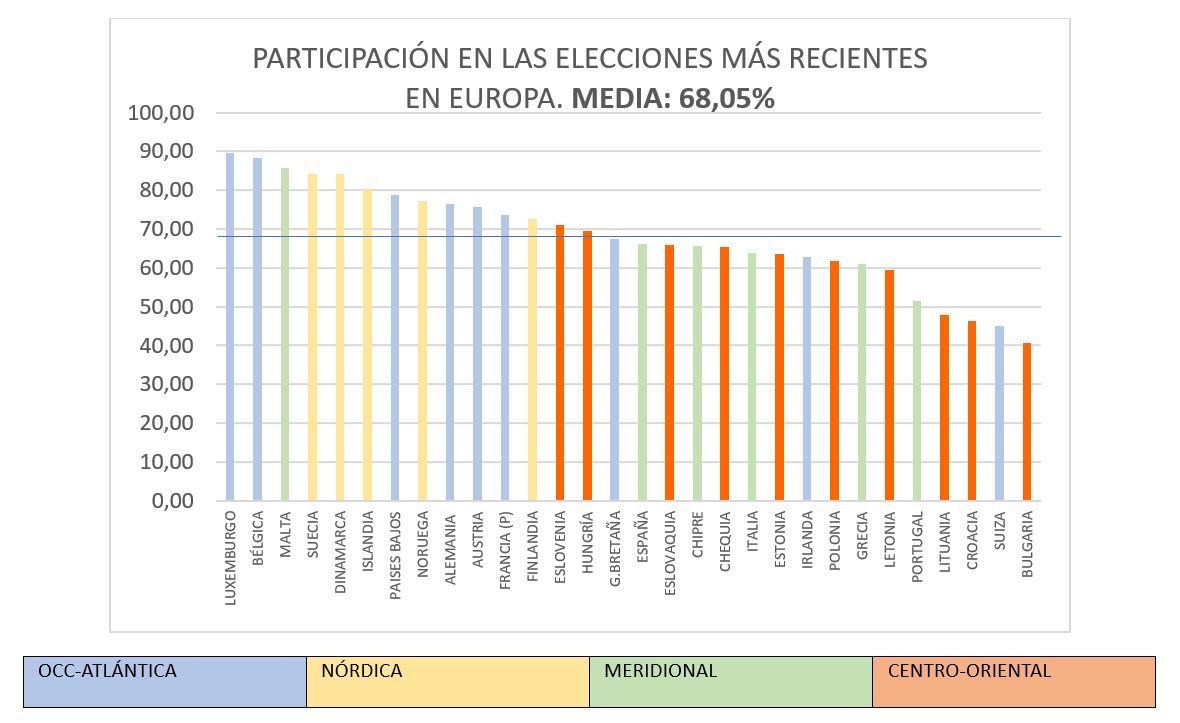

Первое, что бросается в глаза при рассмотрении данных - это значительный разрыв между странами с наивысшим и наименьшим уровнем участия. Если исключить первые две страны из-за обязательного характера голосования (Люксембург и Бельгия), разрыв между ними составляет около сорока процентных пунктов. В качестве чисто индикативного значения, я вычислил средний уровень участия наиболее недавних выборах в каждой стране из числа рассматриваемых (включая президентские выборы во Франции по вышеуказанным причинам). Это значение составило 68,05%.

Другой заметный элемент - это географическая близость стран в соответствии с уровнем явки.

Из двенадцати стран, превысивших среднию явку на последних выборах, шесть принадлежат Западно-Атлантическому региону, пять - Скандинавскому региону (то есть все они), только одна страна относится к Югу (Мальта), и две к Центрально-Восточному региону (Словения и Венгрия).

Однако, если мы поднимем планку всего лишь на один процент выше 70%, все страны, превысившие этот порог, будут расположены в Западно-Атлантическом или Скандинавском регионах. Исключением, очевидно, является Мальта - очень маленькая страна с населением менее 400 000 жителей (как любой населенный район большого европейского города) и избирательной системой, которая поддерживает двухпартийную систему. Высокая явка характерна для небольших политических единиц.

С другой стороны, 17 стран с явкой, равной или менее 71%, находятся в других двух отличающихся зонах: центрально-восточной и южной.

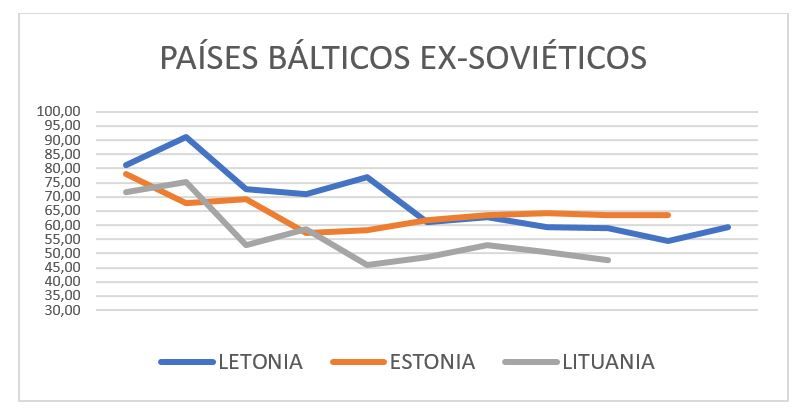

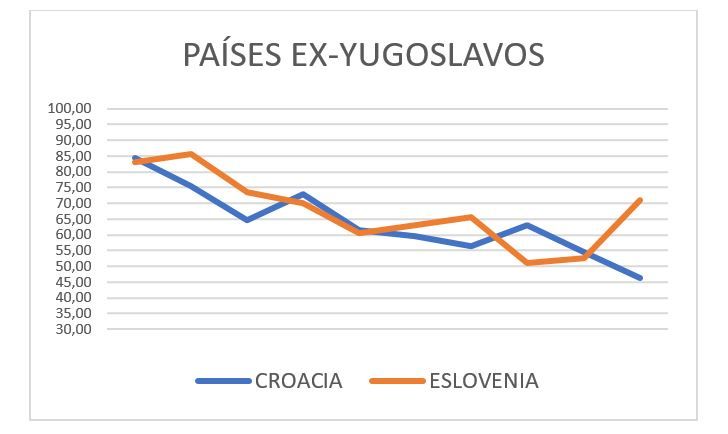

Этот географический отбор также наблюдается, если мы включим в анализ избирательную эволюцию с 1990 года.

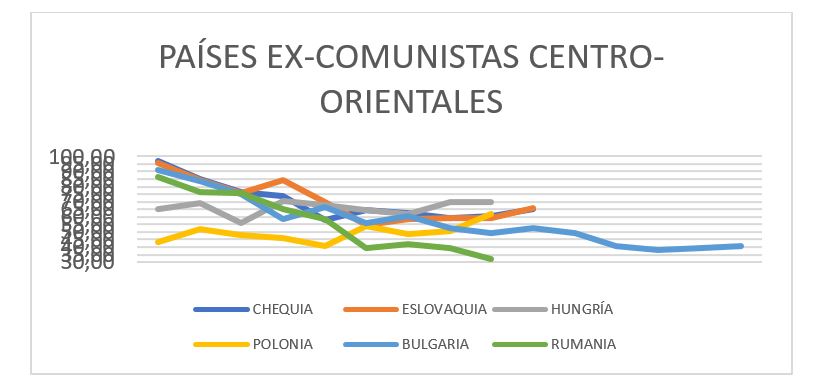

Значительное снижение явки в странах Центрально-Восточной Европы является очень актуальным. Мы разделяем этот блок стран на три графика ради ясности.

Политический энтузиазм после распада коммунистических режимов, выраженное в явках свыше 80% в первые годы демократии, угас. Среднее значение за период не достигает 63%, а наиболее последние выборы даже не достигают половины избирателей. Три десятилетия после вхождения в либеральный порядок, кажется, что его граждане не удовлетворены избирательной демократией.

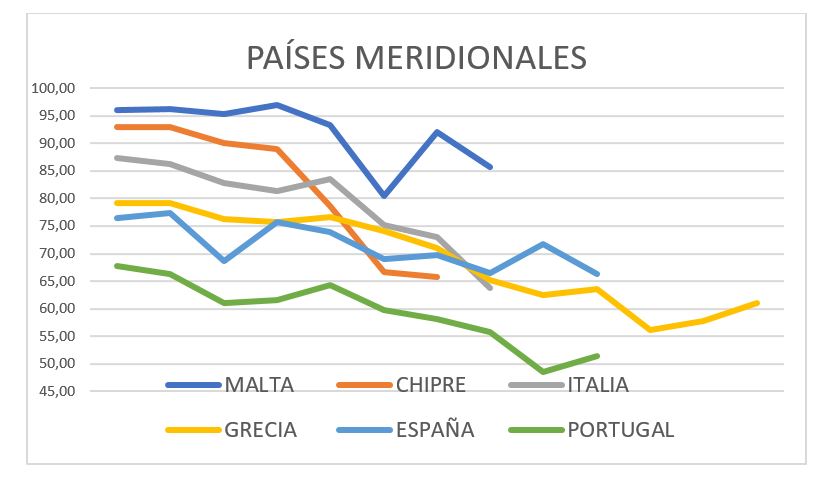

То же самое снижающееся направление наблюдается и в южных странах. За исключением упомянутого выше исключения Мальты, с начала 1990-х годов снижение было огромным: 27 пунктов в Кипре, 24 в Италии, 20 в Греции, 16 в Португалии (которая теперь находится внизу списка южноевропейцев) и 10 в Испании.

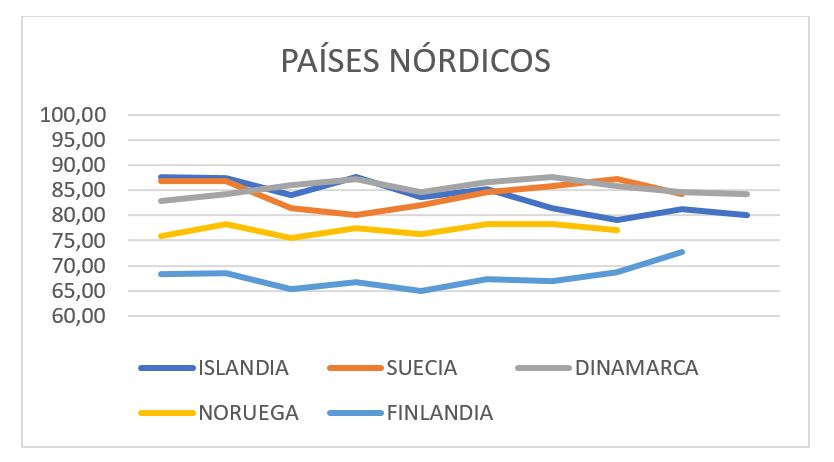

В отличие от этого, участие избирателей осталось обычно стабильным и высоким в странах Скандинавии. Оно слегка снизилось в Швеции и немного больше в Исландии, стране, которая вместе с Грецией пережила наиболее пугающий эпизод финансового кризиса прошедшего десятилетия в Европе. В то же время, в других трех странах (Дания, Финляндия и Норвегия) участие увеличилось за этот период.

В западных странах явка оставалась на уровне немного ниже среднего значения для стран Скандинавии, но в любом случае она была стабильной и высокой, превышая 75%. Франция едва не достигла этого уровня на президентских выборах и столкнулась с резким снижением на законодательных выборах. Числа были немного ниже в англо-саксонских странах, немного в Ирландии (на 2,5 пункта) и более значительно в Великобритании, где уровень снизился на 10 пунктов.

Существует множество исследований, работ, а также спекуляций и интересных манипуляций касательно причин голосования или неучастия в выборах. Я рекомендую изучить работу Института IDEA в Стокгольме, который подробно исследует поведение избирателей по всему миру (https://www.idea.int).

Институт IDEA выделяет 16 факторов, которые могут влиять на участие избирателей, объединенные в четырех блоках:

- социо-экономические (демографические факторы, стабильность населения, экономическое развитие);

- политические (неопределенность в отношении результата выборов, восприятие последствий выборов, интенсивность компаний, политическая фрагментация);

- институциональные (избирательная система, обязательное либо добровольное голосование, конкуренция выборов, легкость или сложность процедур голосования);

- личные (возраст, образование, политический интерес, гражданская осведомленность).

Для данной статьи я выбрал три показателя, которые можно относительно измерить и которые, в некоторых случаях, объединяют факторы, предложенные Институтом IDEA. Это уровень демократического здравоохранения, относительный экономический потенциал каждой страны и социальное развитие.

а) Демократическое здравоохранение

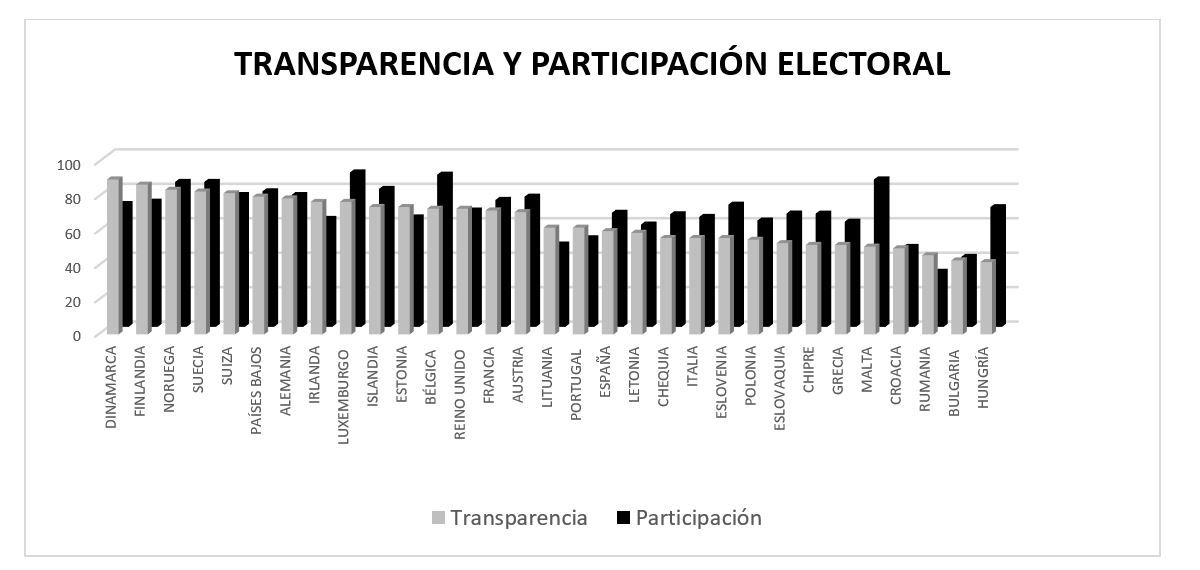

Как основу прочности формальной демократической системы сторонники либерального государства приводят в пример сильные институты, четкие правила управления, низкий уровень коррупции и уважение к правилам верховенства права. Одним из наиболее широко используемых показателей для измерения этих поведений является рейтинг Transparency International. Этот рейтинг, конечно же, представляет смешанную картину избирательной активности.

Дания и скандинавские страны лидируют, за ними следуют страны Западно-атлантического региона, включая Ирландию, где, с другой стороны, явка немного ниже, чем в других странах этой зоны.

Средиземноморские и Центрально-Восточные страны имеют более низкие показатели прозрачности, что совпадает с их более низкой явкой избирателей. Венгрия под руководством ультранационалиста Орбана является заметным исключением, его отрицательный результат по прозрачности значительно ухудшает результат участия в выборах.

Есть два отклонения от фиксированной картины социального развития: Испания и Ирландия. В обоих случаях снижение уровня прозрачности демократических институтов коррелирует с снижением явки. В Словении оба значения ниже среднего уровня зоны.

б) Экономический уровень

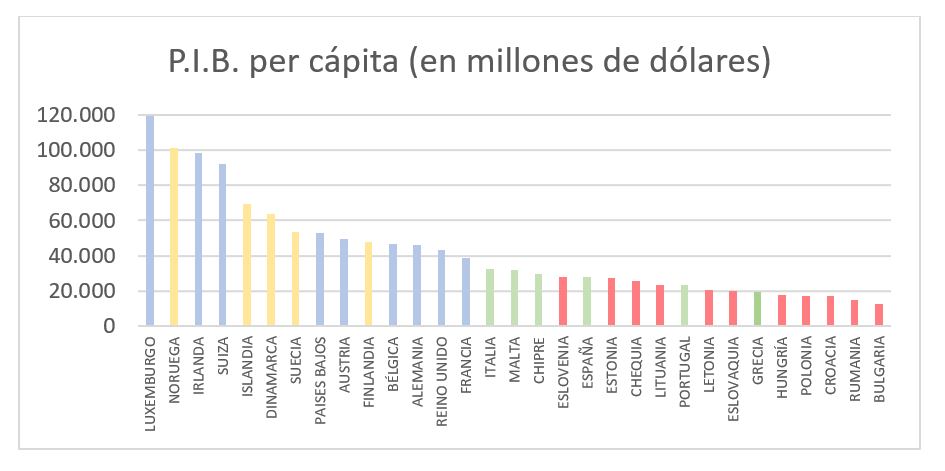

По моему мнению, факторы, которые наиболее решительно определяют уровень участия, носят экономический и социальный характер. Фактически, мы наблюдаем, что в целом подгруппы, созданные по географическим критериям, консолидируются и усиливаются под этим другим углом рассмотрения.

Страны с самым высоким уровнем HDI - это страны Западно-Атлантического и Скандинавского региона, которые имеют самые низкие показатели воздержания избирателей. Это обстоятельство, возможно, не случайно, поскольку две страны в центрально-восточном и южном регионах с наивысшим процентом гражданского участия в голосовании (Словения и Мальта) являются странами с наивысшим HDI в своих соответствующих зонах.

Здесь следует выделить два отклонения от участия в выборах. Швейцария имеет самый высокий уровень HDI в мире, несмотря на высокую избирательную воздержанность. В то время как Великобритания, превосходящая Словакию и Мальту по уровню человеческого развития, отстает от них по явке избирателей.

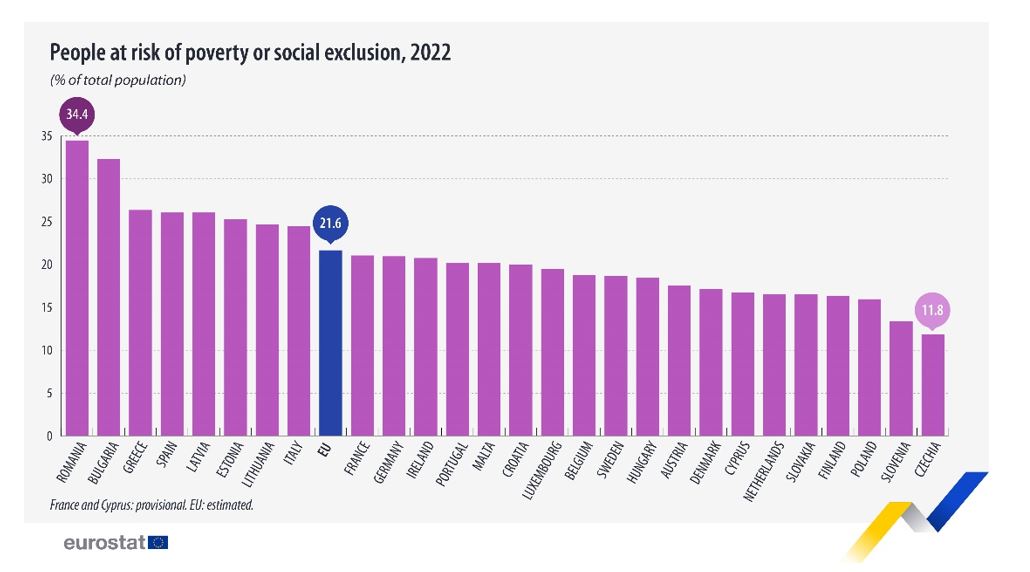

Тем не менее, другие опорные показатели изменяют немного это закрепленное представление о социальном развитии в Европе. Конкретно, я говорю о показателе бедности и риска социальной исключенности, который был недавно обновлен Европейским союзом, поскольку он включает только страны-члены.

Шкала составлена в противоположном направлении по сравнению с предыдущими графиками. Мы видим, что, в отличие от HDI, страны с худшими результатами не совпадают с теми, у которых низкий уровень участия в выборах, за исключением Румынии и Болгарии. Здесь Испания и Греция находятся в худших позициях, в то время как позиции Португалии и Кипра улучшаются. Также примечательны случаи Франции и Германии (в средне-низких позициях) или, напротив, стран Центральной Европы, которые занимают самую низкую степень риска социальной исключенности. Это, безусловно, связано с эффектом иммиграции. Иммигранты сталкиваются с самым высоким риском исключения, и это группа, которая, в большинстве своем, не имеет права голоса; следовательно, они не повышают уровень воздержания от голосования.

Считается несомненным, что низкий уровень участия или высокий уровень воздержавшихся, как правило, благоприятствует партиям правоцентристского спектра. Это соображение подтверждается в целом более критичным и не конформистским характером левого электората. Со стороны консервативного и либерального секторов с этим и другими традиционными проявлениями левых борются в рамках "культурной войны", ведущейся на политической арене.

Чтобы лучше поддержать дебат, следует рассмотреть данные о самых последних выборах в каждой стране.

В странах с выше средним уровнем явки (68,05%) на самых последних выборах, наиболее проголосованные политические опции были следующими:

- Социал-демократы: 6 (Бельгия, Мальта, Швеция, Германия, Финляндия и Дания).

- Либералы: 2 (Люксембург и президентские выборы во Франции).

- Консерваторы: 1 (Нидерланды).

- Консерваторы или идентитарные националисты: 1 (Венгрия).

По мере снижения явки, увеличивается количество центро-правых или крайне правых политических опций, которые получают наибольшее количество голосов. Фактически, ниже среднего уровня участия, только социалисты в Португалии и левые националисты (Синн Фейн) в Ирландии получили первое место. В остальных странах победили консерваторы (5), консервативные националисты или идентитарные (2) или либералы (1).

С другой стороны, если мы возьмем средний индекс за весь период изучения, то окажется, что центро-левые партии не всегда побеждали на выборах с самой высокой явкой. Напротив, центро-правые партии побеждали двенадцать раз, социал-демократы - шесть, либералы - пять, а консервативные националисты - два. Даже упраздненные сейчас коммунистические партии триумфировали в начале 1990-х годов при очень высоких показателях участия.

First published in :

Он окончил журналистику и современную историю. В течение своей профессиональной карьеры, продолжавшейся более тридцати лет в общественном радио и телевидении, он специализировался в международной информации. В настоящее время он на пенсии от RTVE и сотрудничает с Фондом Система и несколькими цифровыми изданиями, предоставляя аналитические обзоры международных событий. Он был преподавателем в магистерской программе по международным отношениям и коммуникации в Университете Комплутенсе в Мадриде (2000-2012), до её прекращения. Он также выступал лектором на нескольких летних университетах по вопросам международных дел. Его роман, связанный с войной на Балканах, называется "После конца" (2012).

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!