Energy & Economics

Eine winterliche Energiekrise in Europa ist durchaus möglich

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Energy & Economics

Image Source : Shutterstock

First Published in: Sep.01,2023

Sep.15, 2023

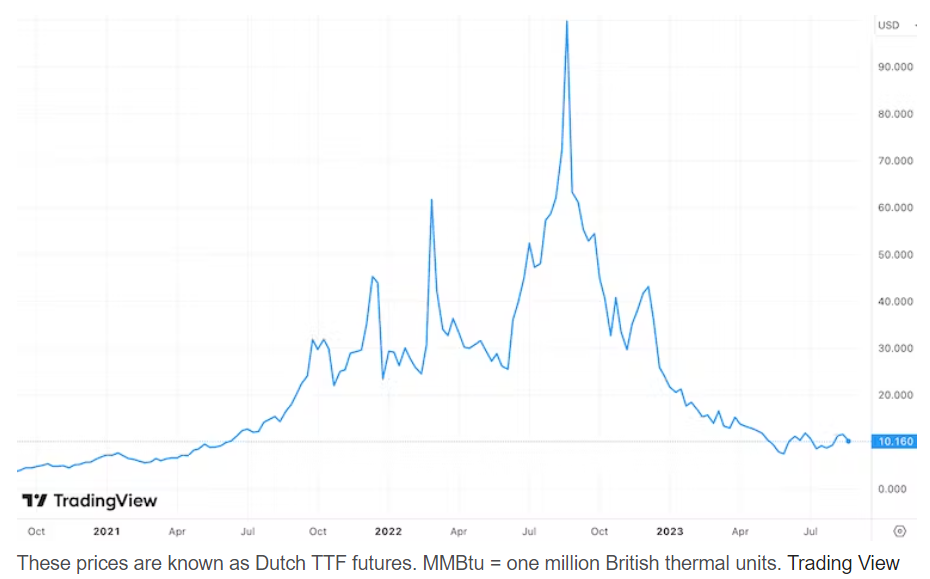

Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat Europa vor 18 Monaten einen plötzlichen Energieschock versetzt. Angesichts der Aussicht auf viel weniger russisches Gas wurde befürchtet, dass die europäische Energieinfrastruktur den Winter 2022–23 nicht überstehen würde, was zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft führen würde. Doch ein milder Winter und die schrittweise Einführung eines Plans zur Senkung des Energieverbrauchs und zum verstärkten Einkauf bei alternativen Energieversorgern führten dazu, dass die EU zwar erschüttert, aber nicht besiegt aus der Krise hervorging. Deutschland, Italien und andere Länder, die auf Gas angewiesen sind, haben sich von der russischen Abhängigkeit gelöst, ohne dass es zu größeren Stromengpässen kam. Seitdem gibt es weitere gute Nachrichten. Die Energiepreise sind im Jahr 2023 stetig gesunken, während die Gasspeicher in Europa drei Monate vor dem Ziel im November eine Kapazität von 90 % erreicht haben und im September sogar 100 % erreichen könnten.

Europäische Gaspreise 2020–23 (US$/MMBtu)

Nach Ansicht von Politikern wie dem deutschen Energieminister Robert Habeck ist das Schlimmste in der Energiekrise überstanden. Doch wie wir sehen werden, ist es noch ein wenig zu früh, um so zuversichtlich zu sein.

Der Anteil der EU-Pipelinegaseinfuhren aus Russland sank zwischen Anfang 2022 und Anfang 2023 von 39 % auf nur noch 17 %. Um diese Verschiebung zu bewältigen, ist die EU in viel stärkerem Maße als bisher auf die Lieferung von verflüssigtem Erdgas (LNG) angewiesen. Der Gesamtanteil von LNG an den EU-Gasimporten stieg von 19 % im Jahr 2021 auf rund 39 % im Jahr 2022, und das inmitten einer raschen Modernisierung der Infrastruktur, mit der die LNG-Kapazität zwischen 2021 und 2024 um ein Drittel erhöht werden soll. (Tatsächlich stammen 13 % der LNG-Importe in die EU immer noch aus Russland, dessen Lieferungen seit der Invasion ebenfalls erheblich zugenommen haben). Durch den Anstieg des LNG-Bedarfs sind die europäischen Länder anfällig für die Volatilität dieses Marktes, zumal 70 % dieser Importe kurzfristig gekauft werden und nicht über die in Asien vorherrschenden langfristigen, ölindexierten Verträge. So haben wir in den letzten Wochen erlebt, dass der europäische Referenzgaspreis aufgrund von Bedenken wegen Streiks in australischen LNG-Anlagen nach oben getrieben wurde. Dies zeigt, dass die Versorgung nach wie vor knapp ist und dass es auf unserem hochgradig vernetzten Weltmarkt viele potenzielle Störungen gibt. Um die Nachfrage nach LNG zu synchronisieren, hat die Europäische Kommission Initiativen wie die EU-Energieplattform ins Leben gerufen, eine IT-Plattform, die es den Versorgungsunternehmen in den Mitgliedstaaten erleichtert, den Kraftstoff gemeinsam zu kaufen. Es ist jedoch ungewiss, in welchem Umfang Lieferungen über dieses Instrument abgewickelt werden können, da es noch nicht erprobt ist. Außerdem befürchtet die Branche, dass diese Art der staatlichen Intervention nach hinten losgehen und das Funktionieren des Marktes untergraben könnte. Was das Pipeline-Gas betrifft, so hat Norwegen Russland überholt und ist nun Europas führender Lieferant, der Anfang 2023 46 % des Bedarfs decken wird (gegenüber 38 % im Jahr zuvor). Diese zusätzliche Belastung hat die norwegische Gasinfrastruktur strapaziert. Im Mai und Juni führten verzögerte Wartungsarbeiten zu schleppenden Durchflüssen, die die Preise in die Höhe trieben, was wiederum zeigt, wie angespannt der europäische Markt derzeit ist. Längere Wartungsarbeiten in Norwegen, die in Zukunft zu weiteren Behinderungen führen könnten, sind durchaus möglich. Unterdessen wird die EU in diesem Jahr voraussichtlich immer noch rund 22 Mrd. Kubikmeter (Mrd. m3) aus Russland beziehen müssen. Das entspricht etwa 11 % des gesamten Pipeline-Gases, das die EU im Jahr 2022 verbraucht. Ein großer Teil davon kommt durch die Ukraine, und da das derzeitige Transitabkommen zwischen Russland und der Ukraine nach seinem Auslaufen im Jahr 2024 wahrscheinlich nicht erneuert wird, ist diese Versorgungsroute in Gefahr. Im Rahmen der Abkehr von Russland ist es der EU nach Angaben der Internationalen Energieagentur gelungen, den Gasverbrauch bis 2022 um 13 % zu senken (gegenüber einem Ziel von 15 %). In den kommenden Monaten werden die kriegsmüden EU-Staaten an dieser Front möglicherweise nicht so gut abschneiden. Es hilft weder, dass die Preise gesunken sind, noch dass einige Staaten im letzten Winter nicht ihren Beitrag geleistet haben. Nur 14 von 27 EU-Mitgliedern haben verpflichtende Maßnahmen zur Energieeinsparung eingeführt, während östliche Staaten wie Polen, Rumänien und Bulgarien kaum etwas zur Senkung des Verbrauchs getan haben. Sollte es in diesem Winter zu einer physischen Gasknappheit in Kontinentaleuropa kommen, könnte dies die Forderungen nach Solidarität untergraben.

Die harte Realität ist, dass Europa noch mindestens zwei oder drei Winter lang auf mildes Wetter in der nördlichen Hemisphäre ohne größere Unterbrechungen der weltweiten LNG-Versorgung hoffen muss, wenn es erhebliche Gaspreisspitzen vermeiden will. Schon jetzt liegen die europäischen Gaspreise rund 50 % über ihrem langfristigen Durchschnitt vor der Invasion, was sowohl für die Haushalte als auch für die Unternehmen von Nachteil ist. Dies ist besonders wichtig für Deutschland, das industrielle Kraftzentrum der EU, mit seiner energieintensiven Automobil- und Chemieindustrie. Es wächst die Sorge, dass anhaltend hohe Energiepreise die Entindustrialisierung fördern könnten, da energieintensive Industrien in andere Länder abwandern. Die gute Nachricht ist, dass der Druck auf den Gasmarkt zumindest ab Mitte der 2020er Jahre nachlassen dürfte. In den USA und Katar werden erhebliche neue LNG-Lieferungen in Betrieb gehen, und der Markt wird sich wieder ausbalancieren. Auch die europäische Gasnachfrage dürfte deutlich sinken – dem Energiereduktionsplan zufolge um 40 % bis 2030. Es wird sogar von einer Angebotsschwemme bis zum Ende des Jahrzehnts gesprochen, wenn die erneuerbaren Energien in Europa schneller ausgebaut werden und eine neue Generation von Kernkraftwerken in Betrieb genommen wird. Dies würde die Notwendigkeit von Gasimporten in Europa deutlich verringern, aber nur, wenn sich der Block effektiv koordiniert. Wir haben in den Monaten nach der Invasion gesehen, was erreicht werden kann, als Frankreich Deutschland mit Gas belieferte, um seine Abhängigkeit von Russland zu verringern, und Deutschland später mehr Strom in französische Städte lieferte, um die durch die Wartung der Kernreaktoren verursachten Stromausfälle auszugleichen. Die Herausforderung besteht darin, bei der Dekarbonisierung den gleichen Ansatz zu verfolgen. Während Frankreich versucht, sowohl im eigenen Land als auch in anderen europäischen Ländern Unterstützung für die Modernisierung der Kernenergie zu gewinnen, stößt es auf den Widerstand der von Deutschland angeführten Gruppe "Freunde der Erneuerbaren", die sich ausschließlich für den Ausbau der erneuerbaren Energien einsetzt. Spaltungen wie diese könnten sich als ernsthaftes Hindernis für eine schnellere Energiewende weg von fossilen Brennstoffen erweisen. Auch wenn es Europa gelungen ist, sich vom russischen Pipeline-Gas abzukoppeln, wird es der Volatilität der globalen Gasmärkte ausgesetzt bleiben, es sei denn, es reduziert seinen Gasbedarf in den kommenden Jahren erheblich.

First published in :

Michael Bradshaw ist Professor für globale Energie in der Strategy and International Business Group an der Warwick Business School. Er ist außerdem Co-Direktor des UK Energy Research Centre (UKERC), wo er das Thema "UK Energy in a Global Context" leitet. Er ist Autor von Global Energy Dilemmas (2014), in dem die Beziehung zwischen Energiesicherheit, Globalisierung und Klimawandel untersucht wurde. Er ist Mitherausgeber von Global Energy: Issues, Potentials and Policy Implications (2015) und Mitautor von Natural Gas (2020), das die geopolitische Ökonomie der globalen Gasindustrie untersucht.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!