Energy & Economics

Die Arktis ist heiß: Auseinandersetzung mit den sozialen und ökologischen Auswirkungen

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Energy & Economics

Image Source : Shutterstock

First Published in: Sep.07,2023

Oct.13, 2023

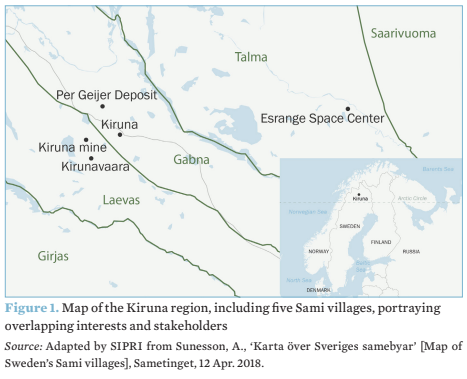

Die Arktis ist heiß. Russlands groß angelegter Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 hat zur Aussetzung der Zusammenarbeit mit Russland im Arktischen Rat geführt; die finnische und künftige schwedische Mitgliedschaft in der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) bedeutet, dass sieben der acht Mitglieder des Arktischen Rates auch NATO-Mitgliedstaaten sein werden; und eine Vertiefung der chinesisch-russischen Beziehungen über die Arktis hat die Sicherheitsspannungen in der Region erhöht. Gleichzeitig erwärmt sich die Arktis viermal schneller als der globale Durchschnitt und wird nach allen Klimaszenarien mindestens einmal vor 2050 an ihrem Sommerminimum eisfrei sein. Mit dem Abschmelzen des Eises werden neue Ressourcen und Fischbestände, kürzere Schifffahrtsrouten und unerschlossene Gebiete verfügbar. Darüber hinaus befinden sich in der Arktis 13–30 Prozent der weltweit unerschlossenen Öl- und Gasvorkommen. Außerdem gibt es in der Arktis große Vorkommen an Nickel, Zink und Seltenen Erden, die für erneuerbare Energien und den grünen Wandel von zentraler Bedeutung sind. Diese Veränderungen in der Arktis haben Auswirkungen auf die Entwicklungsziele von Akteuren wie der Europäischen Union (EU). Die jüngsten Veränderungen in Kiruna, einer schwedischen Bergbaustadt etwa 200 Kilometer nördlich des Polarkreises, sind ein Beleg für diese Ziele. Als Schweden im Januar 2023 die rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernahm, fand dort die erste schwedische Tagung statt. Bei dieser Gelegenheit wurden zwei wichtige Ankündigungen in Bezug auf Kiruna gemacht: die Bestätigung des größten Vorkommens an Seltenen Erden in Europa, nämlich des Vorkommens Per Geijer, und die Einweihung des Weltraumbahnhofs Esrange, der 2024 mit dem Start von Kleinsatelliten beginnen wird. Diese Entwicklungen sind für die EU und Schweden wichtig, könnten aber, wenn sie nicht richtig geplant werden, zu lokalen sozialen und ökologischen Konflikten führen und langfristige Folgen haben. Der Fall der Arktis macht deutlich, wie wichtig es ist, die mit wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Ambitionen einhergehenden Kompromisse auszugleichen. Dieser SIPRI Policy Brief untersucht zunächst das wachsende Interesse der EU an der Arktis und ihre Bemühungen, negative Spillover-Effekte zu reduzieren. Anschließend wird am Beispiel Kirunas aufgezeigt, wo Interessen im Zusammenhang mit Bergbau und weltraumbezogenen Aktivitäten zu lokalen Kontroversen führen können. Das Kurzdossier schließt mit Ansatzpunkten, wie in Zukunft für beide Seiten vorteilhaftere Ergebnisse erzielt werden können.

Die Arktis gewinnt für die EU zunehmend an strategischer Bedeutung, auch im Hinblick auf ihre Möglichkeiten in den Bereichen Klima, Energie und Raumfahrt. Die Arktispolitik der EU aus dem Jahr 2021 fördert die Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung in der Region, unter anderem durch grüne und blaue Energieprojekte und die Versorgung mit kritischen Rohstoffen, die für die Umsetzung des European Green Deal (EGD), eines Pakets politischer Initiativen mit dem Ziel, bis 2050 netto null Treibhausgasemissionen zu erreichen, entscheidend sind. Der EU-Vorschlag für ein Gesetz über kritische Rohstoffe aus dem Jahr 2023 unterstreicht die Notwendigkeit einer Selbstversorgung der EU, verstärkter Kapazitäten für die Gewinnung und Raffination von Rohstoffen und diversifizierter Lieferketten. Europa ist derzeit fast vollständig von Einfuhren kritischer Rohstoffe abhängig, die zu 70 Prozent aus Russland und China stammen. Es hat sich jedoch vorgenommen, diese Abhängigkeit zu verringern, insbesondere angesichts der Engpässe nach der Covid-19-Pandemie und der Energiekrise nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022. Die Arktis ist auch für den Ausbau der EU-Raumfahrtkapazitäten wichtig. Die Raumfahrtstrategie der EU für Sicherheit und Verteidigung aus dem Jahr 2023 unterstreicht die Bedeutung ihrer Weltraumressourcen und die Notwendigkeit, sie zu verteidigen, insbesondere angesichts der zunehmenden Militarisierung des Weltraums und der verstärkten Nutzung von Weltraumressourcen mit doppeltem Verwendungszweck durch Russland, China, die Vereinigten Staaten und Indien. Weltraumtechnologien können auch die Erdbeobachtung fördern, um den Klimawandel und die wissenschaftliche Überwachung zu unterstützen. Polarumlaufende Satelliten, die von der Arktis aus gestartet werden, sind beispielsweise für die Erdbeobachtung besonders gut geeignet. Da sich die Erde dreht, während ein Satellit sie umkreist, überfliegt ein Satellit in einer polaren Umlaufbahn beide Pole und fliegt direkt über jeden Punkt der Erde.

Obwohl die Arktis Rohstoffe liefern und die Raumfahrtkapazitäten erweitern kann, können die daraus resultierenden sozialen und ökologischen Auswirkungen ebenfalls erheblich sein. Darüber hinaus werden die wirtschaftlichen Vorteile nicht immer gerecht verteilt und die neu geschaffenen Arbeitsplätze sind nicht immer mit den lokalen Kompetenzen vereinbar. Der Abbau von Ressourcen kann auch zu konkurrierenden Land- und Ressourcenansprüchen mit indigenen Gemeinschaften führen. Eine Untersuchung von 53 sozio-ökologischen Konflikten im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Gewinnung natürlicher Ressourcen in der Arktis ergab, dass indigene Völker in 64 Prozent dieser Konflikte involviert waren. Für die Sami, die einzige indigene Gruppe in der EU, kommen diese Herausforderungen noch zu denen hinzu, mit denen sie bereits durch den Klimawandel konfrontiert sind, der die Verfügbarkeit von Flechten, die als Winterfutter für ihre Rentiere dienen, und von Weideland im Allgemeinen verringert. In Schweden stehen die Konflikte mit den Sami häufig im Zusammenhang mit Bergbau- und erneuerbaren Energieprojekten. Neun der 12 Metallminen in Schweden befinden sich auf samischem Land. Schweden ist bei der Stromerzeugung zu etwa 45 % von der Wasserkraft abhängig, und 80 % davon werden ebenfalls auf diesem Gebiet erzeugt. Die Windenergieerzeugung durch Projekte wie den Windpark Markbygden, den größten weltweit, der 2025 fertiggestellt sein soll, hat auch den Zugang zu den Rentierzuchtrouten eingeschränkt. Schweden hat die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker (UNDRIP) unterzeichnet, aber das Übereinkommen 169 der Internationalen Arbeitsorganisation über indigene und in Stämmen lebende Völker, das das Recht auf Selbstbestimmung und Kontrolle über Land und Ressourcen festschreibt, nicht ratifiziert. Die EU hat erkannt, dass diese lokalen Auswirkungen angegangen werden müssen. Ihr "Fit for 55"-Paket, das die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent reduziert und die Umsetzung der EGD unterstützt, legt den Schwerpunkt auf eine sozial gerechte und faire Energiewende und den Schutz der Arktis vor Verschmutzung. Die gemeinsame Mitteilung der EU zur Arktis aus dem Jahr 2021 bekräftigt die Verantwortung der EU für den Schutz und die Minimierung ihres ökologischen Fußabdrucks in der Arktis. Die Erklärung von Kiruna aus dem Jahr 2023 verweist auf die Anfälligkeit abgelegener Gebiete wie der Arktis für die Energiewende und die Bedeutung einer nachhaltigen ortsbezogenen Entwicklung. Im Juni 2023 erkannte die EU an, dass externe Interessen in der Arktis "mit vielfältigen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Folgen zunehmen".

Die EU setzt sich auch für die Rechte indigener Völker ein. Die EU unterstützte 2007 die Verabschiedung der UNDRIP, die auch das Recht auf freie, vorherige und informierte Zustimmung gewährt und es den indigenen Völkern ermöglicht, ihre Zustimmung zu Projekten zu geben oder zu verweigern. Artikel 3 des EU-Vertrags schützt das europäische Kulturerbe, zu dem auch die samische Rentierzucht gehört. Die EU verfügt jedoch nicht über eine interne Politik für indigene Völker, die dazu beitragen könnte, dass die negativen Auswirkungen von Konflikten im Zusammenhang mit Projekten zur Unterstützung der EGD in Europa innerhalb des EU-Rahmens behandelt werden und diese Rechte gewahrt bleiben.

Bergbauprojekte und Konsultationen von Interessengruppen

Der Bergbau in Kiruna zeigt, wie wichtig eine frühzeitige Konsultation der Interessengruppen ist. Strenge Umwelt- und Sozialstandards sowie fachliche und finanzielle Anforderungen bedeuten, dass es 15 Jahre dauern könnte, bis die Lagerstätte Per Geijer mit Seltenen Erden abgebaut werden kann. Das staatliche schwedische Bergbauunternehmen, das die Lagerstätte entdeckt hat, Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), hat deren Bedeutung für das EGD und das vorgeschlagene Gesetz über kritische Rohstoffe hervorgehoben. Bei unzureichender Planung könnte der Abbau der Lagerstätte jedoch negative lokale Auswirkungen haben und später zu Projektverzögerungen und Anfechtungen führen. Kiruna hat eine Geschichte des samischen Widerstands gegen den Bergbau. Das Bergwerk in Kiruna liegt in einem staatlich anerkannten samischen Rentierzuchtgebiet und innerhalb des Natura-2000-Schutzgebietsnetzes der EU. Sie hat die Rentierrouten der Sami und den Zugang zu Seen, die früher zum Fischen genutzt wurden, abgeschnitten. Um dem erhöhten Risiko von Bodensenkungen entgegenzuwirken und zusätzliche Schichten für den Eisenerzabbau durch LKAB unterzubringen, wurde 2004 beschlossen, Kiruna 3 km nach Osten zu verlagern. Diese Verlagerung wird voraussichtlich im Jahr 2035 abgeschlossen sein. Die Sami behaupten, dass sie nicht ordnungsgemäß konsultiert wurden, bevor die Projekte für die Umsiedlung angenommen wurden, und dass ihnen eine Entschädigung für die Zeit verweigert wurde, die sie für diese Konsultationen aufgewendet haben. Die schwedische Regierung hat geantwortet, dass die Sami-Dörfer Gabna und Laevas an Untersuchungen darüber teilgenommen haben, wie sich die Umsiedlung auf die Rentierrouten auswirken würde, und dass sie damit ihre Verpflichtungen gemäß UNDRIP erfüllt hat. Der Abbau der Lagerstätte Per Geijer stößt ebenfalls auf Widerstand. In einer Erklärung des Saami-Rates aus dem Jahr 2023 wird die Entscheidung, die Lagerstätte abzubauen, wegen der zu erwartenden Auswirkungen auf die Rentierzucht in Gabna und Laevas kritisiert und argumentiert, dass: 'Das Land der Saami ist unverhältnismäßig stark betroffen … [und] benutzt, um die nicht-nachhaltigen Konsumgewohnheiten der westlichen Welt zu rechtfertigen und zu beschönigen". Sie wirft LKAB vor, das Dorf Gabna nicht im Voraus über die öffentliche Bekanntmachung informiert zu haben. LKAB hat diese Behauptung entkräftet und erklärt, es habe bereits das Vorkommen von Seltenen Erden in Kiruna bekannt gegeben und stehe im Dialog mit den samischen Dörfern, um die Auswirkungen auf die örtlichen Ländereien und die Rentierzucht zu vermeiden oder auszugleichen. Im Gegenzug hofft LKAB, seinen Antrag auf eine Umweltgenehmigung voranzutreiben und die Lagerstätte schließlich abbauen zu können.

Die Raumfahrtambitionen in Kiruna zeigen, wie wichtig es ist, mit Vorsicht und mehr Informationen vorzugehen. Das Esrange Space Center will Anfang 2024 von seinem neuen Weltraumbahnhof aus seine ersten Satelliten starten. Esrange hat bisher nur Raketen und Ballons gestartet, wird aber nun in der Lage sein, die Erdbeobachtung zu unterstützen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu messen und abzumildern, die maritimen Aktivitäten und Such- und Rettungseinsätze zu verbessern und die Verfolgung von militärischen Truppen zu erleichtern. Die Geschichte des Projekts zeigt jedoch auch, wie wichtig es ist, die Perspektiven und Wertesysteme der Beteiligten zu verstehen. Esrange wurde 1966 in Kiruna errichtet, weil es sich für Raketentests und -starts eignete, leicht zu erreichen war, in der Nähe des geophysikalischen Observatoriums von Kiruna lag und über ein weitläufiges, weitgehend unbesiedeltes Gebiet verfügte. Für die Bevölkerung von Kiruna bot Esrange die Möglichkeit, eine lokale Infrastruktur aufzubauen und alternative Beschäftigungsmöglichkeiten zum Bergbau und zur Forstwirtschaft zu finden. Eine wissenschaftlich-technische Arbeitsgruppe wurde von der Europäischen Vorbereitungskommission für die Weltraumforschung mit der Genehmigung des Standorts und des Baus beauftragt. Sie kam zu dem Ergebnis, dass Esrange zwar die saisonalen Rentierzuchtrouten der Sami beeinträchtigen würde, dies aber nur vier Monate im Jahr der Fall wäre. Es wurden keine Sicherheitsprobleme festgestellt. Die Arbeitsgruppe unterschätzte jedoch die Bedeutung der saisonalen Landnutzung für Rentierzüchter. Zum Schutz der Rentiere und Hirten wurden Sicherheitszonen, Unterstände und Warnzonen eingerichtet und Entschädigungen für die Unterbrechungen gezahlt, aber neue Verwaltungszonen teilten das Land und die Hirten verloren ihren traditionellen, ganzjährigen Zugang. Was in Esrange geschah, spiegelt einen ähnlichen Trend bei der Erweiterung des Weltraums in abgelegenen Regionen wider, die weit von städtischen Zentren entfernt sind, aber von Menschen bewohnt werden, deren Erbe und Lebensunterhalt mit dem Land verbunden sind. Auf Hawaii stieß der Plan der Kanadischen Astronomischen Gesellschaft, auf dem Gipfel des Mauna Kea ein Dreißig-Meter-Teleskop (TMT) zu errichten, auf den Widerstand des einheimischen Volkes der Kanaka Maoli, die den Berg als heilig und den Göttern gehörend betrachten. Im Jahr 2014 warfen die Befürworter des TMT den Demonstranten vor, gegen die Wissenschaft zu sein. Die indigenen Gemeinschaften entgegneten, dass sie nicht gegen die Wissenschaft als solche seien, sondern vielmehr das kulturelle Erbe des Berges und ihres Landes schützen wollten, das mit konventioneller Wissenschaft allein nicht zu verstehen sei. Im Jahr 2022 wurde ein 11-köpfiger, vom Staat ernannter Ausschuss eingesetzt, dem Vertreter von astronomischen Observatorien und hawaiianischen Ureinwohnergemeinschaften angehören, um die Übernahme der Verwaltung des Berges im Jahr 2028 vorzubereiten. Die sozialen und ökologischen Auswirkungen der arktischen Raumfahrtinfrastrukturen sind noch weitgehend unerforscht. Einige Experten befürchten, dass der Ausbau von Startplätzen oder Raumfahrtzentren Lebensräume schädigen und Auswirkungen auf die Tierwelt durch Lärm und Licht haben könnte, während fehlgeschlagene Starts giftige Materialien und Trümmer verbreiten und Waldbrände verursachen könnten. Kleinere Satelliten und wiederverwendbare Trägersysteme sind zwar zuverlässiger und leichter zugänglich, bergen aber ein größeres Risiko von Fehlschlägen und der Verbreitung von Trümmern und Treibstoff. Im Jahr 2018 lösten europäische Satelliten zur Umweltüberwachung, die von Raketen in Russland gestartet wurden, bei den Inuit in Kanada die Sorge aus, dass die dabei entstehenden Trümmer giftigen Treibstoff verbreiten und die Tierwelt beeinträchtigen könnten, wenn die Trägerraketen in arktische Gewässer zurückfallen, zumal es keine vorherigen Studien zu diesen Auswirkungen gibt. In Kiruna gelang es dem Vorsitzenden des samischen Dorfes Talma, der auch Rentierzüchter ist, einen Teil der Ausbaupläne für Esrange im Jahr 2019 wegen der zu erwartenden Auswirkungen auf seine Rentiere und Hütungsrouten zu blockieren; nun hat er die prognostizierte Lärmbelästigung im Visier.

Der Fall Kiruna zeigt, wie wichtig menschenzentrierte Ansätze sind, die auf verschiedene Wissensquellen zurückgreifen. Der Bergbau in Kiruna unterstreicht die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass die von den Projektergebnissen betroffenen Interessengruppen mit Respekt behandelt und während des gesamten Prozesses einbezogen werden. Dies kann dazu beitragen, den wirtschaftlichen Nutzen gerechter zu verteilen und die Missdeutung von Bedenken zu vermeiden. Es kann auch den Austausch zwischen Bergbauindustrie, Umweltschützern und Gemeinden erleichtern und zu schnelleren, umfassenderen und faireren Genehmigungsverfahren für Projekte führen. Die Raumfahrtbestrebungen in Kiruna unterstreichen die Bedeutung von Vorsorgekonzepten, die sich auf verschiedene Wissens- und Wertformen stützen. Auf den Menschen ausgerichtete Ansätze können dazu beitragen, Entwicklungs- und Wirtschaftsziele mit menschlicher Sicherheit zu verknüpfen. Die Sámi-Arktis-Strategie 2019 des Saami-Rates ermutigt zu einer wirtschaftlichen Entwicklung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, die Umwelt respektiert, die gemeinsam entwickelt und produziert wird, die westliches und indigenes Wissen nutzt und die auf Rechten basiert. Die Strategie betont die Bedeutung der menschlichen Sicherheit, die für die Samen Selbstbestimmung, Teilhabe an Entscheidungsprozessen, Kontrolle über ihr Land und ihre Ressourcen sowie die Erhaltung ihrer Sprache und Kultur beinhaltet. Darüber hinaus können menschenzentrierte Ansätze die Koproduktion von Wissen fördern, um vorsorgliche Entscheidungen zu treffen. Indigene Völker verfügen über ein bewährtes Wissen über ihre arktische Umwelt und ein nachhaltiges Leben, und ihr Beitrag kann dazu beitragen, nicht nachhaltige und konfliktträchtige Projekte zu verhindern. Ihr ökologisches Wissen kann westliche Methoden des Umweltschutzes ergänzen, indem es Ansätze einführt, die über reine Wissenschaft und Rationalität hinausgehen. Der Bericht des EU-Arktis-Stakeholder-Forums von 2017 erkennt die Bedeutung einer Entwicklung an, die sich auf lokales arktisches und indigenes Wissen als wissenschaftliche Grundlage stützt. Der Saami-Rat versucht ebenfalls, diese Wissenslücke zu schließen, und erhielt 2019 Mittel aus dem Interreg Nord-Programm der EU, um dieses Ziel zu erreichen. Im Jahr 2022 organisierte er die erste EU-Sámi-Woche mit dem thematischen Schwerpunkt "Kunst und Land" und Workshops, um durch Tanz, Kunst, Musik und Essen ein größeres Bewusstsein für die samische Kultur und Klimagerechtigkeit zu schaffen. Diese Initiativen können dazu beitragen, Interessengruppen zusammenzubringen und menschenzentrierte Ansätze für wirtschaftliche und entwicklungspolitische Ambitionen in der Arktis zu unterstützen.

First published in :

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!