Energy & Economics

Новая геополитика глобальных финансов

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Energy & Economics

Image Source : Shutterstock

First Published in: Nov.30,2022

Apr.10, 2023

Глобальный баланс платежей сходится только, если геополитические конкуренты G-7 также являются его кредиторами.

Впервые я начал вести блог, посвященный платежному балансу, еще в 2004 году.

Изначально я большую часть времени проводил, документируя стремительный рост прибыли Китая, неумолимый рост профицита экспортеров нефти и огромный рост глобальных валютных резервов, и показывая, что, несмотря на все разговоры (в то время) о гибкости валютного курса, большинство развивающихся рынков активно вмешивались в рынок иностранной валюты.

Я также пытался, но с ограниченным успехом, выявить уязвимости, связанные с этой глобальной системой. "Баланс финансового ужаса" в конечном итоге сохранялся. Китай никогда не переставал финансировать Соединенные Штаты. Однако к лету 2007 года в финансовых системах развитых стран возникло явное напряжение.

Оглядываясь назад, можно сказать, что мир, в котором спрос на безопасные резервные активы намного превышал эмиссию чистых казначейских облигаций, создал огромные проблемы для финансового посредничества. «Синтетические» безопасные выпуски оказались плохой заменой старому доброму полному доверию и кредитным требованиям к Казначейству США. В то время это не было общепринятым мнением, но мир крупных «восходящих» потоков капитала, вероятно, продлился бы немного дольше, если бы у Соединенных Штатов был больший фискальный дефицит. Это сделало бы экономику США и мировую экономику менее зависимой от европейских банков в качестве посредника между мировыми источниками избыточных сбережений и потребностью американских домохозяйств в займах.

Возобновление этого блога дает естественную возможность немного поразмыслить.

Но оглянуться назад имеет смысл по второй причине: в этом году вернулись большие платежные дисбалансы эпохи глобального финансового кризиса. А это вызывает вопрос о том, какие новые риски - как политические, так и экономические - начинают накапливаться внутри глобальной финансовой системы.

Дефицит счета текущих операций США в настоящее время составляет около 4 процентов ВВП США, и более вероятно, что в ближайшие пару лет он вырастет до 5 процентов ВВП, чем в соответствии с прогнозом МВФ о планомерном возвращении к 3 процентам ВВП.

Сильный доллар влияет на торговлю с запозданием, и это поддерживает дефицит товаров и услуг, даже когда спрос на американские товары нормализуется. И беспощадная динамика доходов США неизбежна. Рост средней процентной ставки на 2 процента, которую Соединенные Штаты платят по своему внешнему долгу, приведет к ухудшению баланса чистых процентов на 1 процент от ВВП для страны, которая заняла (после вычета активов с фиксированным доходом) около 50 процентов своего ВВП у мира."

Но не менее важно отметить, что Соединенные Штаты — не единственная страна G-7 со значительным дефицитом счета по текущим операциям. Соединенное Королевство (Великобритания), конечно, по-прежнему испытывает довольно значительный дефицит. Что еще более важно, резкий рост цен на энергоносители наряду с растущим экспортом Китая в Европу подтолкнул зону евро к дефициту платежного баланса. Профицит Японии, который в настоящее время происходит от ее зарубежных инвестиционных доходов, также исчез.

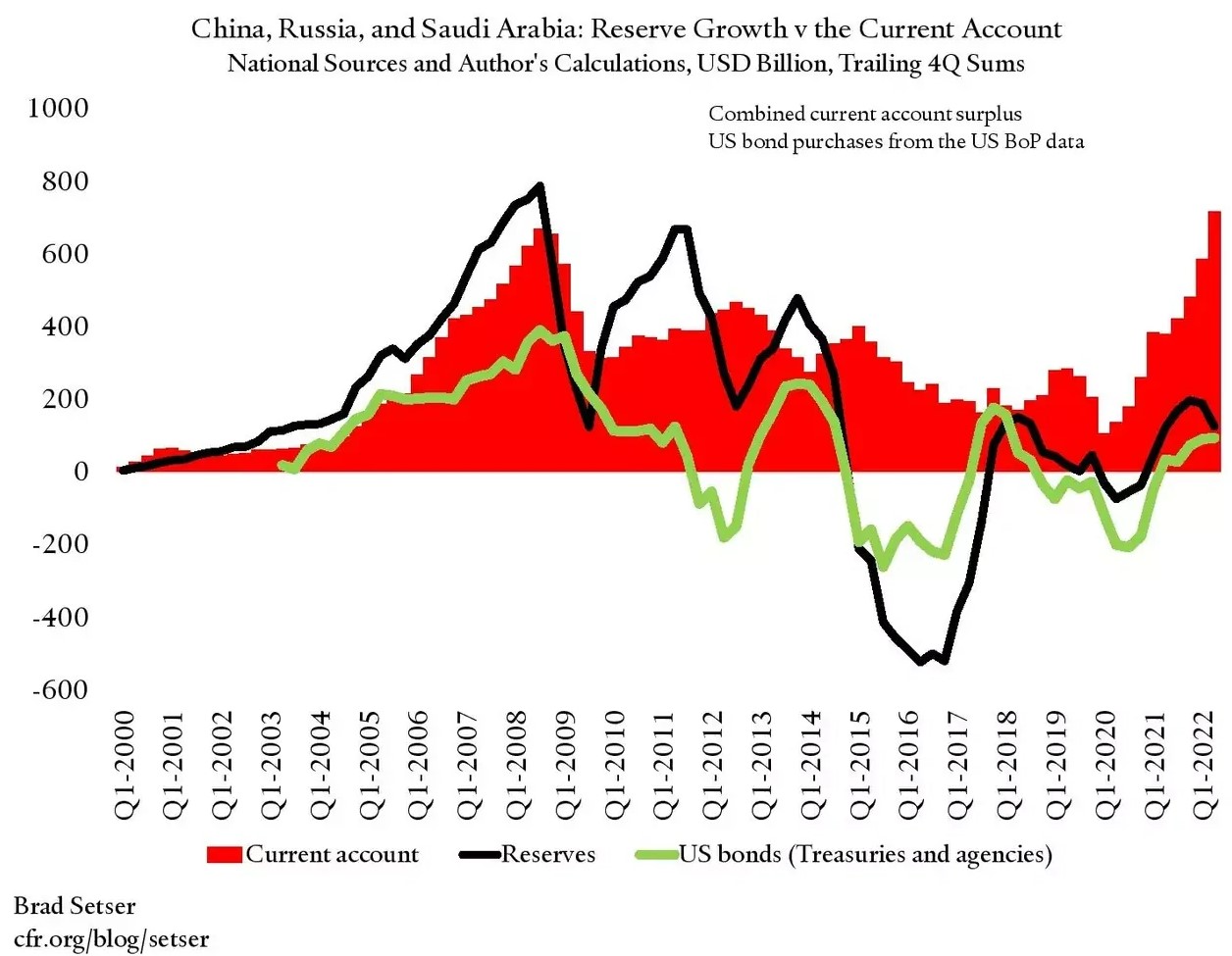

График торговли товарами: азиатский профицит против европейского и нефтяного профицита

Большой дефицит подразумевает большой компенсирующий профицит.

Это ясно видно из необработанных торговых данных на графике выше. Положительное сальдо торгового баланса стран-экспортеров энергоносителей резко возросло, и, что удивительно, положительное сальдо Китая также продолжает расти.

В результате этих сдвигов основная часть мирового профицита теперь находится в нескольких крупных экономиках, которые точно не известны своей приверженностью либеральной демократии.

Профицит России должен превысить 250 миллиардов долларов.

Профицит Саудовской Аравии должен превысить 200 миллиардов долларов.

Другие монархии Персидского залива должны иметь профицит, сравнимый с профицитом Саудовской Аравии — в лучшем случае, он будет немного больше.

Положительное сальдо счета текущих операций Китая в этом году должно превысить 400 миллиардов долларов, а его реальный профицит может быть еще больше*. Во многих отношениях продолжающийся рост положительного сальдо Китая является здесь самым удивительным фактом, поскольку Китай является крупнейшим в мире импортером нефти.

Подводя итог, профицит этих автократических стран должен составить около 1 трлн долларов в 2022 году. Этот профицит может немного сократиться в 2023 году из-за более низких цен на энергоносители, хотя любое падение цен на энергоносители также будет иметь тенденцию к увеличению профицита Китая.

Безусловно, некоторые «друзья» США и ЕС имеют значительный профицит. Норвегия имеет абсолютно огромный профицит. Швейцария, технически нейтральная, сохраняет большой профицит, подпитываемый стратегиями ухода от налогов крупных транснациональных корпораций (Ирландия в наши дни также имеет большой профицит). Сингапур и Тайвань имеют абсурдно большие профициты в хорошие времена и довольно большие профициты в плохие времена.

Однако основная часть глобального профицита теперь находится в странах, управляемых авторитарными правительствами, которые не являются друзьями Соединенных Штатов. Финансовое дружеское сотрудничество не вариант.

В этом глубокая ирония сегодняшнего якобы деглобализирующегося мира.

Многие аналитики предполагают, что торговля будет разделена по мере того, как демократии торгуют с другими демократиями, а автократии торгуют с другими автократиями («дружественная опора»). Тем не менее, говоря проще, такая модель торговли несовместима с сегодняшней моделью торгового дисбаланса. Крупные мировые автократии не могут просто торговать друг с другом в то время, когда они все вместе имеют рекордное положительное сальдо торгового баланса. Суммирование ограничений жестоко.

Фактически глобальная модель профицита и дефицита сегодня имеет некоторые параллели с моделью 2007 года, времени «пика» глобализации. Оба периода были отмечены большими одновременными профицитами в странах Азии с формирующимся рынком, особенно в Китае, и у экспортеров нефти, а также дефицитом в США, Великобритании и (большой части) Европы.**

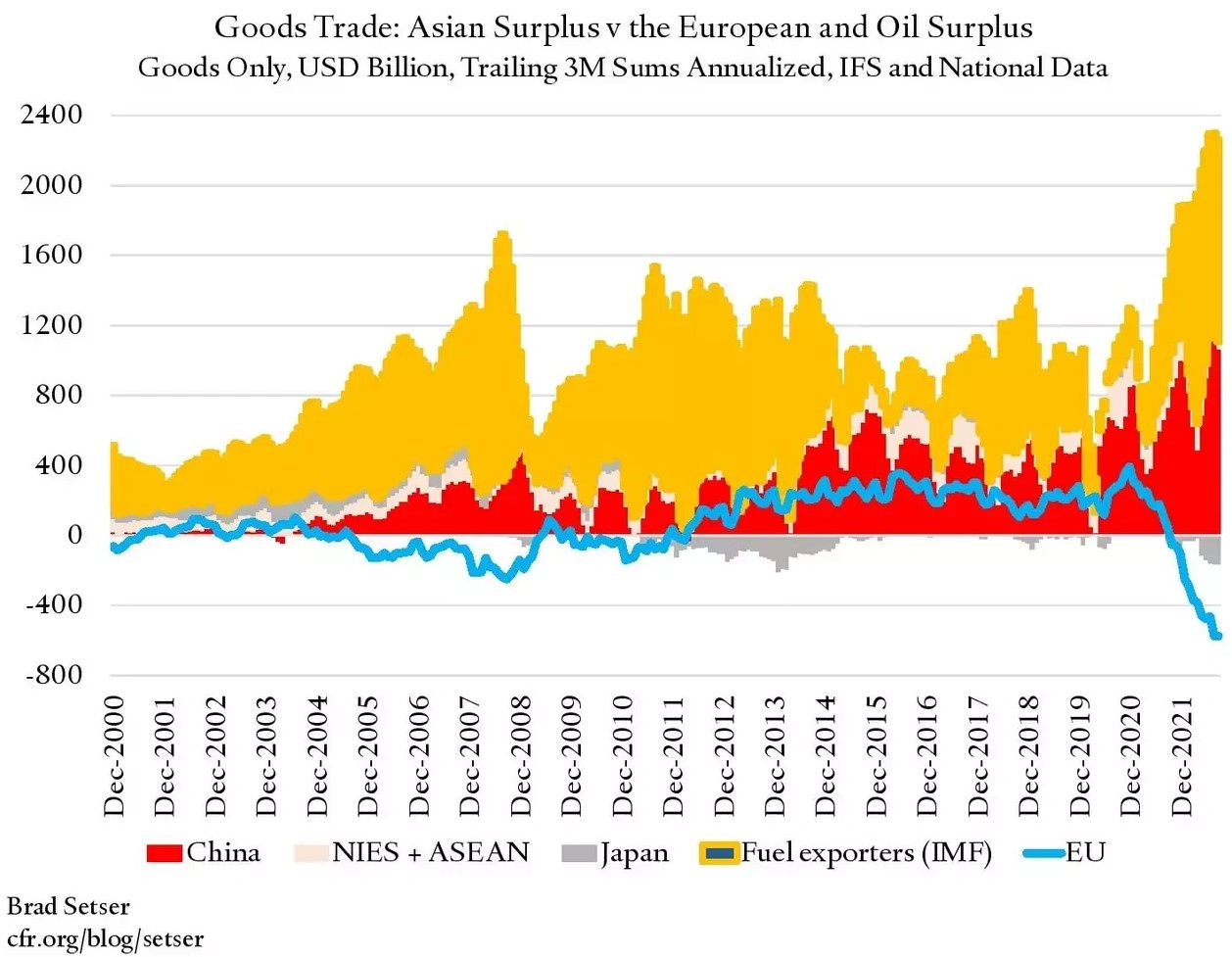

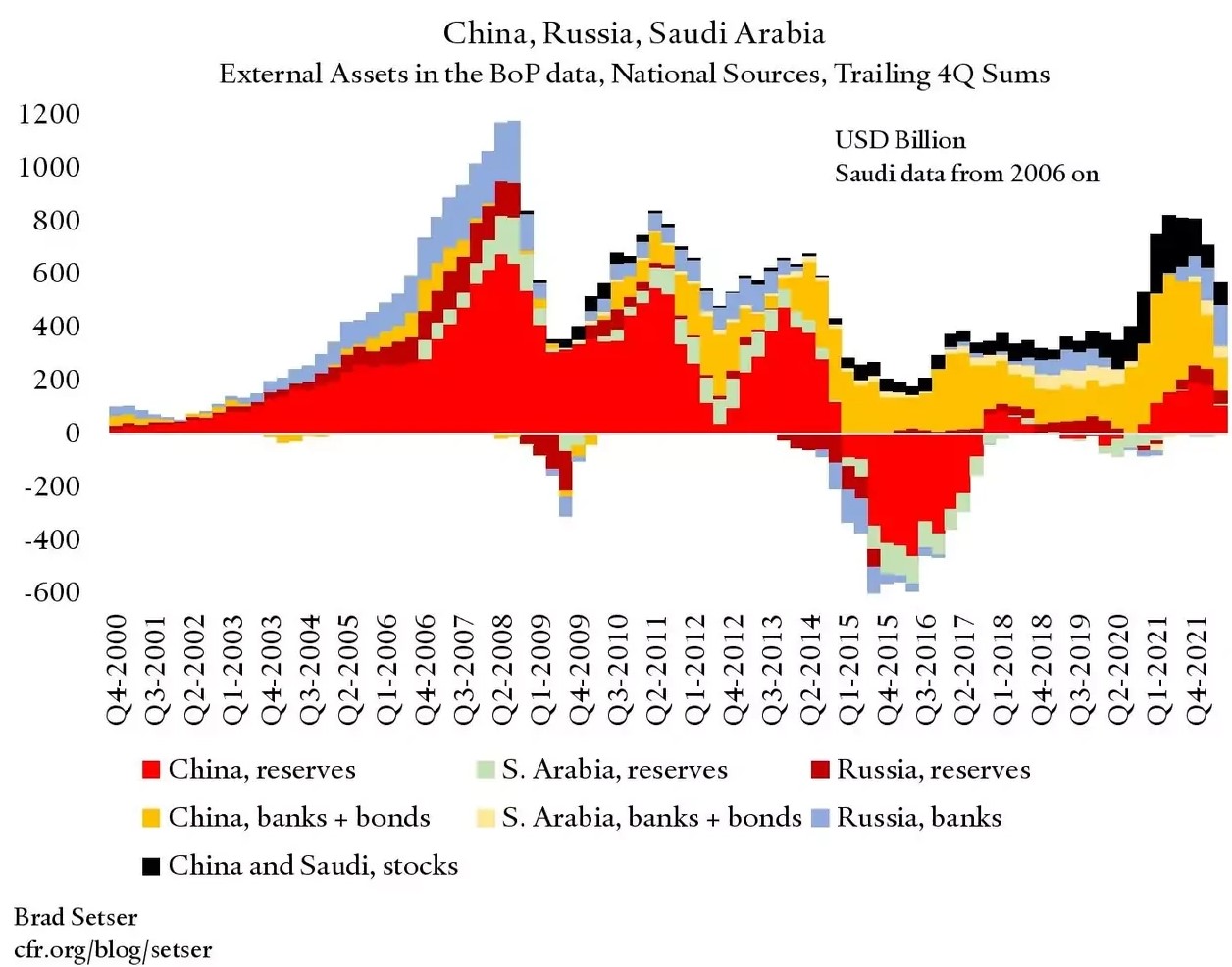

Но между настоящим и прошлым есть важное различие: крупные авторитарные страны с положительным сальдо не увеличивают свои формальные валютные резервы.

График внешних активов Китая, России и Саудовской Аравии в данных платежного баланса

Россия, конечно, не может пополнить свои резервы. Центральный банк России финансово заморожен. Российский излишек накапливается в европейских банках, за исключением той части, которая перекочевала в Турцию (или Дубай).

Саудовская Аравия решила не увеличивать свои резервы. Мохаммед бин Салман склонен к риску и хочет увеличить государственные инвистиционные фонды Саудовской Аравии. Традиционный портфель Саудовского центрального банка немного скучен.

Китай, похоже, просто не прибавляет (много) к своим запасам. Поток данных из Китая сейчас дико сбивает с толку. Данные платежного баланса по-прежнему показывают небольшой рост резервов (что удивительно), но небольшое увеличение данных платежного баланса не соответствует стабильной позиции валютных резервов, показанной в балансе НБК. Государственные банки, похоже, потеряли часть своих (существенных) иностранных активов в третьем квартале, по крайней мере, в одном наборе данных. Хотя некоторые детали не соответствуют друг другу, но очевидно, что темпы роста резервов Китая в настоящее время отстают от заявленного профицита счета текущих операций Китая. Уход иностранных инвесторов с китайского рынка облигаций поглотил часть положительного сальдо торгового баланса Китая, и, похоже, китайские экспортеры также накапливали свои денежные средства на зарубежных банковских счетах.

Здесь важны детали, но он них в другой раз. Суть проста: большая часть положительного сальдо торгового баланса и счета текущих операций Китая не отражается в официальных резервах Китая.

Это создает странный мир.

Большие профициты вернулись к тому уровню, который был до мирового финансового кризиса.

Но все остальное отличается.

Доллар скорее имеет силу, чем нет.

Профицит Китая происходит не только из-за сильной экспортной деятельности, но и из-за слабого внутреннего спроса.

Излишек нефти возникает больше из-за задержки предложения (и перспективы падения российского экспорта), чем из-за растущего спроса.

Резервы во всем мире падают, а не растут. При нынешней силе доллара многие азиатские экономики (за исключением Китая) избавились от части своих крупных запасов.

Выпуск казначейских облигаций намного превышает спрос на резервы центрального банка.

Подразумевается, что частные финансовые посредники где-то в мире должны будут поглотить казначейские облигации. Точно так же, как финансовые посредники во всем мире должны были взять на себя «субстандартный» (домашний) риск США до глобального кризиса, теперь они должны взять на себя риск процентной ставки в США.***

Только так все складывается.

И реальность мира, в котором крупные экономические избытки находятся в странах, которые на самом деле не хотят открыто держать столько долларов, открыла новые возможности для небольших финансово неблагополучных государств искать финансовую помощь из менее традиционных источников. Россия (через свои государственные банки) помогала финансировать внешний дефицит Турции; Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива предоставляют гораздо больше (чистого) финансирования Египту, чем МВФ; а Пакистан и МВФ рассчитывают на то, что Китай и Саудовская Аравия не будут выводить средства из Государственного банка Пакистана.

Геополитика глобальных финансов, так сказать, стала интересной.

А глобальные потоки, честно говоря, стало намного сложнее отслеживать. Я все еще намерен попытаться.

* "Торговый профицит Китая значительно вырос по сравнению с общим текущим сальдо. И данные о прямых измерениях таможни могут быть более точными, чем более "выправленные" данные баланса платежей в Китае"

**Япония сейчас в менее выгодном торговом положении, чем в 2007 году, когда дефицит энергии сдерживался атомными электростанциями и использованием угля (тогда уголь был еще дешев). Импорт нефти и импорт энергоносителей не совсем одно и то же.

*** Технически финансовая система США может поглотить все казначейские облигации, которые США должны выпустить, а внешний дефицит США может быть профинансирован за счет продажи других финансовых активов миру (акции, корпоративные облигации, доли в фондах денежного рынка и т. д.) Прямо сейчас данные о международных потоках капитала в США (данные TIC) по-прежнему показывают значительный чистый приток на рынок казначейских облигаций из остального мира. Однако основная часть потока поступает из финансовых центров, таких как Великобритания. Конечно, Великобритания имеет собственный дефицит счета текущих операций; он регистрируется в данных США, потому что крупные финансовые институты в Лондоне выступают в качестве глобальных посредников.

First published in :

Старший научный сотрудник Уитни Шепардсон в CFR. Его опыт включает глобальную торговлю и потоки капитала, анализ финансовой уязвимости и реструктуризацию государственного долга. Он регулярно ведет блог в Follow the Money.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!