Energy & Economics

Cleantech-Produktion: Wo steht Europa wirklich?

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Energy & Economics

Image Source : Shutterstock

First Published in: May.17,2023

Jun.07, 2023

Ein einheitliches EU-Ziel für die Produktionskapazitäten im Bereich Cleantech sollte auf einem Verständnis der Situation in den einzelnen Cleantech-Sektoren beruhen

Die Sicherung eines Wettbewerbsvorteils in der Cleantech-Produktion wird zunehmend als Priorität für Europa angesehen. Die Dominanz Chinas in diesem Sektor und die Subventionen im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) der Vereinigten Staaten (Kleimann et al., 2023) haben die Europäische Kommission im Februar 2023 dazu veranlasst, einen Green-Deal-Industrieplan zu veröffentlichen, mit dem Ziel, den europäischen Cleantech-Sektor zu fördern und den Übergang zur Klimaneutralität zu beschleunigen (Europäische Kommission, 2023a). Die regulatorische Säule des Industrieplans ist der Entwurf des Net Zero Industry Act (NZIA), der das Ziel enthält, dass die Europäische Union bis 2030 über die Kapazität verfügt, mindestens 40 Prozent ihres Cleantech-Bedarfs zu produzieren (Europäische Kommission, 2023b).

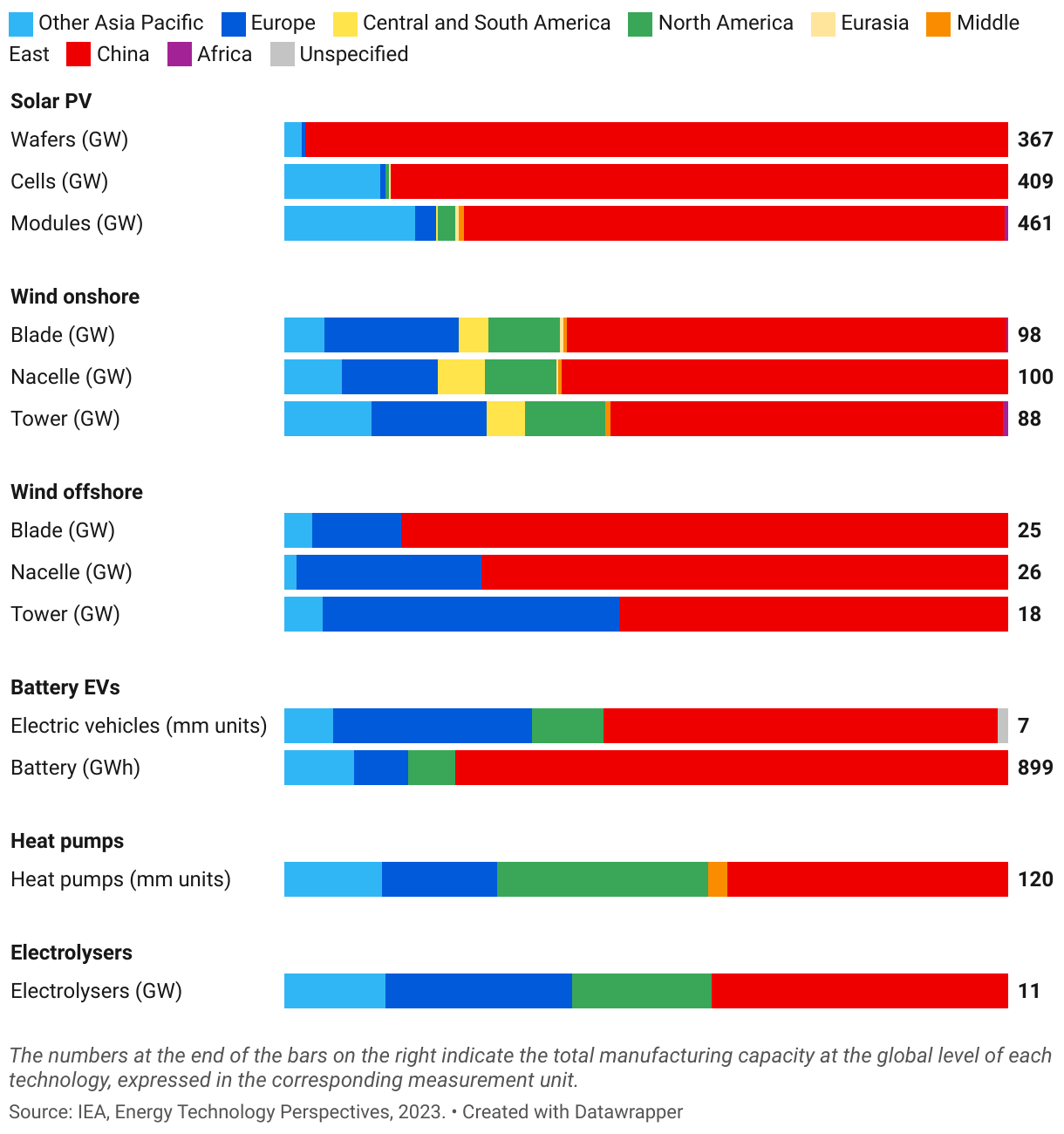

Gleichzeitig fehlen in der Diskussion, die sich bisher hauptsächlich um die weltweiten Anteile an der Cleantech-Produktionskapazität drehte, grundlegende Fakten zum Stand der Cleantech-Produktion in Europa (Abbildung 1). Aus einer übergeordneten Perspektive betrachtet, ist China dominant, aber diese Perspektive erlaubt es nicht, die Situation in Europa vollständig zu erfassen.

Deshalb geben wir einen Überblick über die derzeitigen Produktionskapazitäten im Bereich Cleantech in Europa und vergleichen sie mit dem aktuellen Stand der Cleantech-Einführung. Diese Bewertung ist aus zwei Gründen nützlich. Erstens ermöglicht sie eine bessere Einschätzung des Umfangs der Produktionskapazitäten in der EU. Zweitens zeigt sie, dass die Verabschiedung eines pauschalen 40-Prozent-Ziels für die Produktion, wie es im Rahmen des NZIA vorgeschlagen wird, angesichts der sehr unterschiedlichen Situationen der verschiedenen sauberen Technologien wenig sinnvoll sein könnte.

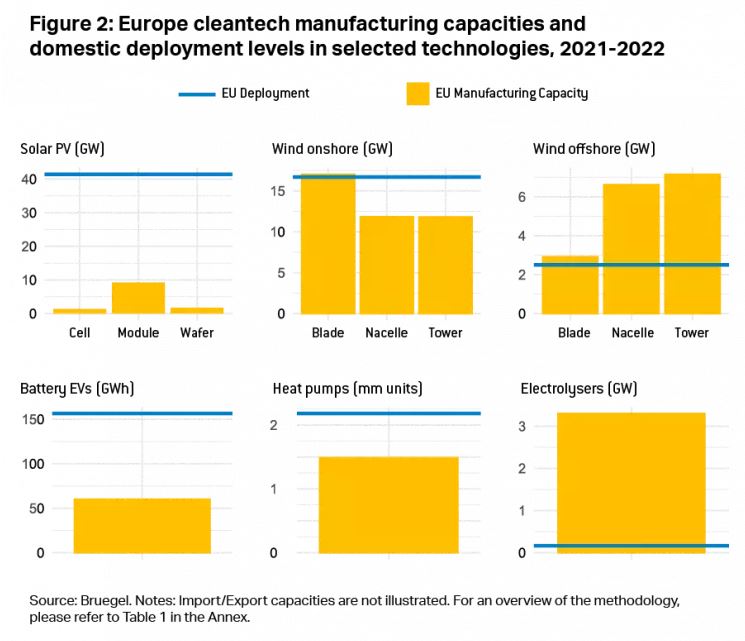

Ein Vorbehalt ist hier wichtig. Ein erheblicher Teil der europäischen Cleantech-Produktion ist derzeit für den Export und nicht für den EU-Binnenmarkt bestimmt. Wir lassen diese Handelsdimension außer Acht und vergleichen nur die inländischen Cleantech-Produktionskapazitäten mit dem Stand des Einsatzes und verfolgen damit einen ähnlichen Ansatz wie die NZIA und ihr 40-Prozent-Ziel. Unsere Analyse bezieht sich auf die Herstellung und den Einsatz von fünf Technologien, die von der NZIA identifiziert wurden: Fotovoltaikmodule, Windturbinen (On- und Offshore), Batterien für Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und Elektrolyseure (Abbildung 2).

Abbildung 2 zeigt den begrenzten Umfang der EU-Solar-PV-Industrie. Die EU-Länder haben im Jahr 2022 41,4 GW an neuer PV-Kapazität installiert, während die EU-Hersteller nur 1,7 GW an Wafern, 1,37 GW an Zellen und 9,22 GW an Modulen produziert haben (SolarPower Europe, 2023). Mit anderen Worten: Wäre die gesamte Produktion der EU-Solarhersteller in der EU eingesetzt worden, hätten sie nur 4 %, 3 % bzw. 22 % des Bedarfs an Solaranlagen decken können.

Für Windturbinen ist Europa jedoch gut aufgestellt. Im Jahr 2022 installierten die EU-Länder 19,2 GW an neuer Windkraftkapazität: 16,7 GW an Land und 2,5 GW auf See (Wind Europe, 2023). Im Jahr 2021 produzierten die EU-Hersteller für die Onshore-Windkapazität Turbinenblätter im Wert von 17 GW und mehr als 11 GW an Gondeln und Türmen (Wind Europe, 2023), was 102 % bzw. 71 % des Ausbaubedarfs des folgenden Jahres entspricht. Für die Offshore-Kapazität produzierten sie Blätter, Gondeln und Türme im Wert von 2,9 GW, 6,7 GW bzw. 7 GW (IEA, 2023), was 116 % bzw. 286 % des Ausbaubedarfs des folgenden Jahres entspricht.

Inzwischen entfallen über 90 Prozent der durch den Übergang zu sauberer Energie bedingten Erweiterung der Batteriekapazität in der EU im Jahr 2021 auf Elektrofahrzeuge (Bielewski et al., 2022). Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in Europa beliefen sich im Jahr 2021 auf 2,3 Millionen Einheiten, was in etwa einer Batteriekapazität von 156 GWh entspricht. Die inländische Batterieherstellungskapazität lag jedoch bei etwa 60 GWh, was etwa 38 % des inländischen Bedarfs entspricht (aber derzeit nur etwa 7 % der weltweiten Herstellungskapazität ausmacht) (IEA, 2022).

Die in Europa produzierten Wärmepumpen sind hauptsächlich für den heimischen Markt bestimmt. Im Jahr 2021 betrug die weltweite Produktionskapazität von Wärmepumpen (ohne Klimaanlagen) 120 GW. Die EU steuerte etwa 19 GW bei und machte 68 Prozent (Lyons et al., 2022) der 2,18 Millionen neu installierten Wärmepumpen in Europa aus. China liefert die meisten Kompressoren für Luft-Luft-Pumpen, während Europa die Hauptquelle für Luft-Wasser- und Erdwärmepumpen bleibt.

Schließlich liegt die Herstellungskapazität für Wasserelektrolyseure in Europa derzeit zwischen 2 GW und 3,3 GW pro Jahr (Hydrogen Europe, 2022) und damit um ein Vielfaches über der derzeit installierten Kapazität, die 0,16 GW beträgt (Europäische Kommission, 2023c). Die große Diskrepanz zwischen der derzeitigen Herstellungskapazität und dem Einsatz erklärt sich durch Verzögerungen zwischen Investitionsentscheidungen und dem operativen Einsatz, durch einen Mangel an Wasserstoffnachfrage im Vergleich zur Angebotskapazität und durch regulatorische Engpässe. Es ist bemerkenswert, dass die EU-Herstellungskapazität für Elektrolyseure noch weit von dem für 2030 gesetzten Ziel von 17,5 GW/Jahr entfernt ist.

Eine Folge dieser Analyse ist, dass die Anwendung desselben 40-Prozent-Herstellungsziels auf jeden Cleantech-Sektor, wie im NZIA-Vorschlag dargelegt, angesichts der sehr unterschiedlichen Situationen der verschiedenen sauberen Technologien wenig sinnvoll sein könnte. Für Solarpaneele wäre das Erreichen dieses Ziels eine große Herausforderung und wahrscheinlich sehr kostspielig, während es für andere Technologien, einschließlich Windturbinen und Batterien, viel einfacher (und sogar zu konservativ) wäre. Es ist auch unklar, inwieweit das Ziel für die Komponenten und Materialien gilt, die in den identifizierten sauberen Technologien verwendet werden. Dies ist ein entscheidender Punkt, denn der Zugang zu diesen Komponenten ist oft ein großer Engpass für die heimische Produktion in Europa (Le Mouel und Poitiers, 2023).

Anstatt Ziele für die Cleantech-Produktion festzulegen, sollte sich die EU besser darauf konzentrieren, Investitionen des Privatsektors in Cleantech zu erleichtern, indem sie die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Dies ist die einzige Vorgehensweise, die Europa letztlich einen Wettbewerbsvorteil in der Cleantech-Produktion sichern könnte.

First published in :

Giovanni arbeitet bei Bruegel als Research-Analyst. Er studierte Wirtschaftswissenschaften (BSc) an der Universität von Venedig - Ca' Foscari - einschließlich eines Semesters an der Universität von Melbourne und hat einen Master-Abschluss in quantitativer Wirtschaftswissenschaft, den er in Venedig erworben hat, nachdem er das gesamte zweite Jahr an der Wirtschaftshochschule von Löwen absolviert hat.

Bevor er zu Bruegel kam, arbeitete Giovanni in der Produktivitätsabteilung des Office for National Statistics im Vereinigten Königreich. Als Praktikant arbeitete er bei der Delegation der Europäischen Union in Chile und bei BusinessEurope. Seine Analysebereiche reichen von Produktivität bis hin zu Energie und Klimawandel.

Giovanni ist italienischer Muttersprachler, spricht fließend Englisch und hat gute Kenntnisse in Französisch und Spanisch.

Simone Tagliapietra ist ein Senior Fellow bei Bruegel. Er ist außerdem Professor für Energie-, Klima- und Umweltpolitik an der Katholischen Universität Mailand und an der Johns Hopkins University - School of Advanced International Studies (SAIS) Europe.

Seine Forschung konzentriert sich auf die Klima- und Energiepolitik der Europäischen Union und auf die politische Ökonomie der globalen Dekarbonisierung. Er hat zahlreiche politische und wissenschaftliche Publikationen, auch in führenden Zeitschriften wie Nature und Science, veröffentlicht und ist Autor von Global Energy Fundamentals (Cambridge University Press, 2020).

Seine Kolumnen und politischen Arbeiten werden in führenden internationalen Medien wie BBC, CNN, Financial Times, The New York Times, The Economist, The Guardian, The Wall Street Journal, Le Monde, Die Zeit, Corriere della Sera und anderen veröffentlicht und zitiert.

Simone ist außerdem Mitglied des Verwaltungsrats der Clean Air Task Force (CATF). Er hat an der Università Cattolica del Sacro Cuore in Institutionen und Politik promoviert. Er wurde 1988 in den Dolomiten geboren und spricht Italienisch, Englisch und Französisch.

Cecilia arbeitet bei Bruegel als Forschungsassistentin. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Università Cattolica in Mailand und einen Master-Abschluss in Public Policy an der Hertie School in Berlin.

Bevor sie zu Bruegel kam, absolvierte Cecilia ein Blue-Book-Praktikum bei der Europäischen Kommission in der GD INTPA mit Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff sowie der Zusammenarbeit mit Ländern in Subsahara-Afrika. Während ihres Studiums arbeitete Cecilia bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) an der Entwicklung des Privatsektors und des Handels in der Östlichen Partnerschaft. Außerdem war sie als Forschungsassistentin an der Hertie School tätig und untersuchte die Auswirkungen des Aufstiegs Chinas auf die europäische Governance in den Bereichen Handel und Finanzen.

Cecilia spricht fließend Italienisch und Englisch und verfügt über gute Kenntnisse der deutschen und französischen Sprache.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!