Defense & Security

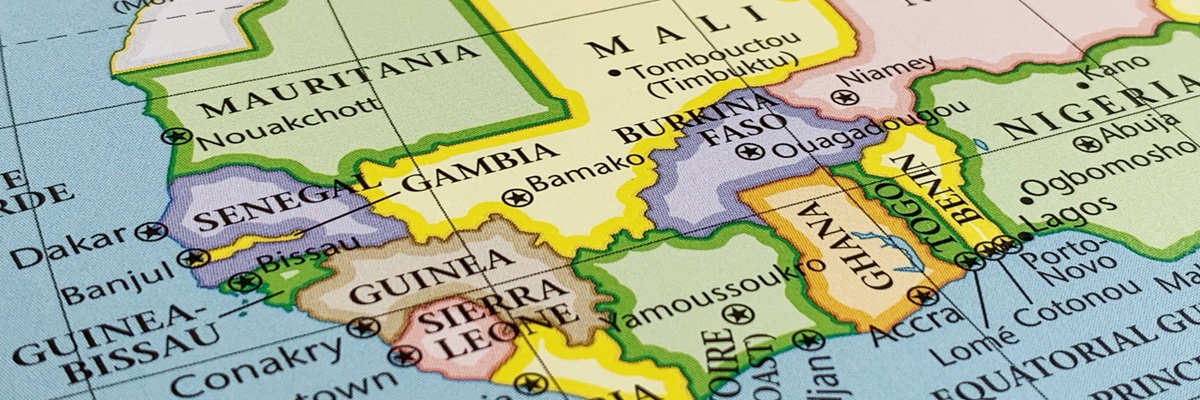

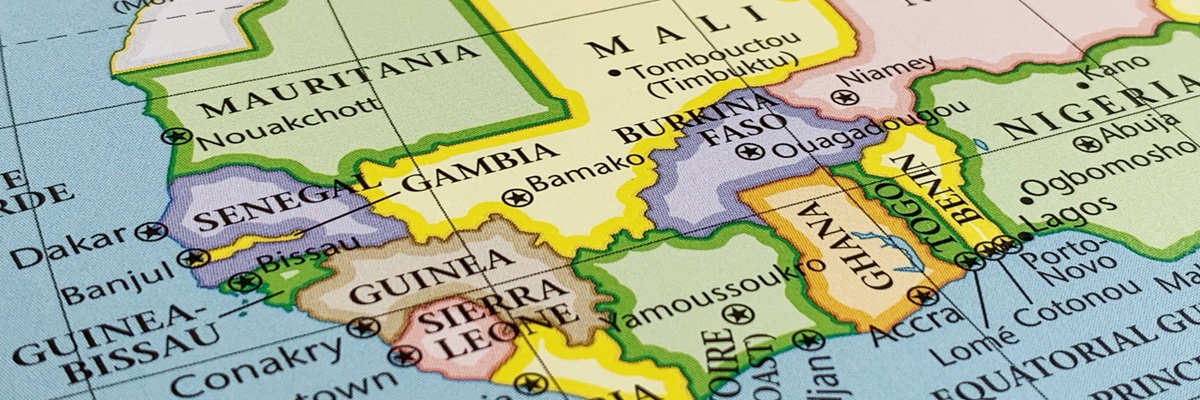

L'instabilité au Sahel menace l'Afrique de l'Ouest

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: Jun.04,2025

Jun.16, 2025

La propagation de l'instabilité depuis le Sahel menace directement les pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier les États du golfe de Guinée (Bénin, Côte d'Ivoire et Togo) — récemment, les attaques menées par des combattants djihadistes se sont multipliées dans ces régions. Si ces attaques deviennent plus fructueuses, elles pourraient nuire gravement à l'économie mondiale, en particulier à celle de l'Union européenne. Les événements du printemps 2025 montrent que le mouvement djihadiste prend de l'ampleur dans cette région, ce qui pose de graves problèmes d'ordre sécuritaire et économique.

Les pays du golfe de Guinée pris pour cible par les djihadistes

Auparavant, les djihadistes n'attaquaient que le nord du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo, près des frontières avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mais le 24 avril 2025, ils ont détruit et capturé un véhicule militaire dans le centre du Bénin, loin de la frontière nord. Cela montre qu'ils peuvent désormais frapper au cœur du pays, et pas seulement près de la frontière où se trouve la majeure partie de l'armée. Il semble que cette attaque ait été menée dans le but de forcer l'armée à retirer certains soldats du nord, afin d'affaiblir sa présence dans cette région. Cela pourrait signifier que les combats s'étendent à des zones qui étaient auparavant sûres. Une vidéo de l'attaque a été diffusée par un faction liée au groupe Wagner, qui opère en Afrique.

Un événement encore plus inquiétant s'est produit le 12 mai. Des djihadistes ont attaqué une mine d'or au Mali, près de la ville de Narena, à la frontière avec la Guinée. Au cours de l'attaque, ils ont kidnappé des travailleurs chinois. Il est important de noter que la distance entre cet endroit et le lieu de l'attaque au Bénin est d'environ 1 700 kilomètres. Cela montre à quel point la violence s'étend à travers l'Afrique.

La situation est particulièrement grave au Bénin. Son armée a été très durement touchée ces dernières années. Le 17 avril 2025, des djihadistes ont détruit deux postes militaires dans le nord du pays. L'armée a déclaré que 54 soldats avaient été tués (les assaillants ont affirmé qu'il y avait 70 morts). Plus tôt, le 8 janvier 2025, des islamistes radicaux ont tué 28 soldats. Au total, plus de 300 soldats béninois ont été tués par des djihadistes entre 2019 et 2025. L'année en cours, 2025, est déjà la pire à ce jour, avec 157 soldats tués jusqu'au mois de mai.

Une situation similaire se présente dans les pays voisins du Bénin. Au Togo, par exemple, entre 2022 et 2024, au moins 37 soldats et civils ont été tués lors d'attaques majeures menées par des groupes armés (dont 29 rien qu'en 2024). La Côte d'Ivoire souffre également d'attaques djihadistes. En 2016, au moins 15 personnes ont été tuées lors d'une seule attaque, dont trois soldats des forces spéciales d'élite. Plus tard, lors d'une série d'attaques menées par des islamistes radicaux en 2021-2022, au moins 15 autres soldats ivoiriens ont été tués. Et cela n'inclut pas les petites attaques menées par ces groupes.

Les raisons de l'escalade

Les pays d'Afrique de l'Ouest sont devenus une nouvelle cible pour les attaques djihadistes pour plusieurs raisons. Bien sûr, la situation au Nigeria, pays voisin, où opère le groupe djihadiste Boko Haram (reconnu comme terroriste et interdit en Russie), joue un rôle déstabilisateur. Une partie de ce groupe a rejoint l'État islamique (également interdit en Russie). Son apparition a contribué à créer une instabilité dans le sud du Sahel, et un processus similaire s'est produit dans le nord après la destitution de Mouammar Kadhafi en Libye en 2011.

Les islamistes radicaux qui ont pris le contrôle d'une grande partie du Mali, du Burkina Faso et du Niger veulent étendre encore davantage leur emprise. Il s'agit là de « katibas » (mot arabe signifiant « unité ») djihadistes, agissant sous le nom de JNIM (une branche d'Al-Qaïda au Sahel, interdite en Russie) et d'EI Sahel (État islamique au Sahel, interdit en Russie). Ils veulent tirer parti de leur succès dans la lutte contre l'influence française en Afrique, s'en débarrasser dans d'autres pays également, comme le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, et instaurer la loi islamique et la charia dans de nouvelles régions. C'est leur « mission », telle qu'ils la conçoivent. Il semble qu'ils tenteront de le faire sur le moyen terme. Pour l'instant, leur objectif principal semble être de renverser les gouvernements faibles des pays du Sahel. Même si la situation au Burkina Faso, au Mali et au Niger est toujours très mauvaise et que les gouvernements ne contrôlent pour l'essentiel que les grandes villes, les djihadistes n'ont pas encore réussi à renverser ces régimes militaires. L'une des raisons en est la présence de forces russes dans la région, aussi bien publiques (« Corps africain ») que semi-privées (« Groupe Wagner »). Sans renverser ces gouvernements, il est trop risqué pour les djihadistes de lancer de grandes opérations pour prendre le contrôle d'autres pays. Mais il est possible qu'après avoir affronté les experts militaires russes, qui sont venus renforcer les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les djihadistes tentent désormais de se concentrer sur les pays d'Afrique de l'Ouest où ils ne sont pas encore présents. Il se peut également que l'objectif des attaques djihadistes en Afrique de l'Ouest soit de faire pression sur leurs ennemis au Sahel depuis les régions septentrionales des pays côtiers du golfe de Guinée. Par exemple, en s'installant dans le nord du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo, les djihadistes peuvent créer des zones sûres pour mener des opérations dans le sud du Burkina Faso et du Niger, et menacer également la capitale du Niger, Niamey. Ils installent également des camps d'approvisionnement et des familles dans les forêts locales afin que les forces gouvernementales du Sahel ne puissent pas les capturer. Enfin, ils utilisent les pays du golfe de Guinée comme zones de transit pour obtenir ce dont ils ont besoin. Par exemple, ils font passer clandestinement du carburant en provenance du Nigeria pour approvisionner leurs véhicules (voitures et motos, leur « cavalerie mécanisée »). Ils paient ces marchandises avec de l'or extrait illégalement et du bétail provenant du Sahel et d'Afrique de l'Ouest.

Le Ghana joue un rôle particulier dans ces opérations. C'est le seul pays du golfe de Guinée qui borde le Sahel mais qui n'a pas encore subi d'attaques djihadistes sanglantes. Sa situation géographique est très importante pour la logistique des islamistes radicaux, et le terrain local facilite leurs activités. Par exemple, dans le nord du Bénin et du Togo, il existe des réserves naturelles et des parcs nationaux s'étendant sur des centaines de kilomètres : les parcs W et Pendjari au Bénin, le parc de la Comoé en Côte d'Ivoire et le complexe Oti-Kéran-Mandouri au Togo. Ce sont des zones accidentées, difficiles d'accès, avec des forêts denses et un réseau routier médiocre. Il est donc difficile pour les forces de sécurité locales, lentes et lourdes, d'intervenir dans ces endroits. Mais pour les petits groupes djihadistes légèrement armés, il est beaucoup plus facile de se déplacer et de mener à bien leurs missions.

Les forces de sécurité ne sont pas prêtes à combattre les djihadistes

Parmi les raisons pour lesquelles les pays d'Afrique de l'Ouest ne parviennent pas à lutter efficacement contre les islamistes radicaux, on peut citer la faiblesse « physique » (comme dans le cas du Togo et du Bénin) de leurs forces de sécurité nationales et leur manque général de préparation pour mener des opérations anti-guérilla rapides. Par exemple, même après avoir été renforcées en raison de la crise actuelle, leurs armées ne comptent pas plus de 12 300 soldats chacune, y compris les forces navales (qui n'ont pas vraiment participé à ce combat). Cela est clairement insuffisant pour contrôler efficacement leurs frontières nord avec le Burkina Faso et le Niger, qui s'étendent sur plus de 700 km.

L'équipement technique des armées du Bénin et du Togo est également médiocre en raison du manque de moyens de transport, d'avions (en particulier de drones) et d'équipements modernes en général (par exemple, certains véhicules blindés datent encore des années 1950). L'armée de Côte d'Ivoire est beaucoup plus forte. Fin 2024, elle comptait 22 000 soldats, y compris la marine, et plus de 5 000 combattants irréguliers. Mais même cela ne suffit pas pour protéger efficacement sa frontière difficile avec le Mali et le Burkina Faso, longue de 1 183 km et au relief accidenté. Dans de telles conditions, il est difficile d'espérer un retournement de situation en ce qui concerne les combats.

Manque de loyauté de la population locale

L'établissement du contrôle djihadiste sur les zones nord des pays du golfe de Guinée est également entravé par la faible loyauté de la population locale. Conscientes que sans un certain niveau de soutien (même forcé et limité) de la part des populations locales, les djihadistes du Sahel ne pourraient pas agir aussi efficacement, les forces de sécurité de la région mènent souvent des répressions contre les populations locales. Cela ne renforce évidemment pas leur loyauté envers les autorités et crée de nouveaux problèmes pour l'avenir. Ces populations peuvent nuire gravement à l'armée, même en agissant de manière passive, par exemple en aidant les djihadistes en tant que guides, éclaireurs ou informateurs.

Cela concerne en particulier les éleveurs nomades de l'ethnie peule (ou Fula), qui sont connus pour constituer la majeure partie des groupes djihadistes dans les pays du Sahel. De nombreux Peuls vivent également en Afrique occidentale et centrale. La forte implication des Peuls et de certains autres groupes dans le djihadisme provient souvent de leur mécontentement face à leur situation. Ils se sentent souvent exclus lorsqu'il s'agit d'obtenir des ressources, des postes au sein du gouvernement, etc. Lorsqu'ils expriment leur mécontentement, celui-ci est souvent ignoré dans le meilleur des cas, ou réprimé dans le pire des cas.

Le mécontentement des populations d'autres pays d'Afrique de l'Ouest à l'égard de leurs propres gouvernements et de la situation générale résulte de nombreux facteurs. L'un d'entre eux est la forte croissance démographique, parfois très rapide, depuis l'indépendance de ces pays. Dans le même temps, les ressources par habitant, telles que l'eau et les terres fertiles, ont diminué. Cela a naturellement conduit à une recrudescence des conflits.

Tout comme au Sahel, les conflits liés à l'eau et à la terre entre éleveurs, agriculteurs, chasseurs et pêcheurs se sont aggravés en Afrique de l'Ouest. Dans les pays du golfe de Guinée, cela s'est produit en même temps que les efforts du gouvernement pour protéger des parcs naturels uniques, qui ont été déclarés réserves naturelles, mais sont ensuite devenus des bastions djihadistes. En conséquence, l'agriculture et l'élevage dans ces régions ont été fortement limités, voire souvent complètement interdits, ce qui a durement frappé l'économie locale. Dans le même temps, les gens estiment que les gouvernements ont très peu investi dans le développement des régions reculées du nord, en particulier dans les infrastructures. Cependant, la présence de zones naturelles presque intactes, loin des villes, a conduit à un certain développement du tourisme (avant l'arrivée des djihadistes). De ce fait, certaines personnes qui ne pouvaient pas gagner leur vie en tant qu'agriculteurs ou éleveurs ont trouvé un emploi dans le secteur du tourisme. Les rebelles ont tiré parti du mécontentement local. À leur arrivée, ils ont levé les interdictions gouvernementales sur les activités économiques locales (à l'exception de l'abattage des forêts qui abritent leurs combattants), y compris la chasse d'animaux rares protégés. De nombreux habitants ont vu cela d'un bon œil.

Perspectives pour la lutte

Confrontés directement à la menace de la sahélisation, les gouvernements de la région tentent de stabiliser la situation de toute urgence. Par exemple, l'armée béninoise (et d'autres forces de sécurité) a été renforcée d'une fois et demie : si elle comptait 8 000 soldats au début des attaques djihadistes, elle en compte désormais 12 300. Les gouvernements des pays du golfe de Guinée ont également demandé l'aide de leurs anciens partenaires en matière de sécurité, la France et les États-Unis, qui ont commencé à envoyer des armes modernes. Mais les nouvelles armes ne peuvent à elles seules changer la situation, pas même l'utilisation de drones, censés aider à mieux observer le terrain et à localiser les bases djihadistes. Les forêts dans les zones de conflit sont si denses que même les drones modernes ne parviennent parfois pas à repérer l'ennemi, même avec un camouflage médiocre.

Les autorités du Bénin et de la Côte d'Ivoire ont commencé à développer les zones frontalières et à créer des emplois pour les jeunes, afin de compliquer le recrutement des djihadistes. Le gouvernement béninois envisage également d'aider les éleveurs à passer d'un mode de vie nomade à une agriculture plus efficace et moins nuisible à l'environnement. Cette idée pourrait fonctionner sur le long terme, mais elle nécessitera d'énormes ressources et pourrait susciter la colère des éleveurs, qui ont beaucoup de mal à changer leur mode de vie traditionnel. Le Togo, qui est plus pauvre, ne peut pas suivre le rythme du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Son gouvernement se contente principalement de mener des campagnes d'information et de parler des dangers du djihadisme.

Les mesures visant à enrayer l'expansion djihadiste dans ces pays ne sont donc pas bien coordonnées. La coopération dans la lutte elle-même fait également défaut. Par exemple, les islamistes radicaux se sont souvent enfuis vers les pays voisins du Sahel, et cela s'est produit parce qu'il n'existait aucun accord permettant aux forces de sécurité d'un pays de poursuivre leurs ennemis dans un autre. Il est important de noter qu'en 2017, face à la menace croissante des djihadistes, les pays du Sahel et du golfe de Guinée ont signé l'« Initiative d'Accra », qui est devenue une alliance anti-djihadiste. Mais peu après, des coups d'État ont frappé la région, renversant les gouvernements pro-français des pays du Sahel, tandis que dans les États côtiers du golfe de Guinée (à l'exception de la Guinée elle-même), les gouvernements pro-Paris sont restés au pouvoir. Cela a nui aux relations entre les pays du Sahel et les pays d'Afrique de l'Ouest qui sont restés fidèles à la France. Le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, toujours quelque peu soutenus par la France, se sont joints au blocus du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et ont même envisagé une intervention militaire. Les gouvernements militaires du Sahel, à leur tour, ont commencé à coopérer activement avec la Russie.

Depuis lors, il n'y a plus eu de coordination entre les anciens alliés dans la lutte contre le djihadisme. Et tant que ce conflit ne sera pas résolu, il est difficile d'espérer une lutte transfrontalière efficace contre les djihadistes. Par conséquent, même sur le court terme, la situation dans la région risque de s'aggraver, car la population du Sahel continue de croître rapidement et, à mesure qu'elle se déplace vers le sud, vers les pays d'Afrique de l'Ouest, la concurrence pour des ressources limitées ne cessera de s'intensifier.

Comment l'escalade du conflit façonne le paysage mondial et le rôle de la Russie

Malgré l'effet déstabilisateur de la « sahélisation » et la propagation du djihadisme dans les pays côtiers du golfe de Guinée, il existe certaines opportunités pour la Russie. Par exemple, il est possible que les populations des pays d'Afrique de l'Ouest, tout comme celles du Sahel, perdent confiance en la France, surtout si Paris ne parvient pas à stopper l'avancée des djihadistes. Par conséquent, nous ne pouvons exclure la possibilité de coups d'État anti-français dans les pays du golfe de Guinée. La Russie pourrait en profiter pour affaiblir davantage l'Occident, et la France en particulier, pendant le conflit en cours en Ukraine. D'autres pays tenteront également de combler le vide politique croissant dans la région. Les États-Unis le font déjà, en apportant une aide militaire et technique à ces pays et en essayant clairement de repousser l'influence française.

Dans le pire des cas (si les gouvernements des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest s'effondrent), les djihadistes pourraient atteindre les principales routes maritimes du golfe de Guinée. Étant donné que d'importantes routes commerciales mondiales traversent cette zone, cela constituerait une menace directe pour le commerce international, en particulier pour l'Union européenne. Cependant, pour l'instant, cela ne semble possible que si l'ensemble du système étatique construit en Afrique après la fin de la domination coloniale s'effondre complètement.

Un danger bien plus grave pourrait venir des djihadistes qui atteignent la frontière en passant par la Guinée ou qui poussent plus au sud vers les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Dans le premier cas, la menace affecte l'économie mondiale, car la Guinée fournit 20 % de la bauxite mondiale, matière première utilisée pour fabriquer l'aluminium. La Guinée possède également de riches gisements de minerai de fer et d'autres minéraux. Il est important de noter que non seulement l'Occident, mais aussi la Chine dépendent de ces approvisionnements. Des entreprises russes sont également présentes en Guinée. C'est pourquoi de nombreuses puissances étrangères (comme les États-Unis, la Turquie, les Émirats arabes unis, le Qatar et d'autres) pourraient être tentées d'utiliser les groupes rebelles du Sahel pour tenter de changer qui contrôle le marché en Guinée. De nombreux Guinéens sont mécontents de la répartition des richesses, et la plupart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Une grande partie de la population (environ un tiers des 14 millions d'habitants) est à nouveau constituée de Peuls, le même groupe actif qui forme souvent la base des mouvements rebelles. Certains d'entre eux pourraient rejoindre les combattants en cas d'invasion de la Guinée depuis le Mali.

Quant à la tentative de déplacer l'activité djihadiste vers le centre du Bénin, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Union européenne, qui espère obtenir du gaz bon marché si le gazoduc « Atlantique » prévu entre le Nigeria et le Maroc est construit. Ainsi, si les djihadistes deviennent plus actifs dans les pays côtiers du Golfe, cela pourrait effrayer les investisseurs de ce projet coûteux. Dans le même temps, la Russie pourrait utiliser la situation à son avantage.

First published in :

Spécialiste de l'Institut du Moyen-Orient

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!