Diplomacy

Die Welt von unten oder die Meisterwerke der eurasischen Architektur

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Diplomacy

Image Source : Shutterstock

First Published in: Nov.05,2024

Dec.02, 2024

Wenn es einen roten Faden in diesem Jahr gibt, dann ist es der, dass sich die Welt an das Fehlen von vorherbestimmten Szenarien gewöhnt hat. Die Diskussionen über die internationale Ordnung verblassen; die frühere Ordnung funktioniert nicht mehr, und man weiß nicht, wie die neue aussehen wird, falls sie jemals zustande kommt. Als die Autoren eines jährlichen Valdai-Berichts vor einigen Jahren die These aufstellten1 , dass eine Ordnung, wie wir sie kennen, wahrscheinlich nie wieder entstehen wird, wurde ihre Hypothese bestenfalls zurückhaltend kommentiert. Wie können wir ohne Ordnung auskommen?

Die Gewohnheit, in einem geordneten internationalen System zu leben, ist jedoch historisch gesehen erst vor kurzem entstanden. Ungeregelte internationale Beziehungen haben die politische Geschichte geprägt. Diese Beziehungen nahmen im Prozess der Interaktion zwischen den Ländern Gestalt an und veränderten sich rasch. Was wir heute gewohnheitsmäßig als multipolare oder polyzentrische Welt bezeichnen, erinnert in seiner Form an eine Rückkehr zu einem Umfeld, wie es zuletzt vor dem Großen Krieg zu Beginn des 20. Solche Parallelen sind jedoch irreführend, da die internationalen Beziehungen heute ganz anders strukturiert sind.

Erstens ist die Welt trotz großer Unterschiede nach wie vor ein integraler und vernetzter Ort. Konflikte trennen die Verbindungen nicht, sondern verzerren sie, manchmal sogar auf ziemlich schlimme Weise.

Zweitens hat sich im Vergleich zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert oder sogar zu 1945, als die stabilste bisher bekannte globale Ordnung geschaffen wurde, die Zahl der wichtigen Akteure, die internationale Prozesse beeinflussen, um Größenordnungen erhöht. Dazu gehören mehr als nur die großen Länder.

Frühere Ansätze zur Herstellung des globalen Gleichgewichts mit friedlichen oder militärischen Mitteln sind nicht mehr wirksam, und die Länder müssen erst noch sehen, wie innovative Instrumente ihren Weg in ihre Arsenale finden. Wir werden gezwungen sein, mit dem auszukommen, was wir haben, und dieses Instrumentarium an die veränderten Umstände anzupassen. Dies erfordert von uns allen eine Neuinterpretation der laufenden Entwicklungen und die Abkehr von den Stereotypen, die unsere Sichtweise in der vergangenen Ära bestimmt haben. In unserem letztjährigen Bericht2 haben wir darauf hingewiesen, dass die Unmöglichkeit, die internationalen Beziehungen auf der Grundlage eines hierarchischen Ansatzes zu strukturieren, ein Kennzeichen der kommenden Ära sein wird. Die darauf folgenden Ereignisse haben gezeigt, dass die Dinge tatsächlich diesen Weg eingeschlagen haben.

Abwendung eines totalen Kalten Krieges.

1945, als sich die internationale Ordnung herausbildete, die wir bis heute als vorbildlich ansehen, zog der Schriftsteller und Essayist George Orwell in seinem Essay Du und die Atombombe3 die enttäuschende Schlussfolgerung, dass die gewaltigen militärischen Fähigkeiten der Länder mit massiven Atomwaffenarsenalen einen ständigen Kalten Krieg unvermeidlich machten. Dies geht über die Konfrontation zwischen ihnen hinaus und schließt - als noch folgenreicheren Faktor - ihre Konfrontation mit anderen Ländern ein, die nicht über Massenvernichtungswaffen verfügen. In der Hierarchie der internationalen Prioritäten werden die Beziehungen zwischen den großen Atommächten immer über den anderen Beziehungen stehen, und ihr Konflikt wird verhindern, dass jemals ein System der Zusammenarbeit, sei es global oder regional, geschaffen wird, und wird stattdessen nur die Schaffung eines Systems des Wettbewerbs ermöglichen. Alle Initiativen dieser Mächte stehen unter dem Eindruck ihrer Beziehungen zu denjenigen, die ihnen an Zerstörungskraft ebenbürtig sind. So schien ihm die internationale Politik zu einem ewigen Zustand verdammt zu sein, in dem kein Krieg herrscht, sondern ein „Frieden, der kein Frieden ist“.

Bislang ist das Schicksal der globalen Stabilität in der Tat den Differenzen zwischen den mächtigsten Ländern wie den Vereinigten Staaten, Russland und China zum Opfer gefallen. Aber ist dies ein ausreichender Grund für die Annahme, dass wir „die Übel, die wir haben, eher ertragen sollten als zu anderen zu fliegen, von denen wir nichts wissen “4 , zumal sich die Welt selbst inmitten heftiger Konfrontationen nicht in rivalisierende Blöcke aufspaltet, wie es im vergangenen Jahrhundert der Fall war. Die Erfahrung des Blocksystems, wie die der westlichen Gemeinschaft, wird trotz ihres vermeintlichen Erfolgs nicht wiederholt. Dies deutet darauf hin, dass verbindliche, von Ideologie und strenger Disziplin geprägte Allianzen eher die Ausnahme als die Regel sind. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass andere Länder danach streben, Bündnisse nach dem Vorbild des Westens zu schließen, was die Gleichgesinnten betrifft.

Neue Regeln ergeben sich aus der Verschiebung der Machtverhältnisse und, wenn wir die heutige Welt betrachten, aus der Tatsache, dass kleine Gruppen von Ländern nicht mehr in der Lage sind, dem Rest der internationalen Gemeinschaft vorzuschreiben, was zu tun ist. Das Streben nach Unabhängigkeit, das sich auf gegenseitigen Respekt gründet und das wir in den meisten Ländern der Welt beobachten können, ist zur strukturellen Grundlage für eine entstehende regionale und internationale Ordnung geworden.

Die heutige Situation ist ironisch. Auf der einen Seite vollzieht sich auf der internationalen Bühne ein tiefgreifender Wandel. Er ist umfangreicher und tiefgreifender als der vorangegangene, der Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre stattfand. Andererseits sind diese Veränderungen nicht von Natur aus revolutionär. Sie führen nicht zu Zusammenbruch und Vergänglichkeit, sondern eher zu einer Umgestaltung der früheren Regeln und Normen. Um ehrlich zu sein, ist niemand wirklich daran interessiert, dass sich ein radikales Szenario abspielt. Die derzeitige und zu erwartende internationale Eskalation sieht weniger nach einer durchdachten Strategie aus, sondern eher nach dem Ergebnis von Hirngespinsten oder einem Mangel an alternativen Ideen. Der springende Punkt ist, dass es kein Zurück mehr gibt und dass das, was vor uns liegt, nicht wie eine Rekapitulation der Vergangenheit aussehen wird.

Es besteht ein Bedarf an Stabilisierungsmechanismen, die nicht nur die bestehenden Fähigkeiten der Länder erweitern, sondern auch als Schutz vor bedauerlich tragischen Szenarien dienen, wie sie sich rund um die Ukraine und im Nahen Osten abspielen. Die Suche nach solchen Mechanismen wird in Eurasien, dem flächen- und bevölkerungsmäßig größten Kontinent der Welt, am weitesten verbreitet sein. Hier haben sich die günstigsten Voraussetzungen dafür entwickelt. Die Verbindung Eurasiens mit dem Rest der Welt ist so eng, dass die eurasischen Prozesse einen entscheidenden Einfluss auf die anderen Teile des Planeten und auf die Ansätze zur Lösung entscheidender Sicherheits- und Nachhaltigkeitsprobleme haben werden, z. B. in den Bereichen Ernährung, Energie und Umwelt.

Die Entwicklung eines jeden bedeutet Sicherheit für alle

Vom Besonderen zum Allgemeinen

Der Aufbau eines eurasischen Systems der Sicherheitskooperation stößt sowohl als Ideal als auch als praktisches Projekt auf zahlreiche Hindernisse. Dennoch ist es innerhalb dieser riesigen Ausdehnung möglich, wenn die Ziele der Entwicklung jeder Nation Vorrang vor den Faktoren haben, die zu Konflikten und Wettbewerb führen. Im Großraum Eurasien wirken sich Konflikte nur auf Randgebiete aus und reichen nicht tief in das Innere des Territoriums hinein, was bedeutet, dass die Wahrung der Stabilität durch den Einsatz neuer Formen der Sicherheitskoordinierung durchaus möglich erscheint.

Die globalen Ereignisse der letzten drei Jahre zeigen deutlich, dass der Drang der einzelnen Länder, unterschiedliche Entwicklungspfade zu verfolgen und sich nicht in bestimmte Blöcke einzuschließen, stärker ist als die Trägheit der Spaltung entlang ideologischer oder sogar strategischer Linien. Selbst auf dem Höhepunkt der ideologischen und militärischen Rivalität in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entschieden sich viele Länder der „Dritten Welt“ dafür, sich keiner Seite des binären Universums anzuschließen, obwohl die beiden gegnerischen Blöcke den Kern der internationalen Politik bildeten. Diese Abneigung ist heute noch natürlicher geworden, da die Rivalitäten ihren strukturierten Charakter verloren haben und die ideologiegetriebenen Versuche, die Welt in Demokratien und Autokratien aufzuteilen, so künstlich sind, dass sie dem internationalen Praxistest nicht standhalten.

Mit einem unterschiedlichen Maß an Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen halten die meisten Länder an ihrem Recht auf ihren einzigartigen Platz in den globalen Angelegenheiten fest und versuchen, ihre eigenen Wege zur Erreichung ihrer Entwicklungs- und Sicherheitsziele zu bestimmen. Die moderne Geschichte bietet Beispiele für kooperative Initiativen, die auf gemeinsamen Wohlstand abzielen, von denen die ASEAN die bekannteste ist. Eine solche Zusammenarbeit beruht auf dem Verzicht auf Diktat in politischen Angelegenheiten und der Ausweitung praktischer Interaktionen, um den besonderen Bedürfnissen jedes Landes gerecht zu werden. Diese Grundsätze bieten einen Ausgangspunkt für Überlegungen darüber, wie regionale Sicherheit in der modernen Welt aussehen könnte. Gemeinsam bilden die regionalen Sicherheitssysteme ein Fundament für die universelle Sicherheit.

Die Sicherheit Eurasiens ist untrennbar mit der globalen Sicherheit verbunden, was sie zu etwas Besonderem macht.

Erstens hängt die Sicherheit Russlands und Chinas unmittelbar von ihren jeweiligen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten ab. Dies ist ein entscheidendes Element der internationalen Politik, das ihren Inhalt bestimmt. Dementsprechend haben die strategischen Ambitionen der Vereinigten Staaten direkte Auswirkungen auf die eurasische Sicherheit. Darüber hinaus bleibt der westliche Rand Eurasiens - Europa - Teil des kollektiven Westens und verfolgt seine Gruppeninteressen.

Die Zukunft Europas ist ein entscheidender Faktor, der die internationale Politik in den kommenden Jahrzehnten beeinflussen wird. Auch wenn die Ära Europas als globales Zentrum zu Ende geht, bleibt es aufgrund seiner Wirtschaftskraft und seiner technologischen Kapazitäten ein attraktiver Partner für die Erreichung von Entwicklungszielen in anderen Regionen. Die Ereignisse der Jahre 2022-2024 haben die transatlantischen Beziehungen gestärkt und die Handlungsfähigkeit Europas in internationalen Angelegenheiten geschwächt, da Europa weiterhin unbeirrt im Kielwasser der US-Politik folgt. Angesichts des Tempos und Ausmaßes der globalen Veränderungen wird diese Situation jedoch nicht ewig andauern. Die wichtigsten eurasischen Mächte gehen davon aus, dass sich die Positionierung Europas in den kommenden Jahren im Zuge der Umgestaltung des internationalen Systems ändern kann, was einige europäische Länder dazu bewegen könnte, sich an umfassenderen eurasischen Projekten zu beteiligen.

Zweitens ist die Sicherheit einer Gruppe von eurasischen Ländern auch Teil der kollektiven Sicherheit. Viele dieser Länder finden wichtige finanzielle, technologische und kulturelle Ressourcen für ihre Entwicklung außerhalb Eurasiens. Sie spielen auch eine wichtige Rolle in der internationalen Politik und haben Einfluss auf zahlreiche Entwicklungen in der Welt. Ihre globale Bedeutung und ihre Einbindung in das „große Spiel“ auf höchster Ebene gewährleisten, dass sie ein Interesse an der Erhaltung des Friedens in Eurasien haben. Dies erklärt die relative Stabilität innerhalb der eurasischen Grenzen und unterstützt die Bemühungen, gemeinsame Sicherheitsplattformen in Eurasien zu schaffen. Bemerkenswert ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg kein einziger größerer militärischer Konflikt mit Beteiligung eurasischer Länder ausgebrochen ist (der westliche Rand bildet eine Ausnahme aufgrund des europäischen „Nullsummenspiels“, das diesen Teil der Welt seit Jahrhunderten beherrscht).

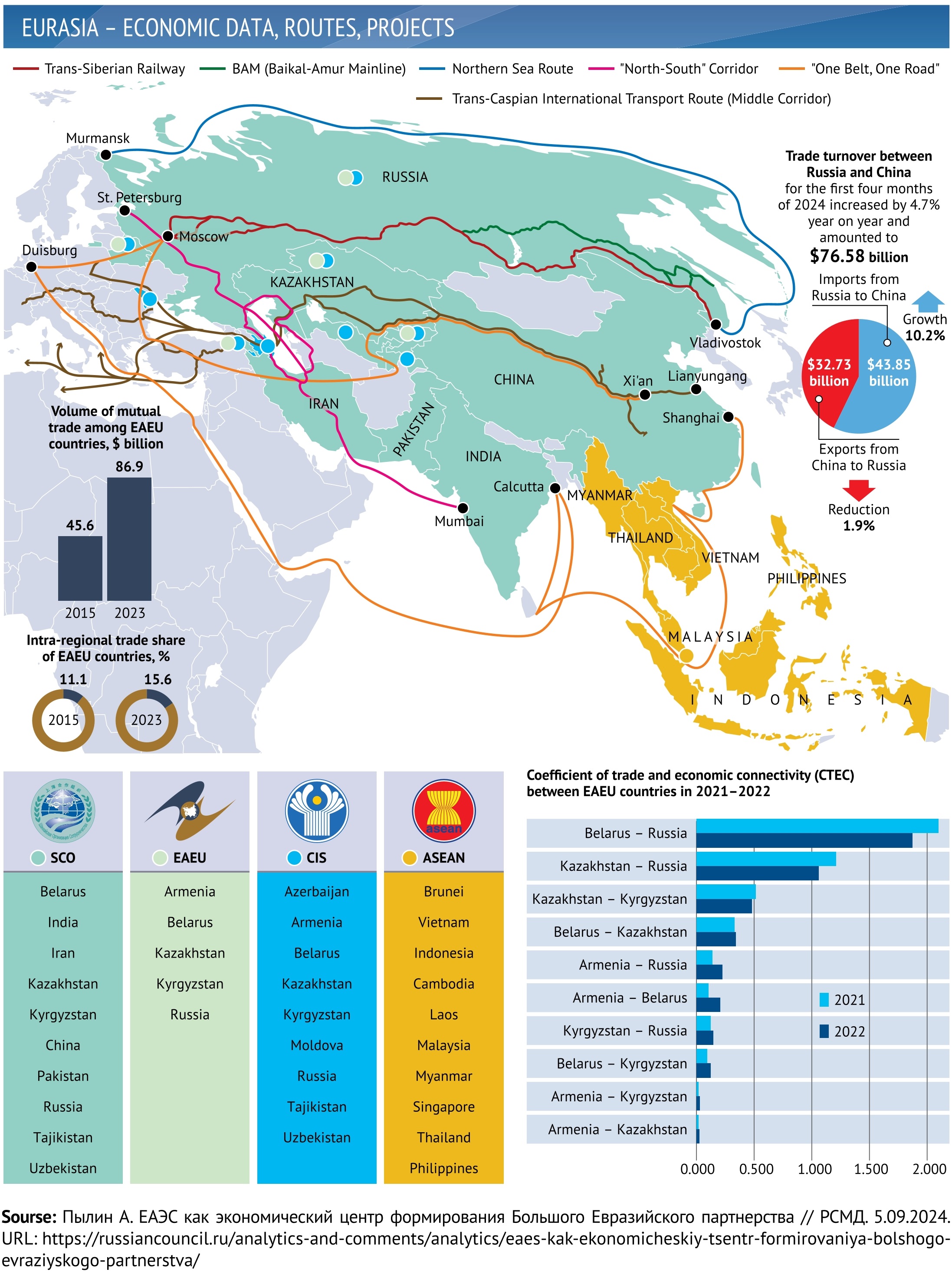

Die historischen Wege und Routen durch Eurasien und um Eurasien herum, die vor dem Zeitalter der Entdeckungen und der europäischen Kolonisierung entstanden sind, werden im Zuge der weiteren Diversifizierung des globalen politischen und wirtschaftlichen Systems wiederbelebt. Ironischerweise tragen die von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten gegen Russland verhängten wirtschaftlichen Strafmaßnahmen zur Entwicklung alternativer globaler Handelsnetze bei und fördern die wirtschaftliche Flexibilität und die Suche nach alternativen Lösungen.

Drittens erstreckt sich Eurasien objektiv über einen beträchtlichen Teil des bewohnbaren Landes und beherbergt zahlreiche Zivilisationen und Dutzende von Ländern, in denen 70 Prozent der Weltbevölkerung leben. Es ist kein Zufall, dass diese Region die klassischen geopolitischen Theoretiker faszinierte, die in Eurasiens Kernland das Zentrum globaler Prozesse sahen.

Die eurasische Sicherheit ist untrennbar mit der globalen Sicherheit verbunden, und ihre spezifischen Grundsätze, Mechanismen für die Zusammenarbeit zwischen den Ländern und institutionelle Formen lassen sich kaum spezifisch für eine einzige Region definieren. Eurasien ist in Bezug auf die Beziehungen zwischen den einzelnen Ländern komplex, birgt aber angesichts seines Strebens nach einem nachhaltigen Beziehungssystem und dem Fehlen veralteter Institutionen ein enormes Potenzial. Er hat das Potenzial, Alternativen zu den Grundsätzen und institutionellen Formen der europäischen Sicherheit zu entwickeln,5 die aufgrund des einzigartigen kulturellen und historischen Hintergrunds Europas nicht universell sein können. Der Rahmen von Helsinki, der die Konferenz und dann die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ins Leben rief, war Europas wichtigste Errungenschaft bei der Schaffung von Sicherheit für alle. Die OSZE war jedoch nicht in der Lage, sich an das neue Kräftegleichgewicht nach dem Kalten Krieg von 1946 bis 1990 anzupassen, der zu anhaltenden großen militärischen und politischen Krisen in Europa geführt hat.

Vom Allgemeinen zum Besonderen

Eurasien ist eine Region, aus der ein neues Konzept der internationalen Sicherheit hervorgehen könnte. Dieses Potenzial wird einerseits durch seine Untrennbarkeit von globalen Sicherheits- und Entwicklungsfragen und andererseits durch das Interesse der Länder an einem stabilen Umfeld, das frei von existenziellen Bedrohungen ist, unterstützt. Die Stellung Eurasiens in der Weltwirtschaft erfordert nicht, dass sich die Nationen zusammenschließen, nur um von den Vorteilen der Vereinigung zu profitieren, wie es bei den westlichen Ländern der Fall ist. Die Schaffung klar definierter geopolitischer und zivilisatorischer Barrieren ist in Eurasien jedoch unwahrscheinlich. Die sehr unterschiedlichen Erfahrungen, die der Kontinent mit neuen internationalen Trends gemacht hat, könnten schließlich die Grundlage für eine globale Transformation bilden.

Der eurasischen Sicherheit liegen die folgenden Faktoren zugrunde:

Die Anerkennung der räumlichen Integrität des Kontinents und der Unmöglichkeit, dort Trennlinien zu ziehen.

Die Anerkennung gemeinsamer Interessen und kollektiver Führung.

Politische Gleichheit aller Länder der Region, unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Potenzial.

In Eurasien gibt es keine revolutionären oder revisionistischen Länder, die sich gezwungen sehen, ihre politischen Systeme zu exportieren (wie die Sowjetunion oder die Vereinigten Staaten), um zu überleben. Radikale Ideen kommen nicht aus den Ländern, sondern von grenzüberschreitenden extremistischen Gruppen. Sie einzudämmen und zu beseitigen ist ein gemeinsames Ziel.

Das eurasische regionale Sicherheitssystem zielt darauf ab, Fragen unabhängig von globalen Sicherheitsbelangen anzugehen, die laut Orwell von den Beziehungen zwischen den großen Atommächten dominiert werden, und die Widerstandsfähigkeit der Region gegenüber externen Herausforderungen zu verbessern, was die Widerstandsfähigkeit jedes einzelnen Landes voraussetzt. Die Verteidigung gegen externe Bedrohungen und die Verhinderung einer Verschärfung interner Konflikte werden eher durch multilaterale Zusammenarbeit als durch starre Blockdisziplin erreicht. Ein praktisches Ziel besteht darin, externe Bedrohungen zu identifizieren, die die eurasischen Länder nicht dazu zwingen, in einem Orwell'schen Kalten Krieg unter Beteiligung von Atommächten eine Seite zu wählen.

Das gemeinsame Verständnis, dass unabhängige Länder die Grundlage der Ordnung bilden, trägt dazu bei, das Kernprinzip des gegenseitigen Verzichts auf jegliche Schritte zu formulieren, die die Integrität der Region und die Gleichheit der Länder in dieser Region verletzen könnten. Der Kernwert liegt in der bedingungslosen Achtung der sozio-politischen Systeme der jeweils anderen Seite und der entschiedenen Ablehnung von Bestrebungen, diese zu verändern. Dieser Ansatz mag selbstverständlich erscheinen und steht in krassem Gegensatz zu den Praktiken der 1990er- und 2010er-Jahre, als die gewaltsame Umgestaltung souveräner Länder mit aktiver externer Beteiligung bis hin zur militärischen Intervention von den politischen Führern des Westens als Standardansatz betrachtet wurde.

Souveräne Gleichheit ermöglicht Gerechtigkeit, ein Konzept, das zwar subjektiv ist, aber für die internationale Politik eine zentrale Rolle spielt. Die künftige internationale Ordnung wird sich darauf konzentrieren, gerechte Beziehungen zu gewährleisten, selbst wenn die bisherigen Institutionen, die dazu gedacht waren, Machtungleichgewichte auszugleichen, abgebaut werden. Je mehr die künftigen Regeln Fairness garantieren können, desto wirksamer werden sie bewaffnete Konflikte verhindern. Das kollektive Ziel ist die Wahrung der Gerechtigkeit im Hinblick auf die Kerninteressen und Werte aller eurasischen Nationen.

Nicht wie in Europa

Es ist unrealistisch zu erwarten, dass in der nächsten Phase die Verhältnisse, die in den vergangenen Jahrhunderten oder Jahrzehnten für Europa typisch waren, irgendwie wiederholt werden. Wenn es um die künftige regionale Sicherheit geht, ist es unerlässlich, sich von traditionellen Wahrnehmungsmustern und allzu vertrauten Lösungen zu lösen. Anders als in Europa, wo sich die Interessen Russlands und des Westens überschneiden, gibt es in Eurasien keine gemeinsame grundlegende Herausforderung, die durch die Einführung eines Helsinki-ähnlichen Modells der kollektiven regionalen Sicherheit gelöst werden könnte. In diesem Fall gibt es keine gegnerischen Großmächte oder Blöcke, deren Gleichgewicht die Interessen in den Vordergrund stellen würde. In Eurasien gibt es keine Länder oder Interessen zweiten Ranges, denn selbst die größten Länder sind nicht in der Lage, einem anderen Land ihre eigenen Regeln aufzuzwingen.

Wie wir gesehen haben, kann das dem europäischen System zugrunde liegende Machtgleichgewicht nicht als Lösung angesehen werden, nur weil die großen eurasischen Länder in Fragen, die für ihr Überleben entscheidend sind, nicht miteinander konkurrieren. Mit anderen Worten: Das Gleichgewicht der Macht und des Einflusses zwischen Russland, China und Indien - auch wenn es gelegentlich zu Spannungen kommt - beeinträchtigt weder ihre Überlebenschancen noch ihre Chancen, ihre Entwicklungsziele zu erreichen. Die Differenzen zwischen den eurasischen Großmächten bestehen zwar, aber sie manifestieren sich auf einer globalen Ebene der internationalen Politik. In Eurasien sind sie nicht von überragender Bedeutung, was für die Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung ist.

Macht und ihre Emotionen

Auch wenn Eurasien einzigartig ist und einen integralen Bestandteil des internationalen Systems darstellt, ist es nicht losgelöst vom internationalen Kontext und den historischen Mustern. Nach einer Periode der starken Regulierung und des Vertrauens auf Institutionen (diese Ordnung wurde 1945 eingeführt) sind die internationalen Beziehungen zu den „ursprünglichen Einstellungen“ zurückgekehrt. Macht ist nach wie vor eine Schlüsselkategorie, und der Einsatz (oder die Androhung des Einsatzes) von Macht ist wieder gefragt. Darüber hinaus prägen die Emotionen und persönlichen Eigenschaften der Führungspersönlichkeiten in Verbindung mit den nationalen strategischen Kulturen die Interaktionen zwischen den Großmächten jetzt noch stärker als die etablierte Ordnung, die Normen und Regeln, die aus der Ära der bipolaren Konfrontation stammen und die während der gesamten Übergangszeit fortbestanden.

Furcht und Wut sind zwei Emotionen, die in internationalen Angelegenheiten eine Rolle spielen. Zusätzlich zu den bestehenden Umständen werden sie in jedem Fall durch die historischen Erfahrungen einer Nation bestimmt. Furcht, die von Befürchtungen bis hin zu Angst und Schrecken reicht, ist eine der wichtigsten Triebfedern für das Verhalten der Länder.6 Wut, die von Verärgerung und Groll bis hin zu Zorn reicht, treibt die internationalen Beziehungen ebenfalls an und äußert sich in Vergeltungsmaßnahmen und Gewalttaten bis hin zum Terrorismus. Angst und Wut treiben oft nicht nur politische Führer, sondern auch ganze Gesellschaften an. Diese Emotionen wirken sich auf die Art und Weise aus, wie Sicherheit gestaltet und verstanden wird.

Gelegentlich beobachten Länder die Entwicklung internationaler Prozesse aus einer Position der Macht und der von der Macht abgeleiteten Emotionen, wie Ruhe und Festigkeit. Das Gefühl der Macht ist eine wesentliche Triebkraft in den Beziehungen zwischen führenden Militärmächten. Grundlegende Emotionen wie Angst und Wut sowie Ruhe, die auf dem Gefühl der eigenen Überlegenheit beruhen, bestimmen - wie in früheren historischen Epochen - die Wahl zwischen zwei Schlüsselstrategien: der Vernichtungs- und der Positionsstrategie.7

Die Vernichtungsstrategie beruht stets auf einer deutlichen Überlegenheit an Mitteln und militärischen Kräften, auf der Ergreifung der Initiative und der raschen Überwältigung des Gegners. Im Gegensatz dazu räumt die Positionsstrategie die Initiative ein und überlässt es der vorrückenden Partei, zu handeln. Sie setzt auf die Bedeutung der Konzentration und des schrittweisen Aufbaus der Ressourcen. Wer diese Strategie anwendet, vermeidet Entscheidungsschlachten so lange wie möglich und greift nur an, wenn er glaubt, nicht verlieren zu können. In der Regel begünstigt die Zeit diejenigen, die eine positionelle Strategie verfolgen.

Die meisten eurasischen Länder bevorzugen traditionell die Stellungsstrategie. Das klassische eurasische Militärdenken ist zum Beispiel in der chinesischen Abhandlung Die Kunst des Krieges festgehalten, in der die Grundsätze der Stellungsstrategie dargelegt sind: „Die höchste Form der Feldherrschaft ist es, die Pläne des Feindes zu durchkreuzen, die nächstbeste ist es, die Zusammenführung der feindlichen Truppen zu verhindern, die nächste in der Reihenfolge ist es, die feindliche Armee im Feld anzugreifen „8 In Russland waren Geduld und die Bereitschaft, lange Konfrontationen auszuhalten, schon immer Teil der militärischen und politischen Tradition, die sich zum Beispiel in der Taktik der mittelalterlichen Moskauer Fürsten oder der Generäle des Vaterländischen Krieges von 1812 manifestierte.

Diese Spekulationen stehen im Zusammenhang mit den aktuellen internationalen Entwicklungen. In dem Bestreben, ihre Hegemonie aufrechtzuerhalten, entscheiden sich die Vereinigten Staaten inmitten tiefgreifender Verschiebungen des Kräftegleichgewichts zunehmend für eine offensive und provokative Politik. Diese Politik beruht nicht auf einem stillen Vertrauen in die eigene Stärke, sondern auf Wut und Frustration darüber, dass sie von ihren Gegnern herausgefordert werden, sowie auf Ressentiments gegenüber der internen Opposition, die das Ausmaß dieser Herausforderung unterschätzt. Zur Wut gesellen sich Furcht und Sorge, dass die sich abzeichnenden Entwicklungen zu einem für die USA ungewohnten und beunruhigenden Szenario führen könnten, bei dem sich das Kräfteverhältnis in Richtung Osten verschieben wird.

Das Aufeinanderprallen von Emotionen ist ein Markenzeichen der postinstitutionellen Welt. 9

Eine andere Konferenz

In Eurasien gibt es keine Bedingungen, unter denen irgendeine Macht dominant werden kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass Rivalität hier ausgeschlossen ist. Jede Macht verfolgt ihre eigenen Interessen, und Machtgleichgewichte werden sich mit der Zeit und nur schwer herausbilden. Der Vorteil Eurasiens liegt jedoch darin, dass es - von wenigen Ausnahmen abgesehen - keine langjährigen oder tief verwurzelten Konflikte zwischen den Ländern gibt, die von Angst oder Wut erfüllt sind. Die großen eurasischen Mächte haben nicht das Bedürfnis, miteinander zu streiten, um ihre lebenswichtigen Ziele zu erreichen. Weite und reiche Landstriche können verschiedene Kulturen, Zivilisationen und außenpolitische Prioritäten beherbergen. Deshalb kann Eurasien ein Gleichgewicht erreichen, das sich auf eine geduldige, auf ruhigem Vertrauen, Entschlossenheit und gegenseitigem Interesse beruhende Strategie stützt.

Das eurasische System der kollektiven Sicherheit kann sich nicht auf die Prinzipien eines Militärbündnisses mit klar umrissenen Verpflichtungen stützen. Auch eine Blockdisziplin oder eine starre institutionelle Struktur scheiden aus. Wie bereits erwähnt, kann auch das in Europa in den 1970er Jahren im Rahmen des gesamteuropäischen Prozesses etablierte Modell nicht verwendet werden. Das damals entstandene Konzept einer „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit“ passt jedoch gut in den eurasischen Raum als Mechanismus für ständige multilaterale Konsultationen, die eine Interaktion zu allen Themen beinhalten. Der entscheidende Unterschied zu Europa besteht darin, dass die KSZE/OSZE ursprünglich geschaffen wurde, um Einflusssphären in Europa zu definieren, und sich später zu einem Instrument zur Aufrechterhaltung des atlantischen Monopols entwickelte. Beides ist in Eurasien keine praktikable Option. Eine gleichmäßige Verteilung der Verantwortung für Stabilität und Sicherheit unter den eurasischen Mächten beruht auf dem Verzicht auf die Dominanz einer Nation.

Zu den Grundsätzen der Polyzentralität, die erstmals 1997 in der Gemeinsamen Erklärung Russlands und Chinas über eine multipolare Welt und die Schaffung einer neuen internationalen Ordnung10 dargelegt wurden, gehören die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, die Achtung gegenseitiger Interessen, Gleichberechtigung und die Verpflichtung zu einem kollektiven Ansatz bei der Lösung von Sicherheitsfragen, wie z.B. die Entmilitarisierung gemeinsamer Grenzen oder die Bereitstellung von Sicherheitsgarantien für kleine und mittelgroße Pufferländer, die zwischen Großmächten liegen. Diese Grundsätze nehmen nun eine multilaterale Dimension an.

Die eurasische Sicherheit kann sich nicht auf eine geschlossene Architektur stützen. Sie ist nicht in einer einzigen internationalen Organisation verankert, sondern in einem Netz bilateraler und multilateraler Abkommen und verschiedener Vereinigungen, die gemeinsam alle (nicht nur militärischen und politischen) Aspekte der kollektiven Sicherheit abdecken. Ein wichtiges Ziel ist es, die Präsenz externer Kräfte, die die Ängste und den Zorn kleiner und mittlerer Länder ausnutzen, um Spannungen in Eurasien zu schüren, zu verringern und die Chancen für ihr Eingreifen zu mindern. Das Sicherheitssystem wird sich darauf konzentrieren, alle größeren Konflikte unter Einbeziehung regionaler Akteure zu lösen.

Die gegenseitige nukleare Abschreckung zwischen den Großmächten macht das Erreichen absoluter politischer Ziele zu einem unrealistischen Unterfangen. Jetzt ist die Zeit der relativen Siege, ein absoluter Sieg kommt nicht in Frage. Alle größeren Konflikte, die wir in Eurasien beobachten können, wie z.B. zwischen Russland und dem Westen, den USA und China, Indien und Pakistan oder Iran und Israel, um nur einige zu nennen, beruhen auf Positionskonflikten, bei denen eine Vernichtungsstrategie mit hohen Risiken behaftet und weitgehend unproduktiv ist. Die Architektur der eurasischen Sicherheit in ihrem militärischen und politischen Aspekt und in ihrem Kräfteverhältnis wird genau auf dem Gefühl des ruhigen Vertrauens in die eigene Stärke und der allgemeinen Entwicklung der internationalen Beziehungen beruhen.

Sicherheit und Vorteile

Die moderne internationale Sicherheit ist ein komplexes Konstrukt, das über den militärischen und politischen Rahmen hinausgeht. So wie der Wettbewerb alle Bereiche umfasst, einschließlich Kultur und Wirtschaft, so ist auch die Sicherheit ein komplexes Gebilde. Der gesunde Menschenverstand suggeriert, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit eine Grundlage für konfrontationsfreie politische Beziehungen schafft. In der realen Welt sind die Dinge jedoch meist komplizierter.

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und der EU waren bemerkenswert stark. Selbst im Jahr 2022 belief sich der Handel auf 258,6 Milliarden Dollar.11 Die EU war Russlands wichtigster Handelspartner und der wichtigste Markt für seine Energie. Eine tiefere Integration, etwa die Beteiligung russischer Unternehmen an EU-Pipeline-Anlagen oder an einzelnen Unternehmen wie Opel, wurde aus politischen Gründen lange vor Ausbruch der Ukraine-Krise im Jahr 2014 verhindert.12 Das hohe Handelsvolumen trug nicht dazu bei, eine Verschlechterung zu verhindern, und der politische Dialog brach zusammen. Die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine waren auch nach 2014 durch ein hohes Maß an gegenseitiger Abhängigkeit gekennzeichnet. Im Jahr 2021 belief sich das Handelsvolumen auf 12,2 Milliarden US-Dollar, was die politischen Differenzen nicht minderte, sondern eher noch verschärfte. Eine friedliche Angelegenheit über die Exklusivität der Wirtschaftsbeziehungen mit Europa, die bis in die frühen 2010er Jahre zurückreicht, führte zu einer tiefen Krise, die in einem bewaffneten Konflikt endete. Die höchste wirtschaftliche Interdependenz zwischen China und den Vereinigten Staaten (mit einem Handelsvolumen von 690 Milliarden Dollar im Jahr 2023)13 geht einher mit einer Eskalation des politischen Wettbewerbs und Washingtons Versuchen, Chinas technologisches Wachstum zu bremsen, unter anderem durch die Verhängung restriktiver Maßnahmen.14 Umgekehrt entwickeln sich komplexe politische Beziehungen zwischen China und Indien bei einem Handelsvolumen von über 100 Milliarden Dollar.15

Beispiele für die nicht lineare Beziehung zwischen Wirtschaft und internationaler Politik, insbesondere in Sicherheitsfragen, gibt es viele. Wirtschaftliche Vorteile können die Voraussetzungen für eine politische Zusammenarbeit schaffen, aber sie können die Länder nicht vor Konfrontationen schützen, wenn es um grundlegende Sicherheitsfragen geht.

Politisierung und Möglichkeiten, sie zu bekämpfen.

Die moderne Weltwirtschaft ist in Bezug auf Finanzen und Handel stark globalisiert. Die Globalisierung hat die Kosten erheblich gesenkt, die Lieferketten gestrafft und mehrere Volkswirtschaften in Technologie- und Wertschöpfungsketten integriert und damit ihr Wachstum und ihre Modernisierung gefördert. Der US-Dollar ist zu einem bequemen Instrument für internationale Zahlungen und die Bildung von Reserven geworden, während technologische Plattformen die Länder zu einem einzigen Wirtschaftsorganismus zusammengeführt haben. Die „lebenswichtigen Organe“ der globalen Netze in Form von Finanz-, Technologie- und Kommunikationszentren befinden sich jedoch nach wie vor in der Zuständigkeit westlicher, vor allem US-amerikanischer, Staatsorgane. Die Vereinigten Staaten verlieren an Glaubwürdigkeit, weil sie die wirtschaftlichen Interdependenznetzwerke für politische Zwecke ausnutzen, aber es sind keine vollwertigen Alternativlösungen in Sicht.16

Angesichts der Dominanz des US-Dollars auf dem internationalen Parkett kann die Abkopplung einzelner Unternehmen oder Personen von Dollar-Zahlungen schwere wirtschaftliche Schäden nach sich ziehen. Nach Angaben von SWIFT entfallen 48,03 Prozent der über dieses internationale Zahlungsnetzwerk abgewickelten Transaktionen auf den US-Dollar, während der Anteil des Euro auf 23,2 Prozent gesunken ist.17 Blockierende Finanzsanktionen sind ein wichtiger Bestandteil des US-Instrumentariums und werden auch von der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, Kanada und anderen Ländern häufig eingesetzt. Russland ist zum Hauptziel solcher Maßnahmen geworden, obwohl auch Personen aus dem Iran, Nordkorea, China und sogar US-Verbündete und Partner wie die Türkei oder die VAE von diesen Sanktionen betroffen sind, wenn auch in geringerem Maße.

Auch der Handel und die technologischen Beziehungen sind zu brisanten politischen Themen geworden. Zu den Sanktionen gegen Russland gehören weitreichende Ausfuhr- und Einfuhrverbote. Die US-Gesetzgebung schreibt Ländern, die in den USA hergestellte Technologien, Produktionsanlagen und Software verwenden, die Einhaltung von Ausfuhrkontrollen vor. Die Einfuhrbeschränkungen betreffen russisches Erdöl, raffinierte Produkte, Gold, Diamanten, Stahl und andere Erzeugnisse. Die Exportkontrollen in Bezug auf China, insbesondere in den Bereichen Elektronik und Telekommunikation, werden verschärft. Chinesische elektronische Dienstleistungen sind in den Vereinigten Staaten verboten, und einige Unternehmen unterliegen Vertragsbeschränkungen in westlichen Ländern. Für den Iran gilt ein totales Ausfuhr- und Einfuhrverbot, und für Nordkorea wurden sogar noch strengere Verbote verhängt. Selbst EU-Unternehmen sind gezwungen, die US-Ausfuhrkontrollen einzuhalten, um Sekundärsanktionen zu vermeiden.

Auch der Verkehr und die digitale Infrastruktur sind betroffen. Zu den Instrumenten gehören die Festlegung von Preisschwellen für den Transport von russischem Öl, Sanktionen für umfangreiche Transaktionen mit dem iranischen Ölsektor und Beschränkungen für die Nutzung des See- und Luftraums, von Häfen, Flughäfen, Gateways und anderen Infrastruktureinrichtungen. Sanktionierte Personen sind vom Zugang zu heute üblichen Diensten wie E-Mail-, Audio- und Videodatei-Aggregatoren abgeschnitten, ganz zu schweigen von angewandten Online-Lösungen im Bereich der Technik und anderen technischen Bereichen.

Die betroffenen Länder haben eine Antwort darauf. Russland und China haben Instrumente zur Verhinderung von Finanzsanktionen in ihre Gesetzgebung aufgenommen. Russland hat ein Verbot für die Ausfuhr von Produktionsmitteln verhängt und außerordentliche Maßnahmen gegen Wirtschaftsakteure aus unfreundlichen Ländern ergriffen. China führt ein System des „doppelten Warenverkehrs“ in strategischen Wirtschaftsbereichen ein und investiert in die Entwicklung seiner eigenen Technologie. Der Iran und noch mehr Nordkorea leben seit langem in teilweiser oder nahezu vollständiger Autarkie. Die Verbündeten der USA denken über eine Diversifizierung ihrer Finanzanlagen nach.

Zurück zum Markt

Die oben genannten Entwicklungen sind inzwischen weit verbreitet und nehmen weiter zu. Sie übertragen den mörderischen Nullsummenspiel-ähnlichen militärischen und politischen Wettbewerb auf die Wirtschaft. Dadurch werden Marktprinzipien, die auf gegenseitigen Vorteilen beruhen, außer Kraft gesetzt. In Anbetracht der waffenfähigen Wirtschaftsbeziehungen und Interdependenznetze erscheint es sinnvoll, solche Verbindungen zu kappen oder zumindest zu diversifizieren. Auch wenn solche Schritte aus marktwirtschaftlicher Sicht unzureichend sind, so sind sie doch unvermeidlich, um die Sicherheitsrisiken zu mindern.

Die Diversifizierung der Finanztransaktionen setzt die Verwendung anderer Währungen als des US-Dollars voraus. Nationale Währungen können dieses Problem teilweise lösen. Die Verwendung des Renminbi im Handel mit China ist angesichts des riesigen chinesischen Marktes eine vernünftige Wahl. Im russisch-indischen Handel ergeben sich jedoch Schwierigkeiten bei der Anlage von Rupien. Noch größere Herausforderungen ergeben sich beim Handel mit weniger entwickelten oder stärker spezialisierten Wirtschaftssystemen. Strategisch gesehen ist ein universellerer Mechanismus erforderlich, der von mehreren großen Volkswirtschaften genutzt werden könnte, ein BRICS-Mechanismus.

Die Suche nach Möglichkeiten zur Diversifizierung des Zahlungsverkehrs geht weiter, aber die Erwartung, dass in absehbarer Zeit eine „BRICS-Währung“ auf den Markt kommt, ist unter anderem aus technischen Gründen verfrüht. Ein besserer Weg ist nicht die Einführung einer alternativen Reserve-„Anti-Dollar“, sondern die Schaffung verschiedener bilateraler oder multilateraler Abwicklungsvereinbarungen, die das US-Finanzdienstleistungsmonopol umgehen können. Angesichts der Größe seiner Wirtschaft und der Zahl der gegen Russland verhängten Sanktionen steht es bei diesen Bemühungen an vorderster Front.

Das Gleiche gilt für die Schaffung innovativer Technologieketten und einheimischer Produktionskapazitäten sowie für die Suche nach alternativen Lieferanten von Industriegütern und Technologien. In jüngster Zeit hatten wir die Gelegenheit, kritische Schwachstellen bei der Verwendung von Produkten zu beobachten, die Komponenten aus westlicher Produktion enthalten. Die im Inland hergestellten Ersatzprodukte können weniger wirksam und teurer sein, sind aber in Bezug auf die Sicherheit unübertroffen. In Zeiten von Verboten und Beschränkungen bieten solche Alternativen eine Lösung, ebenso wie die Suche nach Ersatzprodukten auf anderen Märkten. Heute entstehen neue Ketten an Orten, an denen man sie noch vor wenigen Jahren kaum vermutet hätte, insbesondere in den Beziehungen zwischen Russland und China.

Die Politik der US-Knüppel hat ihren Zweck verfehlt, als die Wirtschaftsakteure rund um den Globus erfindungsreicher wurden und ihre wirtschaftliche Flexibilität verbesserten. Die infrastrukturellen Zwänge haben das Entstehen bzw. die Ausweitung verschiedener Phänomene begünstigt, darunter „Schatten“-Tankerflotten, alternative Versicherungssysteme, Börsen, Kommunikations- und Online-Kommunikationsdienste.

Große Verkehrsprojekte in Eurasien stehen wieder auf der Tagesordnung. Die Fortschritte im Nord-Süd-Korridor sind deutlich zu erkennen. Solche Initiativen voranzutreiben und ein einheitliches System für die gesamte eurasische Region zu schaffen, ist eine Herausforderung, da die eurasischen Länder untereinander unterschiedlich sind und unterschiedliche Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und den westlichen Ländern unterhalten. Auch die beträchtlichen wirtschaftlichen Unterschiede sind ein Faktor, mit dem gerechnet werden muss. Wahrscheinlicher ist, dass ein solches System eine Vielzahl dezentraler bilateraler und multilateraler Formate umfasst und Finanzinstrumente für Transaktionen zwischen einzelnen Ländern sowie Abwicklungssysteme für internationale Vereinigungen wie BRICS, technologische Projekte in Nischenbereichen und gezielte Infrastrukturlösungen einschließt. Die Anzahl solcher Innovationen wird jedoch unweigerlich zu qualitativen Veränderungen führen.

Die eurasische Wirtschaft wird sich unweigerlich von den Netzen der westlich orientierten Interdependenz entfernen, die als Waffen eingesetzt werden. Es gibt keinen Grund, sie zu vergessen, aber es besteht ein Bedarf an Backup-Instrumenten als Schutz vor willkürlicher Politisierung. Die eurasische wirtschaftliche Sicherheit kann ein flexibles und dezentralisiertes Bündel von Mechanismen sein, um die „Abhängigkeit von Interdependenz“ zu verringern. Auch wenn dies jetzt seltsam anmuten mag, könnte Eurasien in der Tat zu einem Aushängeschild in globalen Prozessen der Rückkehr zu einem viel stärker marktbasierten System wirtschaftlicher Beziehungen werden.

Vertrauen ohne Zwang

Friedliche und produktive Beziehungen zwischen Ländern, ob bilateral oder multilateral, können nur auf Vertrauen aufbauen, was für die Entwicklungsperspektiven und Sicherheitsfragen gleichermaßen gilt.

Was liegt dem Vertrauen in den internationalen Beziehungen zugrunde? Die westliche Antwort auf diese Frage betont die kulturelle und ideologische Homogenität, wobei das Nordatlantische Bündnis ein Produkt dieses Ansatzes ist. Die modernen westlichen Länder legen in wichtigen internationalen Fragen eine strenge Block-(Selbst-)Disziplin an den Tag, was sich in ihrem gemeinsamen Abstimmungsverhalten in der UN-Generalversammlung und bei den G20 sowie in ihrer einheitlichen Politik zeigt. Wer aus der Reihe tanzt, wird schnell wieder in die Schranken gewiesen, wenn überhaupt. Auf den ersten Blick stellt dieser Ansatz einen Wettbewerbsvorteil in einer multipolaren Welt dar, was ein weiterer Beweis für innere Stärke ist. Allerdings mangelt es ihm an Flexibilität und er ist von ideologiegetriebenem Dogmatismus geprägt, was für die nichtwestliche Welt ein Ärgernis darstellt.

Die Länder der Weltmehrheit18 (ein Begriff, der in Russland für die nicht-westlichen Länder des Globalen Südens und des Globalen Ostens verwendet wird) müssen sich nicht an die Blockdisziplin halten. Angesichts akuter geopolitischer Konflikte, die darauf abzielen, die moderne Welt zu spalten, kann dies als Schwäche empfunden werden, was gelegentlich von unseren westlichen Partnern, z. B. auf der G20-Plattform, ausgenutzt wird. Dieses Phänomen sollte jedoch anders betrachtet werden: als Streben verschiedener Länder nach ultimativer Flexibilität, die es ihnen ermöglicht, ihre Möglichkeiten nicht einzuschränken und alle in ihrer Reichweite befindlichen Entwicklungsressourcen zu nutzen.

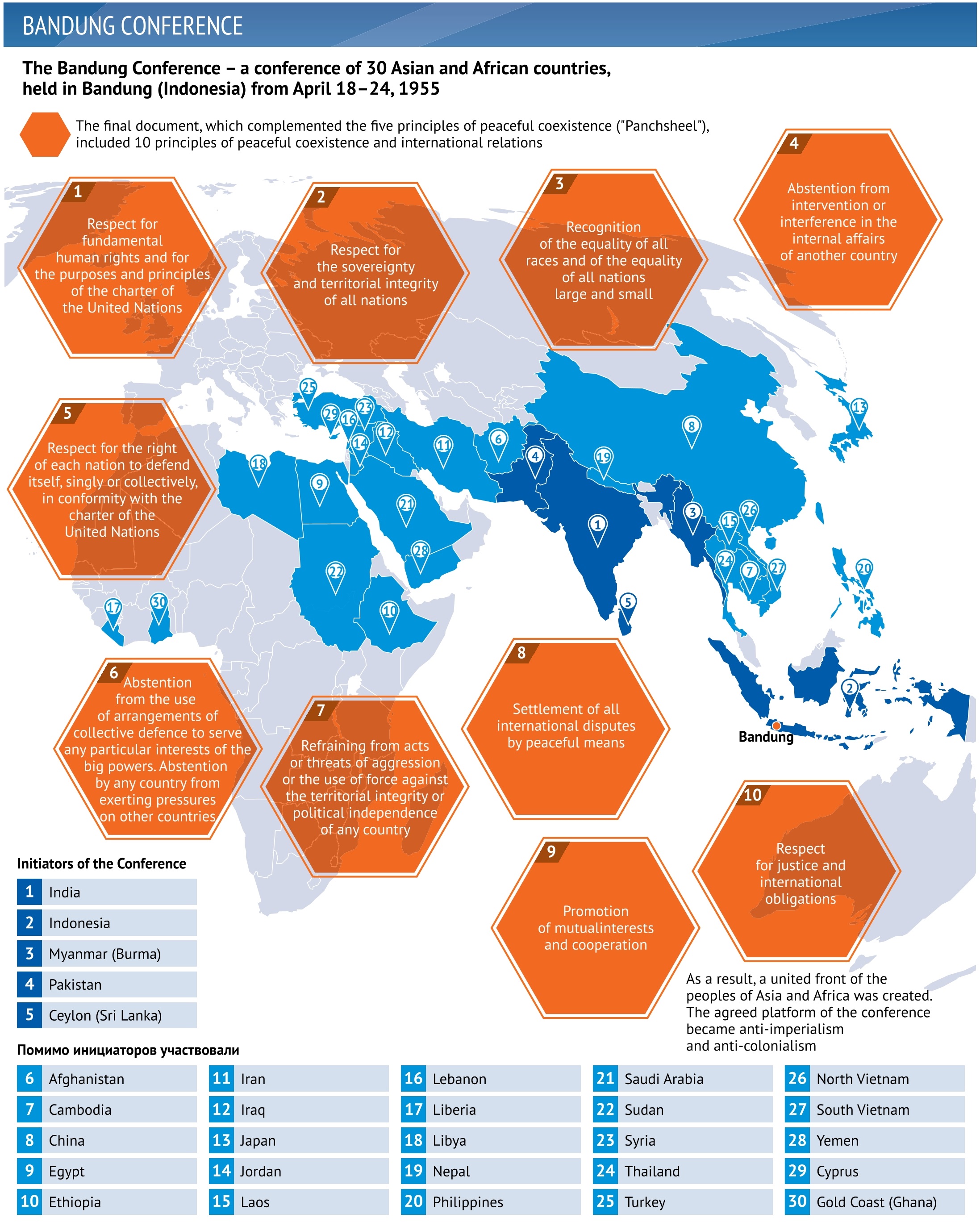

In diesem Zusammenhang stellt sich jedoch eine wichtige Frage: Wie können Beziehungen innerhalb einer diversifizierten, von zahlreichen Widersprüchen geprägten Gemeinschaft aufgebaut werden? Die Tradition der unabhängigen Zusammenarbeit zwischen nicht-westlichen Ländern reicht Jahrzehnte zurück und hat ihre Wurzeln in der Konferenz von Bandung im Jahr 1955, auf der die damals zur Dritten Welt oder zur Bewegung der Blockfreien Staaten zählenden Länder gemeinsame Ziele proklamierten. In der Erklärung wurde das Engagement für die gemeinsame Sache des Widerstands gegen den westlichen Kolonialismus und Imperialismus bekräftigt, die Gleichheit aller Teilnehmer ungeachtet der zwischen ihnen bestehenden Unterschiede anerkannt und gemeinsame Interessen im Namen der Entwicklung gefördert. Später verabschiedete die ASEAN eine ähnliche Reihe von Grundsätzen, die nun auch in die Plattformen der BRICS und der SCO Eingang gefunden haben.

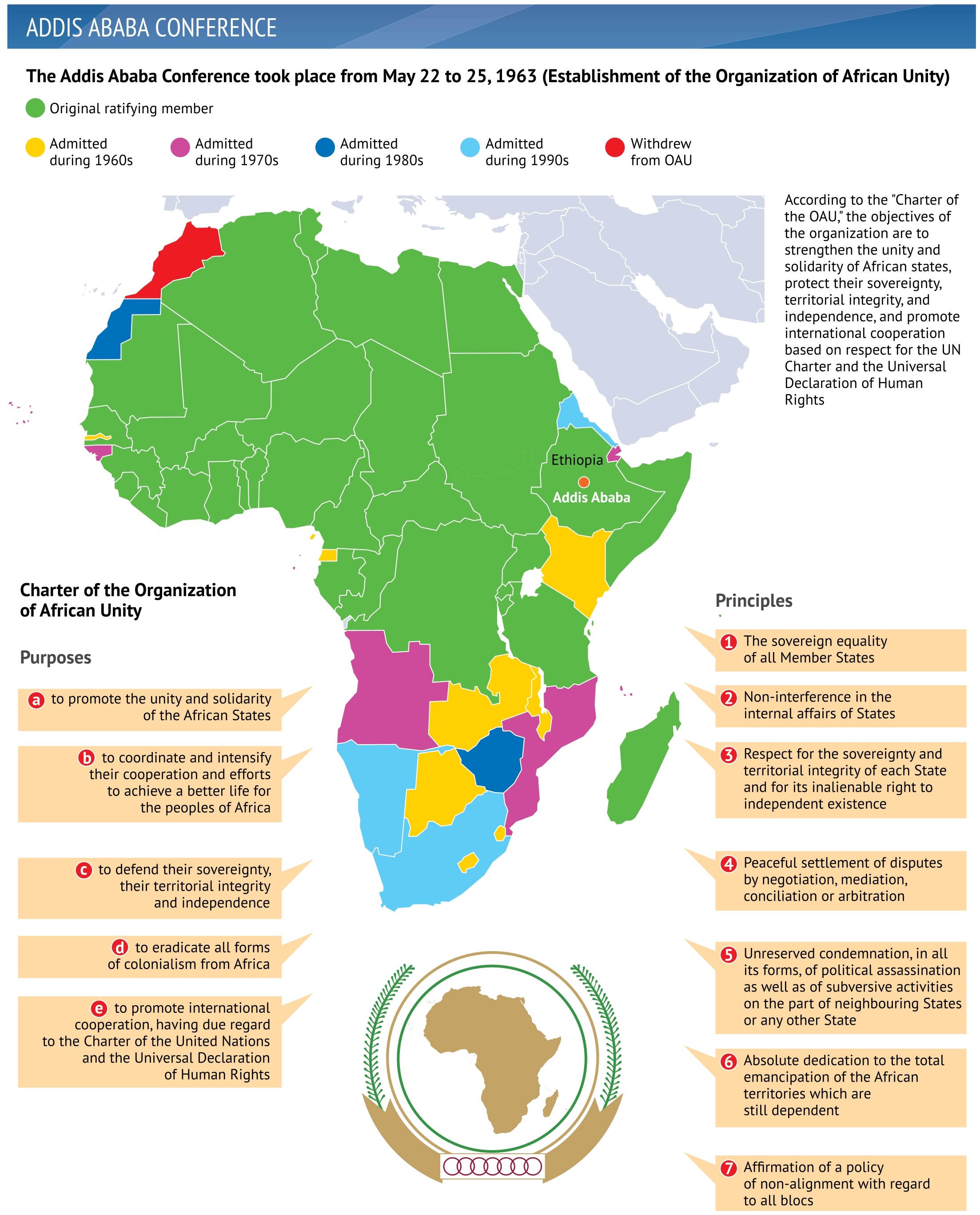

Ähnliche Prozesse sind auch in Afrika zu beobachten. Die Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) gründete sich auf gemeinsame Werte und Ziele der afrikanischen Länder, wie die Ablehnung von Kolonialismus und Neokolonialismus. Man denke nur an die Erklärungen der Gründungsmitglieder der OAU. Julius Nyerere, der erste Präsident von Tansania, äußerte sich wie folgt: „Nur mit Einheit können wir sicher sein, dass Afrika wirklich Afrika regiert“.19 In seiner Eröffnungsrede auf dem Gipfeltreffen 1963 in Addis Abeba, wo die OAU gegründet wurde, betonte auch der Kaiser von Äthiopien, Haile Selassie I., die Bedeutung der Einheit und der Überwindung individueller Unterschiede, um Solidarität zu erreichen: „Einigkeit ist das anerkannte Ziel. Wir streiten über die Mittel, wir erörtern alternative Wege zu denselben Zielen, wir führen Debatten über Techniken und Taktiken. Aber wenn man die Semantik beiseite lässt, gibt es zwischen uns kaum noch Streit. Wir sind entschlossen, eine Union von Afrikanern zu schaffen „20 In dieser Grundsatzrede wurde auch die direkte Verbindung zwischen Afrika und Asien hervorgehoben: „Wir sind mit unseren asiatischen Freunden und Brüdern vereint. Afrika und Asien haben eine gemeinsame Geschichte des Kolonialismus, der Ausbeutung, der Diskriminierung und der Unterdrückung. In Bandung widmeten sich afrikanische und asiatische Staaten der Befreiung ihrer beiden Kontinente von fremder Herrschaft und bekräftigten das Recht aller Nationen, sich frei von jeglicher Einmischung von außen auf ihre eigene Weise zu entwickeln. Die Erklärung von Bandung und die auf dieser Konferenz verkündeten Grundsätze gelten auch heute noch für uns alle. „21.

Seit den Konferenzen von Bandung und Addis Abeba hat sich viel verändert, und auch die Welt hat sich grundlegend gewandelt. Dennoch sind die dort verkündeten Grundsätze und Ziele nicht nur nach wie vor relevant, sondern erhalten nun einen zweiten Aufschwung, insbesondere weil sie gegenseitiges Vertrauen voraussetzen. Wenn wir die Erfahrungen der asiatischen und afrikanischen Länder zusammenfassen, können wir einige Grundsätze herausarbeiten, die sich in der politischen Praxis in der nicht-westlichen Welt bewährt haben.

Erstens: Das Erkennen eines gemeinsamen Ziels, das die verschiedenen Länder vereint, und das Vorantreiben dieses Ziels ist eine unbestreitbare Priorität ihrer Politik.

Zweitens: Die Erkenntnis, dass Unterschiede den Fortschritt auf dem Weg zu gemeinsamen Zielen nicht behindern sollten.

Drittens: Anerkennen der Tatsache, dass die Unterschiede nicht verschwinden werden. Jedes Land hat seine eigenen Besonderheiten und einen eigenen Weg zu gehen. Vertrauen setzt Toleranz für Unterschiede und Kompromisse voraus, um sicherzustellen, dass Unterschiede nicht zu Konflikten führen.

Viertens: Flexible institutionelle und verfahrenstechnische Mechanismen. Die Kombination aus Vertrauen und Anerkennung von Unterschieden lässt starre institutionelle Rahmen und Beschränkungen in den Hintergrund treten. Die Koexistenz und Verflechtung verschiedener Strukturen mit unterschiedlichen Formen der Mitgliedschaft und Verpflichtungen wird so zum praktischen Ergebnis.

Fünftens: Schrittweise interne Konsolidierung, um die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.

Sechstens: Stärkung der auf Vertrauen basierenden Solidarität zwischen den Ländern der Weltmehrheit.

Siebtens: Engagement für die Suche nach lokalen Lösungen für regionale Probleme und für die Behandlung globaler Fragen als Summe regionaler Ansätze, um sicherzustellen, dass das Recht der einzelnen Länder auf Entwicklung nicht zur Geisel neuer globaler Zwänge wird.

Dieser Weg ist langwieriger und komplexer als die herkömmliche Blockdisziplin, aber in einer immer vielfältigeren Welt ist er möglicherweise der einzig gangbare Weg, da immer weniger Länder bereit sind, sich in einer einzigen Säule zusammenzuschließen.

Ist eine Einigung auf die Grundsätze der Weltordnung möglich?

Die Ära nach dem Zweiten Weltkrieg brachte neue, nie genutzte Ansätze zur Strukturierung des internationalen politischen und wirtschaftlichen Systems hervor. Die Errungenschaften der damals geschaffenen Institutionen sind unbestreitbar, doch kein Produkt ist von Dauer. Die anhaltende tiefgreifende Umgestaltung der globalen Landschaft erfordert das Bemühen, die gesammelten Erfahrungen zu überdenken, anstatt sie zu verwerfen. Die Ereignisse des zweiten Viertels des 21. Jahrhunderts werden keinen Schlussstrich unter die bisherige Weltstruktur ziehen, sondern den Weg ebnen, um sie zu verbessern und an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Denn die Ideale, von denen sich die Architekten der Nachkriegswelt leiten ließen, sind nach wie vor in Kraft und entsprechen den globalen Trends.

Ein offener Weltraum, der allen Nationen und Ländern das Recht auf friedliche Entwicklung, Wohlstand und Selbstverwirklichung sichert, ist ein gemeinsames Ziel in der heutigen Welt. In der Tat sind wir diesem Ziel heute viel näher als vor achtzig Jahren, als die Nachkriegsordnung diskutiert wurde. Damals befand sich ein Großteil der Welt noch unter kolonialer Herrschaft, und die Großmächte waren in eine systemische ideologische Konfrontation verstrickt. Heute ist beides nicht mehr der Fall, auch wenn es immer noch Überbleibsel aus der Vergangenheit gibt. Die Auseinandersetzung mit diesen Überbleibseln sollte Teil der Bemühungen um eine erneuerte Weltarchitektur sein.

Das Entstehen neuer globaler Organisationen ist höchst unwahrscheinlich. Auf der Ebene großer Regionen werden unilaterale Bemühungen jedoch nicht ausreichen, und der Drang nach stabileren Formen der Zusammenarbeit wird sich wahrscheinlich durchsetzen. Derzeit werden in Eurasien neue Konstrukte dieser Art - die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die Eurasische Wirtschaftsunion, die Organisation der Turkstaaten und die Belt and Road Initiative - erprobt. Alle diese Initiativen sowie alle bestehenden und künftigen haben experimentellen Charakter. Die Zeit wird zeigen, wie effektiv und funktional sie wirklich sind. In Zukunft könnten universelle regionale Plattformen verschiedene Kooperationsinstitutionen in bestimmten Bereichen umfassen, deren Ziele nicht miteinander in Konflikt geraten.

In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Welt von oben nach unten aufgebaut, von der Spitze der hierarchischen Pyramide bis hinunter zu ihrer Basis. Das neue System wird nicht so konsequent sein, aber es wird viel demokratischer sein. Es wird von unten nach oben aufgebaut und stützt sich auf die Selbstorganisation und die Zusammenarbeit zwischen den Ländern innerhalb der einzelnen Regionen, wo sie gemeinsam dringende, praktische Probleme angehen müssen. Wenn die Menschheit die Fehler vermeidet, die sie zurückwerfen, wie es in der Vergangenheit der Fall war, dann wird die praktische Interaktion auf regionaler Ebene ein neues System hervorbringen, das die Komplexität und Vielfalt des Planeten erfasst und in der Lage ist, diese Eigenschaften von Hindernissen auf dem Weg zur Entwicklung in eine Grundlage für Wachstum zu verwandeln.

References

1: Oleg Barabanov, Timofei Bordachev, Yaroslav Lissovolik, Fyodor Lukyanov, Andrey Sushentsov, Ivan Timofeev. Living in a Crumbling World. Valdai Club Annual Report. October 15, 2018. URL: https://valdaiclub. com/a/reports/living-in-a-crumbling-world/

2: Oleg Barabanov, Timofei Bordachev, Yaroslav Lissovolik, Fyodor Lukyanov, Andrey Sushentsov, Ivan Timofeev. Maturity Certificate, or the Order That Never Was. Valdai Club Annual Report. October 2, 2023. URL: https://valdaiclub.com/a/reports/maturity-certifi cate-or-the-order-that-never-was/

3: Orwell G. You and the Atomic Bomb // Tribune, October 19, 1945.

4: William Shakespeare, Hamlet.

5: For four hundred years, the latter has served as a global security system: the Westphalian rules of the game, the balance of power, and Metternich’s rule, which holds that international security is achieved when one country considers the security concerns of another country as its own.

6: Pace M., Bilgic A. Studying Emotions in Security and Diplomacy: Where We Are Now and Challenges Ahead // Political Psychology. 2019. Vol. 40. No. 6. Pp. 1407–1417. Lebow R.N. Fear, Interest and Honour: Outlines of a Theory of International Relations // International Affairs. 2006. Vol. 82. No. 3. Pp. 431–448.

7: Стратегия в трудах военных классиков. Edited and commented by A. Svechin. Moscow, 1924; Carr A., Walsh B. The Fabian Strategy: How to Trade Space for Time // Comparative Strategy. 2022. Vol. 41. No. 1. Pp. 78–96.

8: From the treatise The Art of War commonly attributed to the legendary military commander and strategist Sun Tzu (6th-5th century BC).

9: Dominique Moisi. The Clash of Emotions. January 31, 2007. URL: https://www.ifri.org/en/external-articles/ clash-emotions

10: Russia-China Joint Declaration on a Multipolar World and the Establishment of a New International Order. URL: https://docs.cntd.ru/document/1902155?ysclid=m27d9a94wj720511004

11: Товарооборот между Россией и ЕС оказался максимальным за восемь лет. March 7, 2023. URL: https://www. rbc.ru/rbcfreenews/6406ceed9a7947b3912b3c98?ysclid=m0l0zgm3hl844648897

12: Беликов Д., Егикян С. Magna и Сбербанк прокатили мимо Opel. November 5, 2009. URL: https://www.kommersant.ru/doc/1268884?ysclid=m0l145995v673478546

13: Козлов А. Объем торговли США и Китая обновил исторический рекорд. February 10, 2023. URL: https:// www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/02/10/962429-obem-torgovli-ssha-i-kitaya-obnovil-rekord

14: Тимофеев И.Н. Политика санкций США против Китая: сравнительный анализ //Мировая экономика и международные отношения. 2023.Т.67, №11. p. 70–79.

15: СМИ: Китай стал главным торговым партнером Индии в 2023–2024 финансовом году May 13, 2024. URL: https://tass.ru/ekonomika/20778213

16: See more about the phenomenon of weaponising interdependence in: Farrell H. and Newman A. Weaponized Interdependence. What Global Economic Networks Shape State Coercion // International Security. 2019. Vol. 44, No 1. P. 42–79.

17: Доля доллара в расчетах через систему SWIFT достигла рекордного уровня в 48%. September 28, 2023.URL: https://www.kommersant.ru/doc/6239234?ysclid=m0l1mzg1fu656162416

18: The World Majority and Its Interests. Valdai Club report, ed. by Timofei Bordachev. October 10, 24, URL: https://valdaiclub.com/a/reports/the-world-majority-and-its-interests/

19: Quotable Quotes of Mwalimu Julius K. Nyerere / collected from speeches and writings by Christopher C. Liundi. Dar es Salaam: Mkukina Nyota Publishers. 2022. P. 68.

20: Important Utterances of H.I.M. Emperor Haile Selassie I. 1963-1972. Addis Ababa: The Imperial Ethiopian Ministry of Information. 1972. P. 352.

21: Ibid. P. 361–362.

First published in :

Programmdirektor beim Valdai Discussion Club; Professor der Russischen Akademie der Wissenschaften; Professor des Moskauer Staatlichen Instituts für Internationale Beziehungen

Programme Director at the Valdai Discussion Club; Academic Supervisor of the Centre for Comprehensive European and International Studies, Higher School of Economics

Head of the Writing Team, Research Director of the Valdai Discussion Club Foundation; Editor-in -Chief of the Russia in Global Affairs Journal; Chairman of the Presidium of the Council on Foreign and Defence Policy; Research Professor at the Higher School of Economics

Programme Director of the Valdai Discussion Club; Dean of the School of International Relations, Moscow State Institute of International Relations

Programme Director at the Valdai Discussion Club; Director General of the Russian International Affairs Council

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!