Diplomacy

العالم من الأسفل إلى الأعلى أو روائع العمارة الأوراسية

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Diplomacy

Image Source : Shutterstock

First Published in: Nov.05,2024

Dec.02, 2024

إذا كان هناك موضوع مركزي لهذا العام، فربما يكون اعتياد العالم على الافتقار إلى السيناريوهات المحددة مسبقا. تتلاشى المناقشات التي تركز على النظام الدولي؛ لم يعد النظام السابق يعمل، ولا توجد معرفة بما قد يبدو عليه النظام الجديد، إذا تحقق على الإطلاق. عندما اقترح مؤلفو تقرير فالداي السنوي [1] قبل عدة سنوات أن النظام، كما نعرفه، من غير المرجح أن ينشأ أبدا، أثارت فرضيتهم تعليقات مقيدة على أفضل تقدير. كيف يمكننا الاستغناء عن النظام؟ ومع ذلك، تشكلت عادة العيش في نظام دولي منظم مؤخرا نسبيا وفقا للمعايير التاريخية. لقد تميز التاريخ السياسي إلى حد كبير بالعلاقات الدولية غير المنظمة. وقد تشكلت هذه العلاقات في عملية التفاعل بين الدول وتغيرت بسرعة. وما نطلق عليه الآن عادة عالم متعدد الأقطاب أو متعدد المراكز يذكرنا في شكله بالعودة إلى بيئة شوهدت آخر مرة قبل الحرب العظمى التي اندلعت في أوائل القرن العشرين. ومع ذلك، فإن مثل هذه المقارنات مضللة، لأن العلاقات الدولية اليوم منظمة بطريقة مختلفة تماما. أولا، على الرغم من الاختلافات الصارخة، يظل العالم مكانا متكاملا ومترابطا. لا تقطع الصراعات الروابط بل تشوهها، بشكل سيئ للغاية في بعض الأحيان. ثانيا، مقارنة بمنعطف القرنين الـ 19 والـ 20، أو حتى عام 1945 عندما تم تأسيس النظام العالمي الأكثر قوة المعروف حتى الآن، فقد زاد عدد اللاعبين المهمين المؤثرين على العمليات الدولية تقريبا بالمقدار الأسي. وهذا يشمل أكثر من مجرد الدول الكبرى. إن النهوج السابقة في إرساء التوازن العالمي من خلال الوسائل السلمية أو العسكرية لم تعد فعّالة، ولم تر الدول بعد أدوات مبتكرة تشق طريقها إلى ترساناتها. وسوف نضطر إلى الاكتفاء بما لدينا وتهيئة هذه المجموعة من الأدوات للتعامل مع الظروف المتغيرة. وهذا يتطلب من الجميع إعادة تفسير التطورات الجارية والتخلي عن الصور النمطية التي حددت وجهات نظرنا في العصر السابق. في تقرير العام الماضي، [2] اقترحنا أن استحالة هيكلة العلاقات الدولية حول نهج قائم على التسلسل الهرمي ستكون السمة المميزة للعصر القادم. وأظهرت الأحداث التي تلت ذلك أن الأمور اتخذت هذا المسار بالفعل.

في عام 1945، عندما كان النظام الدولي الذي نراه حتى يومنا هذا نموذجيا في طور الظهور، توصل الكاتب وكاتب المقالات جورج أورويل إلى استنتاج مخيب للآمال في مقالته "You and the Atomic Bomb" [3] مفاده أن القدرات العسكرية الهائلة للدول التي تمتلك ترسانات نووية هائلة تجعل الحرب الباردة الدائمة أمرا لا مفر منه. إن هذا يتجاوز المواجهة بينهما ليشمل ـ وربما عاملا أكثر أهمية ـ مواجهتهما لدول أخرى لا تمتلك أسلحة الدمار الشامل. ففي تسلسل الأولويات الدولية، سوف تتصدر العلاقات بين القوى النووية العظمى دائما أشكالا أخرى من العلاقات، وسوف يمنع الصراع بينها إنشاء نظام للتعاون، سواء كان عالميا أو إقليميا، وسيسمح فقط بإنشاء نظام للمنافسة بدلا من ذلك. وكل المبادرات التي تطرحها هذه القوى تحمل بصمة علاقاتها مع أولئك الذين يضاهونها في القدرات التدميرية. وعلى هذا فقد بدت السياسة الدولية في نظره محكوم عليها بحالة دائمة من "السلام الذي لا سلام فيه" وليس الحرب. حتى الآن، كان مصير الاستقرار العالمي فريسة للاختلافات بين أقوى الدول، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين. ولكن هل يوفر هذا الأساس الكافي للاعتقاد بأننا ينبغي علينا أن "نتحمل تلك الأمراض التي نعاني منها بدلا من الهروب إلى دول أخرى لا نعرف عنها شيئا؟" [4] وخاصة أنه حتى في خضم المواجهة الشديدة، لم ينقسم العالم إلى كتل متنافسة كما حدث في القرن الماضي. إن تجربة نظام الكتل، مثل تجربة المجتمع الغربي، لا يمكن تكرارها على الرغم من نجاحها الملحوظ. وهذا يشير إلى أن التحالفات الملزمة التي تتسم بالإيديولوجية والانضباط الصارم تشكل استثناء وليس القاعدة. ولا يوجد ما يشير إلى أن دولا أخرى تسعى إلى تشكيل تحالفات مماثلة للغرب من حيث التشابه في التفكير. مع ظهور قواعد جديدة من التحولات في توازن القوى، وإذا أخذنا العالم الحديث، فإن الحقيقة أن مجموعات صغيرة من الدول لم تعد قادرة على إخبار بقية المجتمع الدولي بما يجب أن يفعله. لقد أصبح الدافع إلى الاستقلال بالاعتماد على الاحترام المتبادل الذي نراه في معظم دول العالم الأساس الهيكلي الذي يقوم عليه النظام الإقليمي الناشئ، وربما الدولي. إن الوضع اليوم مثير للسخرية إلى حد ما. فمن ناحية، يتكشف تحول عميق على الساحة الدولية. وهو أكبر حجما وعمقا من التحول السابق الذي حدث في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. ومن ناحية أخرى، فإن هذه التغييرات ليست ثورية بطبيعتها. وهي لا تؤدي إلى الانهيار والزوال، بل على الأحرى إلى تحويل القواعد والمعايير السابقة. والحقيقة أن لا أحد مهتم حقا برؤية سيناريو جذري يتكشف. ويبدو التصعيد الدولي الحالي والمتوقع أقل شبها باستراتيجية مدروسة مسبقا وأكثر شبها بنتيجة أفعال متهورة أو افتقار إلى أفكار بديلة. والنقطة الأساسية هنا هي أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، وأن ما ينتظرنا لن يبدو أبدا وكأنه إعادة صياغة للماضي. وهناك طلب على آليات الاستقرار التي لن تعمل على توسيع القدرات القائمة للدول فحسب، بل وأيضا على العمل كضمانات ضد السيناريوهات المأساوية التي يرثى لها، مثل تلك التي تدور في أوكرانيا والشرق الأوسط. إن البحث عن مثل هذه الآليات سوف يكون أكثر انتشارا في أوراسيا، وهي أكبر قارة في العالم من حيث المساحة وعدد السكان. وهنا نشأت المتطلبات الأساسية الأكثر ملاءمة لذلك. إن ارتباط أوراسيا ببقية العالم عميق إلى الحد الذي يجعل العمليات الأوراسية ذات تأثير حاسم على الأجزاء الأخرى من الكوكب وعلى النهوج المتبعة في معالجة قضايا الأمن والاستدامة الحاسمة، مثل الغذاء والطاقة والبيئة.

إن بناء نظام أوراسي للتعاون الأمني، سواء كفكرة أو كمشروع عملي، يواجه العديد من العقبات. ومع ذلك، فمن الممكن في هذا الامتداد الشاسع، إذا كان من الممكن إعطاء الأولوية لأهداف تنمية كل دولة على العوامل التي تدفع الصراع والمنافسة. ففي أوراسيا الكبرى، تؤثر الصراعات على المناطق النائية فقط ولا تتعمق داخل الإقليم، وهذا يعني أن الحفاظ على الاستقرار من خلال الاستفادة من أشكال جديدة من التنسيق الأمني يبدو قابلا للتحقيق. إن الأحداث العالمية التي شهدتها الأعوام الثلاثة الماضية تظهر بوضوح أن سعي الدول الفردية إلى اتباع مسارات متنوعة للتنمية وتجنب الانحصار داخل كتل محددة أقوى من جمود الانقسام على أسس أيديولوجية أو حتى استراتيجية. وحتى في ذروة التنافس الإيديولوجي والعسكري في النصف الأخير من القرن الـ 20، اختارت العديد من دول "العالم الثالث" عدم الانحياز إلى أي من جانبي الكون الثنائي، حتى على الرغم من حقيقة مفادها أن الكتلتين المتعارضتين شكلتا جوهر السياسة الدولية. وقد أصبح هذا التردد أكثر طبيعية الآن بعد أن فقدت المنافسات طابعها الهيكلي، وأصبحت المحاولات التي تحركها الإيديولوجيات لتقسيم العالم إلى ديمقراطيات وأوتوقراطيات مصطنعة إلى الحد الذي جعلها تفشل في الصمود أمام اختبار العالم الحقيقي الدولي. وبدرجات متفاوتة من الثقة والحزم، تتمسك أغلب الدول بحقها في مكانها الفريد في الشؤون العالمية، بهدف تحديد مساراتها الخاصة لتحقيق أهداف التنمية والأمن. ويقدم التاريخ الحديث أمثلة على المبادرات التعاونية الرامية إلى تحقيق الرخاء المشترك، والتي تعد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان، ASEAN) أشهرها. إن مثل هذا التعاون يقوم على استبعاد الإملاءات في الأمور السياسية وتوسيع التفاعلات العملية لمعالجة الاحتياجات الفريدة لكل دولة. وتوفر هذه المبادئ نقطة انطلاق للتفكير في الشكل الذي قد يبدو عليه الأمن الإقليمي في العالم الحديث. وبشكل جماعي، تشكل أنظمة الأمن الإقليمية أساس الأمن العالمي. إن أمن أوراسيا لا ينفصل عن الأمن العالمي، وهو ما يجعله خاصا بشكل خاص. أولا، يعتمد أمن روسيا والصين بشكل مباشر على علاقاتهما مع الولايات المتحدة. وهذا عنصر حاسم في السياسة الدولية يحدد إلى حد كبير محتواها. وعلى هذا فإن الطموحات الاستراتيجية للولايات المتحدة لها تأثير مباشر على الأمن الأوراسي. وعلاوة على ذلك، تظل الحافة الغربية لأوراسيا ــ أوروبا ــ جزءا من الغرب الجماعي وتسعى إلى تحقيق مصالح مجموعتها. إن مستقبل أوروبا يشكل عاملا حاسما سيؤثر على السياسة الدولية في العقود القادمة. ورغم أن عصر أوروبا كمركز عالمي يقترب من نهايته، فإنها تظل شريكا جذابا لتحقيق أهداف التنمية في مناطق أخرى بسبب قوتها الاقتصادية وقدراتها التكنولوجية. وقد عززت أحداث 2022-2024 العلاقات عبر الأطلسي وقللت من قدرة أوروبا على التصرف في الشؤون الدولية، حيث استمرت الأخيرة في اتباع سياسة الولايات المتحدة بثبات. ومع ذلك، ونظرا لوتيرة ونطاق التغيرات العالمية، فقد لا يستمر هذا الوضع إلى الأبد. تعمل القوى الأوراسية الرئيسية على فرضية مفادها أن وضع أوروبا يمكن أن يتغير في السنوات القادمة في أعقاب تحولات النظام الدولي، مما قد يجذب بعض الدول الأوروبية إلى تبني مشاريع أوراسية أوسع. ثانيا، يشكل أمن مجموعة من الدول الأوراسية أيضا جزءا من الأمن الجماعي. وتجد العديد من هذه الدول موارد مالية وتكنولوجية وثقافية رئيسية لتنميتها خارج أوراسيا. كما تلعب أيضا أدوارا مهمة في السياسة الدولية ولها تأثير على العديد من التطورات في جميع أنحاء العالم. إن أهميتها العالمية ومشاركتها في "اللعبة الكبرى" على أعلى مستوى تضمن لها مصلحة في الحفاظ على السلام في أوراسيا. وهذا يساعد في تفسير الاستقرار النسبي داخل حدود أوراسيا ويدعم الجهود الرامية إلى إنشاء منصات أمنية مشتركة في أوراسيا. ومن الجدير بالذكر أنه لم يندلع صراع عسكري كبير واحد يشمل دول أوراسيا بعد الحرب العالمية الثانية (الحافة الغربية هي استثناء بسبب نهج "لعبة المحصلة الصفرية" الأوروبي الذي هيمن على ذلك الجزء من العالم لقرون). إن المسارات التاريخية والمسارات عبر أوراسيا وحولها، والتي سبقت عصر الاكتشاف والاستعمار الأوروبي، يتم تنشيطها مع استمرار تنويع النظام السياسي والاقتصادي العالمي. ومن عجيب المفارقات أن التدابير الاقتصادية العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا تساعد في تطوير شبكات تجارية عالمية بديلة، وتعزيز المرونة الاقتصادية والبحث عن حلول بديلة. ثالثا، تغطي أوراسيا بشكل موضوعي جزءا كبيرا من الأراضي الصالحة للسكن وهي موطن لحضارات متعددة وعشرات الدول التي تستوعب 70% من سكان العالم. وليس من قبيل المصادفة أن هذه المنطقة أثارت اهتمام أصحاب النظريات الجيوسياسيين التقليديين الذين رأوا في قلب أوراسيا مركزا للعمليات العالمية. إن الأمن الأوراسي لا ينفصل عن الأمن العالمي، ولا يمكن تعريف مبادئه المحددة وآلياته للتعاون بين الدول والأشكال المؤسسية على وجه التحديد لمنطقة واحدة فقط. إن أوراسيا معقدة من حيث العلاقات بين الدول، ولكنها تتمتع بإمكانات هائلة، نظرا لسعيها إلى نظام مستدام للعلاقات المتبادلة وغياب المؤسسات العتيقة. ولديها القدرة على تطوير بدائل لمبادئ وأشكال المؤسسات للأمن الأوروبي، [5] والتي لا يمكن أن تكون عالمية بسبب الخلفية الثقافية والتاريخية الفريدة لأوروبا. كان إطار هلسنكي، الذي أنشأ المؤتمر ثم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، الإنجاز الأكثر أهمية لأوروبا في إرساء الأمن للجميع. ومع ذلك، لم تتمكن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) من التكيف مع توازن القوى الجديد في أعقاب الحرب الباردة 1946-1990، والتي ولدت أزمة عسكرية وسياسية كبرى مستمرة في أوروبا.

إن أوراسيا منطقة قد تلد مفهوما جديدا للأمن الدولي. وتدعم هذه الإمكانية، من ناحية، عدم انفصالها عن قضايا الأمن والتنمية العالمية، ومن ناحية أخرى، مصلحة الدول في بيئة مستقرة وخالية من التهديدات الوجودية. إن موقف أوراسيا في الاقتصاد العالمي لا يتطلب من الدول أن تتحد فقط من أجل جني فوائد التوحيد، كما هو الحال مع الدول الغربية. ومع ذلك، فإن إنشاء حواجز جيوسياسية وحضارية محددة جيدا أمر غير مرجح في أوراسيا. إن التجارب المختلفة للقارة في الاتجاهات الدولية الجديدة قد توفر في نهاية المطاف الأساس للتحول العالمي. العوامل التي تشكل أساس الأمن الأوراسي هي التالية: الاعتراف بالسلامة المكانية للقارة واستحالة رسم خطوط فاصلة هناك. الاعتراف بالمصالح المشتركة والقيادة الجماعية. المساواة السياسية بين جميع دول المنطقة، بغض النظر عن حجمها أو إمكاناتها. لا توجد دول ثورية أو تعديلية في أوراسيا تشعر بأنها مضطرة إلى تصدير أنظمتها السياسية (تصدير النماذج الاجتماعية - السياسية كما فعل الاتحاد السوفييتي أو الولايات المتحدة) من أجل البقاء. لا تأتي الأفكار المتطرفة من الدول، بل من الجماعات المتطرفة العابرة للحدود. واحتواء هذه الجماعات والقضاء عليها في نهاية المطاف هو هدف مشترك. يهدف نظام الأمن الإقليمي الأوراسي إلى معالجة القضايا بشكل منفصل عن المخاوف الأمنية العالمية التي تهيمن عليها، وفقا لأورويل، العلاقات بين القوى النووية الكبرى، وتعزيز قدرة المنطقة على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية، وهو ما يعني قدرة كل دولة على الصمود. ويتم تحقيق الدفاع ضد التهديدات الخارجية ومنع تفاقم الصراعات الداخلية من خلال التعاون المتعدد الأطراف بدلا من الانضباط الكتلي الصارم. ويتمثل أحد الأهداف العملية المطروحة في تحديد التهديدات الخارجية التي لن تجبر الدول الأوراسية على اختيار أحد الجانبين في حرب باردة أورويلية بمشاركة القوى النووية. إن الفهم المشترك بأن الدول المستقلة تشكل أساس النظام يساعد في صياغة المبدأ الأساسي للتخلي المتبادل عن أي تحركات قد تنتهك سلامة المنطقة والمساواة بين الدول في تلك المنطقة. إن القيمة الأساسية تكمن في الاحترام غير المشروط للأنظمة الاجتماعية - السياسية المتبادلة والرفض الحازم للجهود الرامية إلى تغييرها. قد يبدو هذا النهج واضحا بذاته ويتناقض بشكل صارخ مع الممارسات المستخدمة في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما تم تصوير التحول القسري للدول ذات السيادة مع المشاركة الخارجية النشطة حتى التدخل العسكري كنهج قياسي من قبل القادة السياسيين الغربيين. إن المساواة السيادية تمكّن العدالة، وهو مفهوم، على الرغم من كونه ذاتيا، فهو مركزي للسياسة الدولية. سوف يركز النظام الدولي المستقبلي على ضمان العلاقات العادلة، حتى لو تم تفكيك المؤسسات السابقة، التي صممت لتخفيف اختلالات التوازن في القوة. وكلما كانت القواعد المستقبلية قادرة على ضمان العدالة، كلما كانت أكثر فعالية في منع الصراعات المسلحة. الهدف الجماعي هو دعم العدالة فيما يتعلق بالمصالح والقيم الأساسية لجميع الدول الأوراسية.

من غير الواقعي أن نتوقع أن المرحلة القادمة سوف تكرر بطريقة أو بأخرى الظروف التي كانت نموذجية لأوروبا في القرون أو العقود الماضية. عند التحدث عن الأمن الإقليمي في المستقبل، من الضروري أن نتحرر من أنماط الإدراك التقليدية والحلول المألوفة للغاية. فعلى النقيض من أوروبا حيث تتداخل مصالح روسيا والغرب، تفتقر أوراسيا إلى تحد أساسي مشترك يمكن حله من خلال إنشاء نموذج للأمن الإقليمي الجماعي على غرار نموذج هلسنكي. وفي هذه الحالة، لن تكون هناك قوى أو كتل عظمى متعارضة، حيث سيعطي توازنها الأولوية للمصالح. وفي أوراسيا، لا توجد دول من الدرجة الثانية أو مصالح من الدرجة الثانية، لأن حتى أكبر الدول غير قادرة على فرض قواعدها الخاصة على أي دولة أخرى. وكما رأينا أن التوازن في القوة الذي يقوم عليه النظام الأوروبي لا يمكن اعتباره حلا ببساطة لأن الدول الأوراسية الكبرى لا تتنافس في القضايا التي تشكل أهمية حاسمة لبقائها. وبعبارة أخرى، فإن التوازن في القوة والنفوذ بين روسيا والصين والهند ــ حتى لو نشأت التوترات من حين لآخر ــ لا يؤثر على فرص بقائها أو فرصها في تحقيق أهدافها التنموية. إن الاختلافات التي تتورط فيها القوى الأوراسية الكبرى موجودة بالفعل، ولكنها تتجلى على المستوى العالمي للسياسة الدولية. وهي ليست ذات أهمية قصوى في أوراسيا، وهو أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بالتعاون.

على الرغم من أن تكوين أوراسيا فريد من نوعه، وهو جزء لا يتجزأ من النظام الدولي، فإنه ليس منفصلا عن السياق الدولي والأنماط التاريخية. فبعد فترة من التنظيم المرتفع نسبيا والاعتماد على المؤسسات (تأسس هذا النظام في عام 1945)، عادت العلاقات الدولية إلى "الإعدادات الأصلية". ولا تزال القوة تشكل فئة رئيسية، وعاد الطلب على استخدام القوة (أو التهديد باستخدامها). وعلاوة على ذلك، إن المشاعر والصفات الشخصية للزعماء، جنبا إلى جنب مع الثقافات الاستراتيجية الوطنية، تشكل الآن التفاعلات بين القوى الكبرى أكثر حتى من النظام والمعايير والقواعد الراسخة التي ترجع إلى عصر المواجهة الثنائية القطبية، والتي استمرت طوال الفترة الانتقالية. الخوف والغضب هما عاطفتان مهمتان في الشؤون الدولية. بالإضافة إلى الظروف القائمة، يتم تحديدهما في كل حالة معينة من خلال الخبرة التاريخية للأمة. الخوف، الذي يتراوح من التخوف إلى القلق والرعب، هو أحد المحركات الأساسية وراء سلوك الدول. [6] الغضب، الذي يمتد من الانزعاج والاستياء إلى الغضب، يحرك العلاقات الدولية ويتجلى في أعمال الانتقام والعنف التي تشمل الإرهاب. غالبا ما يحرك الخوف والغضب ليس فقط الزعماء السياسيين، بل أيضا المجتمعات بأكملها. تؤثر هذه المشاعر على الطريقة التي يتم بها ترتيب الأمن وفهمه. في بعض الأحيان، تراقب الدول تطور العمليات الدولية من موقف القوة وموقف المشاعر المستمدة من القوة، مثل الهدوء والحزم. إن الشعور بالقوة هو قوة دافعة حيوية في العلاقات بين القوى العسكرية الرائدة. إن المشاعر الأساسية مثل الخوف والغضب، فضلا عن الهدوء الذي ينبع من الشعور بتفوق القوة الذاتية مرة أخرى، كما في العصور التاريخية السابقة، تحدد الاختيار بين استراتيجيتين رئيسيتين: الإبادة والاستراتيجية الموضعية. [7] تعتمد استراتيجية الإبادة دائما على التفوق الكبير في الأصول والقوة العسكرية، والتحركات الاستباقية والتغلب السريع على الخصم. وعلى النقيض من ذلك، تتنازل الاستراتيجية الموضعية عن المبادرة وتسمح للطرف المتقدم بالعمل. وتعتمد على أهمية التركيز وبناء الموارد تدريجيا. يتجنب أي شخص يستخدم هذه الاستراتيجية المعارك الحاسمة لأطول فترة ممكنة، ولا يشارك إلا عندما يعتقد أنه لا يمكن أن يخسر. وعادة ما يكون الوقت في صالح أولئك الذين يستخدمون الاستراتيجية الموضعية. تقليديا، تعطي معظم الدول الأوراسية الأولوية للاستراتيجية الموضعية. إن الفكر العسكري الأوراسي الكلاسيكي يتجسد، على سبيل المثال، في الأطروحة الصينية "فن الحرب (The Art of War)"، التي تحدد مبادئ الاستراتيجية الموضعية: "وبالتالي فإن أعلى أشكال القيادة هو إحباط خطط العدو، وأفضلها بعد ذلك هو منع تقاطع قوات العدو، والشكل التالي هو مهاجمة جيش العدو في الميدان". [8] في روسيا، كان الصبر والاستعداد لتحمل المواجهات الطويلة جزءا دائما من التقاليد العسكرية والسياسية، والذي تجلى، على سبيل المثال، في تكتيك أمراء موسكو في العصور الوسطى أو جنرالات الحرب الوطنية عام 1812. إن هذه التكهنات مرتبطة بشكل مباشر بالتطورات الدولية الجارية. ففي خضم التحولات العميقة في ميزان القوى، تختار الولايات المتحدة، التي تسعى إلى الحفاظ على هيمنتها، سياسات هجومية واستفزازية بشكل متزايد. ولا تنبع هذه السياسة من الثقة الهادئة في قوتها، بل تنبع من الغضب والإحباط إزاء التحدي الذي تواجهه من جانب خصومها والاستياء الموجه إلى المعارضة الداخلية التي تقلل من تقدير حجم هذا التحدي. وبالإضافة إلى الغضب، هناك خوف وقلق من أن تؤدي الاتجاهات المتكشفة إلى سيناريو غير مألوف ومزعج بالنسبة للولايات المتحدة حيث يتحول ميزان القوى نحو الشرق. إن صراع المشاعر هو السمة المميزة لعالم ما بعد المؤسسات. [9]

تفتقر أوراسيا إلى الظروف التي تسمح لأي قوة بعينها بأن تصبح مهيمنة. ولكن هذا لا يعني أن التنافس غير وارد هنا. فكل قوة تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، وسوف تتشكل موازين القوى بمرور الوقت وبصعوبة. ولكن ميزة أوراسيا تكمن في حقيقة مفادها أنه ـ فيما عدا استثناءات قليلة ـ لا توجد صراعات طويلة الأمد أو متجذرة بعمق بين الدول الممتلئة بالخوف أو الغضب. ولا توجد حاجة موضوعية لدى القوى الأوراسية الكبرى إلى العداء مع بعضها البعض من أجل تحقيق أهدافها الحيوية. فالمساحات الشاسعة والغنية من الأرض قادرة على استيعاب الثقافات والحضارات وأولويات السياسة الخارجية المتنوعة. ولهذا السبب تستطيع أوراسيا أن تصل إلى التوازن بالاعتماد على استراتيجية موقفية صبورة متجذرة في الثقة الهادئة والحزم والمصلحة المتبادلة. ولا يستطيع نظام الأمن الجماعي الأوراسي أن يعتمد على مبادئ التحالف العسكري مع الالتزامات الواضحة. كما أن الانضباط الكتلي أو الهيكل المؤسسي الصارم مستبعد أيضا. وكما هو مذكور أعلاه، فإن النموذج الذي تأسس في أوروبا في سبعينيات القرن العشرين كجزء من العملية الأوروبية الشاملة لا يمكن استخدامه أيضا. ومع ذلك، فإن مفهوم "مؤتمر الأمن والتعاون"، الذي نشأ في ذلك الوقت، يناسب الفضاء الأوراسي بشكل جيد باعتباره آلية للمشاورات المتعددة الأطراف المستمرة التي تنطوي على التفاعل بشأن جميع القضايا. إن الفارق الرئيسي من أوروبا هو أن CSCE/ OSCE أنشئت في الأصل لتحديد مجالات النفوذ في أوروبا ثم تحولت في وقت لاحق إلى أداة للحفاظ على الاحتكار الأطلسي. ولا يعد أي من الخيارين قابلا للتطبيق في أوراسيا. إن التوزيع المتساوي للمسؤولية للاستقرار والأمن بين القوى الأوراسية يقوم على التخلي عن هيمنة أي دولة بعينها. إن مبادئ التعددية المركزية، التي تم تحديدها لأول مرة في الإعلان المشترك بين روسيا والصين في عام 1997 بشأن عالم متعدد الأقطاب وإقامة نظام دولي جديد، [10] تشمل عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام المصالح المتبادلة، والمساواة، والالتزام بنهج جماعي لمعالجة القضايا الأمنية، مثل نزع السلاح من الحدود المشتركة أو توفير ضمانات أمنية للدول العازلة الصغيرة والمتوسطة الحجم الواقعة بين القوى الكبرى. وتتخذ هذه المبادئ الآن بعدا متعدد الأطراف. لا يمكن للأمن الأوراسي أن يعتمد على بنية مغلقة. إن الأمن الجماعي لا يتجسد في منظمة دولية واحدة، بل في شبكة من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والجمعيات المتنوعة التي تغطي بشكل جماعي جميع الجوانب (وليس العسكرية والسياسية فقط) للأمن الجماعي. إن تقليص وجود القوى الخارجية، التي تستغل مخاوف وغضب الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل إثارة التوترات في أوراسيا، وتخفيف فرص تدخلها، يشكل هدفا مهما. وسوف يركز النظام الأمني على حل جميع الصراعات الكبرى بمشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية. إن الردع النووي المتبادل بين القوى الكبرى يجعل تحقيق الأهداف السياسية المطلقة اقتراحا غير قابل للتطبيق. والآن هو الوقت المناسب لتحقيق انتصارات نسبية؛ أما تحقيق النصر المطلق فهو أمر غير وارد. إن جميع الصراعات الكبرى التي نلاحظها في أوراسيا، مثل تلك التي بين روسيا والغرب، والولايات المتحدة والصين، والهند وباكستان، وإيران وإسرائيل، على سبيل المثال لا الحصر، متجذرة في المواجهات الموضعية، حيث تكون استراتيجية الإبادة محفوفة بالمخاطر العالية وغير مثمرة إلى حد كبير. إن بنية الأمن الأوراسي في جوانبه العسكرية والسياسية والقائمة على القوة سوف تعتمد على وجه التحديد على الشعور بالثقة الهادئة في القوة والاتجاه العام للعلاقات الدولية.

إن الأمن الدولي في العصر الحديث عبارة عن بناء معقد يتجاوز الإطار العسكري والسياسي. فكما تشمل المنافسة جميع مجالات النشاط، بما في ذلك الثقافة والاقتصاد، فإن الأمن يشمل أيضا بطبيعته المركبة. ويشير الحس العام إلى أن التعاون الاقتصادي يخلق الأساس للعلاقات السياسية الخالية من المواجهة. ومع ذلك، تميل الأمور إلى أن تكون أكثر تعقيدا في العالم الحقيقي. كانت العلاقات الاقتصادية بين روسيا والاتحاد الأوروبي قوية بشكل ملحوظ. حتى في عام 2022، بلغ حجم التجارة 258.6 مليار دولار أمريكي. [11] كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لروسيا والسوق الأساسي لطاقتها. وقد تم حجب التكامل الأعمق، مثل السماح للشركات الروسية بامتلاك أسهم أصول خطوط الأنابيب في الاتحاد الأوروبي، أو الأسهم في شركات فردية، مثل أوبل (Opel)، لأسباب سياسية قبل فترة طويلة من اندلاع أزمة أوكرانيا في عام 2014. [12] لم تفعل أحجام التجارة المرتفعة شيئا لمنع التدهور، وانهار الحوار السياسي. كما اتسمت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بمستويات عالية من الاعتماد المتبادل حتى بعد عام 2014. ففي عام 2021، بلغ حجم التجارة 12.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما لم يخفف من حدة الخلافات السياسية، بل أدى إلى تفاقمها. وقد أدت مسألة تبدو سلمية حول حصرية العلاقات الاقتصادية مع أوروبا والتي يعود تاريخها إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى بداية أزمة عميقة انتهت بصراع مسلح. ويسير أعلى مستوى من الترابط الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة (حيث بلغ حجم التجارة 690 مليار دولار أمريكي في عام 2023) [13] جنبا إلى جنب مع تصعيد المنافسة السياسية ومحاولات واشنطن لعرقلة النمو التكنولوجي للصين، بما في ذلك من خلال فرض تدابير تقييدية. [14] وعلى العكس من ذلك، تتكشف العلاقات السياسية المعقدة بين الصين والهند وسط أرقام تجارية تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي. [15] وتكثر الأمثلة على العلاقة غير الخطية بين الاقتصاد والسياسة الدولية، وخاصة في مسائل الأمن. إن الفوائد الاقتصادية قد تخلق الظروف المواتية للتعاون السياسي، ولكنها لا تستطيع أن تحمي الدول من المواجهة عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن الأساسية.

إن الاقتصاد العالمي الحديث معولم للغاية من حيث التمويل والتجارة. لقد أدت العولمة إلى خفض التكاليف بشكل كبير، وتبسيط سلاسل التوريد، ودمج الاقتصادات المتعددة في سلاسل التكنولوجيا والقيمة المضافة، وبالتالي تعزيز نموها وتحديثها. أصبح الدولار الأمريكي أداة ملائمة لإجراء المدفوعات الدولية وخلق الاحتياطيات، في حين جمعت المنصات التكنولوجية الدول معا في كائن اقتصادي واحد. ومع ذلك، ظلت "الأعضاء الحيوية" للشبكات العالمية في شكل مراكز مالية وتكنولوجية واتصالات تحت سلطة الهيئات الحكومية الغربية، وخاصة الولايات المتحدة. تفقد الولايات المتحدة مصداقيتها، لأنها تستغل شبكات الترابط الاقتصادي لتحقيق مكاسب سياسية، ومع ذلك لا توجد حلول بديلة كاملة في الأفق. [16] مع هيمنة الدولار الأمريكي على المشهد الدولي، فإن فصل الشركات الفردية أو الأفراد عن المدفوعات بالدولار يمكن أن يؤدي إلى أضرار اقتصادية جسيمة إلى حد ما. وفقا لـ SWIFT، يمثل الدولار الأمريكي 48.03 في المائة من المعاملات التي تتم بواسطة شبكة المدفوعات الدولية هذه، بينما انخفضت حصة اليورو إلى 23.2 في المائة. [17] إن العقوبات المالية المحظورة تشكل أهمية بارزة في مجموعة الأدوات الأمريكية، وتستخدم على نطاق واسع من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا ودول أخرى أيضا. أصبحت روسيا هدفا أساسيا لمثل هذه التدابير، على الرغم من أن الأفراد من إيران وكوريا الشمالية والصين وحتى حلفاء الولايات المتحدة وشركائها مثل تركيا أو الإمارات العربية المتحدة هم أيضا على الجانب المتلقي لهذه العقوبات، وإن كان بدرجة أقل. أصبحت العلاقات التجارية والتكنولوجية قضايا سياسية شائكة أيضا. تشمل العقوبات المفروضة على روسيا حظرا شاملا على الصادرات والواردات. يفرض التشريع الأمريكي الامتثال لضوابط التصدير على الدول التي تستخدم التقنيات الأمريكية ومعدات التصنيع والبرمجيات. تغطي قيود الاستيراد البترول الروسي والمنتجات المكررة والذهب والماس والصلب وغيرها من المنتجات. يتم تشديد ضوابط التصدير فيما يتعلق بالصين، وخاصة في مجال الإلكترونيات والاتصالات. يتم حظر الخدمات الإلكترونية الصينية في الولايات المتحدة وتواجه بعض الشركات قيودا تعاقدية في الدول الغربية. تخضع إيران لحظر كامل على الصادرات والواردات، مع فرض حظر أكثر صرامة على كوريا الشمالية. حتى شركات الاتحاد الأوروبي مجبرة على الامتثال لضوابط التصدير الأمريكية لتجنب العقوبات الثانوية. وتتأثر البنية التحتية للنقل والرقمنة أيضا. وتشمل الأدوات تحديد عتبات الأسعار لنقل النفط الروسي، والعقوبات على المعاملات الكبيرة مع قطاع النفط الإيراني، والقيود المفروضة على استخدام المجال البحري والجوي والموانئ والمطارات والبوابات وغيرها من مرافق البنية التحتية. ويُحرم الأفراد الخاضعون للعقوبات من الوصول إلى الخدمات المعتادة الآن، مثل البريد الإلكتروني ومجمعات الملفات الصوتية والفيديو، ناهيكم عن الحلول الأكثر تطبيقا عبر الإنترنت في مجال الهندسة وغيرها من المجالات التقنية. وتقدم الدول المستهدفة استجابة. فقد أدرجت روسيا والصين أدوات لمنع العقوبات المالية في تشريعاتهما. وفرضت روسيا حظرا على صادرات معدات التصنيع ونفذت تدابير خاصة ضد الوكلاء الاقتصاديين من الدول غير الصديقة. وتنفذ الصين نظام "التداول المزدوج" في المجالات الاقتصادية الاستراتيجية وتستثمر في تطوير تكنولوجيتها الخاصة. وعاشت إيران وحتى كوريا الشمالية لفترة طويلة تحت اكتفاء ذاتي جزئي أو شبه كامل. ويفكر حلفاء الولايات المتحدة في تنويع الأصول المالية.

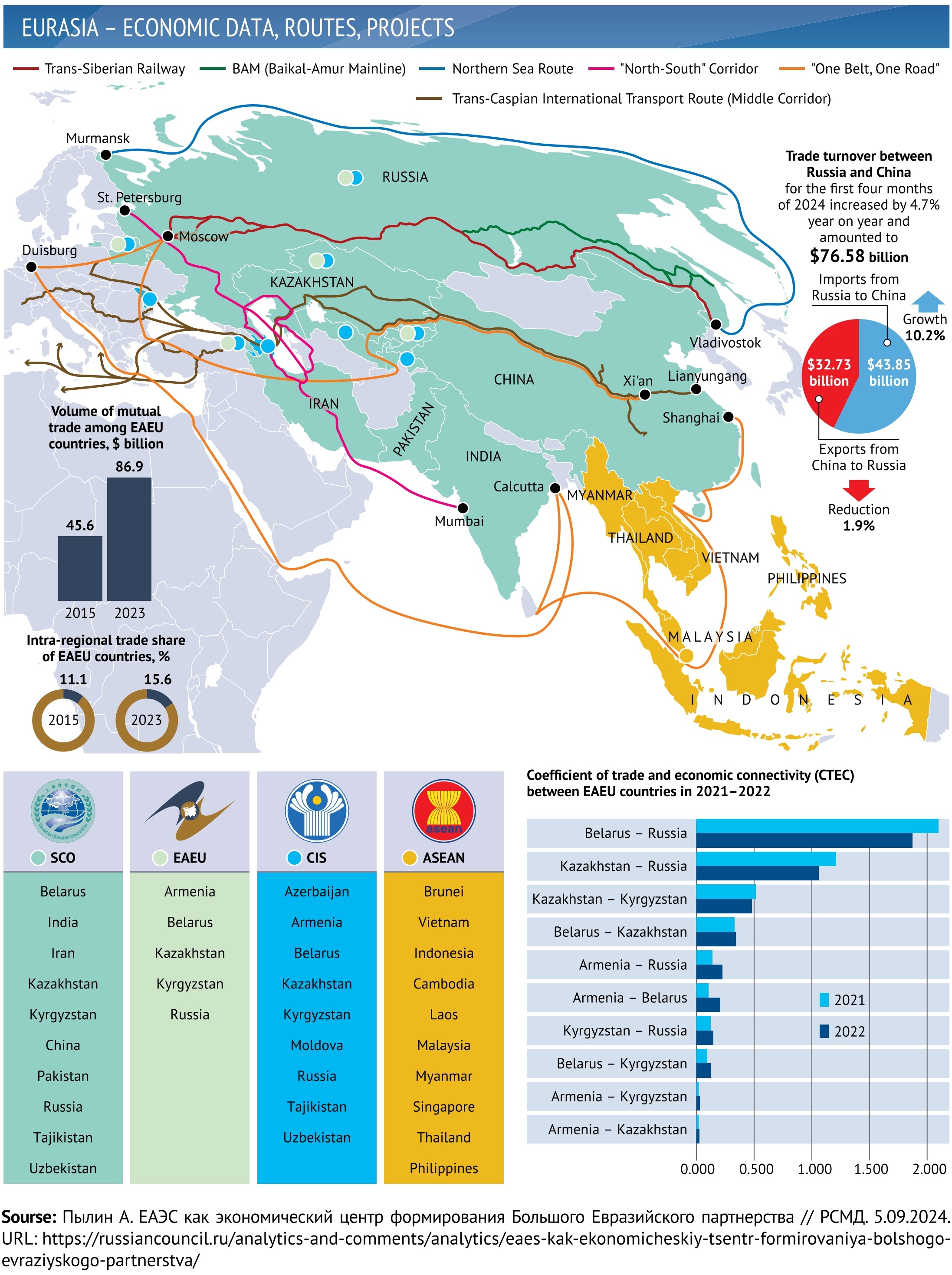

لقد أصبحت التطورات المذكورة أعلاه واسعة النطاق للغاية وتستمر في التوسع. فهي تنقل المنافسة العسكرية والسياسية القاسية التي تشبه لعبة المحصلة الصفرية إلى الاقتصاد. وهي في الأساس تلغي مبادئ السوق التي تقوم على المزايا المتبادلة. ومع تسليح الروابط الاقتصادية وشبكات الترابط المتبادل، يبدو قطع مثل هذه الروابط أو تنويعها على الأقل استجابة معقولة. حتى لو كانت مثل هذه الخطوات ناقصة إلى حد ما من منظور السوق، فإنها حتمية كوسيلة للتخفيف من المخاطر الأمنية. إن تنويع التسويات المالية يعني استخدام عملات أخرى غير الدولار الأمريكي. والعملات الوطنية تعالج هذه القضية جزئيا. إن استخدام الرنمينبي في التجارة مع الصين هو خيار عقلاني نظرا لامكانية السوق الصيني الشاسع. ومع ذلك، تنشأ الصعوبات المتعلقة باستثمار الروبيات عندما يتعلق الأمر بالتجارة بين روسيا والهند. وتنشأ تحديات أكبر من التجارة مع أنظمة اقتصادية أقل تطورا أو أكثر تخصصا. ومن الناحية الاستراتيجية، هناك حاجة إلى آلية أكثر عالمية يمكن استخدامها من قبل العديد من الاقتصادات الكبرى، وربما آلية البريكس. إن البحث عن سبل لتنويع المدفوعات مستمر، ولكن توقع ظهور "عملة البريكس" في أي وقت قريب أمر سابق لأوانه لأسباب فنية، من بين اعتبارات أخرى. ولعل المسار الأفضل لا يتلخص في تقديم احتياطي بديل "مضاد للدولار"، بل في خلق ترتيبات تسوية ثنائية أو متعددة الأطراف متنوعة يمكنها تجاوز احتكار الخدمات المالية الأميركية. وروسيا في طليعة هذه الجهود نظرا لحجم اقتصادها وعدد العقوبات المفروضة عليها. وينطبق نفس الشيء على إنشاء سلاسل تكنولوجية مبتكرة وقدرات إنتاج محلية، فضلا عن البحث عن موردين بديلين للسلع المصنعة والتكنولوجيات. ومؤخرا، أتيحت لنا الفرصة لنشهد نقاط ضعف حرجة عندما يتعلق الأمر باستخدام المنتجات التي تشمل مكونات غربية الصنع. وقد تكون البدائل المصنوعة محليا أقل فعالية وأكثر تكلفة، لكنها لا مثيل لها من حيث الأمن. وفي ظل الحظر والقيود، توفر مثل هذه البدائل حلا كما هو الحال مع البحث عن بدائل في أسواق أخرى. واليوم، نرى سلاسل جديدة تظهر في أماكن كان من الصعب توقع وجودها فيها قبل بضع سنوات فقط، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الروسية الصينية. لقد فشلت سياسة العصا التي تنتهجها الولايات المتحدة في تحقيق هدفها عندما أصبح الوكلاء الاقتصاديون في مختلف أنحاء العالم أكثر براعة وحسنوا مرونتهم الاقتصادية. وقد حفزت قيود البنية التحتية ظهور أو توسيع نطاق ظواهر مختلفة، بما في ذلك أساطيل الناقلات "الظلية"، وأنظمة التأمين البديلة، والبورصات، والاتصالات، وخدمات الاتصالات عبر الإنترنت. لقد عادت مشاريع النقل الضخمة في أوراسيا إلى جدول الأعمال. ويمكن رؤية التقدم بوضوح في الممر بين الشمال والجنوب. إن دفع مثل هذه المبادرات إلى الأمام وإنشاء نظام واحد عبر منطقة أوراسيا يشكل تحديا، لأن الدول الأوراسية تختلف اختلافا كبيرا فيما بينها وتحافظ على علاقات مختلفة مع الولايات المتحدة والدول الغربية. كما أن التفاوتات الاقتصادية الكبيرة تشكل عاملا يجب أخذه في الاعتبار. والأرجح أن يشتمل مثل هذا النظام على العديد من الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف اللامركزية ويتضمن أدوات مالية للمعاملات بين الدول الفردية، فضلا عن أنظمة التسوية للجمعيات الدولية مثل مجموعة البريكس، والمشاريع التكنولوجية في مجالات متخصصة، وحلول البنية التحتية المستهدفة. ومع ذلك، فإن عدد مثل هذه الابتكارات من شأنه أن يؤدي حتما إلى تغييرات نوعية. إن الاقتصاد الأوراسي سوف يبتعد حتما عن شبكات الترابط المتمركزة في الغرب التي تستخدم كأسلحة. ولا حاجة إلى التخلي عنها، ولكن هناك حاجة إلى أدوات احتياطية كضمانات ضد التسييس التعسفي. ويمكن للأمن الاقتصادي الأوراسي أن يكون مجموعة مرنة ولامركزية من الآليات للحد من "الاعتماد على الترابط". ورغم أن هذا قد يبدو غريبا الآن، فإن أوراسيا قد تصبح بالفعل رائدة في العمليات العالمية للعودة إلى نظام أكثر اعتمادا على السوق من العلاقات الاقتصادية.

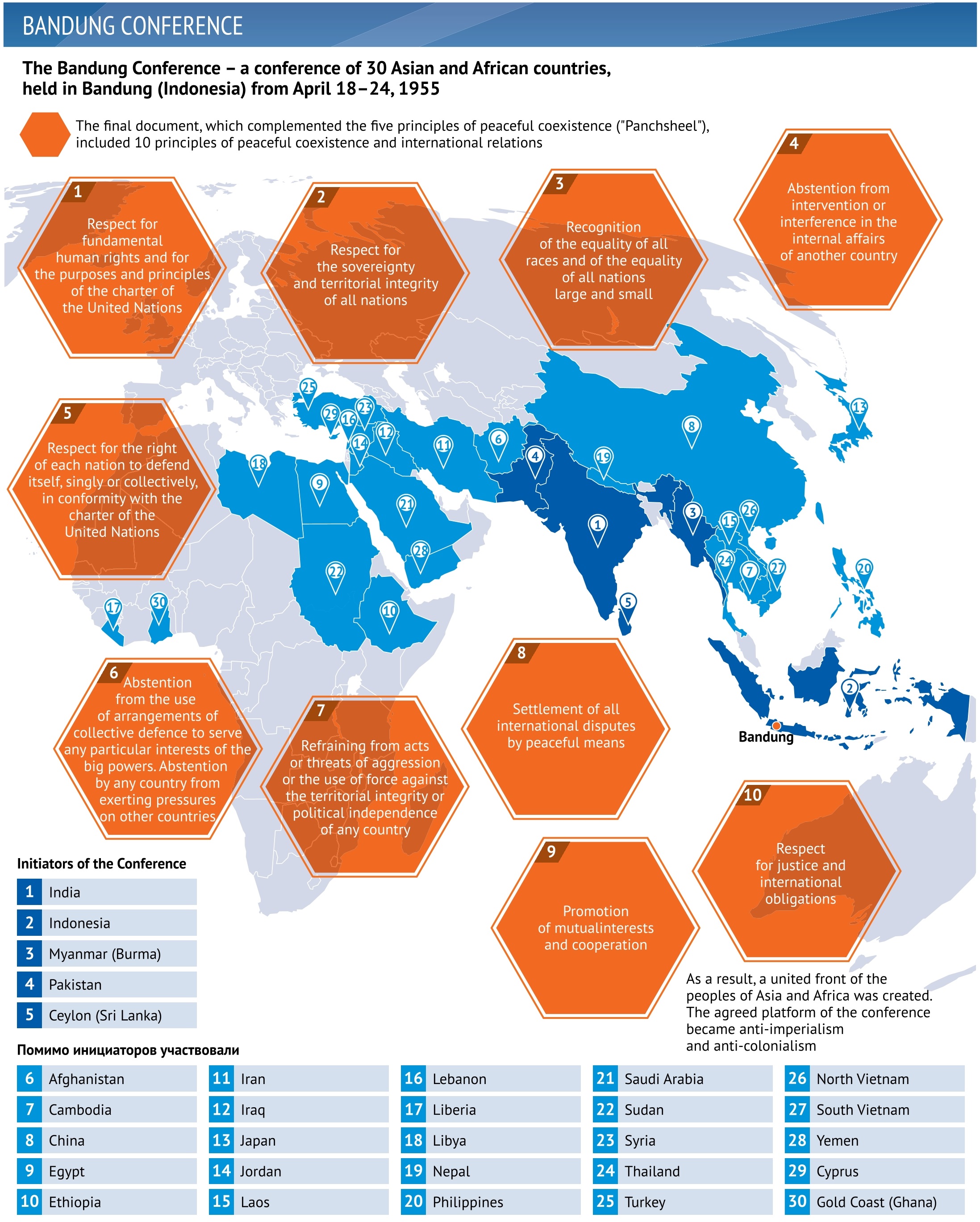

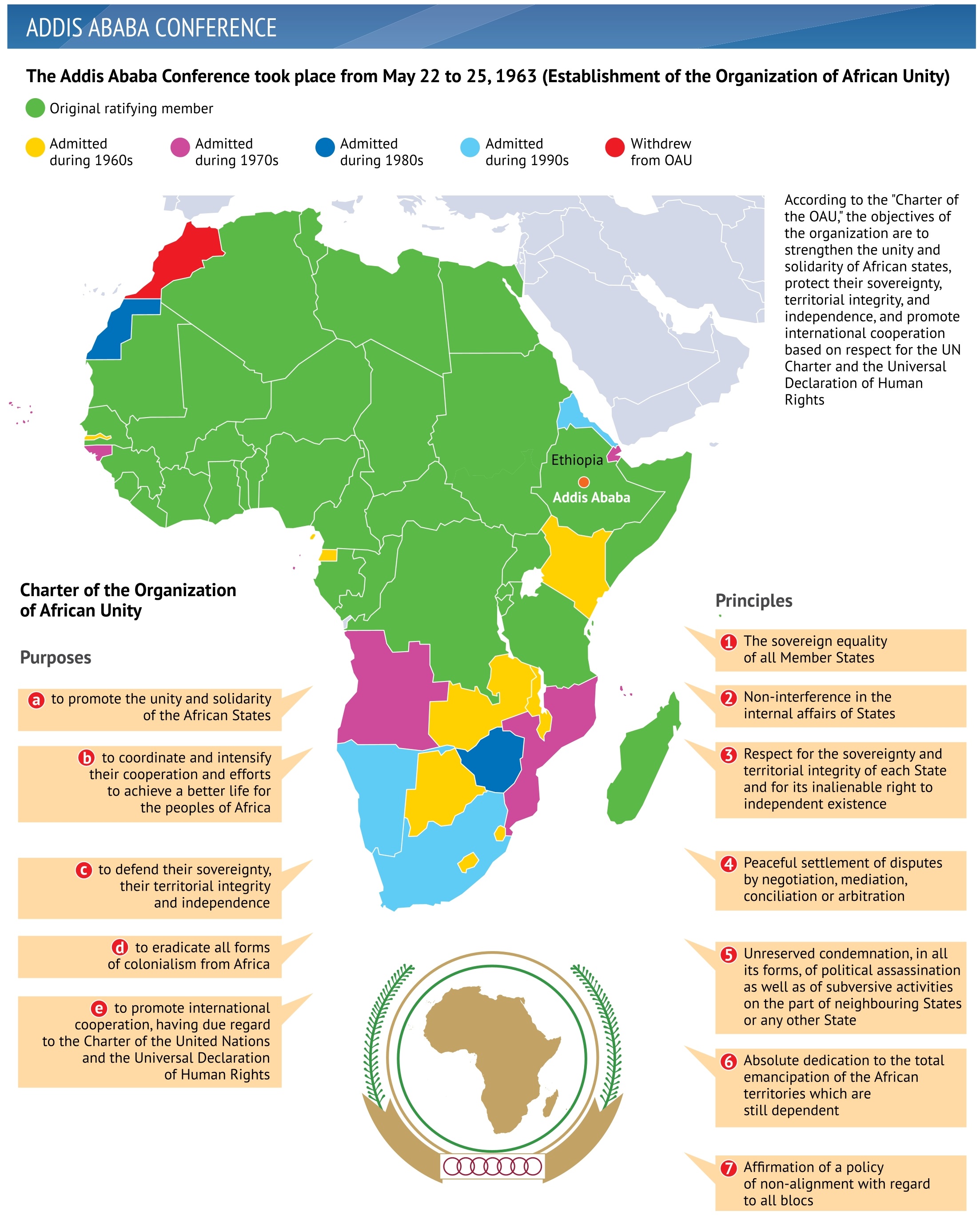

إن العلاقات السلمية والمنتجة بين الدول، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، يمكن بناؤها فقط على الثقة، وهو ما ينطبق على آفاق التنمية وأمور الأمن. ما الذي يكمن وراء الثقة في العلاقات الدولية على وجه الخصوص؟ إن الإجابة الغربية على هذا السؤال تؤكد على التجانس الثقافي والإيديولوجي، مع كون حلف شمال الأطلسي نتاجا لهذا النهج. إن الدول الغربية الحديثة تظهر انضباطا صارما (ذاتيا) فيما يتعلق بالقضايا الدولية الرئيسية، والتي يمكن رؤيتها في تصويتها ككتلة واحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجموعة العشرين، فضلا عن سياساتها الموحدة. أولئك الذين يكسرون الصفوف، إن وجدوا، يتم إعادتهم بسرعة إلى مكانهم. في ظاهر الأمر، يقدم هذا النهج ميزة تنافسية في عالم متعدد الأقطاب، وهو دليل آخر على القوة الداخلية. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى المرونة ويتميز بالتعصب المدفوع بالأيديولوجية، وهو أمر مزعج للعالم غير الغربي. لا يتعين على دول الأغلبية العالمية [18] (مصطلح يستخدم في روسيا للإشارة إلى دول الجنوب العالمي والشرق العالمي غير الغربية) اتباع انضباط الكتلة. في مواجهة الصراعات الجيوسياسية الحادة التي تسعى إلى تقسيم العالم الحديث، يمكن اعتبار هذا ضعفا، وهي الحقيقة التي يستغلها نظراؤنا الغربيون أحيانا، على سبيل المثال، على منصة مجموعة العشرين. ولكن ينبغي التعامل مع هذه الظاهرة بطريقة مختلفة: باعتبارها سعيا من جانب مختلف الدول إلى تحقيق المرونة القصوى، التي تسمح لها بعدم تقييد خياراتها وجذب كل موارد التنمية في متناولها. ولكن هناك سؤال مهم يطرح نفسه في هذا الصدد: كيف يمكن بناء العلاقات داخل مجتمع متنوع تمزقه العديد من التناقضات؟ إن تقليد التعاون المستقل بين الدول غير الغربية يمتد لعقود من الزمن، وهو متجذر في مؤتمر باندونغ عام 1955، حيث أعلنت الدول المصنفة آنذاك كجزء من العالم الثالث أو حركة عدم الانحياز عن أهداف وغايات مشتركة. وأكد الإعلان على الالتزام بالقضية المشتركة المتمثلة في مقاومة الاستعمار والإمبريالية الغربية، واعترف بالمساواة بين جميع المشاركين بغض النظر عن الاختلافات بينهم، وعزز المصالح المشتركة باسم التنمية. وفي وقت لاحق، تبنت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان، ASEAN) مجموعة مماثلة من المبادئ، والتي شقت طريقها الآن إلى مجموعة البريكس ومنصات منظمة شنغهاي للتعاون (SCO). وتوجد عمليات مماثلة في إفريقيا أيضا. فقد استندت منظمة الوحدة الإفريقية (OAU) إلى القيم والأهداف المشتركة التي تواجه الدول الإفريقية، مثل معارضة الاستعمار والاستعمار الجديد. وتتبادر إلى الذهن تصريحات الشخصيات المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية (OAU). فقد قال جوليوس نيريري، أول رئيس لتنزانيا، ما يلي: "فقط بالوحدة يمكننا التأكد من أن إفريقيا تحكم إفريقيا حقا". [19] وفي كلمته الافتتاحية في قمة عام 1963 في أديس أبابا، حيث تأسست منظمة الوحدة الإفريقية (OAU)، أكد إمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي الأول أيضا على أهمية الوحدة ووضع الاختلافات الفردية جانبا لتحقيق التضامن: "الوحدة هي الهدف المقبول. نحن نتجادل حول الوسائل: نناقش المسارات البديلة لنفس الأهداف؛ نشارك في مناقشات حول التقنيات والتكتيكات. ولكن عندما يتم تجريد الدلالات، يكون هناك القليل من الجدل بيننا. نحن مصممون على إنشاء اتحاد للأفارقة ". [20] كما سلط هذا الخطاب الرئيسي الضوء على الارتباط المباشر بين إفريقيا وآسيا: "نحن نقف متحدين مع أصدقائنا وإخواننا الآسيويين. إن إفريقيا تشترك مع آسيا في خلفية مشتركة من الاستعمار والاستغلال والتمييز والقمع. وفي باندونغ، كرست الدول الإفريقية والآسيوية نفسها لتحرير قارتيها من الهيمنة الأجنبية وأكدت على حق كل الأمم في التنمية بطريقتها الخاصة، خالية من أي تدخل خارجي. ولا يزال إعلان باندونغ والمبادئ التي أعلن عنها في ذلك المؤتمر صالحة اليوم لنا جميعا". [21]

لقد تغير الكثير منذ مؤتمري باندونغ وأديس أبابا، وتغير إدراك العالم أيضا. ومع ذلك، فإن المبادئ والأهداف المعلنة هناك لم تظل ذات صلة فحسب، بل إنها تكتسب الآن زخما جديدا، وخاصة لأنها تعني الثقة المتبادلة. وعندما نلخص تجارب الدول الآسيوية والإفريقية، يمكننا أن نحدد عدة مبادئ تم اختبارها وإقرارها من قبل الممارسات السياسية في العالم غير الغربي. أولا: إن الاعتراف بهدف مشترك يوحد الدول المختلفة والتقدم نحوه يشكل أولوية لا يمكن إنكارها لسياساتها. ثانيا: الاعتراف بأن الاختلافات الخاصة لا ينبغي أن تعيق التقدم نحو الهدف المشترك. ثالثا: الاعتراف بحقيقة مفادها أن الاختلافات الخاصة لن تختفي. فلكل دولة خصوصياتها الخاصة ومسارها الذي يجب اتباعه. والثقة تعني التسامح مع الاختلافات والتنازلات لضمان عدم تسبب الاختلافات في الصراع. رابعا: الآليات المؤسسية والإجرائية المرنة. إن الجمع بين الثقة والاعتراف بالاختلافات يزيل الأطر والقيود المؤسسية الجامدة من قائمة الأولويات. وبالتالي يصبح التعايش والتشابك المحتمل بين الهياكل المختلفة ذات الأشكال المختلفة للعضوية وللالتزامات النتيجة العملية. خامسا: التوحيد الداخلي التدريجي الذي يعزز الظروف الضرورية. سادسا: تعزيز التضامن القائم على الثقة بين أغلبية دول العالم. سابعا: الالتزام بالسعي إلى إيجاد حلول محلية للمشاكل الإقليمية ومعالجة القضايا العالمية كمجموع من النهوج الإقليمية من أجل ضمان عدم خضوع حق الدول الفردية في التنمية كرهينة لقيود عالمية جديدة. هذا المسار أطول وأكثر تعقيدا من انضباط الكتلة التقليدي، ولكن في عالم متزايد التنوع، قد يكون المسار الوحيد القابل للتطبيق، حيث أن عددا أقل من الدول على استعداد للانحياز إلى صف واحد.

لقد جلبت حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية نهوج جديدة لم تستخدم من قبل لبناء النظام السياسي والاقتصادي الدولي. إن إنجازات المؤسسات التي أنشئت آنذاك لا يمكن إنكارها، ولكن لا يوجد منتج دائم. إن التحول العميق المستمر للمشهد العالمي يتطلب بذل جهد لإعادة التفكير بعمق في الخبرة المتراكمة بدلا من التخلص منها. إن أحداث الربع الثاني من القرن الـ 21 لن ترسم خطا تحت هيكل العالم السابق، بل ستمهد الطريق لتعزيزه وتكييفه مع الحقائق الجديدة. بعد كل شيء، لا تزال المثل العليا التي وجهت مهندسي عالم ما بعد الحرب سارية المفعول ومتماشية مع الاتجاهات العالمية. إن الفضاء العالمي المفتوح الذي يضمن الحق في التنمية السلمية والازدهار وتحقيق الذات لجميع الأمم والدول هو هدف مشترك في عالم اليوم. في الواقع، نحن الآن أقرب بكثير إلى هذا الهدف مما كنا عليه قبل ثمانين عاما عندما كان النظام ما بعد الحرب قيد المناقشة. في ذلك الوقت، كان جزء كبير من العالم لا يزال تحت الحكم الاستعماري، وكانت القوى الكبرى راسخة في المواجهة الإيديولوجية النظامية. ولكن في الوقت الحاضر، لا يوجد أي من هذين الشرطين، وإن كانت بقايا الماضي لا تزال قائمة. وينبغي أن يكون التعامل مع هذه البقايا جزءا من الجهود الرامية إلى خلق بنية عالمية مجددة. ومن غير المرجح إلى حد كبير ظهور منظمات عالمية جديدة. ولكن على مستوى المناطق الكبيرة، ربما تكون الجهود الأحادية الجانب غير كافية، ومن المرجح أن يسود الدفع نحو أشكال أكثر استقرارا من التعاون. وفي الوقت الحالي، يتم اختبار هياكل جديدة من هذا النوع ــ منظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة الدول التركية، ومبادرة الحزام والطريق ــ في أوراسيا. وكل هذه المبادرات، فضلا عن أي مبادرات قائمة أو مستقبلية، تجريبية بطبيعتها. وسوف يكشف الوقت عن مدى فعاليتها ووظيفتها حقا. وفي المستقبل، قد تتمكن المنصات الإقليمية العالمية من احتواء مؤسسات تعاون مختلفة في مجالات محددة لن تتعارض أهدافها مع بعضها البعض. في منتصف القرن الـ 20، بُني العالم من الأعلى إلى الأسفل، من قمة الهرم الهرمي إلى قاعدته. ولن يكون النظام الجديد متسقا إلى هذا الحد، ولكنه سيكون أكثر ديمقراطية. إنه يتم بناءه من الأسفل إلى الأعلى ويعتمد على التنظيم الذاتي والتعاون بين الدول داخل المناطق الفردية، حيث يتعين عليها أن تعالج بشكل مشترك القضايا العملية الملحة. وإذا تجنبت البشرية الوقوع في الأخطاء التي قد تعيدها إلى الوراء كما كان الحال في الماضي، فإن التفاعل العملي على المستوى الإقليمي من شأنه أن يؤدي إلى نشوء نظام جديد يستوعب تعقيد الكوكب وتنوعه ويكون قادرا على تحويل هذه الصفات من عقبات في طريق التنمية إلى أساس للنمو.

References

1: Oleg Barabanov, Timofei Bordachev, Yaroslav Lissovolik, Fyodor Lukyanov, Andrey Sushentsov, Ivan Timofeev. Living in a Crumbling World. Valdai Club Annual Report. October 15, 2018. URL: https://valdaiclub. com/a/reports/living-in-a-crumbling-world/

2: Oleg Barabanov, Timofei Bordachev, Yaroslav Lissovolik, Fyodor Lukyanov, Andrey Sushentsov, Ivan Timofeev. Maturity Certificate, or the Order That Never Was. Valdai Club Annual Report. October 2, 2023. URL: https://valdaiclub.com/a/reports/maturity-certifi cate-or-the-order-that-never-was/

3: Orwell G. You and the Atomic Bomb // Tribune, October 19, 1945.

4: William Shakespeare, Hamlet.

5: For four hundred years, the latter has served as a global security system: the Westphalian rules of the game, the balance of power, and Metternich’s rule, which holds that international security is achieved when one country considers the security concerns of another country as its own.

6: Pace M., Bilgic A. Studying Emotions in Security and Diplomacy: Where We Are Now and Challenges Ahead // Political Psychology. 2019. Vol. 40. No. 6. Pp. 1407–1417. Lebow R.N. Fear, Interest and Honour: Outlines of a Theory of International Relations // International Affairs. 2006. Vol. 82. No. 3. Pp. 431–448.

7: Стратегия в трудах военных классиков. Edited and commented by A. Svechin. Moscow, 1924; Carr A., Walsh B. The Fabian Strategy: How to Trade Space for Time // Comparative Strategy. 2022. Vol. 41. No. 1. Pp. 78–96.

8: From the treatise The Art of War commonly attributed to the legendary military commander and strategist Sun Tzu (6th-5th century BC).

9: Dominique Moisi. The Clash of Emotions. January 31, 2007. URL: https://www.ifri.org/en/external-articles/ clash-emotions

10: Russia-China Joint Declaration on a Multipolar World and the Establishment of a New International Order. URL: https://docs.cntd.ru/document/1902155?ysclid=m27d9a94wj720511004

11: Товарооборот между Россией и ЕС оказался максимальным за восемь лет. March 7, 2023. URL: https://www. rbc.ru/rbcfreenews/6406ceed9a7947b3912b3c98?ysclid=m0l0zgm3hl844648897

12: Беликов Д., Егикян С. Magna и Сбербанк прокатили мимо Opel. November 5, 2009. URL: https://www.kommersant.ru/doc/1268884?ysclid=m0l145995v673478546

13: Козлов А. Объем торговли США и Китая обновил исторический рекорд. February 10, 2023. URL: https:// www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/02/10/962429-obem-torgovli-ssha-i-kitaya-obnovil-rekord

14: Тимофеев И.Н. Политика санкций США против Китая: сравнительный анализ //Мировая экономика и международные отношения. 2023.Т.67, №11. p. 70–79.

15: СМИ: Китай стал главным торговым партнером Индии в 2023–2024 финансовом году May 13, 2024. URL: https://tass.ru/ekonomika/20778213

16: See more about the phenomenon of weaponising interdependence in: Farrell H. and Newman A. Weaponized Interdependence. What Global Economic Networks Shape State Coercion // International Security. 2019. Vol. 44, No 1. P. 42–79.

17: Доля доллара в расчетах через систему SWIFT достигла рекордного уровня в 48%. September 28, 2023.URL: https://www.kommersant.ru/doc/6239234?ysclid=m0l1mzg1fu656162416

18: The World Majority and Its Interests. Valdai Club report, ed. by Timofei Bordachev. October 10, 24, URL: https://valdaiclub.com/a/reports/the-world-majority-and-its-interests/

19: Quotable Quotes of Mwalimu Julius K. Nyerere / collected from speeches and writings by Christopher C. Liundi. Dar es Salaam: Mkukina Nyota Publishers. 2022. P. 68.

20: Important Utterances of H.I.M. Emperor Haile Selassie I. 1963-1972. Addis Ababa: The Imperial Ethiopian Ministry of Information. 1972. P. 352.

21: Ibid. P. 361–362.

First published in :

مدير البرامج في نادي فالداي للمناقشة؛ أستاذ في الأكاديمية الروسية للعلوم؛ أستاذ في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية

مدير البرامج في نادي فالداي للمناقشة؛ المشرف الأكاديمي على مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة، المدرسة العليا للاقتصاد

رئيس فريق الكتابة، مدير الأبحاث في مؤسسة نادي فالداي للمناقشة؛ رئيس تحرير Global Affairs Journal؛ رئيس هيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاعية؛ أستاذ بحث في المدرسة العليا للاقتصاد

مدير البرنامج في نادي فالداي للمناقشة؛ عميد كلية العلاقات الدولية، معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية

.jpg)

مدير البرنامج في نادي فالداي للمناقشة؛ المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!