Defense & Security

Goma, la ciudad sobre el volcán

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: Feb.01,2025

Mar.03, 2025

En enero del 2002, la ciudad de Goma, ubicada en el este de la República Democrática del Congo, yacía en ruinas. La causa no fue la Gran Guerra Africana,[1] que había estado devastando el país durante varios años. De hecho, la primera rebelión de la guerra comenzó aquí en agosto de 1998, cuando combatientes Banyamulenge -Tutsi, liderados por un exaliado del presidente Laurent-Désiré Kabila y respaldados por Ruanda (donde Paul Kagame gobierna desde el genocidio de 1994), tomaron el control de gran parte del noreste congoleño, rico en recursos. A principios del 2002, las tensiones entre Ruanda y los banyamulenge congoleños estaban aumentando, mientras que las negociaciones de paz, facilitadas por Sudáfrica, finalmente aparecían en el horizonte. En enero de 2002, Goma — una ciudad en la orilla norte del lago Kivu, al pie de las montañas Virunga — seguía en manos de los rebeldes. Pero también estaba a solo 14 kilómetros de Nyiragongo, un volcán cuya lava, baja en silicatos, se mueve rápido, alcanzando hasta 100 km/h durante una erupción. Cuando Nyiragongo entró en erupción, bastaron unas pocas horas para que la lava llegara al centro de la ciudad, desplazando a más de un millón de personas y llevando a la región hacia otro desastre humanitario. Una vez más, la zona quedó al borde del colapso. Avanzando hasta enero de 2025, Goma volvió a ser noticia a nivel mundial. Esta vez, no fue por un volcán, aunque la situación en la ciudad no parecía muy diferente a primera vista. El 25 y 26 de enero, el grupo rebelde M23 — nacido en 2012, a partir de los restos del Reagrupamiento Congoleño para la Democracia (RCD), que se había rebelado en 1998 — lanzó una gran ofensiva en Kivu del Norte. En cuestión de días, capturaron ubicaciones clave en Goma y sus alrededores, incluido el Monte Goma, el aeropuerto y la estación de televisión, aunque la ciudad seguía siendo un campo de batalla. Los rebeldes también tomaron las cercanas ciudades de Saké y Minova — cruciales para el suministro de Goma — y avanzaron hacia Kivu del Sur, en dirección a Bukavu, la capital provincial, y Nyabibwe, un importante sitio de extracción de estaño. Los enfrentamientos provocaron un incendio en la prisión de Munzenze, lo que permitió la fuga de unos 3,000 reclusos, aumentando el caos no solo en el noreste del país, sino también en la capital. El martes 28 de enero, la frustración por la inacción internacional estalló en las calles de Kinsasa, donde multitudes atacaron embajadas, incluidas las de EE. UU. y Francia. Cualquier esperanza de desescalada entre la RDC y Ruanda parece prácticamente destruida: las fronteras y embajadas están cerradas, y la mayoría acusa abiertamente a Kigali de respaldar al M23. Mientras tanto, Ruanda sigue bajo el férreo control de Paul Kagame, quien fue reelegido en julio de 2024 para un cuarto mandato con el 99.15% de los votos — una elección cuya legitimidad, curiosamente, no generó muchas dudas en Occidente. Mientras tanto, en Goma, las primeras estimaciones sugieren que uno de cada cinco residentes — de una población de dos millones — se ha visto obligado a huir de sus hogares, incluso antes de que el conflicto alcanzara el nivel de intensidad actual. No hay electricidad, y la escasez de agua, alimentos y combustible se agrava, mientras que los esfuerzos humanitarios de la ONU parecen reducirse en lugar de intensificarse.

La escalada en el este de la RDC comenzó mucho antes de que los alarmantes titulares aparecieran en los medios. Pero, ¿hasta qué punto debemos remontarnos? Las opciones están abiertas e incluyen: - 2022, cuando las tensiones aumentaron constantemente a medida que el M23 expandía su control territorial en el este de la RDC. - 2021, cuando el M23 resurgió tras su derrota militar en 2013. - 2012, cuando el M23 apareció por primera vez y alcanzó su punto máximo al capturar Goma. - La Segunda Guerra del Congo (1998-2003) o incluso más atrás, hasta la era colonial, cuando las dinámicas étnicas que hoy alimentan el conflicto comenzaron a formarse, complicando los acontecimientos actuales. En este punto, uno podría preguntarse: ¿quiénes son los banyamulenge y por qué están tan ligados a Ruanda? La respuesta se encuentra en la historia de la región del lago Kivu, hogar de múltiples grupos étnicos. Muchos de estos grupos pueden clasificarse bajo el amplio paraguas lingüístico de los hablantes de kiñaruanda, lo que significa que comparten variantes de un mismo idioma y viven no solo en Kivu, sino también en Ruanda. Su identidad principal se basa en categorías étnicas como los hutu, tutsi o el menos conocido twa. Sin embargo, muchos otros grupos étnicos en el este de la RDC no consideran el kiñaruanda como autóctono, lo que genera tensiones y conflictos tanto sociales como políticos. En respuesta, las comunidades de habla kiñaruanda han enfatizado su identidad congoleña, en lugar de ruandesa, adoptando nombres geográficos locales en lugar de etiquetas étnicas. Por eso, se escuchan términos como banyabwisha, banyamasisi y banyamulenge. Banyamulenge significa literalmente "gente de Mulenge", una meseta montañosa en lo que hoy es la provincia de Kivu del Sur. La cuestión del estatus indígena está lejos de ser teórica. En la práctica, la percepción de quién es autóctono y quién no, determina el acceso a la tierra, los recursos y los derechos e influencia política. Y dado que las dinámicas de poder entre los grupos étnicos en la región cambian constantemente — junto con el amplio panorama político del país — las categorías de identidad basadas en la autoctonía también lo hacen. Por ejemplo, la población hutu en Goma a menudo se considera más “nativa” que la tutsi. Una razón para esto es que hutus y tutsis llegaron al este de la RDC en diferentes momentos de la historia: - Las primeras oleadas de migración llegaron a Kivu antes de la llegada de los colonizadores europeos (alemanes y belgas). - La segunda ola fue impulsada por las autoridades coloniales, que buscaban administradores locales leales (como los banyamulenge) y una mayor fuerza laboral para su economía de plantaciones, ya que Kivu no tenía suficientes trabajadores. - Entre 1959 y 1963, Ruanda fue sacudida por el "Viento de Destrucción", una revolución que derrocó el dominio tutsi respaldado por los belgas en Ruanda-Urundi y llevó a los hutus al poder en una república independiente. Miles de tutsis huyeron y se establecieron en Kivu, donde fueron conocidos como los "cincuenta y nueve". - Finalmente, tras el genocidio ruandés de 1994, cuando extremistas hutus dirigieron sus armas contra los tutsis, los hutus "derrotados" (banyaruanda) huyeron al este del Congo, añadiendo otra capa de inestabilidad a la región. Con el tiempo, las autoridades congoleñas trataron de manera diferente a las distintas “oleadas de migrantes de Ruanda”, ajustando sus políticas según la conveniencia política. Cambiaron repetidamente las leyes de ciudadanía, otorgando o retirando derechos políticos a los hablantes de kiñaruanda. Por ejemplo, una nueva ley estableció 1885 como la fecha límite oficial para la autoctonía, negando efectivamente el derecho al voto a la mayoría de los banyamulenge — una decisión que se hizo cumplir durante las elecciones de 1982 y 1987. No es sorprendente que esta exclusión política y social haya creado (y siga creando) un terreno fértil para la movilización y el conflicto bajo diversos pretextos. En la década de 1990, por ejemplo, muchos tutsis congoleños, cuyo ambiguo estatus de ciudadanía los mantenía desconectados de Congo, se unieron al Frente Patriótico Ruandés (RPF) de Paul Kagame, el cual tomó el control del norte de Ruanda y luego puso fin al genocidio al capturar Kigali. Unos años después, los banyamulenge apoyaron a la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo-Zaire (AFDL) de Laurent-Désiré Kabila, que ayudó al nuevo gobierno de Ruanda a "resolver parcialmente el problema" de los refugiados hutus que habían huido al Congo. Después de huir de Ruanda tras el genocidio, muchos militantes hutus terminaron reorganizándose bajo el nombre de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR). La presencia de grupos armados hutus y tutsis en el este del Congo trasladó efectivamente el conflicto étnico de Ruanda al otro lado de la frontera. Tanto los gobiernos congoleño como ruandés encontraron formas de manipular esta lucha para servir a sus propios intereses. Este contexto histórico es clave para entender las dinámicas complejas y a menudo contradictorias entre los grupos étnicos aparentemente relacionados que viven alrededor del Lago Kivu. Las distintas comunidades étnicas en la zona están divididas por intereses en competencia, agravios históricos y alianzas cambiantes, con numerosas facciones armadas operando en el terreno. Aunque Kinsasa y Kigali los vean como fuerzas aliadas, no tienen un control total sobre estos grupos, cuyas acciones suelen estar guiadas por beneficios inmediatos e intereses políticos locales más que regionales.

Al otro lado de la frontera, en Ruanda, la noción de autoctonía tiene un significado diferente. Muchos ruandeses creen que la división de los banyaruanda (“gente de Ruanda”, en contraste con los kiñaruanda, “gente que habla ruandés”) entre dos países fue una construcción colonial impuesta por las potencias europeas, lo que sugiere que las fronteras en la región son bastante artificiales. Una versión más extrema de esta narrativa argumenta que Ruanda fue históricamente mucho más grande: “De un país vasto que abarcaba partes del este del Congo, el sur de Uganda y el noroeste de Tanganica, Ruanda se convirtió en la pequeña colina de África Central”, una perspectiva expresada por el expresidente ruandés Pasteur Bizimungu en 1996. Sin embargo, esto es más un mito que una realidad, ya que esta afirmación simplifica demasiado la historia e ignora las distinciones étnicas. Más importante aún, no reconoce que el este del Congo nunca estuvo bajo un dominio ruandés sostenido, ni antes ni después de la colonización. Aun así, la idea de una "Gran Ruanda" sigue alimentando ciertos sentimientos revanchistas en algunos sectores del liderazgo ruandés. Por eso, muchos congoleños creen que Ruanda intenta crear una "República Volcánica" (‘République des Volcans’) en Kivu, un Estado proxy que le daría acceso directo a los vastos recursos naturales de la región. Los propios líderes rebeldes refuerzan estos temores. Por ejemplo, Laurent Nkunda, líder del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) — una facción que se separó del Reagrupamiento Congoleño para la Democracia (RCD), que se rebeló en 1998 y mantiene fuertes lazos con Ruanda a través de las redes banyamulenge -Tutsi — sostuvo: "Si no hubiera habido colonización y, por lo tanto, la creación de entidades territoriales completamente nuevas y artificiales en África, el Congo de hoy nunca habría existido; pero Bwisha ciertamente estaría aquí como una provincia transvolcánica de la antigua Ruanda." En última instancia, esto ha contribuido durante mucho tiempo a las tensiones tanto interétnicas como intraétnicas en la región, con alianzas políticas, territoriales e incluso personales que cambian constantemente entre los distintos grupos.

Para responder a esta pregunta, es necesario volver a rastrear la evolución de los grupos rebeldes en el este de la RDC. Durante la Primera Guerra del Congo (1996-1997), los rebeldes tutsis, bajo el liderazgo de Laurent-Désiré Kabila [2] y con el apoyo abierto de Ruanda y Uganda, lograron derrocar a Mobutu Sese Seko, quien había gobernado desde 1965 con el respaldo de Occidente. Con el fin de la Guerra Fría, Mobutu había dejado de ser útil hacia la década de 1990, lo que permitió a Laurent-Désiré Kabila tomar el poder. El problema fue que muchos en Congo veían a Kabila como un títere de Ruanda. Cuando intentó liberarse de la influencia de Kigali, estalló la Segunda Guerra del Congo (ver arriba). Ruanda (y en parte Uganda) respondieron apoyando a un nuevo grupo rebelde: el Reagrupamiento Congoleño para la Democracia (RCD), que incluía combatientes tutsis. Sin embargo, cuando la guerra se estancó — en parte debido a la intervención militar de la SADC, liderada por Sudáfrica — el RCD se fragmentó. Su facción más poderosa, RCD-Goma, mantuvo el control de Kivu del Norte y del Sur, aunque el verdadero poder detrás de escena seguía siendo el ejército ruandés. En 2002, los Acuerdos de Sun City permitieron que Joseph Kabila, hijo de Laurent-Désiré Kabila, permaneciera en el poder, al mismo tiempo que otorgaban al RCD-Goma y al Movimiento para la Liberación del Congo (MLC), respaldado por Uganda y activo en el norte del país, el reconocimiento como actores políticos legítimos. Como parte del acuerdo, las tropas ruandesas y ugandesas se retiraron de la RDC. Para 2006, Joseph Kabila buscaba consolidar su poder, pero su victoria en las elecciones de 2007 desató enfrentamientos en Kinsasa con el MLC y una nueva insurgencia liderada por tutsis en el este. Esta vez, el levantamiento fue encabezado por el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), una facción dominada por tutsis que surgió del RCD-Goma. Ni las tropas congoleñas ni los cascos azules de la ONU pudieron detener el avance del CNDP. Los rebeldes tomaron el control de minas clave y rutas de suministro, aunque finalmente no lograron capturar Goma, en gran parte debido a su falta de legitimidad y apoyo local. Sin embargo, tras un acuerdo de paz entre Kinshasa y el CNDP el 23 de marzo de 2009, el Congreso se transformó formalmente en un partido político, mientras Joseph Kabila permanecía en el poder. En 2011, el CNDP sufrió una aplastante derrota en las elecciones parlamentarias, mientras que Joseph Kabila retuvo la presidencia, aunque su apoyo en el este de la RDC prácticamente se había desmoronado. Para evitar otra rebelión, Kabila decidió reubicar a los excombatientes del CNDP, que para entonces habían sido “integrados” en el ejército congoleño, lejos del este. Al mismo tiempo, ordenó el arresto de su líder, Bosco Ntaganda [3], quien era buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2006. La estrategia fracasó y desencadenó una nueva rebelión, dando origen al M23, nombre inspirado en el acuerdo de paz de 2009, la cual, los rebeldes afirmaban que Kinsasa había violado. El M23 comenzó siendo un grupo pequeño (alrededor de 300 combatientes en abril de 2012), pero rápidamente siguió los pasos de su predecesor, el CNDP, e incluso logró capturar Goma en noviembre de 2012. Sin embargo, esto fue demasiado para la comunidad internacional, que reaccionó rápidamente para movilizar esfuerzos y derrotar militarmente al M23. Para 2013, el grupo había sufrido una derrota aparentemente irreversible — o al menos, eso parecía en ese momento. Paradójicamente, la caída del M23 no se debió solo a la presión militar. Después de años de conflicto, los líderes rebeldes — que habían pasado del RCD al CNDP y luego al M23 — habían perdido gran parte de su credibilidad política. Aunque afirmaban defender los intereses de los tutsis congoleños y protegerlos de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) — una milicia hutu hostil a los tutsis y a Kigali — su lucha real era interna, compitiendo por el poder entre ellos mismos. De hecho, el M23 cambió de liderazgo apenas un mes después de iniciar la rebelión y se volvió cada vez más dependiente del apoyo militar directo de Ruanda, lo que erosionó aún más su legitimidad local y su reclamo de autoctonía. Su discurso era altamente populista, lleno de llamados a una revolución nacional, pero no abordaba las preocupaciones reales de los tutsis congoleños. El control militar nunca se tradujo en apoyo político. Para 2013, el M23 estaba aislado y derrotado. Los restos del grupo se replegaron hacia Ruanda. Con el colapso del M23, sus facciones se fragmentaron en milicias locales, perdiendo cualquier pretensión ideológica, pero continuando sus operaciones bajo líneas étnicas y materialistas. La proliferación de grupos armados en el este del Congo y su constante fragmentación es una de las razones por las que el conflicto se ha convertido en un mosaico sumamente complejo. Sumando más complejidad al conflicto están los wazalendo ("patriotas" en suajili), milicias casi gubernamentales, algunas de las cuales surgieron de las antiguas Mai-Mai, que en su momento combatieron al CNDP. Aunque se oponen al M23, están lejos de ser un frente unificado. En su lugar, operan de manera independiente, a menudo persiguiendo intereses económicos similares a los del M23 y ampliando su influencia política a nivel local. Algunos de sus líderes también han sido sancionados internacionalmente. En lugar de intentar controlar a los wazalendo, el gobierno de Kinsasa ha tolerado su presencia, militarizando de facto la gobernanza en el este del país, prefiriendo cooptar su influencia antes que arriesgarse a abrir un nuevo frente de conflicto. Cuando Goma cayó en 2012, el gobierno de la RDC se vio obligado a hacer algo que ahora intenta desesperadamente evitar: negociaciones directas con el M23. El Diálogo de Kampala se prolongó durante aproximadamente un año, pero difícilmente fue un proceso político real. Para cuando se llegó a un acuerdo — en el que el M23 renunció a la rebelión y aceptó desarmarse, desmovilizarse y reintegrarse — el grupo ya había sido derrotado militarmente y dejó de ser una fuerza negociadora real o un actor político legítimo. El repliegue de los restos del M23 en Ruanda solo reforzó la postura de Kinsasa: no tenía sentido hablar con un grupo rebelde fracturado y desorganizado, sin una visión política clara. Si debía haber negociaciones reales, debían ser con Ruanda, no con el M23. El objetivo principal del grupo siempre había sido controlar los recursos y obtener rentas — para sus líderes, esto se trataba de beneficios, no de política. Incluso para los combatientes comunes del M23, la ideología solía quedar en segundo plano, siendo su lealtad personal hacia comandantes que conocían desde los días del CNDP o incluso antes lo que realmente los mantenía en la lucha.

En mayo de 2021, el Nyiragongo entró en erupción nuevamente. Aunque esto fue solo una coincidencia, en noviembre de 2021, el M23 resurgió “de las cenizas”. Cruzando desde Ruanda, volvieron a Kivu del Norte, tal como lo hicieron en 2012, e iniciaron sus operaciones en Rutshuru, una ciudad a 30 kilómetros de Ruanda, habitada tanto por tutsis como por hutus (muchos de los cuales se establecieron allí tras el genocidio ruandés). Controlar Rutshuru es altamente rentable, ya que la región alberga uno de los depósitos de pirocloro más grandes del mundo — un óxido de niobio esencial para la industria electrónica, aeroespacial, de defensa, entre otras — además de varias minas de oro. Sin profundizar en la compleja red de conexiones, vale la pena señalar que el niobio/tántalo se convirtió en la quinta mayor exportación de Ruanda en 2022, posicionando al país como el noveno mayor exportador global (representando el 3.35% de las exportaciones mundiales, superando el menos del 2% de la RDC). Gracias a la actividad volcánica, las provincias alrededor del lago Kivu son especialmente ricas en minerales altamente codiciados. Solo Kivu del Norte alberga depósitos de tantalio, casiterita, cobalto, tungsteno, oro, diamantes, turmalinas y pirocloro. El problema, sin embargo, es que la minería en esta región carece de transparencia. La mayor parte de la extracción es artesanal, sin supervisión ambiental, de seguridad o regulatoria. La creciente demanda mundial de minerales críticos está agravando la situación en el este de la RDC. El país depende de la minería, ya que representa entre 35-40% de los ingresos del gobierno, y el sector minero es un pilar clave del crecimiento económico del país. Sin embargo, los acuerdos con Kinsasa no siempre garantizan un acceso real a los recursos. Incluso dentro de una sola provincia, el control sobre las minas es disputado por estructuras de poder en competencia: políticos provinciales, el ejército congoleño, grupos armados locales, rebeldes vinculados como aliados de países vecinos. Todos estos actores luchan por el dominio de los sitios mineros. En lugar de disminuir, las exportaciones ilícitas de minerales — sin importar cómo se transporten — han aumentado en los últimos años, impulsadas por la creciente demanda global y una competencia cada vez mayor. El este de la RDC cuenta con aproximadamente 2,500 sitios mineros, cada uno de los cuales sustenta a grupos armados locales, garantizando que el ciclo de conflicto se mantenga sin interrupciones. Desde 2021, la Unión Europea y Estados Unidos han adoptado una postura mucho más proactiva en torno a los minerales críticos. Se han implementado nuevas políticas, se han fortalecido alianzas con países como la RDC y Ruanda, y se han tomado medidas para asegurar las cadenas de suministro de materias primas estratégicas, además de desarrollar una plataforma conjunta de adquisiciones. En ese mismo periodo, el M23 resurgió. Si bien no se puede establecer un vínculo causal directo, se puede sugerir que los estrechos lazos entre Occidente y Ruanda han dado a Kigali la confianza para actuar sin enfrentar un gran rechazo internacional. También es probable que Ruanda controle indirectamente los recursos del este de la RDC a través del M23, ya que el éxito del grupo depende en gran medida del apoyo militar y logístico ruandés. Si estas suposiciones son correctas, las potencias occidentales podrían ver a Ruanda como un socio más confiable y predecible, capaz de garantizar sus intereses en los recursos de la región — algo que Kinshasa ha fallado en hacer durante años, debido a su distancia geográfica y política de la zona de conflicto. Sin embargo, la situación es más compleja de lo que parece. A medida que el M23 expande su territorio, no solo gana tierras, sino que también aumenta su capacidad de recaudar impuestos a la población local. A finales de 2023, se estimaba que el M23 recaudaba aproximadamente $69,500 al mes a través de distintos tipos de tributos y cobros. Este flujo constante de dinero, combinado con la agricultura de subsistencia y el comercio local, sostiene las operaciones diarias del M23 mucho más que los recursos minerales. La extracción de minerales es un proceso lento, complejo y difícil de controlar, lo que la convierte en una fuente de financiamiento menos inmediata para los rebeldes. Por lo tanto, aunque los minerales son un factor clave en el conflicto, atrayendo a actores regionales y globales, no son la razón principal por la que el M23 sigue operando. Sería un error verlos como el único motor de la inestabilidad. Incluso si el acceso a la extracción de recursos fuera bloqueado, el M23 aún encontraría formas de sacar provecho del control sobre el este de la RDC — lo que significa que el conflicto persistirá, independientemente de los cambios en el comercio de recursos.

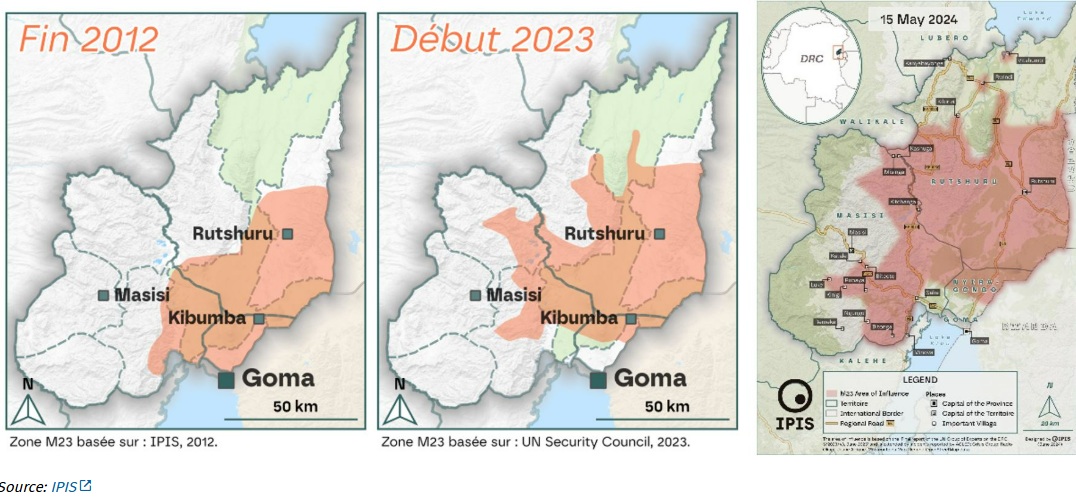

Tras su resurgimiento, el M23 ha jugado una estrategia a largo plazo, acumulando fuerza de manera gradual para un avance decisivo. Hasta que se dieron las condiciones adecuadas, ellos avanzaron de forma firme pero cautelosa, evitando una escalada que atrajera el mismo nivel de escrutinio internacional que en 2012-2013, cuando fueron derrotados. En mayo de 2022, el M23 puso a prueba la resistencia cerca de Goma, pero fue repelido por el ejército congoleño y los cascos azules de la ONU. Un mes después, en junio, provocaron una "crisis humanitaria a pequeña escala" en la frontera con Uganda al tomar la ciudad de Bunagana, obligando a miles de personas a huir, incluidos soldados congoleños. Este movimiento les permitió controlar las rutas comerciales entre Uganda y la RDC, consolidando su presencia en la región. Para febrero de 2023, capturaron Mushaki y Rubaya, asegurando el control sobre minas que producen casi la mitad del coltán de la RDC. Y cuanto más territorio controlaban, más crecía su fuerza militar. Mientras tanto, hubo varios intentos fallidos de diplomacia. En abril de 2022, el gobierno de la RDC aceptó negociaciones directas con varios grupos rebeldes en Nairobi, pero no se logró ningún avance. En julio de 2022, Angola intentó mediar un alto el fuego, pero las violaciones por ambas partes lo hicieron ineficaz. En marzo de 2023, se firmaron nuevos acuerdos de paz, pero colapsaron rápidamente. Para diciembre de 2023, las negociaciones entre la RDC y Ruanda fracasaron, escalando aún más las tensiones en Kivu. Al mismo tiempo, la frustración pública con la aparente inacción de los cascos azules de la ONU alcanzó un punto crítico. En agosto de 2022, estallaron protestas en Goma y sus alrededores contra la MONUSCO, la misión de paz de la ONU desplegada desde 1999 y la más costosa en la historia de la Organización. Ese mismo mes, la Comunidad de África Oriental (EAC) envió una fuerza regional, pero la estacionó en Kivu del Sur en lugar de Kivu del Norte, donde la crisis era más grave. Su presencia a menudo resultó en que el M23 no fuera realmente expulsado, sino simplemente reposicionado o incluso conviviera con los cascos azules, como ocurrió en Bunagana. Para muchos habitantes, las tropas de Burundi y Kenia no eran muy diferentes a las de los "ocupantes" del M23. Al final, el gobierno congoleño exigió la retirada del contingente de la EAC para diciembre de 2023. Ese mismo mes, tras múltiples llamados del presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución para retirar la MONUSCO de Kivu del Sur y reducir sus operaciones en otras provincias. Para finales de 2024, la misión debía estar completamente desmantelada. Para el M23, esto fue la tormenta perfecta. El fracaso de los esfuerzos internacionales de mantenimiento de la paz, junto con el estancamiento e inutilidad de las negociaciones — independientemente de los mediadores o las presiones externas sobre Ruanda y la RDC — terminaron jugando a favor del grupo. Aunque persistían divisiones internas dentro del M23, entendieron que su ventana de oportunidad se acercaba. La llegada de las fuerzas de paz de la SADC, que reemplazaron a las fuerzas de la EAC, hizo poco para cambiar la situación. Sudáfrica, el mayor contribuyente, ha mostrado poca disposición para comprometerse completamente. La opinión pública en el país, considera en gran medida que las bajas entre las tropas sudafricanas son injustificables, mientras que su ejército parece carecer de la preparación necesaria para operaciones de tanta complejidad como las del este del Congo. A lo largo de 2024, el M23 preparó el terreno para su rápido avance sobre Goma, que finalmente se concretó en enero de 2025. En febrero de 2024, tomaron Shasha, un punto estratégico clave que controla las rutas de suministro de Goma. Al mismo tiempo, estuvieron cerca de capturar Saké, que finalmente conquistaron en 2025, aunque los bombardeos esporádicos nunca cesaron. Para mayo de 2024, la mitad del territorio de Masisi ya estaba bajo su control. Al observar los mapas que rastrean la expansión territorial del M23 en comparación con su auge en 2012, cuando tomaron Goma por primera vez, la conclusión es clara: su avance nunca fue una cuestión de "si ocurriría", sino de "cuándo".

Parece que el M23 — y, en gran medida, Ruanda — han aprendido lecciones clave de su derrota en 2013. En aquel entonces, como se mencionó antes, el movimiento carecía de un líder político y una agenda clara, más allá de un vacío llamado a la revolución en toda la RDC. Ahora, sin embargo, ha surgido una figura política de peso: Corneille Nangaa ha llegado a Goma, ahora bajo control del M23. Exjefe de la Comisión Electoral Nacional Independiente de la RDC, Nangaa fue quien validó la disputada victoria de Félix Tshisekedi en las elecciones de 2018. Sin embargo, para 2023, sus tensiones con Tshisekedi se intensificaron, lo que lo llevó a romper filas y alinearse con el M23. Para el M23, representa su primera figura política de alcance nacional, sin afiliación con los tutsis. Además, Nangaa tiene su propia visión del conflicto: "En el Congo tenemos un no-Estado. Todos los grupos armados han surgido porque no hay un Estado. Queremos reconstruir el Estado." Esto sugiere que el objetivo final de la actual fase del conflicto podría ser asegurar el poder político en Kinsasa, lo que recuerda a las dinámicas de la Primera Guerra del Congo. Mientras tanto, los mediadores internacionales siguen fracasando. Turquía ha sido descartada, las negociaciones de paz de Angola no han llegado a nada, Sudáfrica ha sufrido un daño reputacional que ha generado tensiones con Ruanda, y la diplomacia itinerante de Francia ha logrado poco. Las cumbres de emergencia de la EAC y la SADC continúan, pero sin coordinación real ni impacto tangible. Cada actor parece estar persiguiendo sus propios intereses, esperando una oportunidad para un avance. En contraste, el M23 ha avanzado con confianza y claridad, asegurando un sólido control sobre el este de la RDC y ahora está dispuesto a instalar a un aliado (al menos) en Kinsasa.

[1] También conocida como la Segunda Guerra del Congo. [2] Un luba del sureste de Congo. [3] Un tutsi nacido en Ruanda, que se trasladó a la RDC junto con su familia en sus primeros años.First published in :

Experto del Centro de Estudios Africanos de la Escuela Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación (Universidad HSE) y experto del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales (RIAC).

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!