Defense & Security

Goma, die Stadt am Vulkan

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: Feb.01,2025

Mar.04, 2025

Im Januar 2002 lag die im Osten der Demokratischen Republik Kongo gelegene Stadt Goma in Trümmern. Der Grund dafür war nicht der Große Afrikanische Krieg[1], der das Land seit mehreren Jahren verwüstet hatte. Die erste Rebellion des Krieges hatte hier im August 1998 begonnen, als Banyamulenge-Tutsi-Kämpfer unter der Führung eines ehemaligen Verbündeten von Präsident Laurent-Désiré Kabila und mit Unterstützung Ruandas (wo Paul Kagame seit dem Völkermord von 1994 regiert) die Kontrolle über einen Großteil des rohstoffreichen Nordostens des Kongo übernahmen. Anfang 2002 nahmen die Spannungen zwischen Ruanda und den kongolesischen Banyamulenge zu, während sich endlich Friedensgespräche abzeichneten, die von Südafrika vermittelt wurden.

Im Januar 2002 war Goma, eine Stadt am Nordufer des Kivusees am Fuße des Virunga-Gebirges, noch immer in der Hand der Rebellen. Aber sie lag auch nur 14 Kilometer vom Nyiragongo entfernt, einem Vulkan, dessen silikatarme Lava sich bei einem Ausbruch mit bis zu 100 km/h bewegt. Als der Nyiragongo ausbrach, dauerte es nur wenige Stunden, bis die Lava das Stadtzentrum erreichte, über eine Million Menschen vertrieb und die Region auf eine weitere humanitäre Katastrophe zusteuerte. Die Region stand am Rande der Katastrophe - wieder einmal.

Im Januar 2025 geriet Goma erneut in die weltweiten Schlagzeilen. Diesmal war es nicht wegen eines Vulkans, obwohl die Situation in der Stadt auf den ersten Blick nicht viel anders aussah. Am 25. und 26. Januar startete die M23-Rebellengruppe, die 2012 zum Teil aus den Überresten der kongolesischen Rallye für Demokratie (RCD), die 1998 rebellierte, entstanden war, eine Großoffensive in Nord-Kivu. Innerhalb weniger Tage eroberten sie wichtige Orte in und um Goma, darunter den Berg Goma, den Flughafen und den Fernsehsender, obwohl die Stadt umkämpft blieb. Die Rebellen nahmen auch die nahe gelegenen Städte Saké und Minova ein - beide sind für die Nachschublinien von Goma von entscheidender Bedeutung - und begannen, nach Süd-Kivu vorzustoßen, in Richtung Bukavu, der Provinzhauptstadt, und Nyabibwe, einem wichtigen Standort für den Zinnabbau. Die Zusammenstöße führten zu einem Brand im Munzenze-Gefängnis, aus dem etwa 3.000 Insassen entkommen konnten, was das Chaos nicht nur im Nordosten des Landes, sondern auch in der Hauptstadt vergrößerte. Am Dienstag, dem 28. Januar, schwappte die Frustration über die internationale Untätigkeit auf die Straßen von Kinshasa über, wo Mobs Botschaften angriffen, darunter die der USA und Frankreichs. Jede Hoffnung auf eine Deeskalation zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda scheint nun zunichte gemacht: Grenzen und Botschaften sind geschlossen, und die meisten beschuldigen Kigali offen, die M23 zu unterstützen. In der Zwischenzeit bleibt Ruanda fest im Griff von Paul Kagame, der im Juli 2024 mit 99,15 % der Stimmen für eine vierte Amtszeit wiedergewählt wurde - eine Wahl, deren Legitimität im Westen nicht viele Fragen aufgeworfen hat.

In Goma wurde nach ersten Schätzungen jeder fünfte Einwohner - bei einer Bevölkerung von zwei Millionen - gezwungen, aus seinen Häusern zu fliehen, noch bevor der Konflikt die derzeitige Intensität erreichte. Es gibt keinen Strom, und der Mangel an Wasser, Lebensmitteln und Treibstoff verschärft sich, während die humanitären Bemühungen der UNO offenbar eher nachlassen als zunehmen.

Die Wurzeln des Konflikts

Die Eskalation im Osten der DRK begann lange bevor alarmierende Schlagzeilen in den Medien auftauchten. Aber wie weit reichen wir zurück? Die Optionen sind offen und umfassen:

- 2022, als die Spannungen stetig zunahmen, da die M23 ihre territoriale Kontrolle im Osten der DRK ausweitete;

- 2021, als die M23 nach ihrer militärischen Niederlage im Jahr 2013 wieder auftauchte;

- 2012, als die M23 erstmals auftauchte und ihren Höhepunkt mit der Einnahme von Goma erreichte;

- Der Zweite Kongokrieg (1998-2003) oder sogar noch weiter zurück in die Kolonialzeit, als die ethnische Dynamik, die den Konflikt jetzt anheizt, erstmals Gestalt annahm und die aktuellen Ereignisse verkomplizierte.

An dieser Stelle könnte man sich fragen: Wer sind die Banyamulenge und warum sind sie eng mit Ruanda verbunden? Die Antwort liegt in der Geschichte der Region um den Kivu-See, in der zahlreiche ethnische Gruppen leben. Viele dieser Gruppen lassen sich unter dem breiteren sprachlichen Dach der Kinyarwanda-Sprecher einordnen, d. h. sie sprechen verschiedene Varianten derselben Sprache und leben nicht nur in Kivu, sondern auch in Ruanda. Ihre zentrale Identität liegt in ethnischen Kategorien wie Hutu, Tutsi oder den weniger bekannten Twa. Viele andere ethnische Gruppen im Osten der Demokratischen Republik Kongo sehen Kinyarwanda jedoch nicht als autochthone (einheimische) Sprache an, was zu Spannungen und Konflikten auf sozialer und politischer Ebene führt. Als Reaktion darauf haben die Kinyarwanda sprechenden Gemeinschaften ihre kongolesische und nicht ruandische Identität betont, indem sie lokale geografische Namen anstelle von ethnischen Bezeichnungen angenommen haben. Aus diesem Grund hört man Begriffe wie Banyabwisha, Banyamasisi und Banyamulenge. Banyamulenge bedeutet wörtlich "Menschen aus Mulenge", einem Hochplateau in der heutigen Provinz Süd-Kivu.

Die Frage des indigenen Status ist alles andere als theoretisch. Auf praktischer Ebene bestimmt die Wahrnehmung, wer autochthon ist und wer nicht, den Zugang zu Land, Ressourcen, politischen Rechten und Einfluss. Und da sich die Machtverhältnisse zwischen den ethnischen Gruppen in der Region - ebenso wie die allgemeine politische Landschaft des Landes - ständig verschieben, ändern sich auch die auf Autochthonie basierenden Identitätskategorien. So betrachtet sich die Hutu-Bevölkerung in Goma oft als "einheimischer" als die Tutsi.

Ein Grund dafür ist, dass Hutu und Tutsi zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Geschichte in den Osten der DRK kamen:

- Die ersten Migrationswellen erreichten Kivu noch vor der Ankunft der europäischen Kolonisatoren (Deutsche und Belgier).

- Die zweite Welle wurde von den Kolonialbehörden ausgelöst, die loyale lokale Verwalter (wie die Banyamulenge) und mehr Arbeitskräfte für ihre Plantagenwirtschaft suchten, da es in Kivu nicht genügend Arbeiter gab.

- Zwischen 1959 und 1963 wurde Ruanda durch den "Wind der Zerstörung" erschüttert - eine Revolution, die die von Belgien unterstützte Tutsi-Herrschaft in Ruanda-Urundi ablöste und die Hutu in einer unabhängigen Republik an die Macht brachte. Tausende von Tutsi flohen und ließen sich in Kivu nieder, wo sie als die "Neunundfünfzigjährigen" bekannt wurden.

- Nach dem Völkermord in Ruanda 1994 schließlich, als Hutu-Extremisten ihre Waffen gegen die Tutsi richteten, flohen die "besiegten" Hutu (Banyarwanda) in den Ostkongo und trugen zur Instabilität in der Region bei.

Im Laufe der Zeit behandelten die kongolesischen Behörden die verschiedenen "Wellen von Migranten aus Ruanda" unterschiedlich und passten ihre Politik der politischen Opportunität an. Sie änderten wiederholt die Staatsbürgerschaftsgesetze, indem sie Kinyarwanda-Sprechern politische Rechte gewährten oder entzogen. So wurde beispielsweise durch ein neues Gesetz das Jahr 1885 als offizielles "Stichtagsdatum" für die Autochthonie festgelegt, wodurch den meisten Banyamulenge das Wahlrecht verweigert wurde - eine Entscheidung, die bei den Wahlen 1982 und 1987 durchgesetzt wurde.

Es überrascht nicht, dass diese politische und soziale Ausgrenzung einen fruchtbaren Boden für Mobilisierung und Konflikte unter verschiedenen Vorwänden schuf (und weiterhin schafft). In den 1990er Jahren schlossen sich beispielsweise viele kongolesische Tutsi, die aufgrund ihres unklaren Staatsbürgerschaftsstatus nicht mit dem Kongo verbunden waren, der Ruandischen Patriotischen Front (RPF) von Paul Kagame an, die die Kontrolle über den Norden Ruandas übernahm und später den Völkermord mit der Einnahme Kigalis beendete. Einige Jahre später unterstützten die Banyamulenge die Allianz der Demokratischen Kräfte zur Befreiung von Kongo-Zaire (AFDL) von Laurent-Désiré Kabila, die der neuen ruandischen Regierung half, das Problem der Hutu-Flüchtlinge, die in den Kongo geflohen waren, teilweise zu lösen".

Viele Hutu-Kämpfer, die nach dem Völkermord aus Ruanda geflohen waren, formierten sich schließlich zu den Demokratischen Kräften für die Befreiung Ruandas (FDLR) um. Durch die Präsenz bewaffneter Hutu- und Tutsi-Gruppen im Ostkongo wurde der ethnische Konflikt in Ruanda auf die andere Seite der Grenze verlagert. Und sowohl die kongolesische als auch die ruandische Regierung fanden Wege, diesen Kampf für ihre eigenen Interessen zu manipulieren.

Dieser historische Kontext ist wichtig, um die komplexe und oft widersprüchliche Dynamik zwischen den scheinbar verwandten ethnischen Gruppen, die um den Kivu-See leben, zu verdeutlichen. Die verschiedenen ethnischen Gemeinschaften in der Region sind durch konkurrierende Interessen, historische Missstände und wechselnde Allianzen zerrissen, wobei zahlreiche bewaffnete Gruppierungen vor Ort agieren. Kinshasa und Kigali mögen sie zwar als Stellvertreter betrachten, haben aber keine vollständige Kontrolle über diese Gruppen, deren Handlungen oft von unmittelbaren Gewinnen und lokalen statt regionalen politischen Interessen bestimmt werden.

Die Vulkanische Republik

Auf der anderen Seite der Grenze, in Ruanda, hat der Begriff der Autochthonie eine andere Bedeutung. Viele Ruander glauben, dass die Aufteilung der Banyarwanda ("Menschen aus Ruanda" im Gegensatz zu Kinyarwanda, "Menschen, die Ruanda sprechen") in zwei Länder ein koloniales Konstrukt war, das von europäischen Mächten aufgezwungen wurde, was darauf hindeutet, dass die Grenzen in der Region ziemlich künstlich sind. Eine extremere Version dieses Narrativs besagt, dass Ruanda historisch gesehen viel größer war: "Von einem riesigen Land, das sich über weite Teile des östlichen Kongo, des südlichen Uganda und des nordwestlichen Tanganjika erstreckte, wurde Ruanda zu einem winzigen Hügel in Zentralafrika", eine Sichtweise, die 1996 von Ruandas offiziellem Präsidenten Pasteur Bizimungu aufgegriffen wurde. Dies ist jedoch mehr Mythos als Realität, da diese Behauptung die Geschichte zu stark vereinfacht und ethnische Unterschiede außer Acht lässt. Noch wichtiger ist, dass sie nicht anerkennt, dass der Ostkongo nie dauerhaft unter ruandischer Herrschaft stand - weder vor noch nach der Kolonialisierung. Dennoch nährt die Idee eines "Groß-Ruanda" gewisse revanchistische Gefühle in einigen Ecken der ruandischen Führung.

Deshalb glauben viele Kongolesen, dass Ruanda versucht, in Kivu eine "Vulkanische Republik" (République des Volcans) zu gründen - einen Stellvertreterstaat, der ihm direkten Zugang zu den riesigen natürlichen Ressourcen der Region verschaffen würde. Die Rebellenführer selbst verstärken diese Befürchtungen. Laurent Nkunda, Führer des Nationalkongresses zur Verteidigung des Volkes (CNDP) - einer Fraktion, die sich von der 1998 rebellierenden Rallye für kongolesische Demokratie (RCD) abgespalten hat und über Banyamulenge-Tutsi-Netzwerke enge Verbindungen zu Ruanda unterhält - argumentierte beispielsweise: "Hätte es keine Kolonisierung und damit die Schaffung völlig neuer und künstlicher territorialer Einheiten in Afrika gegeben, hätte es den heutigen Kongo mit Sicherheit nie gegeben; aber Bwisha gäbe es mit Sicherheit als eine transvulkanische Provinz des alten Ruanda."

Letztlich hat dies lange Zeit zu inter- und intraethnischen Spannungen in der Region beigetragen, mit wechselnden politischen, territorialen oder sogar persönlichen Zugehörigkeiten der Gruppen.

Wer sind die M23?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir noch einmal die Entwicklung der Rebellengruppen im Osten der DRK nachzeichnen. Während des ersten Kongokriegs (1996-1997) gelang es Tutsi-Rebellen unter der Führung von Laurent-Désiré Kabila[2] und mit offener Unterstützung aus Ruanda und Uganda, den seit 1965 mit westlicher Unterstützung regierenden Mobutu Sese Seko zu stürzen. Nach dem Ende des Kalten Krieges hatte Mobutu in den 1990er Jahren ausgedient, so dass Laurent-Désiré Kabila die Macht übernehmen konnte. Das Problem war, dass viele im Kongo Kabila als ruandischen Handlanger betrachteten. Als er versuchte, den Einfluss von Kigali abzuschütteln, brach der Zweite Kongokrieg aus (siehe oben).

Ruanda (und teilweise auch Uganda) unterstützten daraufhin eine neue Rebellengruppe, die Rally for Congolese Democracy (RCD), der auch Tutsi-Kämpfer angehörten. Als der Krieg jedoch ins Stocken geriet, was zum Teil auf die militärische Intervention der SADC unter Führung Südafrikas zurückzuführen war, spaltete sich die RCD ab. Ihre mächtigste Fraktion - RCD-Goma - hielt sich in Nord- und Süd-Kivu, obwohl das ruandische Militär hinter den Kulissen die wahre Macht blieb. Im Jahr 2002 ermöglichte das Abkommen von Sun City Joseph, dem Sohn von Laurent-Désiré Kabila, an der Macht zu bleiben, während die RCD-Goma und die von Uganda unterstützte Bewegung für die Befreiung des Kongo (MLC), die im Nordkongo operierte, einen offiziellen Status als legitime politische Akteure erhielten. Als Teil der Vereinbarung zogen sich die ruandischen und ugandischen Truppen aus der DRK zurück.

Im Jahr 2006 versuchte Joseph Kabila, seine Herrschaft zu festigen, doch sein Wahlsieg 2007 löste in Kinshasa Zusammenstöße mit der MLC und einen neuen, von den Tutsi angeführten Aufstand im Osten aus. Diesmal war es der von Tutsi dominierte Nationalkongress zur Verteidigung des Volkes (CNDP), eine Fraktion, die aus dem RCD-Goma hervorgegangen war. Weder kongolesische Truppen noch UN-Friedenstruppen konnten den Vormarsch des CNDP aufhalten. Die Rebellen übernahmen die Kontrolle über wichtige Minen und Nachschubrouten, scheiterten aber letztlich an der Einnahme von Goma, was vor allem an ihrer mangelnden Legitimität und Unterstützung vor Ort lag. Nach einem Friedensabkommen zwischen Kinshasa und dem CNDP am 23. März 2009 wurde der Kongress jedoch formell in eine politische Partei umgewandelt, während Joseph Kabila an der Macht blieb.

Im Jahr 2011 erlitt der CNDP bei den Parlamentswahlen eine vernichtende Niederlage, während Kabila die Präsidentschaft behielt, auch wenn die Unterstützung für ihn im Osten des Landes praktisch völlig zusammenbrach. Um einer weiteren Rebellion vorzubeugen, beschloss er, ehemalige CNDP-Kämpfer, die inzwischen in die kongolesische Armee "integriert" worden waren, aus dem Osten abzuziehen. Gleichzeitig veranlasste er die Verhaftung ihres Anführers Bosco Ntaganda[3], der seit 2006 vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gesucht wurde. Diese Strategie ging nach hinten los und löste eine neue Rebellion und die Gründung der M23 aus, die nach dem Friedensabkommen von 2009 benannt ist, gegen das Kinshasa ihrer Meinung nach verstoßen hatte.

Die M23 begann klein (rund 300 Kämpfer im April 2012) im Vergleich zu ihrem Vorgänger, dem CNDP, trat aber schnell in dessen Fußstapfen und nahm im November 2012 sogar Goma ein. Für die internationale Gemeinschaft war dies jedoch ein Schritt zu weit, und sie mobilisierte rasch ihre Kräfte, um die M23 militärisch zu zerschlagen. Im Jahr 2013 hatte die Gruppe eine unumkehrbare Niederlage erlitten - so schien es zumindest damals.

Paradoxerweise war es jedoch nicht allein der militärische Druck, der zum Niedergang der M23 führte. Nach jahrelangen Konflikten hatten die Rebellenführer - die von der RCD zum CNDP und dann zur M23 übergegangen waren - einen Großteil ihrer politischen Glaubwürdigkeit verloren. Sie behaupteten zwar, die Interessen der kongolesischen Tutsi zu verteidigen und sie vor den Demokratischen Kräften zur Befreiung Ruandas (FDLR) - einer Hutu-Miliz, die den Tutsi und Kigali feindlich gesinnt ist - zu schützen, doch in Wirklichkeit war ihr wirklicher Kampf ein interner, da sie untereinander um die Macht konkurrierten (die M23 wechselte nur einen Monat nach Beginn der Rebellion die Führung) und immer mehr von der direkten militärischen Unterstützung Ruandas abhängig wurden, was ihre lokale Legitimität und ihren Anspruch auf Autochthonie weiter untergrub. Ihre Rhetorik war äußerst populistisch und enthielt Aufrufe zu einer landesweiten Revolution, ging aber an den wirklichen Sorgen der kongolesischen Tutsi vorbei. Die militärische Kontrolle schlug nie in politische Unterstützung um. Im Jahr 2013 waren sie isoliert und zerschlagen. Die Überreste der M23 zogen sich über die Grenze nach Ruanda zurück.

Nach dem Zusammenbruch der M23 zersplitterten ihre Fraktionen in lokale Milizen, die zwar keinen ideologischen Anspruch mehr erheben, aber weiterhin nach ethnischen und materiellen Gesichtspunkten agieren. Die wachsende Zahl bewaffneter Gruppierungen im Ostkongo und ihre ständige Zersplitterung sind einer der Gründe, warum der Konflikt ein so komplexes Mosaik darstellt.

Zu dieser Komplexität tragen auch die Wazalendo ("Patrioten" auf Suaheli) bei - Quasi-Regierungsmilizen, von denen einige aus den alten Mai-Mai-Milizen hervorgegangen sind, die einst den CNDP bekämpften. Auch wenn sie sich gegen die M23 stellen, sind sie weit davon entfernt, eine einheitliche Front zu bilden. Stattdessen operieren sie unabhängig, verfolgen oft wirtschaftliche Interessen, die denen der M23 nicht allzu unähnlich sind, und bauen ihren politischen Einfluss auf lokaler Ebene aus. Auch einige ihrer Anführer wurden mit internationalen Sanktionen belegt. Anstatt zu versuchen, die Wazalendo zu zügeln, hat die Regierung in Kinshasa ihre Präsenz toleriert und die Regierungsführung im Osten des Landes effektiv militarisiert - sie zog es vor, ihren Einfluss zu kooptieren, anstatt eine weitere Konfliktlinie zu riskieren.

Der Fall von Goma im Jahr 2012 zwang die Regierung der Demokratischen Republik Kongo zu etwas, das sie jetzt unbedingt vermeiden will: direkte Verhandlungen mit der M23. Der Kampala-Dialog zog sich etwa ein Jahr lang hin, war aber kaum ein echter politischer Prozess. Als eine Einigung erzielt wurde, bei der die M23 der Rebellion abschwor und sich bereit erklärte, sich zu entwaffnen, zu demobilisieren und zu reintegrieren, war die Gruppe bereits militärisch besiegt und stellte keine echte Verhandlungsmacht mehr dar, noch war sie ein politischer Akteur. Der Rückzug der Überreste der M23 nach Ruanda bestärkte Kinshasa in seiner Haltung: Es hatte keinen Sinn, mit einer zersplitterten und unorganisierten Rebellengruppe ohne klare politische Vision zu verhandeln. Wenn echte Verhandlungen notwendig waren, dann mit Ruanda und nicht mit der M23. Das Hauptziel der Gruppe war immer die Kontrolle der Ressourcen und die Erzielung von Mieteinnahmen - für ihre Anführer ging es um Profit, nicht um Politik. Selbst für die einfachen M23-Kämpfer trat die Ideologie oft hinter die persönliche Loyalität gegenüber den Befehlshabern zurück, die sie seit den Tagen des CNDP oder davor kannten.

Vulkane und Mineralien

Im Mai 2021 brach der Nyiragongo erneut aus. Dies war zwar nur ein Zufall, doch im November 2021 war die M23 "aus der Asche" auferstanden. Von Ruanda aus kehrten sie nach Nord-Kivu zurück, genau wie 2012, und begannen ihre Operationen in Rutshuru - einer 30 Kilometer von Ruanda entfernten Stadt, in der sowohl Tutsis als auch Hutus leben (von denen sich viele nach dem ruandischen Völkermord dort niedergelassen hatten).

Die Kontrolle über Rutshuru ist recht lukrativ, da die Region über eines der weltweit größten Vorkommen an Pyrochlor (ein für die Elektronik-, Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und andere Industrien unverzichtbares Nioboxid) sowie über mehrere Goldminen verfügt. Ohne in das komplexe Geflecht der Verbindungen einzutauchen, ist es erwähnenswert, dass Niob/Tantal im Jahr 2022 Ruandas fünftgrößter Exporteur sein wird - und damit der neuntgrößte Exporteur weltweit (mit einem Anteil von 3,35 % an den weltweiten Exporten und mehr als die DRK mit weniger als 2 %).

Dank der vulkanischen Aktivität sind die Provinzen am Kivu-See besonders reich an begehrten Mineralien. Allein Nord-Kivu verfügt über Vorkommen an Tantal, Kassiterit, Kobalt, Wolfram, Gold, Diamanten, Turmalinen und Pyrochlor. Das Problem ist jedoch, dass der Bergbau hier alles andere als transparent ist. Der Großteil des Abbaus erfolgt handwerklich, ohne angemessene Umwelt-, Sicherheits- oder sonstige Kontrollen.

Die weltweit steigende Nachfrage nach wichtigen Mineralien verschlimmert die Lage im Osten der DRK noch. Das Land bezieht 35-40 % seiner Staatseinnahmen aus dem Bergbau, und der Bergbausektor ist ein wichtiger Pfeiler des Wirtschaftswachstums. Die Vereinbarungen mit Kinshasa garantieren jedoch nicht immer den tatsächlichen Zugang zu den Ressourcen. Selbst innerhalb einer Provinz können konkurrierende Machtstrukturen - Provinzpolitiker, das kongolesische Militär, lokale bewaffnete Gruppen und Rebellen, die stellvertretend mit dem Nachbarland verbunden sind - um die Kontrolle über die Bergbaugebiete kämpfen.

Die illegalen Mineralexporte sind nicht zurückgegangen, sondern haben in den letzten Jahren sogar noch zugenommen, da die weltweite Nachfrage nach diesen Mineralien steigt und der Wettbewerb zunimmt. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo gibt es schätzungsweise 2 500 Abbaustätten - jede einzelne unterstützt lokale bewaffnete Gruppen und sorgt dafür, dass der Kreislauf des Konflikts ungebrochen bleibt.

Seit 2021 haben die EU und die USA eine wesentlich proaktivere Haltung zu kritischen Mineralien eingenommen, indem sie neue politische Maßnahmen einführten, Partnerschaften mit Ländern wie der DRK und Ruanda stärkten und Schritte zur Sicherung der Lieferketten für kritische Rohstoffe unternahmen sowie eine gemeinsame Beschaffungsplattform entwickelten. Etwa zur gleichen Zeit kehrte die M23 zurück.

Auch wenn kein direkter kausaler Zusammenhang hergestellt werden kann, lässt sich vermuten, dass die engen Beziehungen zwischen dem Westen und Ruanda Kigali zumindest das Vertrauen gegeben haben, ohne größere internationale Gegenreaktionen zu handeln. Es ist auch wahrscheinlich, dass Ruanda über die M23 indirekt die Ressourcen im Osten der DRK kontrolliert, da die Erfolge der Gruppe in hohem Maße von der militärischen und logistischen Unterstützung Ruandas abhängen. Sollten diese Annahmen zutreffen, könnten die westlichen Mächte in Ruanda einen zuverlässigeren und berechenbareren Partner sehen - einen Partner, der ihre Rohstoffinteressen in der Region sichern könnte, was Kinshasa aufgrund seiner geografischen und politischen Entfernung vom Konfliktgebiet seit Jahren nicht gelungen ist.

Die Situation ist jedoch komplexer als sie scheint. In dem Maße, wie die M23 das von ihr kontrollierte Gebiet ausweitet, gewinnt sie nicht nur Land hinzu, sondern erhöht auch ihre Möglichkeiten, die lokale Bevölkerung zu besteuern. Ende 2023 schätzte man, dass die M23 durch verschiedene Formen der Besteuerung monatlich etwa 69.500 Dollar einnahm. Dieser stetige Geldfluss, kombiniert mit Subsistenzlandwirtschaft und lokalem Handel, sichert den täglichen Betrieb der M23 weit mehr als die Bodenschätze. Die Gewinnung von Mineralien ist ein langsamer, komplexer und schwer zu kontrollierender Prozess, der für die Rebellen eine weniger direkte Finanzierungsquelle darstellt. Mineralien sind zwar unbestreitbar ein Katalysator für Konflikte und etwas, das sowohl regionale als auch globale Akteure anzieht, aber sie sind nicht der Hauptfaktor, der die M23 am Leben erhält. Es wäre ein Fehler, sie als einzige treibende Kraft hinter der Instabilität zu betrachten. Selbst wenn der Zugang zum Rohstoffabbau abgeschnitten wäre, würde die M23 immer noch Wege finden, von der Kontrolle über den Osten der DRK zu profitieren - was bedeutet, dass der Konflikt im Osten der DRK unabhängig von Veränderungen im Rohstoffhandel weiterbestehen wird.

Warum explodiert der Konflikt jetzt?

Nach ihrem Wiedererstarken hat die M23 ein langes Spiel gespielt und langsam eine Dynamik für einen entscheidenden Vorstoß aufgebaut. Bis die richtigen Bedingungen gegeben waren, drängte sie selbstbewusst, aber vorsichtig vorwärts - und vermied eine Eskalation, die das gleiche Maß an internationaler Kontrolle wie 2012-2013 nach sich ziehen könnte, als sie zu ihrer Niederlage führte.

Im Mai 2022 testete die M23 einen Vorstoß in der Nähe von Goma, wurde aber von der kongolesischen Armee und den UN-Friedenstruppen zurückgeschlagen. Einen Monat später, im Juni, lösten sie eine "kleine" humanitäre Krise an der Grenze zu Uganda aus, indem sie die Stadt Bunagana einnahmen und Tausende zur Flucht zwangen, darunter auch kongolesische Soldaten. Durch diese Aktion konnten sie die Handelsrouten zwischen Uganda und der Demokratischen Republik Kongo kontrollieren und ihre Position stärken. Im Februar 2023 hatten sie Mushaki und Rubaya erobert und sich die Kontrolle über Minen gesichert, die fast die Hälfte der Coltan-Produktion der DRK produzieren. Und je mehr Gebiete sie kontrollierten, desto stärker wurden ihre Reihen.

In der Zwischenzeit gab es mehrere gescheiterte Versuche der Diplomatie. Im April 2022 erklärte sich die kongolesische Regierung in Nairobi zu direkten Gesprächen mit mehreren Rebellengruppen bereit, die jedoch ergebnislos blieben. Im Juli 2022 versuchte Angola, einen Waffenstillstand zu vermitteln, der jedoch aufgrund von Verletzungen durch beide Seiten nicht zustande kam. Im März 2023 wurden neue Friedensvereinbarungen getroffen, die jedoch ebenfalls schnell wieder scheiterten. Im Dezember 2023 scheiterten die Verhandlungen zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda, wodurch die Spannungen in Kivu weiter eskalierten.

Gleichzeitig erreichte die öffentliche Frustration über die vermeintliche Untätigkeit der UN-Friedenstruppen einen Siedepunkt. Im August 2022 brachen in Goma und den umliegenden Gebieten Proteste aus, die sich gegen MONUSCO richteten, die seit 1999 stationierte UN-Friedensmission, die mit Abstand teuerste in der Geschichte der UN. Im selben Monat entsandte die Ostafrikanische Gemeinschaft (EAC) eine regionale Einsatztruppe, die jedoch in Süd-Kivu und nicht in Nord-Kivu stationiert war, wo die Krise am schlimmsten war. Ihre Anwesenheit führte häufig dazu, dass die M23 nicht vollständig zurückgedrängt wurde, sondern sich lediglich neu positionierte und manchmal mit den Friedenstruppen koexistierte, wie in Bunagana zu beobachten war. Viele Einheimische betrachteten die Truppen aus Burundi und Kenia als etwas anderes als die "Besatzer" der M23.

Schließlich forderte die kongolesische Regierung den Abzug des EAC-Kontingents bis Dezember 2023. Im selben Monat verabschiedete der UN-Sicherheitsrat nach wiederholten Appellen des kongolesischen Präsidenten Félix Tshisekedi eine Resolution, die MONUSCO aus Süd-Kivu abzuziehen und ihre Aktivitäten in anderen Provinzen zu reduzieren. Bis Ende 2024 sollte die Mission vollständig aufgelöst werden.

Für die M23 war dies der perfekte Sturm. Das Scheitern der internationalen Friedensbemühungen sowie die Stagnation und Vergeblichkeit der Verhandlungen - unabhängig von den Vermittlern oder dem externen Druck auf Ruanda und die DRK - spielten der M23 letztlich in die Hände. Obwohl die Gruppe intern weiterhin gespalten war, erkannte sie, dass sich ihr Fenster der Gelegenheit näherte.

Die Ankunft der SADC-Friedenstruppen, die die EAC-Truppen ablösten, änderte daran wenig. Südafrika, der größte Beitragszahler, war nicht bereit, sich voll zu engagieren. In der öffentlichen Meinung werden die Verluste unter den südafrikanischen Truppen weitgehend als ungerechtfertigt angesehen, während das Militär des Landes offensichtlich nicht ausreichend auf so komplexe Operationen wie im Ostkongo vorbereitet ist.

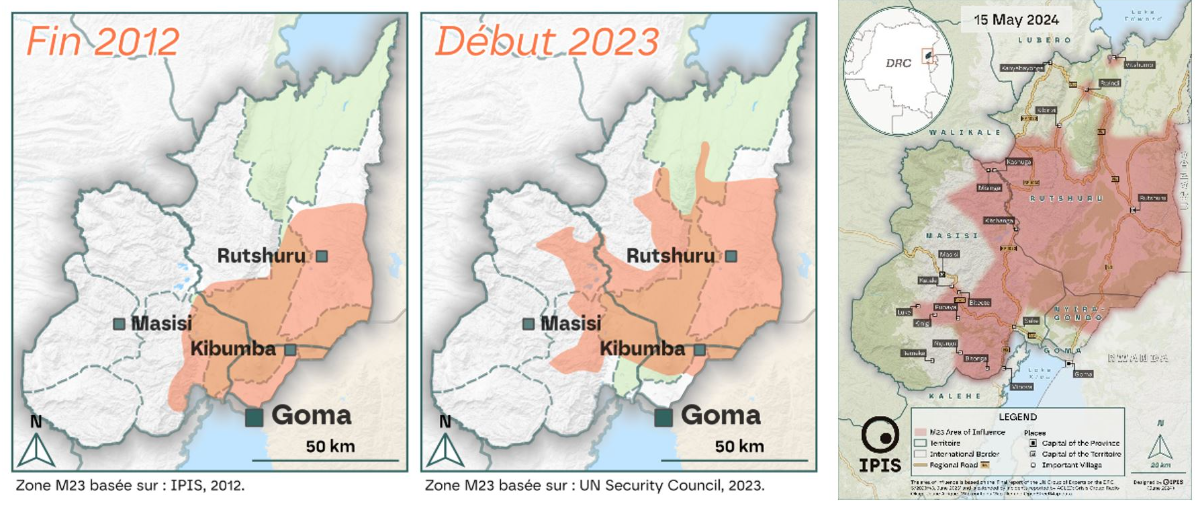

Im Laufe des Jahres 2024 hat die M23 alle Voraussetzungen für ihren schnellen Vormarsch auf Goma im Januar 2025 geschaffen. Im Februar 2024 nahmen sie Shasha ein, einen kritischen Engpass, der den Zugang zu den Versorgungsrouten von Goma kontrolliert. Etwa zur gleichen Zeit standen sie kurz davor, Saké einzunehmen, das sie 2025 vollständig eroberten, obwohl der sporadische Beschuss nie aufhörte. Im Mai 2024 war die Hälfte des Masisi-Territoriums unter ihrer Kontrolle. Ein Blick auf die Karten, die die territoriale Ausdehnung der M23 im Vergleich zu ihrem Höhepunkt im Jahr 2012, als sie erstmals Goma einnahmen, nachzeichnen, macht schmerzlich deutlich: Ihr Marsch auf Goma war nie eine Frage des "ob", sondern nur des "wann".

Quelle: IPIS

Es scheint, dass die M23 - und damit auch Ruanda - entscheidende Lehren aus ihrer Niederlage von 2013 gezogen haben. Damals fehlte der Bewegung, wie bereits erwähnt, sowohl ein politischer Anführer als auch eine klare Agenda, abgesehen von einem leeren Aufruf zur Revolution in der gesamten DRK. Nun aber hat eine wichtige politische Figur die Szene betreten: Corneille Nangaa ist in Goma angekommen, das nun unter der Kontrolle der M23 steht. Als ehemaliger Leiter der Nationalen Wahlkommission der DRK war er derjenige, der den angefochtenen Sieg von Félix Tshisekedi bei den Wahlen 2018 bestätigte. Im Jahr 2023 eskalierten jedoch die Spannungen mit Tshisekedi, was Nangaa dazu veranlasste, aus der Reihe zu tanzen und sich der M23 anzuschließen. Für die Bewegung ist er die erste politische Figur auf nationaler Ebene, die nicht mit den Tutsi verbunden ist. Außerdem hat Nangaa seine eigene Vision für den Konflikt: "Im Kongo haben wir einen Nicht-Staat. Wo all die bewaffneten Gruppen entstanden sind, gibt es keinen Staat. Wir wollen den Staat wiederherstellen."

Dies deutet darauf hin, dass es bei der aktuellen Version des Konflikts um die Sicherung der politischen Macht in Kinshasa gehen könnte. Dies wiederum erinnert an die Dynamik des ersten Kongokrieges.

Unterdessen sind die internationalen Vermittler weiterhin erfolglos. Die Türkei wurde entlassen, die Friedensgespräche in Angola verliefen ergebnislos, Südafrika hat einen Imageschaden erlitten, der zu Spannungen mit Ruanda führte, und Frankreichs Pendeldiplomatie hat wenig bewirkt. Die EAC- und SADC-Notfallgipfel werden fortgesetzt, doch all dies mit wenig Koordination oder greifbarer Wirkung - jeder Akteur scheint seine eigenen Interessen zu verfolgen und auf einen Durchbruch zu hoffen. In krassem Gegensatz dazu hat sich die M23 selbstbewusst und klar geäußert. Sie strebt eine solide Kontrolle über den Osten der DRK an und ist nun bereit, (zumindest) in Kinshasa einen Verbündeten zu installieren.

First published in :

Experte am Zentrum für Afrikastudien der National Research University Higher School of Economics (HSE University) und Experte des Russian International Affairs Council (RIAC).

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!