Defense & Security

Goma, la ville sur un volcan

Image Source :

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source :

First Published in: Feb.01,2025

Feb.28, 2025

En janvier 2002, la ville de Goma, située à l'est de la République démocratique du Congo, est en ruine. La cause n'en est pas la Grande Guerre Africaine[1], qui ravage le pays depuis plusieurs années. La première rébellion de la guerre avait en fait commencé ici en août 1998, lorsque les combattants Banyamulenge-Tutsi, dirigés par un ancien allié du président Laurent-Désiré Kabila et soutenus par le Rwanda (où Paul Kagame règne depuis le génocide de 1994), ont pris le contrôle d'une grande partie du nord-est du Congo, riche en ressources naturelles. Au début de l'année 2002, les tensions se sont accrues entre le Rwanda et les Banyamulenge congolais, alors que des pourparlers de paix, facilités par l'Afrique du Sud, se profilaient enfin à l'horizon.

En janvier 2002, Goma, une ville située sur la rive nord du lac Kivu, au pied des monts Virunga, était toujours aux mains des rebelles. Mais elle n'était qu'à 14 kilomètres du Nyiragongo, un volcan dont la lave, pauvre en silicates, se déplace rapidement - jusqu'à 100 km/h lors d'une éruption. Lorsque le Nyiragongo est entré en éruption, il n'a fallu que quelques heures pour que la lave atteigne le centre de la ville, déplaçant plus d'un million de personnes et poussant la région vers une nouvelle catastrophe humanitaire. La région était au bord du gouffre, une fois de plus.

En janvier 2025, Goma fait à nouveau la une de l'actualité mondiale. Cette fois, ce n'est pas à cause d'un volcan, même si la situation de la ville ne semble pas très différente à première vue. Les 25 et 26 janvier, le groupe rebelle M23 - né en 2012, en partie à partir des restes du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD) qui s'est rebellé en 1998 - a lancé une offensive majeure dans le Nord-Kivu. En l'espace de quelques jours, ils se sont emparés de sites clés autour et dans Goma, notamment le mont Goma, l'aéroport et la station de télévision, bien que la ville soit restée contestée. Les rebelles se sont également emparés des villes voisines de Saké et Minova - toutes deux cruciales pour les lignes d'approvisionnement de Goma - et ont commencé à avancer dans le Sud-Kivu, vers Bukavu, la capitale provinciale, et Nyabibwe, un site clé pour l'extraction de l'étain. Les affrontements ont provoqué un incendie à la prison de Munzenze, permettant à quelque 3 000 détenus de s'échapper, ce qui a aggravé le chaos qui régnait déjà, non seulement dans le nord-est du pays, mais aussi dans la capitale. Le mardi 28 janvier, la frustration suscitée par l'inaction de la communauté internationale s'est répandue dans les rues de Kinshasa, où des émeutiers ont pris pour cible les ambassades, notamment celles des États-Unis et de la France. Tout espoir d'apaisement entre la RDC et le Rwanda semble désormais réduit à néant : les frontières et les ambassades sont fermées et la plupart accusent ouvertement Kigali de soutenir le M23. Pendant ce temps, le Rwanda reste sous l'emprise de Paul Kagame, qui a été réélu en juillet 2024 pour un quatrième mandat avec 99,15% des voix - une élection dont la légitimité, notamment, n'a pas soulevé beaucoup de sourcils en Occident.

Entre-temps, à Goma, les premières estimations suggèrent qu'un habitant sur cinq - sur une population de deux millions - a été contraint de fuir son domicile, avant même que le conflit n'atteigne le niveau d'intensité actuel. Il n'y a pas d'électricité et les pénuries d'eau, de nourriture et de carburant s'aggravent, tandis que les efforts humanitaires des Nations unies semblent se réduire au lieu de s'intensifier.

Les causes du conflit

L’intensification du conflit dans l'est de la RDC a commencé bien avant que les titres alarmants n'apparaissent dans les médias. Mais jusqu'où remonter ? Les options sont multiples et comprennent :

À ce stade, on peut se demander qui sont les Banyamulenge et pourquoi ils sont étroitement liés au Rwanda. La réponse se trouve dans l'histoire de la région du lac Kivu, où vivent de nombreux groupes ethniques. Nombre de ces groupes peuvent être classés dans le cadre linguistique plus large des locuteurs du kinyarwanda, ce qui signifie qu'ils parlent différentes variations de la même langue et qu'ils vivent non seulement au Kivu, mais aussi au Rwanda. Leur identité principale repose sur des catégories ethniques telles que les Hutus, les Tutsis ou les Twa, moins connus. Cependant, de nombreux autres groupes ethniques de l'est de la RDC ne considèrent pas le kinyarwanda comme une langue autochtone, ce qui alimente les tensions et les conflits, tant sur le plan social que politique. En réponse, les communautés parlant le kinyarwanda ont mis l'accent sur leur identité congolaise, plutôt que rwandaise, en adoptant des noms géographiques locaux plutôt que des étiquettes ethniques. C'est pourquoi nous entendons des termes tels que Banyabwisha, Banyamasisi et Banyamulenge. Banyamulenge signifie littéralement « les gens de Mulenge », un haut plateau situé dans l'actuelle province du Sud-Kivu.

La question du statut d'autochtone est loin d'être théorique. Sur le plan pratique, les perceptions de ce qui est autochtone et de ce qui ne l'est pas dictent l'accès à la terre, aux ressources, aux droits politiques et à l'influence. Et comme la dynamique du pouvoir entre les groupes ethniques de la région est en constante évolution - tout comme le paysage politique plus large du pays - les catégories identitaires basées sur l'autochtonie le sont également. Par exemple, la population hutue de Goma se considère souvent comme plus « autochtone » que les Tutsis.

Cela s'explique notamment par le fait que les Hutus et les Tutsis sont arrivés dans l'est de la RDC à des moments différents de l'histoire :

Après avoir fui le Rwanda au lendemain du génocide, de nombreux militants hutus ont fini par se rebaptiser Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). La présence de groupes armés hutus et tutsis dans l'est du Congo a effectivement transposé le conflit ethnique du Rwanda de l'autre côté de la frontière. Les gouvernements congolais et rwandais ont trouvé des moyens de manipuler cette lutte pour servir leurs propres intérêts.

Ce contexte historique est important pour mettre en lumière les dynamiques complexes et souvent contradictoires entre les groupes ethniques apparemment liés qui vivent autour du lac Kivu. Les différentes communautés ethniques de la région sont divisées par des intérêts concurrents, des griefs historiques et des alliances changeantes, avec de nombreuses factions armées opérant sur le terrain. Si Kinshasa et Kigali les considèrent comme des mandataires, ils n'exercent pas un contrôle total sur ces groupes, dont les actions sont souvent dictées par des gains immédiats et des intérêts politiques locaux plutôt que régionaux.

La République volcanique

De l'autre côté de la frontière, au Rwanda, la notion d'autochtonie revêt une signification différente. De nombreux Rwandais pensent que la division du Banyarwanda ("les gens du Rwanda" par opposition au Kinyarwanda, "les gens qui parlent le rwandais") entre deux pays était une construction coloniale, imposée par les puissances européennes, ce qui suggère que les frontières dans la région sont tout à fait artificielles. Une version plus extrême de ce récit affirme que le Rwanda était historiquement beaucoup plus grand : « D'un vaste pays qui couvrait des pans entiers de l'est du Congo, du sud de l'Ouganda et du nord-ouest du Tanganyika, le Rwanda est devenu la minuscule colline de l'Afrique centrale », un point de vue repris par le président officiel du Rwanda, Pasteur Bizimungu, en 1996. Mais il s'agit plus d'un mythe que d'une réalité, car cette affirmation simplifie à l'extrême l'histoire et ignore les distinctions ethniques. Plus important encore, elle ne reconnaît pas que l'est du Congo n'a jamais été sous une domination rwandaise durable, que ce soit avant ou après la colonisation. Pourtant, l'idée d'un "Grand Rwanda" nourrit et alimente certains sentiments revanchards dans certains secteurs du pouvoir rwandais.

C'est pourquoi de nombreux Congolais pensent que le Rwanda tente de créer une « République des Volcans » au Kivu, un État mandataire qui lui donnerait un accès direct aux vastes ressources naturelles de la région. Les chefs rebelles eux-mêmes renforcent ces craintes. Par exemple, Laurent Nkunda, leader du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) - une faction qui s'est séparée du Rassemblement pour la démocratie congolaise (RCD) qui s'est rebellé en 1998 et qui entretient des liens étroits avec le Rwanda par le biais des réseaux Banyamulenge-Tutsi - a déclaré : « S'il n'y avait pas eu de colonisation, et donc la création d'entités territoriales totalement nouvelles et artificielles en Afrique, le Congo d'aujourd'hui n'aurait certainement jamais existé ; mais le Bwisha serait certainement là en tant que province transvolcanique de l'ancien Rwanda ».

En fin de compte, cette situation a longtemps contribué aux tensions inter- et intra-ethniques dans la région, les groupes changeant d'allégeance politique, territoriale ou même personnelle.

Qui est le M23 ?

Pour répondre à cette question, il convient de retracer l'évolution des groupes rebelles dans l'est de la RDC. Pendant la première guerre du Congo (1996-1997), les rebelles tutsis, sous la direction de Laurent-Désiré Kabila[2] et avec le soutien ouvert du Rwanda et de l'Ouganda, ont réussi à renverser Mobutu Sese Seko, qui régnait depuis 1965 avec l'appui de l'Occident. Avec la fin de la guerre froide, Mobutu n'était plus utile dans les années 1990, ce qui a permis à Laurent-Désiré Kabila de prendre le pouvoir. Le problème est que de nombreux Congolais considèrent Kabila comme un pion rwandais. Lorsqu'il a tenté de se défaire de l'influence de Kigali, la deuxième guerre du Congo a éclaté (voir ci-dessus).

Le Rwanda (et en partie l'Ouganda) a réagi en soutenant un nouveau groupe rebelle, le Rassemblement pour la démocratie congolaise (RCD), qui comprenait des combattants tutsis. Mais lorsque la guerre s'est enlisée, en partie à cause de l'intervention militaire de la SADC dirigée par l'Afrique du Sud, le RCD s'est scindé. Sa faction la plus puissante, le RCD-Goma, s'est accrochée au Nord et au Sud-Kivu, bien que l'armée rwandaise soit restée le véritable pouvoir en coulisses. En 2002, les accords de Sun City ont permis à Joseph, le fils de Laurent-Désiré Kabila, de rester au pouvoir tout en accordant au RCD-Goma et au Mouvement pour la libération du Congo (MLC), soutenu par l'Ouganda et opérant dans le nord du Congo, un statut officiel d'acteurs politiques légitimes. Dans le cadre de cet accord, les troupes rwandaises et ougandaises se sont retirées de la RDC.

En 2006, Joseph Kabila a cherché à consolider son pouvoir, mais sa victoire aux élections de 2007 a déclenché des affrontements à Kinshasa avec le MLC et un nouveau soulèvement dirigé par les Tutsis dans l'est du pays. Cette fois, il s'agissait du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), dominé par les Tutsis, une faction issue du RCD-Goma. Ni les troupes congolaises ni les forces de maintien de la paix des Nations unies n'ont pu arrêter l'avancée du CNDP. Les rebelles ont pris le contrôle de mines et de voies d'approvisionnement essentielles, mais n'ont finalement pas réussi à s'emparer de Goma, en grande partie à cause de leur manque de légitimité et de soutien au niveau local. Cependant, après un accord de paix conclu entre Kinshasa et le CNDP le 23 mars 2009, le Congrès s'est officiellement transformé en parti politique, tandis que Joseph Kabila est resté au pouvoir.

En 2011, le CNDP a subi une défaite cuisante lors des élections législatives, tandis que Kabila a conservé la présidence, alors que pratiquement tout le soutien dont il bénéficiait dans l'est du pays s'est effondré. Afin d'éviter une nouvelle rébellion, il a décidé de redéployer les anciens combattants du CNDP, qui avaient alors été « intégrés » dans l'armée congolaise, loin de l'est du pays. En même temps, il a entrepris d'arrêter leur chef, Bosco Ntaganda[3], recherché par la Cour pénale internationale (CPI) depuis 2006. Cette stratégie s'est retournée contre lui, déclenchant une nouvelle rébellion et la naissance du M23, qui tire son nom de l'accord de paix de 2009, que Kinshasa aurait violé.

Le M23 a commencé petit (environ 300 combattants en avril 2012) comparé à son prédécesseur, le CNDP, il a rapidement suivi ses traces et a même capturé Goma en novembre 2012. Cependant, c'était un pas de trop pour la communauté internationale, qui s'est rapidement mobilisée pour écraser militairement le M23. En 2013, le groupe avait subi une défaite irréversible - ou du moins c'est ce qu'il semblait à l'époque.

Paradoxalement, ce n'est pas la pression militaire seule qui a conduit à la chute du M23. Après des années de conflit continu, les chefs rebelles - qui étaient passés du RCD au CNDP puis au M23 - avaient perdu une grande partie de leur crédibilité politique. Alors qu'ils prétendaient défendre les intérêts des Tutsis congolais et les protéger des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) - une milice hutue hostile aux Tutsis et aux Kigalis - en réalité, leur véritable lutte était interne : ils se disputaient le pouvoir entre eux (le M23 a changé de chef un mois seulement après le début de la rébellion) et devenaient de plus en plus dépendants du soutien militaire direct du Rwanda, ce qui érodait encore davantage leur légitimité locale et leurs prétentions à l'autochtonie. Leur rhétorique était très populiste, remplie d'appels à une révolution nationale, mais elle ne répondait pas aux préoccupations réelles des Tutsis congolais. Le contrôle militaire ne s'est jamais traduit par un soutien politique. En 2013, ils ont été isolés et écrasés. Les restes du M23 se sont retirés au-delà de la frontière, au Rwanda.

Avec l'effondrement du M23, ses factions se sont scindées en milices locales, perdant toute prétention idéologique mais continuant à opérer selon des lignes ethniques et matérialistes. La présence d'un nombre croissant de factions armées dans l'est du Congo, ainsi que leur constante fragmentation, est l'une des raisons pour lesquelles le conflit présente une mosaïque aussi complexe.

Les Wazalendo ("patriotes" en swahili), milices quasi-gouvernementales, dont certaines sont issues des anciennes milices Maï-Maï qui ont combattu le CNDP, ajoutent à la complexité du conflit. Bien qu'elles s'opposent au M23, elles sont loin de former un front unifié. Au contraire, elles opèrent de manière indépendante, poursuivant souvent des intérêts économiques qui ne sont pas très différents de ceux du M23 et renforçant leur influence politique au niveau local. Certains de leurs dirigeants ont également été frappés par des sanctions internationales. Plutôt que d'essayer de contenir le Wazalendo, le gouvernement de Kinshasa a toléré sa présence, militarisant de fait la gouvernance dans l'est du pays, préférant coopter son influence plutôt que de risquer une nouvelle ligne de conflit.

En mai 2021, le Nyiragongo a de nouveau éclaté. Bien qu'il ne s'agisse que d'une coïncidence, en novembre 2021, le M23 renaît de ses cendres. Après avoir traversé le Rwanda, il est retourné au Nord-Kivu, comme il l'avait fait en 2012, et a commencé ses opérations à Rutshuru, une ville située à 30 kilomètres du Rwanda, où vivent à la fois des Tutsis et des Hutus (dont beaucoup se sont installés dans cette ville après le génocide rwandais).

Le contrôle de Rutshuru est assez lucratif, car la région recèle l'un des plus grands gisements de pyrochlore (un oxyde de niobium essentiel pour l'électronique, l'aérospatiale, la défense et d'autres industries) ainsi que plusieurs mines d'or. Sans plonger dans le réseau complexe des connexions, il convient de noter que le niobium/tantale est devenu le cinquième exportateur du Rwanda en 2022, ce qui en fait le neuvième exportateur mondial (représentant 3,35 % des exportations mondiales et dépassant les moins de 2 % de la RDC).

Grâce à l'activité volcanique, les provinces bordant le lac Kivu sont particulièrement riches en minéraux très recherchés. Le Nord-Kivu à lui seul recèle des gisements de tantale, de cassitérite, de cobalt, de tungstène, d'or, de diamants, de tourmalines et de pyrochlore. Le problème, cependant, c'est que l'exploitation minière est loin d'être transparente. La plupart des activités d'extraction sont artisanales et ne font l'objet d'aucune surveillance en matière d'environnement, de sécurité ou autre.

La demande mondiale croissante de minerais essentiels ne fait qu'aggraver la situation dans l'est de la RDC. Le pays dépend de l'exploitation minière pour 35 à 40 % de ses recettes publiques, et le secteur minier est un pilier essentiel de la croissance économique. Cependant, les accords avec Kinshasa ne garantissent pas toujours un accès réel aux ressources. Même au sein d'une seule province, des structures de pouvoir concurrentes - politiciens provinciaux, militaires congolais, groupes armés locaux et rebelles liés par procuration au pays voisin - peuvent toutes se disputer le contrôle des sites miniers.

Au lieu de diminuer, les exportations illicites de minerais - quelle que soit la manière dont elles circulent - n'ont fait qu'augmenter ces dernières années, à mesure que la demande mondiale pour ces minerais s'accroît et que la concurrence s'intensifie. On estime que l'est de la RDC compte 2 500 sites miniers, chacun d'entre eux soutenant les groupes armés locaux et garantissant que le cycle du conflit reste ininterrompu.

Depuis 2021, l'UE et les États-Unis ont adopté une position beaucoup plus proactive sur les minéraux essentiels en introduisant de nouvelles politiques, en renforçant les partenariats avec des pays comme la RDC et le Rwanda, et en prenant des mesures pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en matières premières critiques tout en développant une plateforme d'approvisionnement commune. À peu près au même moment, le M23 a fait son retour.

Bien qu'aucun lien de causalité direct ne puisse être établi, on peut suggérer que les liens étroits entre l'Occident et le Rwanda ont au moins donné à Kigali la confiance nécessaire pour agir sans réaction internationale majeure. Il est également probable que le Rwanda contrôle indirectement les ressources de l'est de la RDC par l'intermédiaire du M23, étant donné que les succès du groupe dépendent fortement du soutien militaire et logistique rwandais. Si ces hypothèses sont exactes, les puissances occidentales pourraient bien considérer le Rwanda comme un partenaire plus fiable et plus prévisible, capable de garantir leurs intérêts en matière de ressources dans la région, ce que Kinshasa n'a pas réussi à faire pendant des années en raison de son détachement géographique et politique de la zone de conflit.

Cependant, la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. À mesure que le M23 étend le territoire qu'il contrôle, il ne se contente pas de gagner des terres, il accroît également sa capacité à taxer les populations locales. À la fin de l'année 2023, on estimait que le M23 percevait environ 69 500 dollars par mois grâce à diverses formes d'imposition. Ces rentrées d'argent régulières, combinées à l'agriculture de subsistance et au commerce local, soutiennent en fait les opérations quotidiennes du M23 bien plus que ne le font les ressources minérales. L'extraction de la valeur des minerais est un processus lent, complexe et difficile à contrôler, ce qui en fait une source de financement moins immédiate pour les rebelles. Ainsi, si les minerais sont indéniablement un catalyseur de conflit et un élément qui attire les acteurs régionaux et mondiaux, ils ne sont pas le principal facteur qui maintient le M23 en vie. Il serait erroné de les considérer comme la seule force motrice de l'instabilité. Même si l'accès à l'extraction des ressources était coupé, le M23 trouverait toujours des moyens de tirer profit du contrôle de l'est de la RDC, ce qui signifie que le conflit dans l'est de la RDC persistera quels que soient les changements dans le commerce des ressources.

Pourquoi le conflit explose-t-il maintenant ?

Après sa résurgence, le M23 a joué un long jeu, construisant lentement une dynamique en vue d'une poussée décisive. Jusqu'à ce que les bonnes conditions soient réunies, il s'est affirmé, mais avec prudence, évitant une hausse du conflit qui pourrait entraîner le même niveau de surveillance internationale qu'en 2012-2013, lorsqu'elle avait conduit à sa défaite.

En mai 2022, le M23 a tâté le terrain près de Goma, mais a été repoussé par l'armée congolaise et les forces de maintien de la paix de l'ONU. Un mois plus tard, en juin, ils ont déclenché une crise humanitaire "à petite échelle" à la frontière ougandaise en s'emparant de la ville de Bunagana, forçant des milliers de personnes à fuir, y compris des soldats congolais. Cette initiative leur a permis de contrôler les routes commerciales entre l'Ouganda et la RDC, ce qui leur a donné un point d'appui plus solide. En février 2023, ils s'étaient emparés de Mushaki et de Rubaya, prenant ainsi le contrôle de mines qui produisent près de la moitié de la production de coltan de la RDC. Plus ils contrôlaient de territoires, plus leurs rangs se renforçaient.

Pendant ce temps, plusieurs tentatives de diplomatie échouent. En avril 2022, le gouvernement congolais accepte des pourparlers directs avec plusieurs groupes rebelles à Nairobi, mais rien ne se passe. En juillet 2022, l'Angola tente de négocier un cessez-le-feu, mais les violations commises par les deux parties le rendent inefficace. En mars 2023, de nouveaux accords de paix sont conclus, mais ils échouent rapidement eux aussi. En décembre 2023, les négociations entre la RDC et le Rwanda ont échoué, aggravant encore les tensions au Kivu.

En parallèle, la frustration de l'opinion publique face à l'inaction des forces de maintien de la paix de l'ONU a atteint un point d'ébullition. En août 2022, des manifestations ont éclaté à Goma et dans les environs, visant la MONUSCO, la mission de maintien de la paix des Nations unies déployée depuis 1999, de loin la plus coûteuse de l'histoire de l'ONU. Le même mois, la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) a déployé une force d'intervention régionale, mais celle-ci était stationnée dans le Sud-Kivu plutôt que dans le Nord-Kivu, où la crise était la plus aiguë. Leur présence a souvent permis au M23 de ne pas être complètement éliminé, mais de se repositionner et parfois de coexister avec les soldats de la paix, comme on l'a vu à Bunagana. De nombreux habitants considéraient les troupes du Burundi et du Kenya comme peu différentes des "occupants" du M23.

En fin de compte, le gouvernement congolais a exigé le retrait du contingent de la CAE avant décembre 2023. Le même mois, après les appels répétés du président de la RDC Félix Tshisekedi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution visant à retirer la MONUSCO du Sud-Kivu et à réduire ses activités dans d'autres provinces. La mission devait être entièrement démantelée à la fin de l'année 2024.

Pour le M23, c'était la tempête parfaite. L'échec des efforts internationaux de maintien de la paix, ainsi que la stagnation et la futilité des négociations - quels que soient les médiateurs ou les pressions extérieures exercées sur le Rwanda et la RDC - ont finalement joué en faveur du M23. Bien que les divisions internes aient persisté au sein du groupe, celui-ci a compris que sa fenêtre d'opportunité approchait.

L'arrivée des forces de maintien de la paix de la SADC, qui ont remplacé les forces de l'EAC, n'a guère changé la donne. L'Afrique du Sud, le plus grand contributeur, n'a pas voulu s'engager pleinement. L'opinion publique considère en grande partie que les pertes parmi les troupes sud-africaines sont injustifiables, tandis que l'armée du pays est perçue comme manquant de la préparation nécessaire pour des opérations d'une telle complexité, comme c'est le cas pour l'est du Congo.

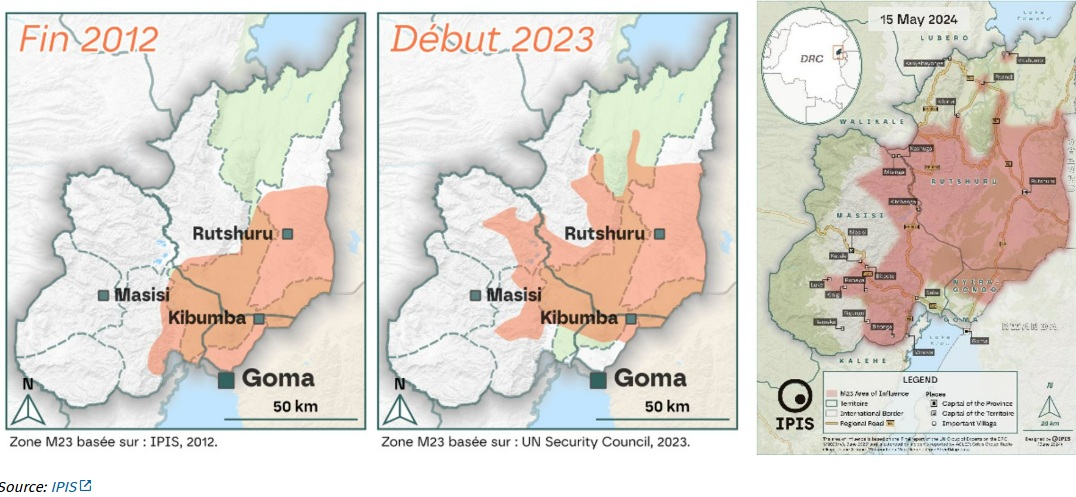

Tout au long de l'année 2024, le M23 a préparé le terrain pour rendre possible son avancée rapide sur Goma en janvier 2025. En février 2024, il s'empare de Shasha, un point d'étranglement critique contrôlant l'accès aux voies d'approvisionnement de Goma. À peu près au même moment, ils ont failli s'emparer de Saké, qu'ils ont entièrement repris en 2025, bien que les bombardements sporadiques n'aient jamais cessé. En mai 2024, la moitié du territoire de Masisi était sous leur contrôle. Si l'on examine les cartes retraçant l'expansion territoriale du M23 par rapport au sommet atteint en 2012 lors de la première prise de Goma, il devient malheureusement clair que leur marche vers Goma n'a jamais été une question de « si », mais seulement de « quand ».

SOURCE IPIS

Il semble que le M23 - et donc le Rwanda - aient tiré des leçons importantes de leur défaite de 2013. À l'époque, comme indiqué précédemment, le mouvement n'avait pas de leader politique ni de programme clair, hormis un appel vain à la révolution dans toute la RDC. Aujourd'hui, cependant, une figure politique majeure est entrée en scène : Corneille Nangaa est arrivé à Goma, désormais sous le contrôle du M23. Ancien chef de la Commission électorale nationale de la RDC, c'est lui qui a validé la victoire contestée de Félix Tshisekedi lors des élections de 2018. Cependant, en 2023, les tensions avec Tshisekedi se sont intensifiées, conduisant Nangaa à rompre les rangs et à se rallier au M23. Pour le mouvement, il représente leur première figure politique de niveau national, non affiliée aux Tutsi. De plus, Nangaa a sa propre vision du conflit : « Au Congo, nous avons un non-État. Là où tous les groupes armés sont apparus, c'est parce qu'il n'y a pas d'État. Nous voulons recréer l'État ».

Cela suggère que la finalité de l'actuelle itération du conflit pourrait être la sécurisation du pouvoir politique à Kinshasa. Cela fait écho aux dynamiques de la première guerre du Congo.

Entre-temps, les médiateurs internationaux continuent de piétiner. La Turquie a été écartée, les pourparlers de paix en Angola n'ont abouti à rien, l'Afrique du Sud a souffert d'une atteinte à sa réputation qui a entraîné des tensions avec le Rwanda, et la diplomatie de la navette de la France n'a pas donné grand-chose. Les sommets d'urgence de la CAE et de la SADC se poursuivent, mais sans grande coordination ni impact tangible - chaque acteur semble poursuivre ses propres intérêts, en espérant une chance de percée. En revanche, le M23 a agi avec confiance et clarté, cherchant à contrôler solidement l'est de la RDC et souhaitant désormais installer un allié (au moins) à Kinshasa.

1. Également connue sous le nom de deuxième guerre du Congo.

2. Luba du sud-est du Congo.

3. Tutsi né au Rwanda, qui s'est installé en RDC au début de sa vie avec sa famille.

First published in :

Expert au Centre d'études africaines de l'École supérieure d'économie de l'Université nationale de recherche (Université HSE) et expert du Conseil russe des affaires internationales (RIAC).

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!