Defense & Security

Выживет ли Европейский Союз (ЕС)? Ключевые внутренние и внешние вызовы, с которыми сталкивается ЕС в новом мировом порядке

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: Mar.17,2025

Mar.17, 2025

В основе данного исследования лежит предположение о том, что Европейский Союз является ярким примером либерального институционализма. ЕС добился значительных успехов в обеспечении устойчивого мира для европейцев, однако в настоящее время сталкивается с рядом экзистенциальных вызовов. Ключевая гипотеза данной работы заключается в том, что, если эти проблемы не будут эффективно решены, ЕС может не выжить в долгосрочной перспективе. В первой части настоящего исследования рассматривается пять внешних проблем, которые повлияли на макроэкономическую и политическую среду ЕС в третьем десятилетии XXI века. Вторая часть исследования указывает на пять внутренних и более существенных вызовов, которые ЕС должен преодолеть, чтобы сохранить свою жизнеспособность. Автор приходит к выводу, что будущее мирового порядка и, соответственно, среда, в которой функционирует ЕС, скорее всего, будут определяться тремя великими державами: США, Китаем и Россией.

Ключевые слова: ЕС, великие державы, мировой порядок, США, Китай, Россия

2024 год знаменует собой 20-летие так называемого «Большого взрыва» расширения ЕС, и именно по этому поводу автор настоящей работы берёт на себя смелость взглянуть в будущее Европейского Союза (ЕС). Согласно многочисленным исследованиям ЕС является наиболее успешным примером либерального институционализма, который в своей основе направлен на обеспечение мира и безопасности. Однако в последние годы европейский проект, по-видимому, сбился с курса и становится всё более дисфункциональным. Эта внутренняя несогласованность, вероятно, обусловлена рядом политических явлений, среди которых чрезмерное регулирование, идеологизация и бюрократизация представляют собой лишь вершину айсберга. В настоящем исследовании анализируется экономическая и политическая среда ЕС, а затем выделяются пять наиболее насущных вызовов, с которыми необходимо справиться, чтобы выжить как институция. Первым «красную карточку» уже показали британские граждане.

Говорить о сложности современного мира – значит констатировать очевидный факт. Однако в контексте окружающей среды ЕС можно выделить пять ключевых факторов, играющих значительную роль.

Во-первых, и, пожалуй, в наибольшей степени, это изменения в международной политической экономии и сопутствующие структурные трансформации, подрывающие позиции государств. Мы являемся свидетелями формирования нового мирового порядка, который не только бросает вызов традиционным великим державам, смещая центр влияния на Восток, но, что ещё важнее, ставит под сомнение роль государств как главных движущих сил международной системы. «Великая перезагрузка» (The Great Reset) и Четвёртая промышленная революция – яркие примеры вызовов, с которыми предстоит столкнуться в будущем. Во-вторых, продолжающаяся война в Украине. Помимо очевидной региональной значимости для Европы, этот конфликт следует рассматривать и в глобальном контексте. Российское вторжение угрожает основополагающим принципам суверенитета и территориальной целостности. Если подобные действия останутся безнаказанными, это создаст прецедент и будет поощрять новые акты агрессии, подтверждая тревожную тенденцию, согласно которой так называемые великие державы ставят себя выше международного права. Война также подчеркивает стратегическую важность Украины как одной из крупнейших европейских стран. В этом смысле исход конфликта окажет решающее влияние на баланс сил на континенте. Этот конфликт также испытывает на прочность западный альянс и его способность реагировать на подобные вызовы. Более того, текущее столкновение несёт серьёзные глобальные экономические последствия — Украина и Россия являются крупными экспортёрами зерна, энергоресурсов и сырья. Затяжное противостояние между ними повышает риски долгосрочной инфляции, а также дефицита продовольствия и топлива за пределами региона, что фактически ведёт к распространению нестабильности по всему миру. Украино-российский конфликт имеет поразительное сходство с опосредованной войной (proxy war) в рамках глобального противостояния Востока и Запада. Можно утверждать, что это столкновение представляет собой борьбу между демократией и авторитаризмом, в которой победа России укрепит авторитарные режимы за её пределами. Наконец, нельзя забывать о ядерном факторе. Любая прямая вовлечённость Запада увеличивает риск ядерной эскалации. Итог противостояния может повлиять на нормы нераспространения ядерного оружия и их роль в обеспечении глобальной безопасности. В-третьих, и отчасти как реакция на два вышеупомянутых фактора, встаёт вопрос о лидерстве Германии и её видении будущего Европейского Союза. Подход нынешнего немецкого правительства был изложен канцлером Олафом Шольцем 24 августа 2022 года в Карловом университете в Праге. В своей речи он представил широкую картину будущего ЕС в начале третьего десятилетия XXI века на фоне российского вторжения в Украину. Среди четырёх «революционных» идей, озвученных Шольцем, особенно выделяются две. Во-первых, в свете возможного дальнейшего расширения ЕС до 36 государств предлагается перейти к системе голосования большинством в рамках Общей внешней и оборонной политики (CFSP), что значительно изменит процесс принятия решений. Во-вторых, в отношении европейского суверенитета канцлер Германии утверждает, что европейцы должны становиться более автономными во всех сферах, брать на себя большую ответственность за собственную безопасность, укреплять сотрудничество и выступать единым фронтом в защите своих ценностей и интересов на мировой арене. С практической точки зрения Шольц также указывает на необходимость создания единой структуры командования и управления для координации оборонных усилий Европы [1]. В-четвёртых, и вновь во многом как реакция на первые два фактора, мы наблюдаем беспрецедентное сопротивление среди значительной части европейского общества. В частности, всё более открыто выражается и даже физически демонстрируется недовольство, в основном, но не исключительно, со стороны фермеров по поводу, казалось бы, неизбежного плана «зелёного перехода», продвигаемого в рамках инициативы «Fit-for-55». Этот план представляет собой комплекс предложений по пересмотру и обновлению законодательства ЕС с целью сокращения чистых выбросов парниковых газов минимум на 55% к 2030 году [2]. Указанный амбициозный проект включает меры в четырнадцати ключевых областях, начиная от реформы системы торговли выбросами в ЕС и сокращения выбросов в транспорте, строительстве, сельском хозяйстве и сфере отходов, и заканчивая регулированием выбросов метана. Фактически, это означает, что европейские фермеры окажутся перед необходимостью принять беспрецедентное и неравномерно распределённое бремя, что уже вызывает активное сопротивление и протесты. Помимо этого, возникает проблема украинской сельскохозяйственной продукции, которая в колоссальных объемах поступает на европейский рынок. Это вызывает недовольство среди фермеров, которые выражают своё несогласие с политикой своих правительств и Европейской комиссии, блокируя столицы и транспортные артерии по всему ЕС. Протесты носят массовый характер, охватывая десятки тысяч человек в большинстве стран-членов ЕС. Европейские политические элиты, вероятно, не ожидали подобной реакции и, возможно, не сталкивались с таким уровнем недовольства и сопротивления со времён создания Европейского Союза. Фермеров активно поддерживают другие профессиональные группы: водители грузовиков, таксисты и даже обычные граждане. Примечательно, что протесты возникли как инициатива "снизу", но при этом привлекли внимание правых политических партий, которые используют ситуацию в своих интересах [3]. Наконец, но не менее важно, стоит вопрос о массовой иммиграции в ЕС из других регионов мира и её влиянии на социальную сплочённость в таких странах, как Германия, Франция, Италия и Бельгия. На момент написания данной работы (2025 год) всё больше граждан западноевропейских стран ставят под сомнение официальный дискурс своих правительств, согласно которому массовая иммиграция в основном положительно влияет на экономику, а приток большого числа неевропейцев не представляет угрозы для качества жизни и безопасности обычных граждан. Это явление автор данной работы ранее обозначил как «а-секьюритизация» (a-securitisation) (Śliwiński, 2016) [4]. Более того, различия между "старыми" и "новыми" членами ЕС, в частности позиция Венгрии под руководством Виктора Орбана, создают серьёзный вызов для иммиграционной политики всего Союза и, как следствие, для его целостности. В настоящее время нельзя исключать сценарий, при котором Венгрия, по аналогии с Великобританией, решит покинуть ЕС [5] из-за давления со стороны Брюсселя и Берлина, требующих принять тысячи мигрантов из Ближнего Востока или Африки. За ней может последовать и Словакия.

Многие из этих проблем были случайно и довольно открыто озвучены вице-президентом США Дж.Д.Вэнсом во время его выступления на последней Мюнхенской конференции по безопасности (14 февраля 2025 года). Вэнс не стеснялся в выражениях, подвергнув жёсткой критике европейские элиты и, в типично американской манере, назвал вещи своими именами. В его критике ЕС выделялись шесть основных пунктов: отступление от демократических ценностей; цензура и ограничения свободы слова; ограничение религиозных свобод; проблемы с честностью выборов; неконтролируемая массовая миграция; нежелание политических элит взаимодействовать с альтернативными точками зрения, особенно с правыми, и стремление подавлять инакомыслие. Эти замечания акцентируют внимание на внутренних противоречиях, ослабляющих ЕС изнутри, и вызывают серьёзные вопросы о будущем политического устройства Союза [6].

Сегодня ЕС продолжает процесс централизации, особенно в ответ на такие вызовы, как экономический кризис, вызванный COVID-19, беря на себя всё больше функций в сферах бюджетной политики, здравоохранения и безопасности. Эта тенденция проявляется, в частности, в последних инициативах, таких как усиление роли Европейской комиссии в определении бюджетных направлений. Однако этот процесс вызывает сопротивление со стороны государств-членов, обеспокоенных потерей суверенитета. Исторически ЕС движется в сторону федерализации, что подтверждается последовательными пересмотрами договоров: от Маастрихтского договора (1992) до Лиссабонского договора (2007). Согласно Альберто Мингарди из GIS, существует явление, которое он называет «ползучий захват власти» (creeping power grab). Он объясняет этот процесс следующим образом: «Предполагается, что Брюссель должен становиться сильнее, а Рим, Берлин и Париж – слабее. [...] Еврофилы ищут возможности, позволяющие передавать власть Брюсселю, начиная с казалось бы, незначительных шагов. ЕС должен развиваться через кризисы и благодаря кризисам: любая проблема или вызов рассматривается как шанс ослабить независимость национальных государств и передать их полномочия наднациональным структурам ЕС. В основе этого процесса лежит убеждённость в большей эффективности централизации, что, возможно, является главным признаком современной политики. Политики доверяют себе больше, чем налогоплательщикам; они стремятся к единому центру управления и считают, что чем больше этот центр контролирует, тем лучше. Такой подход гармонирует с протекционистской экономической стратегией, согласно которой Европа («Крепость Европа») должна стать единым торговым блоком, способным противостоять США и Китаю» [7]. Этот курс на усиление централизации ЕС остаётся одним из наиболее противоречивых вопросов, поскольку он напрямую влияет на баланс власти между национальными государствами и наднациональными институтами. Логика централизации (федерализации) во многом опирается на юридизм. С одной стороны, она основывается на строгом и буквальном толковании нормативных актов. С другой – предполагает, что ни одна сфера жизни не должна оставаться нерегулируемой. Как следствие, чрезмерное регулирование стало отличительной чертой Европейского Союза [8]. Кроме того, избыточное регулирование усиливает дефицит демократии, о котором нередко говорят критики ЕС [9]. Наиболее очевидным проявлением этого является тот факт, что основная часть законодательных актов, обязательных для выполнения государствами-членами, разрабатывается не избранными политиками, а назначенными технократами Европейской комиссии, не проходившими демократических выборов.

Старение населения и снижение рождаемости ставят под угрозу долгосрочную экономическую стабильность и социальные системы ЕС. Сокращение рабочей силы делает финансирование пенсий, здравоохранения и социальных услуг всё более сложной задачей, особенно для экономически слабых стран. Этот демографический сдвиг также усиливает нехватку рабочей силы, что приводит к дебатам об иммиграции как возможном решении. Однако такой подход несёт в себе политические риски, так как неизбежно затрагивает вопрос европейской идентичности, вызывая общественное недовольство и потенциальную реакцию со стороны националистических движений. Согласно имеющимся данным Европа – единственный континент, где прогнозируется сокращение населения вплоть до 2070 года. Ожидается, что численность трудоспособного населения ЕС (20–64 года) уменьшится примерно на 20%. Одновременно доля пожилых людей (65 лет и старше) станет второй по величине среди крупных экономик мира. Этот демографический сдвиг создаёт серьёзные проблемы, которые могут подорвать экономическую и социальную модель ЕС, усугубить существующие неравенства и привести к политическим разногласиям между странами-членами, если не будут приняты своевременные меры. Согласно Eurostat, естественный прирост населения (разница между рождаемостью и смертностью) остаётся отрицательным с 2012 года [10]. Это связано в первую очередь со старением населения, описанным в данной работе, а также с последствиями пандемии COVID-19 (2020–2022 гг.) [11].

После так называемого «Большого взрыва» расширения ЕС все доступные сведения указывают на то, что разрыв между ЕС и США по уровню ВВП продолжает увеличиваться. Иными словами, даже несмотря на серьёзные экономические трудности, с которыми в последнее время сталкиваются Соединённые Штаты, их экономика развивается быстрее, чем экономика ЕС [12]. В настоящее время ЕС сталкивается с замедлением экономического роста и снижением конкурентоспособности по сравнению с мировыми державами такими, как США и Китай. Высокая регуляторная нагрузка, фрагментация внутреннего рынка и недостаточные инвестиции в инновации и технологии мешают ЕС удерживать темп в глобальной экономике. Дополнительные угрозы создают вероятное введение новых тарифов со стороны США при втором президентском сроке Дональда Трампа. Это может усугубить существующие проблемы, нарушая цепочки поставок и увеличивая издержки производства. Кроме того, энергетическая зависимость ЕС стала ещё более очевидной после отказа от российского газа вследствие вторжения в Украину. Это привело к росту цен на энергоносители, что осложняет работу промышленности и экономики, особенно в таких странах, как Германия [13].

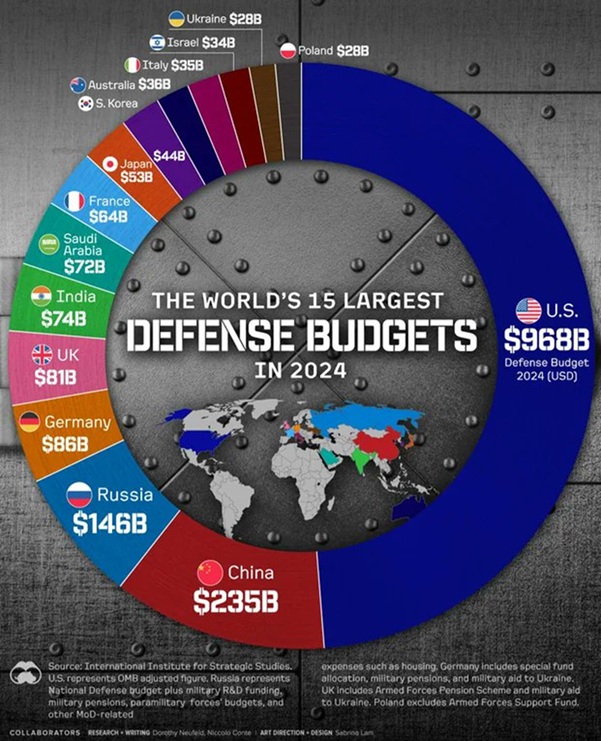

Продолжающаяся война России против Украины остаётся серьёзным вызовом в сфере безопасности. Этот конфликт продемонстрировал, насколько ЕС зависит от НАТО и США в вопросах обороны, одновременно усиливая давление на Союз с целью наращивания собственных военных возможностей – концепции, известной как «Европейский оборонный союз» (European Defence Union). Кроме того, обострение напряжённости в отношениях с Китаем, особенно в торговле и технологической сфере, а также неопределённость в отношении приверженности США трансатлантическому альянсу создают дополнительное геополитическое напряжение. Помимо традиционных угроз, ЕС сталкивается с гибридными вызовами, такими как кибератаки и дезинформационные кампании, направленные против критически важных секторов, включая энергетику, транспорт и цифровую инфраструктуру. Если эти угрозы не будут своевременно и эффективно преодолены, позиции ЕС как самостоятельного глобального игрока останутся слабыми. В этом контексте США уже требуют от европейских членов НАТО значительно увеличить расходы на оборону – до 5% ВВП [14]. Этот шаг, скорее всего, возобновит дискуссии о создании Европейской армии [15], которая, без сомнения, будет находиться под доминирующим влиянием Германии и Франции. Однако доминирующая роль Германии в этом процессе вызовет серьёзное беспокойство среди стран Центральной и Восточной Европы, входящих в ЕС, поскольку исторические и политические факторы делают их настороженными к расширению влияния Берлина в оборонной сфере. Кроме того, недавняя встреча в Эр-Рияде продемонстрировала, что США не рассматривают ЕС как равноправного партнёра, не предоставив ему даже места за столом переговоров. Это ещё раз подчёркивает ослабление международного влияния Евросоюза и необходимость пересмотра его глобальной стратегии [16]. Когда европейских лидеров обвиняют в том, что они не несут справедливую долю расходов на собственную безопасность – особенно под давлением таких политиков, как Дональд Трамп, – они часто ссылаются на концепцию ЕС как нормативной силы (normative power). Согласно этому подходу, хотя Евросоюз и его государства-члены слабы в военном плане, они якобы служат оплотом ценностей, таких как мир, свобода, демократия, верховенство права и права человека. В своих ключевых работах Иан Маннерс утверждает, что уникальный исторический контекст, гибридная политическая структура и правовая основа ЕС позволяют ему продвигать нормы, выходящие за рамки традиционных государственных интересов, особенно в таких сферах, как права человека и отмена смертной казни. Маннерс полагает, что способность ЕС определять, что считается "нормальным" в мировой политике, является существенным аспектом его влияния, а нормативный подход играет ключевую роль в формировании международных отношений [17]. Однако, как бы красиво это ни звучало, на практике эта концепция не оказала значительного влияния на международную безопасность в последние десятилетия. Более того, именно ЕС как институция, а также политическое руководство Франции, Германии и Европейской комиссии подвергаются критике за противоречие своим же декларируемым ценностям. Ярким примером этого является недавний визит председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, во время которого она выразила решительную поддержку продолжению войны против России. Этот случай наглядно демонстрирует разрыв между провозглашёнными принципами ЕС и его реальной внешнеполитической практикой [18].

«Европеизм» (Europeanism) превратился в идеологию, разделяемую интеллектуальными, политическими, судебными, общественными и даже экономическими элитами, которые влияют на формирование Европейского Союза как институции и определяют его ключевые политические направления. Как идеологическая концепция, «европеизм» представляет собой довольно эклектичное сочетание различных, порой противоречивых тенденций, которые придают современному ЕС его уникальные черты. С экономической точки зрения в ЕС можно найти множество элементов неолиберализма, особенно в сфере финансовых аспектов европейской интеграции. Аналогичным образом, аргументы главных сторонников углубления интеграции в сравнении с США, Китаем или Японией носят неолиберальный характер. Однако, в международной торговле сельскохозяйственной продукцией, сфере интеллектуальной собственности, а также в конкуренции на внутреннем рынке (включая свободу передвижения рабочей силы) ЕС демонстрирует чёткие черты протекционизма и чрезмерного регулирования. В философском и моральном плане «европеизм» всё больше склоняется к прогрессивной повестке, причём особое внимание уделяется борьбе с изменением климата, что нередко приобретает форму почти фанатичной одержимости. Этот идеологический курс, в свою очередь, оказывает глубокое влияние на политику ЕС, определяя ключевые приоритеты и направления развития, но при этом усиливая разрыв между элитами и обществом.

Как подтвердила Мюнхенская конференция по безопасности, политические элиты ЕС совершенно оторваны от реальности и быстро меняющегося мира. Их пресловутый европоцентризм основан, среди прочего, на самопровозглашенных высоких моральных принципах, истории экономического и политического господства и эксплуатации, а также на неразборчивой вере в бюрократическую, если не технократическую, политику и регулирование всех сфер жизни и институционализм. Их слабость, вероятно, наиболее точно отражает реакция председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, который не сумел довести до конца своё заключительное выступление [19]. Его похлопали по спине и обняли. (Такая реакция, несомненно, должна была вызвать недоумение, если не жалость, в Вашингтоне, Пекине и Москве) Первоначальные цели интеграции имеют мало общего с сегодняшними идеями еврократов о спасении планеты или продвижении принципов разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). С избранием Дональда Трампа мир «давосцев», похоже, зашел в тупик. Интересно, что ЕС в настоящее время является одним из последних действующих субъектов, представляющих идеологию глобализма с ее принципами, основанными на неолиберализме — неограниченной свободной торговле и захватнической роли международных транснациональных компаний. Остальной мир, включая США, похоже, движется в противоположном направлении — мир, движимый государственными субъектами. Таким образом, будущий мировой порядок с наибольшей вероятностью будет формироваться сильными государственными акторами, среди которых, возможно, США, Китай и Россия. Это приведёт к возвращению модели «Концерта держав», где глобальную повестку будут определять национально ориентированные правительства, а не наднациональные институты вроде ЕС.

[1] The Federal Government (2022) Speech By Federal Chancellor Olaf Scholz at The Charles University In Prague On Monday, August 29 2022. Available at: https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/scholz-speech-prague-charles-university-2080752 [2] “Fit for 55”, European Council. Council of the European Union. European Green Deal. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/ [3] Tanno, Sophie and Liakos, Chris. “Farmers’ protests have erupted across Europe. Here’s why.” CNN, World, Europe. Last modified February 10, 2024. https://edition.cnn.com/2024/02/03/europe/europe-farmers-protests-explainer-intl/index.html [4] Sliwinski, Krzysztof. “‘A-Securitization’ of Immigration Policy - the Case of European Union.” Asia–Pacific Journal of EU Studies 14, no. 1: 25 -56. [5] Körömi, Csongor. “Hungary reveals plan to send asylum-seekers to Brussels.” Politico August 22. Available at: https://www.politico.eu/article/hungary-asylum-plan-brussels-migration-refugees-gergely-gulyas/ [6] Pangambam, S. “Full Transcript: VP JD Vance. Remarks at the Munich Security Conference”. The Singju Post. https://singjupost.com/full-transcript-vp-jd-vance-remarks-at-the-munich-security-conference/?singlepage=1 [7] Mingardi, Alberto, “The EU’s future: Like Switzerland or more like Italy?” GIS, May 20, 2022. https://www.gisreportsonline.com/r/eu-future/ see also: Dunleavy, P., and G. Kirchgässner. “Explaining the Centralization of the European Union: A Public Choice Analysis.” Edited by P. Moser, G. Schneider, and G. Kirchgässner. Decision Rules in the European Union, 2000. https://doi.org/10.1007/978-1-349-62792-9_7. [8] Van Malleghem, Pieter-Augustijn. “Legalism and the European Union’s Rule of Law Crisis.” European Law Open 3, no. 1 (2024): 50–89. https://doi.org/10.1017/elo.2024.5. [9] Neuhold, C. Democratic Deficit in the European Union, 2020. https://doi.org/10.1093/ACREFORE/9780190228637.013.1141. [10] Zalai, Csaba. “Too Little Too Late?” Európai Tükör 27, no. 1 (December 13, 2024): 169–93. https://doi.org/10.32559/et.2024.1.9. [11] See more at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/demography-2024#population-change [12] See more at: https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/wld/world/gdp-gross-domestic-product [13] See more at: https://www.eiu.com/n/campaigns/global-outlook-2025-the-impact-of-a-new-US-presidency?utm_campaign=MA00001133&utm_medium=paid-search&utm_source=eiu-google&utm_content=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA8fW9BhC8ARIsACwHqYqwk_M8I--YkZ_fiDS6leiOiRLjPXlG63SHjKwQZgP2kaovx_sc4qIaAkGYEALw_wcB [14] See more at: https://www.euractiv.com/section/politics/news/trump-says-nato-members-should-spend-5-of-gdp-on-defence/ and https://www.politico.eu/article/donald-trump-tells-allies-spend-5-percent-gdp-defense-nato/ [15] See more at: https://www.bbc.com/news/articles/cvgl27x74wpo [16] See more at: https://www.cbsnews.com/news/us-russia-meeting-improving-relations-ukraine-war/ [17] Manners, Ian. "Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?" Journal of Common Market Studies 40, no. 2 (2002): 235–58. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. [18] See more at: https://www.euronews.com/my-europe/2025/02/24/ursula-von-der-leyen-arrives-in-kyiv-with-35-billion-in-fresh-aid-for-weapons [19] https://www.youtube.com/watch?v=BhNy0u5-ijY

First published in :

World & New World Journal

Доктор Сливиньский Кшиштоф, Феликс — доцент кафедры государственного управления и международных исследований Гонконгского баптистского университета (https://gis.hkbu.edu.hk/people/prof-krzysztof-sliwinski.html) и заведующий кафедрой Жана Монне. Он получил докторскую степень в Институте международных отношений Варшавского университета в 2005 году. С 2008 года он работает в Гонконгском баптистском университете. Он регулярно читает лекции по европейской интеграции, международной безопасности, международным отношениям и глобальным исследованиям. Его основные исследовательские интересы включают британскую внешнюю политику и стратегию безопасности, польскую внешнюю политику и стратегию безопасности, исследования безопасности и стратегические исследования, традиционные и нетрадиционные проблемы безопасности, искусственный интеллект и международные отношения, европейскую политику и Европейский союз, теории европейской интеграции, геополитику и преподавание и обучение.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!