Energy & Economics

Sanctions économiques : Une cause profonde de la migration

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Energy & Economics

Image Source : Shutterstock

First Published in: Mar.03,2025

Mar.24, 2025

La question des migrations occupe une place centrale et conflictuelle dans la politique américaine. Pourtant, il est rare que l'on s'interroge sur les raisons pour lesquelles les migrants décident de quitter leur pays et sur le rôle que la politique étrangère des États-Unis peut jouer dans cette décision. Cette omission est particulièrement flagrante lorsqu'il s'agit de l'un des outils les plus courants de la politique étrangère américaine : les sanctions économiques de grande ampleur.

Il existe des preuves irréfutables (1) que la migration est motivée en grande partie par des conditions économiques défavorables et (2) que les sanctions peuvent avoir des conséquences économiques et humanitaires graves et néfastes pour les civils dans les pays ciblés. Les cas de Cuba et du Venezuela illustrent clairement cette relation : L'imposition ou le renforcement des sanctions par le gouvernement américain ont, ces dernières années, alimenté des crises économiques qui, à leur tour, ont entraîné des flux migratoires records. Pour s'attaquer à la migration à la racine, il faudra repenser la politique de sanctions des États-Unis dans le cadre d'un programme de recherche et d'action plus large qui examine le rôle de la politique étrangère des États-Unis dans l'alimentation des facteurs de poussée migratoire à l'étranger.

Les difficultés économiques poussent à l'émigration

La décision d'émigrer - qui implique souvent de quitter son foyer, sa famille et sa communauté pour entreprendre un voyage périlleux vers un nouveau pays, avec une langue et une culture différentes, sans aucune garantie de sécurité, de logement ou d'emploi - n'est généralement pas prise à la légère. Une telle décision, qui bouleverse une vie, se réduit rarement à un seul facteur, mais est plutôt prise dans le contexte de facteurs d'incitation et d'attraction multiples et interdépendants. Cependant, l'un des ensembles de facteurs les mieux établis pour influencer les migrations est d'ordre économique.

Il existe un large consensus sur le fait que les conditions économiques dans le pays d'origine sont un facteur déterminant du désir de migrer. Une étude récente de 72 analyses d'aspirations migratoires basées sur des enquêtes et examinées par des pairs a révélé une relation écrasante entre le désir de migrer et les facteurs économiques, notamment la perception des conditions économiques nationales, les possibilités d'emploi, la situation financière du ménage, la sécurité alimentaire, la satisfaction à l'égard des services publics et les attentes à l'égard des conditions économiques futures.

Une relation similaire existe pour la migration réalisée. Nombreux sont ceux qui ont émis l'hypothèse d'une relation en forme de U inversé entre le développement et la migration, selon laquelle un PIB par habitant plus élevé est associé à une augmentation de la migration à mesure que les potentiels migrants acquièrent les moyens de le faire, jusqu'à un certain point - après quoi un revenu plus élevé est associé à une diminution de la migration. Cependant, des recherches récentes suggèrent que cette relation en forme de U, bien qu'observée dans des analyses transversales, ne se maintient pas dans le temps pour un pays donné. La relation est plutôt plus claire : des conditions économiques et humanitaires médiocres ou détériorées poussent les gens à émigrer des pays en développement, tandis que la croissance et la stabilité incitent les gens à rester chez eux.

Les sanctions alimentent les difficultés économiques

Au cours des deux dernières décennies, le nombre de sanctions imposées par les États-Unis a presque décuplé. Les États-Unis sont de loin le principal utilisateur de sanctions, avec un tiers de tous les pays - et plus de 60 % des pays à faible revenu - soumis à des sanctions américaines sous une forme ou une autre. Si de nombreuses sanctions sont étroitement ciblées sur des personnes ou des entités particulières, d'autres visent des secteurs entiers, voire l'ensemble de l'économie d'un pays. Ces sanctions générales ne sont pas discriminatoires et peuvent avoir de profondes répercussions sur les économies, et donc sur les civils, des pays visés (et même des sanctions prétendument ciblées peuvent avoir des retombées significatives).

Les sanctions générales peuvent entraver la croissance économique, potentiellement déclencher ou prolonger des récessions, voire des dépressions ; restreindre l'accès à des ressources essentielles telles que les médicaments, la nourriture et l'énergie ; perturber l'aide humanitaire (malgré des exemptions nominales) et, par conséquent, exacerber la pauvreté, la maladie et la faim. En conséquence, les sanctions peuvent entraîner un nombre important - dans certains cas des dizaines de milliers - de décès qui auraient pu être évités.

Dans une analyse documentaire réalisée en 2023 pour le CEPR, l'économiste Francisco Rodríguez a établi que 94 % des études économétriques évaluées par des pairs sur le sujet ont constaté des « effets négatifs substantiels et statistiquement significatifs sur des résultats allant du revenu par habitant à la pauvreté, l'inégalité, la mortalité et les droits de l'homme » à la suite des sanctions. Une étude a associé les sanctions à une baisse moyenne de 26 % du PIB par habitant, soit à peu près l'ampleur de la Grande Dépression. Une autre a lié les sanctions à une baisse de 1,4 an de l'espérance de vie des femmes, ce qui est comparable à l'impact global du COVID-19. Une autre encore a constaté une augmentation de 2,5 % des taux d'infection par le VIH chez les enfants.

Bien que les décideurs politiques qui imposent des sanctions nient souvent l'existence de tels impacts indiscriminés, il est difficile de concilier ce déni avec le fait que des facteurs macroéconomiques majeurs tels que les taux de croissance, la production pétrolière, les réserves de change, la stabilité monétaire et le coût des biens essentiels sont largement utilisés - souvent par ces mêmes décideurs politiques - pour mesurer le « succès » des sanctions. Il est indéniable que ces facteurs macroéconomiques auraient à leur tour un impact sur les civils.

En fait, nous avons de bonnes raisons de croire que les vastes répercussions économiques et humanitaires de certains régimes de sanctions sont intentionnelles - et ne sont donc pas une question de calibrage, mais sont inhérentes à la politique elle-même.

Les sanctions provoquent des migrations

Si les migrations sont motivées en partie par des difficultés économiques et que les sanctions peuvent causer de grandes souffrances économiques et humanitaires, il s'ensuit que les sanctions peuvent contribuer de manière substantielle aux migrations. Ce n'est pas seulement une question de logique, c'est aussi une question de données.

En octobre 2024, le Journal of Economic Behavior & Organization a publié ce qui pourrait être la première et unique analyse empirique transnationale systématique de l'impact de ces sanctions sur les migrations internationales. Les résultats sont frappants. En utilisant des données sur les flux migratoires de 157 pays sur plus d'un demi-siècle, les auteurs constatent que les sanctions multilatérales occidentales ont augmenté l'émigration des pays cibles de 22 à 24 % en moyenne. Ils constatent également que « les flux migratoires reviennent à leur niveau d'avant les sanctions une fois que celles-ci sont levées ». Cette relation entre les sanctions et la migration est rarement plus claire que dans les cas de Cuba et du Venezuela.

Les sanctions Trump-Biden stimulent le dépeuplement de Cuba

L'embargo américain contre Cuba - que beaucoup qualifient de blocus en raison de ses effets extraterritoriaux - est le régime de sanctions le plus ancien et le plus complet des États-Unis. Commençant en 1960 par des interdictions d'exportation en réponse aux réformes agraires et aux nationalisations du gouvernement Castro, les administrations successives ont rapidement transformé cet embargo en une interdiction complète de presque tous les échanges commerciaux, voyages et transactions financières, dans le but de déstabiliser et, à terme, de renverser le gouvernement cubain. Bien que ces sanctions aient été périodiquement renforcées ou assouplies au fil des ans, cet embargo fondamental et global est resté intact pendant plus de six décennies et a été inscrit dans la loi par le biais de la loi sur la liberté et la solidarité démocratique à Cuba (LIBERTAD) de 1996.

Au cours des deux dernières années de son mandat, le président Barack Obama a pris des mesures importantes en faveur de la normalisation des relations bilatérales avec Cuba, notamment en reprenant officiellement les relations diplomatiques, en assouplissant les restrictions sur les voyages et les envois de fonds, et en retirant Cuba de la liste des États commanditaires du terrorisme (SSOT), une mesure qui avait effectivement coupé l'île d'une grande partie du système financier mondial. Cependant, sous la première administration de Donald Trump, ces politiques ont été largement inversées, et l'embargo a été étendu à un niveau sans précédent. Le président Joe Biden, malgré ses promesses de campagne de changer le cours de la politique cubaine, a maintenu la plupart des mesures du président Trump. Quelques jours avant de quitter ses fonctions, M. Biden a publié des décrets annulant les mesures de sanctions les plus sévères prises par M. Trump, pour les voir, comme on pouvait s'y attendre, annulées immédiatement après le retour de M. Trump à la Maison-Blanche. Dans le cas de Trump et de Biden, la politique cubaine semble avoir été motivée en grande partie par des considérations électorales en Floride, où les électeurs américains d'origine cubaine sont depuis longtemps (et de manière discutable) considérés comme un groupe démographique clé dans les efforts des deux partis pour remporter l'État.

L'embargo américain a longtemps entravé la croissance économique et le développement de Cuba, en particulier depuis la fin des années 1980, lorsque l'Union soviétique et ses partenaires du COMECON ont cessé de soutenir économiquement l'île. En 2018, la Commission économique des Nations unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes a validé les estimations du gouvernement cubain selon lesquelles l'embargo de six décennies avait coûté 130 milliards de dollars au pays. En 2024, cette estimation était passée à 164 milliards de dollars. Une récente étude économétrique sur l'évolution de la politique américaine à l'égard de Cuba entre 1990 et 2020 a révélé un « impact négatif substantiel des changements de politique de sanctions sur la croissance économique cubaine ». En outre, « cet impact sur le PIB est concentré dans la composante de la consommation des ménages » - en d'autres termes, ce sont les citoyens cubains qui portent le fardeau le plus lourd.

Ces dernières années, la situation économique de Cuba s'est davantage détériorée, en grande partie à cause des politiques de Trump et de Biden. Des mesures telles que le retour de Cuba sur la liste SSOT (malgré l'absence de preuves du soutien de Cuba au terrorisme), la restriction des envois de fonds et l'interdiction pour les citoyens américains de faire des affaires avec des dizaines d'« entités restreintes » ont considérablement limité l'accès de Cuba aux devises étrangères. Cela a, à son tour, empêché Cuba d'importer de nombreux biens essentiels (y compris des intrants pharmaceutiques et agricoles critiques) et des services (y compris des services de maintenance pour l'infrastructure énergétique défaillante de Cuba), d'assurer le service de sa dette extérieure et, peut-être plus crucial encore, de stabiliser la monnaie locale à la suite d'une réforme monétaire majeure en 2021.

Une autre mesure de Trump - sa décision de mettre en œuvre le titre III de la loi LIBERTAD - a eu un effet dissuasif important sur les investissements étrangers à Cuba, quelques années seulement après la promulgation d'une réforme ouvrant la plupart des secteurs de l'économie aux investisseurs étrangers. Cette disposition controversée, qui permet d'intenter des poursuites contre des personnes américaines ou étrangères faisant des affaires avec des entités cubaines qui utilisent ou bénéficient de biens expropriés au début de la révolution cubaine, avait été levée par les présidents précédents et par Trump lui-même, jusqu'en avril 2019.

L'impact négatif considérable de ces mesures et d'autres mesures de Trump explique en partie pourquoi l'économie cubaine n'a pas réussi à se remettre de manière significative de la récession économique mondiale déclenchée par la pandémie de grippe aviaire. Cuba a été plongée dans la crise économique et humanitaire la plus grave de son histoire contemporaine, caractérisée par des coupures d'électricité répétées, des pénuries d'eau, des pénuries de carburant, l'augmentation du coût des denrées alimentaires, la détérioration des services de base tels que le ramassage des ordures, et la propagation de maladies évitables. Le tout nouveau secteur privé cubain, qui s'est considérablement développé à la suite des mesures de normalisation d'Obama et des mesures de libéralisation intérieure en 2019 et 2021, est confronté à un avenir incertain en raison de la crise et des nouvelles réglementations cubaines plus strictes, conçues en partie pour compenser les effets des sanctions en capturant des devises étrangères de plus en plus rares.

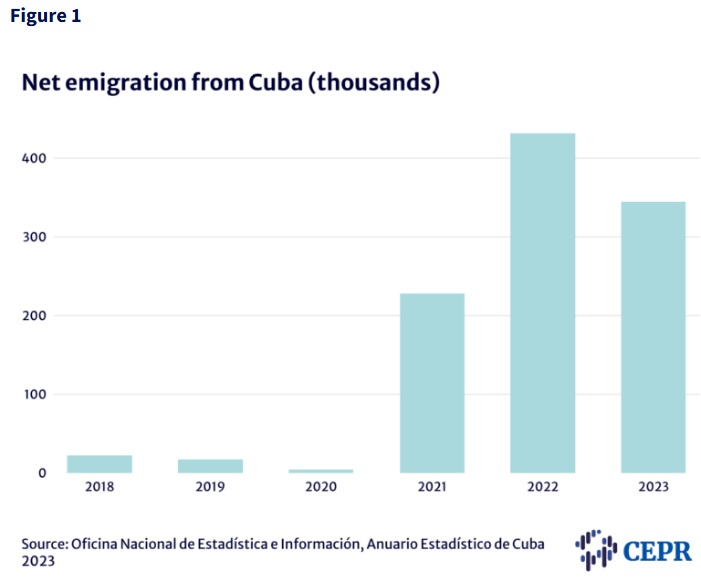

Cette crise économique a engendré une crise migratoire. Les données du bureau national des statistiques du gouvernement cubain font état d'une émigration nette en forte hausse après 2020 (voir IMAGE 1). En août 2022, l'exode des migrants avait dépassé celui du célèbre « Mariel boatlift » de 1980 et des crises de 1994 (Balsero/Rafter) combinés.

Des recherches indépendantes - confirmées par la suite par le gouvernement cubain - estiment une augmentation encore plus importante que celles publiées par le bureau national des statistiques : le départ de plus d'un million de personnes, soit 10 % de la population totale du pays, pour les seules années 2022 et 2023. Comme le soulignait un chercheur en 2022 : « Cuba se dépeuple ».

Si tous ces migrants ne se sont pas retrouvés aux États-Unis, les années 2022 et 2023 ont été marquées par un nombre record de rencontres avec des migrants cubains par les services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP). En 2022, le CBP a rencontré plus de Cubains que d'autres nationalités, à l'exception des Mexicains. Les Cubains représentaient plus de 10 % de toutes les rencontres.

Étant donné l'engagement apparent de l'administration Trump, et en particulier du secrétaire d'État Marco Rubio, à maintenir la politique actuelle à l'égard de Cuba - et peut-être même à la durcir par de nouvelles sanctions - nous pouvons nous attendre à ce que l'émigration depuis l'île se poursuive à des niveaux record dans un avenir prévisible.

Les sanctions « à pression maximale » ont alimenté l'exode vénézuélien

Alors que les États-Unis ont maintenu des sanctions limitées contre le Venezuela depuis 2005, le régime de sanctions actuel est défini par la campagne de « pression maximale » lancée au cours de la première administration Trump dans le but de pousser le président Nicolás Maduro à quitter ses fonctions.

En août 2017, Trump a bloqué l'accès aux marchés financiers du gouvernement vénézuélien, y compris de la compagnie pétrolière publique Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Fin 2018, Trump a sanctionné le secteur de l'or. Plus important encore peut-être, le secteur pétrolier et PDVSA ont été désignés comme des entités sanctionnées en janvier 2019. Des sanctions supplémentaires sur les secteurs de la finance et de la défense et sur la banque centrale ont rapidement suivi, parallèlement à l'escalade des sanctions secondaires contre des tiers. La politique de non-reconnaissance du gouvernement Maduro menée par les États-Unis et nombre de leurs alliés a également conduit à des sanctions efficaces, telles que la perte d'accès à environ 2 milliards de dollars de réserves détenues à la Banque d'Angleterre et à 5 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux au Fonds monétaire international.

Ces politiques de « pression maximale » ont été largement maintenues sous l'administration Biden, à quelques exceptions près. Depuis novembre 2022, Chevron Corporation est autorisée à produire et à exporter du pétrole du Venezuela. En octobre 2023, M. Biden a délivré une licence générale levant temporairement la plupart des sanctions imposées au secteur pétrolier et à PDVSA, mais a autorisé l'expiration de la licence six mois plus tard (tout en laissant une période de réduction progressive des activités).

Bien que la crise économique du Venezuela - due en partie à des politiques économiques erronées et à la chute des prix mondiaux du pétrole - ait commencé avant l'imposition des sanctions, les sanctions américaines ont largement contribué à la gravité et à la longévité de la contraction.

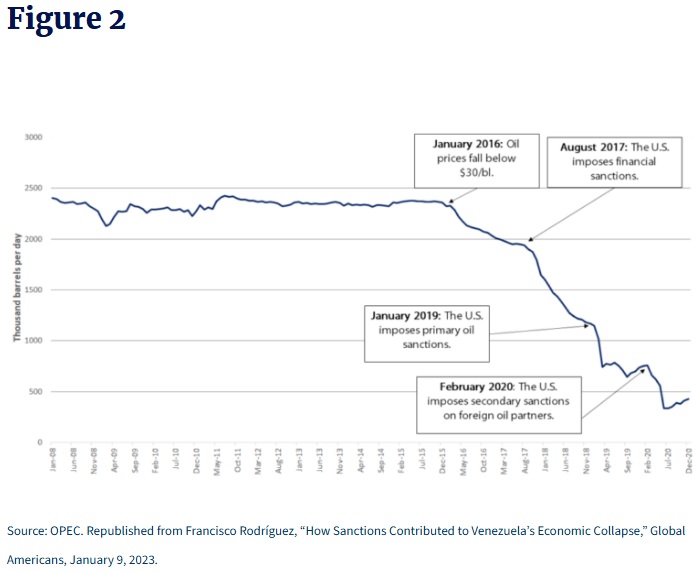

Les sanctions ont un impact sur l'économie vénézuélienne par de nombreux canaux, mais peut-être aucun n'est plus important que le pétrole. L'économie vénézuélienne est très dépendante des exportations de pétrole, le secteur - et son principal acteur, PDVSA - représentant historiquement 95 % de ses devises étrangères. De 2,4 millions de barils par jour (bpj) avant la crise, la production de pétrole a atteint un niveau plancher de 0,4 million de bpj à la mi-2020, soit un effondrement de 83 %. Même avec la licence accordée aujourd'hui à Chevron, la production n'a pas encore dépassé 1 million de bpj. Une analyse réalisée en 2022 par Francisco Rodríguez attribue 797 000 bpj de ce déclin aux seules sanctions de 2017. D'autres évaluations indiquent des chiffres similaires, certaines attribuant plus de la moitié de la baisse aux sanctions.

Comme le souligne M. Rodríguez, les nouvelles sanctions sont associées à des points d'inflexion marqués à la baisse dans la production pétrolière vénézuélienne (voir IMAGE 2).

En fin de compte, la crise vénézuélienne s'est traduite par un effondrement de 71 % du PIB par habitant. Comme le note Rodríguez, cela équivaut à trois grandes dépressions et à la plus grande contraction économique en temps de paix de l'histoire moderne. D'après Rodríguez, plus de la moitié de ce déclin est imputable aux sanctions et aux actes politiques connexes.

Quelles que soient les affirmations des décideurs politiques sur la nature ciblée des sanctions, des effets macroéconomiques aussi vastes ont inévitablement et indistinctement un impact sur les civils. Outre les effets généraux de la contraction de l'économie et de la perte de devises étrangères permettant d'importer des biens essentiels tels que des denrées alimentaires et des médicaments, les sanctions ont également entravé les expéditions de vaccins COVID et d'autres fournitures médicales, contribué à la dégradation du réseau énergétique et à la fréquence des pénuries d'électricité, et favorisé la détérioration des services de santé publique, d'éducation et d'approvisionnement en eau.

En effet, le rapporteur spécial des Nations unies sur les mesures coercitives unilatérales signale que les sanctions contre le Venezuela ont « empêché la perception de revenus et l'utilisation de ressources pour maintenir et développer les infrastructures et les programmes de soutien social, ce qui a un effet dévastateur sur l'ensemble de la population du Venezuela, en particulier - mais pas seulement - sur ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté, les femmes, les enfants, les travailleurs médicaux, les personnes handicapées ou souffrant de maladies chroniques ou mortelles, et la population autochtone ». Selon une estimation du CEPR, les sanctions ont probablement entraîné des dizaines de milliers de décès en plus.

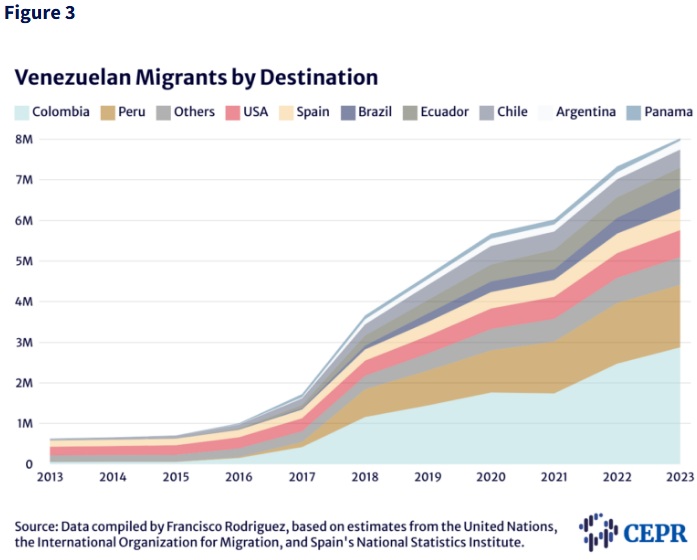

Il n'est pas surprenant qu'une crise humanitaire aussi grave ait contribué à un exode massif sans précédent. Au cours de la dernière décennie, plus de sept millions de Vénézuéliens ont quitté le pays. Dans l'une des rares études quantitatives directes sur l'impact des sanctions sur la migration, Francisco Rodríguez constate que plus de quatre millions de ces sept millions sont partis « en raison de la détérioration économique causée par les sanctions et les effets de toxification ». M. Rodríguez estime en outre qu'un retour aux politiques de « pression maximale » entraînerait l'émigration d'un million de Vénézuéliens supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

Si la grande majorité de ces migrants vénézuéliens se sont retrouvés dans des pays plus proches, comme la Colombie et le Pérou, un nombre croissant d'entre eux ont également franchi la frontière américaine (voir IMAGE 3).

En 2023 et 2024, le CBP a rencontré plus de migrants en provenance du Venezuela que de tout autre pays à l'exception du Mexique. Selon les données d'enquête du Migration Policy Institute, le Venezuela est le pays de naissance des immigrants aux États-Unis qui connaît la plus forte croissance depuis le début de la « pression maximale » en 2017 (aux côtés d'autres pays sanctionnés, tels que l'Afghanistan - numéro 2 - et le Nicaragua - numéro 7).

L'administration Trump a été avertie à plusieurs reprises que la migration de masse était une conséquence probable de sa politique de sanctions, mais elle l'a quand même poursuivie. Selon un haut fonctionnaire du département d'État américain : « C'est le point que j'ai soulevé à l'époque : J'ai dit que les sanctions allaient réduire l'économie vénézuélienne en poussière et avoir d'énormes conséquences humaines, dont l'une serait l'émigration ».

Pour faire face aux migrations, il faut lever les sanctions économiques

Bien que les causes de la migration soient multiples et qu'il soit difficile de quantifier avec précision la contribution des sanctions aux niveaux globaux d'émigration, les éléments suivants sont néanmoins clairs :

1. La migration est en grande partie une réaction à des conditions économiques défavorables.

2. Les sanctions économiques ont souvent un impact économique très négatif.

3. Les données économétriques indiquent que les sanctions contribuent directement aux flux migratoires.

4. À Cuba et au Venezuela, les sanctions économiques sont associées à des migrations massives.

Bien qu'il faille rejeter catégoriquement les discours alarmistes et les sentiments anti-migrants, il est tout à fait préférable que les habitants d'autres pays ne soient pas contraints de se déplacer. Pour atteindre cet objectif, les sanctions économiques générales doivent être levées.

Les responsables politiques américains reconnaissent de plus en plus le lien entre les sanctions et les migrations. En mai 2023, 21 membres du Congrès - au premier rang desquels des membres représentant des États frontaliers qui ont vu affluer un grand nombre de migrants - ont envoyé une lettre au président Biden pour l'exhorter à assouplir les sanctions contre Cuba et le Venezuela afin d'atténuer les facteurs d'incitation à la migration. Une lettre distincte de plus de 50 économistes et autres universitaires a suivi peu après, corroborant l'affirmation selon laquelle la levée des sanctions contribuerait à faciliter les migrations. L'ancien président mexicain Andrés Manuel López Obrador, dont le pays est également touché par les flux migratoires, a tenu les mêmes propos.

Une autre approche de la migration est possible

Cette relation entre les sanctions économiques américaines et la migration suggère en outre la nécessité d'un programme de recherche et de politique qui considère la migration dans le contexte des inégalités mondiales et du sous-développement et qui examine de manière critique le rôle de la politique étrangère américaine - y compris, mais sans s'y limiter, les sanctions - dans la reproduction et l'exacerbation des facteurs d'incitation à l'émigration. En d'autres termes, pour s'attaquer à la migration à la racine, il faut repenser et rectifier l'approche des États-Unis à l'égard de l'Amérique latine et d'autres régions du Sud.

Alors que l'administration Biden a proclamé une stratégie des « causes profondes » pour traiter les migrations en provenance d'Amérique centrale, avec l'intention de s'attaquer aux facteurs d'incitation dans les pays d'origine, notamment la corruption, la criminalité et l'insécurité économique, la stratégie n'a pas pris en compte la manière dont les politiques des États-Unis pourraient exacerber ces conditions.

En revanche, le Congressional Caucus to Address Global Migration, récemment créé, et la Migration Stability Resolution présentée par son cofondateur, le député Greg Casar (D-TX), adoptent une approche plus globale, visant à - selon les termes du député Casar - « [changer] les politiques américaines défaillantes qui provoquent des déplacements à l'étranger et forcent les gens à fuir leur pays d'origine ».

En s'attaquant aux sanctions économiques générales, aux accords commerciaux hostiles aux travailleurs, à l'aide américaine à la sécurité des gouvernements répressifs, aux inégalités du système financier mondial et à bien d'autres choses encore, ces efforts offrent une voie alternative pour aborder la question des migrations : une voie à la fois plus humaine et plus efficace.

Notes de bas de page

1. Dans le cadre de cet article, le terme « migration » se réfère spécifiquement à la migration internationale.

2. En outre, comme l'explique Francisco Rodríguez, chercheur principal au CEPR, même si l'hypothèse de la forme en U s'avérait fondée, elle serait liée aux transformations structurelles et sociétales à long terme qui accompagnent le développement et ne contredirait pas la thèse selon laquelle les contractions économiques à court terme - telles que celles qui pourraient résulter de l'imposition de sanctions - alimentent les migrations à tous les niveaux de revenus. En effet, on observe que les fluctuations à court terme de la croissance et de l'emploi ont un impact significatif sur les migrations.

3. Bien que cette étude ait évalué spécifiquement les sanctions conjointes des États-Unis et de l'UE, on peut s'attendre à ce qu'une relation similaire se maintienne dans le cas de sanctions américaines unilatérales, étant donné le rôle dominant des États-Unis dans le système financier mondial et le fait que la politique de sanctions de l'UE suit souvent celle des États-Unis.

4. Calculs des auteurs basés sur les données des rencontres nationales du CBP, converties de l'année fiscale à l'année civile.

5. Calculs des auteurs sur la base des données du CBP sur les rencontres à l'échelle wish nationale, converties d'années fiscales en années civiles.

First published in :

Michael mène des recherches et des analyses politiques sur le Fonds monétaire international, la dette et les sanctions économiques au CEPR.

Les recherches de Michael portent sur l’économie politique mondiale, la manière dont les structures de l’architecture économique mondiale affectent le développement dans les pays du Sud et les perspectives de construction d’un nouvel ordre économique international. Avant de rejoindre le CEPR, Michael a travaillé sur des questions liées à la politique étrangère et au développement international à Win Without War, aux Nations Unies, etc.

Michael est titulaire d'une maîtrise en politiques publiques de la Harvard Kennedy School of Government, où il a étudié le développement politique et économique international, ainsi que d'un baccalauréat en relations internationales et en sociologie de l'Université Brown.

Alex Main surveille les développements économiques et politiques en Amérique latine et au-delà et dialogue régulièrement avec les décideurs politiques et les groupes de la société civile. Ses domaines d'expertise comprennent la gouvernance économique mondiale, l'intégration de l'Amérique latine et des Caraïbes et la politique américaine dans l'hémisphère occidental. Les analyses d’Alex ont été publiées dans de nombreux médias, notamment le New York Times, Folha de São Paulo, Foreign Policy, le Los Angeles Times, The Hill, Dissent, Pagina 12 et Le Monde diplomatique.

Avant de rejoindre le CEPR, Alex a passé plus de six ans en Amérique latine en tant qu'analyste de politique étrangère et consultant en coopération internationale. Il est diplômé en histoire et en sciences politiques de l'Université de la Sorbonne à Paris, en France, et parle couramment l'espagnol et le français.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!