Energy & Economics

Sanciones económicas: raíz de la migración

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Energy & Economics

Image Source : Shutterstock

First Published in: Mar.03,2025

Mar.24, 2025

La cuestión de la migración ocupa un lugar central y divisivo en la política de Estados Unidos. Sin embargo, rara vez se plantean preguntas fundamentales sobre por qué los migrantes deciden dejar sus hogares en primer lugar y qué papel podría desempeñar la política exterior de EE. UU. en esa decisión. Esta omisión es especialmente evidente cuando se trata de una de las herramientas más comunes de la política exterior estadounidense: las severas sanciones económicas. Existe una abrumadora evidencia de que (1) la migración [1] es impulsada en gran medida por condiciones económicas adversas y (2) las sanciones pueden tener graves consecuencias económicas y humanitarias para los civiles en los países afectados. Los casos de Cuba y Venezuela demuestran claramente esta relación: la imposición o el endurecimiento de sanciones por parte del gobierno de EE. UU. han exacerbado en los últimos años crisis económicas que, a su vez, han provocado flujos migratorios sin precedentes. Abordar la migración desde sus raíces requerirá replantear la política de sanciones de EE. UU. como parte de una agenda más amplia de investigación y políticas que considere el papel de la política exterior estadounidense en el impulso de factores migratorios en el extranjero.

La decisión de emigrar — que a menudo implica dejar el hogar, la familia y la comunidad para emprender un peligroso viaje a un nuevo país con un idioma y una cultura diferentes, sin garantía de seguridad, alojamiento o empleo — no suele tomarse a la ligera. Una decisión tan trascendental rara vez se reduce a un solo factor, sino que se toma en el contexto de múltiples y entrelazados factores de empuje y atracción. Sin embargo, uno de los factores más ampliamente reconocidos que impactan la migración es el económico. Existe un amplio consenso en que las condiciones económicas en el país de origen son un factor determinante en el deseo de migrar. Una reciente revisión de 72 análisis revisados por pares y basados en encuestas sobre aspiraciones migratorias encontró una relación abrumadora entre el deseo de migrar y factores económicos, incluyendo la percepción de las condiciones económicas nacionales, las oportunidades de empleo, la situación financiera del hogar, la seguridad alimentaria, la satisfacción con los servicios públicos y las expectativas sobre las condiciones económicas futuras. Una relación similar se observa en la migración efectiva. Muchos han planteado la hipótesis de una relación en forma de U invertida entre el desarrollo y la migración, según la cual un mayor PIB per cápita se asocia con un ‘aumento’ en la migración, ya que los posibles migrantes adquieren los medios para hacerlo, hasta cierto punto, después del cual un mayor ingreso se asocia con una ‘disminución’ de la migración. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que esta relación en forma de U, aunque observada en análisis transversales, no se mantiene para un país determinado a lo largo del tiempo. [2] Más bien, la relación es más clara: condiciones económicas y humanitarias precarias o en deterioro impulsan la migración desde los países en desarrollo, mientras que el crecimiento y la estabilidad hacen que las personas permanezcan en su país de origen.

En las últimas dos décadas, el número de sanciones impuestas por Estados Unidos ha aumentado casi diez veces. Estados Unidos es, por mucho, el mayor impulsor de sanciones, con un tercio de todos los países — y más del 60% de los países de bajos ingresos — enfrentando sanciones estadounidenses en alguna forma. Si bien muchas sanciones están dirigidas específicamente contra individuos o entidades en particular, otras afectan sectores enteros o incluso a toda la economía de un país. Estas sanciones generalizadas son indiscriminadas y pueden tener un impacto profundo en las economías y, por lo tanto, en los civiles de las naciones afectadas (incluso las sanciones supuestamente dirigidas pueden tener efectos colaterales significativos). Las sanciones generalizadas pueden frenar el crecimiento económico, potencialmente desencadenando o prolongando recesiones e incluso depresiones; restringir el acceso a recursos críticos como medicamentos, alimentos y energía; interrumpir la ayuda humanitaria (a pesar de las exenciones nominales); y, en consecuencia, agravar la pobreza, la enfermedad y el hambre. Como resultado, las sanciones pueden provocar un número significativo — en algunos casos, decenas de miles — de muertes evitables. En una revisión de literatura de 2023 para el CEPR, el economista Francisco Rodríguez determinó que el 94% de los estudios econométricos revisados por pares sobre el tema encontraron “efectos negativos sustanciales y estadísticamente significativos en indicadores como el ingreso per cápita, la pobreza, la desigualdad, la mortalidad y los derechos humanos” como resultado de las sanciones. Un estudio asoció las sanciones con una caída promedio del 26% en el PIB per cápita – un impacto similar al de la Gran Depresión. Otro estudio vinculó las sanciones con una reducción de 1.4 años en la esperanza de vida de las mujeres – comparable con el impacto global del COVID-19. Otro halló un aumento del 2.5% en las tasas de infección infantil por VIH. Si bien los impactos indiscriminados de las sanciones suelen ser negados por los responsables políticos que las imponen, es difícil conciliar esta negación con el hecho de que factores macroeconómicos clave, como las tasas de crecimiento, la producción de petróleo, las reservas extranjeras, la estabilidad de la moneda y el costo de bienes esenciales, son utilizados ampliamente — a menudo por estos mismos responsables políticos — como métricas de “éxito” de las sanciones. Que estos factores macroeconómicos afecten a los civiles es prácticamente innegable. De hecho, existen razones significativas para creer que el severo impacto económico y humanitario de ciertos regímenes de sanciones son intencionales, y por lo tanto, no son simplemente un problema de calibración, sino que son inherentes a la política misma.

Si la migración es impulsada en parte por la dificultad económica y las sanciones pueden causar un gran sufrimiento económico y humanitario, entonces es lógico que las sanciones contribuyan significativamente a la migración. Esto no solo se sostiene lógicamente, sino que también se refleja en los datos. En octubre de 2024, el ‘Journal of Economic Behavior & Organization’ publicó lo que podría ser el primer y único análisis empírico sistemático a nivel internacional sobre cómo las sanciones afectan la migración. Los hallazgos son impactantes. Utilizando datos sobre los flujos migratorios de 157 países durante más de medio siglo, los autores encontraron que las sanciones multilaterales occidentales [3] han aumentado la emigración de los países sancionados en un promedio del 22 al 24%. Cabe destacar que también encontraron que “los flujos migratorios vuelven a su nivel previo a las sanciones una vez que éstas se levantan”. En pocos casos esta relación entre sanciones y migración es tan clara como en los casos de Cuba y Venezuela.

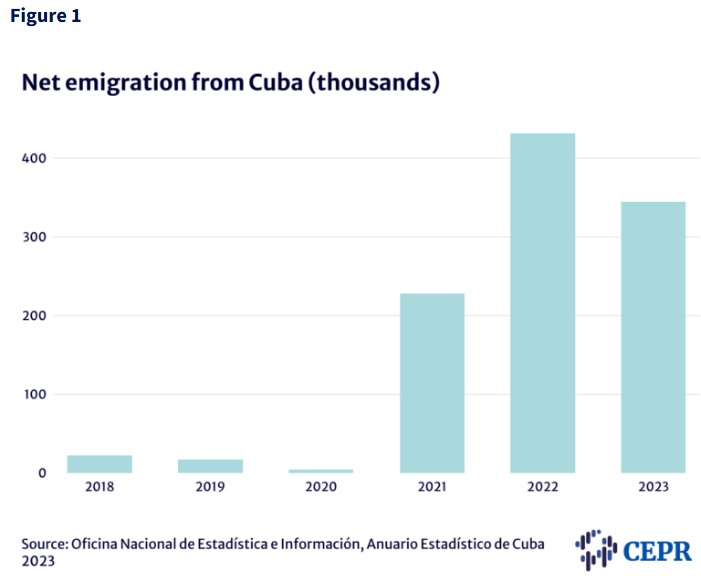

El embargo de Estados Unidos contra Cuba — al que muchos se refieren como un bloqueo debido a sus impactos extraterritoriales — es el régimen de sanciones más antiguo y amplio impuesto por EE. UU. Iniciado en 1960 con prohibiciones de exportación en respuesta a las reformas agrarias y nacionalizaciones del gobierno de Castro; administraciones sucesivas pronto lo escalaron hasta convertirse en una prohibición integral sobre casi todo el comercio, los viajes y las transacciones financieras, con el objetivo de desestabilizar y, en última instancia, derrocar al gobierno cubano. Si bien estas sanciones han sido periódicamente endurecidas o relajadas a lo largo de los años, el embargo integral ha permanecido intacto durante más de seis décadas y fue posteriormente codificado en la legislación estadounidense a través de la Ley de Solidaridad Democrática y Libertad Cubana (‘LIBERTAD Act’) de 1996. Durante sus últimos dos años en el cargo, el presidente Barack Obama tomó medidas significativas para la normalización de las relaciones bilaterales con Cuba, entre ellas, la reanudación formal de las relaciones diplomáticas, la flexibilización de las restricciones sobre viajes y remesas, y la eliminación de Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo (SSOT, por sus siglas en inglés), una medida que había aislado a la isla de gran parte del sistema financiero global. Sin embargo, durante la primera administración de Donald Trump, estas políticas fueron en gran medida revertidas y el embargo fue ampliado a un nivel sin precedentes. A pesar de sus promesas de campaña de cambiar el rumbo de la política hacia Cuba, el presidente Joe Biden mantuvo la mayoría de las medidas implementadas por Trump. Días antes de dejar el cargo, Biden emitió órdenes ejecutivas para revertir las sanciones más severas de Trump, solo para ver cómo estas eran previsiblemente rescindidas tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. En el caso tanto de Trump como de Biden, la política hacia Cuba parece haber estado impulsada en gran medida por consideraciones electorales en Florida, donde los votantes cubanoamericanos de línea dura han sido durante mucho tiempo — aunque cuestionablemente — considerados un grupo clave en los esfuerzos de ambos partidos por ganar el estado. El embargo de EE. UU. ha obstaculizado durante mucho tiempo el crecimiento y desarrollo económico de Cuba, especialmente desde finales de la década de 1980, cuando la Unión Soviética y sus socios del COMECON dejaron de brindar apoyo económico a la isla. En 2018, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) validó las estimaciones del gobierno cubano, que calculaban que el embargo de seis décadas había costado al país 130 mil millones de dólares. Para 2024, esa estimación había aumentado a 164 mil millones de dólares. Un estudio econométrico reciente sobre los cambios en la política de EE. UU. hacia Cuba entre 1990 y 2020 encontró un “impacto negativo sustancial de los cambios en la política de sanciones sobre el crecimiento económico cubano”. Además, señaló que “este impacto en el PIB se concentra en el componente del consumo de los hogares”, lo que significa que los ciudadanos cubanos son quienes soportan la mayor carga. En los últimos años, la situación económica de Cuba se ha deteriorado aún más, en gran parte como resultado de las políticas de Trump y Biden. Medidas como la reincorporación de Cuba a la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo (SSOT), a pesar de la falta de evidencia de apoyo cubano al terrorismo; las restricciones a las remesas; y la prohibición a ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con decenas de “entidades restringidas” han limitado drásticamente el acceso de Cuba a divisas extranjeras. Esto, a su vez, ha impedido que el país importe bienes esenciales (incluidos insumos críticos para la industria farmacéutica y agrícola) y servicios (como mantenimiento para su deteriorada infraestructura energética), que pueda cumplir con el pago de su deuda externa y, quizás lo más crucial, que logre estabilizar su moneda local tras una importante reforma monetaria en 2021. Otra medida de Trump — su decisión de implementar el Título III de la Ley LIBERTAD — ha tenido un efecto disuasorio significativo sobre la inversión extranjera en Cuba, apenas unos años después de la promulgación de una reforma que abrió la mayoría de los sectores de la economía a los inversionistas extranjeros. Esta controvertida disposición, que permite presentar demandas contra personas estadounidenses o extranjeras que hagan negocios con entidades cubanas que utilicen o se beneficien de propiedades expropiadas al inicio de la Revolución Cubana, había sido suspendida por presidentes anteriores y por el propio Trump, hasta abril de 2019. El impacto negativo de gran alcance de estas y otras medidas de Trump es una de las razones por las cuales la economía cubana no ha logrado recuperarse significativamente de la crisis económica global provocada por la pandemia de COVID-19. Cuba ha caído en la crisis económica y humanitaria más grave de su historia contemporánea, caracterizada por apagones recurrentes, escasez de agua y combustible, aumento de los precios de los alimentos, deterioro de servicios básicos como la recolección de basura y la propagación de enfermedades prevenibles. El naciente sector privado cubano, que experimentó una gran expansión tras las medidas de normalización de Obama y las reformas de liberalización interna en 2019 y 2021, enfrenta un futuro incierto debido a la crisis y a nuevas y más estrictas regulaciones cubanas diseñadas, en parte, para contrarrestar los efectos de las sanciones mediante la captación de divisas cada vez más escasas. Esta crisis económica, a su vez, ha desatado una crisis migratoria. Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del gobierno de Cuba muestran un aumento vertiginoso de la emigración neta después de 2020 (ver Figura 1). Para agosto de 2022, la salida de migrantes había superado la del famoso éxodo del Mariel de 1980 y la crisis de los Balseros de 1994 combinadas.

Investigaciones independientes — posteriormente confirmadas por el gobierno cubano — estiman un aumento aún mayor que el reportado por la Oficina Nacional de Estadísticas: la salida de más de un millón de personas, lo que representa el 10 % de la población total del país, solo en 2022 y 2023. Como advirtió un investigador en 2022: “Cuba se está despoblando”. Si bien no todos estos migrantes terminaron en Estados Unidos, los años 2022 y 2023 registraron cifras récord de encuentros de migrantes cubanos con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés). En 2022, la CBP encontró más migrantes cubanos que de cualquier otra nacionalidad, excepto mexicanos. Los cubanos representaron más del 10% de todos los encuentros. [4] Dado el aparente compromiso de la administración de Trump, y en particular del secretario de Estado Marco Rubio, de mantener la política actual hacia Cuba — e incluso endurecerla con más sanciones —, es previsible que la emigración desde la isla continúe en niveles récord en el futuro cercano.

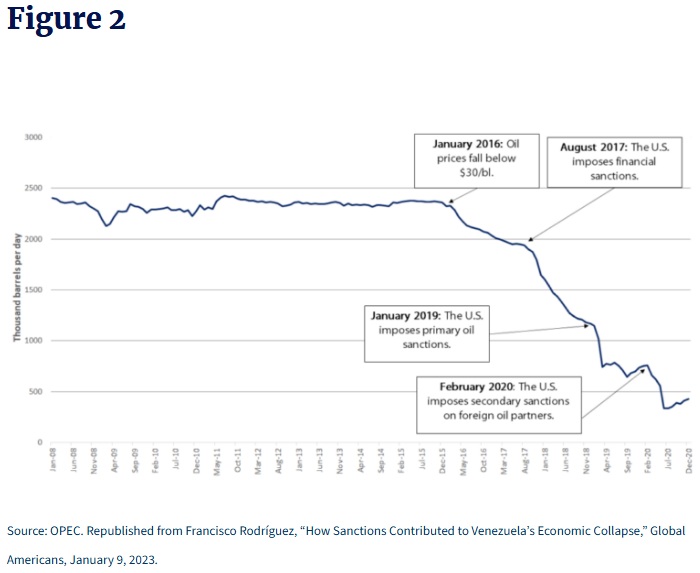

Si bien EE. UU. ha mantenido sanciones limitadas sobre Venezuela desde 2005, el actual régimen de sanciones se define por la campaña de “máxima presión” iniciada durante la primera administración de Trump con el objetivo de forzar la salida del presidente Nicolás Maduro del poder. En agosto de 2017, Trump bloqueó el acceso del gobierno de Venezuela, incluida la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), a los mercados financieros. A finales de 2018, sancionó el sector del oro. Quizás lo más significativo fue la designación del sector petrolero y de la PDVSA como entidades sancionadas en enero de 2019. Pronto siguieron sanciones adicionales sobre los sectores financiero y de defensa, así como contra el Banco Central, junto con la escalada de sanciones secundarias contra terceros. La política de no reconocimiento del gobierno de Maduro por parte de EE. UU. y muchos de sus aliados también ha resultado en sanciones efectivas, como la pérdida de acceso a aproximadamente 2 mil millones de dólares en reservas retenidas en el Banco de Inglaterra y 5 mil millones de dólares en derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas políticas de “máxima presión” se mantuvieron en gran medida bajo la administración de Biden, con algunas excepciones significativas. Desde noviembre de 2022, se permitió a Chevron Corporation producir y exportar petróleo desde Venezuela. En octubre de 2023, Biden emitió una licencia general que levantó temporalmente la mayoría de las sanciones sobre el sector petrolero y la PDVSA, pero dejó que la licencia expirara seis meses después (aunque con un período de transición). Si bien la crisis económica de Venezuela — impulsada en parte por políticas económicas erradas y la caída de los precios del petróleo a nivel global — comenzó antes de la imposición de sanciones, las sanciones de EE. UU. han contribuido sustancialmente a la gravedad y duración de la contracción económica. Las sanciones afectan la economía venezolana a través de múltiples canales, pero quizá ninguno más significativo que el petróleo. La economía de Venezuela depende en gran medida de las exportaciones de crudo, sector que históricamente ha representado el 95% de sus ingresos en divisas, con la PDVSA como su principal actor. Antes de la crisis, la producción petrolera era de 2.4 millones de barriles diarios (bpd), pero cayó a 0.4 millones bpd a mediados de 2020, lo que representa un colapso del 83%. Incluso con la actual licencia de Chevron, la producción aún no ha superado el millón de bpd. Un análisis de 2022 realizado por Francisco Rodríguez atribuye la pérdida de 797,000 bpd exclusivamente a las sanciones de 2017. Otros estudios apuntan a cifras similares, con algunos estimando que más de la mitad de la caída en la producción se debe a las sanciones. Como señala Rodríguez, cada nueva sanción ha coincidido con una marcada caída en la producción petrolera venezolana (ver Figura 2).

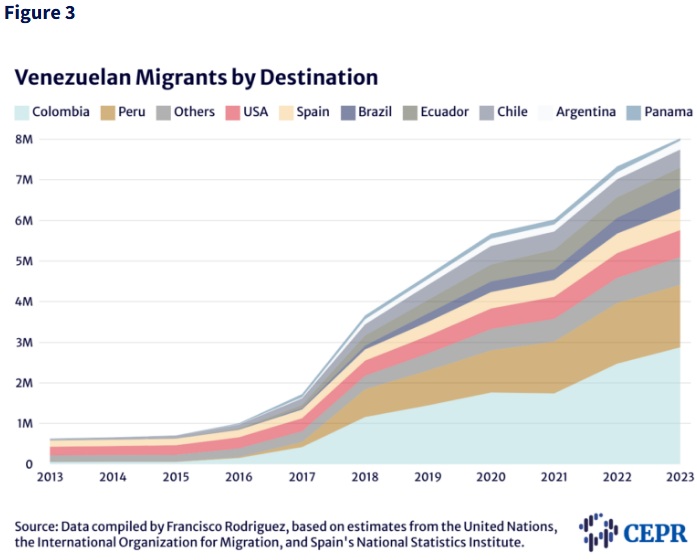

Finalmente, la crisis venezolana provocó un colapso del 71% en el PIB per cápita. Como señala Francisco Rodríguez, esto equivale a tres Grandes Depresiones y representa la mayor contracción económica en tiempos de paz en la historia moderna. Según sus evaluaciones, más de la mitad de esta caída fue atribuible a las sanciones y a actos políticos relacionados. Independientemente de lo que afirmen los responsables políticos sobre el carácter “dirigido” de las sanciones, sus severos efectos macroeconómicos impactan de manera ineludible e indiscriminada a la población civil. Además de los efectos generales de la contracción económica y la pérdida de divisas necesarias para importar bienes esenciales como alimentos y medicinas, las sanciones también han obstaculizado los envíos de vacunas contra la COVID-19 y otros suministros médicos; han contribuido al deterioro de la red eléctrica y al aumento de los cortes de energía; y han agravado el deterioro de los servicios públicos de salud, educación y acceso al agua. De hecho, la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales informó que las sanciones contra Venezuela han “impedido la generación de ingresos y el uso de recursos para mantener y desarrollar infraestructura y programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente — pero no exclusivamente — en aquellas personas que viven en extrema pobreza, mujeres, niños, trabajadores de la salud, personas con discapacidades o enfermedades crónicas o potencialmente mortales, y la población indígena”. Según una estimación del CEPR, las sanciones probablemente provocaron decenas de miles de muertes en evitables en un solo año. No es sorprendente que una crisis humanitaria de tal magnitud haya contribuido a un éxodo masivo sin precedentes. En la última década, más de siete millones de venezolanos han abandonado el país. En uno de los pocos estudios cuantitativos sobre el impacto de las sanciones en la migración, Francisco Rodríguez estima que más de cuatro millones de estos siete millones emigraron “como resultado del deterioro económico causado por las sanciones y los efectos de toxicidad”. Rodríguez también proyecta que un retorno a las políticas de “máxima presión” resultaría en la emigración de un millón de venezolanos adicionales en los próximos cinco años. Si bien la gran mayoría de estos migrantes venezolanos se han establecido en países cercanos, como Colombia y Perú, un número creciente ha llegado también a la frontera de Estados Unidos (ver Figura 3).

En 2023 y 2024, la CBP encontró más migrantes de Venezuela que de cualquier otro país, excepto México. [5] Según datos de encuestas del ‘Migration Policy Institute’, Venezuela es el país de origen de la población inmigrante de más rápido crecimiento en EE. UU. desde el inicio de la política de “máxima presión” en 2017, junto con otros países sancionados como Afganistán (en el puesto número 2) y Nicaragua (en el puesto número 7). La administración de Trump fue advertida en múltiples ocasiones de que la migración masiva sería una consecuencia probable de su política de sanciones, pero aun así siguió adelante con ella. Según un alto funcionario del Departamento de Estado de EE. UU.: “Este es el punto que planteé en su momento: dije que las sanciones iban a pulverizar la economía venezolana y tendrían enormes consecuencias humanas, una de las cuales sería la emigración masiva”.

Si bien la migración tiene múltiples causas y es difícil cuantificar con precisión la contribución de las sanciones a los niveles generales de emigración, lo siguiente es indiscutible: 1. La migración es impulsada en gran medida por condiciones económicas adversas. 2. Las sanciones económicas suelen tener profundos impactos negativos en la economía. 3. La evidencia econométrica indica que las sanciones contribuyen directamente a los flujos migratorios. 4. En Cuba y Venezuela, las sanciones económicas están asociadas con la migración masiva. Si bien se debe rechazar rotundamente la retórica alarmista y el sentimiento antiinmigrante, es evidente que lo preferible es que las personas en otros países no se vean forzadas a huir debido a circunstancias que les obligan a desplazarse. Para lograr este objetivo, es necesario levantar las sanciones económicas generalizadas. El reconocimiento del vínculo entre las sanciones y la migración ha ido creciendo entre los legisladores de EE. UU. En mayo de 2023, 21 miembros del Congreso — liderados por representantes de estados fronterizos que han experimentado un gran aumento en la llegada de migrantes — enviaron una carta al presidente Biden instándolo a reducir las sanciones contra Cuba y Venezuela para mitigar los factores de expulsión de migrantes. Poco después, más de 50 economistas y académicos firmaron una carta separada corroborando la afirmación de que levantar las sanciones ayudaría a reducir la migración. El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuyo país también se ha visto afectado por los flujos migratorios, ha expresado la misma postura.

La relación entre las sanciones económicas de EE. UU. y la migración sugiere la necesidad de una agenda de investigación y políticas que analice la migración en el contexto de las desigualdades y el subdesarrollo global, y que examine críticamente el papel de la política exterior estadounidense — incluyendo, pero no limitándose a las sanciones — en la reproducción y el agravamiento de los factores de expulsión migratoria. En otras palabras, abordar la migración desde su raíz requiere repensar y rectificar el enfoque de EE. UU. hacia América Latina y otras regiones del Sur Global. Si bien la administración de Biden proclamó una estrategia de “causas fundamentales” para abordar la migración desde Centroamérica, con el objetivo de mitigar factores de expulsión como la corrupción, el crimen y la inseguridad económica, la estrategia no consideró cómo las propias políticas de EE. UU. podrían estar agravando estas condiciones. En contraste, el recién establecido ‘Congresional Caucus to Address Global Migration’ y la ‘Migration Stability Resolution’, presentada por su cofundador, el representante Greg Casar (D-TX), adoptaron un enfoque más integral. Como lo expresó Casar, buscan “[cambiar] las políticas fallidas de EE. UU. que causan el desplazamiento en el extranjero y obligan a las personas a huir de sus países de origen”. Al abordar sanciones económicas generalizadas, los acuerdos comerciales que perjudican a los trabajadores, la asistencia de seguridad de EE. UU. a gobiernos represivos, las desigualdades en el sistema financiero global y más, estos esfuerzos ofrecen un camino alternativo para abordar la migración: un camino que es tanto más humano como más efectivo.

1. Para los propósitos de este artículo, el término “migración” se utiliza específicamente para referirse a la migración internacional. 2. Además, como explica Francisco Rodríguez, investigador sénior del CEPR, incluso si la hipótesis en forma de U fuera cierta, se trataría de un fenómeno relacionado con transformaciones estructurales y sociales a largo plazo que acompañan al desarrollo, y no contradeciría la tesis de que las contracciones económicas a corto plazo — como las que pueden resultar de la imposición de sanciones — impulsan la migración en distintos niveles de ingreso. De hecho, se ha observado que las fluctuaciones a corto plazo en el crecimiento y el empleo tienen un impacto significativo en la migración. 3. Si bien este estudio evaluó específicamente las sanciones conjuntas de EE. UU. y la UE, es razonable esperar que se observe una relación similar en el caso de sanciones unilaterales impuestas por EE. UU., dado su papel dominante en el sistema financiero global y el hecho de que la política de sanciones de la UE suele seguir la línea de la política estadounidense. 4. Cálculos de los autores basados en datos nacionales de encuentros de la CBP, convertidos de años fiscales a años calendario. 5. Cálculos de los autores basados en datos nacionales de encuentros de la CBP, convertidos de años fiscales a años calendario.

First published in :

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!