Energy & Economics

Diversification des nations : La voie du Golfe pour s'engager avec l'Afrique

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Energy & Economics

Image Source : Shutterstock

First Published in: Mar.24,2025

May.12, 2025

Résumé

- Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar ont depuis longtemps des intérêts politiques et sécuritaires en Afrique du Nord et de l'Est.

- Mais la fin des années 2010 a été marquée par un « tournant géoéconomique » dans leur politique étrangère. Cela a conduit les trois États du Golfe à faire des incursions en Afrique subsaharienne.

- L'énergie et les infrastructures sont au cœur de cette nouvelle implication économique. Ces secteurs servent les intérêts du Golfe, mais c'est aussi là que les besoins de l'Afrique sont les plus importants.

- L'image des États du Golfe en Afrique s'en trouve améliorée. Cela va de pair avec une tendance des gouvernements africains à diversifier leurs propres partenaires internationaux et à favoriser la concurrence entre eux.

- L'UE et ses États membres restent influents en Afrique, mais leur participation diminue. L'expansion du Golfe en Afrique pourrait exacerber cette situation, à moins que les Européens ne trouvent un moyen d'y répondre.

Le tournant géoéconomique

L'Afrique représente un gros marché dans la géopolitique et la géoéconomie d'aujourd'hui. Les « grandes puissances » sont de retour pour rivaliser sur le continent, avec des puissances montantes comme la Turquie et les monarchies du Golfe qui leur emboîtent le pas. Les dirigeants africains, quant à eux, profitent de la fragmentation de l'ordre mondial pour encourager la concurrence entre toutes ces puissances. Dans ce paysage en évolution, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et, dans une moindre mesure, le Qatar perçoivent davantage que leurs intérêts traditionnels concernant l’Afrique.

Les trois États du Golfe ont depuis longtemps étendu leur emprise sur l'Afrique de l'Est et du Nord. Ils se sont efforcés de sécuriser les routes terrestres et commerciales dans ces régions, d'extraire des ressources et d'exercer une influence sur les versions de l'islam qu'ils préfèrent. Ce faisant, ils ont essayé (et ont dépensé beaucoup d’argent) de donner du pouvoir à des gouvernements et des acteurs politiques amis en combinant l'assistance diplomatique, économique et sécuritaire. Cette posture politico-militaire les a souvent amenés à entrer en concurrence les uns avec les autres, par exemple en s'impliquant dans les conflits au Yémen et en Libye. Les Émirats arabes unis sont de loin l'État qui s'est le plus affirmé à cet égard, l'implication récente des Émirats dans la guerre civile au Soudan ayant suscité la condamnation de la région et de la communauté internationale.

Malgré ces intérêts politiques, la fin des années 2010 a été marquée par un « tournant géoéconomique » dans la politique étrangère des puissances du Golfe. Cela les a amenées à faire des incursions plus profondes en Afrique. La pandémie de covid-19 et la chute des prix du pétrole ont touché des secteurs cruciaux pour l'économie de ces États : l'aviation, par exemple, ainsi que le tourisme et la logistique. Ces producteurs de pétrole et de gaz savent également que les combustibles fossiles ne seront plus d'actualité à un moment ou à un autre, grâce à la transition énergétique mondiale. Avec ses marchés en plein essor et ses riches ressources naturelles, l'Afrique subsaharienne offre aux États du Golfe la possibilité de diversifier leurs économies. De plus, les gouvernements africains leur offrent le soutien nécessaire pour poursuivre une double approche de la transition énergétique : aucune pression pour perdre le pétrole et le gaz dans l'immédiat (et l'Afrique offre de nombreuses perspectives à cet égard), mais des opportunités pour se positionner en tant que leaders dans des secteurs vitaux pour les économies futures - des énergies renouvelables aux minéraux. Un tel engagement pragmatique devrait garantir aux États du Golfe des bénéfices plus importants qu'une politique de sécurité coûteuse dans leur « étranger proche ».

Tout cela pourrait avoir une incidence sur les intérêts européens en Afrique, notamment parce que le continent est en train de devenir un partenaire crucial pour les Européens afin de soutenir et de diversifier leurs propres approvisionnements énergétiques. Dans notre document 2024 « Au-delà de la concurrence », nous avons examiné l'implication des Émirats arabes unis dans les secteurs énergétiques africains, en expliquant comment les Européens pourraient atténuer les risques que cela pose et saisir les opportunités. Cette note politique s'inscrit dans le prolongement de cette recherche.

Tout d'abord, il analyse les activités géoéconomiques des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et du Qatar en Afrique subsaharienne, en mettant l'accent sur l'énergie en tant qu'élément central de leur stratégie. Ensuite, il analyse les divergences dans l'expansion économique des États du Golfe et la manière dont elles interagissent avec leurs intérêts africains traditionnels. Enfin, il explique comment les Européens devraient faire face à ce phénomène émergent.

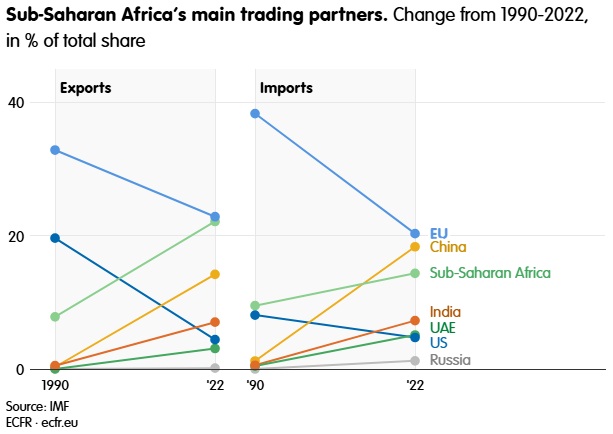

L'Afrique et la fragmentation de l'ordre mondial

Au cours des cinq dernières années, les bouleversements économiques et géopolitiques ont modifié la manière dont les grandes puissances et les puissances montantes rivalisent en Afrique, ainsi que les relations entre les pays africains et le reste du monde. Cela vaut tant pour l'engagement politique que pour l'engagement économique.

Afrique

L'adhésion de l'Afrique à la diversification reflète un mouvement plus large au sein du Sud qui prône une nouvelle conception de l'ordre mondial. Dans ce contexte, l'une des principales demandes porte sur l'équité, l'inclusion et l'action dans les structures de gouvernance mondiale, ce qui indique une rupture délibérée avec les dépendances historiques à l'égard des modèles occidentaux. Cela inclut les cadres traditionnels d'aide et de développement.

Ce moment multipolaire a pris de l'ampleur avec l'intensification du tumulte des années post-covides et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors que les États occidentaux se concentraient sur les bouleversements économiques et géopolitiques qui se produisaient plus près de chez eux, de nombreux dirigeants africains y ont vu de la négligence et de l'égocentrisme. C'est ce qu'illustrent les critiques africaines à l'égard de l'accumulation de vaccins par l'Occident, puis de la réorientation de l'aide vers l'Ukraine au détriment des crises africaines. C'est pourquoi les dirigeants africains ont de plus en plus cherché d'autres partenaires.

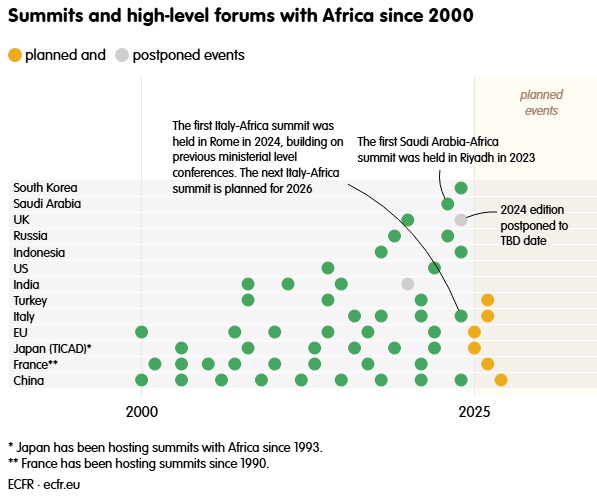

Mais ces développements n'ont fait qu'exacerber une tendance plus ancienne. Depuis le début des années 2000, l'engagement de l'Occident en Afrique n'a cessé de décliner. D'autres puissances, telles que la Chine, la Turquie et la Russie, ont étendu leur influence. En effet, la Russie et la Chine en particulier ont exploité les aspirations et les griefs des Africains à l'encontre des cadres dirigés par l'Occident. Cela les a aidés à légitimer leur projection politique, économique et militaire en Afrique. Cela pourrait également ouvrir la voie à des alliances plus fortes sans Occident, comme le groupe BRICS+ (auquel les EAU ont adhéré et auquel l'Arabie saoudite a été invitée en 2024).

Golfe

L'adoption de la multipolarité par l'Afrique trouve un écho auprès des puissances du Golfe, qui fondent leur propre politique étrangère sur l'objectif de cultiver des partenariats dans l'ensemble du spectre est-ouest et nord-sud.

Les États du Golfe n'adoptent pas explicitement une rhétorique anti-occidentale. Mais pour répondre à leurs impératifs nationaux, ils exploitent stratégiquement l'appel des gouvernements africains à trouver d'autres partenaires. Les trois États offrent à leurs partenaires africains une coopération au développement et un financement qui s'écartent du modèle occidental. Ils tendent à offrir un déploiement plus souple et plus rapide des financements. Leurs modèles économiques soutenus par l'État alignent également les agendas politiques sur les investissements stratégiques. Cela leur permet de tirer parti de leurs ressources financières pour combler le vide capitalistique et politique laissé par d'autres acteurs internationaux.

Cet alignement arrive à point nommé et pourrait être mutuellement bénéfique alors que les États africains et du Golfe naviguent dans la dynamique changeante de la répartition du pouvoir mondial. Il semble également renforcer le capital politique des États du Golfe auprès des gouvernements africains. Toutefois, les intérêts stratégiques des monarchies ne correspondent pas toujours aux objectifs de développement à long terme de l'Afrique, ce qui pourrait favoriser des relations d'extraction et d'exploitation. Leur expansion en Afrique pourrait également réduire l'espace dont disposent les Européens pour reconstruire leurs liens avec le continent.

Europe

Les Européens maintiennent une présence significative en Afrique. Mais la fragmentation de l'ordre mondial pourrait remettre en cause leur statut, en particulier face à la deuxième présidence Trump et à ses implications pour l'unité de l'Occident. L'engagement économique européen en Afrique est en déclin depuis un certain temps, au moment même où les modèles occidentaux de gouvernance, d'aide et de financement rencontrent la concurrence.

Pour l'instant, l'UE reste le premier partenaire commercial de l'Afrique subsaharienne, les flux commerciaux entre les deux régions étant évalués à environ 300 milliards de dollars par an. Cependant, la part des échanges commerciaux de l'UE avec l'Afrique subsaharienne a considérablement diminué depuis 1990. Cela s'explique par la concurrence de pays comme la Chine, dont l'ascension rapide se traduit par une forte augmentation des importations et des exportations avec la région. En effet, la Chine rivalise désormais avec l'UE en termes d'importations vers l'Afrique subsaharienne.

Les importations de l'Afrique subsaharienne en provenance de la Chine ont surtout augmenté dans le secteur des biens de consommation, mais aussi de plus en plus dans le secteur de l'énergie et d'autres secteurs industriels. L'UE, quant à elle, continue de dominer les importations de biens de grande valeur tels que les machines, les produits chimiques et les véhicules. L'Afrique subsaharienne exporte principalement des matières premières, des minéraux et du pétrole vers l'Europe, à l'instar de ses exportations vers d'autres régions, telles que la Chine et les pays du Golfe. Les acteurs émergents, comme les Émirats arabes unis, ont connu une croissance régulière de leur part globale (bien que les pourcentages n'atteignent pas encore 10 % du total).

Les relations (géo)économiques Golfe-Afrique se développent

Investissement et finance

L'ampleur de l'engagement financier du Golfe en Afrique souligne l'expansion des monarchies. En 2022 et 2023, les États du Conseil de coopération du Golfe ont collectivement injecté près de 113 milliards de dollars d'IDE sur le continent, dépassant le total de leurs investissements au cours de la décennie précédente (102 milliards de dollars). Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar investissent le plus dans des secteurs qui non seulement reflètent leurs intérêts, mais dans lesquels les besoins de l'Afrique sont les plus importants : l'énergie, le climat et les infrastructures.

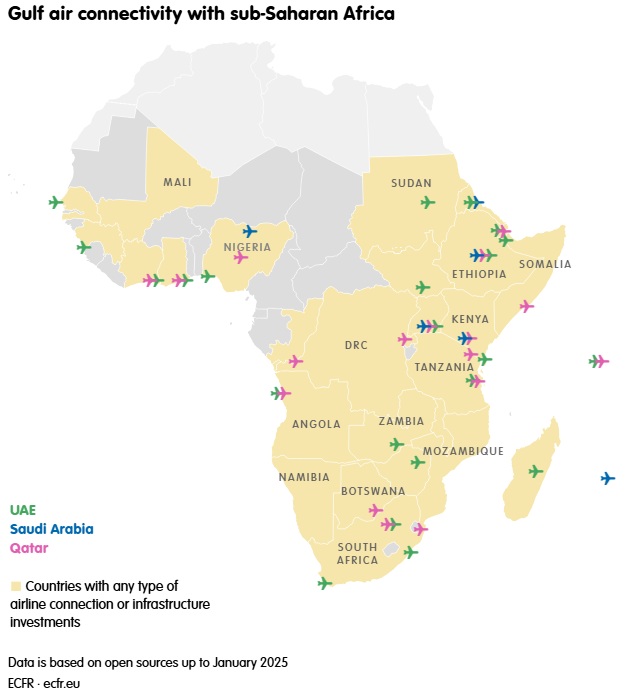

Ce sont les investissements dans les infrastructures (et la connectivité) qui constituent l'épine dorsale de leur expansion. Les intérêts des États se chevauchent, mais les Émirats arabes unis ont investi en premier et de loin dans les ports, les réseaux logistiques et les zones économiques spéciales. L'Arabie saoudite est le principal investisseur dans les routes. Les trois États ont des intérêts dans la connectivité aérienne de l'Afrique subsaharienne, bien que l'Arabie saoudite soit moins présente à ce jour.

Ces investissements ouvrent de nouvelles perspectives sur l'ensemble du continent. Ils renforcent également la présence géostratégique des États du Golfe, en contribuant à combler un vide dans les infrastructures africaines que la Chine n'a que partiellement comblé au cours des 20 dernières années, tandis que l'UE tente seulement maintenant de faire son retour avec le Global Gateway.

En outre, les États du Golfe contribuent à combler le déficit de financement que les financiers occidentaux ont laissé en se retirant. En 2021, par exemple, les Émirats arabes unis se sont engagés à verser 4,5 milliards de dollars pour soutenir les efforts de transition énergétique en Afrique. Cet engagement financier vise à soutenir les énergies vertes, le développement des infrastructures et la transition énergétique au sens large. En mars 2024, quatre banques émiraties ont aidé l'Africa Finance Corporation (AFC) à lever 1,15 milliard de dollars dans le cadre du plus grand prêt syndiqué jamais mis en commun par l'AFC.

L'Arabie saoudite, qui fournit depuis longtemps une aide au développement à l'Afrique par l'intermédiaire du Fonds saoudien de développement, a signé en 2023 un protocole d'accord avec l'AFC pour financer conjointement des infrastructures sur l'ensemble du continent. Fin 2024, le gouvernement saoudien s'est engagé à verser 41 milliards de dollars par le biais d'un ensemble d'outils de financement pour financer des start-ups, fournir des crédits à l'import-export et stimuler la croissance du secteur privé en Afrique au cours des dix prochaines années.

En 2022, le Qatar a promis un don de 200 millions de dollars pour des projets d'adaptation au climat dans les pays africains vulnérables aux changement climatique et ses impacts, y compris le financement de programmes d'atténuation des sécheresses et des inondations, ainsi que l'accès à l'énergie renouvelable dans les communautés hors réseau. En 2024, elle a contribué à la création du Virunga Africa Fund I du Rwanda, doté de 250 millions de dollars pour renforcer les services sociaux et la croissance du secteur privé dans des domaines innovants au Rwanda et dans le reste de l'Afrique.

Toutefois, nombre d'investissements et de transactions sont opaques et ne s'accompagnent que d'une responsabilité limitée. On peut donc se demander si les partenariats financiers et d'investissement entre le Golfe et l'Afrique seront réellement bénéfiques pour les deux parties. L'équilibre des forces penche souvent en faveur des monarchies du Golfe en raison de leur puissance financière, ce qui peut conduire à des résultats asymétriques, notamment à une augmentation potentielle du fardeau de la dette en Afrique. Bien qu'ils se concentrent sur des secteurs cruciaux pour le développement de l'Afrique, ces investissements risquent de ne pas modifier la dynamique sous-jacente de l'extractivisme qui a historiquement défini les relations de l'Afrique avec les acteurs extérieurs. Comme le montrent clairement les données commerciales, les États du Golfe en font partie.

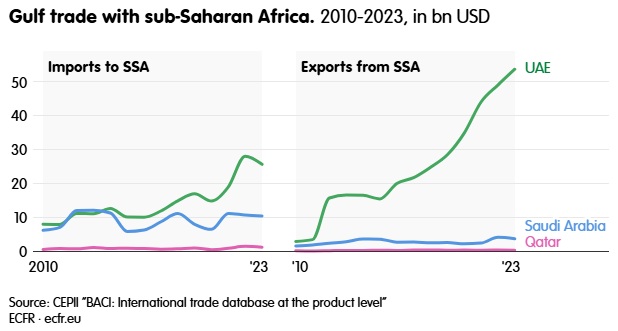

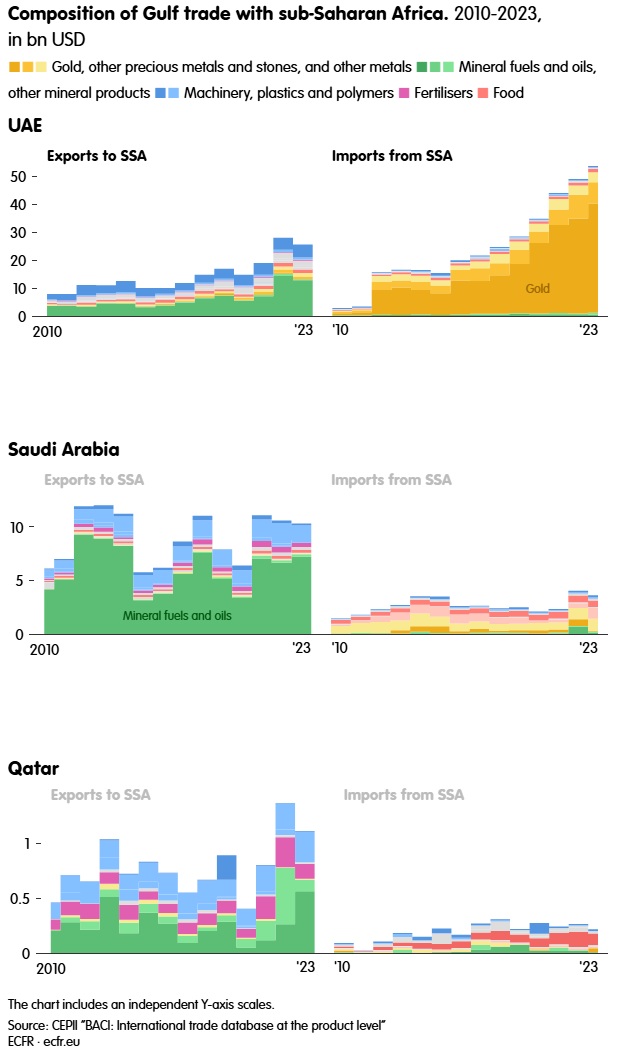

Commerce

La politique étrangère des Émirats arabes unis est depuis longtemps plus axée sur le commerce que celle des deux autres États du Golfe. En conséquence, les échanges (y compris les biens réimportés et exportés par l'intermédiaire de ses zones économiques) entre les EAU et l'Afrique subsaharienne ont connu une forte croissance au cours de la dernière décennie. Le Qatar et l'Arabie saoudite, quant à eux, ont connu des changements plus restreints.

Les Émirats arabes unis se sont lancés très tôt dans le commerce, la logistique et les services afin de s'assurer des revenus durables, en particulier à Dubaï, un émirat dont les réserves de pétrole sont très limitées. Les Émiratis ont entrepris une vaste expansion des infrastructures portuaires et de transport à travers l'Afrique (sous la houlette de géants de la logistique tels que DP World, basé à Dubaï, et, plus récemment, Abu Dhabi Ports). Cela a contribué à faire des Émirats arabes unis une passerelle commerciale entre l'Afrique et le reste du monde.

La composition du commerce entre le Golfe et l'Afrique révèle des dynamiques plus profondes dans les relations économiques. Conformément à leur structure commerciale globale, les carburants et les dérivés d'hydrocarbures dominent les exportations émiraties, qataries et saoudiennes vers l'Afrique subsaharienne. Cela reflète le rôle central des combustibles fossiles dans l'expansion des États du Golfe sur le continent. La population de l'Afrique subsaharienne augmente rapidement ; la région s'industrialise et s'urbanise également à un rythme soutenu. La demande énergétique de l'ensemble de l'Afrique devrait augmenter de 30 % d'ici 2040, y compris pour les combustibles fossiles. Cela crée de nouveaux marchés pour les États du Golfe en Afrique subsaharienne.

Les exportations de l'Afrique subsaharienne vers le Golfe, quant à elles, sont principalement constituées de métaux et de minéraux, dont l'or, ainsi que de produits agricoles. Cela montre à quel point la relation d'exportation est essentiellement extractive. Le commerce de l'or est particulièrement important dans les relations entre l'Afrique subsaharienne et les Émirats arabes unis, car il contribue à consolider la position du pays en tant qu'importateur et raffineur mondial de ce métal précieux.

Ces schémas commerciaux mettent en évidence les dépendances mutuelles, mais aussi les déséquilibres structurels. Le profil d'exportation de l'Afrique subsaharienne - fortement axé sur les matières premières - limite les avantages pour les États africains, tandis que les pays du Golfe capitalisent sur les importations et les exportations à plus forte valeur ajoutée.

Diplomatie énergétique et transition verte

Les vastes ressources naturelles de l'Afrique placent le continent au cœur de la transition énergétique mondiale. Outre les réserves de pétrole et de gaz, elle possède d'abondants minéraux essentiels aux technologies renouvelables (tels que le lithium, le cobalt et les éléments de terre rare), un potentiel d'énergie solaire abondant et des forêts bien préservées pour la compensation des émissions de carbone. Ces éléments, combinés à la demande énergétique importante et croissante de la région, contribuent à placer l'énergie et le climat au centre de l'expansion africaine du Golfe.

Une transition rapide vers l'abandon des combustibles fossiles n'est pas réaliste pour les États du Golfe, étant donné qu'ils en dépendent pour leurs recettes d'exportation et leur PIB. En Afrique, le pétrole et le gaz représentent encore 40 % de l'énergie consommée par les utilisateurs finaux (consommation finale d'énergie). Comme nous l'avons vu, cela crée de nouveaux marchés pour les États du Golfe, sur lesquels ils peuvent contribuer à répondre à la demande actuelle et future de l'Afrique.

Mais l'Afrique est aussi une porte d'entrée vers de nouvelles chaînes de valeur énergétique. Les dirigeants des pays du Golfe savent que l'ère des hydrocarbures touche à sa fin. Cela signifie qu'ils pourraient perdre l'influence que le pétrole et le gaz leur ont apportée au sein de la gouvernance mondiale de l'énergie. Pour conserver leur pertinence, ils veulent aussi être à la pointe des économies vertes. Ils s'efforcent donc d'intégrer les marchés et les ressources énergétiques de l'Afrique dans leur stratégie plus large de transformation économique durable.

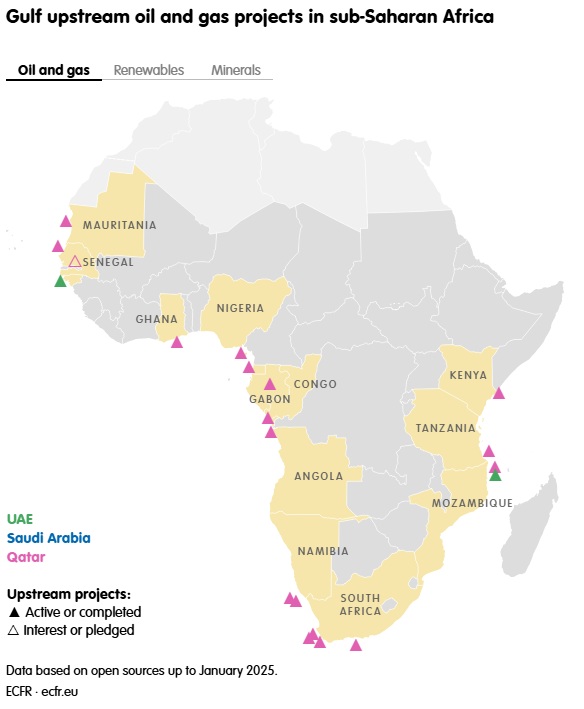

Hydrocarbures

Les économies des pays du Golfe misent sur l'intérêt des gouvernements africains à exploiter davantage leurs ressources pétrolières et gazières afin d'augmenter leurs revenus et de répondre à la demande croissante.

L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis envisagent surtout d'investir dans la distribution (en aval), le transport et le stockage (en milieu de chaîne), alors qu'ils ont toujours manifesté un intérêt limité pour l'exploration et la production de pétrole et de gaz en Afrique (en amont). Le Qatar, en revanche, se concentre davantage sur l'exploration de la production en amont et sur l'augmentation de ses participations dans le secteur du GNL en Afrique.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre du profil énergétique unique du Qatar, qui est un leader sur le marché mondial du GNL. Elle s'inscrit également dans sa stratégie sur le long terme visant à consolider sa position dominante sur le marché mondial du gaz naturel, d'autant plus que la transition énergétique accroît la demande de combustibles plus propres tels que le gaz. Les Émirats arabes unis pourraient également s'intéresser au secteur du GNL en Afrique, car ils s'attendent à ce que le gaz naturel contribue de manière plus significative à leur bouquet énergétique d'ici 2050, mais ils dépendent actuellement du Qatar pour près d'un tiers de leur approvisionnement. L'Afrique pourrait s'avérer utile pour accroître les investissements dans le secteur du gaz. Le géant énergétique émirati Abu Dhabi National Oil Company, par exemple, détient une participation dans le projet de GNL de Rovuma au Mozambique et a conclu un accord gazier avec BP en Égypte.

Les pays africains trouvent un terrain d'entente avec les États du Golfe pour résister à l'abandon rapide du pétrole et du gaz préconisé par les économies avancées. Pour les nations africaines, le pétrole et le gaz restent des sources vitales de revenus, de croissance industrielle et de sécurité énergétique ; les États du Golfe ont besoin de ces ressources car elles font partie intégrante de leur influence mondiale et de leurs efforts de diversification économique. Cela remet en question la position européenne sur le pétrole et le gaz, et leur alignement réciproque pourrait renforcer le consensus autour d'une double approche de la transition énergétique.

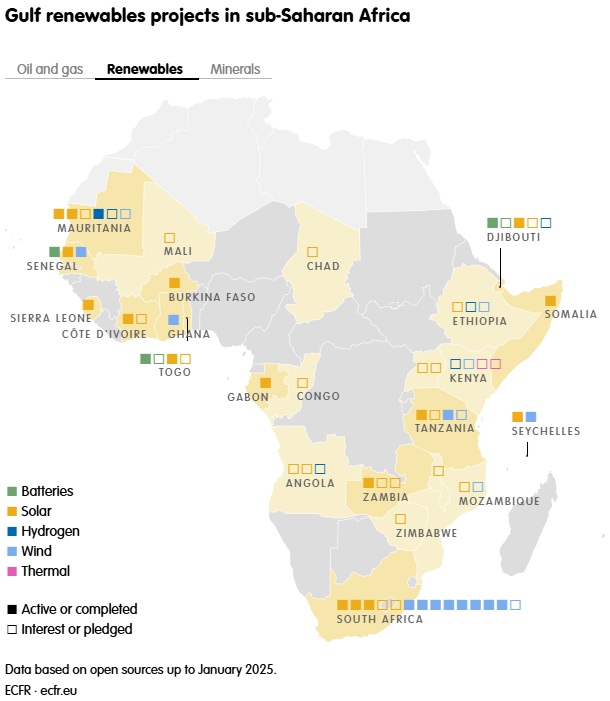

Chaînes de valeur vertes

La vision « We the UAE 2031 » des Émirats arabes unis et la « Vision 2030 » de l'Arabie saoudite sont des plans de réforme économique qui comprennent des engagements à diversifier leurs économies en dehors des hydrocarbures. Cela montre que leurs dirigeants reconnaissent que les combustibles fossiles ne sont peut-être pas éternels, mais surtout que les chaînes de valeur vertes sont d’une grande valeur. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite (mais beaucoup moins le Qatar) investissent donc dans les transitions énergétiques vertes, à la fois sur leur territoire et à l'étranger. Ces investissements leur permettent également de conserver leur influence sur les décisions prises au niveau mondial en matière d'énergie, notamment en ce qui concerne la vitesse et les voies à suivre pour parvenir à un monde et à une économie à consommation zéro.

Avec ses abondantes ressources solaires et éoliennes, l'Afrique subsaharienne est un terrain d'essai idéal pour les pays du Golfe qui souhaitent développer leur expertise en matière d'énergies renouvelables. C'est également un environnement dans lequel ils peuvent développer des projets évolutifs et mettre en place des capacités exportables en matière de technologies vertes.

Les trois États du Golfe investissent dans des centrales solaires et éoliennes en Afrique subsaharienne. Ils ont également manifesté leur intérêt pour d'autres domaines renouvelables, tels que les batteries, l'hydrogène vert et l'énergie thermique. Les Émirats arabes unis sont en pointe dans ce domaine grâce à leurs entreprises Masdar et AMEA Power ; l'entreprise saoudienne ACWA Power est également sur les rangs. Le Qatar est à l'affût d’opportunités d'investissement, bien qu'il privilégie les investissements conjoints ou sur site dans les projets de grandes entreprises étrangères afin de limiter les risques et les coûts.

Bien que plusieurs de ces engagements soient aujourd'hui des promesses, leur participation pourrait potentiellement contribuer à élargir l'accès à l'énergie en Afrique, aidant ainsi à combler le déficit énergétique critique du continent. Leur double approche de la transition énergétique leur permet de plaider en faveur d'une transition pragmatique qui concilie la décarbonisation avec la sécurité énergétique et le développement économique, renforçant ainsi leur réputation d'États avant-gardistes en matière d'énergie auprès des gouvernements africains.

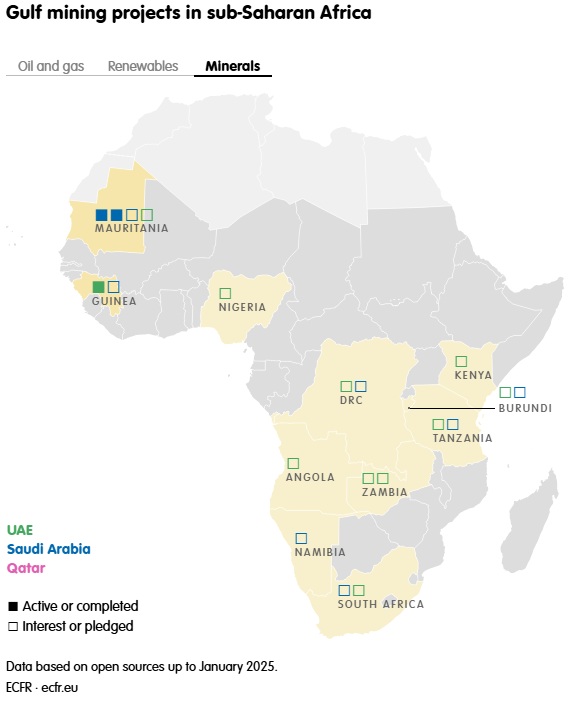

Minéraux essentiels

Parallèlement, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite investissent dans les chaînes de valeur minérales. Cela souligne l'importance stratégique de ces ressources dans leur diversification économique et leurs ambitions technologiques.

L'or est le premier produit importé d'Afrique par les Émirats arabes unis. Mais d'autres minéraux, comme le cuivre, occupent également une place importante dans les importations émiraties, ainsi que dans celles de l'Arabie saoudite. Ces minéraux constituent l'épine dorsale de l'économie verte. Ils sont également essentiels pour la transformation numérique (y compris l'IA et la défense, les Émirats arabes unis s'intéressant aux minéraux à double usage dans le cadre du développement de leur industrie de défense nationale), mais aussi pour les infrastructures.

Conformément à leur politique étrangère axée sur le commerce, les Émirats arabes unis semblent plus intéressés par l'exploitation du commerce de ces matières premières. L'Arabie saoudite, quant à elle, semble désireuse d'accéder aux ressources brutes à importer, nécessaires pour stimuler ses ambitions industrielles dans le pays. Dans le cadre de Vision 2030, l'Arabie saoudite vise à développer l'industrie manufacturière nationale et les industries de haute technologie, telles que les véhicules électriques et les technologies d'énergie renouvelable. L'accès aux minerais africains vise à soutenir cette stratégie en fournissant l’alimentation nécessaire à la production nationale et en permettant à l'Arabie saoudite de progresser dans la chaîne de valeur.

Pour les pays africains, la course mondiale aux minéraux critiques est une occasion unique de dépasser leur rôle traditionnel de fournisseurs de matières premières. De nombreux gouvernements africains reconnaissent le potentiel de ces ressources pour catalyser l'industrialisation, créer des emplois et générer plus de valeur au niveau national. Ce changement de perspective s'est traduit par une demande croissante d'investissements qui privilégient la transformation et la fabrication locales plutôt que l'extraction et l'exportation de matières premières. Toutefois, la mesure dans laquelle les acteurs du Golfe s'aligneront quant à ces aspirations reste incertaine.

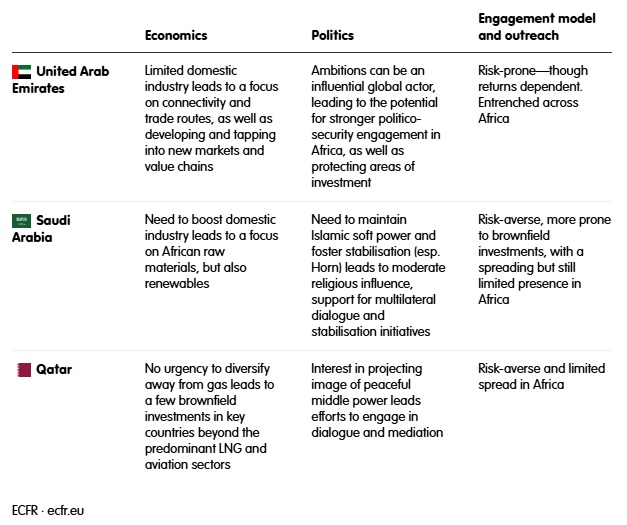

Les divergences entre les États du Golfe

Malgré des motivations similaires, les approches émiraties, saoudiennes et qataries de l'Afrique varient considérablement. Ces nuances découlent des différents impératifs nationaux et stratégies de politique étrangère de ces États. Bien que le passage à la géoéconomie soit évident, cela souligne la manière dont les trois États - en particulier les Émirats arabes unis - peuvent encore influencer la sécurité sur l'ensemble du continent ainsi que dans leurs régions d'intérêt traditionnelles.

Profils des pays

Les Émirats arabes unis ne disposent pas d'une capacité industrielle nationale significative (à l'exception du secteur de l'or). Ils ont donc besoin de routes commerciales plus importantes et plus performantes pour assurer leurs revenus. Les marchés de consommation en expansion de l'Afrique et son rôle central dans les chaînes de valeur vertes offrent une opportunité à cet égard. Abu Dhabi adopte une approche à risque, largement soutenue par l'État, bien qu'elle soit atténuée par une forte orientation vers les rendements économiques. La présence des Émirats arabes unis s'affirme de plus en plus sur le continent africain.

Bien qu'ils se concentrent extérieurement sur l'économie, la capacité des EAU à exercer une influence politique pour sauvegarder leurs intérêts n'a pas disparu, comme le montre leur implication au Soudan. Cette approche politico-sécuritaire est moins visible dans d'autres parties de l'Afrique, mais elle reste un outil qui pourrait façonner les relations entre les Émirats et l'Afrique dans les années à venir. Au fur et à mesure que les intérêts économiques des Émirats arabes unis se développent en Afrique, leurs dirigeants pourraient se rendre compte qu'ils ont davantage de choses à protéger, ce qui augmenterait le risque qu'ils déploient l'approche sécuritaire.

La diplomatie énergétique des EAU renforce l'idée que l'engagement du pays en Afrique ira au-delà des projets économiques : la conférence sur le climat COP28 de 2024 à Dubaï, par exemple, a mis à nu les ambitions émiraties de positionner les EAU en tant que leader mondial de la transition énergétique. L'alignement des Africains sur la monarchie quant à la nécessité d'une double approche fait de l'Afrique un espace clé pour la mobilisation du consensus par Abu Dhabi.

L'Arabie saoudite est confrontée à des impératifs socio-économiques intérieurs urgents liés à une population croissante (en grande partie âgée de moins de 25 ans) et à des taux de chômage élevés. Cette situation contraste avec celle des Émirats arabes unis et du Qatar, qui sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre nationale. L'Afrique est donc attrayante en tant que contributeur au programme de transformation économique de Riyad, qui envisage une forte diversification de l'économie. Les chaînes de valeur vertes occupent une place de choix dans ces efforts. Mais les contraintes socio-économiques internes et l'urgence des réformes nationales ont incité Riyad à adopter une attitude d'aversion au risque. Cela s'est traduit par un engagement prudent et géographiquement limité sur le continent africain.

Cette prudence contraste avec la position plus interventionniste de Riyad dans les années 2010 à l'étranger proche. Ses politiques agressives visant à gagner des alliés sur la rive africaine de la mer Rouge ont mis à rude épreuve les rivalités avec ses voisins. C'est le cas, par exemple, de la guerre menée par la monarchie contre les Houthis au Yémen à partir de 2015, et de son ingérence qui a contribué à l'éviction du président soudanais Omar el-Béchir en 2019. L'Arabie saoudite s'appuie désormais davantage sur le soft power et la diplomatie économique, tirant parti de son leadership traditionnel sur le monde musulman et de l'aide au développement pour faire progresser son influence. Cela l'a amenée à adopter une nouvelle approche largement orientée vers la stabilisation, en particulier dans la Corne de l'Afrique, et le dialogue multilatéral. Cependant, alors que Riyad cherche à équilibrer les impératifs économiques avec la prudence géopolitique, son engagement en Afrique reste transactionnel. Aujourd'hui, il est motivé par des besoins stratégiques immédiats plutôt que par une vision sur le long terme.

Le Qatar, contrairement aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite, est moins contraint par les pressions liées à la transition énergétique. Sa dépendance au gaz offre à Doha une plus grande stabilité économique (bien que vulnérable à une trop grande dépendance au gaz pour ses revenus) et un avantage concurrentiel sur le marché mondial de l'énergie. À ce jour, le Qatar n'a pas modifié de manière significative son approche de l'Afrique, qui se caractérise par une concentration sur des investissements sélectifs et stratégiquement significatifs qui présentent un intérêt à la fois politique et économique. Ces initiatives ciblées visent à renforcer les liens bilatéraux dans des secteurs clés plutôt que de poursuivre un engagement à grande échelle.

Cette retenue est le reflet de la connaissance institutionnelle limitée de Doha sur l'Afrique et d'une politique étrangère globalement peu encline à prendre des risques, ce qui l'amène souvent à s'engager dans des investissements de type « brownfield » plutôt qu'à se lancer dans de nouvelles entreprises. Le Qatar, à l'instar de l'Arabie saoudite, adopte une approche douce des affaires politiques sur le continent. Cette approche se caractérise par l'importance accordée à la médiation des conflits. Il a joué un rôle diplomatique clé dans les négociations passées, notamment dans le conflit du Darfour, le différend frontalier entre l'Érythrée et le Djibouti et les efforts de réconciliation en Somalie. Plus récemment, en mars 2025, elle a accueilli des médiations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, réussissant à amener les deux parties à la table des négociations alors que d'autres négociateurs avaient échoué. Cette approche vise à renforcer sa position mondiale en tant que facilitateur du dialogue et de la paix. Sa stratégie africaine est un exercice d'équilibre entre les priorités économiques et les ambitions diplomatiques plus larges.

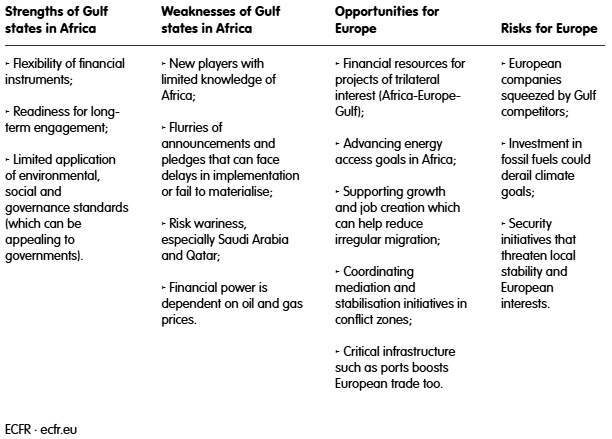

Ce que cela signifie pour l'Europe

L'UE et ses États membres devront travailler avec les États du Golfe en Afrique. S'ils n'y parviennent pas, leur déclin politique et économique sur le continent pourrait s'accélérer. Cela ouvrirait également la voie à des blocs de pouvoir tels que les partenariats Golfe-Chine et Golfe-Russie, qui pourraient approfondir leurs relations avec les pays africains.

Mais un manque d'engagement avec les États du Golfe signifie aussi que les Européens manqueraient des opportunités. Les Européens pourraient tirer profit d'une collaboration avec les puissances du Golfe pour s'aligner sur les gouvernements africains dans l'élaboration de transitions industrielles vertes réciproques. Ces risques et ces opportunités découlent des forces et des faiblesses de l'engagement des États du Golfe en Afrique.

Ces caractéristiques créent également des synergies entre l'Europe et les États du Golfe en Afrique. L'UE et ses États membres peuvent apporter une valeur ajoutée unique à des secteurs vitaux pour les intérêts des États du Golfe, ce qui pourrait contribuer à atténuer les risques auxquels les deux parties sont confrontées. Les pays du Golfe, par exemple, bénéficieraient du savoir-faire technologique et de l'innovation de l'Europe dans des secteurs tels que les énergies renouvelables. En outre, les Européens ont une grande expérience et un grand intérêt pour le développement du capital humain ; l'approche de l'Arabie saoudite et du Qatar en matière de soft power signifie qu'ils ont un intérêt croissant pour l'éducation et la formation. Ces éléments pourraient se combiner pour contribuer à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et éduquée, nécessaire au développement et à l'industrialisation rapides de l'Afrique. D'autres synergies existent dans la présence politique et institutionnelle de longue date des Européens à travers l'Afrique, ainsi que dans leur intérêt pour les cadres réglementaires et leur expérience des marchés et des structures de gouvernance africains. Tout cela pourrait être utile aux pays du Golfe qui ont moins d'expérience de l'Afrique, en les aidant à minimiser leur exposition aux incertitudes politiques et économiques.

Les Européens obtiendraient des avantages réciproques en accédant aux ressources financières des États du Golfe, à leur capacité à mettre en œuvre des projets à grande échelle et à leur travail pour développer la connectivité. Les monarchies acquièrent également une plus grande influence dans des forums tels que l'ONU et le G20, et plus particulièrement dans le secteur de l'énergie (les conférences sur le climat de la COP, par exemple, mais aussi le Future Minerals Forum de l'Arabie saoudite). Les Européens pourraient ainsi tirer parti de leurs relations avec les États du Golfe en Afrique pour répondre aux demandes du Sud en matière d'égalité dans la gouvernance mondiale. Cela permettrait non seulement de renforcer le rôle de l'Europe dans la croissance durable de l'Afrique, mais aussi d'aider les Européens à conserver un avantage concurrentiel dans le paysage énergétique et géoéconomique mondial en constante évolution.

Les gouvernements africains en bénéficieraient également. Cultiver un éventail diversifié de partenaires internationaux est au cœur de leur pouvoir géopolitique et économique nouvellement renforcé. Cela signifie que la promotion de la coopération entre l'Europe et le Golfe pourrait être vitale pour les Africains afin d'atténuer les risques liés au déclin de la présence européenne et à l'expansion (encore balbutiante) des États du Golfe.

Comment les Européens devraient-ils réagir ?

Dans un premier temps, l'UE et ses États membres devraient se concentrer sur quatre possibilités de coopération avec les États du Golfe et les États africains.

- Coopération et accès à l'énergie. La présence croissante des États du Golfe dans la transition énergétique de l'Afrique signifie que les Européens peuvent contribuer à améliorer l'accès à l'énergie (propre) sur le continent. Les États du Golfe investissent dans des projets de production d'électricité et des réseaux de transport. Ceux-ci pourraient favoriser la croissance économique de l'Afrique, contribuer à l'expansion de son marché (également par le biais de l'intégration régionale) et rendre le continent plus attrayant pour d'autres investisseurs. L'expertise technologique de l'Europe en matière d'énergies renouvelables complète les capacités d'investissement et les ambitions des États du Golfe dans ce secteur.

Opportunité : Les Européens devraient envisager d'investir conjointement avec les États du Golfe dans des projets d'énergie renouvelable en Afrique. Masdar (Émirats arabes unis) et ACWA Power (Arabie saoudite) peuvent lancer des projets d'énergie renouvelable à grande échelle. Les gouvernements et les entreprises européennes auraient tout intérêt à collaborer avec ces sociétés et avec les gouvernements africains, non seulement pour contribuer à accroître la capacité de l'Afrique en matière d'énergies renouvelables, mais aussi pour réduire les risques et les coûts d'investissement. Par exemple, le gouvernement mauritanien collabore déjà avec Infinity Power des Émirats arabes unis et le promoteur allemand Conjuncta pour développer une usine d'hydrogène vert de 10 gigawatts dans le pays. Les entreprises européennes du secteur de l'énergie devraient également tirer parti de l'aversion du Qatar pour le risque et de son intérêt pour la réduction des risques par le biais de partenariats afin d'étendre leurs activités (comme le laisse entendre un accord conclu en 2024 entre l'entreprise italienne Enel Green Power et l'Autorité d'investissement du Qatar).

Risque : si les Européens ne saisissent pas ces opportunités, les pays du Golfe pourraient finir par dominer le secteur des énergies renouvelables en Afrique. Leur participation à l'expansion du marché de l'énergie sur le continent pourrait donner la priorité aux politiques centrées sur le Golfe plutôt qu'aux intérêts européens ou africains en matière de climat, d'énergie et d'industrie. Sans une présence européenne plus forte, l'Europe risque de manquer des occasions de contribuer à façonner le paysage énergétique de l'Afrique d'une manière qui corresponde à la fois aux intérêts européens et aux objectifs climatiques mondiaux.

- Le développement d'infrastructures transrégionales. Les investissements des États du Golfe dans les infrastructures et la connectivité régionale signifient que les Européens pourraient contribuer à stimuler la croissance économique de l'Afrique et susciter l'intérêt des investisseurs. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de ces projets, une coopération trilatérale permettrait de répartir les coûts, les risques et l'expertise. En collaborant de manière proactive avec les États du Golfe, en particulier les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, les Européens peuvent s'assurer un rôle dans la transformation des infrastructures africaines. Cela les aiderait à s'assurer que les grands projets s'alignent également sur les intérêts commerciaux et les priorités stratégiques à long terme de l'Europe.

Opportunité : L'UE et ses États membres devraient coopérer avec les États du Golfe et les États africains en matière d'infrastructures, en se concentrant sur les capacités maritimes et logistiques des Émirats arabes unis et sur les investissements substantiels de l'Arabie saoudite dans les infrastructures. Cela leur permettrait d'accélérer les projets essentiels, des routes aux centrales électriques en passant par les systèmes de distribution d'énergie. Les Européens devraient également collaborer avec les États du Golfe et les États africains sur les chemins de fer interrégionaux. La coopération trilatérale sur des initiatives telles que le « corridor de Lobito » (reliant l'Angola, la RDC et la Zambie) contribuerait au développement d'infrastructures à fort impact qu'aucun État ne pourrait facilement entreprendre seul.

Risque : Si l'Europe ne le fait pas, elle risque d'être mise à l'écart des nouveaux corridors commerciaux et des chaînes d'approvisionnement qui façonneront le paysage économique et géopolitique du continent. Le contrôle des infrastructures essentielles - ports, chemins de fer, centres logistiques et réseaux énergétiques - est un outil essentiel d'influence géoéconomique, qui détermine qui facilite la croissance économique de l'Afrique et qui en bénéficie. Si l'Europe reste passive, les pays du Golfe et d'autres acteurs extérieurs pourraient façonner les infrastructures africaines de manière à réduire l'accès européen, à limiter la participation des entreprises européennes au marché et à affaiblir l'influence globale de l'Europe sur l'intégration économique régionale.

- Renforcement des capacités et développement du capital humain. Le développement rapide de l'Afrique nécessite une main-d'œuvre éduquée et qualifiée. L'Arabie saoudite et le Qatar s'intéressent de plus en plus à l'éducation et à la formation professionnelle, un domaine dans lequel les Européens ont une grande expérience. Il s'agit là d'un autre domaine potentiel de coopération trilatérale.

Opportunité : L'UE et ses États membres devraient collaborer avec les pays d'Afrique et du Golfe pour lancer des initiatives conjointes de renforcement des capacités. Les Européens apporteraient une contribution unique à ces efforts grâce à leur expérience des modèles de formation avancée, du renforcement des institutions et des cadres réglementaires. En outre, les pays africains devraient coordonner de manière proactive les nouveaux efforts du Golfe avec le savoir-faire européen, en particulier dans des secteurs vitaux tels que l'énergie et les infrastructures.

Risque : L'inaction des gouvernements européens et africains pourrait signifier que les programmes de formation menés par le Golfe façonnent la main-d'œuvre africaine en fonction des priorités stratégiques des monarchies. Cela risque de limiter l'influence européenne sur le développement futur de l'Afrique. Elle pourrait également compromettre l'accès de l'Europe à une main-d'œuvre africaine qualifiée, ce qui est essentiel pour que les investisseurs étrangers puissent répondre aux exigences africaines en matière de contenu local.

- Instruments financiers et mécanismes d'investissement. Le développement de l'Afrique nécessite d'importants apports de capitaux, mais les investisseurs considèrent souvent le continent comme très risqué. Le rôle croissant des États du Golfe en tant que financier et développeur de l'infrastructure énergétique de l'Afrique offre des possibilités de stratégies conjointes de réduction des risques. Cela aiderait les investisseurs européens et ceux du Golfe à surmonter ces risques. En mettant en commun leurs ressources et leur expertise, l'Europe et les pays du Golfe peuvent accroître les capitaux disponibles pour combler les déficits de financement de l'Afrique, en particulier pour les projets d'énergie et d'infrastructure à grande échelle.

Opportunité : Les institutions financières européennes devraient travailler avec leurs homologues africains et les investisseurs et promoteurs du Golfe pour réduire les risques de leurs investissements en Afrique. Cela devrait inclure, par exemple, la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, mais aussi les banques de développement des États membres telles que la KfW (Allemagne) ou la Cassa Depositi e Prestiti (Italie). Cette collaboration les aiderait à réduire les risques liés aux investissements et à mettre en œuvre des projets d'infrastructure et d'énergie à grande échelle, ou à développer des projets existants. Cette collaboration intéresserait particulièrement les pays peu enclins à prendre des risques, tels que l'Arabie saoudite et le Qatar.

Risque : Sans cela, les investisseurs du Golfe pourraient dominer de plus en plus le paysage de l'investissement en Afrique. Cette évolution pourrait se traduire par des structures financières qui, bien qu'efficaces pour les intérêts du Golfe, pourraient ne pas s'aligner sur les pratiques commerciales, les normes réglementaires ou les objectifs de durabilité à long terme de l'Europe. Les entreprises européennes seraient alors confrontées à un environnement d'investissement plus concurrentiel et plus opaque. Cela pourrait également éroder la capacité de l'Europe à promouvoir des investissements qui répondent à la fois aux besoins de l'Afrique et aux objectifs européens.

Ces quatre opportunités initiales pourraient servir de terrain d'essai pour la coopération trilatérale. Celle-ci pourrait à son tour créer de nouvelles synergies entre les trois parties. Les Européens seraient alors bien placés pour s'appuyer sur cet engagement initial afin de préserver leurs intérêts géopolitiques et géoéconomiques en Afrique, tout en développant de nouveaux partenariats avec des puissances montantes qui pourraient profiter aux Européens bien au-delà du continent.

Remerciements

Nous tenons à remercier la Fondation Bill et Melinda Gates pour son soutien généreux qui nous a permis d'organiser des ateliers, de mener des recherches approfondies et de voyager. Nous sommes immensément reconnaissants à Kim Butson, notre rédactrice en chef, de nous avoir aidés à garder une direction claire et d'avoir fait preuve d'une patience inébranlable, en particulier lors des dernières phases éditoriales. Nous remercions également Nastassia Zenovich pour avoir donné une forme visuelle à nos idées. Nous sommes également très reconnaissants envers l'ensemble des collègues des équipes Afrique et MENA de l'ECFR pour les séances régulières de brainstorming et pour nous avoir aidés à remettre en question nos hypothèses. Enfin, ce document n'aurait pas été possible sans les nombreux fonctionnaires, diplomates, experts et penseurs d'Europe, d'Afrique et du Golfe, qui ont généreusement consacré leur temps et leurs idées, contribuant ainsi de manière significative à l'élaboration de ce projet.

Le Conseil européen des relations étrangères ne prend pas de positions collectives. Les publications de l'ECFR ne représentent que les points de vue de leurs auteurs individuels.

First published in :

Corrado Čok est chercheur invité au Conseil européen des relations étrangères. Dans ses recherches, Corrado Čok explore le rôle des États du Golfe en Afrique, en mettant l'accent sur les secteurs de l'infrastructure et de l'énergie.

Maddalena Procopio est chargée de mission au sein du programme Afrique du Conseil européen des relations étrangères. Ses recherches portent principalement sur la géopolitique et les relations internationales de la région Afrique, en particulier les relations Afrique-Chine et Afrique-UE, les puissances moyennes émergentes, le rôle de l'Afrique dans la transition énergétique mondiale, et l'Afrique orientale et australe.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!