Energy & Economics

دول التنويع الاقتصادي: طريقة الخليج في التعامل مع إفريقيا

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Energy & Economics

Image Source : Shutterstock

First Published in: Mar.24,2025

May.12, 2025

- لدى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر مصالح سياسية وأمنية راسخة في شمال وشرق إفريقيا. - لكن أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين شهد "تحولا جيواقتصاديا" في سياستها الخارجية. وقد دفع هذا الدول الخليجية الثلاث إلى التوغل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. - تعد الطاقة والبنية التحتية جوهر هذه المشاركة الاقتصادية الجديدة. تخدم هذه القطاعات مصالح الخليج، لكنها أيضا تمثل أهم القطاعات التي تحتاجها إفريقيا. - وهذا يحسن صورة دول الخليج في إفريقيا. ويتماشى مع توجه الحكومات الإفريقية نحو تنويع شركائها الدوليين وتعزيز المنافسة فيما بينهم. - لا يزال الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مؤثرين في إفريقيا، لكن مشاركتهم آخذة في التراجع. وقد يفاقم التوسع الخليجي في إفريقيا هذا الوضع - ما لم يجد الأوروبيون طريقة للاستجابة.

تعد إفريقيا اليوم مجالا تجاريا هاما في الجيوسياسية والجيواقتصادية. عادت "القوى العظمى" للتنافس في القارة، في حين تلحق بها قوى صاعدة مثل تركيا ودول الخليج. في غضون ذلك، يستغل القادة الأفارقة تشرذم النظام العالمي لتعزيز المنافسة بين جميع هذه القوى. في ظل هذا المشهد المتطور، تتطلع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبدرجة أقل قطر، إلى ما هو أبعد من مصالحها الإفريقية التقليدية. لطالما وسعت دول الخليج الثلاث نفوذها في شرق وشمال إفريقيا. هناك، عملت على تأمين الأراضي وطرق التجارة، واستخراج الموارد، وفرض نفوذها على تفسيراتها المفضلة للإسلام. وبفعل ذلك، حاولت (وأنفقت ببذخ) لتمكين الحكومات الصديقة والجهات الفاعلة السياسية من خلال مزيج من المساعدات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية. وكثيرا ما جرها هذا الموقف السياسي-العسكري إلى التنافس فيما بينها - على سبيل المثال من خلال تورطها في الصراعات في اليمن وليبيا. وكانت الإمارات العربية المتحدة، بلا منازع، الأكثر حزما بين الدول الثلاث في هذا الصدد، حيث أثار تورطها الأخير في الحرب الأهلية في السودان إدانة إقليمية ودولية. على الرغم من هذه المصالح السياسية، شهد أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين "تحولا جيواقتصاديا" في السياسة الخارجية للقوى الخليجية. وقد دفعها هذا إلى التوغل في عمق إفريقيا. وقد أثرت جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط على قطاعات حيوية لاقتصادات هذه الدول، كالطيران، على سبيل المثال، بالإضافة إلى السياحة والخدمات اللوجستية. كما يدرك منتجو النفط والغاز أن الوقود الأحفوري سيستبعد من المشهد في مرحلة ما في المستقبل، بفضل التحول العالمي في مجال الطاقة. وبفضل أسواقها المزدهرة ومواردها الطبيعية الغنية، تتيح إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فرصا لدول الخليج لتنويع اقتصاداتها. علاوة على ذلك، تقدم الحكومات الإفريقية الدعم لها لاتباع نهج مزدوج في التحول في مجال الطاقة: لا ضغط عليها لخسارة النفط والغاز في الوقت الحالي (وإفريقيا توفر آفاقا واعدة في هذا الصدد)، ولكن الفرص تمكنها أيضا من ترسيخ مكانتها كقادة في قطاعات حيوية لاقتصادات المستقبل - من مصادر الطاقة المتجددة إلى المعادن. ومن شأن هذا الانخراط البراغماتي أن يضمن لدول الخليج عوائد أكبر من سياساتها الأمنية المكلفة في "المحيط القريب". قد يؤثر كل هذا على المصالح الأوروبية في إفريقيا، لا سيما وأن القارة أصبحت شريكا أساسيا للأوروبيين في الحفاظ على إمداداتهم من الطاقة وتنويعها. في ورقتنا البحثية لعام 2024 بعنوان "ما وراء المنافسة"، درسنا مشاركة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات الطاقة الإفريقية، موضحين كيف يمكن للأوروبيين التخفيف من المخاطر التي تشكلها واغتنام الفرص. يتوسع هذا الموجز السياسي في هذا البحث. أولا، يحلل الأنشطة الجيواقتصادية للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مركزا على الطاقة كمحور رئيسي لاستراتيجيتهم. ثم يحلل الاختلافات في التوسع الاقتصادي لدول الخليج، وكيف تتفاعل هذه الاختلافات مع مصالحها الإفريقية التقليدية. وأخيرا، يوضح كيف ينبغي للأوروبيين التعامل مع هذه الظاهرة الناشئة.

على مدى السنوات الخمس الماضية، غيرت الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية كيفية تنافس القوى الكبرى والصاعدة في إفريقيا، وكيفية ارتباط الدول الإفريقية ببقية العالم. وينطبق هذا على كل من المشاركة السياسية والاقتصادية.

يعكس تبني إفريقيا للتنويع حركة أوسع نطاقا داخل الجنوب العالمي تدعو إلى إعادة تصور النظام العالمي. وفي هذا السياق، يتمثل أحد المطالب الرئيسية في المساواة والشمولية والفاعلية في هياكل الحوكمة العالمية، مما يشير إلى تحول متعمد بعيدا عن التبعيات التاريخية للنماذج الغربية. ويشمل ذلك الأطر التقليدية للمساعدات والتنمية. اكتسبت هذه اللحظة متعددة الأقطاب زخما مع اشتداد اضطرابات سنوات ما بعد كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا. ومع تركيز الدول الغربية على الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية الأقرب إلى أوطانها، رأى العديد من القادة الأفارقة إهمالا وأنانية. وقد تجلى ذلك في الانتقادات الإفريقية لاحتكار اللقاحات الغربية، ثم لإعادة توجيه المساعدات إلى أوكرانيا على حساب الأزمات الإفريقية. لذلك، سعى القادة الأفارقة بشكل متزايد إلى شركاء بدلاء.

لكن هذه التطورات لم تفاقم إلا اتجاها أقدم عهدا. فمنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تراجع الانخراط الغربي مع إفريقيا بشكل مطرد. ووسعت قوى أخرى - مثل الصين وتركيا وروسيا - نفوذها. في الواقع، استغلت روسيا والصين على وجه الخصوص التطلعات والمظالم الإفريقية ضد الأطر التي يقودها الغرب. وقد ساعدهما ذلك على إضفاء الشرعية على حضورهما السياسي والاقتصادي والعسكري في إفريقيا. كما يمكن أن يفتح المجال أمام تحالفات أقوى بعيدة عن الغرب، مثل مجموعة البريكس + (التي انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة ودعيت إليها المملكة العربية السعودية عام 2024).

يجد تبني إفريقيا للتعددية القطبية صدى لدى قوى الخليج، التي تدعم سياستها الخارجية بهدف بناء شراكات عبر طيف الشرق - الغرب والشمال - الجنوب. لا تتبنى دول الخليج صراحة خطابا معاديا للغرب. ولكن، لتلبية احتياجاتها المحلية، فإنها تستغل استراتيجيا دعوة الحكومات الإفريقية إلى شركاء بدلاء. تقدم الدول الثلاث لشركائها الأفارقة تعاونا وتمويلا إنمائيا يبتعد عن النموذج الغربي. وتميل هذه الدول إلى تقديم توزيع أكثر مرونة وسرعة للتمويل. كما تعمل نماذجها الاقتصادية المدعومة من الدولة على مواءمة أجنداتها السياسية مع الاستثمارات الاستراتيجية. وهذا يسمح لها بالاستفادة من مواردها المالية لملء الفراغ الرأسمالي والسياسي الذي خلفته جهات دولية أخرى. تأتي هذه الموائمة في الوقت المناسب، وقد يكون مفيدا للطرفين، إذ تستكشف الدول الإفريقية والخليجية الديناميكيات المتغيرة لتوزيع القوة العالمية. ويبدو أيضا أنه يعزز رأس المال السياسي لدول الخليج لدى الحكومات الإفريقية. لكن المصالح الاستراتيجية للأنظمة الملكية قد لا تتوافق دائما مع أهداف التنمية طويلة الأجل لإفريقيا، مما قد يعزز العلاقات الاستخراجية والاستغلالية. كما أن توسعها في إفريقيا قد يقلل من المساحة المتاحة للأوروبيين لإعادة بناء علاقاتهم مع القارة.

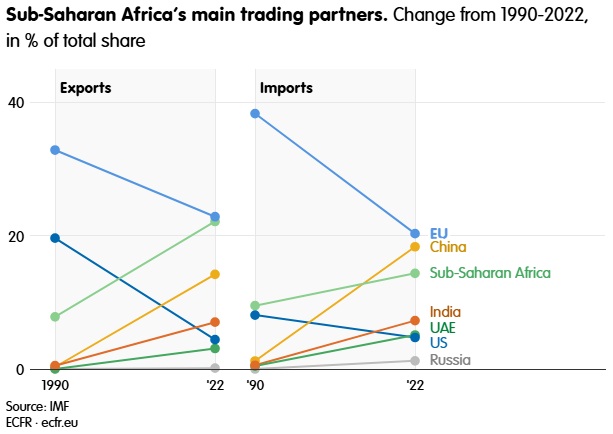

يحافظ الأوروبيون على حضور قوي في إفريقيا. لكن النظام العالمي المتجزأ قد يشكل تحديا لوضعهم، لا سيما في مواجهة رئاسة ترامب الثانية وتداعياتها على الوحدة الغربية. يشهد الانخراط الاقتصادي الأوروبي في إفريقيا تراجعا منذ فترة، في الوقت الذي تواجه فيه نماذج الحوكمة والمساعدات والتمويل الغربية منافسة. في الوقت الحالي، لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تقدر قيمة التدفقات التجارية بين المنطقتين بحوالي 300 مليار دولار أمريكي سنويا. ومع ذلك، انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي من التجارة مع إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل ملحوظ منذ عام 1990. ويعكس هذا منافسة دول مثل الصين، التي يتجلى صعودها السريع في زياداتها الكبيرة في كل من وارداتها وصادراتها إلى المنطقة. في الواقع، تنافس الصين الاتحاد الأوروبي الآن من حيث الواردات إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

شهدت واردات إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الصين نموا ملحوظا، بل أيضا في قطاع السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى نمو متزايد في قطاع الطاقة والقطاعات الصناعية الأخرى. في غضون ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي يهيمن على واردات السلع عالية القيمة، مثل الآلات والمواد الكيميائية والمركبات. تصدر إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل رئيسي المواد الخام والمعادن والنفط إلى أوروبا، على غرار صادراتها إلى مناطق أخرى، مثل الصين ودول الخليج. وشهدت جهات فاعلة ناشئة، مثل الإمارات العربية المتحدة، نموا مطردا في حصتها الإجمالية (مع أن النسب المئوية لم تصل بعد إلى 10% من الإجمالي).

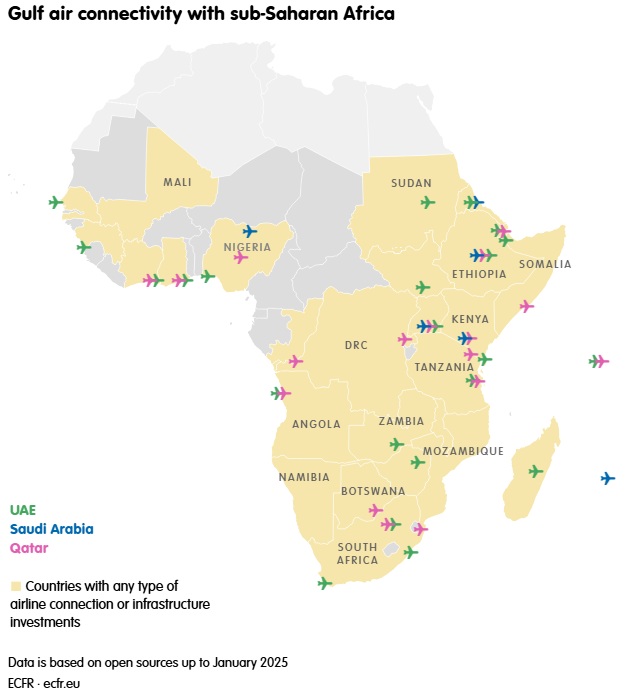

يبرز حجم المشاركة المالية الخليجية في إفريقيا توسع الأنظمة الملكية. ففي عامي 2022 و2023، ضخت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ما يقرب من 113 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة، متجاوزة إجمالي استثماراتها خلال العقد الماضي (102 مليار دولار أمريكي). تركز الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر استثماراتها على القطاعات التي لا تعكس مصالحها فحسب، بل تلبي احتياجات إفريقيا الأكبر: الطاقة والمناخ والبنية التحتية. تشكل استثمارات البنية التحتية (والربط) العمود الفقري لتوسعها. تتداخل المصالح بين هذه الدول، لكن الإمارات العربية المتحدة كانت أول من استثمر، وبفارق كبير، في الموانئ وشبكات اللوجستيات والمناطق الاقتصادية الخاصة. أما المملكة العربية السعودية فهي المستثمر الرئيسي في الطرق. وتمتلك الدول الثلاث مصالح في الربط الجوي لإفريقيا جنوب الصحراء، وإن كانت المملكة العربية السعودية أقل اهتماما حتى الآن.

تفتح هذه الاستثمارات آفاقا جديدة في جميع أنحاء القارة. كما أنها تعزز الحضور الجيواستراتيجي لدول الخليج، مما يسهم في سد فجوة في البنية التحتية لإفريقيا لم تسدها الصين إلا جزئيا خلال الـ 20 عاما الماضية - بينما يحاول الاتحاد الأوروبي الآن فقط استعادة مكانته من خلال "البوابة العالمية".

علاوة على ذلك، تساهم دول الخليج في سد فجوة التمويل التي خلفها الممولون الغربيون بانسحابهم. ففي عام 2021، على سبيل المثال، تعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم 4.5 مليار دولار أمريكي لدعم جهود التحول في مجال الطاقة في إفريقيا. يهدف هذا الالتزام المالي إلى دعم الطاقة الخضراء، وتطوير البنية التحتية، والتحول في مجال الطاقة على نطاق أوسع. في مارس/آذار 2024، ساعدت أربعة بنوك إماراتية مؤسسة التمويل الإفريقية (AFC) في جمع 1.15 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر قرض مجمع تجمعه المؤسسة على الإطلاق.

وقعت المملكة العربية السعودية، التي لطالما قدمت مساعدات إنمائية لإفريقيا من خلال الصندوق السعودي للتنمية، مذكرة تفاهم عام 2023 مع مؤسسة التمويل الإفريقية (AFC) لتمويل البنية التحتية بشكل مشترك في جميع أنحاء القارة. في أواخر عام 2024، تعهدت الحكومة السعودية بتقديم 41 مليار دولار أمريكي من خلال مجموعة من أدوات التمويل لتمويل الشركات الناشئة، وتوفير ائتمان الاستيراد والتصدير، وتحفيز نمو القطاع الخاص في إفريقيا على مدى السنوات الـ 10 المقبلة.

في عام 2022، تعهدت قطر بالتبرع بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي لمشاريع التكيف مع المناخ في الدول الإفريقية المعرضة لآثار تغير المناخ، بما في ذلك تمويل برامج التخفيف من آثار الجفاف والفيضانات، بالإضافة إلى توفير الطاقة المتجددة في المجتمعات غير المتصلة بالشبكة. في عام 2024، ساهمت في إنشاء صندوق فيرونغا إفريقيا الأول في رواندا، والذي أطلق برأس مال 250 مليون دولار أمريكي لتعزيز الخدمات الاجتماعية ونمو القطاع الخاص في المجالات المبتكرة في رواندا وبقية أنحاء إفريقيا.

ومع ذلك، فإن العديد من الاستثمارات والصفقات غامضة وتأتي بمساءلة محدودة. وهذا يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الشراكات المالية والاستثمارية بين الخليج وإفريقيا ستكون مفيدة للطرفين حقا. غالبا ما يميل ميزان القوى لصالح دول الخليج نظرا لقوتها المالية، مما قد يؤدي إلى نتائج غير متكافئة - بما في ذلك زيادة محتملة في أعباء الديون في إفريقيا. وعلى الرغم من التركيز على القطاعات الحيوية لتنمية إفريقيا، إلا أن هذه الاستثمارات قد لا تغير الديناميكيات الأساسية للاستخراج التي ميزت تاريخيا علاقات إفريقيا مع الأطراف الخارجية. وكما تظهر بيانات التجارة بوضوح، فإن هذا يشمل دول الخليج.

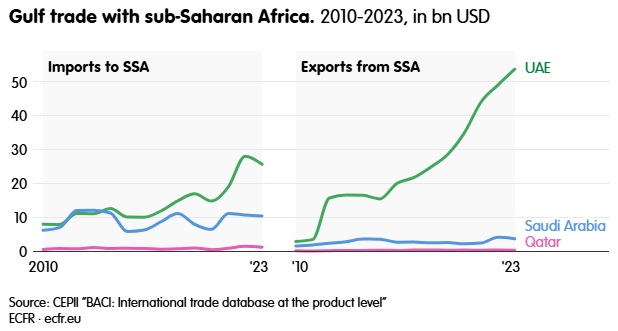

لطالما ركزت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة على التجارة أكثر من سياسة الدولتين الخليجيتين الأخريين. وبناء على ذلك، شهدت التجارة (بما في ذلك السلع التي تعيد استيرادها وتصديرها عبر مناطقها الاقتصادية) بين الإمارات وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نموا قويا خلال العقد الماضي. في المقابل، شهدت قطر والمملكة العربية السعودية تغيرا أقل. دخلت الإمارات العربية المتحدة مبكرا في التجارة والخدمات اللوجستية لضمان إيرادات مستدامة، لا سيما دبي، الإمارة ذات الاحتياطيات النفطية المحدودة للغاية. وقد نفذ الإماراتيون توسعا واسع النطاق في البنية التحتية للموانئ والنقل في جميع أنحاء إفريقيا (بقيادة شركات لوجستية عملاقة مثل موانئ دبي العالمية التي مقرها دبي ومؤخرا موانئ أبو ظبي). وقد ساعد ذلك في تحويل الإمارات إلى بوابة تجارية بين إفريقيا والعالم.

يكشف تكوين التجارة بين دول الخليج وإفريقيا عن ديناميكيات أعمق في العلاقة الاقتصادية. وتماشيا مع أنماط التجارة العالمية، يهيمن الوقود ومشتقات الهيدروكربون على الصادرات الإماراتية والقطرية والسعودية إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وهذا يعكس مركزية الوقود الأحفوري في توسع دول الخليج في القارة. يشهد عدد سكان إفريقيا جنوب الصحراء نموا سريعا؛ كما تشهد المنطقة تحولا صناعيا وحضريا بوتيرة متسارعة. ومن المرجح أن يزداد الطلب على الطاقة في إفريقيا بنسبة 30% بحلول عام 2040، بما في ذلك الوقود الأحفوري. وهذا من شأنه أن يخلق أسواقا جديدة لدول الخليج في إفريقيا جنوب الصحراء.

في غضون ذلك، تتكون صادرات إفريقيا جنوب الصحراء إلى الخليج بشكل كبير من المعادن، بما في ذلك الذهب، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية. وهذا يؤكد أن علاقة التصدير تعتمد في معظمها على الاستخراج. وتبرز تجارة الذهب بشكل خاص في العلاقة بين إفريقيا جنوب الصحراء والإمارات العربية المتحدة، مما يساعد على ترسيخ مكانة الدولة كمستورد ومصدر عالمي رئيسي لهذا المعدن النفيس.

تسلط هذه الأنماط التجارية الضوء على أوجه التبعية المتبادلة، ولكنها تكشف أيضا عن اختلالات هيكلية. فطبيعة صادرات إفريقيا جنوب الصحراء - التي تميل بشكل كبير نحو السلع الخام - تحد من فوائدها للدول الإفريقية، بينما تستفيد دول الخليج من الواردات والصادرات ذات القيمة الأعلى.

تعد الموارد الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها إفريقيا محورا أساسيا في التحول العالمي في مجال الطاقة. فإلى جانب احتياطياتها من النفط والغاز، تتميز القارة بوفرة المعادن الأساسية لتقنيات الطاقة المتجددة (مثل الليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة)، وإمكانات وفيرة في مجال الطاقة الشمسية، وغابات محمية جيدا لتعويض انبعاثات الكربون. هذا، إلى جانب الطلب الكبير والمتزايد على الطاقة في المنطقة، يسهم في تركيز الطاقة والمناخ على التوسع الإفريقي لدول الخليج. يعد التحول السريع عن الوقود الأحفوري أمرا غير واقعي بالنسبة لدول الخليج، نظرا لاعتمادها عليه في عائدات التصدير والناتج المحلي الإجمالي. في الوقت نفسه، لا يزال النفط والغاز في إفريقيا يمثلان 40% من الطاقة التي يستهلكها المستخدمون النهائيون (الاستهلاك النهائي للطاقة). وكما تمت مناقشته، يسهم هذا في خلق أسواق جديدة لدول الخليج يمكنها من خلالها المساعدة في تلبية الطلب الإفريقي الحالي والمستقبلي. لكن إفريقيا تمثل أيضا بوابة لسلاسل قيمة جديدة للطاقة. يدرك قادة الخليج أن عصر الهيدروكربون آخذ في التراجع. هذا يعني أنهم قد يفقدون النفوذ الذي منحهم إياه النفط والغاز في حوكمة الطاقة العالمية. وللحفاظ على مكانتها، تسعى دول الخليج إلى الريادة في الاقتصادات الخضراء أيضا. ولذلك، تعمل على دمج أسواق وموارد الطاقة في إفريقيا في استراتيجيتها الأوسع نطاقا للتحول الاقتصادي المستدام.

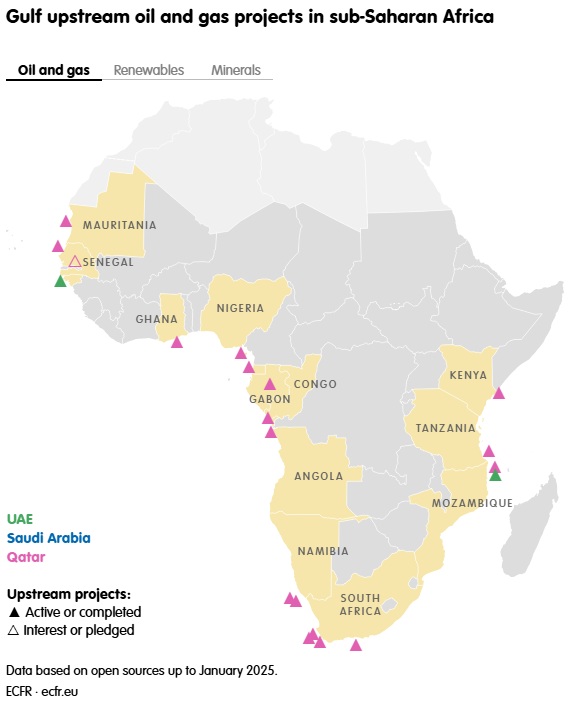

تراهن اقتصادات دول الخليج على اهتمام الحكومات الإفريقية باستغلال مواردها من النفط والغاز بشكل أكبر لزيادة الإيرادات وتلبية الطلب المتنامي. تتطلع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل رئيسي إلى الاستثمارات في التوزيع (المصب)، والنقل والتخزين (الوسط)؛ في حين أبدتا اهتماما محدودا باستكشاف وإنتاج النفط والغاز في إفريقيا (المنبع). في المقابل، تركز قطر بشكل أكبر على استكشاف إنتاج المنبع وزيادة حصصها في قطاع الغاز الطبيعي المسال في إفريقيا. يتماشى هذا مع مكانة قطر الفريدة في مجال الطاقة كدولة رائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي. كما يتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأجل لتعزيز هيمنتها العالمية في مجال الغاز الطبيعي، لا سيما مع زيادة الطلب على أنواع الوقود الأنظف احتراقا مثل الغاز في ظل التحول في مجال الطاقة. قد تتطلع الإمارات العربية المتحدة أيضا إلى قطاع الغاز الطبيعي المسال في إفريقيا، إذ تتوقع أن يسهم الغاز الطبيعي بشكل أكبر في مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2050، لكنها تعتمد حاليا على قطر لتوفير ما يقرب من ثلث إمداداتها. قد تسهم إفريقيا في توسيع استثمارات الغاز. فعلى سبيل المثال، تمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عملاق الطاقة الإماراتي، حصة في مشروع روفوما للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، بالإضافة إلى صفقة غاز مع BP في مصر.

تجد الدول الإفريقية أرضية مشتركة مع دول الخليج في مقاومة التخلص التدريجي السريع من النفط والغاز الذي تدعو إليه الاقتصادات المتقدمة. بالنسبة للدول الإفريقية، يظل النفط والغاز مصدرين حيويين للإيرادات والنمو الصناعي وأمن الطاقة؛ وتحتاج دول الخليج إلى هذه الموارد لأنها جزء لا يتجزأ من نفوذها العالمي وجهودها في التنويع الاقتصادي. وهذا يتحدى الموقف الأوروبي تجاه النفط والغاز، ويمكن أن يعزز توافقهما المتبادل إجماعا أقوى حول نهج مزدوج للتحول في مجال الطاقة.

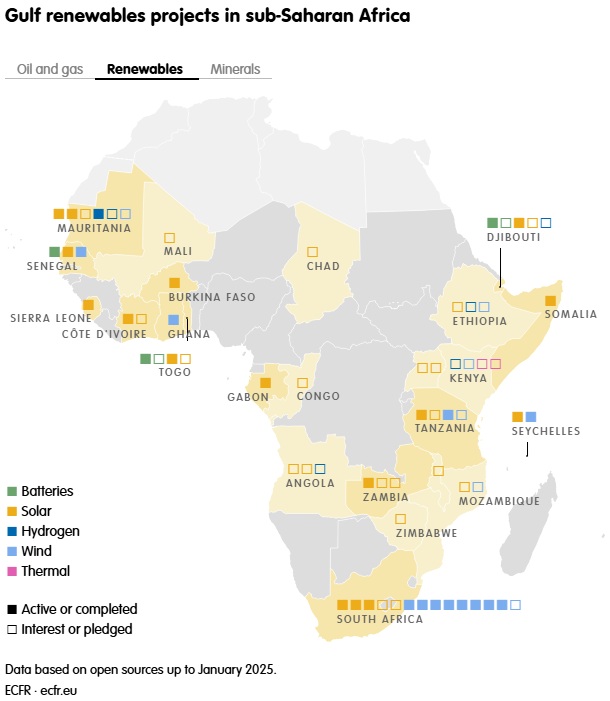

تعد رؤية الإمارات العربية المتحدة "نحن الإمارات 2031" و"رؤية المملكة العربية السعودية 2030" خطط إصلاح اقتصادي تتضمن التزامات بتنويع اقتصاداتهما بعيدا عن الهيدروكربونات. وهذا يؤكد إدراك قادتهما أن الوقود الأحفوري قد لا يدوم إلى الأبد، ولكن بشكل رئيسي إدراك سلاسل القيمة الخضراء لقيمتها الكبيرة. ولذلك، تستثمر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية (وبدرجة أقل بكثير قطر) في تحولات الطاقة الخضراء، محليا ودوليا. كما يتيح لهما استثمارهما الحفاظ على نفوذهما في صنع القرار العالمي في مجال الطاقة، بما في ذلك سرعة الوصول إلى عالم واقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية وسبل تحقيق ذلك. بفضل مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعد إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أرضا خصبة مثالية لدول الخليج لتوسيع خبراتها في مجال الطاقة المتجددة. كما تمثل بيئة مثالية لتطوير مشاريع قابلة للتوسع وبناء قدرات تكنولوجية خضراء قابلة للتصدير. تستثمر دول الخليج الثلاث في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. كما أبدت اهتماما بمجالات متجددة أخرى، مثل البطاريات والهيدروجين الأخضر والطاقة الحرارية. وتقود الإمارات العربية المتحدة هذا التوجه من خلال شركتيها "مصدر (Masdar)" و"إيميا باور (AMEA Power)"، كما تنضم شركة "أكوا باور (ACWA Power)" السعودية إلى هذا التوجه. وتتطلع قطر إلى فرص استثمارية، مع أنها تفضل الاستثمارات المشتركة أو الاستثمارات في الأراضي المطورة مسبقا ومهجورة في مشاريع الشركات الأجنبية الكبرى للحد من المخاطر والتكاليف.

على الرغم من أن العديد من هذه الالتزامات لا تزال تعهدات، إلا أن مشاركتها قد تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة في إفريقيا، مما يساعد في معالجة عجز الطاقة الحرج في القارة. ويتيح لها نهجها المزدوج في التحول في مجال الطاقة الدعوة إلى انتقال براغماتي يوازن بين إزالة الكربون وأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، مما يعزز سمعتها بين الحكومات الإفريقية كدول ذات رؤية مستقبلية في مجال الطاقة.

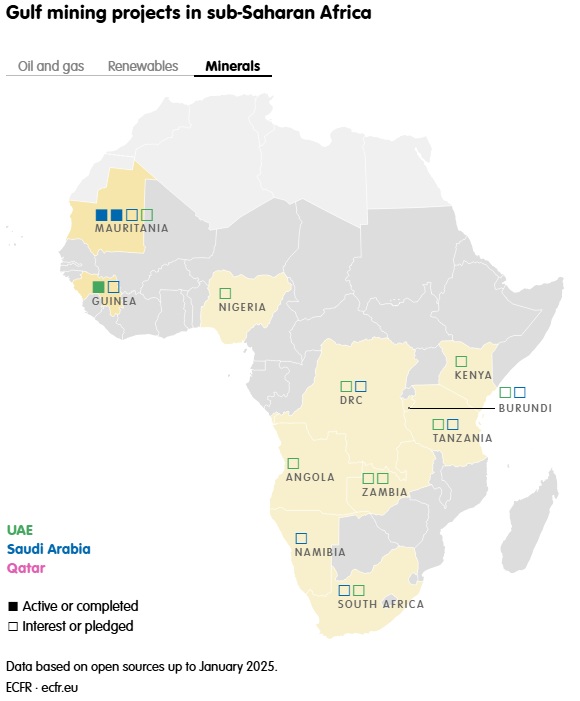

في الوقت نفسه، تستثمر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في سلاسل القيمة المعدنية. وهذا يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذه الموارد في تنويع اقتصادهما وطموحاتهما التكنولوجية. يعد الذهب أبرز المنتجات المستوردة من إفريقيا إلى الإمارات العربية المتحدة. لكن معادن أخرى، مثل النحاس، تحتل أيضا مرتبة عالية في واردات الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في واردات المملكة العربية السعودية. تعد هذه المعادن ركيزة الاقتصاد الأخضر. كما أنها بالغة الأهمية للتحول الرقمي (بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والدفاع، حيث تتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى المعادن ذات الاستخدام المزدوج في إطار تطويرها لصناعة الدفاع الوطنية)، وكذلك للبنية التحتية. تماشيا مع سياستها الخارجية التي تركز على التجارة، يبدو أن الإمارات العربية المتحدة أكثر اهتماما بالاستفادة من تجارة هذه السلع. في الوقت نفسه، تبدو المملكة العربية السعودية حريصة على الوصول إلى الموارد الخام للاستيراد، وهو أمر ضروري لتعزيز طموحاتها الصناعية محليا. في إطار رؤية 2030، تهدف المملكة العربية السعودية إلى تطوير الصناعات التحويلية المحلية والصناعات عالية التقنية، مثل المركبات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة. يهدف الوصول إلى المعادن الإفريقية إلى دعم هذه الاستراتيجية من خلال توفير المدخلات اللازمة للإنتاج المحلي، وتمكين المملكة العربية السعودية من الارتقاء في سلسلة القيمة.

بالنسبة للدول الإفريقية، يمثل التنافس العالمي على المعادن الأساسية فرصة فريدة لتجاوز دورها التقليدي كموردين للسلع الخام. تدرك العديد من الحكومات الإفريقية إمكانات هذه الموارد في تحفيز التصنيع، وخلق فرص العمل، وتوليد قيمة أكبر محليا. وقد أدى هذا التحول في المنظور إلى زيادة الطلب على الاستثمارات التي تعطي الأولوية للمعالجة والتصنيع محليا بدلا من مجرد استخراج وتصدير المواد الخام. ومع ذلك، لا يزال مدى توافق الجهات الفاعلة الخليجية مع هذه التطلعات غير مؤكد.

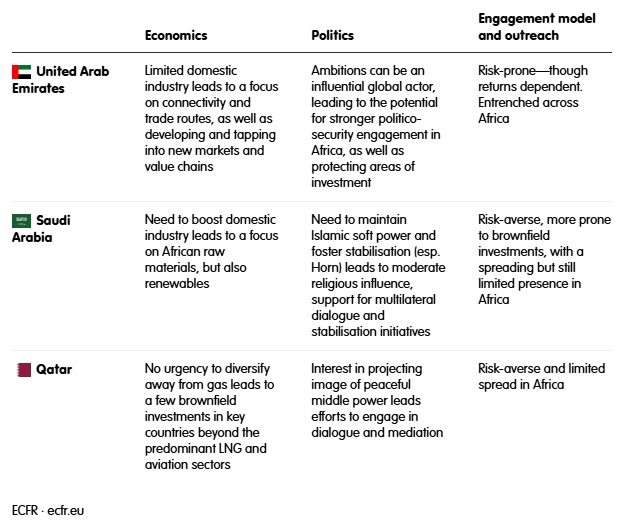

على الرغم من بعض الدوافع المتشابهة، تتباين مناهج الإمارات والسعودية وقطر في إفريقيا تباينا كبيرا. تنبع هذه الفروق الدقيقة من اختلاف الضرورات المحلية واستراتيجيات السياسة الخارجية لكل دولة. ورغم وضوح التحول نحو الجيواقتصاد، إلا أن هذا يبرز كيف يمكن للدول الثلاث - وخاصة الإمارات العربية المتحدة - أن تؤثر على الأمن في جميع أنحاء القارة، وكذلك في مناطق اهتمامها التقليدية.

تفتقر الإمارات العربية المتحدة إلى قدرة صناعية محلية كبيرة (باستثناء قطاع الذهب). وهذا يعني أنها بحاجة إلى طرق تجارية أكبر وأفضل لتأمين إيراداتها. وهنا، تتيح أسواق الاستهلاك الإفريقية المتوسعة ومركزيتها في سلاسل القيمة الخضراء فرصة سانحة. تتبنى أبو ظبي نهجا عرضة للمخاطر، ومدعوما إلى حد كبير من الدولة، على الرغم من أن هذا النهج يخفف من وطأته توجه قوي نحو العوائد الاقتصادية. يزداد حضور الإمارات العربية المتحدة رسوخا في جميع أنحاء القارة الإفريقية. على الرغم من التركيز الخارجي على الاقتصاد، فإن قدرة الإمارات العربية المتحدة على الاستفادة من النفوذ السياسي لحماية مصالحها لم تختفِ، كما يظهر تدخلها في السودان. هذا النهج السياسي الأمني أقل وضوحا في أجزاء أخرى من إفريقيا، مع أنه لا يزال أداة قد تشكل العلاقات الإماراتية الإفريقية في السنوات المقبلة. ومع توسع المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في إفريقيا، قد يجد قادتها أن لديهم المزيد مما يجب حمايته، مما قد يزيد من خطر لجوء الإمارات إلى النهج الأمني. تعزز دبلوماسية الطاقة الإماراتية فكرة أن مشاركة الدولة في إفريقيا ستتجاوز المشاريع الاقتصادية: فعلى سبيل المثال، كشف مؤتمر المناخ COP28 لعام 2024 في دبي عن طموحات الإمارات في ترسيخ مكانتها كقائد عالمي في مجال التحول في مجال الطاقة. إن التوافق الإفريقي مع النظام الملكي بشأن الحاجة إلى نهج مزدوج يجعل إفريقيا ساحة رئيسية لأبو ظبي لحشد الإجماع. تواجه المملكة العربية السعودية ضرورات اجتماعية - اقتصادية محلية ملحة مرتبطة بتزايد عدد السكان (معظمهم تحت سن 25 عاما) وارتفاع معدلات البطالة. وهذا يتناقض مع الإمارات العربية المتحدة وقطر، اللتين تعانيان من نقص في القوى العاملة المحلية. لذلك، تعد إفريقيا جاذبة كمساهم في برنامج التحول الاقتصادي للرياض، الذي يتوخى تنويعا قويا للاقتصاد. وتحتل سلاسل القيمة الخضراء مكانة عالية في خضم هذه الجهود. إلا أن القيود الاجتماعية - الاقتصادية الداخلية وإلحاح الإصلاحات المحلية دفعت الرياض إلى تبني موقف يتجنب المخاطرة. وقد أدى ذلك إلى مشاركة حذرة ومحدودة جغرافيا في جميع أنحاء القارة الإفريقية. يتناقض هذا الحذر مع موقف الرياض الأكثر تدخلا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين في الخارج القريب. فقد أدت سياساتها العدوانية لكسب الحلفاء على الجانب الإفريقي من البحر الأحمر إلى توتر التنافسات مع جيرانها. وشمل ذلك، على سبيل المثال، حرب النظام الملكي ضد الحوثيين في اليمن منذ عام 2015، وتدخلها الذي ساهم في الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في عام 2019. تعتمد المملكة العربية السعودية الآن بشكل أكبر على القوة الناعمة والدبلوماسية الاقتصادية، مستفيدة من قيادتها التقليدية للعالم الإسلامي ومساعدات التنمية لتعزيز نفوذها. وقد دفعها هذا إلى نهج جديد يركز بشكل كبير على الاستقرار - لا سيما في منطقة القرن الإفريقي - والحوار متعدد الأطراف. ومع ذلك، وبينما تسعى الرياض إلى الموازنة بين الضرورات الاقتصادية والحذر الجيوسياسي، فإن انخراطها في إفريقيا لا يزال قائما على المعاملات. واليوم، تحركها احتياجات استراتيجية آنية بدلا من رؤية طويلة الأجل. قطر، على عكس الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أقل تأثرا بضغوط التحول في مجال الطاقة. واعتمادها على الغاز يمنح الدوحة استقرارا اقتصاديا أكبر (وإن كانت عرضة للاعتماد المفرط على الغاز في الإيرادات) وميزة تنافسية في سوق الطاقة العالمي. ولم تغير قطر حتى الآن نهجها تجاه إفريقيا بشكل كبير، والذي يتميز بالتركيز على استثمارات انتقائية ذات أهمية استراتيجية ذات أهمية سياسية واقتصادية على حد سواء. وتهدف هذه المبادرات الموجهة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات الرئيسية بدلا من السعي إلى مشاركة واسعة النطاق. يمثل هذا التقييد انعكاسا لمحدودية المعرفة المؤسسية للدوحة بإفريقيا وسياستها الخارجية التي تبدي تجنبا للمخاطر بشكل عام، مما يدفعها غالبا إلى الانخراط في استثمارات في الأراضي المطورة مسبقا بدلا من التوسع في مشاريع جديدة. تتبع قطر، على غرار المملكة العربية السعودية، نهج القوة الناعمة في الشؤون السياسية في القارة. يتميز هذا النهج بتركيز قوي على الوساطة في الصراعات. وقد لعبت أدوارا دبلوماسية رئيسية في مفاوضات سابقة، كما في صراع دارفور، والنزاع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي، وجهود المصالحة الصومالية. ومؤخرا، في مارس/آذار 2025، استضافت وساطات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ونجحت في جمع الطرفين على طاولة المفاوضات في وقت فشل فيه المفاوضون الآخرون. يهدف هذا النهج إلى تعزيز مكانتها العالمية كميسر للحوار والسلام. وتمثل استراتيجيتها تجاه إفريقيا توازنا بين الأولويات الاقتصادية والطموحات الدبلوماسية الأوسع.

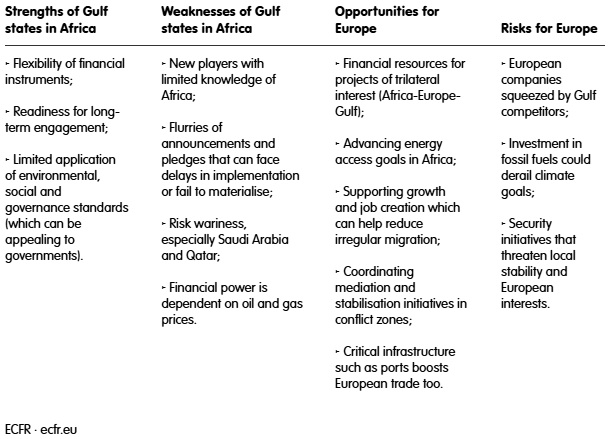

سيتعين على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء العمل مع دول الخليج في إفريقيا. إذا فشلت في القيام بذلك، فقد يتسارع تدهورها السياسي والاقتصادي في القارة. ومن المرجح أيضا أن يفتح هذا المجال أمام تكتلات قوية مثل شراكات الخليج - الصين والخليج - روسيا لتعميق علاقاتها مع الدول الإفريقية. لكن عدم المشاركة مع دول الخليج يعني أيضا أن الأوروبيين سيفقدون الفرص. والأهم من ذلك، يمكن للأوروبيين الاستفادة من التعاون مع قوى الخليج للتوافق مع الحكومات الإفريقية في تشكيل التحولات الصناعية الخضراء المتبادلة. تنبع هذه المخاطر والفرص من نقاط القوة والضعف في مشاركة دول الخليج في إفريقيا.

كما تخلق هذه الميزات تآزرا بين أوروبا ودول الخليج في إفريقيا. يمكن للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إضافة قيمة فريدة للقطاعات الحيوية لمصالح دول الخليج، مما قد يساعد في التخفيف من المخاطر التي يواجهها الجانبان. على سبيل المثال، ستستفيد دول الخليج من المعرفة التكنولوجية والابتكار الأوروبيين في قطاعات مثل الطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، يتمتع الأوروبيون بخبرة واسعة واهتمام بتنمية رأس المال البشري. إن نهج القوة الناعمة الذي تتبناه المملكة العربية السعودية وقطر يعني اهتماما متناميا بتوفير التعليم والتدريب. ويمكن أن يسهم هذا في بناء القوى العاملة الماهرة والمتعلمة التي يتطلبها التطور السريع والتصنيع في إفريقيا. ويتمثل المزيد من التآزر في الوجود السياسي والمؤسسي الراسخ للأوروبيين في جميع أنحاء إفريقيا، بالإضافة إلى تركيزهم على الأطر التنظيمية وخبرتهم في التعامل مع الأسواق الإفريقية وهياكل الحوكمة. ويمكن أن يكون كل هذا مفيدا لدول الخليج الأقل خبرة في إفريقيا، مما يساعد على تقليل تعرضها للتقلبات السياسية والاقتصادية.

سيحصل الأوروبيون على فوائد متبادلة من خلال الوصول إلى الموارد المالية لدول الخليج، وقدرتها على تنفيذ مشاريع واسعة النطاق، وعملها على توسيع نطاق الربط. كما تعمل الأنظمة الملكية على بناء نفوذ أكبر في منتديات مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، وبشكل أكثر تحديدا في قطاع الطاقة (مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ، على سبيل المثال، وكذلك منتدى المعادن المستقبلية في المملكة العربية السعودية). ومن خلال ذلك، يمكن للأوروبيين الاستفادة من علاقاتهم مع دول الخليج في إفريقيا للاستجابة لمطالب دول الجنوب العالمي بالمساواة في الحوكمة العالمية. لن يعزز هذا دور أوروبا في النمو المستدام لإفريقيا فحسب، بل سيساعد الأوروبيين أيضا على الحفاظ على ميزة تنافسية في المشهد العالمي المتطور للطاقة والجيواقتصاد.

ستستفيد الحكومات الإفريقية أيضا. يكمن بناء مجموعة متنوعة من الشركاء الدوليين في صميم قوتهم التفاوضية الجيوسياسية والاقتصادية المعززة حديثا. وهذا يعني أن تعزيز التعاون بين أوروبا والخليج قد يكون حيويا للأفارقة للتخفيف من مخاطر تراجع الوجود الأوروبي والتوسع المتزايد (وإن كان ناشئا) لدول الخليج.

في البداية، ينبغي على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التركيز على أربع فرص للتعاون مع دول الخليج والدول الإفريقية. 1. التعاون في مجال الطاقة والوصول إليها. إن الوجود المتنامي لدول الخليج في عملية انتقال الطاقة في إفريقيا يعني أن الأوروبيين يمكنهم المساعدة في تحسين الوصول إلى الطاقة (النظيفة) في جميع أنحاء القارة. تستثمر دول الخليج في مشاريع توليد الطاقة وشبكات النقل. يمكن أن يعزز هذا النمو الاقتصادي لإفريقيا، ويساهم في توسيع سوقها (أيضا من خلال التكامل الإقليمي)، ويجعل القارة أكثر جاذبية للمستثمرين الآخرين. وتتكامل الخبرة التكنولوجية الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة مع قدرات دول الخليج وطموحاتها الاستثمارية في هذا القطاع. أ. فرصة: ينبغي على الأوروبيين النظر في الاستثمار المشترك مع دول الخليج في مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا. يمكن لشركة "مصدر (Masdar)" و"أكوا باور (ACWA Power)" السعودية إطلاق مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق. ستستفيد الحكومات والشركات الأوروبية من التعاون مع هذه الشركات ومع الحكومات الإفريقية، ليس فقط للمساعدة في تعزيز قدرة إفريقيا على توليد الطاقة المتجددة، ولكن أيضا لتقليل مخاطر وتكاليف الاستثمار. على سبيل المثال، تتعاون حكومة موريتانيا بالفعل مع شركة إنفينيتي باور (Infinity Power) الإماراتية وشركة التطوير الألمانية كونجونكتا (Conjuncta) لتطوير محطة هيدروجين أخضر بقدرة 10 غيغاواط في البلاد. ينبغي على شركات الطاقة الأوروبية أيضا الاستفادة من تنجب قطر للمخاطر واهتمامها بتقليلها من خلال الشراكات لتوسيع عملياتها (كما ألمح في اتفاقية عام 2024 بين شركة إينيل جرين باور (Enel Green Power) الإيطالية وهيئة قطر للاستثمار). ب. المخاطر: إذا لم ينتهز الأوروبيون هذه الفرص، فقد ينتهي الأمر بدول الخليج إلى الهيمنة على قطاع الطاقة المتجددة في إفريقيا. قد يعطي انخراطها في توسيع سوق الطاقة في القارة الأولوية للسياسات التي تركز على الخليج على حساب المناخ والطاقة الأوروبيين أو الأفارقة، بالإضافة إلى المصالح الصناعية. بدون حضور أوروبي أقوى، تخاطر أوروبا بفقدان فرص المساهمة في تشكيل مشهد الطاقة في إفريقيا بما يتماشى مع المصالح الأوروبية وأهداف المناخ العالمية. 2. تطوير البنية التحتية عبر الإقليمية. إن استثمار دول الخليج في البنية التحتية والربط الإقليمي يعني أن الأوروبيين قادرون على المساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي في إفريقيا وتحفيز اهتمام المستثمرين. ونظرا لحجم هذه المشاريع وتعقيدها، فإن التعاون الثلاثي من شأنه أن يسهم في توزيع التكاليف والمخاطر والخبرات. ومن خلال التعاون الاستباقي مع دول الخليج، وخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يمكن للأوروبيين ضمان دور في تحول البنية التحتية في إفريقيا. وهذا من شأنه أن يساعدهم على ضمان توافق المشاريع الكبرى مع المصالح التجارية الأوروبية والأولويات الاستراتيجية طويلة الأجل. أ. الفرصة: ينبغي على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التعاون مع دول الخليج والدول الإفريقية في مجال البنية التحتية، مع التركيز على القدرات البحرية واللوجستية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والاستثمارات الكبيرة للمملكة العربية السعودية في البنية التحتية. وهذا من شأنه أن يمكنهم من تسريع المشاريع الحيوية، من الطرق إلى محطات الطاقة وأنظمة توزيع الطاقة. كما ينبغي على الأوروبيين التعاون مع دول الخليج والدول الإفريقية في مجال السكك الحديدية عبر الإقليمية. من شأن التعاون الثلاثي في مبادرات مثل "ممر لوبيتو (Lobito Corridor)" (الذي يربط أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا) أن يسهم في تطوير بنية تحتية عالية التأثير لا يمكن لأي دولة بمفردها القيام بها بسهولة. ب. المخاطر: إذا لم تفعل أوروبا ذلك، فإنها تخاطر بأن يتم استبعادها من ممرات التجارة وسلاسل التوريد الجديدة التي ستشكل المشهد الاقتصادي والجيوسياسي للقارة. تعد السيطرة على البنية التحتية الحيوية - الموانئ والسكك الحديدية ومراكز الخدمات اللوجستية وشبكات الطاقة - أداة حيوية للتأثير الجيواقتصادي، حيث تحدد من يسهل النمو الاقتصادي في إفريقيا ويستفيد منه. إذا ظلت أوروبا سلبية، فقد تشكل دول الخليج والجهات الفاعلة الخارجية الأخرى البنية التحتية لإفريقيا بطرق تقلل من الوصول الأوروبي، وتحد من مشاركة الشركات الأوروبية في السوق، وتضعف التأثير العام لأوروبا على التكامل الاقتصادي الإقليمي. 3. بناء القدرات وتنمية رأس المال البشري. يتطلب التطور السريع لإفريقيا قوة عاملة متعلمة وماهرة. لدى المملكة العربية السعودية وقطر اهتمام متنامي بالتعليم والتدريب المهني، وهو مجال يتمتع فيه الأوروبيون بخبرة واسعة. وهذا مجال آخر محتمل للتعاون الثلاثي. أ. الفرصة: ينبغي على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التعاون مع الدول الإفريقية والخليجية لإطلاق مبادرات مشتركة لبناء القدرات. سيقدم الأوروبيون مساهمة فريدة في هذه الجهود من خلال خبرتهم في نماذج التدريب المتقدمة، وبناء المؤسسات، والأطر التنظيمية. علاوة على ذلك، ينبغي على الدول الإفريقية التنسيق بشكل استباقي بين الجهود الخليجية الجديدة والخبرة الأوروبية، لا سيما في القطاعات الحيوية كالطاقة والبنية التحتية. ب. المخاطر: قد يعني تقاعس الحكومات الأوروبية والإفريقية أن برامج التدريب التي تقودها دول الخليج قد تشكل القوى العاملة الإفريقية وفقا للأولويات الاستراتيجية للأنظمة الملكية. وهذا يهدد بالحد من النفوذ الأوروبي في التنمية المستقبلية لإفريقيا. كما قد يضعف وصول أوروبا إلى القوى العاملة الإفريقية الماهرة - وهو أمر ضروري لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على تلبية الطلب الإفريقي على المحتوى المحلي. 4. الأدوات المالية وآليات الاستثمار. تتطلب تنمية إفريقيا تدفقات رأسمالية كبيرة، لكن المستثمرين غالبا ما ينظرون إلى القارة على أنها عالية المخاطر. يتيح الدور المتنامي لدول الخليج كممول ومطور للبنية التحتية للطاقة في إفريقيا فرصا لاستراتيجيات مشتركة لتخفيف المخاطر على حد سواء. وهذا من شأنه أن يساعد المستثمرين الأوروبيين والخليجيين على حد سواء على التغلب على هذه المخاطر. من خلال تجميع الموارد والخبرات، يمكن لأوروبا ودول الخليج زيادة رأس المال المتاح لسد فجوات التمويل في إفريقيا، وخاصة لمشاريع الطاقة والبنية التحتية واسعة النطاق. أ. الفرصة: ينبغي على المؤسسات المالية الأوروبية العمل مع نظيراتها الإفريقية والمستثمرين والمطورين الخليجيين لتقليل مخاطر استثماراتهم في إفريقيا. وينبغي أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى بنوك التنمية في الدول الأعضاء مثل بنك التنمية الألماني (KfW) أو صندوق الودائع والقروض (Cassa Depositi e Prestiti) (إيطاليا). ومن شأن مثل هذا التعاون أن يساعدها على تقليل مخاطر الاستثمارات وإطلاق مشاريع بنية تحتية وطاقة واسعة النطاق، أو توسيع نطاق المشاريع القائمة. ومن شأن هذا التعاون أن يجذب بشكل خاص الدول التي تتجنب المخاطرة مثل المملكة العربية السعودية وقطر. ب. المخاطر: بدون ذلك، قد يهيمن المستثمرون الخليجيون بشكل متزايد على المشهد الاستثماري في إفريقيا. وقد يؤدي هذا التحول إلى هياكل مالية، وإن كانت فعالة لمصالح الخليج، إلا أنها قد لا تتوافق مع ممارسات الأعمال الأوروبية أو المعايير التنظيمية أو الأهداف المستدامة طويلة الأجل. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى مواجهة الشركات الأوروبية بيئة استثمارية أكثر تنافسية وغموضا. كما قد يضعف قدرة أوروبا على تشجيع الاستثمارات التي تلبي احتياجات إفريقيا والأهداف الأوروبية. يمكن أن تمثل هذه الفرص الأربع الأولية أرضية اختبار للتعاون الثلاثي. وهذا بدوره قد ينشئ تآزرات جديدة بين الأطراف الثلاثة. سيكون الأوروبيون في وضع جيد للبناء على هذا الالتزام الأولي لحماية مصالحهم الجيوسياسية والجيواقتصادية في إفريقيا؛ مع تطوير شراكات جديدة مع القوى الصاعدة قد تعود بالنفع على الأوروبيين خارج القارة.

This article was first published by the European Council on Foreign Relations (ECFR) and add a link to the original article on our website.

First published in :

كورادو تشوك زميل زائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. في بحثه، يستكشف كوك دور دول الخليج في إفريقيا، مع التركيز على قطاعي البنية التحتية والطاقة.

مادالينا بروكوبيو زميلة سياسات أولى في برنامج إفريقيا بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. تتركز اهتماماتها البحثية الرئيسية على الجيوسياسية والعلاقات الدولية في منطقة إفريقيا، ولا سيما العلاقات بين إفريقيا - الصين وإفريقيا - الاتحاد الأوروبي، والقوى المتوسطة الناشئة، ودور إفريقيا في التحول العالمي في مجال الطاقة، وشرق وجنوب إفريقيا.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!