Energy & Economics

Diversifizierungsnationen: Der Golf-Weg, um mit Afrika in Kontakt zu treten

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Energy & Economics

Image Source : Shutterstock

First Published in: Mar.24,2025

May.12, 2025

Zusammenfassung

•Die VAE, Saudi-Arabien und Katar haben seit langem politische und sicherheitspolitische Interessen in Nord- und Ostafrika.

•Doch in den späten 2010er Jahren vollzog sich eine "geoökonomische Wende" in ihrer Außenpolitik. Dies hat die drei Golfstaaten dazu veranlasst, in Afrika südlich der Sahara Fuß zu fassen.

•Energie und Infrastruktur stehen im Mittelpunkt dieses neuen wirtschaftlichen Engagements. Diese Sektoren dienen den Interessen der Golfstaaten, sind aber auch die Bereiche, in denen die Bedürfnisse Afrikas am größten sind.

•Dadurch verbessert sich das Image der Golfstaaten in Afrika. Dies steht im Einklang mit dem Trend der afrikanischen Regierungen, ihre eigenen internationalen Partner zu diversifizieren und den Wettbewerb zwischen ihnen zu fördern.

•Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind in Afrika nach wie vor einflussreich, aber ihr Engagement ist rückläufig. Die Expansion der Golfstaaten in Afrika könnte dies noch verschärfen - es sei denn, die Europäer finden einen Weg, darauf zu reagieren.

Die geoökonomische Wende

Afrika ist in der heutigen Geopolitik und Geowirtschaft ein großes Geschäft. Die "Großmächte" sind zurückgekehrt, um auf dem Kontinent zu konkurrieren, und aufstrebende Mächte wie die Türkei und die Golfmonarchien sind ihnen auf den Fersen. Die afrikanischen Staats- und Regierungschefs nutzen die Fragmentierung der globalen Ordnung, um den Wettbewerb zwischen all diesen Mächten zu fördern. In dieser sich wandelnden Landschaft blicken die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und in geringerem Maße auch Katar über ihre traditionellen Interessen in Afrika hinaus.

Die drei Golfstaaten haben ihren Einflussbereich seit langem auf Ost- und Nordafrika ausgedehnt. Dort bemühen sie sich um die Sicherung von Land- und Handelswegen, die Gewinnung von Ressourcen und die Einflussnahme auf die von ihnen bevorzugten Versionen des Islam. Dabei haben sie versucht (und viel Geld ausgegeben), befreundete Regierungen und politische Akteure durch eine Kombination aus diplomatischer, wirtschaftlicher und sicherheitsbezogener Unterstützung zu stärken. Dieses politisch-militärische Auftreten hat sie oft in Konkurrenz zueinander gebracht - beispielsweise durch ihre Beteiligung an den Konflikten in Jemen und Libyen. Die VAE waren in dieser Hinsicht bei weitem der durchsetzungsfähigste der drei Staaten, wobei die jüngste Beteiligung der Emirate am sudanesischen Bürgerkrieg zu regionaler und internationaler Verurteilung führte.

Trotz dieser politischen Interessen kam es in den späten 2010er Jahren zu einer "geoökonomischen Wende" in der Außenpolitik der Golfstaaten. Dies hat sie dazu veranlasst, tiefer in Afrika vorzudringen. Die Covid-19-Pandemie und die sinkenden Ölpreise trafen Sektoren, die für die Wirtschaft dieser Staaten von entscheidender Bedeutung sind: die Luftfahrt zum Beispiel, aber auch der Tourismus und die Logistik. Diese Öl- und Gasproduzenten wissen auch, dass die fossilen Brennstoffe dank der globalen Energiewende irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Mit seinen boomenden Märkten und reichen natürlichen Ressourcen bietet das subsaharische Afrika den Golfstaaten Möglichkeiten zur Diversifizierung ihrer Wirtschaft. Darüber hinaus bieten die afrikanischen Regierungen den Golfstaaten die Möglichkeit, bei der Energiewende einen doppelten Ansatz zu verfolgen: Sie stehen nicht unter Druck, die Öl- und Gasvorkommen zu verlieren (und Afrika bietet in dieser Hinsicht viele Möglichkeiten), sondern können sich auch als Marktführer in Sektoren positionieren, die für künftige Volkswirtschaften von entscheidender Bedeutung sind - von erneuerbaren Energien bis zu Mineralien. Ein solches pragmatisches Engagement dürfte den Golfstaaten größere Gewinne garantieren als eine kostspielige Sicherheitspolitik in ihrem "nahen Ausland".

All dies könnte sich auf die europäischen Interessen in Afrika auswirken, nicht zuletzt, weil der Kontinent auch für die Europäer zu einem wichtigen Partner für die Aufrechterhaltung und Diversifizierung ihrer eigenen Energieversorgung wird. In unserem 2024-Papier "Beyond competition" untersuchten wir das Engagement der VAE im afrikanischen Energiesektor und legten dar, wie die Europäer die damit verbundenen Risiken abmildern und die Chancen nutzen könnten. Dieses Kurzdossier baut auf dieser Untersuchung auf.

Zunächst werden die geoökonomischen Aktivitäten der VAE, Saudi-Arabiens und Katars in Subsahara-Afrika aufgeschlüsselt, wobei der Energiesektor als zentraler Schwerpunkt ihrer Strategie herausgestellt wird. Anschließend werden die Divergenzen in der wirtschaftlichen Expansion der Golfstaaten und deren Wechselwirkung mit ihren traditionellen afrikanischen Interessen analysiert. Schließlich wird erläutert, wie die Europäer mit diesem neuen Phänomen umgehen sollten.

Afrika und eine zersplitternde Weltordnung

In den letzten fünf Jahren haben wirtschaftliche und geopolitische Turbulenzen die Art und Weise verändert, wie große und aufstrebende Mächte in Afrika miteinander konkurrieren - und wie afrikanische Länder mit dem Rest der Welt in Beziehung stehen. Dies gilt sowohl für das politische als auch für das wirtschaftliche Engagement.

Afrika

Die afrikanische Bereitschaft zur Diversifizierung spiegelt eine breitere Bewegung im globalen Süden wider, die für eine neu gestaltete Weltordnung eintritt. Eine zentrale Forderung ist dabei die nach Gleichberechtigung, Inklusivität und Handlungsfähigkeit in globalen Governance-Strukturen, was auf eine bewusste Abkehr von der historischen Abhängigkeit von westlich geprägten Modellen hindeutet. Dies gilt auch für die traditionellen Rahmenwerke der Entwicklungshilfe.

Dieses multipolare Moment gewann an Schwung, als sich die Turbulenzen der Jahre nach der Covid-Epidemie und Russlands Einmarsch in der Ukraine verstärkten. Während sich die westlichen Staaten auf die wirtschaftlichen und geopolitischen Umwälzungen im eigenen Land konzentrierten, sahen viele afrikanische Führer Vernachlässigung und Egozentrik. Dies zeigte sich in der afrikanischen Kritik an der Hortung westlicher Impfstoffe und an der Umleitung der Hilfe für die Ukraine auf Kosten der afrikanischen Krisen. Daher haben sich die afrikanischen Staats- und Regierungschefs zunehmend nach alternativen Partnern umgesehen.

Doch diese Entwicklungen verschärften nur einen schon länger bestehenden Trend. Seit den frühen 2000er Jahren hat das Engagement des Westens in Afrika stetig abgenommen. Andere Mächte - wie China, die Türkei und Russland - haben ihren Einfluss ausgeweitet. Vor allem Russland und China haben sich die afrikanischen Bestrebungen und Beschwerden gegen die vom Westen geführten Strukturen zunutze gemacht. Dies hat ihnen geholfen, ihre politische, wirtschaftliche und militärische Präsenz in Afrika zu legitimieren. Es könnte auch Raum für stärkere Allianzen ohne den Westen eröffnen, wie etwa durch die BRICS+-Gruppe (der die VAE beigetreten sind und zu der Saudi-Arabien 2024 eingeladen wurde).

Golfstaaten

Das afrikanische Bekenntnis zur Multipolarität findet bei den Golfmächten Anklang, die ihre eigene Außenpolitik mit dem Ziel untermauern, Partnerschaften über das Ost-West- und Nord-Süd-Spektrum hinweg zu pflegen.

Die Golfstaaten bedienen sich nicht ausdrücklich einer antiwestlichen Rhetorik. Aber um ihre innenpolitischen Bedürfnisse zu befriedigen, greifen sie strategisch den Ruf der afrikanischen Regierungen nach alternativen Partnern auf. Die drei Staaten bieten ihren afrikanischen Partnern eine Entwicklungszusammenarbeit und -finanzierung an, die vom westlichen Modell abweicht. Sie tendieren zu einer flexibleren und schnelleren Bereitstellung von Finanzmitteln. Ihre staatlich geförderten Wirtschaftsmodelle stimmen auch die politische Agenda mit strategischen Investitionen ab. So können sie ihre finanziellen Ressourcen nutzen, um die kapitalmäßige und politische Lücke zu füllen, die andere internationale Akteure hinterlassen haben.

Eine solche Angleichung kommt zur rechten Zeit und könnte für beide Seiten von Vorteil sein, da die afrikanischen Staaten und die Golfstaaten, die sich verändernde Dynamik der globalen Machtverteilung steuern. Sie scheint auch das politische Kapital der Golfstaaten bei den afrikanischen Regierungen zu stärken. Die strategischen Interessen der Monarchien stimmen jedoch nicht immer mit den langfristigen Entwicklungszielen Afrikas überein, was extraktive und ausbeuterische Beziehungen begünstigen könnte. Ihre Expansion in Afrika könnte auch den Spielraum für die Europäer verringern, ihre Beziehungen zum Kontinent wieder aufzubauen.

Europa

Die Europäer sind in Afrika nach wie vor stark vertreten. Doch die fragmentierte globale Ordnung könnte ihren Status in Frage stellen, insbesondere angesichts der zweiten Trump-Präsidentschaft und ihrer Auswirkungen auf die westliche Einheit. Das wirtschaftliche Engagement der Europäer in Afrika ist seit einiger Zeit rückläufig, ebenso wie die westlichen Governance-, Hilfs- und Finanzierungsmodelle auf Konkurrenz stoßen.

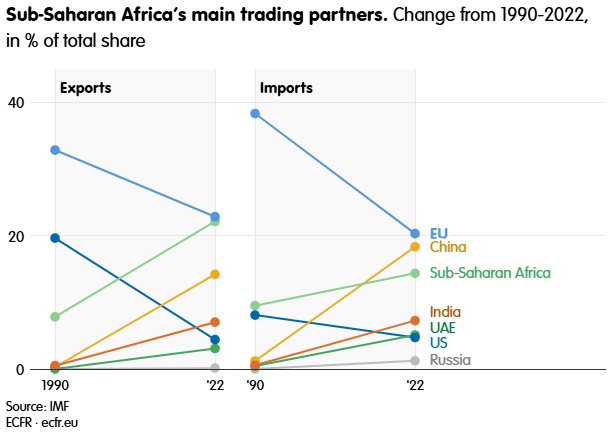

Derzeit ist die EU noch immer der größte Handelspartner der afrikanischen Länder südlich der Sahara, mit Handelsströmen zwischen den beiden Regionen im Wert von rund 300 Milliarden US-Dollar jährlich. Dennoch ist der Anteil der EU am Handel mit den afrikanischen Ländern südlich der Sahara seit 1990 deutlich zurückgegangen. Darin spiegelt sich die Konkurrenz von Ländern wie China wider, dessen rasanter Aufstieg sich in einem starken Anstieg sowohl der Einfuhren als auch der Ausfuhren in die Region zeigt. In der Tat ist China inzwischen ein Konkurrent der EU bei den Einfuhren in die afrikanischen Länder südlich der Sahara.

Die Einfuhren der afrikanischen Länder südlich der Sahara aus China sind vor allem bei Konsumgütern, aber auch zunehmend im Energiesektor und in anderen Industriezweigen gestiegen. Bei den Einfuhren von hochwertigen Gütern wie Maschinen, Chemikalien und Fahrzeugen dominiert hingegen weiterhin die EU. Subsahara-Afrika exportiert in erster Linie Rohstoffe, Mineralien und Öl nach Europa, ähnlich wie seine Exporte in andere Regionen, z. B. nach China und in die Golfstaaten. Aufstrebende Akteure wie die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein stetiges Wachstum ihres Gesamtanteils zu verzeichnen (auch wenn dieser noch nicht 10 % des Gesamtvolumens erreicht).

Die (geo)wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Golf und Afrika nehmen zu

Investitionen und Finanzen

Der Umfang des finanziellen Engagements der Golfstaaten in Afrika unterstreicht die Expansion der Monarchien. In den Jahren 2022 und 2023 werden die Staaten des Golf-Kooperationsrates zusammen fast 113 Mrd. USD an ausländischen Direktinvestitionen in den Kontinent leiten und damit ihre Gesamtinvestitionen aus dem vorangegangenen Jahrzehnt (102 Mrd. USD) übertreffen. Die VAE, Saudi-Arabien und Katar investieren am meisten in Sektoren, die nicht nur ihre Interessen widerspiegeln, sondern in denen Afrikas Bedarf am größten ist: Energie, Klima und Infrastruktur.

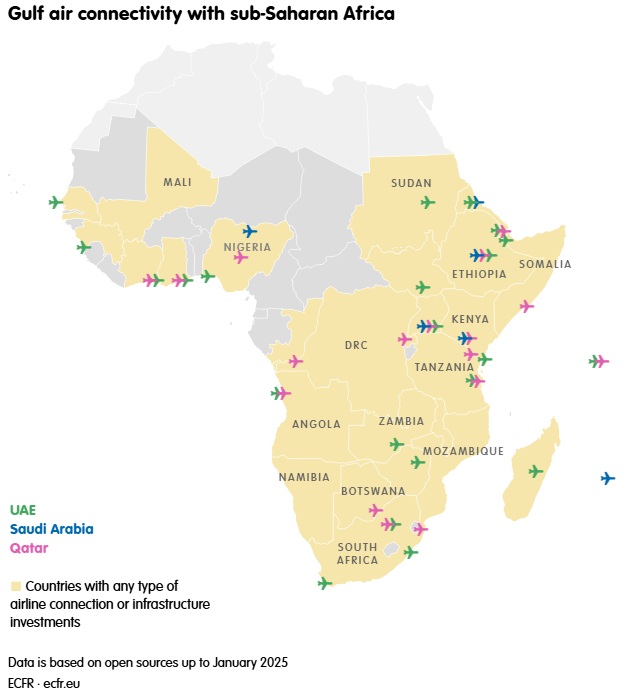

Es sind die Investitionen in die Infrastruktur (und die Konnektivität), die das Rückgrat ihrer Expansion bilden. Die Interessen der Staaten überschneiden sich, aber die VAE investierten zuerst und mit Abstand am meisten in Häfen, Logistiknetze und Sonderwirtschaftszonen. Saudi-Arabien ist der Hauptinvestor in Straßen. Alle drei Staaten sind an der Luftverkehrsanbindung Subsahara-Afrikas beteiligt, wenn auch Saudi-Arabien bisher in geringerem Umfang.

Diese Investitionen eröffnen neue Möglichkeiten auf dem gesamten Kontinent. Sie stärken auch die geostrategische Präsenz der Golfstaaten und tragen dazu bei, eine Lücke in der afrikanischen Infrastruktur zu schließen, die China in den letzten 20 Jahren nur teilweise gefüllt hat - während die EU erst jetzt versucht, mit dem Global Gateway ein Comeback zu starten.

Darüber hinaus tragen die Golfstaaten dazu bei, die Finanzierungslücke zu schließen, die westliche Geldgeber nach ihrem Rückzug hinterlassen haben. Im Jahr 2021 haben die VAE beispielsweise 4,5 Milliarden Dollar zur Unterstützung der Energiewende in Afrika zugesagt. Mit diesem finanziellen Engagement sollen grüne Energie, die Entwicklung der Infrastruktur und die allgemeine Energiewende unterstützt werden. Im März 2024 halfen vier emiratische Banken der Africa Finance Corporation (AFC) bei der Aufnahme von 1,15 Mrd. USD im Rahmen des größten Konsortialkredits, den die AFC je vergeben hat.

Saudi-Arabien, das seit langem über den Saudi Development Fund Entwicklungshilfe für Afrika leistet, unterzeichnete 2023 eine Absichtserklärung mit der AFC zur gemeinsamen Finanzierung von Infrastrukturen auf dem gesamten Kontinent. Ende 2024 sagte die saudische Regierung 41 Mrd. USD zu, um in den nächsten zehn Jahren mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten Neugründungen zu finanzieren, Import- und Exportkredite bereitzustellen und das Wachstum des Privatsektors in Afrika zu fördern.

2022 sagte Katar eine Spende in Höhe von 200 Mio. USD für Klimaanpassungsprojekte in afrikanischen Ländern zu, die durch die Auswirkungen des Klimawandels gefährdet sind, einschließlich der Finanzierung von Programmen zur Bekämpfung von Dürren und Überschwemmungen sowie des Zugangs zu erneuerbaren Energien in netzunabhängigen Gemeinden. Im Jahr 2024 trug sie zur Einrichtung des Virunga Africa Fund I in Ruanda bei, der mit 250 Mio. USD ausgestattet wurde, um soziale Dienste und das Wachstum des Privatsektors in innovativen Bereichen in Ruanda und im übrigen Afrika zu stärken.

Viele der Investitionen und Geschäfte sind jedoch undurchsichtig und mit einer begrenzten Rechenschaftspflicht verbunden. Dies wirft die Frage auf, ob die Finanz- und Investitionspartnerschaften zwischen den Golfstaaten und Afrika wirklich zum beiderseitigen Nutzen sind. Das Machtgleichgewicht kippt aufgrund der finanziellen Stärke der Golfmonarchien oft zugunsten dieser Länder, was zu asymmetrischen Ergebnissen führen kann - einschließlich einer potenziellen Erhöhung der Schuldenlast in Afrika. Obwohl sich diese Investitionen auf Sektoren konzentrieren, die für die Entwicklung Afrikas von entscheidender Bedeutung sind, können sie die zugrunde liegende Dynamik des Extraktivismus, die Afrikas Beziehungen zu externen Akteuren seit jeher prägt, nicht verändern. Wie die Handelsdaten deutlich zeigen, gehören dazu auch die Golfstaaten.

Handel

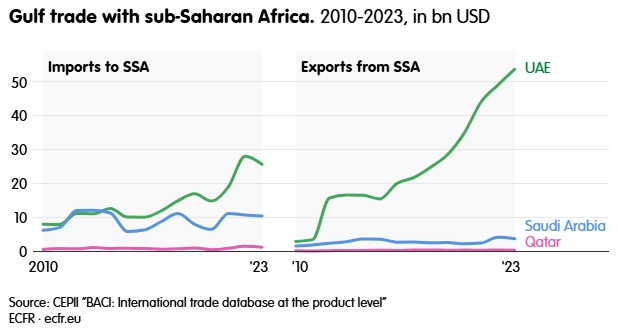

Die Außenpolitik der VAE war lange Zeit stärker auf den Handel ausgerichtet als die der beiden anderen Golfstaaten. Dementsprechend ist der Handel (einschließlich der Waren, die sie über ihre Wirtschaftszonen reimportieren und exportieren) zwischen den VAE und den afrikanischen Ländern südlich der Sahara in den letzten zehn Jahren stark gewachsen. In Katar und Saudi-Arabien waren die Veränderungen dagegen geringer.

Die VAE haben sich schon früh an Handel, Logistik und Dienstleistungen gewagt, um sich nachhaltige Einnahmen zu sichern - vor allem in Dubai, einem Emirat mit sehr begrenzten Ölreserven. Die Emirate haben die Hafen- und Verkehrsinfrastruktur in ganz Afrika umfassend ausgebaut (unter der Leitung von Logistikriesen wie DP World mit Sitz in Dubai und seit kurzem auch Abu Dhabi Ports). Dies hat dazu beigetragen, die VAE zu einem Tor für den Handel zwischen Afrika und der Welt zu machen.

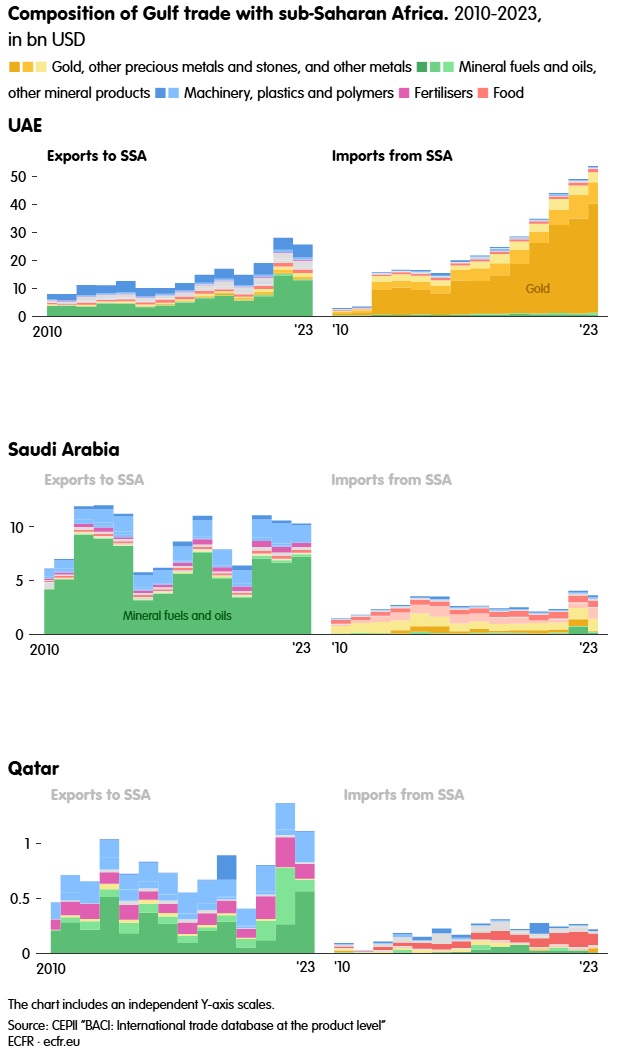

Die Zusammensetzung des Handels zwischen den Golfstaaten und Afrika lässt eine tiefere Dynamik in den Wirtschaftsbeziehungen erkennen. Im Einklang mit ihren globalen Handelsmustern dominieren Kraftstoffe und Kohlenwasserstoffderivate die emiratischen, katarischen und saudischen Exporte nach Afrika südlich der Sahara. Dies spiegelt die zentrale Bedeutung fossiler Brennstoffe für die Expansion der Golfstaaten auf dem Kontinent wider. Die Bevölkerung der afrikanischen Länder südlich der Sahara wächst rapide, und auch die Industrialisierung und Verstädterung in der Region schreitet voran. Der gesamte Energiebedarf Afrikas wird bis 2040 voraussichtlich um 30 % steigen - einschließlich der fossilen Brennstoffe. Dies schafft neue Märkte für die Golfstaaten in Afrika südlich der Sahara.

Die Exporte der afrikanischen Länder südlich der Sahara in die Golfregion bestehen größtenteils aus Metallen und Mineralien, einschließlich Gold, sowie aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Dies unterstreicht, dass die Exportbeziehungen weitgehend extraktiv sind. Der Goldhandel ist in den Beziehungen zwischen Subsahara-Afrika und den VAE besonders bemerkenswert und trägt dazu bei, das Land als einen der wichtigsten Importeure und Veredler des Edelmetalls weltweit zu konsolidieren.

Diese Handelsmuster verdeutlichen die gegenseitigen Abhängigkeiten, zeigen aber auch strukturelle Ungleichgewichte auf. Das Exportprofil der afrikanischen Länder südlich der Sahara, das stark auf Rohstoffe ausgerichtet ist, schränkt die Vorteile für die afrikanischen Staaten ein, während die Golfstaaten von höherwertigen Importen und Exporten profitieren.

Energiediplomatie und der grüne Übergang

Afrikas enorme natürliche Ressourcen machen den Kontinent zu einem zentralen Faktor der globalen Energiewende. Neben den Öl- und Gasvorkommen verfügt er über reichlich Mineralien, die für erneuerbare Technologien unerlässlich sind (z. B. Lithium, Kobalt und Seltene Erden), über ein großes Potenzial an Solarenergie und über gut erhaltene Wälder zum Ausgleich von Kohlenstoff. In Verbindung mit dem großen und steigenden Energiebedarf der Region trägt dies dazu bei, Energie und Klima in den Mittelpunkt der afrikanischen Expansion des Golfs zu stellen.

Eine schnelle Abkehr von fossilen Brennstoffen ist für die Golfstaaten unrealistisch, da sie für ihre Exporteinnahmen und ihr BIP auf diese angewiesen sind. In Afrika hingegen machen Öl und Gas immer noch 40 % des Energieverbrauchs der Endverbraucher aus. Wie bereits erwähnt, schafft dies neue Märkte für die Golfstaaten, auf denen sie dazu beitragen können, den derzeitigen und künftigen Bedarf Afrikas zu decken.

Afrika ist aber auch das Tor zu neuen Energie-Wertschöpfungsketten. Die führenden Politiker der Golfstaaten wissen, dass die Ära der Kohlenwasserstoffe zu Ende geht. Das bedeutet, dass sie den Einfluss, den Öl und Gas ihnen in der globalen Energiepolitik verschafft haben, verlieren könnten. Um ihre Bedeutung aufrechtzuerhalten, wollen sie auch in der grünen Wirtschaft führend sein. Daher arbeiten sie daran, Afrikas Energiemärkte und -ressourcen in ihre umfassendere Strategie für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Wandel zu integrieren.

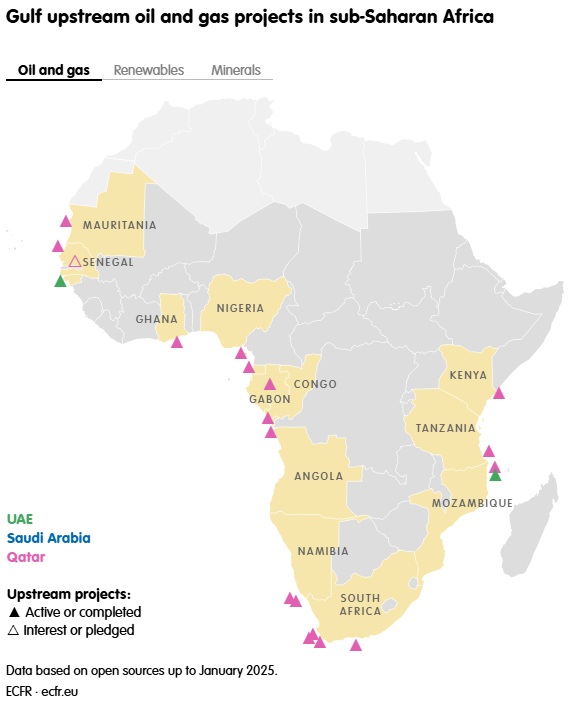

Kohlenwasserstoffe

Die Volkswirtschaften der Golfstaaten setzen auf das Interesse der afrikanischen Regierungen an der weiteren Ausbeutung ihrer Öl- und Gasressourcen, um ihre Einnahmen zu steigern und die wachsende Nachfrage zu befriedigen.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate streben vor allem Investitionen in den Bereichen Vertrieb (Downstream) sowie Transport und Lagerung (Midstream) an, während sie traditionell nur begrenztes Interesse an der afrikanischen Öl- und Gasexploration und -produktion (Upstream) zeigen. Katar hingegen konzentriert sich mehr auf die Erkundung der Upstream-Produktion und die Erhöhung seiner Anteile im afrikanischen LNG-Sektor.

Dies steht im Einklang mit Katars einzigartigem Energieprofil als führendes Land auf dem globalen LNG-Markt. Es entspricht auch der langfristigen Strategie des Landes, seine globale Dominanz im Erdgasbereich zu konsolidieren, zumal die Energiewende die Nachfrage nach saubereren Brennstoffen wie Gas erhöht. Die Vereinigten Arabischen Emirate könnten ebenfalls ein Auge auf den afrikanischen LNG-Sektor werfen, da sie davon ausgehen, dass Erdgas bis 2050 einen größeren Beitrag zu ihrem Energiemix leisten wird, derzeit aber fast ein Drittel ihrer Versorgung von Katar abhängig ist. Afrika könnte sich bei der Ausweitung von Gasinvestitionen als hilfreich erweisen. Der emiratische Energieriese Abu Dhabi National Oil Company ist beispielsweise an Mosambiks Rovuma LNG-Projekt beteiligt und hat ein Gasgeschäft mit BP in Ägypten abgeschlossen.

Die afrikanischen Länder sind sich mit den Golfstaaten einig im Widerstand, gegen den von den fortgeschrittenen Volkswirtschaften befürworteten, raschen Ausstieg aus der Öl- und Gasförderung. Für die afrikanischen Staaten sind Öl und Gas nach wie vor lebenswichtige Quellen für Einnahmen, industrielles Wachstum und Energiesicherheit; die Golfstaaten brauchen diese Ressourcen, da sie für ihren globalen Einfluss und ihre Bemühungen um wirtschaftliche Diversifizierung unerlässlich sind. Dies stellt eine Herausforderung für die europäische Position zu Öl und Gas dar, und ihre gegenseitige Angleichung könnte einen stärkeren Konsens über einen dualen Ansatz für die Energiewende festigen.

Grüne Wertschöpfungsketten

Die Vision "We the UAE 2031" der Vereinigten Arabischen Emirate und die "Vision 2030" Saudi-Arabiens sind Wirtschaftsreformpläne, die Verpflichtungen zur Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften weg von Kohlenwasserstoffen beinhalten. Dies unterstreicht die Einsicht der Staats- und Regierungschefs, dass fossile Brennstoffe vielleicht nicht ewig existieren werden, aber vor allem, dass grüne Wertschöpfungsketten von großem Wert sind. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien (weniger Katar) investieren daher sowohl im Inland als auch im Ausland in die Umstellung auf grüne Energien. Ihre Investitionen ermöglichen es ihnen auch, ihren Einfluss auf die globale Entscheidungsfindung im Energiebereich aufrechtzuerhalten, einschließlich der Geschwindigkeit und der Wege zu einer Netto-Null-Welt und -Wirtschaft.

Mit seinen reichhaltigen Solar- und Windressourcen ist Subsahara-Afrika ein ideales Testgebiet für die Golfstaaten, um ihr Know-how im Bereich der erneuerbaren Energien auszubauen. Es ist auch ein Umfeld, in dem sie skalierbare Projekte entwickeln und exportfähige grüne Technologiekapazitäten aufbauen können.

Alle drei Golfstaaten investieren in Solar- und Windkraftanlagen in Subsahara-Afrika. Auch in anderen Bereichen der erneuerbaren Energien wie Batterien, grüner Wasserstoff und thermische Energie zeigen sie Interesse. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind mit ihren Unternehmen Masdar und AMEA Power führend in diesem Bereich; auch die saudi-arabische ACWA Power mischt mit. Katar hat sich nach Investitionsmöglichkeiten umgesehen, bevorzugt jedoch gemeinsame oder "Brownfield"-Investitionen in Projekte großer ausländischer Unternehmen, um Risiken und Kosten zu begrenzen.

Auch wenn es sich bei mehreren dieser Verpflichtungen heute um Zusagen handelt, könnte ihr Engagement potenziell dazu beitragen, den Zugang zu Energie in Afrika zu erweitern und das kritische Energiedefizit des Kontinents zu beheben. Ihr zweigleisiger Ansatz für die Energiewende ermöglicht es ihnen, für einen pragmatischen Übergang einzutreten, der ein Gleichgewicht zwischen Dekarbonisierung, Energiesicherheit und wirtschaftlicher Entwicklung herstellt und ihren Ruf unter den afrikanischen Regierungen als vorausschauende Staaten im Energiebereich stärkt.

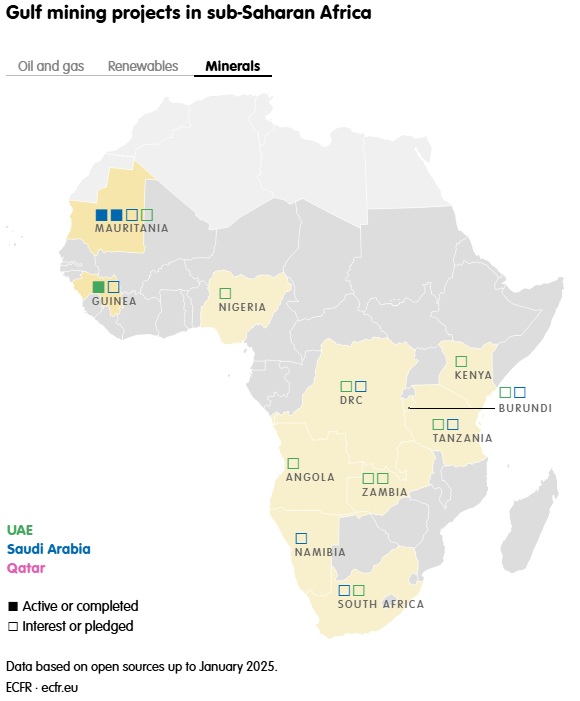

Kritische Mineralien

Gleichzeitig investieren die VAE und Saudi-Arabien in die Wertschöpfungsketten von Mineralien. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Ressourcen für ihre wirtschaftliche Diversifizierung und technologischen Ambitionen.

Gold ist das wichtigste Importprodukt aus Afrika für die VAE. Aber auch andere Mineralien wie Kupfer stehen bei den emiratischen Importen - und auch bei denen nach Saudi-Arabien - an erster Stelle. Diese Mineralien sind das Rückgrat der grünen Wirtschaft. Sie sind auch entscheidend für die digitale Transformation (einschließlich KI und Verteidigung, wobei die VAE bei der Entwicklung ihrer nationalen Verteidigungsindustrie auf Mineralien mit doppeltem Verwendungszweck achten), aber auch für die Infrastruktur.

Im Einklang mit ihrer handelsorientierten Außenpolitik sind die VAE offenbar eher daran interessiert, den Handel mit diesen Rohstoffen anzuzapfen. Saudi-Arabien hingegen scheint sehr daran interessiert zu sein, Rohstoffe zu importieren, um seine industriellen Ambitionen im eigenen Land zu fördern. Im Rahmen der Vision 2030 strebt Saudi-Arabien die Entwicklung der heimischen Fertigungs- und High-Tech-Industrie an, wie z. B. Elektrofahrzeuge und Technologien für erneuerbare Energien. Der Zugang zu afrikanischen Mineralien soll diese Strategie unterstützen, indem er den notwendigen Input für die heimische Produktion liefert und Saudi-Arabien ermöglicht, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen.

Für die afrikanischen Länder ist der globale Wettlauf um wichtige Mineralien eine einzigartige Gelegenheit, über ihre traditionelle Rolle als Rohstofflieferanten hinauszugehen. Viele afrikanische Regierungen erkennen das Potenzial dieser Ressourcen als Katalysator für die Industrialisierung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Steigerung der Wertschöpfung im eigenen Land. Dieser Perspektivwechsel hat zu einer zunehmenden Forderung nach Investitionen geführt, die der lokalen Verarbeitung und Fertigung Vorrang vor der bloßen Gewinnung und dem Export von Rohstoffen einräumen. Es bleibt jedoch ungewiss, inwieweit sich die Akteure am Golf diesen Bestrebungen anschließen werden.

Wo die Golfstaaten auseinanderklaffen

Trotz einiger ähnlicher Faktoren unterscheiden sich die Ansätze der Emirate, Saudi-Arabiens und Katars in Afrika erheblich. Die Nuancen ergeben sich aus den unterschiedlichen innenpolitischen Imperativen und außenpolitischen Strategien der Staaten. Obwohl die Verlagerung auf die Geowirtschaft eindeutig ist, unterstreicht dies, wie die drei Staaten - insbesondere die VAE - immer noch die Sicherheit auf dem gesamten Kontinent sowie in ihren traditionellen Interessenregionen beeinflussen können.

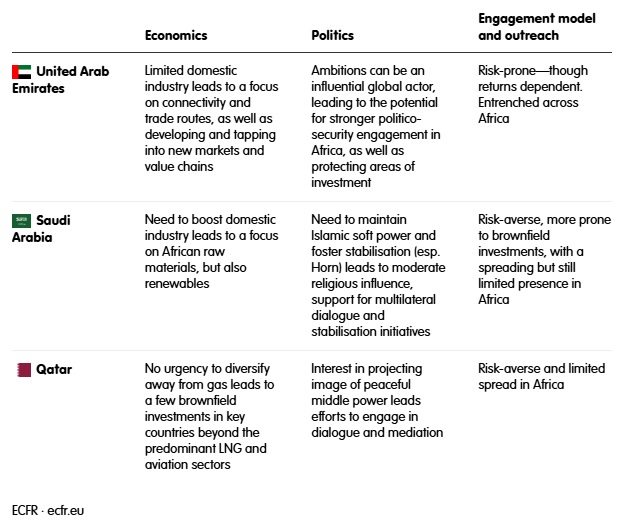

Länderprofile

Die VAE verfügen über keine nennenswerte inländische Industriekapazität (mit Ausnahme des Goldsektors). Das bedeutet, dass sie größere und bessere Handelsrouten benötigen, um ihre Einnahmen zu sichern. Hier bieten die expandierenden Verbrauchermärkte Afrikas und seine zentrale Stellung in grünen Wertschöpfungsketten eine Chance. Abu Dhabi verfolgt einen risikobehafteten, weitgehend staatlich unterstützten Ansatz, der jedoch durch eine starke Orientierung an wirtschaftlichen Erträgen gemildert wird. Die Präsenz der VAE auf dem afrikanischen Kontinent wird immer stärker.

Obwohl sie sich nach außen hin auf die Wirtschaft konzentrieren, sind die VAE nach wie vor in der Lage, politischen Einfluss zur Wahrung ihrer Interessen auszuüben, wie ihr Engagement im Sudan zeigt. Dieser sicherheitspolitische Ansatz ist in anderen Teilen Afrikas weniger sichtbar, obwohl er ein Instrument bleibt, das die emiratisch-afrikanischen Beziehungen in den kommenden Jahren prägen könnte. In dem Maße, wie die wirtschaftlichen Interessen der VAE in Afrika zunehmen, könnte die Führung der VAE feststellen, dass sie mehr zu schützen hat - was das Risiko erhöhen könnte, dass sie den Sicherheitsansatz einsetzt.

Die Energiediplomatie der VAE bestärkt die Vorstellung, dass das Engagement des Landes in Afrika über wirtschaftliche Unternehmungen hinausgehen wird: Die COP28-Klimakonferenz 2024 in Dubai legte beispielsweise die Ambitionen der Emirate offen, die VAE als weltweit führend in der Energiewende zu positionieren. Die Übereinstimmung der Afrikaner mit der Monarchie hinsichtlich der Notwendigkeit eines dualen Ansatzes macht Afrika für Abu Dhabi zu einem wichtigen Schauplatz für die Mobilisierung eines Konsenses.

Saudi-Arabien sieht sich mit dringenden sozioökonomischen Zwängen konfrontiert, die mit einer wachsenden Bevölkerung (größtenteils unter 25 Jahren) und hohen Arbeitslosenquoten zusammenhängen. Dies steht im Gegensatz zu den VAE und Katar, die mit einem Mangel an einheimischen Arbeitskräften zu kämpfen haben. Afrika ist daher ein attraktiver Partner für das wirtschaftliche Transformationsprogramm von Riad, das eine starke Diversifizierung der Wirtschaft vorsieht. Grüne Wertschöpfungsketten haben bei diesen Bemühungen einen hohen Stellenwert. Interne sozioökonomische Zwänge und die Dringlichkeit inländischer Reformen haben Riad jedoch dazu veranlasst, eine risikoaverse Haltung einzunehmen. Dies hat zu einem vorsichtigen und geografisch begrenzten Engagement auf dem afrikanischen Kontinent geführt.

Diese Zurückhaltung steht im Gegensatz zu Riads interventionistischerer Haltung in den 2010er Jahren im nahen Ausland. Seine aggressive Politik, um Verbündete auf der afrikanischen Seite des Roten Meeres zu gewinnen, belastete die Rivalitäten mit seinen Nachbarn. Dazu gehörten zum Beispiel der Krieg der Monarchie gegen die Houthis im Jemen ab 2015 und ihre Einmischung, die zum Sturz des sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir im Jahr 2019 beitrug. Saudi-Arabien setzt nun verstärkt auf Soft Power und Wirtschaftsdiplomatie und nutzt seine traditionelle Führungsrolle in der muslimischen Welt und die Entwicklungshilfe, um seinen Einfluss auszubauen. Dies hat das Land zu einem neuen Ansatz geführt, der weitgehend auf Stabilisierung - vor allem am Horn von Afrika - und multilateralen Dialog ausgerichtet ist. Da Riad jedoch versucht, wirtschaftliche Notwendigkeiten mit geopolitischer Vorsicht in Einklang zu bringen, bleibt sein Engagement in Afrika transaktional. Heute wird es eher von unmittelbaren strategischen Bedürfnissen als von einer langfristigen Vision bestimmt.

Im Gegensatz zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien ist Katar weniger durch den Druck der Energiewende eingeschränkt. Seine Abhängigkeit vom Gas verschafft Doha eine größere wirtschaftliche Stabilität (wenn auch anfällig für eine übermäßige Abhängigkeit von den Gaseinnahmen) und einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Energiemarkt. Katar hat seinen Ansatz in Bezug auf Afrika bisher nicht wesentlich geändert, der sich durch eine Konzentration auf selektive, strategisch wichtige Investitionen auszeichnet, die sowohl politisch als auch wirtschaftlich relevant sind. Diese gezielten Initiativen zielen eher darauf ab, die bilateralen Beziehungen in Schlüsselsektoren zu stärken, als ein breit angelegtes Engagement zu verfolgen.

Diese Zurückhaltung spiegelt Dohas begrenzte institutionelle Kenntnisse über Afrika und eine insgesamt risikoscheue Außenpolitik wider, die oft dazu führt, dass sich Katar eher an "Brownfield"-Investitionen beteiligt, als neue Projekte zu starten. Ähnlich wie Saudi-Arabien verfolgt Katar in politischen Angelegenheiten auf dem Kontinent einen Soft-Power-Ansatz. Dieser zeichnet sich durch eine starke Betonung der Konfliktmediation aus. Katar hat in der Vergangenheit bei Verhandlungen eine wichtige diplomatische Rolle gespielt, z. B. im Darfur-Konflikt, im Grenzstreit zwischen Eritrea und Dschibuti und bei den Versöhnungsbemühungen in Somalia. Erst kürzlich, im März 2025, war sie Gastgeberin von Vermittlungen zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda und konnte beide Seiten an den Verhandlungstisch bringen, wo andere Unterhändler scheiterten. Mit diesem Ansatz will sie ihr weltweites Ansehen als Vermittler von Dialog und Frieden stärken. Ihre Afrika-Strategie ist ein Balanceakt zwischen wirtschaftlichen Prioritäten und umfassenderen diplomatischen Ambitionen.

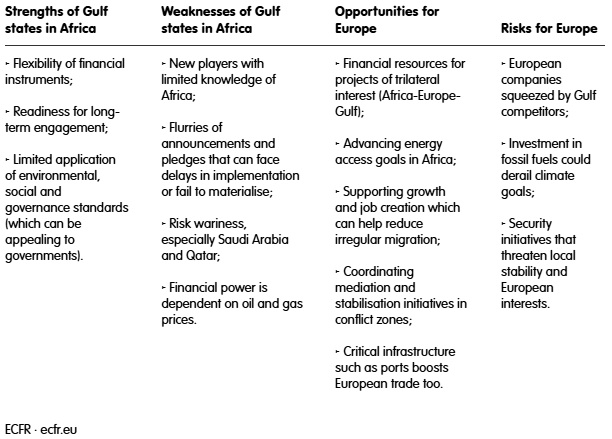

Was dies für Europa bedeutet

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten werden mit den Golfstaaten in Afrika zusammenarbeiten müssen. Wenn sie dies nicht tun, könnte sich ihr politischer und wirtschaftlicher Niedergang auf dem Kontinent beschleunigen. Dies würde wahrscheinlich auch Raum für Machtblöcke wie die Golf-China- und Golf-Russland-Partnerschaften öffnen, um ihre Beziehungen zu afrikanischen Ländern zu vertiefen.

Ein mangelndes Engagement mit den Golfstaaten bedeutet aber auch, dass die Europäer sich Chancen entgehen lassen. Entscheidend ist, dass die Europäer von der Zusammenarbeit mit den Golfmächten profitieren könnten, um sich mit den afrikanischen Regierungen bei der Gestaltung eines wechselseitigen grünen industriellen Wandels abzustimmen. Diese Risiken und Chancen ergeben sich aus den Stärken und Schwächen des Engagements der Golfstaaten in Afrika.

Diese Merkmale schaffen auch Synergien zwischen Europa und den Golfstaaten in Afrika. Die EU und ihre Mitgliedstaaten können in Sektoren, die für die Interessen der Golfstaaten von entscheidender Bedeutung sind, einen einzigartigen Mehrwert schaffen, der dazu beitragen könnte, die Risiken für beide Seiten zu mindern. Die Golfstaaten würden zum Beispiel von europäischem technologischem Know-how und Innovationen in Bereichen wie erneuerbare Energien profitieren. Darüber hinaus verfügen die Europäer über umfangreiche Erfahrungen und ein großes Interesse an der Entwicklung von Humankapital; Saudi-Arabiens und Katars Soft-Power-Ansatz bedeutet, dass sie ein wachsendes Interesse an der Bereitstellung von Bildung und Ausbildung haben. Diese Kombination könnte dazu beitragen, die qualifizierten und gut ausgebildeten Arbeitskräfte aufzubauen, die Afrikas rasche Entwicklung und Industrialisierung erfordert. Weitere Synergien ergeben sich aus der langjährigen politischen und institutionellen Präsenz der Europäer in ganz Afrika sowie aus ihrer Konzentration auf regulatorische Rahmenbedingungen und ihrer Erfahrung im Umgang mit afrikanischen Märkten und Regierungsstrukturen. All dies könnte den weniger afrikaerfahrenen Golfstaaten von Nutzen sein und dazu beitragen, ihre Anfälligkeit für politische und wirtschaftliche Unwägbarkeiten zu minimieren.

Die Europäer würden durch den Zugang zu den finanziellen Ressourcen der Golfstaaten, ihre Fähigkeit zur Durchführung von Großprojekten und ihre Bemühungen um den Ausbau der Konnektivität von gegenseitigem Nutzen profitieren. Die Monarchien bauen auch ihren Einfluss in Foren wie den Vereinten Nationen und der G20 sowie speziell im Energiesektor aus (z. B. auf den COP-Klimakonferenzen, aber auch auf dem saudi-arabischen Future Minerals Forum). Auf diese Weise könnten die Europäer ihre Beziehungen zu den Golfstaaten in Afrika nutzen, um auf die Forderungen des globalen Südens nach Gleichberechtigung in der Weltordnungspolitik zu reagieren. Dies würde nicht nur Europas Rolle bei Afrikas nachhaltigem Wachstum stärken, sondern auch den Europäern helfen, einen Wettbewerbsvorteil in der sich entwickelnden globalen Energie- und geoökonomischen Landschaft zu behalten.

Auch die afrikanischen Regierungen würden davon profitieren. Die Pflege eines breiten Spektrums an internationalen Partnern steht im Mittelpunkt ihrer neuen geopolitischen und wirtschaftlichen Verhandlungsmacht. Das bedeutet, dass die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Europa und den Golfstaaten für die Afrikaner von entscheidender Bedeutung sein könnte, um die Risiken einer abnehmenden europäischen Präsenz und der zunehmenden (aber noch im Entstehen begriffenen) Expansion der Golfstaaten zu mindern.

Wie die Europäer reagieren sollten

Zunächst sollten sich die EU und ihre Mitgliedstaaten auf vier Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Golfstaaten und den afrikanischen Staaten konzentrieren.

1.Zusammenarbeit und Zugang zu Energie. Die wachsende Präsenz der Golfstaaten bei der Energiewende in Afrika bedeutet, dass die Europäer dazu beitragen können, den Zugang zu (sauberer) Energie auf dem gesamten Kontinent zu verbessern. Die Golfstaaten investieren in Stromerzeugungsprojekte und Verkehrsnetze. Diese könnten das Wirtschaftswachstum Afrikas fördern, zur Markterweiterung (auch durch regionale Integration) beitragen und den Kontinent für andere Investoren attraktiver machen. Europas technologisches Know-how im Bereich der erneuerbaren Energien ergänzt die Investitionsmöglichkeiten und Ambitionen der Golfstaaten in diesem Sektor.

a.Eine Chance: Die Europäer sollten gemeinsame Investitionen mit den Golfstaaten in Projekte für erneuerbare Energien in Afrika in Betracht ziehen. Masdar in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ACWA Power in Saudi-Arabien können große Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien durchführen. Europäische Regierungen und Unternehmen würden von einer Zusammenarbeit mit solchen Unternehmen und mit afrikanischen Regierungen profitieren, nicht nur um Afrikas Kapazitäten für erneuerbare Energien zu steigern, sondern auch um die Risiken und Kosten von Investitionen zu senken. So arbeitet die mauretanische Regierung bereits mit Infinity Power aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem deutschen Entwickler Conjuncta zusammen, um eine 10-Gigawatt-Anlage für grünen Wasserstoff im Land zu entwickeln. Europäische Energieunternehmen sollten sich auch die Risikovermeidung und das Interesse Katars an der Verringerung von Risiken durch Partnerschaften zunutze machen, um ihre Aktivitäten auszubauen (wie in einer Vereinbarung zwischen dem italienischen Unternehmen Enel Green Power und der Qatar Investment Authority aus dem Jahr 2024 angedeutet).

b.Risiko: Wenn die Europäer diese Möglichkeiten nicht wahrnehmen, könnten die Golfstaaten den Sektor der erneuerbaren Energien in Afrika dominieren. Ihre Beteiligung an der Expansion des Energiemarktes des Kontinents könnte dazu führen, dass golfzentrierte Politiken Vorrang vor europäischen oder afrikanischen Klima- und Energie- sowie Industrieinteressen haben. Ohne eine stärkere europäische Präsenz läuft Europa Gefahr, Möglichkeiten zu verpassen, Afrikas Energielandschaft in einer Weise mitzugestalten, die sowohl den europäischen Interessen als auch den globalen Klimazielen gerecht wird.

2.Regionalübergreifende Infrastrukturentwicklung. Die Investitionen der Golfstaaten in die Infrastruktur und die regionale Anbindung bedeuten, dass die Europäer dazu beitragen könnten, das Wirtschaftswachstum in Afrika anzukurbeln und das Interesse der Investoren zu wecken. Angesichts des Umfangs und der Komplexität dieser Projekte würde eine trilaterale Zusammenarbeit dazu beitragen, Kosten, Risiken und Fachwissen zu verteilen. Durch eine proaktive Zusammenarbeit mit den Golfstaaten, insbesondere mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien, können sich die Europäer eine Rolle bei der Umgestaltung der Infrastruktur in Afrika sichern. Auf diese Weise könnten sie sicherstellen, dass Großprojekte auch mit den europäischen Handelsinteressen und langfristigen strategischen Prioritäten in Einklang stehen.

a.Eine Chance: Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten mit den Golfstaaten und den afrikanischen Staaten im Infrastrukturbereich zusammenarbeiten und sich dabei auf die maritimen und logistischen Fähigkeiten der VAE und die umfangreichen Infrastrukturinvestitionen Saudi-Arabiens konzentrieren. Dies würde es ihnen ermöglichen, wichtige Projekte zu beschleunigen, von Straßen bis hin zu Kraftwerken und Energieverteilungssystemen. Die Europäer sollten auch mit den Golfstaaten und den afrikanischen Staaten bei überregionalen Eisenbahnen zusammenarbeiten. Eine trilaterale Zusammenarbeit bei Initiativen wie dem "Lobito-Korridor" (der Angola, die Demokratische Republik Kongo und Sambia verbindet) würde zur Entwicklung einer hochwirksamen Infrastruktur beitragen, die kein einzelner Staat ohne Weiteres allein durchführen könnte.

b.Risiko: Wenn Europa dies nicht tut, läuft es Gefahr, von neuen Handelskorridoren und Lieferketten, die die wirtschaftliche und geopolitische Landschaft des Kontinents prägen werden, ausgeschlossen zu werden. Die Kontrolle über kritische Infrastrukturen - Häfen, Eisenbahnen, Logistikknotenpunkte und Energienetze - ist ein wesentliches Instrument des geoökonomischen Einflusses, das darüber entscheidet, wer das Wirtschaftswachstum Afrikas fördert und davon profitiert. Bleibt Europa passiv, könnten die Golfstaaten und andere externe Akteure die Infrastruktur Afrikas in einer Weise gestalten, die den europäischen Zugang einschränkt, die Marktteilnahme europäischer Unternehmen begrenzt und den Gesamteinfluss Europas auf die regionale wirtschaftliche Integration schwächt.

3.Aufbau von Kapazitäten und Entwicklung von Humankapital. Die rasche Entwicklung Afrikas erfordert gut ausgebildete und qualifizierte Arbeitskräfte. Saudi-Arabien und Katar haben ein wachsendes Interesse an der allgemeinen und beruflichen Bildung, einem Bereich, in dem die Europäer über umfangreiche Erfahrungen verfügen. Dies ist ein weiterer möglicher Bereich für eine trilaterale Zusammenarbeit.

a. Eine Chance: Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten mit den Ländern Afrikas und der Golfregion zusammenarbeiten, um gemeinsame Initiativen zum Aufbau von Kapazitäten zu starten. Die Europäer würden durch ihre Erfahrung mit fortgeschrittenen Ausbildungsmodellen, dem Aufbau von Institutionen und rechtlichen Rahmenbedingungen einen einzigartigen Beitrag zu diesen Bemühungen leisten. Darüber hinaus sollten die afrikanischen Länder neue Anstrengungen der Golfstaaten proaktiv mit europäischem Know-how koordinieren, insbesondere in wichtigen Bereichen wie Energie und Infrastruktur.

b. Risiko: Die Untätigkeit der europäischen und afrikanischen Regierungen könnte dazu führen, dass die von den Golfstaaten geführten Ausbildungsprogramme Afrikas Arbeitskräfte nach den strategischen Prioritäten der Monarchien formen. Damit besteht die Gefahr, dass der europäische Einfluss auf die künftige Entwicklung Afrikas eingeschränkt wird. Es könnte auch den europäischen Zugang zu qualifizierten afrikanischen Arbeitskräften gefährden - eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass ausländische Investoren die afrikanischen Anforderungen an lokale Inhalte erfüllen können.

4. Finanzinstrumente und Investitionsmechanismen. Die Entwicklung Afrikas erfordert beträchtliche Kapitalzuflüsse, aber Investoren sehen den Kontinent oft als hohes Risiko an. Die wachsende Rolle der Golfstaaten sowohl als Finanzier als auch als Entwickler der afrikanischen Energieinfrastruktur bietet Möglichkeiten für gemeinsame Strategien zur Risikominderung. Dies würde sowohl den europäischen als auch den Investoren aus den Golfstaaten helfen, diese Risiken zu überwinden. Durch die Bündelung von Ressourcen und Fachwissen können Europa und die Golfstaaten das verfügbare Kapital erweitern, um Afrikas Finanzierungslücken zu schließen - insbesondere für große Energie- und Infrastrukturprojekte.

a. Eine Chance: Europäische Finanzinstitute sollten mit ihren afrikanischen Partnern und Investoren und Entwicklern aus den Golfstaaten zusammenarbeiten, um das Risiko ihrer Investitionen in Afrika zu verringern. Dazu sollten beispielsweise die Europäische Investitionsbank und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung gehören, aber auch die Förderbanken der Mitgliedstaaten wie die KfW (Deutschland) oder die Cassa Depositi e Prestiti (Italien). Eine solche Zusammenarbeit würde ihnen helfen, das Risiko von Investitionen zu verringern und große Infrastruktur- und Energieprojekte durchzuführen oder bestehende Projekte zu erweitern. Diese Zusammenarbeit wäre besonders für risikoscheue Länder wie Saudi-Arabien und Katar interessant.

b. Risiko: Andernfalls könnten Investoren aus den Golfstaaten die Investitionslandschaft in Afrika zunehmend dominieren. Diese Verschiebung könnte zu Finanzstrukturen führen, die zwar für die Interessen der Golfstaaten effektiv sind, aber möglicherweise nicht mit den europäischen Geschäftspraktiken, Regulierungsstandards oder langfristigen Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen. Dies würde wahrscheinlich dazu führen, dass europäische Unternehmen mit einem wettbewerbsintensiveren und undurchsichtigeren Investitionsumfeld konfrontiert würden. Es könnte auch die Fähigkeit Europas untergraben, Investitionen zu fördern, die sowohl den Bedürfnissen Afrikas als auch den europäischen Zielen entsprechen.

Diese vier ersten Gelegenheiten könnten als Testfeld für die trilaterale Zusammenarbeit dienen. Dies wiederum könnte neue Synergien zwischen allen drei Parteien schaffen. Die Europäer wären dann in der Lage, auf diesem ersten Engagement aufzubauen, um ihre geopolitischen und geoökonomischen Interessen in Afrika zu wahren und gleichzeitig neue Partnerschaften mit aufstrebenden Mächten zu entwickeln, von denen die Europäer weit über den Kontinent hinaus profitieren könnten.

Danksagung

Wir möchten der Bill and Melinda Gates Foundation für ihre großzügige Unterstützung danken, die es uns ermöglichte, Workshops zu organisieren und umfangreiche Recherchen und Reisen durchzuführen. Wir sind Kim Butson, unserer Redakteurin, sehr dankbar dafür, dass sie uns geholfen hat, eine klare Richtung einzuschlagen, und für ihre unerschütterliche Geduld insbesondere in den letzten Redaktionsphasen. Und Nastassia Zenovich, die unseren Ideen eine so großartige visuelle Form gegeben hat. Wir sind auch den Kolleginnen und Kollegen der ECFR-Teams für Afrika und MENA sehr dankbar für regelmäßiges Brainstorming und dafür, dass sie uns geholfen haben, unsere Annahmen zu hinterfragen. Nicht zuletzt wäre dieses Papier nicht möglich gewesen ohne die vielen Beamten, Diplomaten, Experten und Denker in Europa, Afrika und der Golfregion, die großzügig ihre Zeit und ihre Ideen zur Verfügung gestellt und damit einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung dieses Projekts geleistet haben.

First published in :

Corrado Čok ist Gastwissenschaftler beim European Council on Foreign Relations. In seiner Forschung untersucht Čok die Rolle der Golfstaaten in Afrika mit einem Schwerpunkt auf den Infrastruktur- und Energiesektoren.

Maddalena Procopio ist Senior Policy Fellow im Afrika-Programm des European Council on Foreign Relations. Ihre Hauptforschungsinteressen sind die Geopolitik und die internationalen Beziehungen der afrikanischen Region, insbesondere die Beziehungen zwischen Afrika, China und Afrika und der EU, aufstrebende Mittelmächte, die Rolle Afrikas bei der globalen Energiewende sowie das östliche und südliche Afrika.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!