Defense & Security

Мирные договорённости между Индией и Пакистаном не отменяют структурных сдвигов в региональной безопасности Южной Азии

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: May.10,2025

May.19, 2025

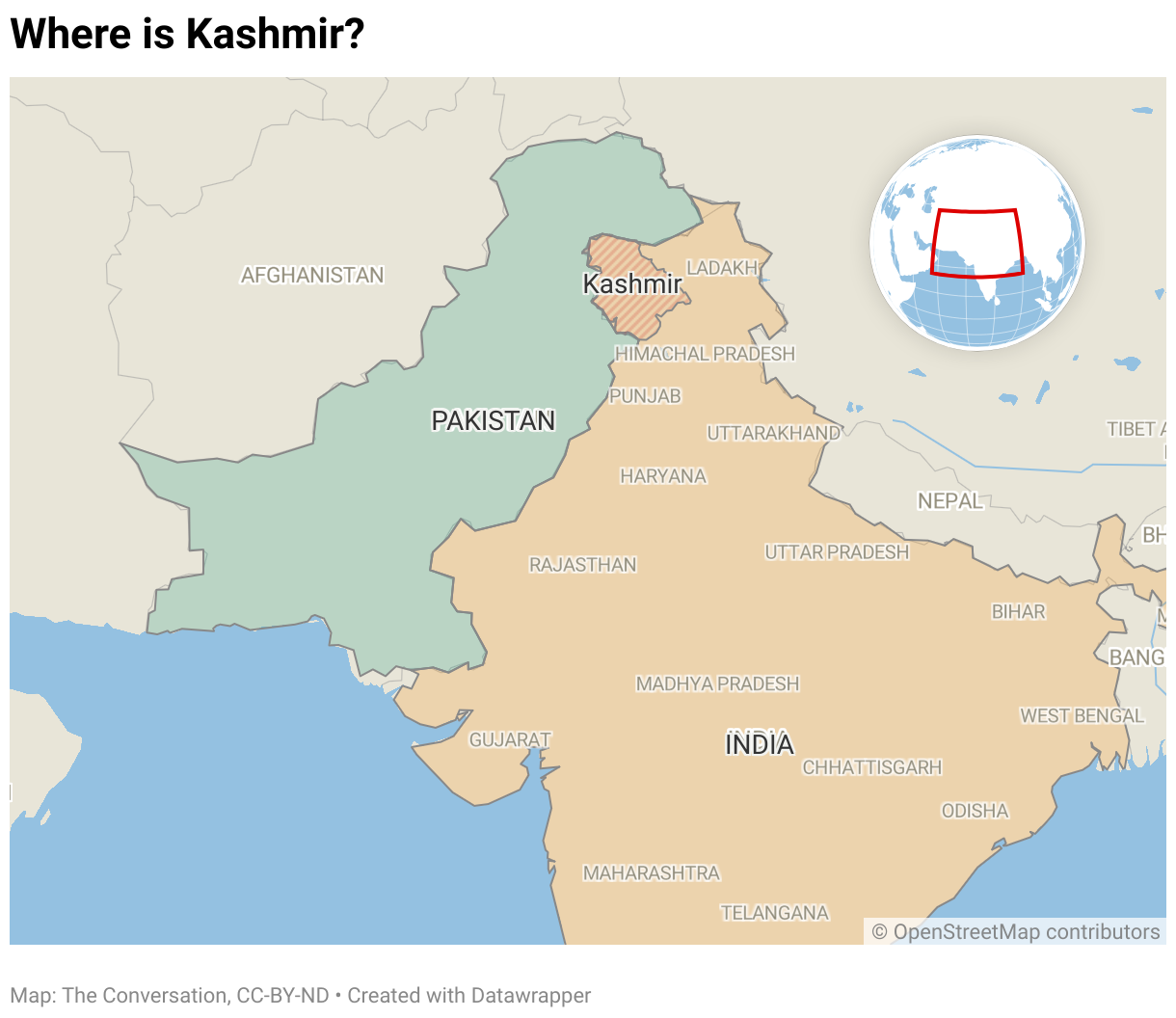

Индия и Пакистан уже не раз становились свидетелями подобного сценария: террористическая атака с жертвами среди индийцев вызывает цепочку ответных шагов, приводящую к эскалации и ставящую Южную Азию на грань полномасштабной войны. А затем наступает деэскалация. Общие черты данной модели вновь проявились в ходе текущего кризиса, завершившегося объявлением о прекращении огня 10 мая 2025 года. Однако в одном ключевом аспекте данное обострение — начавшееся 22 апреля с террористической атаки в подконтрольной Индии части Кашмира, в результате которой погибли 26 человек — значительно отклоняется от ранее наблюдавшихся сценариев. Впервые в истории конфликта между двумя ядерными державами произошёл прямой обмен ракетными ударами по объектам, расположенным на территории обеих стран. Кроме того, были задействованы современные ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты, что также стало прецедентом. Как исследователь, специализирующийся на ядерных соперничествах — в особенности в контексте индийско-пакистанских отношений — я выражаю серьёзную обеспокоенность тем, что подрыв международных норм государственного суверенитета, ослабление интереса и влияния США в регионе, а также накопление передовых военных и цифровых технологий значительно повышают вероятность быстрой и неконтролируемой эскалации в случае нового триггера в Южной Азии. Эти изменения совпали с внутренними политическими сдвигами в обеих странах. Про-индуистский национализм правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди усилил межобщинную напряжённость в стране. Тем временем влиятельный глава пакистанской армии, генерал Саид Асим Мунир, поддержал теорию «двух наций», согласно которой Пакистан является родиной мусульман, а Индия — индуистов. Религиозная символика проявилась даже в названиях военных операций, проведённых Индией и Пакистаном. Индия обозначила свою кампанию как «Операция Синдуур» — в честь красной краски, которую замужние индуистские женщины наносят на пробор волос. Такое название было воспринято как провокационный символический жест, адресованный вдовам погибших в результате атаки в Кашмире. В ответ Пакистан инициировал операцию под названием «Буньян-уль-Марсус» — арабским выражением из Корана, переводимым как «прочное строение», что также придало конфликту религиозно-идеологическую окраску.

Соперничество между Индией и Пакистаном унесло десятки тысяч жизней, проявившись в ряде масштабных вооружённых конфликтов: в 1947–1948, 1965 и 1971 годах. Однако начиная с конца 1990-х годов, каждый раз, когда обе страны оказывались на пороге войны, разворачивался уже знакомый сценарий деэскалации: напряжённая дипломатия, зачастую при посредничестве США, позволяла снизить уровень конфронтации. Так, в 1999 году прямое вмешательство президента США Билла Клинтона способствовало завершению Каргильского конфликта — ограниченной войны, начавшейся в результате вторжения пакистанских подразделений через линию контроля в индийскую часть Кашмира. Под давлением Вашингтона Пакистан согласился на вывод войск, избежав дальнейшей эскалации. После нападения на индийский парламент в 2001 году, совершённого, как считается, террористами, связанными с базирующимися в Пакистане группировками «Лашкар-э-Тайба» и «Джейш-е-Мухаммад», заместитель госсекретаря США Ричард Армитидж осуществлял активную челночную дипломатию между Нью-Дели и Исламабадом, предотвращая прямой военный конфликт. Аналогичным образом, после терактов в Мумбаи в 2008 году, унёсших жизни 166 человек, Соединённые Штаты вновь оперативно подключились к дипломатическому урегулированию. Высокоуровневая активность позволила сдержать возможную ответную военную акцию со стороны Индии и снизила риск эскалации. В более недавний период — в 2019 году, во время кризиса, связанного с атакой смертника в Пулваме (Кашмир), в результате которой погибли 40 сотрудников индийских сил безопасности, — именно давление со стороны США вновь сыграло ключевую роль в предотвращении широкомасштабного конфликта. Бывший госсекретарь Майк Помпео позднее писал в своих мемуарах: «Я не думаю, что мир по-настоящему осознаёт, насколько близко соперничество между Индией и Пакистаном подошло к ядерному конфликту в феврале 2019 года».

Вашингтон, в роли миротворца выглядит логично: у него есть влияние и собственный интерес. Во время холодной войны США сформировали тесный союз с Пакистаном, чтобы противостоять Индии с СССР. А после терактов 11 сентября США направили десятки миллиардов долларов военной помощи Пакистану как своему передовому партнеру в “войне с терроризмом”. Одновременно, начиная с начала 2000-х годов, США начали развивать Индию как стратегического партнера. Стабильный Пакистан был ключевым партнером США в войне в Афганистане; дружественная Индия - стратегическим противовесом Китаю. И это давало США как мотивацию, так и авторитет, чтобы выступать эффективным посредником во времена кризисов между Индией и Пакистаном. В настоящее время дипломатическое внимание США всё более отдаляется от Южной Азии. Хотя этот процесс начался ещё после завершения холодной войны, особенно отчётливо он проявился после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. В последние годы внешнеполитическая повестка Вашингтона в значительной степени сосредоточена на конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке, что оставляет регион Южной Азии на периферии стратегических приоритетов. С момента вступления Дональда Трампа в должность президента в январе 2025 года Соединённые Штаты так и не назначили послов ни в Индию, ни в Пакистан, а также не утвердили помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии. Отсутствие ключевых дипломатических фигур на этих направлениях серьёзно ограничило возможности США для проведения активной посреднической политики в регионе и ослабило их влияние на развитие кризисных ситуаций. И хотя Трамп заявил, что прекращение огня 10 мая стало результатом “долгой ночи переговоров при посредничестве США”, заявления Индии и Пакистана, похоже, умаляют участие США, акцентируя внимание на двустороннем характере переговоров. Если подтвердится, что роль Вашингтона как посредника между Пакистаном и Индией была ослаблена, то не вполне ясно, кто (если вообще кто-либо) сможет занять это место. Китай, который пытался утвердиться в роли посредника в других регионах, не рассматривается как нейтральная сторона из-за тесного союза с Пакистаном и прошлых пограничных конфликтов с Индией. Другие региональные игроки, такие как Иран и Саудовская Аравия, пытались вмешаться в последний кризис, но ни один из них не обладает влиянием, сопоставимым с США или Китаем. Отсутствие внешнего посредничества, конечно, само по себе не является проблемой. Исторически иностранное вмешательство — особенно поддержка Пакистана со стороны США в годы холодной войны — часто осложняло ситуацию в Южной Азии, создавая военные перекосы и усиливая жёсткие позиции сторон. Однако прошлый опыт показывает, что внешнее давление — особенно со стороны Вашингтона — может быть эффективным.

Недавняя эскалация разворачивалась на фоне еще одного процесса: эрозии международных норм со времен окончания холодной войны и особенно стремительно – после 2001 года. С момента начала "войны с терроризмом" США систематически размывали международно-правовые рамки, прибегая к практикам, которые нарушают фундаментальные нормы: превентивные удары по другим государствам, внесудебные казни с помощью дронов и применение "усиленных методов допроса" — приёмов, которые международные юристы и правозащитники однозначно рассматривают как формы пыток. "В последнее время израильские операции в Газе, Ливане и Сирии подверглись широкой критике за нарушения норм международного гуманитарного права, однако это повлекло лишь незначительные последствия. Проще говоря, геополитические нормы утратили силу: действия, которые раньше считались недопустимыми «красными линиями», сегодня совершаются почти безнаказанно. Для Индии и Пакистана такая среда создает как возможности, так и риски. Обе страны могут ссылаться на поведение других государств, чтобы оправдать свои решительные действия, которые в прошлые годы сочли бы чрезмерными – такие как нападения на места поклонения или нарушения суверенитета.

Но, как мне кажется, то, что действительно отличает последний кризис от предыдущих – это его многодоменный характер. Конфликт больше не ограничивается традиционными военными столкновениями вдоль линии контроля, как это было в течение первых пяти десятилетий кашмирского вопроса. До кризиса 2019 года обе страны в значительной степени воспринимали линию контроля как фактическую границу, соблюдая её в рамках военных действий. С тех пор произошло опасное развитие ситуации: сначала – авиаудары по территориям друг друга через границу, а теперь – конфликт, охватывающий одновременно традиционную военную сферу, киберпространство и информационную борьбу. Сообщается, что пакистанские истребители J-10 китайского производства сбили несколько индийских самолётов, включая современные французские Rafale. Это противостояние между китайским и западным вооружением представляет собой не просто двусторонний конфликт, но и косвенное испытание конкурирующих мировых военных технологий — добавляя новый уровень соперничества великих держав к текущему кризису. Кроме того, использование барражирующих дронов, предназначенных для атаки на радиолокационные системы, представляет собой значительную эскалацию технологической сложности трансграничных атак по сравнению с предыдущими годами. Конфликт значительно распространился и на киберпространство. Пакистанские хакеры, выступающие под названием «Киберсила Пакистана», заявили о взломе нескольких индийских оборонных учреждений, что могло привести к компрометации персональных данных и учётных данных сотрудников. Одновременно с этим социальные сети и новая праворадикальная медиасреда в Индии стали важным полем сражения. Ультранационалистические голоса в Индии подстрекали к насилию против мусульман и кашмирцев; в Пакистане антииндийская риторика аналогично усилилась в интернете.

Возникшие изменения породили новые пути к эскалации, к которым традиционные механизмы кризисного реагирования не были приспособлены Особое беспокойство вызывает ядерный аспект. Пакистанская ядерная доктрина гласит, что страна применит ядерное оружие в случае угрозы своему существованию, и она разработала тактическое ядерное оружие малой дальности, предназначенное для нейтрализации конвенционального превосходства Индии. В то же время Индия фактически ослабила свою историческую политику неприменения ядерного оружия первым, что создало неопределённость в её операционной доктрине. К счастью, как свидетельствует объявление о прекращении огня, на этот раз, похоже, возобладали посреднические голоса. Однако размывающиеся нормы, ослабление дипломатии великих держав и появление многодоменной войны, по моему мнению, превратили этот последний всплеск насилия в опасный поворотный момент. Развитие событий в ближайшей перспективе даст ключевое представление о том, насколько ядерные соперники способны сдерживать эскалацию конфликта в условиях новой, всё более нестабильной и опасной реальности.

First published in :

Фарах Н. Джан — политолог и старший преподаватель, преподающий в Программе международных отношений в Университете Пенсильвании. Ранее она преподавала в Университете Ратгерса в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси. Ее исследования сосредоточены на межгосударственном соперничестве и альянсах, причинах и последствиях распространения ядерного оружия, а также политике безопасности Южной Азии и Ближнего Востока. Ее работы публиковались в ряде научных и политических изданий, включая Foreign Policy, Responsible Statecraft, The Diplomat, Arab News, Asraq Al-Awsat, Foreign Policy Journal и Democracy & Security.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!