Defense & Security

Le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan ne doit pas occulter le fait que les normes ont changé en Asie du Sud, ce qui rendra à l'avenir la désescalade beaucoup plus difficile.

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: May.10,2025

May.19, 2025

L'Inde et le Pakistan ont déjà vu ce scénario se dérouler : un attentat terroriste au cours duquel des Indiens sont tués entraîne une succession de mesures d'escalade qui précipitent l'Asie du Sud au bord d'une guerre totale. Puis il y a une désescalade.

Concernant la dernière crise, les grandes lignes de ce schéma ont déjà été tracées, la dernière étape étant l'annonce d'un cessez-le-feu le 10 mai 2025.

Mais, d'un autre point de vue, cette flambée - qui a débuté le 22 avril par un attentat meurtrier au Cachemire sous contrôle indien, et fait 26 morts - représente une rupture importante avec le passé. Elle s'est traduite par des échanges directs de missiles visant des sites à l'intérieur des deux territoires et par l'utilisation, pour la première fois, de systèmes de missiles avancés et de drones par les deux rivaux nucléaires.

En tant que spécialiste des rivalités nucléaires, en particulier entre l'Inde et le Pakistan, je crains depuis longtemps que l'érosion des normes internationales de souveraineté, la diminution de l'intérêt et de l'influence des États-Unis dans la région et le stockage de technologies militaires et numériques avancées n'augmentent considérablement le risque d'une escalade rapide et incontrôlée en cas de déclenchement d'un conflit en Asie du Sud.

Ces changements ont coïncidé avec des changements politiques internes dans les deux pays. Le nationalisme pro-hindou du gouvernement du premier ministre indien Narendra Modi a exacerbé les tensions communautaires dans le pays. De son côté, le puissant chef de l'armée pakistanaise, le général Syed Asim Munir, a adopté la « théorie des deux nations », selon laquelle le Pakistan est une patrie pour les musulmans du sous-continent et l'Inde pour les hindous.

Ce cadre religieux s'est même manifesté dans la dénomination des opérations militaires des deux pays. Pour l'Inde, il s'agit de l'opération « Sindoor », une référence au vermillon rouge utilisé par les femmes hindoues mariées et un clin d'œil provocateur aux veuves de l'attentat du Cachemire. Le Pakistan a appelé sa contre-opération « Bunyan-un-Marsoos », une expression arabe tirée du Coran qui signifie « une structure solide ».

Le rôle de Washington

La rivalité entre l'Inde et le Pakistan a coûté des dizaines de milliers de vies au cours des multiples guerres de 1947-48, 1965 et 1971. Mais depuis la fin des années 1990, chaque fois que l'Inde et le Pakistan ont frôlé la guerre, un scénario familier de désescalade s'est déroulé : une diplomatie intense, souvent menée par les États-Unis, a permis de désamorcer les tensions.

En 1999, la médiation directe du président Bill Clinton a mis fin au conflit de Kargil - une guerre limitée déclenchée par le franchissement de la ligne de contrôle par les forces pakistanaises dans le Cachemire administré par l'Inde - en pressant le Pakistan de se retirer.

De même, après l'attaque du Parlement indien en 2001 par des terroristes prétendument liés aux groupes pakistanais Lashkar-e-Taiba et Jaish-e-Mohammed, le vice-secrétaire d'État américain Richard Armitage a engagé une intense navette diplomatique entre Islamabad et New Delhi, évitant ainsi la guerre.

Après les attentats de Mumbai en 2008, où 166 personnes ont été tuées par des terroristes liés au Lashkar-e-Taiba, une intervention diplomatique américaine rapide et de haut niveau a permis de limiter la réaction de l'Inde et de réduire le risque d'une escalade du conflit.

Pas plus tard qu'en 2019, lors de la crise de Balakot - qui faisait suite à un attentat suicide à Pulwama, au Cachemire, ayant tué 40 membres du personnel de sécurité indien - ce sont les pressions diplomatiques américaines qui ont permis de contenir les hostilités. L'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo écrira plus tard dans ses mémoires : « Je ne pense pas que le monde sache correctement à quel point la rivalité entre l'Inde et le Pakistan a failli déboucher sur une conflagration nucléaire en février 2019. »

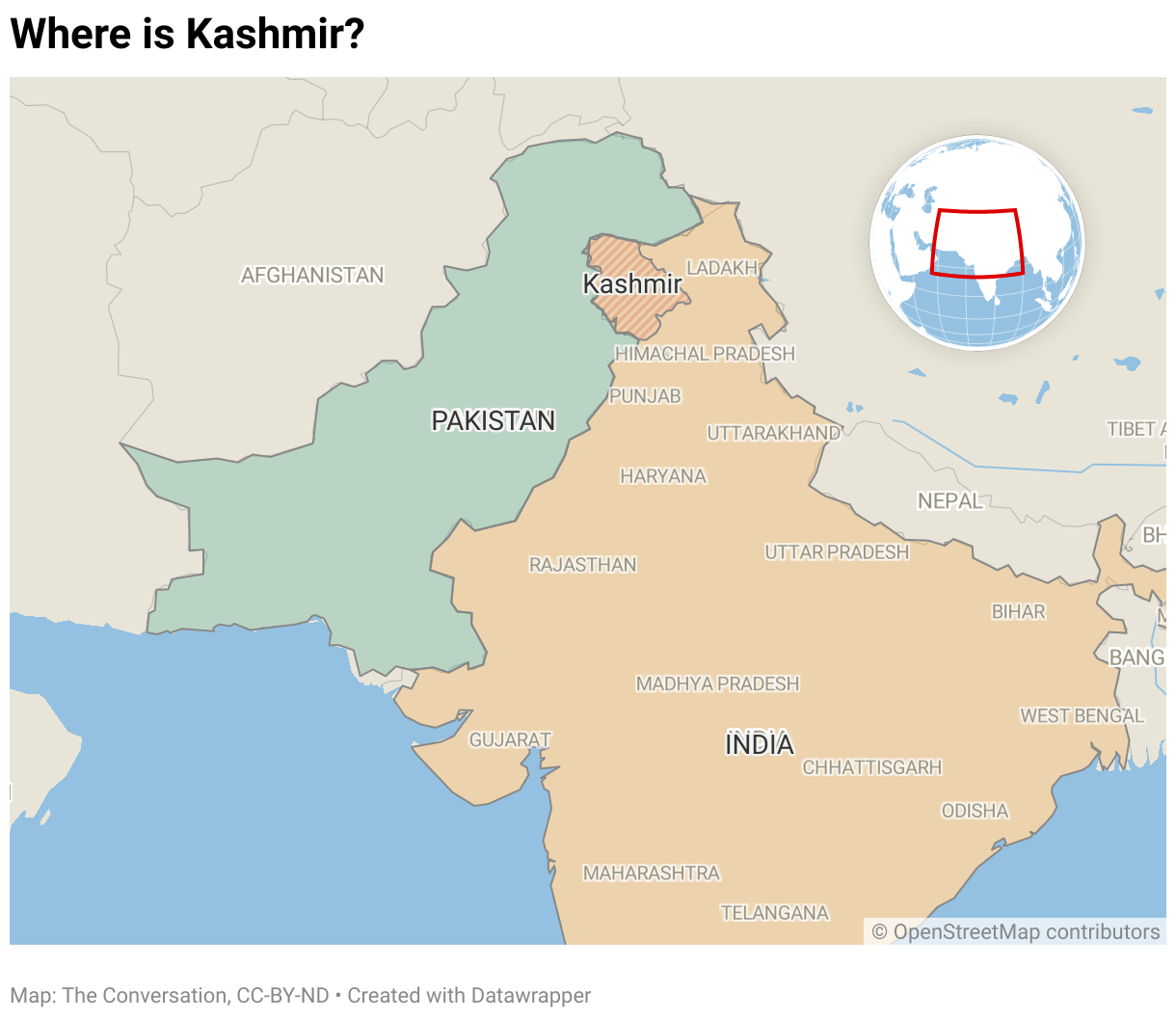

Où se trouve le Cachemire ?

Un vide diplomatique ?

Le rôle de pacificateur joué par Washington était logique : il avait de l'influence et un intérêt direct.

Pendant la guerre froide, les États-Unis ont formé une alliance étroite avec le Pakistan pour contrer les liens de l'Inde avec l'Union soviétique. Après les attentats du 11 septembre, les États-Unis ont déversé des dizaines de milliards de dollars d'aide militaire au Pakistan, partenaire de premier plan dans la « guerre contre le terrorisme ».

Simultanément, à partir du début des années 2000, les États-Unis ont commencé à développer l'Inde en tant que partenaire stratégique.

Un Pakistan stable était un partenaire crucial dans la guerre américaine en Afghanistan ; une Inde amicale constituait un contrepoids stratégique à la Chine. Cela a donné aux États-Unis à la fois la motivation et la crédibilité nécessaires pour agir en tant que médiateur efficace dans les moments de crise entre l'Inde et le Pakistan.

Aujourd'hui, cependant, l'attention diplomatique des États-Unis s'est considérablement détournée de l'Asie du Sud. Ce processus a commencé avec la fin de la guerre froide, mais s'est accéléré de manière spectaculaire après le retrait des États-Unis d'Afghanistan en 2021. Plus récemment, les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient ont accaparé les efforts diplomatiques de Washington.

Depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump en janvier 2025, les États-Unis n'ont pas nommé d'ambassadeur à New Delhi ou à Islamabad, ni confirmé un secrétaire d'État adjoint pour les affaires de l'Asie du Sud et de l'Asie centrale - des facteurs qui ont dû entraver tout rôle de médiateur pour les États-Unis.

Alors que Trump a déclaré que le cessez-le-feu du 10 mai faisait suite à une « longue nuit de négociations sous la médiation des États-Unis », les déclarations de l'Inde et du Pakistan ont semblé minimiser l'implication des États-Unis, se concentrant plutôt sur la nature bilatérale directe des négociations.

S'il s'avère que le rôle de Washington en tant que médiateur entre le Pakistan et l'Inde a été réduit, il n'est pas évident de savoir qui, le cas échéant, comblera le vide. La Chine, qui a essayé de cultiver un rôle de médiateur ailleurs, n'est pas considérée comme un médiateur neutre en raison de son alliance étroite avec le Pakistan et de ses conflits frontaliers passés avec l'Inde. D'autres puissances régionales, comme l'Iran et l'Arabie saoudite, ont tenté d'intervenir lors de la dernière crise, mais elles n'ont pas le poids des États-Unis ou de la Chine.

Cette absence de médiation extérieure n'est évidemment pas un problème en soi. Historiquement, l'ingérence étrangère - en particulier le soutien des États-Unis au Pakistan pendant la guerre froide - a souvent compliqué la dynamique en Asie du Sud en créant des déséquilibres militaires et en renforçant les positions intransigeantes. Mais le passé a montré que la pression extérieure - en particulier celle de Washington - peut être efficace.

Briser les normes

L'escalade récente s'est déroulée dans le contexte d'une autre dynamique : l'érosion des normes internationales depuis la fin de la guerre froide et l'accélération de celle-ci après 2001.

La « guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis a fondamentalement remis en cause les cadres juridiques internationaux par des pratiques telles que les frappes préemptives contre des États souverains, les assassinats ciblés par drones et les « techniques d'interrogatoire renforcées » des détenus, que de nombreux juristes qualifient de torture.

Plus récemment, les opérations menées par Israël à Gaza, au Liban et en Syrie ont suscité de nombreuses critiques pour violation du droit humanitaire international, mais n'ont eu que des conséquences limitées.

En bref, les normes géopolitiques ont été supprimées et les actions militaires qui étaient autrefois considérées comme des limites à ne pas dépasser sont franchies sans que les responsables aient à rendre compte de leurs actes.

Pour l'Inde et le Pakistan, cet environnement crée à la fois des opportunités et des risques. Tous deux peuvent se référer à des comportements observés ailleurs pour justifier les actions d'affirmation qu'ils ont entreprises et qui, les années précédentes, auraient été considérées comme un pas de trop - telles que les attaques de lieux de culte et les violations de la souveraineté.

Guerre multi-domaine

Mais ce qui distingue véritablement la dernière crise de celles du passé, c'est, à mon avis, sa nature multidomaine. Le conflit ne se limite plus à des échanges militaires conventionnels le long de la ligne de contrôle, comme ce fut le cas pendant les cinq premières décennies de la question du Cachemire.

Les deux pays ont largement respecté la ligne de contrôle en tant que frontière de facto pour les opérations militaires jusqu'à la crise de 2019. Depuis lors, une dangereuse progression s'est produite : d'abord des frappes aériennes transfrontalières sur le territoire de l'autre, et maintenant un conflit qui s'étend simultanément aux sphères militaire conventionnelle, cybernétique et de l'information.

Des rapports indiquent que des avions de combat pakistanais J-10 fabriqués en Chine ont abattu plusieurs avions indiens, y compris des Rafale français de pointe. Cette confrontation entre les armes chinoises et occidentales représente non seulement un conflit bilatéral, mais aussi un test par procuration des technologies militaires mondiales rivales, ce qui ajoute à la crise une nouvelle dimension de concurrence entre grandes puissances.

En outre, l'utilisation de drones conçus pour attaquer les systèmes radar représente une escalade significative dans la sophistication technologique des attaques transfrontalières par rapport aux années passées.

Le conflit s'est également étendu de manière spectaculaire au domaine cybernétique. Des pirates informatiques pakistanais, se réclamant de la « Pakistan Cyber Force », ont déclaré avoir pénétré dans plusieurs institutions de défense indiennes, compromettant potentiellement les données du personnel et les identifiants de connexion.

Simultanément, les réseaux sociaux et les nouveaux médias de droite en Inde sont devenus un front de bataille essentiel. En Inde, des voix ultranationalistes ont incité à la violence contre les musulmans et les Cachemiris ; au Pakistan, la rhétorique anti-indienne s'est également intensifiée en ligne.

Des voix plus calmes prévalent... pour l'instant

Ces changements ont créé de multiples voies d'escalade que les approches traditionnelles de gestion des crises n'ont pas été conçues pour aborder.

La dimension nucléaire est particulièrement préoccupante. La doctrine nucléaire du Pakistan est qu'il utilisera des armes nucléaires si son existence est menacée, et il a développé des armes nucléaires tactiques à courte portée destinées à contrer les avantages conventionnels de l'Inde. De son côté, l'Inde a officieusement réduit sa position historique de non-recours en premier, ce qui crée une ambiguïté quant à sa doctrine opérationnelle.

Heureusement, comme l'indique l'annonce du cessez-le-feu, des voix médiatrices semblent avoir prévalu cette fois-ci. Mais l'érosion des normes, la diminution de la diplomatie des grandes puissances et l'avènement de la guerre multi-domaine ont fait de cette dernière flambée un tournant dangereux.

La suite des événements nous en dira long sur la manière dont les rivaux nucléaires gèrent, ou non, la spirale du conflit dans ce nouveau paysage dangereux.

First published in :

Farah N. Jan est politologue et maître de conférences au sein du programme de relations internationales de l'Université de Pennsylvanie. Elle a précédemment enseigné à l'Université Rutgers-New Brunswick, dans le New Jersey. Ses recherches portent sur les rivalités et les alliances interétatiques, les causes et les conséquences de la prolifération nucléaire, ainsi que les politiques de sécurité en Asie du Sud et au Moyen-Orient. Ses écrits ont été publiés dans diverses revues universitaires et politiques, notamment Foreign Policy, Responsible Statecraft, The Diplomat, Arab News, Asraq Al-Awsat, Foreign Policy Journal et Democracy & Security.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!