Defense & Security

Ambiguïté ou clarté stratégique : La montée en puissance de la Chine et la politique américaine à l'égard de la question taïwanaise

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: May.01,2025

Jun.16, 2025

Résumé

Les observateurs ont noté que la politique d' « ambiguïté stratégique » de Washington vise non seulement à dissuader la Chine d'attaquer Taïwan, mais aussi à empêcher Taipei de prendre des mesures qui pourraient être considérées comme provocatrices par les dirigeants de Pékin. Les remarques et les actions de l'ancien président des États-Unis, Joseph Biden, semblent remettre en question la politique ambiguë menée de longue date par les États-Unis. Il a été soutenu qu'un engagement clair de Washington en matière de sécurité risquerait de renforcer les attentes irréalistes des citoyens taïwanais quant au soutien défensif des États-Unis et leurs appels à l'indépendance, ce qui ne manquerait pas de provoquer des réactions violentes de la part de Pékin. Cet article examine cet argument en s'appuyant sur la théorie de la dissuasion et sur des données d'enquête recueillies à Taïwan au cours des 20 dernières années. L'analyse montre que la politique d'ambiguïté stratégique reste cruciale pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan. La Chine se transformant de plus en plus en révisionniste, la politique de Washington doit être recalibrée, et l'ajustement ne doit pas être un choix binaire entre l'ambiguïté et la clarté. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, avec son approche transactionnelle des affaires internationales, rend la politique américaine vis-à-vis de la question taïwanaise moins prévisible, ce qui pourrait entraîner une instabilité du détroit de Taïwan au cours de son second mandat.

Introduction

L'un des principaux aspects de la politique américaine à l'égard de Taïwan depuis 1979 est sa position ambiguë. Avec pour objectif de maintenir la paix et la stabilité entre les deux rives du détroit, la politique de Washington repose sur sa version de la politique d'une seule Chine, la loi sur les relations avec Taiwan (TRA), les trois communiqués entre les Etats-Unis et la Chine et les « six assurances » (Congressional Research Service, 2024). Dans ce cadre, Washington reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine et entretient une relation non officielle avec Taipei. Les États-Unis soutiennent Taïwan avec des armes à caractère défensif et « résisteront à tout recours à la force ou à d'autres formes de coercition qui mettraient en péril la sécurité ou le système social ou économique de la population de Taïwan » (TRA, section 2(6)), mais ils ne précisent pas ce qui déclencherait une réponse militaire américaine. L'incertitude délibérée quant à l'intervention des États-Unis dans les conflits entre les deux rives du détroit caractérise clairement la politique d'ambiguïté stratégique de Washington.

Les promesses de sécurité répétées de l'ancien président des États-Unis, Joseph Biden, à l'égard de Taïwan depuis son entrée en fonction en 2021 semblent remettre en question cette politique. La réponse de Biden à un journaliste de CBS 60-Minutes a été sans équivoque face à la question suivante : « Contrairement à l'Ukraine, pour être clair, monsieur, les forces américaines - les hommes et les femmes des États-Unis - défendraient-elles Taïwan en cas d'invasion chinoise ? ». Sans hésiter, Biden a répondu : « Oui, en effet, si une attaque sans précédent survenait » (Pelley, 2022). Bien que les responsables de la Maison Blanche aient par la suite indiqué à plusieurs reprises que la politique américaine à l'égard de Taïwan n'avait pas changé, les remarques de Biden ont suscité une nouvelle série de discussions (par exemple, Benson, 2022 ; Christensen et al., 2022), car c'était la quatrième fois que le Président faisait une telle promesse.[1]

Les critiques soulignent que l'ambiguïté délibérée de Washington quant à l'intervention militaire des États-Unis ne vise pas seulement à dissuader la Chine d'attaquer Taïwan. En effet, en restant intentionnellement vague sur son engagement en matière de défense, cette politique vise également à empêcher Taipei de prendre des mesures qui pourraient être jugées provocatrices par les dirigeants de Pékin (Bush, 2006). Des enquêtes ont régulièrement montré que peu d'habitants de l'île souhaitent être gouvernés par le gouvernement communiste chinois et que la majorité d'entre eux opteraient pour l'indépendance si une guerre avec la Chine pouvait être évitée (Hsieh & Niou, 2005 ; Wang, 2017). Une garantie de sécurité inconditionnelle de la part de Washington est susceptible de renforcer les attentes irréalistes des citoyens taïwanais quant au soutien de l'Amérique en matière de défense et leurs appels à l'indépendance. Taïwan étant une démocratie, le gouvernement de Taipei, élu par le peuple, pourrait prendre des mesures agressives sous la pression de l'opinion publique, ce qui ne manquerait pas de provoquer des attaques militaires en provenance de Pékin et d'entraîner les États-Unis dans une guerre non désirée avec la Chine.

S'appuyant sur la théorie de la dissuasion et sur des données d'enquête recueillies à Taiwan au cours des 20 dernières années, cet article tente d'examiner cette logique à l'aide des questions de recherche suivantes : Quelle est la logique qui sous-tend la politique d'ambiguïté stratégique de Washington ? Pourquoi y a-t-il un appel à la clarté en premier lieu ? Et quelles sont les inquiétudes que suscite une politique de clarté ? Que signifierait le second mandat de Donald Trump en tant que président des États-Unis pour la politique de Washington à l'égard de Taïwan ?

Le fonctionnement de l'ambiguïté stratégique

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, des combats acharnés ont opposé les troupes du parti nationaliste (Kuomintang ou KMT) à celles du parti communiste chinois (PCC) sur le continent chinois. Sous le poids de la corruption, le gouvernement du KMT a subi une défaite militaire désastreuse et s'est replié sur l'île de Taïwan. Alors que la tension géopolitique monte, Washington signe un traité de défense mutuelle avec Taipei pour contenir l'expansion du communisme. Plusieurs batailles majeures se sont déroulées dans les années 1950 et 1960 de part et d'autre du détroit de Taïwan. Avec l'aide de l'Amérique, Taipei a contrecarré les attaques militaires communistes sur les îles offshore détenues par Taïwan. Dans les années 1970, la stratégie chinoise a évolué, passant de la « libération militaire » de l'île à une vague d'« initiatives pacifiques » en vue de l'unification de la Chine. Toutefois, les dirigeants chinois continuent de considérer Taïwan comme une province renégate et refusent de la reconnaître comme un partenaire de négociation égal et légitime. Tentant de contraindre Taipei à accepter la formule d'unification connue sous le nom de « un pays, deux systèmes », Pékin a averti à plusieurs reprises qu'elle utiliserait « tous les moyens qu'elle jugerait nécessaires, y compris les moyens militaires » (Conseil d'État de la RPC, 1993).

La perte par Taipei de son statut de membre des Nations unies en 1971 et la normalisation des relations entre la Chine et les États-Unis en 1972 ont signifié la victoire diplomatique décisive de Pékin. L'importance croissante de la Chine dans les affaires internationales a conduit de nombreux pays, dont les États-Unis, à rompre leurs relations diplomatiques avec Taïwan. Après l'établissement de liens officiels entre les États-Unis et la Chine en 1979, Washington a maintenu une relation « officieuse » avec Taipei. Dans le but de maintenir la paix et la stabilité entre les deux rives du détroit, la politique d'ambiguïté stratégique a été progressivement formulée au cours des années suivantes et est devenue la politique clé de l'Amérique concernant la question de Taïwan.

Par essence, l'ambiguïté stratégique est une politique de dissuasion visant à empêcher un État cible de prendre des mesures non souhaitées. L'effet dissuasif est obtenu par la menace de l'État dissuasif de prendre des mesures qui pourraient empêcher l'État cible d'obtenir les gains escomptés ou le punir dans la mesure où les coûts des actes non désirés dépassent les gains qu'il espère obtenir. Pour être efficace, l'État dissuasif doit montrer qu'il (a) possède une capacité de représailles suffisante pour empêcher les actions indésirables de porter leurs fruits ; et (b) qu'il est résolu à utiliser la force de sorte que l'État cible soit persuadé que les menaces sont crédibles (Chan, 2003 ; Christensen, 2002 ; Wang, 2010). En tant qu'unique superpuissance mondiale, peu de pays peuvent résister au poids de la puissance américaine si elle était déployée contre eux. Washington a également démontré qu'il était résolu à recourir à la force, comme l'a montré la crise du détroit de Taïwan en 1995-1996. Déclenchée par les exercices militaires et les essais de missiles de Pékin visant à intimider les électeurs taïwanais à la veille de la première élection présidentielle populaire de l'île, l'administration Clinton a réagi en envoyant deux groupes de combat de porte-avions à proximité de Taïwan. Bien que certains puissent remettre en question la détermination de Washington en raison du déclin perçu de la puissance américaine, les guerres en Irak et en Afghanistan rappellent toujours sa détermination à déployer sa puissance militaire.

La littérature antérieure a démontré qu'une menace crédible n'est pas suffisante pour dissuader un comportement indésirable, car une dissuasion efficace nécessite également une assurance convaincante (Christensen, 2002 ; Christensen et al., 2022 ; Schelling, 1966). L'État cible ne sera guère incité à se conformer à la demande de l'État dissuasif s'il pense qu'il perdra en fin de compte ses principales valeurs. C'est pourquoi les différentes administrations américaines ont à plusieurs reprises assuré aux dirigeants chinois que Washington ne soutenait pas l'indépendance de Taïwan, de peur que Pékin ne recoure à la force pour réaliser sa cause d'unification, par crainte d'une séparation permanente de Taïwan de la Chine. Le revers de cette logique est de rappeler à Taipei que l'engagement des États-Unis en matière de sécurité n'est pas sans conditions. L'objectif est de décourager Taïwan de prendre des mesures agressives en faveur de l'indépendance, ce qui ne manquerait pas de provoquer des attaques militaires de la part de la Chine.

Ainsi, la possibilité de prendre des mesures pour imposer des coûts qui dépassent les avantages d'une action non désirée est une forme de dissuasion. La perspective de l'inaction peut également exercer un effet dissuasif en augmentant le coût attendu des actions non désirées de l'État cible. La position ambiguë de Washington est considérée comme ayant un effet de « double dissuasion » (Bush, 2006). D'une part, elle dissuade Pékin de recourir à la force militaire contre Taïwan, car les dirigeants chinois ne savent pas si Washington s'impliquerait militairement. D'autre part, elle dissuade Taipei de rechercher une indépendance de jure, ce qui permet d'éviter les conflits militaires entre les deux rives du détroit. Grâce à un réseau de mesures incitatives et dissuasives, l'ambiguïté stratégique de Washington a été saluée comme l'une des politiques étrangères les plus réussies, car elle a permis de maintenir la paix et la stabilité entre les deux rives du détroit pendant plusieurs décennies.

Pourquoi un appel à la clarté ?

Si la politique de Washington a été efficace, pourquoi y a-t-il des appels au changement ? La réponse réside dans les comportements révisionnistes de la Chine, qui s'affirme de plus en plus et devient de plus en plus agressive. En effet, la diplomatie de dissuasion n'est efficace que lorsque les acteurs ciblés sont des révisionnistes conditionnels. Christensen (2002) propose une typologie utile des différents acteurs politiques à analyser. Des pays comme le Japon, la France et le Royaume-Uni sont des « amis irréprochables » des États-Unis. Ils peuvent être agacés par les politiques de Washington de temps à autre, comme la colère de la France à propos d'un contrat de sous-marins après que l'Australie a annulé une commande de plusieurs milliards de dollars auprès d'une entreprise française et s'est tournée vers les États-Unis et le Royaume-Uni pour obtenir un nouveau contrat (Sanger, 2021). Les gouvernements de ces pays n'ont pas l'intention de remettre en cause les intérêts nationaux fondamentaux des États-Unis. Washington ne les considère pas non plus comme des menaces potentielles. Si la diplomatie de dissuasion n'est pas nécessaire pour les amis incontrôlables, il existe également des « idéologues incontrôlables » face auxquels la menace de dissuasion est vaine. Des acteurs politiques comme l'Allemagne hitlérienne et le réseau Al-Qaida d'Oussama ben Laden sont déterminés à poursuivre leurs objectifs politiques et ne peuvent tout simplement pas être dissuadés.

Outre les amis irréprochables et les idéologues indéboulonnables, il existe un troisième type d'acteurs politiques, les « révisionnistes conditionnels ». Ils sont prêts à exploiter les faiblesses de leurs adversaires afin de modifier le statu quo, mais s'abstiendraient d'agir si l'occasion ne se présentait pas. Comme l'État dissuasif peut prendre en otage les biens les plus précieux de l'État cible tout en lui donnant des garanties convaincantes, ce dernier est incité à se conformer aux exigences de l'État dissuasif. Cette logique est à la base du succès de l'ambiguïté stratégique car, pendant la majeure partie de la période qui s'est écoulée depuis 1979, la Chine n'avait pas les moyens de contraindre directement ou indirectement Taïwan ou de remettre en cause la politique de dissuasion des États-Unis.

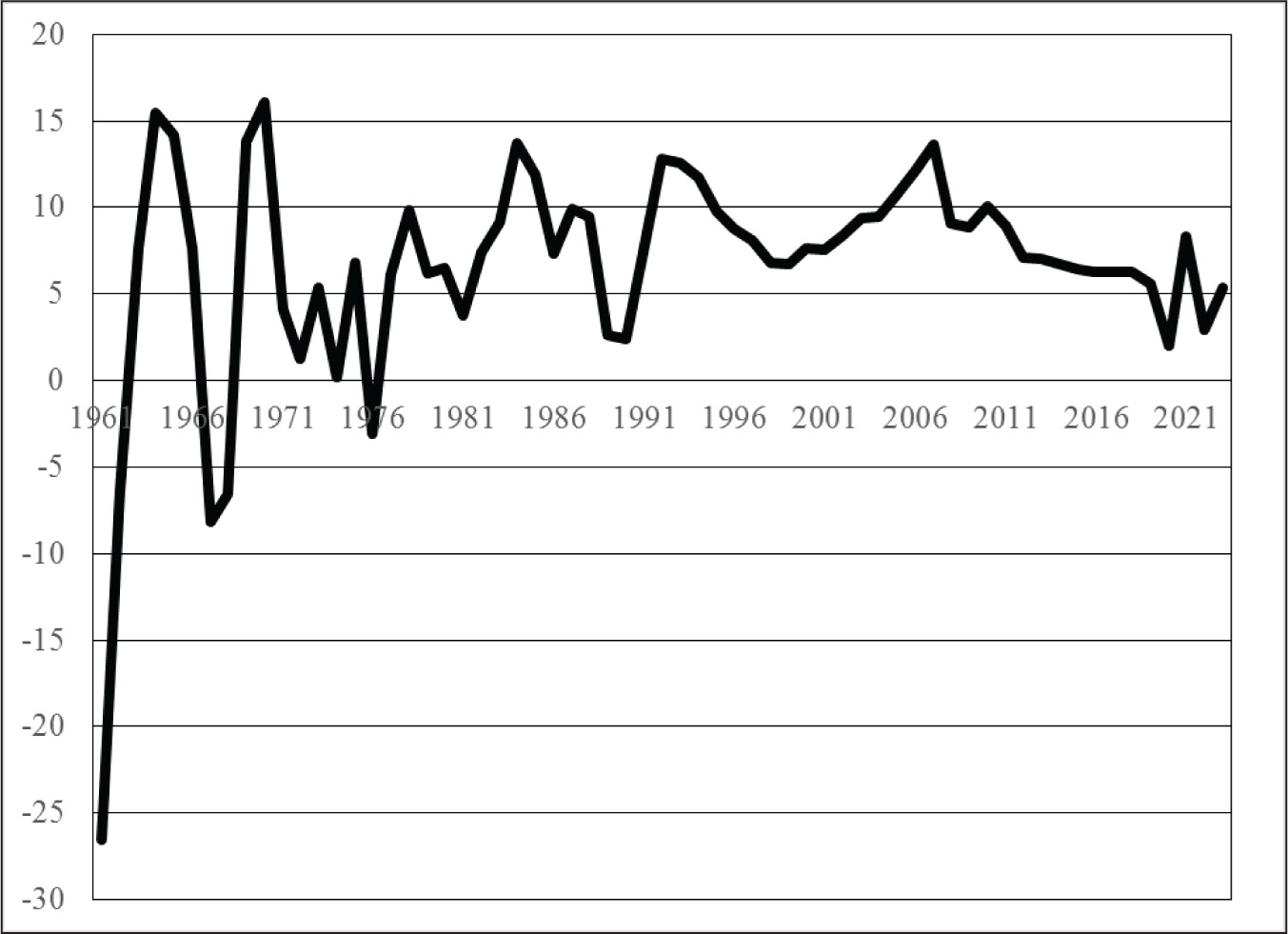

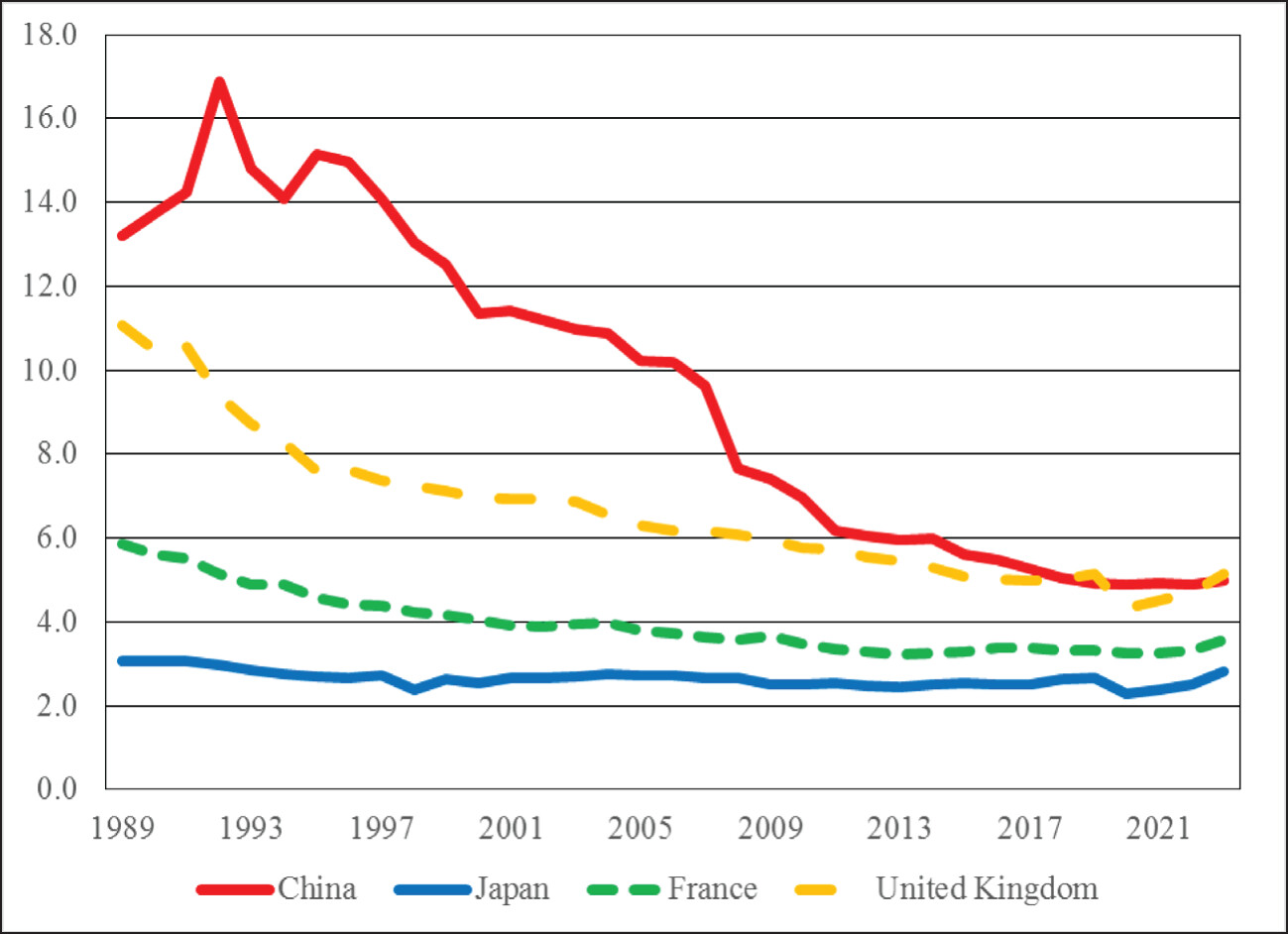

Depuis la fin du vingtième siècle, le monde a vu une Chine différente, car le pays a connu une expansion économique rapide. L’image 1 montre que les taux de croissance annuels du PIB de la Chine entre 1981 et 2023 se situent généralement entre 7,5 % et 10 %. Grâce à ses énormes ressources économiques, Pékin a entrepris de moderniser son armée. Au cours de la période de 20 ans comprise entre 1989 et 2010, comme le montre l’image 2, les dépenses militaires de la Chine, exprimées en pourcentage des dépenses publiques, se sont situées entre 7 % et 17 %, dépassant de loin celles du Japon, de la France et du Royaume-Uni. Outre l'acquisition de nouveaux systèmes d'armes, l'Armée populaire de libération a également développé des capacités de déni de zone d'accès, suscitant l'inquiétude des responsables américains (Maizland, 2020 ; Olay, 2024). Ces capacités visent à neutraliser la capacité des États-Unis et de leurs alliés à projeter leur puissance dans la région du Pacifique occidental, y compris dans la zone proche de Taïwan. Ces dernières années, Pékin a agressivement étendu sa présence militaire en mer de Chine méridionale (Centre for Preventive Action, 2022), s'est engagé dans des conflits frontaliers avec l'Inde et a construit des avant-postes militaires au Bhoutan (Barnett, 2021). La Chine a également construit de nombreux « camps de rééducation » dans le Xinjiang, s'est livrée à de « graves » violations des droits de l'homme à l'encontre des Ouïghours et d'autres minorités musulmanes de la région (Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, 2022) et a imposé des réponses répressives au mouvement pro-démocratique à Hong Kong (Wang, 2023). Avec l'alignement continu de Pékin sur Moscou après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les dirigeants chinois ont montré au monde qu'ils étaient prêts à défier les opinions internationales et à affirmer avec force leur pouvoir croissant à l'intérieur et au-delà des frontières de la Chine.

Image 1. Taux de croissance du PIB de la Chine : 1961-2023.

Source : Groupe de la Banque mondiale : Groupe de la Banque mondiale (diverses années-a).

Image 2. Dépenses militaires par pays en pourcentage des dépenses publiques : 1989-2023.

Source : SIPRI (diverses années)

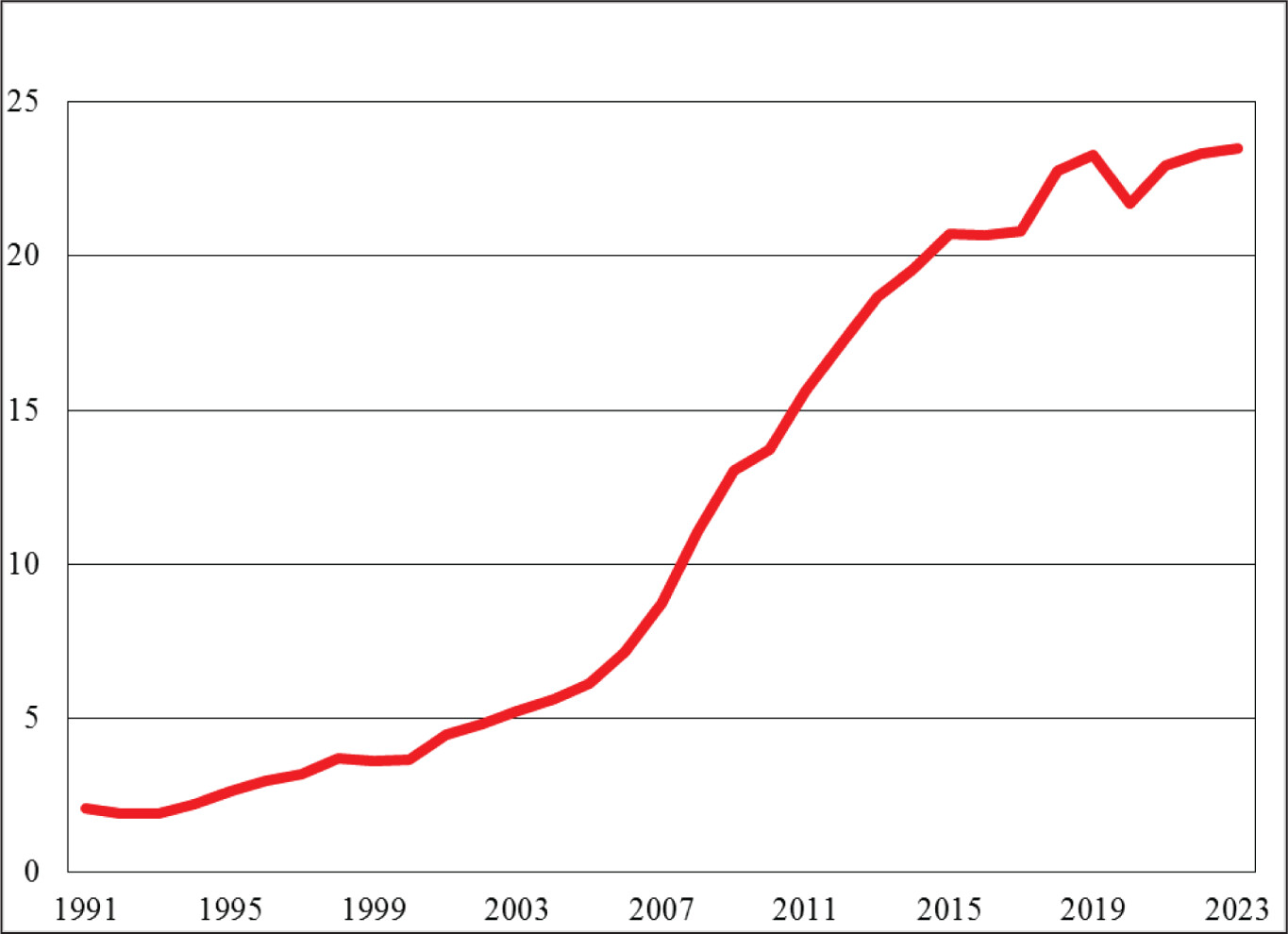

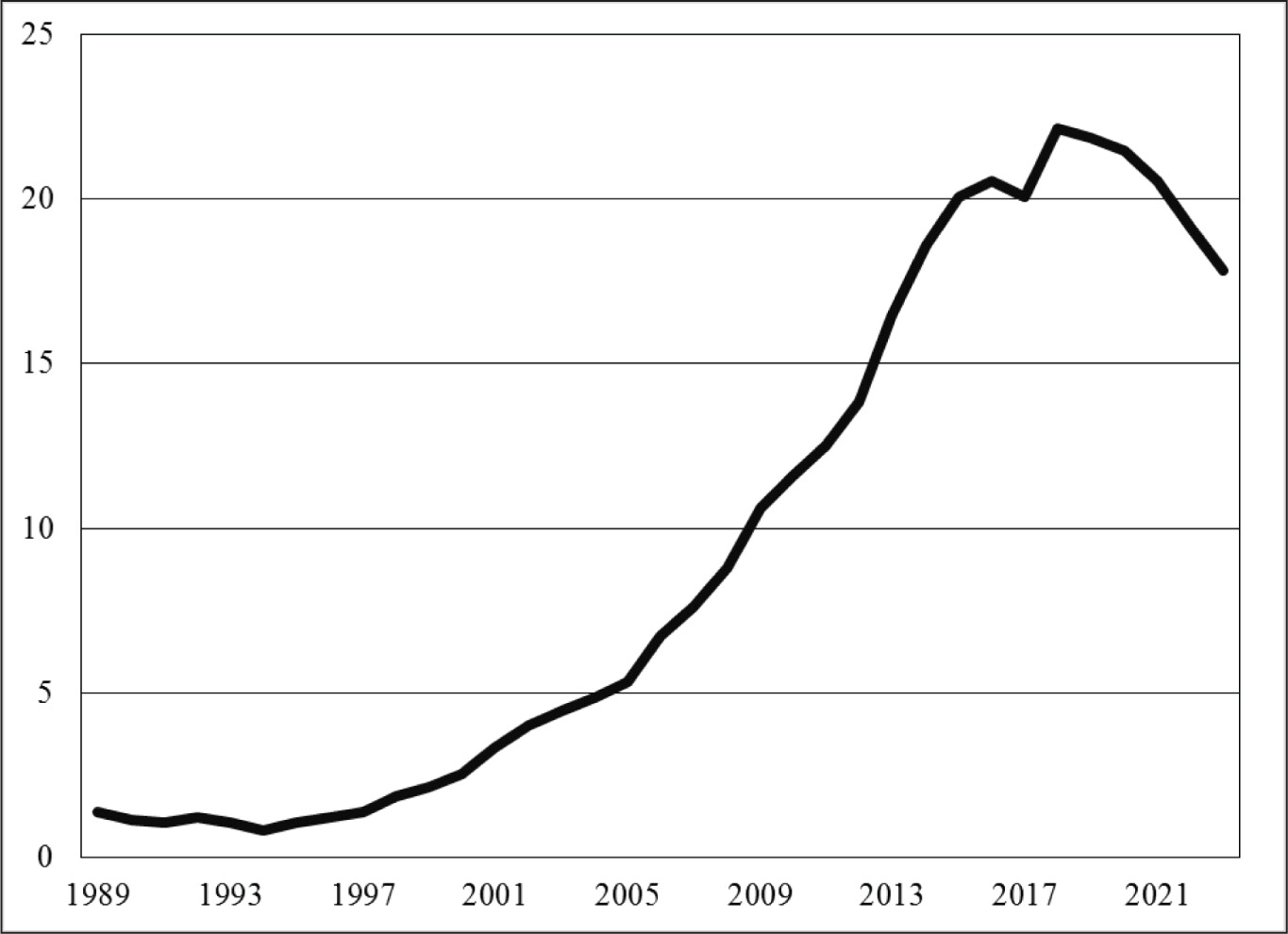

Dans ce contexte, la puissance nationale agrégée a de plus en plus évolué en faveur de Pékin au cours des dernières décennies. Les images 3 et 4 juxtaposent le produit intérieur brut et les dépenses militaires totales de Taïwan et de la Chine depuis la fin des années 1980. Avant 2000, comme le montre l’image 3, le PIB annuel de la Chine n'était que deux à quatre fois supérieur à celui de Taïwan, mais ce rapport a été multiplié par plus de dix fois depuis 2008. En 2010, la Chine a dépassé le Japon pour devenir la deuxième économie mondiale, dépassant de loin la productivité économique de Taïwan. Parallèlement, les dépenses militaires de la Chine sont 10 à 20 fois supérieures à celles de Taïwan depuis 2009, comme le montre l’image 4. Après que les dirigeants chinois ont invalidé leurs promesses d'accorder un « haut degré d'autonomie » à Hong Kong dans le cadre du plan d'unification, les observateurs estiment que Taïwan est leur prochaine cible (Lopez, 2022).

Depuis que Tsai Ing-wen, du Parti démocratique progressiste (DPP) pro-indépendance, a été élue présidente de Taïwan en 2016, Pékin a poursuivi ses efforts pour isoler Taipei sur le plan international et a intensifié ses comportements belliqueux en envoyant à plusieurs reprises des navires et des avions de guerre circuler sur l'île et en violant sa zone d'identification de défense aérienne (ADIZ ; voir Ministère de la défense nationale, R.O.C., diverses années). Ces dernières années, les dirigeants chinois ont davantage accentué leur pression militaire en lançant à plusieurs reprises des exercices de tirs réels dans les eaux proches de Taïwan, souvent avec un nombre record d'avions militaires et de navires de guerre (Ng & Wingfield-Hayes, 2024). Les progrès technologiques rapides de la Chine lui permettent également d'infiltrer l'infrastructure informatique de Taïwan (Lonergan & Mueller, 2022). Ces évolutions ont conduit l'amiral John Aquilino de la marine américaine à avertir en 2021 que la Chine pourrait être prête à prendre Taïwan par la force d'ici 2027 (Lendon, 2021).

Image 3. Rapport entre la productivité intérieure brute de la Chine et celle de Taïwan : 1991-2023.

Source : Groupe de la Banque mondiale (diverses années) : Groupe de la Banque mondiale (diverses années) et National Statistics, R.O.C. (Taiwan) (diverses années).

Image 4. Ratio des dépenses militaires de la Chine et de Taïwan : 1989-2023.

Source : SIPRI (plusieurs années) : SIPRI (diverses années).

Les observateurs ont donc noté que la Chine n'est plus un révisionniste conditionnel, mais qu'elle est devenue un Etat révisionniste qui a la capacité et l'intention de changer le statu quo. Certains aux États-Unis affirment que l'ambiguïté n'est pas de nature à dissuader une Chine qui s'affirme de plus en plus et qui se montre menaçante à l'égard de Taïwan. Selon eux, « le moment est venu pour les États-Unis d'introduire une politique de clarté stratégique : une politique qui explicite que les États-Unis répondraient à tout recours à la force de la part de la Chine contre Taïwan » (Haass & Sacks, 2020). L'administration Biden partage ce point de vue. Qualifiant la Chine de révisionniste ayant à la fois l'intention et la capacité de « remodeler l'ordre international », l'administration Biden reconnaît que la Chine est le plus grand défi pour les États-Unis et leurs alliés (Maison Blanche, 2022, p. 23). Parce que « nous ne pouvons pas compter sur Pékin pour modifier sa trajectoire », il incombe à Washington de « façonner l'environnement stratégique autour de Pékin » (Blinken, 2022). Ainsi, le soutien à Taïwan et le renforcement de ses capacités de défense sont essentiels à la réponse américaine à la coercition croissante de la Chine.

Les observateurs soulignent également que la position ambiguë de Washington, tout en visant à décourager les actions indésirables des États ciblés, peut conduire à des erreurs de calcul et à des comportements risqués. Les dirigeants de Pékin et de Taipei sont « manifestement incités à déformer leur perception réelle de la détermination des États-Unis » (Kastner, 2006, p. 662). La tendance est particulièrement forte pour les dirigeants chinois, car l'équation qui faisait auparavant de l'ambiguïté une politique réalisable a changé. Au lieu de maintenir la stabilité, l'ambiguïté pourrait contribuer à l'instabilité du détroit et entraîner les États-Unis dans un conflit non désiré avec la Chine. En outre, l'absence de réponse à une invasion militaire chinoise d'un Taïwan démocratique nuirait à la réputation de Washington en tant que gardien de la démocratie et donnerait l'impression que les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable (Schmitt et Mazza, 2020). Si les alliés américains dans la région en viennent à la conclusion qu'on ne peut plus compter sur Washington, il est probable qu'ils se plieront aux exigences de Pékin. Par ailleurs, certains pays de la région pourraient s'unir pour contrebalancer la montée en puissance de la Chine, ce qui entraînerait des tensions et de l'instabilité dans l'une des zones les plus dynamiques du commerce international. Ces deux scénarios menaceraient les intérêts américains dans la région et nuiraient au leadership mondial de Washington. La prise de contrôle de Taïwan par Pékin signifierait que la Chine pourrait alors projeter sa puissance navale au-delà de la première chaîne d'îles, menaçant directement la sécurité maritime des États-Unis et de leurs alliés. L'autonomie de Taïwan est également devenue un intérêt géopolitique vital et une question de sécurité nationale pour les États-Unis en raison du rôle dominant de l'île sur le marché de la fabrication des semi-conducteurs. On estime que les États-Unis et d'autres pays perdraient l'accès à 85 % de tous les microprocesseurs de pointe si la Chine envahissait Taïwan demain (Fadel, 2022). Les exercices militaires menaçants de Pékin, après la visite à Taipei de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, et l'investiture de l'indépendantiste Lai Ching-te à la présidence de Taïwan, soulignent encore la nécessité de réviser la politique d'ambiguïté stratégique.

La première administration Trump a connu un certain nombre d'évolutions reflétant le sentiment croissant que le comportement révisionniste de Pékin nécessite une réponse ferme et sans ambiguïté, y compris un soutien sans équivoque à Taïwan. L'administration Trump a notamment envoyé des fonctionnaires de haut rang et des officiers militaires à Taipei et vendu une grande quantité d'armes de pointe à Taïwan. Le Congrès des États-Unis a également adopté le Taiwan Travel Act de 2018 et le Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) de 2020. Le premier permet aux hauts fonctionnaires américains de se rendre à Taipei et de rencontrer leurs homologues taïwanais, tandis que le second vise à aider Taïwan à maintenir les relations diplomatiques existantes.

Après l'entrée en fonction de Joe Biden en 2021, son administration a poursuivi une approche cohérente et globale pour « élargir et approfondir » les relations entre les États-Unis et Taïwan. Elle a notamment invité l'ambassadeur de facto de Taïwan aux États-Unis en tant qu'invité officiel à l'investiture présidentielle (Blanchard, 2021), dépêché une délégation à Taipei pour envoyer un « signal personnel » de soutien de la part du président (Brunnstrom & Martina, 2021), fourni d'importants lots de ventes d'armes (Chung et al., 2024), renforcé les liens économiques bilatéraux et reconfirmé le statut de Taïwan en tant qu'allié majeur non membre de l'OTAN (US Government Publishing Office, 2022). Tous ces efforts visent à promouvoir la sécurité, la prospérité et le respect du pays insulaire au sein de la communauté internationale. Les efforts de l'administration Biden pour internationaliser la question de Taïwan ont également été remarqués. Des formules telles que « l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan » ont été mentionnées lors des sommets États-Unis-Japon (Maison Blanche, 2021b), États-Unis-Corée (Maison Blanche, 2021a), Japon-Australie (Premier ministre australien, 2022) et G7 (Conseil européen, 2021). Pour la première fois, la question de la sécurité de Taïwan a été incluse dans le communiqué d'un si grand nombre de sommets de grandes puissances, ce qui témoigne des efforts déployés par l'administration Biden pour mettre en place une coalition internationale destinée à freiner une Chine menaçante, ce qui profitera à Taïwan. Dans ce contexte, Joe Biden a promis à plusieurs reprises de défendre Taïwan, indiquant que les États-Unis interviendraient militairement en cas d'invasion chinoise, ce qui a incité de nombreuses personnes à se demander si Washington n'avait pas modifié sa politique d'ambiguïté stratégique de longue date.

Les problèmes de clarté

Les critiques soulignent qu'une politique de clarté stratégique comporte des risques. Le principal d'entre eux est un engagement clair en matière de sécurité, comme celui pris par Biden, qui est susceptible de renforcer les attentes irréalistes des citoyens taïwanais en matière de soutien à la défense de la part des États-Unis, ce qui motivera ensuite les appels à l'indépendance de la part du public. Sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement de Taipei, élu par le peuple, pourrait prendre des mesures agressives et provoquer une réaction violente de la part de Pékin. En attendant, l'excès de confiance de l'opinion publique ne correspond pas aux actions militaires de l'Amérique qui soutiendraient un allié ou un ami (Benson, 2022). La décision de l'administration Biden de fournir à l'Ukraine une assistance en matière de sécurité, mais de s'abstenir d'envoyer des troupes américaines sur le terrain, démontre clairement la réticence de Washington à entreprendre une intervention militaire directe dans les conflits à l'étranger. La confiance irréaliste des citoyens taïwanais dans l'engagement des États-Unis en matière de défense peut déstabiliser les relations entre les deux rives du détroit et nuire au pays insulaire. C'est pourquoi certains experts considèrent que l'évolution de Biden vers une politique de clarté est « imprudente » (par exemple, Beinart, 2021).

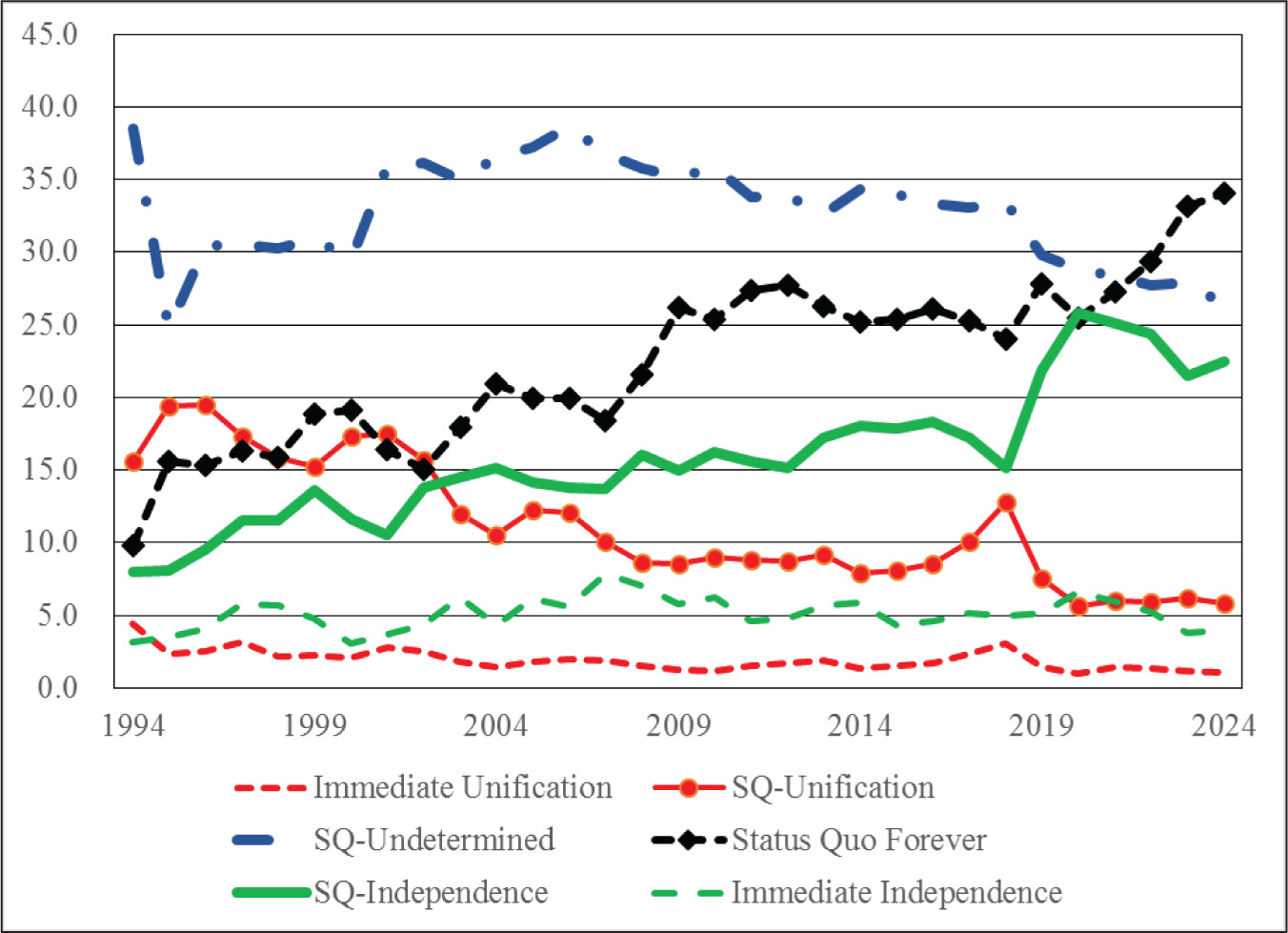

Cette inquiétude est tout à fait justifiée. L’image 5 présente la tendance des préférences du public concernant le statut international de Taïwan au cours des deux dernières décennies. Les deux lignes pointillées du haut montrent qu'environ 15 à 35 % des citoyens taïwanais préfèrent le statu quo indéfini et qu'environ un tiers d'entre eux sont « indéterminés » quant au futur statut de l'île au sein de la communauté internationale. Les deux lignes continues du milieu montrent qu'une proportion faible mais croissante de répondants préfèrent maintenir le statu quo aujourd'hui mais évoluer vers l'indépendance à l'avenir, et cette proportion a augmenté de manière assez spectaculaire depuis 2018. Une proportion encore plus faible et en baisse d'entre eux est favorable à l'unification comme objectif final. Les deux lignes pointillées inférieures indiquent que moins de 10 % des résidents de l'île souhaitent poursuivre l'unification ou l'indépendance immédiate. L'ensemble de ces chiffres montre que très peu d'habitants de l'île souhaitent être dirigés par le gouvernement communiste chinois tel qu'il est aujourd'hui. La grande majorité d'entre eux souhaite maintenir le statu quo et préfère soit une version « plus douce » de l'indépendance de facto, c'est-à-dire le maintien du statu quo pour toujours, soit une séparation permanente d'avec la Chine à l'avenir.

Image 5. Position des citoyens de Taïwan sur l'indépendance et l'unification : 1994-2024.

Source : Election Study Center, National Chengchi : Election Study Center, National Chengchi University (13 janvier 2025).

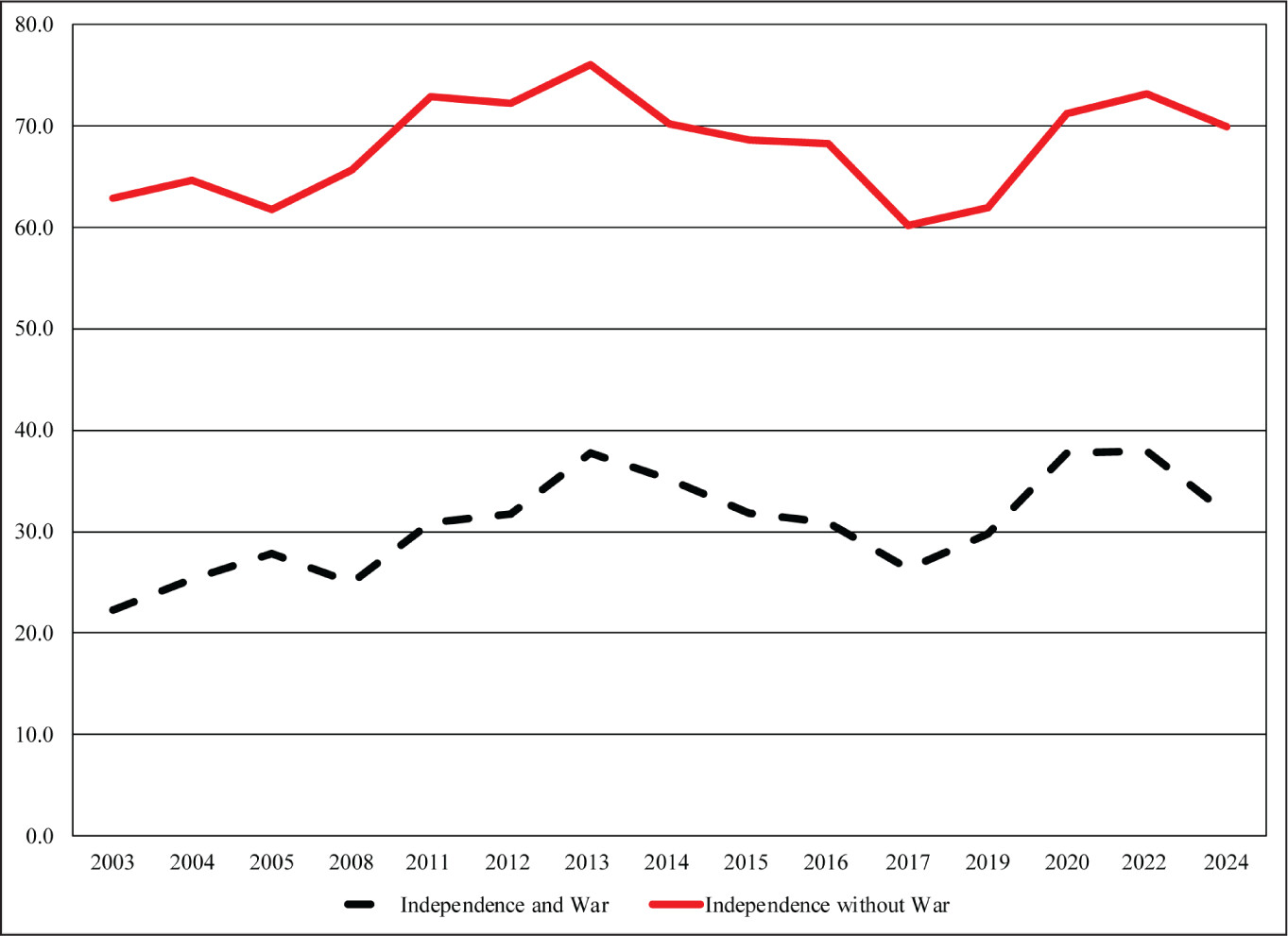

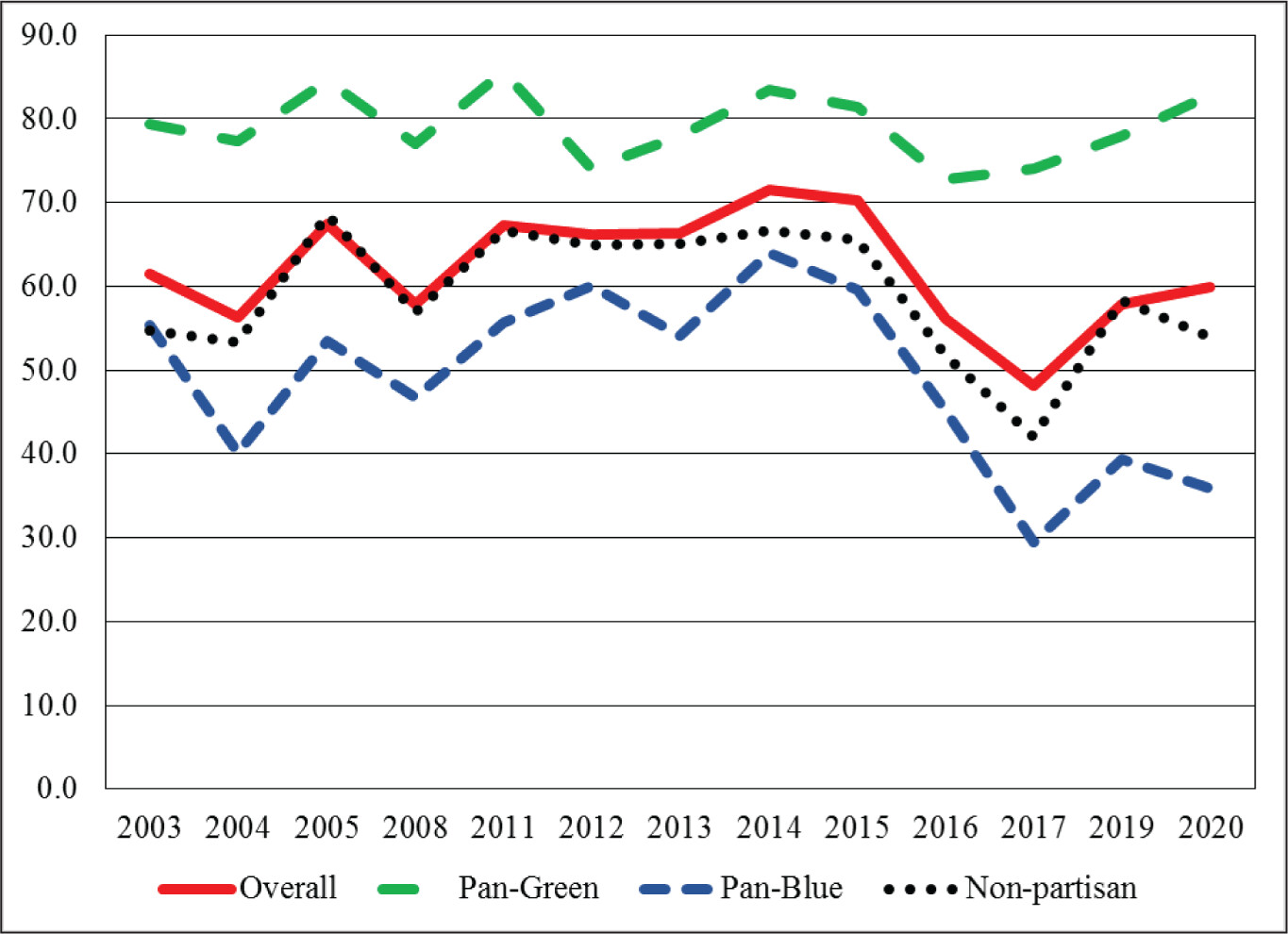

Si les citoyens taïwanais préfèrent préserver leur mode de vie démocratique, ils comprennent que la poursuite de l'indépendance se heurtera à une réaction violente de la part de la Chine. L’image 6 montre que la majorité des citoyens expriment une préférence pour l'indépendance de jure si les conflits entre les deux rives du détroit peuvent être évités, mais le soutien à l'indépendance diminue considérablement s'ils pensent que Pékin lancerait une attaque contre Taïwan.[2] L’image 7 montre également que 50 à 60 % des citoyens de l'île sont convaincus que les États-Unis prendront la défense de Taïwan si la Chine lance une attaque. Le niveau de confiance est particulièrement élevé chez les partisans du DPP au pouvoir, dont le programme prévoit la poursuite de l'indépendance de jure de Taïwan. Les chiffres ci-dessus révèlent que les préférences du public concernant les relations futures de l'île avec la Chine sont systématiquement conditionnées par les risques perçus. En d'autres termes, ils s'abstiendront de déclarer l'indépendance de Taïwan si cela implique des risques aussi élevés qu'une guerre avec la Chine. Le caractère conditionnel des préférences des citoyens taïwanais indique que, collectivement, ils sont des révisionnistes conditionnels, c'est-à-dire qu'ils s'abstiendraient de prendre des mesures si des opportunités ne se présentaient pas. En outre, le public est très confiant dans le fait que les États-Unis viendront en aide à Taïwan en cas de conflit militaire entre les deux rives du détroit. Ainsi, la clarté stratégique est susceptible de renforcer les attentes irréalistes des citoyens taïwanais quant à l'engagement de Washington en matière de sécurité, ainsi que leur soutien à des politiques qui pourraient être jugées provocatrices par les dirigeants de Pékin.

Image 6. Soutien à l'indépendance avec/sans guerre avec la Chine, 2003-2024.

Source : Programme d'études sur la sécurité en Asie : Programme d'études sur la sécurité asiatique (diverses années).

Image 7. Confiance des citoyens taïwanais dans l'engagement des États-Unis en matière de sécurité : 2003-2020.

Source : Programme d'études sur la sécurité asiatique (diverses années) : Programme d'études sur la sécurité asiatique (plusieurs années).

Les résultats ci-dessus semblent valider les inquiétudes des partisans de l'ambiguïté stratégique, mais une étude récente utilisant des données de panel collectées sur l'île pourrait atténuer ces inquiétudes (Wang & Cheng, 2023). Contrairement à nos attentes, la confiance des citoyens taïwanais dans l'engagement de Washington en matière de sécurité n'a pas augmenté mais, en fait, a diminué après les promesses de Biden en matière de sécurité. Cette baisse de confiance est principalement due au changement d'opinion des personnes interrogées favorables à l'indépendance. Comme nous l'avons noté, les partisans de l'indépendance de Taïwan ont historiquement un niveau de confiance plus élevé dans l'engagement des États-Unis en matière de sécurité, ce qui est cognitivement cohérent avec leur détermination à poursuivre la séparation permanente de l'île de Taïwan d'avec la Chine. La guerre en Ukraine peut être un signal d'alarme pour eux, car elle démontre l'hésitation de l'Occident à entreprendre une intervention militaire directe dans des conflits à l'étranger. Les États-Unis peuvent faire preuve de la même prudence dans une situation impliquant Taïwan. Malgré l'assurance verbale de Biden, les actes sont plus éloquents que les mots. Le changement d'attitude des citoyens indépendantistes explique donc la baisse de confiance dans l'engagement de Washington en matière de sécurité, ce qui peut également atténuer leurs appels à des actions agressives en faveur de l'indépendance. L'analyse de panel étant depuis longtemps considérée comme l'un des meilleurs moyens d'examiner la persistance et le changement des attitudes individuelles, les résultats de l'étude méritent d'être soulignés.

Un autre écueil identifié de la clarté stratégique est qu'elle indique ce pour quoi on est « prêt à prendre un risque » et « ce que l'on ignorerait » (Chang-Liao & Fang, 2021, p. 51). Compte tenu des coûts élevés et des résultats incertains, les dirigeants chinois éviteront probablement de lancer des attaques militaires directes contre Taïwan. Au lieu de cela, ils ont employé et continueront peut-être à employer des tactiques de « zone grise » telles que l'imposition de sanctions économiques sur les produits taïwanais, l'attaque de l'infrastructure des technologies de l'information de l'île, la violation de l'ADIZ de l'île et la conduite d'exercices militaires pour un blocus de facto. Sans se lancer dans une invasion conventionnelle de Taïwan qu'une politique de clarté vise à dissuader, ces tactiques de « basse intensité » peuvent néanmoins avoir pour effet d'épuiser les ressources de Taipei et d'éroder sa détermination. Au lieu de décourager les comportements agressifs et menaçants de Pékin, la clarté stratégique pourrait affaiblir l'effet de la politique de dissuasion de Washington. Cette critique est également légitime, mais elle ne tient pas compte du fait que Pékin s'est engagé dans des approches de zone grise contre Taïwan bien avant les récents appels à la clarté. Cela signifie que l'absence d'un seuil d'intervention clair n'a pas empêché les dirigeants chinois de se livrer à des provocations de faible intensité. L'influence croissante de la Chine et le déclin perçu de la puissance relative de l'Amérique semblent être les facteurs sous-jacents du comportement agressif de Pékin. Les dirigeants chinois comptent apparemment sur le fait que Washington sera « réactif et peu enclin à prendre des risques » (Sussex & Moloney, 2021). Il incombera aux États-Unis de montrer leur détermination à affronter la Chine par des réponses coordonnées.

La politique américaine d'ambiguïté stratégique reste donc cruciale pour la paix et la stabilité du détroit, mais elle doit être recalibrée. La Chine se révélant de plus en plus comme une puissance révisionniste, il est nécessaire que Washington ajuste sa position ambiguë afin de contrer le comportement de plus en plus belliqueux de Pékin. Le rééquilibrage ne doit pas être un choix binaire entre l'ambiguïté et la clarté. Les deux politiques peuvent être considérées comme les deux extrémités d'un continuum et peuvent être ajustées en conséquence. Compte tenu de la campagne de pression intense menée par Pékin, Washington peut renforcer son engagement à aider Taïwan à se défendre pour protéger la démocratie et les intérêts nationaux de l'Amérique. Ces mesures comprennent le développement d'une stratégie de défense « porc-épic » en renforçant la capacité de guerre asymétrique de Taipei, en construisant des stocks militaires et en mettant en place une défense civile efficace. Washington peut également renforcer l'intégration de Taïwan dans la communauté internationale, de peur que Pékin n'utilise sa tactique de la zone grise pour isoler davantage Taipei et aggraver la vulnérabilité économique de l'île.

En fin de compte, le succès de la politique de dissuasion dépendra également de l'assurance convaincante de Washington qu'il ne soutiendra pas la poursuite de l'indépendance de Taïwan. Les dirigeants chinois sont profondément convaincus que les États-Unis tentent secrètement de saper l'unification de la Chine avec Taïwan. Le rééquilibrage par l'Amérique de sa politique d'ambiguïté stratégique sera probablement interprété comme une confirmation de leurs soupçons. Si les dirigeants de Pékin pensent que la politique américaine conduira à la séparation permanente de Taïwan de la Chine, il est peu probable qu'ils se soumettent aux exigences de Washington.

Trump 2.0

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche pour un second mandat en tant que président des États-Unis a ajouté de l'incertitude à la politique d'ambiguïté stratégique.

Les observateurs ont noté que Trump est sceptique quant à la valeur des amis et des alliés ainsi qu'aux avantages des partenariats et des alliances internationales (Bush & Haas, 2024). Sous le slogan « L'Amérique d'abord! », il a retiré les États-Unis du Partenariat transpacifique (Lobosco, 2018), de l'Accord de Paris sur le climat (Maison-Blanche, 2017, 2025a), du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) (Pompeo, 2019) et du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (Maison-Blanche, 2025b) et a demandé un examen approfondi de toutes les organisations internationales afin de déterminer si les États-Unis devaient se retirer de ces organisations ou mettre fin à leur soutien (Maison-Blanche, 2025b). Il a réprimandé à plusieurs reprises les membres de l'OTAN, la Corée du Sud et le Japon qui ne payaient pas assez pour la protection des États-Unis (Reuters, 2024). Son mépris pour les alliances et les partenariats de sécurité a bouleversé des décennies d'engagement international américain.

Dans ce contexte, deux évolutions ont des implications directes pour Taïwan. Tout d'abord, Trump a expressément suggéré que les États-Unis acquièrent le Groenland (Erlanger & Smialek, 2025), prennent le contrôle du canal de Panama (New York Times, 2025) et annexent le Canada en tant que 51e État des États-Unis (Colvin, 2025). Son ambition d'expansion territoriale a alarmé la communauté mondiale [3] et porte atteinte à un principe international selon lequel les frontières ne doivent pas être modifiées par la force ou la coercition. Les menaces de Trump concernant le Groenland, le canal de Panama et le Canada pourraient inciter les dirigeants chinois à envisager de prendre Taïwan par la force (Sacks, 2025). Deuxièmement, contrairement à Biden qui mettait l'accent sur la défense des valeurs démocratiques dans son soutien aux alliés américains, Trump a adopté une approche transactionnelle des affaires internationales. Sa gestion du conflit russo-ukrainien en est un exemple. L'administration Trump a exercé de fortes pressions sur le gouvernement ukrainien pour qu'il cède une grande partie de ses richesses minières aux États-Unis en échange d'une aide à la défense du pays (Taub, 2025). Certains pensent que l'alignement de Trump sur la Russie représente une stratégie de « Kissinger inversé » visant à contrer la montée en puissance de la Chine (Editorial Board, 2025). Bien qu'une telle stratégie puisse potentiellement bénéficier à Taïwan, de nombreux habitants de l'île sont néanmoins alarmés par l'approche de l'administration Trump à l'égard du conflit, se demandant s'ils peuvent continuer à compter sur le soutien américain (Buckley & Chien, 2025). Trump ayant exprimé son désir de négocier un vaste accord économique avec Pékin (Swanson, 2025), le gouvernement chinois pourrait offrir des concessions sur un accord commercial en échange des positions de Washington sur Taïwan sans que Taipei ne soit impliqué.

En effet, Trump a exprimé son scepticisme quant à la valeur de Taïwan par rapport à la Chine (Llorente, 2024). Il a également remis en question la capacité de l'Amérique à défendre le pays insulaire (Bolton, 2020). Même si le département d'État a récemment supprimé la phrase « [nous] ne soutenons pas l'indépendance de Taïwan » de sa fiche d'information sur Taïwan (Département d'État américain, 2021), ce qui a conduit certains à se demander s'il s'agissait d'un changement stratégique (Tao, 2025), l'attitude dubitative de Trump à l'égard du pays insulaire s'est pleinement manifestée lors d'une précédente interview. S'exprimant sur un ton transactionnel, Trump a affirmé que « Taïwan devrait nous payer pour sa défense » car « nous ne sommes pas différents d'une compagnie d'assurance. Taïwan ne nous donne rien ». Il s'est également plaint que Taïwan avait pris « presque 100 % » de l'industrie des puces aux États-Unis (Kharpal, 2024).

En réponse aux exigences hostiles de Trump, le gouvernement de Taipei a promis d'augmenter ses dépenses de défense à 3 % du produit intérieur brut de Taïwan (Bureau du président, République de Chine [Taïwan], 2025), afin de démontrer la valeur tangible de Taïwan pour les États-Unis. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le plus grand fabricant mondial de puces électroniques qui produit les semi-conducteurs les plus avancés, a également annoncé son intention d'investir 100 milliards de dollars supplémentaires pour développer ses activités aux États-Unis (Tang & Price, 2025).[4] Si cette annonce a été accueillie favorablement par Trump (Chung & Lee, 2025), elle pourrait être interprétée par les dirigeants chinois comme un manque de détermination de la part de son administration en raison du scepticisme et de la versatilité de Trump. Étant donné qu'une menace crédible est essentielle à une politique de dissuasion, l'avenir et l'efficacité de l'ambiguïté stratégique au cours du second mandat de Trump sont incertains.

Conclusion

Le détroit de Taiwan a été décrit comme « l'endroit le plus dangereux de la planète » (Economist, 2021). Un conflit militaire entre la Chine et Taiwan aurait des conséquences importantes. En plus de causer des dégâts et des souffrances humaines des deux côtés, un tel conflit pourrait dégénérer en une confrontation directe entre deux puissances nucléaires, menacer la stabilité régionale en Asie de l'Est et compromettre la prospérité de l'une des régions les plus dynamiques de l'économie mondiale.

La politique d'ambiguïté stratégique de Washington a permis de maintenir la paix et la stabilité entre les deux rives du détroit pendant plusieurs décennies, mais un réajustement est nécessaire en raison d'une Chine de plus en plus puissante et affirmée. Au lieu de passer à une politique de clarté stratégique, les États-Unis peuvent ajuster leur position ambiguë en renforçant les capacités de défense de Taïwan et en favorisant son intégration internationale. En garantissant que Washington recherche la paix et la stabilité régionales, et non l'indépendance de Taïwan, les effets de la politique de dissuasion peuvent être maintenus et les risques de conflits militaires entre les deux rives du détroit peuvent être minimisés.

Le retour de Trump à la Maison Blanche a néanmoins perturbé la politique étrangère traditionnelle des États-Unis, qui consiste à promouvoir la liberté et la démocratie. Bien qu'il n'ait pas clarifié la position de son administration sur le soutien américain à Taïwan, son approche transactionnelle suggère qu'il pourrait utiliser les relations entre les deux rives du détroit comme moyen de pression sur Pékin. La politique de Washington à l'égard de Taïwan devrait être moins prévisible, ce qui pourrait entraîner une instabilité dans le détroit de Taïwan pendant le second mandat de Trump.

Déclaration de conflits d'intérêts

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt potentiel en ce qui concerne la recherche, la rédaction et/ou la publication de cet article.

Financement

L'auteur n'a reçu aucun soutien financier pour la recherche, la rédaction et/ou la publication de cet article.

Notes de bas de page

1. Biden previously provided such an assurance in May of 2022 (Kanno-Youngs & Baker, 2022), October of 2021 (Hunnicutt, 2021) and August of 2021 (ABC News, 2021).

2. The attempts to explore the conditionality of Taiwanese residents’ policy preferences include Hsieh and Niou (2005), Niou (2004) and Wu (1993, 1996).

3. There have been strong public reactions in Canada to Trump’s threats to make Canada the 51st state of the United States. Canadian Prime Minister Justin Trudeau also met with British King Charles III, the country’s head of state, to discuss the issue (Hui, 2025).

4. Without making a security commitment, Trump indicated that TSMC’s investment ‘will at least give us a position where we have, in this very, very important business, we would have a very big part of it in the United States’ (Tang & Price, 2025).

Références

ABC News. (2021, August 19). Full transcript of ABC News’ George Stephanopoulos’ interview with President Joe Biden. Retrieved, 12 October 2021, from https://abcnews.go.com/Politics/full-transcript-abc-news-george-stephanopoulos-interview-president/story?id=79535643

Barnett R. (2021, May 7). China is building entire villages in another country’s territory. Foreign Policy. Retrieved, 9 May 2021, from https://foreignpolicy.com/2021/05/07/china-bhutan-border-villages-security-forces/

Beinart P. (2021, May 5). Biden’s Taiwan policy is truly, deeply reckless. The New York Times. Retrieved, 28 May 2021, from https://www.nytimes.com/2021/05/05/opinion/biden-taiwan-china.html

Benson B. (2022, May 25). Why it makes sense for the US to not commit to defending Taiwan. The Washington Post. Retrieved, 25 May 2022, from https://www.washingtonpost.com/outlook/2022/05/25/biden-taiwan-strategic-ambiguity/

Blanchard B. (2021, January 20). Taiwan-Biden ties off to strong start with invite for top diplomat. Reuters. Retrieved, 10 March 2025, from https://www.reuters.com/article/world/asia-pacific/taiwan-biden-ties-off-to-strong-start-with-invite-for-top-diplomat-idUSKBN29Q01M/

Blinken A. J. (2022, May 26). The administration’s approach to the People’s Republic of China. US Department of State. Retrieved, 26 October 2022, from https://www.state.gov/the-administrations-approach-to-the-peoples-republic-of-china/

Bolton J. (2020, June 17). John Bolton: The scandal of Trump’s China policy. The Wall Street Journal. Retrieved, 4 March 2025, from https://www.wsj.com/articles/john-bolton-the-scandal-of-trumps-china-policy-11592419564

Brunnstrom D., & Martina M. (2021, April 13). Biden sends unofficial delegation to Taiwan in ‘personal signal’. Reuters. Retrieved, 28 May 2021, from https://www.reuters.com/world/china/biden-sends-unofficial-delegation-taiwan-underscore-commitment-white-house-2021-04-13/

Buckley C., & Chien A. C. (2025, February 25). Taiwan watches Trump undercut Ukraine, hoping it won’t be next. The New York Times. Retrieved, 25 February 2025, from https://www.nytimes.com/2025/02/25/world/asia/trump-ukraine-taiwan.html

Bush R. (2006). The US policy of dual deterrence. In Tsang S. (Ed.), If China attacks Taiwan: Military strategy, politics and economics (pp. 35–53). Routledge.

Bush R., & Haas R. (2024, October 3). How would the Trump or Harris administration approach Taiwan? Brookings. https://www.brookings.edu/articles/how-would-the-trump-or-harris-administration-approach-taiwan/

Centre for Preventive Action. (2022, May 4). Territorial disputes in the South China Sea. Global Conflict Tracker, Council on Foreign Relations. Retrieved, 10 September 2022, from https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea

Chan S. (2003). Extended deterrence in the Taiwan Strait: Learning from rationalist explanations in international relations. World Affairs, 166(2), 109–125.

Chang-Liao N.-C., & Fang C. (2021). The case for maintaining strategic ambiguity in the Taiwan Strait. Washington Quarterly, 44(2), 45–60.

Christensen T. J. (2002). The contemporary security dilemma: Deterring a Taiwan conflict. Washington Quarterly, 25(4), 7–21.

Christensen T., Fravel T., Glaser B., Nathan A., & Weiss J. C. (2022). How to avoid a war over Taiwan: Threats, assurances, and effective deterrence. Foreign Affairs. Retrieved, 1 December 2022, from https://www.foreignaffairs.com/china/how-avoid-war-over-taiwan

Chung Y.-C., & Lee H.-Y. (2025, March 8). Trump softens stance on Taiwan after TSMC’s $100b investment. Focus Taiwan. https://www.techinasia.com/news/trump-softens-stance-on-taiwan-after-tsmcs-100b-investment

Chung Y.-C., Wu S.-W., & Huang F. (2024, November 30). US approves US$387 million arms sales to Taiwan. Focus Taiwan. Retrieved, 10 March 2025, from https://focustaiwan.tw/politics/202411300004

Colvin J. (2025, February 9). Trump says he is serious about Canada becoming 51st state in Super Bowl interview. Associated Press. Retrieved, 3 March 2025, from https://apnews.com/article/canada-gulf-america-super-bowl-bret-baier-musk-7e1959c7d430899b01629c800db6f17b

Congressional Research Service. (2024, May 23). Taiwan: Background and US relations. In Focus. Retrieved, 9 November 2024, from https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10275

Economist. (2021, May 1). The most dangerous place on Earth. Retrieved, 16 May 2021, from https://www.economist.com/leaders/2021/05/01/the-mostdangerous-place-on-earth

Editorial Board. (2025, March 11). What’s the strategy behind Trump’s pivot to Russia? Washington Post. Retrieved, 15 March 2025, from https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/03/11/trump-russia-ukraine-reverse-kissinger/

Election Study Center, National Chengchi University. (January 13, 2025). Trends of core political attitudes. https://esc.nccu.edu.tw/PageDoc/Detail?fid=7801&id=6963

Erlanger S., & Smialek J. (2025, January 28). Trump alarms Denmark in an icy exchange over Greenland. New York Times. Retrieved, 9 March 2025, from https://www.nytimes.com/2025/01/26/world/europe/trump-greenland-denmark.html?searchResultPosition=3

European Council. (2021, June 13). Our shared agenda for global action to build back better. Carbis Bay G7 Summit Communiqué. Retrieved, 6 September 2021, from https://www.consilium.europa.eu/media/50361/carbis-bay-g7-summit-communique.pdf

Fadel L. (2022, August 18). How the new CHIPS Act could ease supply constraints. National Public Radio. Retrieved, 19 August 2022, from https://www.npr.org/2022/08/18/1118094330/how-the-new-chips-act-could-ease-supply-constraints

Haass R., & Sacks D. (2020, September 2). American support for Taiwan must be unambiguous. Foreign Affairs. Retrieved, 15 April 2021, from https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/american-support-taiwan-must-be-unambiguous

Hsieh J. F.-S., & Niou E. M. S. (2005). Measuring Taiwanese public opinion on Taiwanese independence. The China Quarterly, 181(1), 158–168.

Hui S. (2025, March 3). King Charles III welcomes Canada’s Trudeau for talks overshadowed by Trump’s annexation comments. Associated Press. Retrieved, 4 March 2025, from https://apnews.com/article/king-charles-trudeau-canada-trump-a475587880917f210c8aa40d252e790d

Hunnicutt T. (2021, October 22). Biden says United States would come to Taiwan’s defense. Reuters. Retrieved, 16 January 2023, from https://www.reuters.com/world/asia-pacific/biden-says-united-states-would-come-taiwans-defense-2021-10-22/

Kanno-Youngs Z., & Baker P. (2022, May 23). Biden pledges to defend Taiwan if it faces a Chinese attack. The New York Times. Retrieved, 25 May 2022, from https://www.nytimes.com/2022/05/23/world/asia/biden-taiwan-china.html

Kastner S. L. (2006). Ambiguity, economic interdependence, and the US strategic dilemma in the Taiwan Strait. Journal of Contemporary China, 15(49), 651–669.

Kharpal A. (2024, July 18). Trump says Taiwan should pay the US for defense; shares of chip giant TSMC fall. CNBC. https://www.cnbc.com/2024/07/17/trump-says-taiwan-should-pay-the-us-for-defense-shares-of-tsmc-fall.html

Lendon B. (2021, March 24). Chinese threat to Taiwan ‘closer to us than most think’, top US admiral says. CNN. Retrieved, 31 March 2021, from https://www.cnn.com/2021/03/24/asia/indo-pacific-commander-aquilino-hearing-taiwan-intl-hnk-ml/index.html

Llorente V. (2024, July 16). The Donald Trump interview transcript. Bloomberg Businessweek. https://www.bloomberg.com/features/2024-trump-interview-transcript/?sref=rjdgzTGZ

Lobosco K. (2018, December 29). Trump pulled out of a massive trade deal. Now 11 countries are going ahead without the US. CNN. Retrieved, 12 November 2024, from https://www.cnn.com/2018/12/29/politics/tpp-trade-trump/index.html

Lonergan E., & Mueller G. B. (2022, August 15). What are the implications of the cyber dimension of the China-Taiwan crisis? Council on Foreign Relations. Retrieved, 6 September 2022, from https://www.cfr.org/blog/what-are-implications-cyber-dimension-china-taiwan-crisis

Lopez G. (2022, March 20). Is Taiwan next? The New York Times. Retrieved, 11 April 2022, from https://www.nytimes.com/2022/03/20/briefing/taiwan-china-ukraine-russia.html

Maizland L. (2020, February 5). China’s modernizing military. Council on Foreign Relations. Retrieved, 1 May 2021, from https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-modernizing-military

Ministry of National Defence R.O.C. (various years). Military news update. https://www.mnd.gov.tw/English/PublishTable.aspx?types=Military%20News%20Update&Title=News%20Channel

National Statistics, R.O.C. (Taiwan). (various years). Macro database. Retrieved, 13 March 2025, from https://nstatdb.dgbas.gov.tw/dgbasAll/webMain.aspx?sys=100&funid=dgmaind

New York Times. (2025, March 5). Full transcript of President Trump’s speech to Congress. Retrieved, 5 March 2025, from https://www.nytimes.com/2025/03/04/us/politics/transcript-trump-speech-congress.html

Ng K., & Wingfield-Hayes R. (2024, October 22). China holds live-fire drills on island closest to Taiwan. BBC. Retrieved, 5 March 2025, from https://www.bbc.com/news/articles/c3rlrv1qewqo

Niou E. M. S. (2004). Understanding Taiwan independence and its policy implications. Asian Survey, 44(4), 555–567.

Office of the President, Republic of China (Taiwan). (2025, February 14). President Lai holds press conference following high-level national security meeting. Retrieved, 27 February 2025, from https://english.president.gov.tw/News/6908

Olay M. (2024, September 16). Threat from China increasing, Air Force official says. US Department of Defense. Retrieved, 2 March 2025, from https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3907669/threat-from-china-increasing-air-force-official-says/#:~:text=%22I’ve%20been%20closely%20watching,Air%20and%20Space%20Force%20personnel

Pelley S. (2022, September 18). President Joe Biden: The 2022 60 Minutes interview. CBS 60-Minutes. Retrieved, 10 October 2022, from https://www.cbsnews.com/news/president-joe-biden-60-minutes-interview-transcript-2022-09-18/

Pompeo M. R. (2019, August 2). US withdrawal from the INF Treaty on August 2, 2019. US Department of State. Retrieved, 12 November 2024, from https://2017-2021.state.gov/u-s-withdrawal-from-the-inf-treaty-on-august-2-2019/

Prime Minister of Australia. (2022, October 22). Australia-Japan Leaders’ Meeting joint statement. Retrieved, 10 December 2023, from https://www.pm.gov.au/media/australia-japan-leadersmeeting-joint-statement

Program in Asian Security Studies. (Various years). Taiwan National Security Survey. https://sites.duke.edu/tnss/

Reuters. (2024, November 6). Trump’s US election win may bring NATO members’ defense spending back into focus. https://www.reuters.com/world/trumps-us-election-win-may-bring-nato-members-defense-spending-back-into-focus-2024-11-06/

Sacks D. (2025, February 21). Trump is making Taiwan more vulnerable. Council on Foreign Relations. Retrieved, 27 February 2025, from https://www.cfr.org/blog/trump-making-taiwan-more-vulnerable

Sanger D. (2021, October 29). Secret talks and a hidden agenda: Behind the US defense deal that France called a ‘betrayal’. New York Times. Retrieved, 4 September 2022, from https://www.nytimes.com/2021/09/17/us/politics/us-france-australia-betrayal.html

Schelling T. (1966). Arms and influence. Yale University Press.

Schmitt G., & Mazza M. (2020, September 17). The end of ‘strategic ambiguity’ regarding Taiwan. American Enterprise Institute. Retrieved, 16 June 2021, from https://www.aei.org/op-eds/the-end-of-strategic-ambiguity-regarding-taiwan/

SIPRI. (various years). SIPRI military expenditure database. Retrieved, 13 March 2025, from https://milex.sipri.org/sipri

State Council of the PRC. (1993). The Taiwan question and reunification of China. Beijing Review, 36(36), 5–6.

Sussex M., & Moloney C. (2021, July 6). How the US can recapture escalation control. Strategy Bridge. Retrieved, 6 September 2022, from https://thestrategybridge.org/the-bridge/2021/7/6/how-the-us-can-recapture-escalation-control?rq=escalation

Swanson A. (2025, February 19). Trump eyes a bigger, better trade deal with China. New York Times. Retrieved, 4 March 2025, from https://www.nytimes.com/2025/02/19/business/economy/trump-china-trade-deal.html

Tang D., & Price M. L. (2025, March 3). Giant chipmaker TSMC to spend $100B to expand chip manufacturing in US, Trump announces. Associated Press. Retrieved, 5 March 2025, from https://apnews.com/article/trump-tsmc-chip-manufacturing-tariffs-42980704ffca62e823182422ee4b7b83

Tao B. X. (2025, February 18). Did the US just change its Taiwan policy? The Diplomat. Retrieved, 6 March 2025, from https://thediplomat.com/2025/02/did-the-us-just-change-its-taiwan-policy/

Taub A. (2025, February 25). Trump’s Ukraine mineral deal is seen as ‘protection racket’ diplomacy. New York Times. Retrieved, 4 March 2025, from https://www.nytimes.com/2025/02/25/world/europe/trump-us-ukraine-mineral-deal.html?searchResultPosition=3

UN Human Rights Office of the High Commissioner. (2022, August 31). OHCHR assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic of China. United Nations. Retrieved, 10 September 2022, from https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf

US Department of State. (2021, January 20). Major non-NATO ally status [Fact sheet]. Retrieved, 18 September 2022, from https://www.state.gov/major-non-nato-ally-status/

US Government Publishing Office. (2022). Public Law 117-263—James M. Inhofe National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023. GovInfo. Retrieved, 10 March 2025, from https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-117publ263/pdf/PLAW-117publ263.pdf

Wang T.Y. (2010). Cross-strait rapprochement and US policy toward the Taiwan issue. Issues & Studies, 46(3), 129–149.

Wang T.Y. (2017). Taiwan citizens’ views on cross-strait relations: Pragmatic but ambivalent. In Cheng T. J., & Lee W.-C. (Eds.), National security, public opinion and regime asymmetry: A six country study (pp. 21–48). World Scientific.

Wang T.Y. (Ed.). (2023). Hong Kong and the 2019 anti-extradition bill movement [Special issue]. Journal of Asian and African Studies, 58(1). https://doi.org/10.1177/00219096221124983

Wang T.Y., & Cheng S.-F. (2023). Strategic clarity and Taiwan citizens’ confidence in US security commitment. Asian Survey, 64(1), 54–78.

White House. (2017, June 1). Statement by President Trump on the Paris Climate Accord. Retrieved, 12 November 2024, from https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/statement-president-trump-paris-climate-accord/

White House. (2021a, May 21). US-ROK leaders’ joint statement [Briefing room]. Retrieved, 6 September 2021, from https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/21/u-s-rok-leaders-joint-statement/

White House. (2021b, April 16). US-Japan joint leaders’ statement: ‘US–Japan global partnership for a new era’ [Briefing room]. Retrieved, 10 December 2023, from https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/16/u-s-japan-joint-leadersstatement-u-s-japan-global-partnership-for-a-new-era/

White House. (2022, October). National security strategy. Retrieved, 1 November 2022, from https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf

White House. (2025a, January 20). Putting America first in international environmental agreements. Federal Register. Retrieved, 4 March 2025, from https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/30/2025-02010/putting-america-first-in-international-environmental-agreements

White House. (2025b, February 5). Withdrawing the United States from and ending funding to certain United Nations organizations and reviewing United States support to all international organizations. Retrieved, 3 March 2025, from https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/withdrawing-the-united-states-from-and-ending-funding-to-certain-united-nations-organizations-and-reviewing-united-states-support-to-all-international-organizations/

World Bank Group. (various years-a). GDP per capita growth (annual %)–China. The World Bank. Retrieved, 13 March 2025, from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?locations=CN

World Bank Group. (various years-b). GDP (current US$)–China. Retrieved, 13 March 2025, from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN

Wu N. (1993). National identity and party support: The social basis of party competition in Taiwan. Bulletin of the Institute of Ethnology, 74, 33–61.

Wu N. (1996). Liberalism and ethnic identity: Searching for the ideological foundation of Taiwanese nationalism. Taiwanese Political Science Review, 1(1), 5–40

*This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ and https://us.sagepub.com/en-us/nam/open-access-at-sage

First published in :

Professeur émérite (politique et gouvernement) à l'Université d'État de l'Illinois Emploi

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!