Defense & Security

« L'affrontement des nationalismes » dans les relations conflictuelles entre les États-Unis, Taïwan et la Chine

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: May.25,2025

Jun.16, 2025

Résumé

Pourquoi les tensions entre les deux rives du détroit de Taiwan sont-elles à leur plus haut niveau depuis la crise des missiles de 1996 ? Pourquoi les relations entre les États-Unis, Taiwan et la Chine sont-elles si conflictuelles depuis 2016 ? Cet article soutient qu'un facteur souvent négligé, à savoir le nationalisme et la politique identitaire, doit être pris en compte comme un facteur contribuant à l'intensification des tensions dans cette relation triangulaire. Dans les trois États, les contestations du public se font plus nombreuses, les dirigeants et les élites nationaux adoptant des positions et un discours populistes et nationalistes. Bien que les études sur la politique étrangère affirment souvent que « la politique s'arrête au bord de l'eau », le discours populiste et nationaliste dans la politique intérieure déborde presque toujours sur la scène internationale. La convergence entre l'America First de Trump et l'obsession des États-Unis pour leur primauté mondiale sous-tend et motive l'approche américaine dans sa concurrence stratégique avec la Chine. La référence constante de la Chine aux cent ans d'humiliation du XIXe et du début du XXe siècle et le « rêve chinois » de Xi Jinping sont des appels ethnonationalistes qui poussent la Chine à lutter pour obtenir la « place qui lui revient » dans la hiérarchie mondiale. Le renforcement de l'identité nationale et la dé-sinisation sociopolitique de Taïwan, tout en contribuant au développement d'un État-nation distinct, sont en contradiction directe avec la revendication de la République populaire de Chine (RPC) selon laquelle Taïwan fait partie de son principe d'une seule Chine. Cet article retrace et examine le rôle du nationalisme intérieur et la manière dont il a contribué à faire du détroit de Taïwan un « point de tension » de la géopolitique et de la géoéconomie mondiales.

Introduction

L'introduction de l'expression « contingence taïwanaise » dans le lexique mondial en 2020 a permis de souligner à quel point la température des relations entre la Chine et Taïwan était devenue un baromètre clé auquel la communauté internationale prêtait attention (Taylor, 2020). Ce n'est pas non plus une coïncidence si l'attention croissante portée au détroit de Taïwan intervient à un moment où les relations entre les États-Unis et la Chine se sont transformées en une compétition stratégique entre grandes puissances ; le Pentagone utilisait depuis longtemps le terme « contingence taïwanaise » dans ses rapports d'évaluation annuels sur la capacité de l'armée américaine à mettre en œuvre la loi sur les relations avec Taïwan, et ce depuis le rapport de l'année 2000, mais ce n'est que lorsque les relations entre les États-Unis et la Chine se sont détériorées et que les tensions entre les deux rives du détroit ont fait craindre un point de rupture que ce terme a été plus amplement utilisé (Département de la Défense, 2000 ; Wuthnow, 2020).

On a beaucoup parlé du fait que les tensions croissantes dans les relations entre les deux rives du détroit résultaient de la concurrence globale entre les États-Unis et la Chine pour définir leurs positions respectives dans la hiérarchie mondiale. Ces tensions croissantes ont souvent été attribuées à la rivalité inhérente entre une puissance ascendante et une puissance déclinante, notamment par Graham Allison dans son livre Destined for War (Hanania, 2021). L'idée du piège de Thucydide, telle qu'elle a été avancée par Allison, est devenue le discours dominant dans le débat sur la rivalité entre les États-Unis et la Chine et a également contribué à une analyse sans doute trop restrictive de la rivalité stratégique.

Influencées par l'analyse du piège de Thucydide, les actions de la Chine ont été présentées séparément comme étant motivées par des préoccupations sécuritaires et une agressivité impériale, alimentant ainsi le discours d'une lutte de pouvoir sur la scène internationale entre la superpuissance dominante et une nouvelle puissance montante désireuse de réaliser son credo civilisationnel (Mazza, 2024 ; Peters et al., 2022 ; Sobolik, 2024). Cette vision cherche à présenter la Chine comme une force perturbatrice qui cherche à bouleverser le statu quo du système international et, par conséquent, à renverser l'ordre international actuel fondé sur des règles, tout en présentant les États-Unis comme un défenseur qui s'oppose à l'agression chinoise, ce qui a conduit à qualifier la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine de « nouvelle guerre froide » (Brands & Gaddis, 2021 ; Mazza, 2024).

La tension croissante dans le détroit de Taiwan est donc considérée comme le front de cette « nouvelle guerre froide », et la relation tripartite entre les États-Unis, la Chine et Taiwan comme un test décisif de la capacité américaine à contenir une Chine en pleine ascension (Lee, 2024). En fait, les faucons chinois aux États-Unis et les responsables taïwanais ont souvent utilisé ce contexte de « nouvelle guerre froide » pour présenter la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine comme une compétition entre autocraties et démocraties, et pour affirmer que la démocratie taïwanaise mérite d'être protégée (Hung, 2022 ; Lee, 2024). Le gouvernement taïwanais a toujours mis l'accent sur la nécessité de construire une alliance de démocraties qui soutiendra l'île contre l'agression chinoise, en soulignant les valeurs communes et les partenaires partageant les mêmes idées dans son discours (Ripley, 2024).

Cependant, une analyse plus large montre que le fait de présenter la montée des tensions dans le détroit de Taiwan comme un sous-produit de la lutte géopolitique plus large entre les États-Unis et la Chine dans cette « nouvelle guerre froide » occulte d'autres facteurs possibles. Il convient notamment de prendre en considération l'impact du nationalisme et des politiques identitaires sur la sphère nationale comme facteur contribuant à l'intensification des tensions dans cette relation triangulaire. Si le nationalisme en tant que caractéristique du système international fait l'objet d'une attention croissante depuis que des chercheurs tels que Holsti (1980) ont souligné la nécessité de mettre l'accent sur « l'importance du comportement nationaliste » dans la théorie des relations internationales (RI), l'analyse contemporaine de la question du détroit de Taiwan montre que la plupart ignorent encore l'impact des pressions nationales sur les choix de politique étrangère des trois parties dans cette relation ; les coûts d'audience ont considérablement augmenté, les dirigeants et les élites nationaux faisant appel à des positions et à une rhétorique populistes et nationalistes, et cette rhétorique populiste et nationaliste dans la politique intérieure déborde presque toujours sur la scène internationale (p. 25).

Aux États-Unis, nous assistons à la convergence de l'idéologie « America First » de Trump et de l'obsession des États-Unis pour leur primauté mondiale, qui sous-tend et motive l'approche américaine dans sa concurrence stratégique avec la Chine. En Chine, les références constantes du Parti communiste chinois (PCC) aux cent ans d'humiliation du XIXe et du début du XXe siècle et le « rêve chinois » de Xi Jinping sont des appels ethnonationalistes utilisés pour renforcer le droit du Parti à guider la Chine dans sa lutte pour obtenir la « place qui lui revient » dans la hiérarchie mondiale. Sur l'île, l'approfondissement de l'identité nationale et la dé-sinisation sociopolitique de Taïwan, tout en contribuant au développement d'un État-nation distinct, créent un conflit direct avec la revendication de la République populaire de Chine (RPC) selon laquelle Taïwan fait partie de son principe d'une seule Chine. Cet article cherche donc à retracer et à examiner le rôle du nationalisme intérieur et la manière dont il a contribué à faire du détroit de Taïwan un « point chaud » de la géopolitique et de la géoéconomie mondiales. Pour ce faire, nous analysons d'abord la littérature sur le nationalisme et son rôle dans les relations internationales, puis nous examinons les nationalismes uniques des États-Unis, de la Chine et de Taïwan et leur rôle dans l'augmentation des coûts d'audience pour l'élite politique, ce qui nous permettra d'analyser comment ce conflit nationaliste contribue à faire du détroit de Taïwan le « point chaud » mondial qu'il est aujourd'hui.

Comprendre le nationalisme dans les relations internationales

Comme mentionné précédemment, la littérature sur la théorie des relations internationales se concentre principalement « sur des modèles d'interaction internationale basés sur l'action rationnelle et les facteurs structurels matériels, et exogénise la formation des préférences et les identités des acteurs » (D'Anieri, 1997, p. 2). Même les théoriciens qui se sont intéressés au nationalisme dans les relations internationales ont admis que « la relation entre les deux n'a jamais été particulièrement facile » (Cox, 2019, p. 249). Pourtant, le nationalisme est sans doute au cœur de la pratique des relations internationales, étant donné qu'il est un facteur clé qui permet de concevoir les États comme des agents cohérents, car il crée la spécificité qui permet à un État-nation de se définir dans ses interactions avec un autre (Kowert, 2012 ; Waltz, 1959).

Il est presque impossible d'ignorer le rôle du nationalisme, compte tenu de l'équivalence présumée entre « nation » et « État » dans les théories des relations internationales, et de la manière dont le nationalisme est ancré dans la conceptualisation de la souveraineté, qui constitue un facteur fondamental dans les interactions entre les États (Heiskanen, 2019, 2021). Cela est d'autant plus vrai que l'ère de la mondialisation touche à sa fin, laissant place à une période de relations internationales caractérisée par la sécurisation et la prépondérance de termes tels que « sécurité nationale » et « intérêt national » (Heiskanen, 2019 ; Posen, 2022). À l'époque contemporaine, on observe une prise de conscience accrue de la nécessité d'exprimer et de protéger la souveraineté d'un État dans ses interactions internationales, ce qui ouvre la voie au nationalisme en tant que « force centripète » motrice des interactions entre les États-nations (Kovács, 2022 ; Waltz, 1959, pp. 177-178).

Le nationalisme peut jouer un tel rôle dans la définition des interactions entre les États-nations, car il repose essentiellement sur la conceptualisation de l'identité de la communauté politique. Dans ce sens, le nationalisme moderne est l'expression du principe selon lequel « nation = État = peuple », dont le but est de lier le peuple à l'État au sein d'une « communauté imaginée » afin de justifier l'existence de l'État-nation en tant que construction (Anderson, 1983 ; Hobsbawm, 1990, p. 19). Le nationalisme qui définit l'État-nation n'est ni naturel ni inévitable, mais plutôt un sous-produit d'un effort de construction nationale visant à créer une identité qui permettra à l'État de se distinguer et donc de se différencier dans un monde d'États-nations (Connor, 1990 ; Gellner, 1983 ; Smith, 1986). Cela crée la particularité du nationalisme, qui est à la fois essentiellement identique partout, mais aussi nécessairement unique dans chaque cas. C'est donc l'interaction entre l'unicité individuelle et les objectifs généraux communs qui conduit le nationalisme à influencer les interactions des États-nations sur la scène internationale ; on peut soutenir que ce n'est pas seulement la force du nationalisme qui est importante, mais aussi le contenu de l'identité nationale qui contribue à dicter l'interaction entre les États (D'Anieri, 1997).

La création et la composition des nationalismes et des identités nationales présentent donc un intérêt pour l'analyse de la relation triangulaire entre les États-Unis, la Chine et Taïwan dans le cadre de cet article. La littérature sur le nationalisme et l'identité nationale nous donne une analyse détaillée de la création du nationalisme. Phénomène relativement moderne, la montée des nationalismes à travers le monde est le résultat direct des bouleversements socio-économiques qui ont marqué le progrès de la modernité (Anderson, 1983 ; Gellner, 1983). L'avènement de l'industrialisation a entraîné l'effondrement de l'ancienne structure sociale qui séparait les classes agraires, marchandes et nobles, et a nécessité le développement d'une nouvelle identité qui rassemblerait divers groupes de personnes sous la bannière d'un État-nation.

À cet égard, la création du nationalisme s'est nécessairement faite de manière descendante, souvent motivée par les besoins de la nouvelle élite politique qui exerçait désormais le pouvoir dans ces États-nations modernes émergents, et s'est formée à l'aide d'outils nationaux tels que la langue nationale et le système éducatif national (Anderson, 1983 ; Gellner, 1983). Cependant, l'identité nationale ne pouvait pas être créée à partir de rien. Si la forme générale des nationalismes est la même et repose sur une structure d'identité commune et un sentiment d'appartenance à une communauté, les divers nationalismes doivent être spécifiques aux groupes de personnes vivant dans l'État-nation afin de produire l'unicité nécessaire pour engendrer le résultat souhaité. Ainsi, les mouvements nationalistes et les identités nationales se sont construits sur les mythes et les histoires préexistants des peuples qui habitaient le territoire ou étaient présents lors de la fondation de l'État-nation (Billig, 1995 ; Calhoun, 1997 ; Smith, 1986). Il en résulte divers types de nationalisme qui sont en partie ethniques, mais aussi en partie mythologiques. La section suivante examinera les composants des identités nationales des États-Unis, de la Chine et de Taïwan à cet égard.

L'exceptionnalisme américain : l'Amérique, la grande nation

Comme tous les nationalismes, le nationalisme américain vise à « légitimer, mobiliser et intégrer la nation, favorisant ainsi l'unité du peuple national et exigeant un État souverain pour cette nation » (Trautsch, 2016, p. 291). Cependant, contrairement au nationalisme européen qui s'appuyait sur des histoires existantes, le nationalisme américain était « un modèle de nation qui ne reposait ni sur des revendications historiques d'ancienneté ni sur un sentiment d'identité nationale distincte », ses fondements reposent grandement sur la mythification du voyage des pèlerins à travers l'Atlantique à bord du Mayflower et les débuts de la nation en tant que colonies (Doyle, 2009, p. 79). Le voyage des pèlerins à bord du Mayflower a marqué la séparation entre l'« Ancien Monde » et le « Nouveau Monde », créant une ligne de démarcation qui constitue la base de la conceptualisation de l'Amérique comme une nation unique.

Si le nationalisme américain trouve ses racines dans la migration coloniale en provenance d'Europe, ses débuts sont spécifiquement liés à la Révolution américaine et à la Déclaration d'indépendance (Doyle, 2009). La guerre d'indépendance a marqué une prise de conscience commune dans les 13 colonies qui a donné naissance à une nouvelle nation et a renforcé la distinction entre l'Europe et le « Vieux Monde » d'une part, et la nouvelle nation américaine dans le « Nouveau Monde » d'autre part (Commager, 1959 ; Doyle, 2009). Cette distinction a été favorisée par l'histoire des colonies en tant que refuge pour les dissidents religieux, les serviteurs pauvres et divers réfugiés d'Europe, ce qui a permis aux colonies de se débarrasser de leur héritage britannique (Doyle, 2009).

Pourtant, certains aspects de la culture britannique ont influencé les pères fondateurs de l'Amérique dans leur conception de la nation américaine. Tout en se rebellant contre leurs maîtres coloniaux, les pères fondateurs ont fondé leur indépendance sur la croyance britannique dans les institutions juridiques, de la liberté et du gouvernement représentatif, mêlée à une bonne dose de religiosité qui, compte tenu de l'absence de tradition féodale et d'aristocratie existante, a permis la création d'une conscience nationale célébrant l'égalité sans la révolution sociale nécessaire qui a marqué l'« Ancien Monde » (Lieven, 2012). Cela a permis de donner à l'Amérique l'image d'une nouvelle terre promise, renforçant encore la distinction entre l'ancien et le nouveau, et, comme l'ont noté les chercheurs depuis Tocqueville, a donné naissance à l'idée de l'exceptionnalisme de la nation américaine, la « ville brillante sur la colline » (Lieven, 2012).

L'expansion ultérieure des États-Unis vers l'ouest, qui a vu la formation finale des frontières géographiques de l'Amérique moderne, a contribué à renforcer ce sentiment d'exceptionnalisme. À mesure que l'expansion évoluait, passant de l'achat de terres à des conflits avec les Amérindiens et les forces coloniales espagnoles, l'exceptionnalisme américain a pris un caractère de prédestination (Doyle, 2009 ; Trautsch, 2016). Entre la Révolution et la Guerre civile, les nationalistes américains, conscients de la nécessité de renforcer la conscience nationale, ont entrepris de mettre en avant l'idée fondamentale selon laquelle « les Américains avaient une mission historique et que leur lien national résidait dans leur destin commun » ; cela impliquait de positionner la place future de l'Amérique dans l'histoire du monde comme naturellement glorieuse (Doyle, 2009, p. 86 ; Trautsch, 2016). À cette fin, les nationalistes ont promu le récit de la « destinée manifeste » de l'Amérique, une ascension imparable vers le statut de « pays le plus libre, le plus heureux et bientôt le plus grand et le plus puissant du monde » (Doyle, 2009, p. 88). L'expansion réussie et les victoires remportées dans les conflits qui ont abouti à l'extension de la nation américaine sur tout le continent nord-américain ont fermement ancré ce sentiment de grandeur prédestinée pour la nation. Le nationalisme américain en était venu à englober à la fois les valeurs civiques de liberté et de respect des institutions, et les rêves de grandeur impériale qui les caractérisaient ; l'Amérique était libre et donc exceptionnelle, tout comme elle était victorieuse et donc exceptionnelle.

L'exceptionnalisme américain a donc facilité l'ascension de la nation au sommet de la hiérarchie mondiale après 1945. Pour la nation américaine, qui croyait en sa grandeur prédestinée, il était tout à fait normal d'avoir une place à la table où se décident les affaires mondiales. Le nationalisme américain avait conduit la nation à croire en sa destinée, et elle se considérait comme ayant été choisie, voire désignée pour diriger (Lieven, 2012). Cet exceptionnalisme influence naturellement la politique étrangère américaine moderne, comme le souligne Kristol (1983) :

Le patriotisme naît de l'amour du passé de la nation ; le nationalisme naît de l'espoir en l'avenir de la nation, en sa grandeur distinctive... Les objectifs de la politique étrangère américaine doivent aller bien au-delà d'une définition étroite et trop littérale de la « sécurité nationale ». Il s'agit de l'intérêt national d'une puissance mondiale, tel qu'il est défini par le sens de la destinée nationale. (p. xiii)

Le nationalisme américain façonne la manière dont les États-Unis perçoivent leurs interactions avec le monde, à commencer par leur présomption d'occuper la place qui leur revient au sommet de la hiérarchie mondiale. La mythification de leur « mission historique » et de leur « destinée manifeste » a contribué à créer le paradigme selon lequel les États-Unis sont le leader naturel du monde et que leurs intérêts nationaux incluent la protection de leur position de leader mondial. Cela crée un effet domino dans ses interactions avec les autres États : si les États-Unis sont le leader naturel, les autres doivent les écouter et se laisser guider, et en tant que leader, ils ne peuvent tolérer que leur primauté soit remise en cause. Cependant, cette conceptualisation les met en conflit avec le nationalisme croissant de la Chine.

L'ethnonationalisme chinois : Le rêve chinois

Contrairement au nationalisme américain, le nationalisme chinois moderne est un phénomène relativement récent. En fait, la conceptualisation d'une nation chinoise n'est apparue qu'au XIXe siècle, lorsque les Chinois ont tenté de « créer une identité moderne pour faire face aux conditions créées par la confrontation de la Chine avec le monde occidental », ce qui les a obligés à « traiter des concepts étrangers, notamment ceux de nation, d'État, de souveraineté, de citoyenneté et de race » (Wu, 1991, p. 159). En outre, alors que le nationalisme américain était centré sur son existence en tant que nation de colons, le nationalisme chinois pouvait s'appuyer à la fois sur des revendications historiques d'antiquité et sur un sentiment d'appartenance à un peuple distinct, comme Smith (1986) l'aurait identifié, les racines du nationalisme chinois étaient incontestablement ethno symboliques.

La révolution de 1911, qui a vu l'effondrement de la dynastie Qing et de la Chine impériale, a marqué le début du nationalisme chinois moderne (Townsend, 1992). Alors qu'auparavant, la conceptualisation de l'identité chinoise s'appuyait sur un riche patrimoine culturel composé d'histoires sur « l'idée abstraite de la “Grande Tradition” de la civilisation chinoise », l'empiètement des forces coloniales occidentales en Chine a suscité un mécontentement croissant parmi le public chinois et l'apparition d'écrits intellectuels sur une forme moderne d'identité chinoise combinant la tradition chinoise et le nationalisme occidental (Townsend, 1992 ; Wang, 1988, p. 2 ; Zheng, 2012). Le Dr Sun Yat-Sen, reconnu comme le père de la nation moderne, a poussé à la création d'une conscience nationale dans ses Trois principes du peuple, plaidant pour la création d'un nationalisme chinois moderne centré sur le peuple chinois en tant que groupe unifié, qu'il a catégorisé comme la communauté ethnique chinoise, 中華民族 = zhonghua minzu (Fitzgerald, 2016 ; Tan & Chen, 2013 ; Wang, 1988 ; Wells, 2001).

La fin de la révolution de 1911 a vu l'établissement de la République de Chine (ROC) avec le Dr Sun comme premier président (Zheng, 2012). Cela a marqué la transition de la Chine de l'empire à l'État et a vu la coalescence de la conscience de l'appartenance à la nation chinoise. Les racines ethno symboliques du nationalisme chinois ont imprégné cette conscience, même le nom de la République, Zhonghua minguo, soulignait l'appartenance de l'État à la nation ethnique chinoise, les trois premiers caractères du nom représentant la nation ethnique chinoise. On peut donc dire que le nationalisme chinois équivaut également à l'ethnonationalisme chinois et, en tant que nationalisme reposant sur la riche histoire du peuple chinois et sur la conceptualisation abstraite de la tradition des grandes civilisations chinoises, le nationalisme chinois est également redevable d'une grande nostalgie.

Alors que le Dr Sun et ses collègues intellectuels ont poussé à la création d'un nationalisme chinois en faisant appel à l'héritage culturel de la civilisation chinoise, ils l'ont combiné avec l'idéologie nationaliste occidentale moderne qui se concentre sur une lutte pour la souveraineté, dans ce cas contre les puissances impériales occidentales et les dirigeants Qing. En tant que telle, cette nostalgie est motivée par les expériences vécues par le peuple chinois au cours du « 百年国耻 = Bǎinián Guóchǐ » soit le siècle d'humiliation, qui a débuté par la guerre de l'opium et s'est poursuivi jusqu'en 1945, lorsque la Chine a lutté pour son autodétermination avant d'être envahie par les Japonais avant la Seconde Guerre mondiale (Fitzgerald, 2016 ; Townsend, 1992 ; Zheng, 2012). La Chine, en tant qu'empire devenu nation et héritière de la grande tradition de la civilisation impériale chinoise, a été successivement battue, ce qui a été perçu comme une profonde honte pour le peuple chinois qui, sous les oppresseurs étrangers successifs, y compris les Mandchous de la dynastie Qing, aspirait à la liberté et à un retour à la gloire pour la nation chinoise.

Ainsi, lorsque Mao a annoncé la fondation de la RPC en 1949, la légitimité du PCC à diriger la nation s'est appuyée sur le nationalisme chinois et sur le rôle joué par le parti dans la défaite des Japonais. La victoire du PCC dans la guerre civile s'explique sans doute aussi par le fait qu'il s'est présenté comme encore plus nationaliste que le Kuomintang (KMT) nationaliste qu'il a chassé de la Chine continentale (Gries, 2020). En raison de ce lien étroit entre la légitimité du parti et le nationalisme chinois, le PCC a souvent eu recours à la propagande nationaliste pour consolider sa position de pouvoir, notamment après les événements de la place Tian'anmen (Gries, 2020).

Avec son accession à la présidence, Xi Jinping a continué à utiliser le nationalisme chinois pour renforcer l'emprise du parti sur le pouvoir, en faisant souvent référence à l'essor de la Chine comme au destin national du pays, en évoquant le passé glorieux du pays et en insistant sur le « siècle d'humiliation » qui a privé la Chine de sa place parmi les puissances mondiales (Tan, 2023). Dans cette forme actuelle d'ethnonationalisme chinois, le slogan de Xi sur le « rajeunissement national “ contribue à renforcer l'idée que la Chine, autrefois grande mais humiliée par les prédations des colonisateurs occidentaux, est en train de retrouver sa splendeur d'antan pour réaliser le ” rêve chinois » (Tan, 2023). Cela donne l'impression que la Chine doit tenir tête aux puissances occidentales en raison de leur place légitime dans le monde, tout en continuant à s'attaquer aux humiliations du passé, dont Taïwan sert de rappel, créant ainsi le cadre de la concurrence avec les États-Unis et de la montée des tensions avec Taïwan.

Le nationalisme taïwanais : Dé-sinicisé et indépendant

Le cas du nationalisme taïwanais est intéressant. Des trois nationalismes examinés dans cet article, le nationalisme taïwanais est le plus jeune, puisqu'il n'a vu le jour que récemment. De plus, contrairement aux États-Unis et à la Chine, il n'y a pas de continuité et de cohérence entre la nation et l'État à Taïwan. L'État qui gouverne et exerce son autorité sur la population taïwanaise incarne et fusionne deux visions politiques distinctes, chacune liée à une identité nationale distincte : chinoise et taïwanaise, car le ROC est « un produit de l'histoire chinoise et du nationalisme chinois », ayant été imposé sur l'île lorsque le KMT a perdu la guerre civile et a fui le continent (Clark & Tan, 2012 ; Lepesant, 2018, p. 65).

En fait, alors que le KMT exerçait l'autorité maritale sur l'île sous les régimes de Chiang Kai-shek et Chiang Ching-kuo, le parti a constamment tenté d'imposer un nationalisme chinois essentialiste qui entrait en conflit avec les souvenirs et l'expérience de la majeure partie de la population de l'île, en particulier ceux qui ont été élevés sous la domination japonaise (Lepesant, 2018). Cela a directement limité le développement d'une conscience nationale centrée sur l'identité taïwanaise, ce qui explique la création relativement tardive du nationalisme taïwanais. Si les Taïwanais d'outre-mer exilés par le KMT ont commencé à afficher des idéologies qui s'apparentaient au nationalisme taïwanais, ce n'est qu'à partir des années 1980 et de la démocratisation progressive de l'île que ce nationalisme a commencé à s'enraciner (Chiou, 2003; Clark & Tan, 2012; Wakabayashi, 2006; Wu, 2004).

Avec les appels croissants à la libéralisation politique dans les années 1980, Chiang Ching-kuo a entamé le processus initial de taiwanisation, autorisant la nomination de Taïwanais qui étaient benshengren (Han-Chinois qui se trouvaient sur l'île avant la migration de 1949) à des postes politiques, même au sein de sa propre administration (Cabestan, 2005). Cela a donné le coup d'envoi au processus de construction de la nation, qui n'est passé à la vitesse supérieure qu'avec la démocratisation de l'île au début des années 1990, lorsqu'est apparu l'impératif politique de créer une identité susceptible d'unifier les habitants de l'île (Wakabayashi, 2006). Lee Teng-hui, en tant que président de Taïwan qui a supervisé le processus de démocratisation, a apporté son soutien au mouvement de taiwanisation, en soutenant l'élaboration d'un programme de construction nationale qui encouragerait l'adoption du nationalisme taïwanais, contre les souhaits de la vieille garde du KMT. L'action de Lee dans la construction du nationalisme taïwanais se manifeste surtout par la propagation de l'idée d'une « nouvelle identité nationale taïwanaise » dans son discours à l'Assemblée nationale et, plus concrètement, par le changement de nom du ROC en ROC à Taïwan (Chiou, 2003 ; Jacobs, 2007 ; Wakabayashi, 2006).

Les composants du nationalisme taïwanais ne peuvent donc être dissociés de l'histoire complexe de l'île. Les racines du nationalisme taïwanais remontent à l'expansion impériale du Japon à la fin du XIXe siècle. Alors qu'auparavant l'île avait eu quelques contacts avec diverses dynasties chinoises et une brève période coloniale par les Hollandais, les Qing avaient négligé l'île, ce qui signifie que la colonisation japonaise a marqué la modernisation de l'île (Cabestan, 2005 ; Wakabayashi, 2006). La domination coloniale japonaise a également suscité le développement d'une identité pan-taïwanaise enracinée dans une lutte pour l'indépendance et distinctement anticoloniale et anti-japonaise (Brown, 2004). Cette identité pan-taïwanaise couvrait tous les résidents de l'île qui n'étaient pas japonais et ne se limitait donc pas à l'ethnie chinoise Han.

Avec la démocratisation et la promotion de la « nouvelle identité nationale taïwanaise » sous Lee, cette identité pan-taïwanaise a servi de base à la construction d'une nouvelle identité nationale. Toutefois, cela signifie également que les aspects de cette identité axés sur l'indépendance ont été intégrés dans le nouveau nationalisme taïwanais, qui a été renforcé par les expériences du peuple taïwanais sous le régime du KMT (Wakabayashi, 2006). Pour Taïwan, la domination coloniale japonaise et l'expérience de la guerre civile dans la Chine d'après 1945 sont devenues l'existence des « autres » dans le développement du sentiment d'identité taïwanais (Wakabayashi, 2006). Cela signifie donc que le nationalisme taïwanais était avant tout un nationalisme pour une Taïwan indépendante.

En 2000, avec l'élection à la présidence de Chen Shui-bian, du Parti démocratique des peuples (DPP), alors dans l'opposition, le nationalisme taïwanais a franchi une nouvelle étape dans son évolution. Le nationalisme taïwanais ne se résume plus à la souveraineté indépendante de l'île tout en conservant des affinités culturelles avec la tradition chinoise, comme le préconisait Lee, mais le nationalisme et l'identité nationale taïwanais sont désormais clairement déconsidérés (Hughes, 2013 ; Wakabayashi, 2006). Cette évolution a été favorisée par les politiques de l'administration Chen, qui comprenaient des initiatives visant à rectifier le nom de Taïwan, des modifications des institutions destinées à promouvoir l'unification avec la Chine continentale, des tentatives de modification de la Constitution du ROC et, surtout, la réorientation des programmes d'enseignement pour qu'ils soient davantage axés sur Taïwan et moins sur la Chine continentale. L'identité nationale taïwanaise a ainsi évolué vers une identité qui met de plus en plus à l'écart la composante ethnique chinoise, au profit d'une composition culturelle à la fois chinoise Han, japonaise et taïwanaise autochtone (Brown, 2004 ; Hughes, 2013 ; Wu, 2004). Toutefois, un tel nationalisme soulève des questions en raison de la relation précaire entre l'île et son voisin du détroit.

Le choc des nationalismes

Cet article vise à examiner le rôle joué par le nationalisme dans la montée des tensions au sein de la relation triangulaire entre les États-Unis, la Chine et Taïwan. L'idée que les nationalismes peuvent être antagonistes et conduire à des conflits n'est pas entièrement nouvelle, malgré l'absence de théories des relations internationales qui prennent en compte de manière appropriée l'impact du nationalisme. Samuel Huntington (1996), dans son ouvrage intitulé Clash of Civilizations, affirme que les futurs conflits mondiaux ne seront pas motivés par des différences idéologiques ou économiques, mais par des divisions culturelles et civilisationnelles, en raison de l'interaction croissante entre les civilisations résultant de la mondialisation. Huntington (1996) a prédit qu'une Asie orientale montante et affirmée, forte d'un développement économique rapide, entrerait de plus en plus en conflit avec la civilisation occidentale menée par les États-Unis, en partie à cause d'une différence de valeurs culturelles et d'objectifs géopolitiques.

D'aucuns diront que les affirmations de Huntington sont trop simplistes et qu'elles risquent de renforcer les clivages, en particulier après le 11 septembre et la guerre contre la terreur, mais son postulat de base constitue un point de départ intéressant pour examiner l'impact du nationalisme sur les relations entre les États-Unis, la Chine et Taïwan. Alors que Huntington considérait que le conflit à venir s'inscrivait dans une logique civilisationnelle, supposant que les similitudes et les affinités culturelles suffiraient à créer des groupements d'États-nations dans le monde entier qui entreraient en conflit les uns avec les autres, les événements récents ont prouvé le contraire. En fait, des cas comme la menace de Donald Trump d'imposer un tarif douanier de 25 % sur les importations canadiennes lorsqu'il accèdera à la présidence en janvier 2025 nous rappellent que le nationalisme peut facilement prendre le dessus sur tout sentiment d'affinité culturelle, même entre des nations aussi étroitement liées et alliées que les États-Unis et le Canada (Hale, 2024).

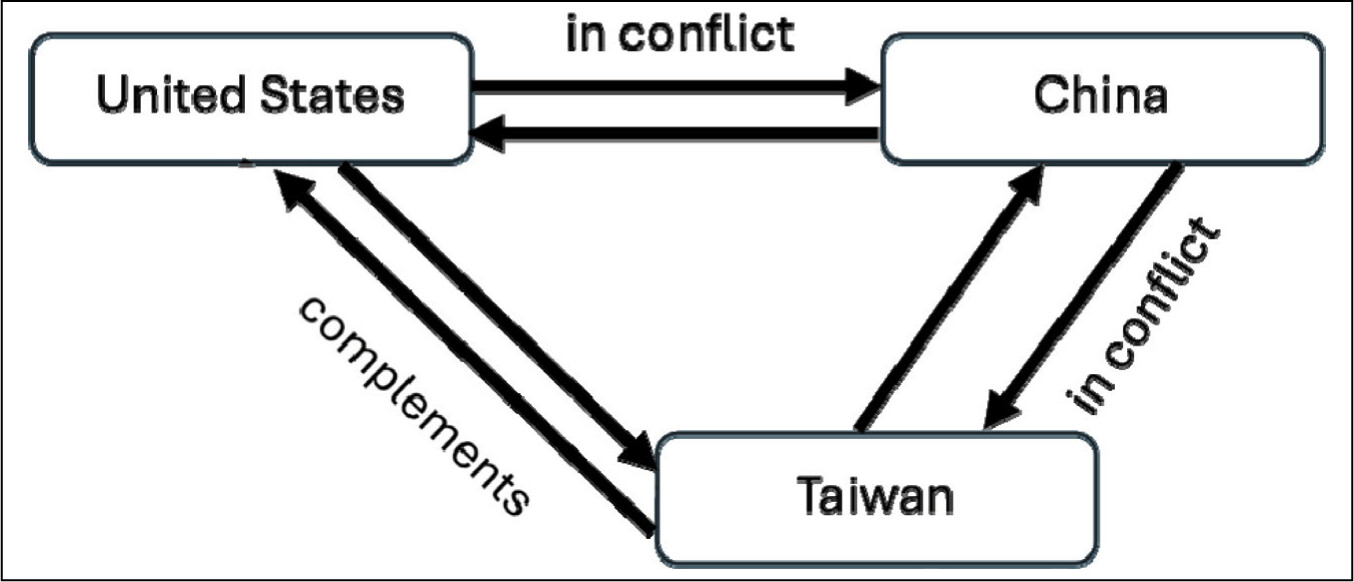

L'avènement de la modernité a entraîné la montée du nationalisme dans l'État-nation et, dans le but de légitimer l'existence de l'État-nation, chaque nationalisme a été propagé comme étant unique. Ainsi, alors que les civilisations culturelles ne sont peut-être pas un clivage qui définit complètement le monde d'aujourd'hui, le nationalisme semble être un clivage qui pourrait s'inscrire dans la théorie de Huntington. Compte tenu des nationalismes uniques des États-Unis, de la Chine et de Taïwan abordés dans les sections précédentes, il semble également que ce qui se passe dans cette relation triangulaire soit un conflit découlant de nationalismes diamétralement opposés, un « choc des nationalismes » si l'on peut dire. L’image 1 résume les interactions entre les nationalismes des États-Unis, de la Chine et de Taïwan.

Image 1 : Interaction entre les nationalismes.

Les États-Unis, qui ont construit une identité nationale centrée sur une vocation supérieure de nation modèle et de leader mondial, considèrent leur position au sommet de la hiérarchie mondiale comme sacro-sainte. La raison pour laquelle le concept du « piège de Thucydide » a suscité tant d'attention est qu'il existe une reconnaissance inhérente du fait que, quels que soient les maux dont souffrent les États-Unis, ils ne sont pas disposés à voir remise en question la primauté mondiale qu'ils ont établie après la fin de la guerre froide (Mazza, 2024). Toutefois, l'ascension de la Chine grâce à sa croissance économique rapide et le fait qu'elle soit parvenue à sortir relativement indemne de la grande crise financière de 2007-2008 ont donné à la RPC la conviction que son heure était enfin venue. Poussé par le désir de Xi de faire de l'ethnonationalisme chinois le fondement de l'affirmation de la RPC sur la scène internationale, le monde est aujourd'hui témoin d'une Chine qui cherche à agir comme une grande puissance, y compris en exigeant l'hégémonie régionale (Mazza, 2024).

Or, l'hégémonie régionale de la RPC la met en conflit direct avec les États-Unis, car l'hégémonie régionale en Asie de l'Est signifierait que les États-Unis devraient revenir sur leur primauté mondiale et céder le contrôle de la région où ils ont des alliés clés comme le Japon et la Corée du Sud. Cette situation est exacerbée par l'élément anti-occidental de l'ethnonationalisme chinois qui tient l'Occident, dont les États-Unis sont le symbole, pour responsable du siècle d'humiliation et du fait que le pays n'est pas la grande puissance légitime qu'il aurait dû être depuis longtemps. Comme le dit le proverbe, une montagne ne peut contenir deux tigres, les nationalismes des États-Unis et de la RPC dépendent de l'accomplissement par les pays de leur propre destin de grandeur, ce qui les met naturellement en conflit l'un avec l'autre, comme le montre l’image 1.

De même, l’image 1 montre également que les nationalismes de la Chine et de Taïwan sont en conflit. Comme nous l'avons mentionné plus haut, l'ethnonationalisme chinois et le « rêve chinois » visent également à effacer la honte d'un siècle d'humiliation. Cette humiliation découle en partie des pertes subies face aux Japonais lors des deux guerres sino-japonaises, dont la perte de l'île de Taïwan constitue un rappel. C'est pour cette raison que Xi a clairement indiqué que la réunification entre Taïwan et le continent était un élément essentiel de son « rajeunissement national » (Sobolik, 2024). Cependant, à Taïwan, l'évolution et la montée du nationalisme taïwanais ont conduit à une forte identité nationale taïwanaise qui rejette sa relation avec la Chine continentale ; de plus en plus de Taïwanais rejettent le discours de Pékin sur une identité commune entre eux et les Chinois du continent, et les sondages montrent qu'une majorité croissante de Taïwanais ne s'identifient plus comme Chinois (Fifield, 2019 ; Wang, 2023). Les deux nations s'engagent ainsi sur la voie du conflit, un scénario catastrophe qui, selon les experts, se rapproche de plus en plus, car l'indépendance de Taïwan est une ligne rouge que la Chine ne peut franchir, mais toute forme de réunification de l'île est incompatible avec son identité nationale unique et indépendante (Kuo, 2022 ; Wu, 2004).

En revanche, la relation entre le nationalisme américain et le nationalisme taïwanais est quelque peu complémentaire, comme le montre l’image 1. En examinant le nationalisme américain ci-dessus, nous avons souligné à quel point le nationalisme américain est motivé par la primauté américaine sous la forme de l'exceptionnalisme américain. Il a été démontré que cet exceptionnalisme est empreint d'une ferveur messianique, Badri (2024) affirmant qu'il est à l'origine de la politique étrangère interventionniste de l'Amérique depuis 1991. Pourtant, cette ferveur messianique fait du nationalisme américain le complément parfait du nationalisme taïwanais. Comme le nationalisme taïwanais tend à la dé-sinicisation et à l'indépendance, il s'est également efforcé de mettre en avant sa démocratisation comme une caractéristique clé de son nationalisme. L'Amérique devient ainsi un pilier naturel de soutien aux objectifs du nationalisme taïwanais, tandis que les tendances messianiques de l'Amérique l'amènent à vouloir soutenir la démocratie taïwanaise. En conséquence, les nationalismes américain et taïwanais deviennent complémentaires.

Cependant, le fait que les nationalismes soient en conflit n'explique pas nécessairement l'existence de la relation triangulaire qui a fait du détroit de Taiwan le « point chaud » géopolitique qu'il est. Pour ce faire, il est important de se rappeler que le nationalisme est une arme à double tranchant lorsqu'il est utilisé par les gouvernements (Gries, 2020 ; Tan, 2023). Depuis 2016, nous avons vu les gouvernements respectifs des trois pays se tourner de plus en plus vers le nationalisme pour faire avancer leurs propres programmes (Kuo, 2022 ; Restad, 2020). Trump a remporté sa première victoire présidentielle grâce à son slogan « Make America Great Again », qui laissait entendre que son prédécesseur politique avait laissé la grandeur de la nation américaine s'étioler. Ce faisant, Trump a déclenché un torrent de populisme fondé sur un nationalisme américain conservateur, centré sur la perception de la puissance et de la grandeur du pays à la fin de la guerre froide et sur le désir de revenir à cette époque (Renshon, 2021).

En Chine, Xi, comme indiqué précédemment, s'est tourné vers le concept du « rêve chinois » pour tenter de garantir la légitimité du PCC et son emprise sur le pouvoir. Selon lui, la tâche principale du PCC était de restaurer la gloire passée de la nation et de transformer ainsi le rêve d'une grande puissance en réalité, ce qui contribuerait à améliorer la vie du peuple chinois (Bhattacharya, 2019). La montée de l'ethnonationalisme chinois a permis de légitimer la position du PCC à la suite des troubles politiques du début des années 2010 et, de plus en plus, nous voyons des expressions chinoises affirmées de cet ethnonationalisme, que ce soit dans sa diplomatie de « guerriers-loups » ou dans les cas d'étudiants internationaux chinois dans les campus universitaires en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni qui contestent ouvertement leurs professeurs et leurs pairs qui commentent des questions telles que Taïwan et Hong Kong (Tan, 2023).

À Taïwan, le DPP de Tsai Ing-wen s'est emparé du sentiment antichinois du Mouvement des tournesols de 2014 et a exploité le nationalisme taïwanais et le désir d'exister en tant que peuple souverain pour remporter l'élection présidentielle de 2016 face au KMT (Chen & Zheng, 2022 ; Clark et al., 2020). Depuis lors, le DPP s'appuie de plus en plus sur le nationalisme taïwanais pour s'assurer des victoires électorales, car il permet de délimiter clairement le clivage entre Taïwanais et Chinois entre lui-même et l'opposition KMT, tout en permettant au gouvernement de créer un récit qui différencie Taïwan du continent, et donc de rallier des soutiens à sa cause pour une reconnaissance internationale (Lee, 2024).

Dans chacun de ces pays, nous avons vu des dirigeants politiques se tourner vers le nationalisme pour réaliser leurs propres objectifs nationaux. Cependant, l'utilisation du nationalisme de cette manière signifie également qu'il y a des conséquences importantes lorsque les désirs et les rêves du nationalisme ne peuvent pas être réalisés, en particulier pour les régimes qui ont construit leur légitimité sur ces nationalismes. À cette fin, l'escalade des tensions dans le détroit de Taïwan devient compréhensible. Le nationalisme taïwanais a conduit Tsai et le DPP à insister sur la souveraineté taïwanaise, même sans avoir besoin d'une indépendance réelle, mais cela a franchi la ligne rouge du PCC et l'ethnonationalisme chinois nécessite une réaction sous la forme d'une activité militaire accrue. Les États-Unis, qui ont été tenus de soutenir Taïwan en raison de la loi sur les relations avec Taïwan, et en partie pour réaffirmer leur statut d'hégémon mondial, considèrent donc qu'il est impératif qu'ils continuent à s'impliquer dans le cas du détroit de Taïwan, que ce soit par la liberté de navigation ou la vente d'armes. À mesure que chaque partie intensifie sa réponse de politique étrangère à la question du détroit de Taiwan, les coûts d'audience pour les dirigeants politiques augmentent également. Après avoir libéré les forces du nationalisme, tout semblant de recul de la part d’un dirigeant politique aurait de graves conséquences sur la stabilité du régime intérieur. Cela est d'autant plus vrai que les trois pays sont confrontés à des défis économiques imminents.

Conclusion

Par conséquent, la relation triangulaire entre les États-Unis, la Chine et Taïwan n'est pas simplement le produit de luttes de pouvoir ou de conflits idéologiques, mais un « choc des nationalismes ». L'interaction d'identités nationales uniques, renforcée par des pressions internes, a intensifié les enjeux géopolitiques dans le détroit de Taïwan, le transformant en un point névralgique de la politique mondiale. En comprenant cela, nous pouvons donc voir comment le nationalisme est en fait un facteur important qui influence les interactions des États dans les théories des RI.

***

Déclaration de conflits d'intérêts

Les auteurs n'ont déclaré aucun conflit d'intérêt potentiel en ce qui concerne la recherche, la paternité et/ou la publication de cet article.

Financement

Les auteurs n'ont reçu aucun soutien financier pour la recherche, la rédaction et/ou la publication de cet article.

Citer

Tan, O., & Tan, A. C. (2025). The ‘Clash of Nationalisms’ in the Contentious USA–Taiwan–China Relations. Journal of Asian Security and International Affairs, 12(2), 181-196. https://doi.org/10.1177/23477970251340743 (Original work published 2025)

Références

Anderson B. (1983). Imagined communities. Verso.

Badri A. (2024). The United States is a messianic state: Rhetorical roots in US foreign policy since 1991. Australian Journal of International Affairs, 79(1), 150–168.

Bhattacharya A. (2019). Chinese nationalism under Xi Jinping revisited. India Quarterly, 75(2), 245–252.

Billig M. (1995). Banal nationalism. Sage Publications.

Brands H., & Gaddis J. L. (2021). The new cold war: America, China, and the echoes of history. Foreign Affairs, 100, 10.

Brown M. J. (2004). Is Taiwan Chinese? The impact of culture, power, and migration on changing identities. University of California Press.

Cabestan J.-P. (2005). Specificities and limits of Taiwanese nationalism. China Perspectives, 2005(62), 32–43.

Calhoun C. (1997). Nationalism. University of Minnesota Press.

Chen C.-J. J., & Zheng V. (2022). Changing attitudes toward China in Taiwan and Hong Kong in the Xi Jinping era. Journal of Contemporary China, 31(134), 250–266.

Chiou C. L. (2003). Taiwan’s evolving nationalism. In Liew L. H., & Wang S. (Eds.), Nationalism, democracy and national integration in China (1st ed., pp. 107–121). RoutledgeCurzon. https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.4324/9780203404294-10

Clark C., & Tan A. C. (2012). Taiwan's political economy: Meeting challenges, Pursuing Progress. Lynne Rienner Publishers. https://doi.org/10.1515/9781626375024

Clark C., Tan A. C., & Ho K. (2020). Was 2016 a realigning election in Taiwan? Asian Survey, 60(6), 1006–1028.

Commager H. S. (1959). The origins and nature of American nationalism. In University P. S. (Ed.), Special collections: Oregon Public Speakers. Portland State University.

Connor W. (1990). When is a nation? Ethnic and Racial Studies, 13(1), 92–103.

Cox M. (2019). Nationalism, nations and the crisis of world order. International Relations, 33(2), 247–266.

D’Anieri P. (1997). Nationalism and international politics: Identity and sovereignty in the Russian-Ukrainian conflict. Nationalism and Ethnic Politics, 3(2), 1–28.

Department of Defense. (2000). Report on Implementation of Taiwan Relations Act (3390).

Doyle D. H. (2009). Beginning the world over again: Past and future in American nationalism. In Nations and their histories: Constructions and representations (pp. 77–92). Springer.

Fifield A. (2019, 26 December 2019). Taiwan’s ‘born independent’ millennials are becoming Xi Jinping’s lost generation. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/taiwans-born-independent-millennials-are-becoming-xi-jinpings-lost-generation/2019/12/24/ce1da5c8-20d5-11ea-9c2b-060477c13959_story.html

Fitzgerald J. (2016). The nationless state: The search for a nation in modern Chinese nationalism. In Chinese nationalism (pp. 56–85). Routledge.

Gellner E. (1983). Nations and nationalism. Blackwell Publishing.

Gries P. (2020). Nationalism, social influences, and Chinese Foreign Policy (pp. 63–84). https://doi.org/10.1093/oso/9780190062316.003.0004

Hale E. (2024, November 26). What are Trump’s plans for tariffs on China, Canada and Mexico? Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/economy/2024/11/26/what-are-trumps-plans-for-tariffs-on-china-canada-and-mexico

Hanania R. (2021). Graham Allison and the Thucydides trap myth. Strategic Studies Quarterly, 15(4), 13–24.

Heiskanen J. (2019). Spectra of sovereignty: Nationalism and international relations. International Political Sociology, 13(3), 315–332.

Heiskanen J. (2021). Nations and nationalism in international relations. In Carvalho B. D., Lopez J. Costa, & Leira H. (Eds.), Routledge handbook of historical international relations (1st ed., Vol. 1, pp. 244–252). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351168960

Hobsbawm E. (1990). Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality. Cambridge University Press.

Holsti K. J. (1980). Change in the international system: Interdependence, integration, and fragmentation. In Holsti O. R., Siverson R. M., & George A. L. (Eds.), Change in the international system (1st ed., pp. 23–53). Routledge. https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.4324/9780429052187-2

Hughes C. R. (2013). Negotiating national identity in Taiwan: Between nativization and de-sinicization. In Ash R., Garver J. W., & Prime P. (Eds.), Taiwan’s democracy (pp. 51–74). Routledge.

Hung H.-F. (2022). Clash of empires: From ‘Chimerica’ to the ‘New Cold War’. Cambridge University Press.

Huntington S. P. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. Simon & Schuster.

Jacobs B. (2007). Lee Teng-hui and the Idea of ‘Taiwan’. The China Quarterly, 190, 375–393. https://doi.org/10.1017/S0305741007001245

Kovács B. (2022). Fear and securitisation. In Simon Z., & Ziegler T. D. (Eds.), European politics: Crises, fears and debates (pp. 121–137). L’Harmattan.

Kowert P. A. (2012). National identity: Inside and out. In Origins of National Interests (pp. 1–34). Routledge.

Kristol I. (1983). Reflections of a neo-conservative. Basic Books.

Kuo M. A. (2022, 12 Sep 2022). Cross-strait Crisis and Taiwan’s National Identity. The Diplomat. https://thediplomat.com/2022/09/cross-strait-crisis-and-taiwans-national-identity/

Lee J. (2024). Taiwan and the ‘New Cold War’. EurAmerica, 54(1), 69–116.

Lepesant T. (2018). Taiwanese youth and national identity under Ma Ying-jeou. In Jacobs J. B., & Kang P. (Eds.), Changing Taiwanese identities (1st ed., pp. 64–86). Routledge.

Lieven A. (2012). America right or wrong: An anatomy of American nationalism. Oxford University Press, USA.

Mazza M. (2024, March 31). Power is the answer in U.S. competition with China. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2024/03/31/us-competition-china-great-power-cold-war/

Peters M. A., Green B., Mou C., Hollings S., Ogunniran M. O., Rizvi F., Rider S., & Tierney R. (2022). US–China Rivalry and ‘Thucydides’ Trap’: Why this is a misleading account. Educational Philosophy and Theory, 54(10), 1501–1512. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1799739

Posen A. S. (2022, March 17). The end of globalization? Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2022-03-17/end-globalization

Renshon S. A. (2021). The Trump doctrine and conservative American nationalism. The Trump Doctrine and the Emerging International System, 3–38.

Restad H. E. (2020). What makes America great? Donald Trump, national identity, and US foreign policy. Global Affairs, 6(1), 21–36.

Ripley W. (2024, December 1). Taiwan’s President Lai Ching-te in Hawaii: A stopover that speaks volumes. CNN. https://edition.cnn.com/2024/12/01/asia/taiwan-lai-hawaii-china-intl-hnk/index.html

Smith A. D. (1986). The ethnic origins of nations. Blackwell Publishing.

Sobolik M. (2024, April 27). Xi’s imperial ambitions are rooted in China’s history. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2024/04/27/xi-imperial-ambitions-chinese-history-empire-dynasty/

Tan A. C., & Chen B. (2013) China's competing/co-opting nationalisms. Pacific Focus, 28, 365–383. https://doi.org/10.1111/pafo.12013

Tan O. (2023, June 13). Riding the tiger: Ethno-nationalism and China’s Foreign Policy. The Diplomat.

Taylor B. (2020, February 26). Taiwan flashpoint: What Australia can do to stop the coming Taiwan crisis. The Interpreter. https://www.lowyinstitute.org/publications/taiwan-flashpoint-what-australia-can-do-stop-coming-taiwan-crisis

Townsend J. (1992). Chinese nationalism. The Australian Journal of Chinese Affairs, 27, 97–130.

Trautsch J. M. (2016). The origins and nature of American nationalism. National Identities, 18(3), 289–312.

Wakabayashi M. (2006). Taiwanese nationalism and the ‘unforgettable others’. In Friedman E. (Ed.), China’s rise, Taiwan’s dilemmas, and international peace (pp. 3–21). Routledge.

Waltz K. (1959). Man, the state, and war: A theoretical analysis. Columbia University Press.

Wang A. (2023, 22 Apr 2023). ‘I am Taiwanese’: The threat of war from Beijing strengthens island’s identity. Hong Kong Free Press. https://hongkongfp.com/2023/04/22/i-am-taiwanese-the-threat-of-war-from-beijing-strengthens-islands-identity/

Wang G. (1988). The study of Chinese identities in Southeast Asia. In Cushman J., & Wang G. (Eds.), Changing identities of the Southeast Asian Chinese since World War II (pp. 1–22). Hong Kong University Press.

Wells A. (2001). Sun’s three principles of the people: The principle of nationalism. In Wells A. (Ed.), The political thought of Sun Yat-sen: Development and impact (pp. 61–72). Palgrave Macmillan, UK. https://doi.org/10.1057/9781403919755_6

Wu D. Y.-H. (1991). The construction of Chinese and non-Chinese identities. Daedalus, 159–179.

Wu Y.-S. (2004). Taiwanese nationalism and its implications: Testing the worst-case scenario. Asian Survey, 44(4), 614–625.

Wuthnow J. (2020). System overload: Can China’s military be distracted in a war over Taiwan? National Defense University Press.

Zheng D. (2012). On modern Chinese nationalism and its conceptualization. Journal of Modern Chinese History, 6(2), 217–234. https://doi.org/10.1080/17535654.2012.708233

First published in :

Institut des affaires indo-pacifiques, Christchurch, Nouvelle-Zélande

Université de Canterbury, Christchurch, Nouvelle-Zélande

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!