Defense & Security

El “choque de nacionalismos” en las contenciosas relaciones entre EE. UU., Taiwán y China

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: May.25,2025

Jun.16, 2025

¿Por qué la tensión en el estrecho de Taiwán ha alcanzado su punto más alto desde la crisis de misiles de 1996? ¿Por qué las relaciones entre EE. UU., Taiwán y China se han vuelto tan contenciosas desde 2016? Este artículo sostiene que un factor, a menudo ignorado, — el nacionalismo y la política de identidad — debe considerarse como un elemento que contribuye al aumento de las tensiones en esta relación triangular. En los tres Estados, los costos de audiencia han aumentado significativamente a medida que líderes y élites nacionales apelan a posturas y discursos populistas y nacionalistas. Aunque los estudios de política exterior suelen afirmar que "la política se detiene en la frontera marítima", la retórica populista y nacionalista en la política interna casi siempre se filtra hacia el ámbito internacional. La convergencia entre el lema "’America First’" de Trump y la obsesión de EE. UU. con su primacía global sustenta e impulsa el enfoque estadounidense hacia su competencia estratégica con China. Las continuas referencias de China al "siglo de la humillación" del siglo XIX y principios del XX, junto con el "Sueño Chino" de Xi Jinping, constituyen apelaciones etnonacionalistas que motivan la lucha de China por recuperar su “lugar legítimo” en el orden mundial. Por su parte, la creciente identidad nacional de Taiwán y la desinización sociopolítica, que contribuyen al desarrollo de un estado-nación separado, representan un choque directo con la afirmación de la República Popular China (RPC) de que Taiwán forma parte de su principio de "una sola China". Este artículo rastrea y examina el papel del nacionalismo interno y cómo ha contribuido a convertir el estrecho de Taiwán en un "punto caliente" de la geopolítica y la geoeconomía global.

La introducción del término “contingencia de Taiwán” al léxico global en 2020 puso de manifiesto cómo la temperatura de las relaciones a través del estrecho entre China y Taiwán se había convertido en un barómetro clave al que prestaba atención la comunidad internacional (Taylor, 2020). No es coincidencia que el creciente interés por el Estrecho de Taiwán coincida con un momento en que la relación entre Estados Unidos y China ha degenerado en una competencia estratégica entre grandes potencias; el Pentágono había utilizado durante mucho tiempo el término “contingencia de Taiwán” en sus informes anuales sobre la capacidad militar estadounidense para implementar la Ley de Relaciones con Taiwán (‘Taiwan Relations Act’), desde al menos el informe del año 2000, pero solo cuando la relación EE.UU.–China empeoró y las tensiones a través del estrecho generaron preocupación sobre un posible punto de conflicto, el término se popularizó (Department of Defense, 2000; Wuthnow, 2020). Se ha hablado mucho sobre cómo el aumento de la tensión en las relaciones a través del Estrecho es resultado de la competencia general entre Estados Unidos y China por definir sus posiciones relativas en la jerarquía global. Estas crecientes tensiones a menudo se atribuyen a la rivalidad inherente entre una potencia en ascenso y otra en declive, como lo señala Graham Allison en su libro ‘Destinados para la guerra’ (Hanania, 2021). La idea de la “trampa de Tucídides”, planteada por Allison, se ha convertido en la narrativa dominante en el discurso sobre la competencia entre EE. UU. y China, lo cual ha contribuido a un análisis, posiblemente limitado, de esta rivalidad estratégica. Bajo esta influencia, las acciones de China se interpretan exclusivamente como impulsadas por preocupaciones de seguridad y agresión imperialista, lo que alimenta la narrativa de una lucha por el poder en la arena internacional entre la superpotencia actual y una emergente con aspiraciones de cumplir su credo civilizatorio (Mazza, 2024; Peters et al., 2022; Sobolik, 2024). Esta perspectiva presenta a China como una fuerza disruptiva que busca desmantelar el orden internacional actual basado en normas, mientras que Estados Unidos se posiciona como el defensor que enfrenta la agresión china, lo que ha llevado a que esta competencia estratégica se denomine también una “nueva Guerra Fría” (Brands & Gaddis, 2021; Mazza, 2024). Así, el aumento de tensiones en el Estrecho de Taiwán se ha percibido como la primera línea de esta “nueva Guerra Fría”, y la relación tripartita entre Estados Unidos, China y Taiwán funciona como una especie de prueba para evaluar la capacidad estadounidense de contener a una China en ascenso (Lee, 2024). De hecho, los sectores más duros contra China en EE. UU. y los funcionarios taiwaneses han utilizado frecuentemente este contexto de “nueva Guerra Fría” para enmarcar la competencia estratégica como una lucha entre autocracias y democracias, destacando que la democracia taiwanesa merece ser protegida (Hung, 2022; Lee, 2024). El gobierno taiwanés ha insistido en la necesidad de construir una alianza de democracias que respalden a la Isla frente a la agresión china, subrayando valores compartidos y la cooperación entre socios afines (Ripley, 2024). Sin embargo, un análisis más amplio muestra que encuadrar el aumento de tensión en el Estrecho como un mero subproducto de la lucha geopolítica entre Estados Unidos y China en esta “nueva Guerra Fría” deja de lado otros factores posibles. Particularmente, debe considerarse el impacto del nacionalismo y la política de identidad en el ámbito doméstico como un factor que contribuye al aumento de tensiones en esta relación triangular. Aunque desde los tiempos en que estudiosos como Holsti (1980) señalaron la necesidad de enfatizar la “prominencia del comportamiento nacionalista” en la teoría de las relaciones internacionales, se ha prestado mayor atención al nacionalismo como una característica del sistema internacional, el análisis contemporáneo del Estrecho de Taiwán muestra que aún se ignora en gran medida el impacto de las presiones internas sobre las decisiones de política exterior de los tres actores involucrados. Los costos de audiencia han aumentado significativamente a medida que los líderes y élites políticas apelan a posturas y discursos populistas y nacionalistas, los cuales casi siempre se trasladan del ámbito interno al internacional (p. 25). En Estados Unidos, tenemos la convergencia de la ideología “Estados Unidos primero” de Trump con la obsesión del país por mantener su primacía global, lo que sustenta y guía su enfoque frente a la competencia estratégica con China. Por su parte, el Partido Comunista Chino (PCCh) continúa haciendo referencia a los cien años de humillación del siglo XIX y principios del XX, y al “Sueño Chino” de Xi Jinping, como apelaciones etnonacionalistas para reforzar el derecho del Partido a guiar a China en la lucha por su “lugar legítimo” en la jerarquía global. En la Isla, la profundización de la identidad nacional taiwanesa y la desinización sociopolítica contribuyen al desarrollo de un Estado-nación separado, lo cual choca directamente con el principio de “una sola China” reclamado por la República Popular China (RPC). Este artículo busca, por tanto, rastrear y examinar el papel del nacionalismo doméstico y cómo este ha contribuido a que el Estrecho de Taiwán se convierta en un “punto crítico” de la geopolítica y la geoeconomía mundial. Para ello, primero se analiza la literatura sobre nacionalismo y su rol en las relaciones internacionales, seguido por secciones que examinan los nacionalismos particulares de Estados Unidos, China y Taiwán y su impacto en el aumento de los costos de audiencia para las élites políticas, lo cual permitirá entender cómo este choque de nacionalismos ha convertido al Estrecho de Taiwán en el “punto crítico” que es hoy en día.

Como se mencionó anteriormente, la literatura sobre teoría de las relaciones internacionales (RR.II.) se enfoca principalmente “en modelos de interacción internacional basados en la acción racional y factores estructurales materiales, y en exogenizar la formación de preferencias e identidades de los actores” (D’Anieri, 1997, p. 2). Incluso los teóricos que han abordado el nacionalismo en las relaciones internacionales han admitido que “la relación entre ambos nunca ha sido especialmente sencilla” (Cox, 2019, p. 249). Sin embargo, el nacionalismo es, sin duda, central para la práctica de las RR.II., dado que es un factor clave que permite concebir a los Estados como agentes coherentes, ya que crea la distintividad que permite a un Estado-nación definirse en su interacción con otros (Kowert, 2012; Waltz, 1959). Es casi imposible ignorar el papel del nacionalismo, dada la presunta equivalencia entre “nación” y “Estado” en las teorías de RR.II., y cómo el nacionalismo está incrustado en la conceptualización de la soberanía, que sirve como factor fundamental en las interacciones entre Estados (Heiskanen, 2019, 2021). Esto es especialmente relevante dado que la era de la globalización ha llegado a su fin, dando paso a un período de relaciones internacionales caracterizado por la securitización y la preeminencia de términos como “seguridad nacional” e “interés nacional” (Heiskanen, 2019; Posen, 2022). En esta era contemporánea, hay una mayor conciencia sobre la necesidad de expresar y proteger la soberanía de un Estado en sus interacciones internacionales, lo que allana el camino para que el nacionalismo sea la “fuerza centrípeta” que impulsa las interacciones entre Estados-nación (Kovács, 2022; Waltz, 1959, pp. 177–178). El nacionalismo puede desempeñar un papel en la definición de las interacciones entre Estados-nación porque, en esencia, es la conceptualización de la identidad del cuerpo político. En ese sentido, el nacionalismo moderno es la expresión del principio de que “nación = Estado = pueblo”, con el propósito de vincular al pueblo con el Estado bajo una “comunidad imaginada” que justifique la existencia del Estado-nación como constructo (Anderson, 1983; Hobsbawm, 1990, p. 19). El nacionalismo que define al Estado-nación no es ni natural ni inevitable, sino más bien un subproducto del esfuerzo de construcción nacional para forjar una identidad que le permita al Estado distinguirse y, por lo tanto, diferenciarse en un mundo de Estados-nación (Connor, 1990; Gellner, 1983; Smith, 1986). Esto genera la peculiaridad del nacionalismo: que todos son esencialmente iguales y, al mismo tiempo, necesariamente únicos. Es así como la interacción entre esa unicidad individual, aunque con metas comunes, lleva al nacionalismo a influir en las interacciones de los Estados-nación en el ámbito internacional; se puede argumentar que no solo es importante la fuerza del nacionalismo, sino también el contenido de la identidad nacional, que ayuda a dictar la interacción entre los Estados (D’Anieri, 1997). La creación y composición de los nacionalismos y las identidades nacionales son, por lo tanto, de interés para el análisis de este artículo sobre la relación triangular entre Estados Unidos, China y Taiwán. La literatura sobre nacionalismo e identidad nacional nos ofrece una visión sobre cómo se construyen los nacionalismos. Como fenómeno relativamente moderno, el auge de los nacionalismos en todo el mundo es resultado directo de los trastornos socioeconómicos que marcaron el avance de la modernidad (Anderson, 1983; Gellner, 1983). La llegada de la industrialización provocó el colapso de la estructura social previa que separaba a las clases agrarias, mercantiles y a la nobleza, y generó la necesidad de desarrollar una nueva identidad que uniera a diversos grupos bajo la bandera del Estado-nación. En ese sentido, la creación del nacionalismo fue necesariamente de arriba hacia abajo, a menudo impulsada por las necesidades de las nuevas élites políticas que ahora ejercían el poder en estos Estados-nación modernos, y se consolidó mediante herramientas nacionales como el idioma oficial y el sistema educativo nacional (Anderson, 1983; Gellner, 1983). No obstante, el contenido de la identidad nacional no podía crearse de la nada. Aunque la forma general de los nacionalismos es la misma — basada en una identidad común y un sentido de pertenencia comunitaria —, el contenido de cada nacionalismo necesitaba ser específico a los grupos que habitaban el Estado-nación, para generar la singularidad necesaria que produjera el resultado deseado. Por eso, los nacionalismos y las identidades nacionales se construyeron a partir de los mitos e historias preexistentes de los pueblos que habitaban esas tierras o que estuvieron presentes en la fundación del Estado-nación (Billig, 1995; Calhoun, 1997; Smith, 1986). Esto da lugar a contenidos de nacionalismo que son en parte étnicos y en parte mitológicos. La próxima sección examinará los contenidos de las identidades nacionales de Estados Unidos, China y Taiwán en relación con lo anterior.

Como ocurre con todos los nacionalismos, el nacionalismo estadounidense busca “legitimar, movilizar e integrar a la nación, promoviendo así la unidad del pueblo nacional y exigiendo un Estado soberano para dicha nación” (Trautsch, 2016, p. 291). Sin embargo, a diferencia del nacionalismo europeo, que se construyó sobre historias ya existentes, el nacionalismo estadounidense fue “un modelo de nación que no descansaba en reivindicaciones históricas de antigüedad ni en un sentido de identidad étnica distintiva”, sino que tenía sus fundamentos profundamente arraigados en la mitologización del viaje de los peregrinos en el Mayflower y los inicios de la nación como una sociedad de colonos (Doyle, 2009, p. 79). El viaje del Mayflower marcó la separación entre el “Viejo Mundo” y el “Nuevo Mundo”, estableciendo una línea divisoria que forma la base de la conceptualización de Estados Unidos como un país único. Aunque el nacionalismo estadounidense se identifica con la migración colonial desde Europa, sus orígenes están especialmente vinculados a la Revolución Americana y la Declaración de Independencia (Doyle, 2009). La Guerra de Independencia consolidó la conciencia de las 13 colonias, dando nacimiento a una nueva nación y reforzando aún más la distinción entre Europa y el “Viejo Mundo” frente a la nueva nación americana en el “Nuevo Mundo” (Commager, 1959; Doyle, 2009). Esta distinción se vio favorecida por el hecho de que las colonias habían sido refugio para disidentes religiosos, sirvientes empobrecidos y diversos refugiados de Europa, lo que permitió que se desvincularan de su herencia británica (Doyle, 2009). Sin embargo, ciertos aspectos de la cultura británica sí influyeron en los padres fundadores de Estados Unidos al concebir la nación. Aunque se rebelaron contra sus amos coloniales, los fundadores basaron su independencia en valores británicos como el respeto al estado de derecho, la libertad y el gobierno representativo, mezclados con una fuerte religiosidad. Esta combinación, al carecer de una tradición feudal y aristocracia existente, permitió la creación de una conciencia nacional que celebraba la igualdad sin necesidad de una revolución social como las del “Viejo Mundo” (Lieven, 2012). Esto contribuyó a la imagen de Estados Unidos como una tierra prometida, reforzando la distinción entre lo viejo y lo nuevo, y, como han señalado intelectuales desde Tocqueville, esto dio origen a la idea del excepcionalismo de la nación estadounidense: la “ciudad brillante sobre la colina” (Lieven, 2012). La posterior expansión hacia el oeste que definió las fronteras actuales de Estados Unidos fortaleció aún más ese sentido de excepcionalismo. A medida que la expansión pasó de la compra de tierras al conflicto con nativos americanos y fuerzas coloniales españolas, el excepcionalismo tomó un carácter de predestinación (Doyle, 2009; Trautsch, 2016). Entre la Revolución y la Guerra Civil, los nacionalistas estadounidenses que buscaban fortalecer la conciencia nacional promovieron la idea fundamental de que “los estadounidenses tenían una misión histórica y que su vínculo de nación estaba en su destino común”; esto requería ubicar el futuro de Estados Unidos en la historia del mundo como uno naturalmente glorioso (Doyle, 2009, p. 86; Trautsch, 2016). Así nació la narrativa del “destino manifiesto” de Estados Unidos: un ascenso imparable para convertirse en “el país más libre, más feliz y pronto el más grande y poderoso del mundo” (Doyle, 2009, p. 88). Las victorias y expansión que dieron forma al país consolidaron esa percepción de grandeza predestinada. El nacionalismo estadounidense pasó a abarcar tanto los valores cívicos de libertad y respeto institucional como los sueños de grandeza imperial: Estados Unidos era libre, y por tanto excepcional; era victorioso, y, por tanto, excepcional. Por ello, el excepcionalismo estadounidense facilitó el ascenso del país a la cima de la jerarquía global tras 1945. Para Estados Unidos, que ya creía en su grandeza predestinada, ocupar un asiento en la mesa de decisiones mundiales era simplemente natural. El nacionalismo estadounidense hizo que la nación se viera a sí misma como la elegida, incluso ungida para liderar (Lieven, 2012). Ese excepcionalismo influye naturalmente en la política exterior moderna de Estados Unidos. Como señaló Kristol (1983): El patriotismo nace del amor al pasado de la nación; el nacionalismo surge de la esperanza en su grandeza futura y distintiva… Los objetivos de la política exterior estadounidense deben ir mucho más allá de una definición estrecha y literal de “seguridad nacional”. Se trata del interés nacional de una potencia mundial, definido por un sentido de destino nacional. (p. xiii) El nacionalismo estadounidense moldea la manera en que el país se relaciona con el mundo, comenzando con la presunción de que merece estar en la cima de la jerarquía global. La mitologización de su “misión histórica” y su “destino manifiesto” creó el paradigma de que Estados Unidos es el líder natural del mundo, y su interés nacional incluye proteger esa posición. Esto genera un efecto dominó en sus relaciones internacionales: si Estados Unidos es el líder natural, los demás deben seguir su guía, y cualquier desafío a su primacía no puede ser tolerado. Sin embargo, esta conceptualización lo lleva inevitablemente a chocar con el creciente nacionalismo de China.

A diferencia del nacionalismo estadounidense, el nacionalismo chino moderno es un fenómeno relativamente reciente. De hecho, la conceptualización de una nación china no surgió sino hasta el siglo XIX, cuando los chinos intentaron “crear una identidad moderna para enfrentar las condiciones derivadas del enfrentamiento de China con el mundo occidental”, lo que obligó a la población china a “asimilar conceptos extranjeros como nación, Estado, soberanía, ciudadanía y raza” (Wu, 1991, p. 159). Además, mientras que el nacionalismo estadounidense se centraba en su existencia como nación de colonos, el nacionalismo chino podía apoyarse tanto en reclamos históricos de antigüedad como en un sentido de identidad étnica distintiva. Como lo habría identificado Smith (1986), las raíces del nacionalismo chino eran claramente etnosimbólicas. La Revolución de 1911, que culminó con la caída de la dinastía Qing y del sistema imperial, marcó el inicio del nacionalismo chino moderno (Townsend, 1992). Anteriormente, la identidad china se basaba en un vasto patrimonio cultural, en torno a la “idea abstracta de la ‘Gran Tradición’ de la civilización china”. Sin embargo, la invasión de potencias coloniales occidentales generó un creciente descontento popular y propició el surgimiento de escritos intelectuales que buscaban una identidad moderna que fusionara la tradición china con el nacionalismo occidental (Townsend, 1992; Wang, 1988, p. 2; Zheng, 2012). Sun Yat-sen, reconocido como el padre de la nación moderna, impulsó la creación de una conciencia nacional basada en los “Tres Principios del Pueblo”, promoviendo un nacionalismo moderno centrado en el pueblo chino como un grupo unificado, al que definió como la comunidad étnica china, ‘中华民族’ o ‘zhonghuaminzu’ (Fitzgerald, 2016; Tan & Chen, 2013; Wang, 1988; Wells, 2001). El fin de la Revolución de 1911 dio lugar a la creación de la República de China (ROC, por sus siglas en inglés), con Sun Yat-sen como su primer presidente (Zheng, 2012). Esto marcó la transición de China de un imperio a un Estado-nación, consolidando la conciencia de nacionalidad china. Las raíces etnosimbólicas del nacionalismo chino impregnaron esta nueva identidad nacional. Incluso el nombre de la república, ‘中华民国’ o ‘zhonghuaminguo’, enfatiza la pertenencia del Estado a la nación étnica china, pues los tres primeros caracteres aluden directamente a ello. Así, el nacionalismo chino también puede entenderse como etnonacionalismo, apoyado tanto en la rica historia del pueblo chino como en la noción abstracta de continuidad con las grandes civilizaciones imperiales, lo cual genera una fuerte carga de nostalgia. Sun Yat-sen y otros intelectuales promovieron este nacionalismo combinando el legado cultural de la civilización china con ideologías nacionalistas occidentales centradas en la lucha por la soberanía, en este caso contra las potencias imperiales extranjeras y la dinastía Qing. Esa nostalgia se alimenta especialmente de la experiencia del llamado “siglo de la humillación” (百年国耻 o ‘bainianguochi’), que comenzó con las Guerras del Opio y se extendió hasta 1945, cuando China luchaba por su autodeterminación y fue invadida por Japón antes de la Segunda Guerra Mundial (Fitzgerald, 2016; Townsend, 1992; Zheng, 2012). China, como imperio transformado en nación y heredera de la gran tradición imperial, fue derrotada sucesivamente, lo que representó una vergüenza profunda para su pueblo, oprimido por fuerzas extranjeras — incluidos los manchúes de la dinastía Qing —, y que anhelaba recuperar su libertad y grandeza nacional. Así, cuando Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular China en 1949, la legitimidad del Partido Comunista Chino (PCCh) se construyó sobre el nacionalismo chino y el papel que desempeñó en la derrota de los japoneses. Incluso se argumenta que la victoria del PCCh en la guerra civil fue en parte porque logró presentarse como más nacionalista que el Kuomintang (KMT), al que finalmente expulsó del continente (Gries, 2020). Esta conexión entre nacionalismo y legitimidad ha llevado al PCCh a recurrir frecuentemente a la propaganda nacionalista para mantener su poder, especialmente después de los sucesos de la Plaza de Tiananmén (Gries, 2020). Con la llegada de Xi Jinping a la presidencia, el uso del nacionalismo como herramienta de poder se ha intensificado. Xi ha afirmado repetidamente que el ascenso de China responde a un destino nacional, aludiendo a su pasado glorioso y evocando el “siglo de humillación” que le negó su lugar entre las grandes potencias (Tan, 2023). En esta versión contemporánea del etnonacionalismo chino, el eslogan de Xi sobre el “rejuvenecimiento nacional” refuerza la idea de que China, otrora grande y humillada por los colonizadores occidentales, está ahora reclamando su antigua majestuosidad para cumplir con el “Sueño Chino” (Tan, 2023). Esto genera la sensación de que China debe enfrentarse a las potencias occidentales para ocupar su lugar legítimo en el mundo y resolver las humillaciones pasadas — siendo Taiwán un símbolo persistente de esas heridas —, lo que configura el escenario para una competencia directa con Estados Unidos y una escalada de tensiones con Taiwán.

El caso del nacionalismo taiwanés es particularmente interesante. De los tres nacionalismos analizados en este artículo, el nacionalismo taiwanés es el más joven, habiendo surgido solo recientemente. Además, a diferencia de Estados Unidos y China, en Taiwán no existe una continuidad ni coherencia entre nación y Estado. El Estado que gobierna y ejerce autoridad sobre la población taiwanesa representa y fusiona dos visiones políticas distintas, cada una vinculada a una identidad nacional diferente: la china y la taiwanesa, ya que la República de China (ROC) es “un producto de la historia y el nacionalismo chinos”, impuesto en la isla cuando el Kuomintang (KMT) perdió la guerra civil y huyó del continente (Clark & Tan, 2012; Lepesant, 2018, p. 65). De hecho, durante el régimen marcial ejercido por el KMT bajo los gobiernos de Chiang Kai-shek y Chiang Ching-kuo, el partido intentó imponer constantemente un nacionalismo chino esencialista que chocaba con las memorias y experiencias de la mayoría de la población de la isla, especialmente de quienes crecieron bajo el dominio japonés (Lepesant, 2018). Esto restringió directamente el desarrollo de una conciencia nacional centrada en lo taiwanés, lo que explica el surgimiento tardío del nacionalismo taiwanés. Si bien algunos taiwaneses exiliados por el KMT comenzaron a esbozar ideologías con elementos de nacionalismo taiwanés, no fue sino hasta la década de 1980, con la paulatina democratización de la isla, que dicho nacionalismo empezó a consolidarse (Chiou, 2003; Clark & Tan, 2012; Wakabayashi, 2006; Wu, 2004). Con el incremento de demandas por liberalización política en los años 80, Chiang Ching-kuo inició el proceso de taiwanización, permitiendo que taiwaneses 本省人 o ‘benshengren’ (chinos Han establecidos en la isla antes de 1949) ocuparan cargos políticos, incluso dentro de su propia administración (Cabestan, 2005). Este fue el punto de partida para la construcción de una nación, que se intensificó con la democratización de los años 90, generando la necesidad política de una identidad que unificara a la población de la isla (Wakabayashi, 2006). Lee Teng-hui, presidente durante la transición democrática, respaldó el movimiento de taiwanización y promovió un programa de construcción nacional para fomentar el nacionalismo taiwanés, a pesar de la oposición del ala conservadora del KMT. Su apoyo se evidenció en su discurso sobre la creación de una “nueva identidad nacional taiwanesa” y, más concretamente, en el cambio de nombre de la República de China a República de China en Taiwán (Chiou, 2003; Jacobs, 2007; Wakabayashi, 2006). Por lo tanto, el contenido del nacionalismo taiwanés está profundamente ligado a la compleja historia de la isla. Sus raíces se remontan a la expansión imperial japonesa de finales del siglo XIX. Aunque previamente la isla había tenido contacto con varias dinastías chinas y un breve periodo colonial holandés, fue durante el abandono de la isla por parte de los Qing que la colonización japonesa marcó su modernización (Cabestan, 2005; Wakabayashi, 2006). El dominio japonés también fomentó una identidad pan-taiwanesa basada en la lucha por la independencia y en una postura anticolonial y antijaponesa (Brown, 2004). Esta identidad pan-taiwanesa abarcaba a todos los residentes de la isla que no eran japoneses, y, por ende, no se limitaba únicamente a los chinos Han. Con la democratización y el impulso por una “nueva identidad taiwanesa” promovida por Lee, esta identidad pan-taiwanesa sirvió como base para una identidad nacional renovada. Sin embargo, esto también implicó que los aspectos independentistas de dicha identidad fueran absorbidos por el nuevo nacionalismo taiwanés, el cual fue reforzado por las experiencias vividas bajo el régimen del KMT (Wakabayashi, 2006). Para Taiwán, tanto el colonialismo japonés como la guerra civil china posterior a 1945 representaron “el otro” frente al cual se definió el sentido de sí misma (Wakabayashi, 2006). Por ende, el nacionalismo taiwanés fue, desde su origen, un nacionalismo por una Taiwán independiente. En el año 2000, con la elección de Chen Shui-bian del entonces opositor Partido Democrático Progresista (DPP, por sus siglas en inglés) a la presidencia, el nacionalismo taiwanés dio un nuevo paso en su evolución. Ya no se trataba únicamente de una soberanía independiente combinada con una afinidad cultural hacia la tradición china, como promovía Lee; ahora existía un componente claramente desinizado en el nacionalismo y la identidad nacional de Taiwán (Hughes, 2013; Wakabayashi, 2006). Este cambio fue impulsado por políticas de la administración de Chen, como iniciativas para rectificar el nombre oficial del país, reformas institucionales para desincentivar la unificación con China continental, intentos de modificar la Constitución de la ROC y, sobre todo, la reorientación del currículo educativo hacia un enfoque más centrado en Taiwán que en el continente. Esto dio lugar a una identidad nacional que minimizaba el componente étnico chino, y que en cambio enfatizaba una composición cultural simultáneamente Han, japonesa y aborigen taiwanesa (Brown, 2004; Hughes, 2013; Wu, 2004). Sin embargo, este tipo de nacionalismo conlleva desafíos, especialmente dada la frágil relación con su vecino del Estrecho.

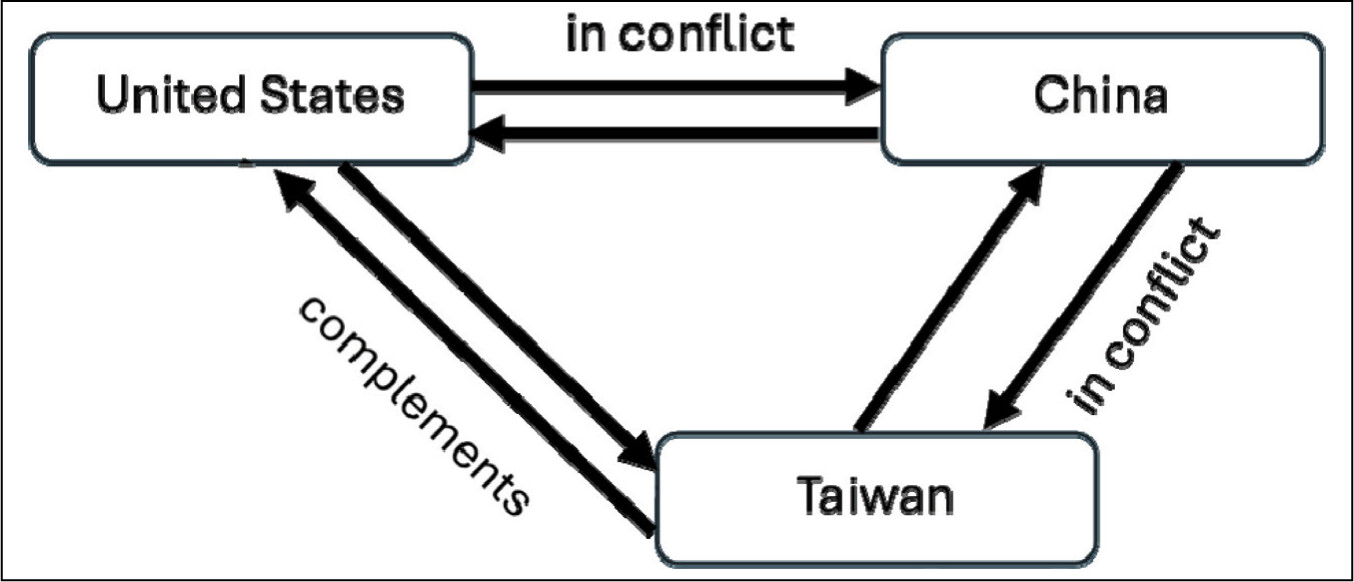

Este artículo tuvo como objetivo examinar el papel que desempeña el nacionalismo en el aumento de las tensiones en la relación triangular entre Estados Unidos, China y Taiwán. La idea de que los nacionalismos pueden ser antagónicos entre sí y conducir al conflicto no es del todo nueva, a pesar de la falta de teorías de las relaciones internacionales que acomoden adecuadamente el impacto del nacionalismo. Samuel Huntington (1996), en su libro ‘El choque de civilizaciones’, argumenta que los futuros conflictos globales no estarán impulsados por diferencias ideológicas o económicas, sino por divisiones culturales y civilizacionales, producto de la creciente interacción entre civilizaciones como resultado de la globalización. Huntington predijo que un Asia Oriental en ascenso y más asertiva, impulsada por su rápido desarrollo económico, entraría cada vez más en conflicto con la civilización occidental liderada por Estados Unidos, en parte debido a diferencias en valores culturales y objetivos geopolíticos. Aunque algunos sostienen que las afirmaciones de Huntington eran simplistas y tendían a reforzar divisiones, especialmente tras los eventos del 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo, su premisa básica ofrece un punto de partida interesante para examinar el impacto del nacionalismo en la relación EE. UU.–China–Taiwán. Si bien Huntington visualizó un conflicto trazado según líneas civilizacionales, asumiendo que las similitudes culturales serían suficientes para agrupar a los Estados-nación en bloques enfrentados, los eventos recientes han demostrado lo contrario. De hecho, casos como la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones canadienses cuando asuma la presidencia en enero de 2025 sirven como recordatorio de que el nacionalismo puede fácilmente superar cualquier afinidad cultural, incluso entre naciones tan conectadas y aliadas como Estados Unidos y Canadá (Hale, 2024). La llegada de la modernidad trajo consigo el auge del nacionalismo en los Estados-nación, y en el afán por legitimar su existencia, cada nacionalismo fue promovido como algo único e irrepetiblemente propio. Así, aunque las civilizaciones culturales tal vez no constituyan hoy un eje claro de división global, el nacionalismo sí parece encajar dentro del esquema teórico de Huntington. Dado el carácter único de los nacionalismos de Estados Unidos, China y Taiwán analizados en secciones anteriores, lo que ocurre en esta relación triangular parece ser un conflicto derivado de nacionalismos diametralmente opuestos, un “choque de nacionalismos”, por decirlo así. La Figura 1 resume las interacciones entre los nacionalismos de estos tres actores.

Figura 1. Interacción entre nacionalismos.

Estados Unidos, al haber construido una identidad nacional centrada en una vocación superior de ser modelo de nación y líder mundial, considera su posición en la cima de la jerarquía global como sagrada. La razón por la que el concepto de la “trampa de Tucídides” ha ganado tanta atención es porque existe un reconocimiento implícito de que, a pesar de sus fallas internas, EE. UU. no está dispuesto a permitir que se cuestione su primacía global establecida tras el final de la Guerra Fría (Mazza, 2024). Sin embargo, el ascenso de China impulsado por su rápido crecimiento económico, y el hecho de haber salido relativamente indemne de la Gran Crisis Financiera de 2007–2008, ha reforzado en la República Popular China (RPC) la creencia de que su momento ha llegado. Impulsado por el deseo de Xi Jinping de promover el etnonacionalismo chino como base para la asertividad internacional de la RPC, el mundo presencia ahora a una China que actúa como potencia global, incluyendo su demanda de hegemonía regional (Mazza, 2024). Pero esa hegemonía regional para la RPC la coloca en conflicto directo con Estados Unidos, ya que implicaría que este último debería retirarse de su rol dominante y ceder el control sobre una región donde tiene aliados clave como Japón y Corea del Sur. Y esto se agrava aún más con el componente antioccidental del etnonacionalismo chino, que responsabiliza a Occidente — con EE. UU. como su símbolo — del “siglo de humillación” y del hecho de que China no haya ocupado aún el lugar de gran potencia que considera legítimamente suyo. Como dice el proverbio: “una montaña no puede contener a dos tigres”; los nacionalismos tanto de EE. UU. como de la RPC dependen de que ambos países cumplan su destino de grandeza autodefinido, lo cual inevitablemente los enfrenta entre sí, tal como se refleja en la Figura 1. De forma similar, la Figura 1 también muestra cómo los nacionalismos de China y Taiwán están en conflicto. Como se mencionó anteriormente, el etnonacionalismo chino y el “Sueño Chino” también buscan borrar la vergüenza del “siglo de la humillación”. Parte de esa humillación proviene de las derrotas frente a Japón en las dos guerras sino-japonesas, entre ellas la pérdida de la isla de Taiwán, que permanece como recordatorio de ese pasado. Por ello, Xi Jinping ha dejado claro que la reunificación de Taiwán con el continente es una parte central de su proyecto de “rejuvenecimiento nacional” (Sobolik, 2024). Sin embargo, en Taiwán, la evolución y el ascenso del nacionalismo taiwanés han dado lugar a una fuerte identidad nacional que rechaza su vínculo con la China continental; cada vez más personas en Taiwán rechazan la narrativa de Pekín sobre una identidad común con los chinos continentales, y las encuestas muestran que una mayoría creciente ya no se identifica como china (Fifield, 2019; Wang, 2023). Esto pone a ambas naciones en ruta de colisión, un escenario que los expertos prevén como cada vez más cercano: la independencia de Taiwán es una línea roja para China, pero cualquier forma de reunificación es incompatible con la identidad nacional única e independiente de los taiwaneses (Kuo, 2022; Wu, 2004). Por otro lado, la relación entre el nacionalismo estadounidense y el nacionalismo taiwanés es en cierta medida complementaria, como se muestra en la Figura 1. Al examinar el nacionalismo estadounidense, destacamos que gran parte de éste se impulsa por el excepcionalismo americano, que se manifiesta en una especie de fervor mesiánico. Badri (2024) argumenta que este fervor ha motivado la política exterior intervencionista de EE. UU. desde 1991. Pero precisamente este fervor mesiánico hace que el nacionalismo estadounidense sea el complemento perfecto para el nacionalismo taiwanés. A medida que el nacionalismo taiwanés se orienta hacia la desinización y la independencia, también ha enfatizado su proceso de democratización como una característica clave de su identidad. Esto convierte a EE. UU. en un aliado natural para los objetivos del nacionalismo taiwanés, mientras que las tendencias mesiánicas de EE. UU. lo llevan a apoyar la democracia taiwanesa. Así, los nacionalismos estadounidense y taiwanés se convierten en existencias complementarias. No obstante, que los nacionalismos estén en conflicto no explica por sí solo la existencia de esta relación triangular que ha convertido al Estrecho de Taiwán en un verdadero "punto crítico" geopolítico. Para comprender esto, es importante recordar que el nacionalismo es una espada de doble filo cuando es utilizado por los gobiernos (Gries, 2020; Tan, 2023). Desde 2016, hemos visto cómo los gobiernos de los tres países han recurrido al nacionalismo para avanzar en sus propias agendas (Kuo, 2022; Restad, 2020). Trump ganó su primera elección presidencial con el lema “’Make America Great Again’”, que implicaba que la grandeza de EE. UU. se había debilitado bajo sus antecesores. Al hacerlo, desató una oleada de populismo basado en un nacionalismo conservador que evocaba la percepción de poder y gloria del país tras la Guerra Fría, y el anhelo de regresar a esa época (Renshon, 2021). En China, como ya se mencionó, Xi recurrió al concepto del “Sueño Chino” como una forma de asegurar la legitimidad del Partido Comunista y su control del poder. En su visión, la tarea principal del partido es restaurar la gloria pasada de la nación y así convertir el sueño de ser una gran potencia en realidad, lo cual mejoraría la vida de los ciudadanos chinos (Bhattacharya, 2019). El auge del etnonacionalismo chino ha sido clave para reforzar la posición del PCCh tras la turbulencia política de principios de la década de 2010. Cada vez es más evidente la expresión asertiva de ese etnonacionalismo, ya sea en su diplomacia de “guerreros lobos” o en el comportamiento de estudiantes chinos en el extranjero, quienes, en universidades de países como Australia, EE. UU. y Reino Unido desafían abiertamente a profesores y compañeros cuando se comentan temas como Taiwán u Hong Kong (Tan, 2023). En Taiwán, por su parte, el Partido Democrático Progresista bajo el liderazgo de Tsai Ing-wen aprovechó el sentimiento antichino de las protestas estudiantiles de 2014 (‘Sunflower Movement’) y utilizó el nacionalismo taiwanés y el deseo de ser un pueblo soberano para ganar las elecciones presidenciales de 2016 frente al KMT (Chen & Zheng, 2022; Clark et al., 2020). Desde entonces, el DPP ha confiado cada vez más en el nacionalismo taiwanés para lograr victorias electorales, ya que les permite trazar una clara línea divisoria entre lo taiwanés y lo chino frente a la oposición del KMT, además de facilitar una narrativa que distingue a Taiwán del continente, ganando así apoyo para su causa de reconocimiento internacional (Lee, 2024). En los tres países, los líderes políticos han recurrido al nacionalismo para sus propios fines domésticos. Pero utilizar el nacionalismo de esa manera también conlleva consecuencias importantes cuando los deseos y sueños que dicho nacionalismo alimenta no se pueden cumplir, sobre todo para los regímenes que han fundamentado su legitimidad en estas identidades. Por eso, la escalada de tensión en el Estrecho de Taiwán resulta comprensible. El nacionalismo taiwanés ha llevado a Tsai y al DPP a insistir en la soberanía de Taiwán, incluso sin declarar independencia formal, lo cual ya ha cruzado la línea roja del PCCh, cuyo etnonacionalismo exige una reacción, manifestada en un incremento de la actividad militar. EE. UU., obligado a apoyar a Taiwán por el Acta de Relaciones con Taiwán y en parte para reafirmar su estatus hegemónico global, considera imperativo seguir involucrado en la situación del Estrecho, ya sea mediante maniobras de libre navegación o venta de armas. A medida que cada parte intensifica su respuesta de política exterior en relación con el Estrecho de Taiwán, también aumentan los costos políticos internos. Habiendo liberado las fuerzas del nacionalismo, cualquier señal de que un líder político considere retroceder tendría graves repercusiones en la estabilidad del régimen interno. Esto se agrava aún más por los desafíos económicos que se ciernen sobre las tres naciones.

Por lo tanto, la relación triangular entre Estados Unidos, China y Taiwán no es simplemente producto de luchas de poder o conflictos ideológicos, sino un verdadero "choque de nacionalismos". La interacción de identidades nacionales únicas y reforzadas por presiones internas, ha intensificado las apuestas geopolíticas en el Estrecho de Taiwán, transformándolo en un punto crítico dentro de la política global. Al comprender esto, podemos ver que el nacionalismo es, de hecho, un factor importante que influye en las interacciones entre los Estados dentro de las teorías de relaciones internacionales.

Anderson B. (1983). Imagined communities. Verso. Badri A. (2024). The United States is a messianic state: Rhetorical roots in US foreign policy since 1991. Australian Journal of International Affairs, 79(1), 150–168. Bhattacharya A. (2019). Chinese nationalism under Xi Jinping revisited. India Quarterly, 75(2), 245–252. Billig M. (1995). Banal nationalism. Sage Publications. Brands H., & Gaddis J. L. (2021). The new cold war: America, China, and the echoes of history. Foreign Affairs, 100, 10. Brown M. J. (2004). Is Taiwan Chinese? The impact of culture, power, and migration on changing identities. University of California Press. Cabestan J.-P. (2005). Specificities and limits of Taiwanese nationalism. China Perspectives, 2005(62), 32–43. Calhoun C. (1997). Nationalism. University of Minnesota Press. Chen C.-J. J., & Zheng V. (2022). Changing attitudes toward China in Taiwan and Hong Kong in the Xi Jinping era. Journal of Contemporary China, 31(134), 250–266. Chiou C. L. (2003). Taiwan’s evolving nationalism. In Liew L. H., & Wang S. (Eds.), Nationalism, democracy and national integration in China (1st ed., pp. 107–121). RoutledgeCurzon. https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.4324/9780203404294-10 Clark C., & Tan A. C. (2012). Taiwan's political economy: Meeting challenges, Pursuing Progress. Lynne Rienner Publishers. https://doi.org/10.1515/9781626375024 Clark C., Tan A. C., & Ho K. (2020). Was 2016 a realigning election in Taiwan? Asian Survey, 60(6), 1006–1028. Commager H. S. (1959). The origins and nature of American nationalism. In University P. S. (Ed.), Special collections: Oregon Public Speakers. Portland State University. Connor W. (1990). When is a nation? Ethnic and Racial Studies, 13(1), 92–103. Cox M. (2019). Nationalism, nations and the crisis of world order. International Relations, 33(2), 247–266. D’Anieri P. (1997). Nationalism and international politics: Identity and sovereignty in the Russian-Ukrainian conflict. Nationalism and Ethnic Politics, 3(2), 1–28. Department of Defense. (2000). Report on Implementation of Taiwan Relations Act (3390). Doyle D. H. (2009). Beginning the world over again: Past and future in American nationalism. In Nations and their histories: Constructions and representations (pp. 77–92). Springer. Fifield A. (2019, 26 December 2019). Taiwan’s ‘born independent’ millennials are becoming Xi Jinping’s lost generation. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/taiwans-born-independent-millennials-are-becoming-xi-jinpings-lost-generation/2019/12/24/ce1da5c8-20d5-11ea-9c2b-060477c13959_story.html Fitzgerald J. (2016). The nationless state: The search for a nation in modern Chinese nationalism. In Chinese nationalism (pp. 56–85). Routledge. Gellner E. (1983). Nations and nationalism. Blackwell Publishing. Gries P. (2020). Nationalism, social influences, and Chinese Foreign Policy (pp. 63–84). https://doi.org/10.1093/oso/9780190062316.003.0004 Hale E. (2024, November 26). What are Trump’s plans for tariffs on China, Canada and Mexico? Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/economy/2024/11/26/what-are-trumps-plans-for-tariffs-on-china-canada-and-mexico Hanania R. (2021). Graham Allison and the Thucydides trap myth. Strategic Studies Quarterly, 15(4), 13–24. Heiskanen J. (2019). Spectra of sovereignty: Nationalism and international relations. International Political Sociology, 13(3), 315–332. Heiskanen J. (2021). Nations and nationalism in international relations. In Carvalho B. D., Lopez J. Costa, & Leira H. (Eds.), Routledge handbook of historical international relations (1st ed., Vol. 1, pp. 244–252). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351168960 Hobsbawm E. (1990). Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality. Cambridge University Press. Holsti K. J. (1980). Change in the international system: Interdependence, integration, and fragmentation. In Holsti O. R., Siverson R. M., & George A. L. (Eds.), Change in the international system (1st ed., pp. 23–53). Routledge. https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.4324/9780429052187-2 Hughes C. R. (2013). Negotiating national identity in Taiwan: Between nativization and de-sinicization. In Ash R., Garver J. W., & Prime P. (Eds.), Taiwan’s democracy (pp. 51–74). Routledge. Hung H.-F. (2022). Clash of empires: From ‘Chimerica’ to the ‘New Cold War’. Cambridge University Press. Huntington S. P. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. Simon & Schuster. Jacobs B. (2007). Lee Teng-hui and the Idea of ‘Taiwan’. The China Quarterly, 190, 375–393. https://doi.org/10.1017/S0305741007001245 Kovács B. (2022). Fear and securitisation. In Simon Z., & Ziegler T. D. (Eds.), European politics: Crises, fears and debates (pp. 121–137). L’Harmattan. Kowert P. A. (2012). National identity: Inside and out. In Origins of National Interests (pp. 1–34). Routledge. Kristol I. (1983). Reflections of a neo-conservative. Basic Books. Kuo M. A. (2022, 12 Sep 2022). Cross-strait Crisis and Taiwan’s National Identity. The Diplomat. https://thediplomat.com/2022/09/cross-strait-crisis-and-taiwans-national-identity/ Lee J. (2024). Taiwan and the ‘New Cold War’. EurAmerica, 54(1), 69–116. Lepesant T. (2018). Taiwanese youth and national identity under Ma Ying-jeou. In Jacobs J. B., & Kang P. (Eds.), Changing Taiwanese identities (1st ed., pp. 64–86). Routledge. Lieven A. (2012). America right or wrong: An anatomy of American nationalism. Oxford University Press, USA. Mazza M. (2024, March 31). Power is the answer in U.S. competition with China. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2024/03/31/us-competition-china-great-power-cold-war/ Peters M. A., Green B., Mou C., Hollings S., Ogunniran M. O., Rizvi F., Rider S., & Tierney R. (2022). US–China Rivalry and ‘Thucydides’ Trap’: Why this is a misleading account. Educational Philosophy and Theory, 54(10), 1501–1512. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1799739 Posen A. S. (2022, March 17). The end of globalization? Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2022-03-17/end-globalization Renshon S. A. (2021). The Trump doctrine and conservative American nationalism. The Trump Doctrine and the Emerging International System, 3–38. Restad H. E. (2020). What makes America great? Donald Trump, national identity, and US foreign policy. Global Affairs, 6(1), 21–36. Ripley W. (2024, December 1). Taiwan’s President Lai Ching-te in Hawaii: A stopover that speaks volumes. CNN. https://edition.cnn.com/2024/12/01/asia/taiwan-lai-hawaii-china-intl-hnk/index.html Smith A. D. (1986). The ethnic origins of nations. Blackwell Publishing. Sobolik M. (2024, April 27). Xi’s imperial ambitions are rooted in China’s history. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2024/04/27/xi-imperial-ambitions-chinese-history-empire-dynasty/ Tan A. C., & Chen B. (2013) China's competing/co-opting nationalisms. Pacific Focus, 28, 365–383. https://doi.org/10.1111/pafo.12013 Tan O. (2023, June 13). Riding the tiger: Ethno-nationalism and China’s Foreign Policy. The Diplomat. Taylor B. (2020, February 26). Taiwan flashpoint: What Australia can do to stop the coming Taiwan crisis. The Interpreter. https://www.lowyinstitute.org/publications/taiwan-flashpoint-what-australia-can-do-stop-coming-taiwan-crisis Townsend J. (1992). Chinese nationalism. The Australian Journal of Chinese Affairs, 27, 97–130. Trautsch J. M. (2016). The origins and nature of American nationalism. National Identities, 18(3), 289–312. Wakabayashi M. (2006). Taiwanese nationalism and the ‘unforgettable others’. In Friedman E. (Ed.), China’s rise, Taiwan’s dilemmas, and international peace (pp. 3–21). Routledge. Waltz K. (1959). Man, the state, and war: A theoretical analysis. Columbia University Press. Wang A. (2023, 22 Apr 2023). ‘I am Taiwanese’: The threat of war from Beijing strengthens island’s identity. Hong Kong Free Press. https://hongkongfp.com/2023/04/22/i-am-taiwanese-the-threat-of-war-from-beijing-strengthens-islands-identity/ Wang G. (1988). The study of Chinese identities in Southeast Asia. In Cushman J., & Wang G. (Eds.), Changing identities of the Southeast Asian Chinese since World War II (pp. 1–22). Hong Kong University Press. Wells A. (2001). Sun’s three principles of the people: The principle of nationalism. In Wells A. (Ed.), The political thought of Sun Yat-sen: Development and impact (pp. 61–72). Palgrave Macmillan, UK. https://doi.org/10.1057/9781403919755_6 Wu D. Y.-H. (1991). The construction of Chinese and non-Chinese identities. Daedalus, 159–179. Wu Y.-S. (2004). Taiwanese nationalism and its implications: Testing the worst-case scenario. Asian Survey, 44(4), 614–625. Wuthnow J. (2020). System overload: Can China’s military be distracted in a war over Taiwan? National Defense University Press. Zheng D. (2012). On modern Chinese nationalism and its conceptualization. Journal of Modern Chinese History, 6(2), 217–234. https://doi.org/10.1080/17535654.2012.708233

First published in :

Instituto de Asuntos Indopacíficos, Christchurch, Nueva Zelanda

Universidad de Canterbury, Christchurch, Nueva Zelanda

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!