Defense & Security

صراع القوميات في العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وتايوان والصين

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: May.25,2025

Jun.16, 2025

لماذا بلغ التوتر عبر مضيق تايوان ذروته منذ أزمة الصواريخ عام 1996؟ ولماذا تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان والصين هذا التوتر منذ عام 2016؟ تجادل هذه المقالة بأن أحد العوامل التي غالبا ما يغفل عنها - القومية وسياسات الهوية - يجب أن يؤخذ في الاعتبار كعامل مساهم في تفاقم التوتر في هذه العلاقة الثلاثية. في الدول الثلاث، ارتفعت تكلفة الجمهور بشكل ملحوظ مع لجوء القادة والنخب المحلية إلى المواقف والخطابات الشعبوية والقومية. على الرغم من أن دراسات السياسة الخارجية غالبا ما تشير إلى أن "السياسة تتوقف عند حافة الماء"، إلا أن الخطاب الشعبوي والقومي في السياسة الداخلية غالبا ما يمتد إلى الساحة الدولية. إن التقاء شعار ترامب "أمريكا أولا" وهوس الولايات المتحدة بسيادتها العالمية يعزز ويحرك نهج أمريكا في منافستها الاستراتيجية مع الصين. إن إشارة الصين المستمرة إلى مئة عام من الإذلال في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، و"حلم الصين" الذي أطلقه شي جين بينغ، تعد مناشدات قومية عرقية تحرك كفاح الصين من أجل "مكانتها الشرعية" في النظام العالمي. إن تعميق الهوية الوطنية لتايوان، ونزع الطابع الاجتماعي والسياسي الصيني عنها، مع المساهمة في تطوير دولة قومية مستقلة، يشكل تعارضا مباشرا مع مطالبة جمهورية الصين الشعبية بتايوان كجزء من مبدأ الصين الواحدة. ستتابع هذه المقالة وتدرس دور القومية المحلية، وكيف ساهمت في جعل مضيق تايوان "بؤرة توتر" في الجيوسياسية والجيواقتصادية العالمية.

ساهم إدخال عبارة "طوارئ تايوان" إلى المعجم العالمي في عام 2020 في تسليط الضوء على كيف أصبحت درجة حرارة العلاقات عبر المضيق بين الصين وتايوان مقياسا رئيسيا يوليه المجتمع العالمي اهتماما (تايلور، 2020). ليس من قبيل المصادفة أيضا أن يأتي الاهتمام المتزايد بمضيق تايوان في وقت تحولت فيه العلاقة بين الولايات المتحدة والصين إلى منافسة استراتيجية بين القوى العظمى؛ فقد استخدم البنتاغون لفترة طويلة مصطلح "حالة الطوارئ في تايوان" في تقاريره التقييمية السنوية حول قدرة الجيش الأمريكي على تنفيذ قانون العلاقات مع تايوان، ويعود تاريخه إلى تقرير عام 2000، ولكن لم يستخدم المصطلح على نطاق واسع إلا عندما ساءت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وأثارت التوترات عبر المضيق قلقا بشأن بؤرة التوتر (وزارة الدفاع، 2000؛ ووثنو، 2020). قيل الكثير عن التوتر المتزايد في العلاقات عبر المضيق كنتيجة للمنافسة الشاملة بين الولايات المتحدة والصين لتحديد مواقعهما تجاه بعضهما البعض في التسلسل الهرمي العالمي. غالبا ما نسبت هذه التوترات المتزايدة إلى التنافس المتأصل بين قوة صاعدة وأخرى متراجعة، وأبرزها ما ذكره غراهام أليسون في كتابه "مقدّر للحرب" (دار حنانيا، 2021). وقد أصبحت فكرة فخ ثوقيديدس، كما طرحها أليسون، هي السردية السائدة في الخطاب الدائر حول المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، كما ساهمت في تحليل ضيق للتنافس الاستراتيجي. وتأثرا بتحليل فخ ثوقيديدس، صورت أفعال الصين بشكل منفصل على أنها مدفوعة بمخاوف أمنية وعدوان إمبريالي، مما غذى رواية صراع على السلطة في الساحة الدولية بين القوة العظمى المهيمنة وقوة جديدة صاعدة تسعى إلى تحقيق عقيدتها الحضارية (مازا، 2024؛ بيترز وآخرون، 2022؛ سوبوليك، 2024). تسعى هذه النظرة إلى تصوير الصين كقوة مزعزعة تسعى إلى قلب الوضع الراهن في النظام الدولي، وبالتالي قلب النظام الدولي القائم على القواعد الحالي، مع تصوير الولايات المتحدة الأمريكية كمدافع يقف في وجه العدوان الصيني، وقد أدى ذلك إلى وصف المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين بـ "الحرب الباردة الجديدة" (براندز وجاديس، 2021؛ مازا، 2024). وهكذا، ينظر إلى التوتر المتصاعد في مضيق تايوان على أنه بمثابة خط مواجهة لهذه "الحرب الباردة الجديدة"، وأن العلاقة الثلاثية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتايوان تمثل اختبارا حاسما لقدرة أمريكا على احتواء صعود الصين (لي، 2024). في الواقع، غالبا ما استغل صقور الصين في الولايات المتحدة والمسؤولون التايوانيون إطار "الحرب الباردة الجديدة" هذا لتصوير المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على أنها منافسة بين الأنظمة الأوتوقراطية والديمقراطية، وأن ديمقراطية تايوان تجعلها جديرة بالحماية (هونغ، 2022؛ لي، 2024). لقد ركزت الحكومة التايوانية باستمرار على الحاجة إلى بناء تحالف من الديمقراطيات من شأنه أن يدعم الجزيرة ضد العدوان الصيني، مع تسليط الضوء على القيم المشتركة والشركاء ذوي التفكير المماثل في خطابهم (ريبلي، 2024). ومع ذلك، يظهر تحليل أوسع نطاقا كيف أن تأطير التوتر المتصاعد في مضيق تايوان كان نتيجة ثانوية للصراع الجيوسياسي الأوسع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في هذه "الحرب الباردة الجديدة" يتجاهل عوامل أخرى محتملة. أبرزها، ضرورة اعتبار تأثير القومية وسياسات الهوية على المجال الداخلي عاملا مساهما في تصاعد التوتر في هذه العلاقة الثلاثية. في حين تزايد الاهتمام بالقومية كسمة من سمات النظام الدولي منذ أن أثار باحثون مثل هولستي (1980) ضرورة التأكيد على "أهمية السلوك القومي" في نظرية العلاقات الدولية، يظهر التحليل المعاصر لقضية مضيق تايوان أن معظمهم لا يزالون يتجاهلون تأثير الضغوط الداخلية على خيارات السياسة الخارجية للأطراف الثلاثة في هذه العلاقة؛ فقد ارتفعت تكاليف الجمهور بشكل ملحوظ مع لجوء القادة والنخب المحلية إلى المواقف والخطابات الشعبوية والقومية، والتي غالبا ما تمتد إلى الساحة الدولية (ص 25). في الولايات المتحدة، نجد التقاء أيديولوجية ترامب "أمريكا أولا" وهوس الولايات المتحدة بسيادتها العالمية، وهو ما يدعم ويحرك نهج أمريكا في منافستها الاستراتيجية مع الصين. أما في الصين، فإن إشارة الحزب الشيوعي الصيني (CCP) المستمرة إلى مئة عام من الإذلال في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين و"حلم الصين" لشي جين بينغ تعد مناشدات قومية عرقية تستخدم لتعزيز حق الحزب في قيادة الصين للنضال من أجل "مكانتها الصحيحة" في التسلسل الهرمي العالمي. أما في الجزيرة، فإن الهوية الوطنية المتعمقة لتايوان ونزع الطابع الاجتماعي والسياسي الصيني عنها، مع المساهمة في تطوير دولة قومية منفصلة، تشكل تعارضا مباشرا مع مطالبة جمهورية الصين الشعبية (PRC) بتايوان كجزء من مبدأ الصين الواحدة. لذا، تسعى هذه المقالة إلى تتبع ودراسة دور القومية المحلية وكيف ساهمت في جعل مضيق تايوان "بؤرة توتر" في الجيوسياسية والجيواقتصادية العالمية. يتم ذلك من خلال تحليل الأدبيات المتعلقة بالقومية ودورها في العلاقات الدولية، ثم تتناول الأقسام القوميات الفريدة للولايات المتحدة والصين وتايوان ودورها في زيادة تكاليف الجماهير على النخبة السياسية، مما يسمح لنا بتحليل كيفية مساهمة هذا الصدام القومي في أن يصبح مضيق تايوان "بؤرة عالمية ساخنة" كما هو عليه الآن.

كما ذكرنا سابقا، تركز الأدبيات المتعلقة بنظرية العلاقات الدولية بشكل رئيسي على "نماذج التفاعل الدولي القائمة على الفعل العقلاني والعوامل الهيكلية المادية، وتفسير تشكيل التفضيلات وهويات الجهات الفاعلة" (دانييري، 1997، ص 2). حتى المنظرون الذين تناولوا القومية في العلاقات الدولية أقروا بأن "العلاقة بين الاثنين لم تكن يوما سهلة على الإطلاق" (كوكس، 2019، ص 249). ومع ذلك، يمكن القول إن القومية تشكل محورا أساسيا في ممارسة العلاقات الدولية، نظرا لكونها عاملا رئيسيا يمكن من تصور الدول كعناصر متماسكة، إذ تنشئ التميز الذي يسمح للدولة القومية بتعريف نفسها في تفاعلاتها مع غيرها (كويرت، 2012؛ والتز، 1959). يكاد يكون من المستحيل تجاهل دور القومية نظرا للتكافؤ المفترض بين "الأمة" و"الدولة" في نظريات العلاقات الدولية، وكيف تدمج القومية في صياغة مفهوم السيادة، الذي يمثل عاملا أساسيا في التفاعلات بين الدول (هايسكانن، 2019، 2021). ويتجلى هذا بشكل خاص في ظل انتهاء عصر العولمة، وظهور فترة من العلاقات الدولية تتسم بالأمننة وهيمنة مصطلحات مثل "الأمن القومي" و"المصلحة الوطنية" (هايسكانن، 2019؛ بوسن، 2022). في هذا العصر المعاصر، هناك وعي متزايد بالحاجة إلى التعبير عن سيادة الدولة وحمايتها في تفاعلاتها الدولية، مما يمهد الطريق للقومية لتصبح "القوة المركزية" في دفع التفاعلات بين الدول القومية (كوفاكس، 2022؛ والتز، 1959، ص 177-178). يمكن للقومية أن تلعب دورا كهذا في تحديد التفاعلات بين الدول القومية لأن القومية في جوهرها هي صياغة مفهوم النظام السياسي. القومية الحديثة بهذا المعنى هي تعبير عن مبدأ أن "الأمة = الدولة = الشعب"، بهدف ربط الشعب بالدولة تحت "مجتمع متخيل" واحد لتبرير وجود الدولة القومية كبناء (أندرسون، 1983؛ هوبسباوم، 1990، ص 19). القومية التي تعرف الدولة القومية ليست طبيعية ولا حتمية، بل هي نتاج ثانوي لجهود بناء الأمة لصياغة هوية تسمح للدولة بالتمييز وبالتالي تمييز نفسها في عالم الدول القومية (كونور، 1990؛ جيلنر، 1983؛ سميث، 1986). وهذا يخلق خصوصية القومية حيث تكون جميعها متشابهة بشكل أساسي، ولكن في الوقت نفسه، فريدة بشكل فردي بالضرورة. وهكذا، فإن التفاعل بين التفرد الفردي، مع امتلاكهما نفس الأهداف العامة، هو ما يؤدي إلى تأثير القومية على تفاعلات الدول القومية على الساحة الدولية؛ ويمكن القول إن قوة القومية ليست وحدها المهمة، بل أيضا محتوى الهوية الوطنية الذي يسهم في تحديد التفاعل بين الدول (دانييري، 1997). ومن ثم، فإن نشوء وتكوين القوميات والهويات الوطنية يعدان من المواضيع المهمة في تحليل هذه المقالة للعلاقة المثلثية بين الولايات المتحدة والصين وتايوان. تقدم لنا الأدبيات المتعلقة بالقومية والهوية الوطنية تحليلا مفصلا لنشأة القومية. وباعتبارها ظاهرة حديثة نسبيا، فإن صعود القوميات حول العالم هو نتيجة مباشرة للاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي ميزت تقدم الحداثة (أندرسون، 1983؛ جيلنر، 1983). شهد ظهور التصنيع انهيار البنية الاجتماعية السابقة التي كانت تفصل بين الطبقات الزراعية والتجارية والنبلاء، مما استلزم تطوير هوية جديدة تجمع مختلف فئات الشعب تحت راية الدولة القومية. وفي هذا الصدد، كان نشوء القومية بالضرورة من أعلى إلى أسفل، وغالبا ما كان مدفوعا باحتياجات النخبة السياسية الجديدة التي مارست السلطة في هذه الدول القومية الحديثة الناشئة، والتي تشكلت من خلال أدوات وطنية شاملة، مثل اللغة الوطنية ونظام التعليم الوطني (أندرسون، 1983؛ جيلنر، 1983). ومع ذلك، لا يمكن ببساطة خلق محتوى الهوية الوطنية من العدم، حيث يكون الشكل العام للقوميات واحدا ومبنيا على بنية هوية مشتركة وشعور بالانتماء إلى مجتمع، بل يجب أن يكون محتوى القوميات محددا لمجموعات الناس الذين يعيشون في الدولة القومية لإنتاج التفرد اللازم الذي من شأنه أن يولد النتيجة المرجوة. وهكذا، بنيت القوميات والهويات الوطنية على أساطير وتواريخ سابقة للشعوب التي سكنت الأرض أو التي كانت حاضرة عند تأسيس الدولة القومية (بيليج، 1995؛ كالهون، 1997؛ سميث، 1986). وينتج عن ذلك مضامين متنوعة للقومية، بعضها عرقي وبعضها أسطوري. وسيتناول القسم التالي مضامين الهويات الوطنية للولايات المتحدة والصين وتايوان في هذا الصدد.

ومثل جميع القوميات، تهدف القومية الأمريكية إلى "إضفاء الشرعية على الأمة وتعبئتها ودمجها، وبالتالي تعزيز وحدة الشعب الوطني، والمطالبة بدولة ذات سيادة لهذه الأمة" (تراوتش، 2016، ص 291). ومع ذلك، بخلاف القومية الأوروبية التي كانت تستند إلى تواريخ قائمة، كانت القومية الأمريكية "نموذجا للقومية لا يرتكز على ادعاءات تاريخية بالعراقة ولا على أي شعور بالتميز للانتماء العرقي"، إذ ترتكز أسسها إلى حد كبير على إضفاء طابع أسطوري على رحلة الحجاج عبر المحيط الأطلسي على متن سفينة ماي فلاور وبدايات الأمة كأمة مستوطنة (دويل، 2009، ص 79). وقد مثلت رحلة الحجاج على متن سفينة ماي فلاور الفصل بين "العالم القديم" و"العالم الجديد"، مشكلة خطا فاصلا يشكل أساسا لصياغة مفهوم أمريكا كدولة فريدة. في حين تعرف القومية الأمريكية جذورها بالهجرة الاستعمارية من أوروبا، إلا أن بدايات هذه القومية ترتبط تحديدا بالثورة الأمريكية وإعلان الاستقلال (دويل، 2009). مثلت حرب الاستقلال اندماجا للوعي في المستعمرات الـ 13 التي أنجبت أمة جديدة، وأضفت مزيدا من المصداقية على التمييز بين أوروبا و"العالم القديم"، والأمة الأمريكية الجديدة في "العالم الجديد" (كوماجر، 1959؛ دويل، 2009). وقد ساهم تاريخ المستعمرات كملاذ للمعارضين الدينيين، والخَدم الفقراء، واللاجئين من أوروبا، في ترسيخ هذا التمييز، مما سمح للمستعمرات بالتخلي عن تراثها البريطاني (دويل، 2009). ومع ذلك، أثرت جوانب معينة من الثقافة البريطانية على الآباء المؤسسين لأمريكا في مفهوم الأمة الأمريكية. في أثناء تمردهم على أسيادهم الاستعماريين، صاغ الآباء المؤسسون استقلالهم على أساس الإيمان البريطاني بمؤسسات القانون والحرية والحكم التمثيلي، ممزوجا بجرعة وفيرة من التدين، مما سمح، في ظل غياب التقاليد الإقطاعية ووجود طبقة أرستقراطية، بخلق وعي وطني يحتفي بالمساواة دون الثورة الاجتماعية الضرورية التي ميزت "العالم القديم" (ليفين، 2012). سمح هذا بظهور صورة أمريكا كأرض ميعاد جديدة، مما زاد من التمييز بين القديم والجديد، وكما أشار باحثون من توكفيل فصاعدا، ولدت فكرة استثنائية الأمة الأمريكية، "المدينة المتألقة على التل" (ليفين، 2012). ساهم التوسع اللاحق للولايات المتحدة غربا، والذي شهد في النهاية تشكيل الحدود الجغرافية لأمريكا الحديثة، في تعزيز هذا الشعور بالاستثنائية. مع تطور التوسع من شراء الأراضي إلى الصراع مع كل من الأمريكيين الأصليين والقوات الاستعمارية الإسبانية، اكتسبت الاستثنائية الأمريكية شعورا بالقضاء والقدر (دويل، 2009؛ تراوتش، 2016). بين الثورة والحرب الأهلية، بدأ القوميون الأمريكيون، الذين أدركوا الحاجة إلى تعزيز الوعي الوطني، هذا المشروع بالتركيز على الفكرة الأساسية القائلة بأن "للأمريكيين مهمة تاريخية وأن رابطة قوميتهم تكمن في مصيرهم المشترك"؛ وهذا يتطلب تحديد مكانة أمريكا المستقبلية في تاريخ العالم كمكانة مجيدة بطبيعتها (دويل، 2009، ص 86؛ تراوتش، 2016). ولتحقيق هذه الغاية، روج القوميون لرواية "المصير الواضح" لأمريكا، وهو صعود لا يمكن إيقافه لـ "أكثر دول العالم حرية وسعادة، والتي ستصبح قريبا أعظم وأقوى دولة في العالم" (دويل، 2009، ص 88). إن التوسع الناجح والانتصارات في الصراعات التي تحققت في الأمة الأمريكية التي غطت امتداد أمريكا الشمالية القارية، رسخت هذا الشعور بالعظمة المقدرة للأمة. فقد أصبحت القومية الأمريكية تشمل كلا من القيم المدنية للحرية واحترام المؤسسات، وأحلام العظمة الإمبراطورية التي ميزتها؛ كانت أمريكا حرة، وبالتالي استثنائية، تماما كما كانت أمريكا منتصرة، وبالتالي استثنائية. لذلك، سهلت الاستثنائية الأمريكية صعود الأمة إلى قمة التسلسل الهرمي العالمي بعد عام 1945. فبالنسبة للأمة الأمريكية، التي آمنت بعظمتها المقدرة، كان من المتوقع أن يكون لها مقعد على طاولة رئاسة الشؤون العالمية. لقد قادت القومية الأمريكية الأمة إلى الإيمان بمصيرها، ورأت نفسها مختارة، أو حتى منحت للقيادة (ليفين، 2012). تؤثر هذه الاستثنائية بطبيعة الحال على السياسة الخارجية الأمريكية الحديثة، كما يشير كريستول (1983): تنبع الوطنية من حب ماضي الأمة؛ تنبع القومية من الأمل بمستقبل الأمة وعظمتها المتميزة... يجب أن تتجاوز أهداف السياسة الخارجية الأمريكية التعريف الضيق والحرفي لـ "الأمن القومي". إنها المصلحة الوطنية لقوة عالمية، كما يُعرف هذا من خلال الشعور بالمصير القومي. (ص 13) تشكل القومية الأمريكية طريقة تعامل الولايات المتحدة مع تفاعلاتها مع العالم، بدءا من افتراضها بمكانتها المستحقة على قمة التسلسل الهرمي العالمي. ساهم إضفاء طابع أسطوري على "رسالتها التاريخية" و"مصيرها الجلي" في خلق نموذج مفاده أن الولايات المتحدة هي القائد الطبيعي للعالم، وأن مصالحها الوطنية تشمل حماية مكانتها كقائد للعالم. وهذا يحدث تأثيرا متسلسلا في تفاعلاتها مع الدول الأخرى؛ فإذا كانت الولايات المتحدة هي القائد الطبيعي، فعلى الآخرين أن ينصتوا ويقتدوا، وبصفتها القائد، لا يمكن التسامح مع أي تحديات تهدد هيمنتها. ومع ذلك، فإن صياغة مثل هذا المفهوم يضعها في صدام مع القومية الصينية الصاعدة.

على عكس القومية الأمريكية، تعد القومية الصينية الحديثة ظاهرة حديثة نسبيا. في الواقع، لم يتبلور صياغة مفهوم الأمة الصينية إلا في القرن التاسع عشر، حيث حاول الصينيون "خلق هوية حديثة لمواجهة الظروف التي خلقتها مواجهة الصين مع العالم الغربي"، مما أجبرهم على "التعامل مع مفاهيم أجنبية، بما في ذلك مفهوم الأمة والدولة والسيادة والمواطنة والعرق" (وو، 1991، ص 159). فضلا عن ذلك، فبينما تمحورت القومية الأمريكية حول وجودها كأمة مستوطنة، استندت القومية الصينية إلى ادعاءات تاريخية بالعراقة وشعور بالانتماء الوطني المميز على حد سواء، وكما وصفها سميث (1986)، فإن جذور القومية الصينية كانت رمزية عرقية بلا شك. شكلت ثورة 1911 التي شهدت انهيار سلالة تشينغ والصين الإمبراطورية بدايات القومية الصينية الحديثة (تاونسند، 1992). في السابق، كان صياغة مفهوم الهوية الصينية يرتكز على تراث ثقافي غني من القصص حول "الفكرة المجردة لـ "التقاليد العظيمة" للحضارة الصينية"، إلا أن تعدي القوى الاستعمارية الغربية على الصين أدى إلى تزايد السخط بين عامة الناس الصينيين وظهور كتابات فكرية حول شكل حديث للهوية الصينية يجمع بين التقاليد الصينية والقومية الغربية (تاونسند، 1992؛ وانج، 1988، ص 2؛ تشنغ، 2012). سعى د. صن يات صن، المعروف بأب الأمة الحديثة، إلى بناء وعي وطني في كتابه "المبادئ الثلاثة للشعب"، داعيا إلى بناء قومية صينية حديثة تتمحور حول الشعب الصيني كمجموعة موحدة، والتي صنفها على أنها الجماعة العرقية الصينية، "ÖлªÃñ¹ú zhonghuaminguo" (فيتزجيرالد، 2016؛ تان وتشن، 2013؛ وانغ، 1988؛ ويلز، 2001). شهدت نهاية ثورة 1911 تأسيس جمهورية الصين (ROC) برئاسة د. صن (تشنغ، 2012). وقد مثل هذا انتقال الصين من الإمبراطورية إلى الدولة، وشهد اندماج وعي الأمة الصينية. تغلغلت الجذور العرقية الرمزية للقومية الصينية في هذا الوعي، حتى أن اسم الجمهورية، "ÖлªÃñ¹ú zhonghuaminguo"، أكد على انتماء الدولة للأمة العرقية الصينية، إذ تمثل الأحرف الثلاثة الأولى من الاسم الأمة الصينية العرقية. لذا، يمكن القول إن القومية الصينية تعادل القومية العرقية الصينية أيضا، وبصفتها قومية استندت إلى التاريخ الغني للشعب الصيني وصياغة المفهوم المجرد لاتباع تقاليد الحضارات الصينية العظيمة، فإن القومية الصينية أيضا مثقلة بالكثير من الحنين إلى الماضي. في حين أن د. صن وزملائه المثقفين دفعوا نحو نشوء القومية الصينية من خلال الاستعانة بالتراث الثقافي للحضارة الصينية، فقد دمجوا ذلك مع الأيديولوجية القومية الغربية الحديثة التي ركزت على النضال من أجل السيادة، في هذه الحالة ضد القوى الإمبريالية الغربية وحكام أسرة تشينغ. على هذا النحو، فإن هذا الحنين مدفوع بتجارب الشعب الصيني خلال ما يسمى "قرن من الإذلال" °ÙÄê¹ú³Ü bainianguochi بدءا من حرب الأفيون حتى عام 1945، حيث ناضلت الصين من أجل تقرير المصير فقط ليتم غزوها من قبل اليابانيين قبل الحرب العالمية الثانية (فيتزجيرالد، 2016؛ تاونسند، 1992؛ تشنغ، 2012). لقد تعرضت الصين، باعتبارها الإمبراطورية التي تحولت إلى أمة ووريثة التقاليد العظيمة للحضارة الإمبراطورية الصينية، للضرب على التوالي، وكان ينظر إلى هذا على أنه عار عميق للشعب الصيني الذي كان يتوق إلى الحرية والعودة إلى مجد الأمة الصينية تحت وطأة القمع الأجنبي المتتالي، بما في ذلك المانشو من أسرة تشينغ. وهكذا، عندما أعلن ماو تأسيس جمهورية الصين الشعبية (PRC) عام 1949، استندت شرعية الحزب الشيوعي الصيني (CCP) في حكم البلاد إلى القومية الصينية ودوره في هزيمة اليابانيين. ويعزى انتصار الحزب الشيوعي الصيني (CCP) في الحرب الأهلية، على ما يبدو، إلى تقديم الحزب على أنه أكثر قومية من حزب الكومينتانغ القومي الذي طرده من البر الرئيسي (غريس، 2020). وقد أدى هذا الارتباط الوثيق بين شرعية الحزب والقومية الصينية إلى لجوء الحزب الشيوعي الصيني (CCP) في كثير من الأحيان إلى الدعاية القومية لتعزيز مكانته في السلطة، لا سيما بعد أحداث ميدان تيانانمن (غريس، 2020). مع توليه الرئاسة، واصل شي جين بينغ استخدام القومية الصينية لترسيخ قبضة الحزب على السلطة، إذ لطالما أشار إلى صعود الصين باعتباره المصير الوطني للبلاد، مستذكرا ماضيها المجيد، ومنشدا "قرن من الإذلال" الذي حرم الصين من مكانتها بين القوى العالمية (تان، 2023). في هذا الشكل الحالي من القومية العرقية الصينية، يسهم شعار شي "التجديد الوطني" في ترسيخ مفهوم أن الصين، التي كانت عظيمة في يوم من الأيام لكنها تعرضت للإذلال على يد المستعمرين الغربيين، تستعيد الآن مجدها السابق لتحقيق "الحلم الصيني" (تان، 2023). هذا يوحي بأن على الصين الوقوف في وجه القوى الغربية انطلاقا من مكانتها الحقيقية في العالم، مع الاستمرار في معالجة إهانات الماضي، التي تذكر بها تايوان، وهذا يهيئ الأرضية للتنافس مع الولايات المتحدة وتصاعد التوترات مع تايوان.

تعد القومية التايوانية حالة مثيرة للاهتمام. من بين القوميات الثلاث التي تناولتها هذه المقالة، تعد القومية التايوانية أحدثها، إذ لم تظهر إلى الوجود إلا مؤخرا. فضلا عن ذلك، وعلى عكس الولايات المتحدة والصين، لا يوجد تواصل وترابط بين الأمة والدولة في تايوان. تجسد الدولة التي تحكم وتمارس سلطتها على سكان تايوان وتدمج رؤيتين سياسيتين متمايزتين، ترتبط كل منهما بهوية وطنية منفصلة: الصينية والتايوانية، حيث تعد جمهورية الصين (ROC) "نتاجا للتاريخ الصيني والقومية الصينية"، إذ فرضت على الجزيرة عندما خسر حزب الكومينتانغ الحرب الأهلية وفر من البر الرئيسي (كلارك وتان، 2012؛ ليبيسانت، 2018، ص 65). في الواقع، بينما مارس حزب الكومينتانغ حكما زوجيا على الجزيرة في ظل نظامي تشيانغ كاي شيك وتشيانغ تشينغ كو، سعى الحزب باستمرار إلى فرض قومية صينية جوهرية تتعارض مع ذكريات وتجارب معظم سكان الجزيرة، وخاصة أولئك الذين نشأوا في ظل الحكم الياباني (ليبسانت، 2018). وقد حد هذا بشكل مباشر من تطور وعي وطني متمحور حول الهوية التايوانية، وهو ما يفسر النشأة المتأخرة نسبيا للقومية التايوانية. وبينما بدأ التايوانيون في الخارج الذين نفاهم حزب الكومينتانغ في إظهار أيديولوجيات تشبه القومية التايوانية، لم تبدأ هذه القومية في الترسيخ إلا في ثمانينيات القرن الماضي ومع التحول الديمقراطي التدريجي للجزيرة (تشيو، 2003؛ كلارك وتان، 2012؛ واكاباياشي، 2006؛ وو، 2004). مع تزايد الدعوات إلى التحرير السياسي في ثمانينيات القرن العشرين، بدأ تشيانغ تشينغ كو العملية الأولية للتايوانية، مما سمح بتعيين التايوانيين الذين كانوا ±¾Ê¡ÈË benshengren (الصينيون الهان الذين كانوا في الجزيرة قبل هجرة عام 1949) في مناصب سياسية حتى في إدارته الخاصة (Cabestan، 2005). وقد أدى ذلك إلى بدء عملية بناء الأمة، والتي لم تتحرك إلى مستوى أعلى إلا مع إضفاء الطابع الديمقراطي على الجزيرة في أوائل التسعينيات حيث تطورت ضرورة سياسية لإنشاء هوية يمكن أن توحد الناس في الجزيرة (Wakabayashi، 2006). وقد وضع لي تينغ هوي، بصفته رئيس تايوان الذي أشرف على عملية التحول الديمقراطي، دعمه وراء حركة التايوانية، ودعم تطوير برنامج بناء الأمة الذي من شأنه أن يحفز تبني القومية التايوانية، ضد رغبات الحرس القديم للحزب الكومينتانغ. إن أفضل ما يمكن رؤيته في عمل لي في بناء القومية التايوانية هو نشره لفكرة الهوية الوطنية "التايوانية الجديدة" في خطابه أمام الجمعية الوطنية وبشكل أكثر تحديدا، تغيير اسم جمهورية الصين (ROC) إلى جمهورية الصين (ROC) في تايوان (تشيو، 2003؛ جاكوبس، 2007؛ واكاباياشي، 2006). على هذا النحو، لا يمكن فصل مضمون القومية التايوانية عن التاريخ المعقد للجزيرة. تعود جذور القومية التايوانية إلى التوسع الإمبراطوري الياباني في أواخر القرن التاسع عشر، وبينما كانت الجزيرة على اتصال سابق بمختلف السلالات الصينية، وفترة استعمارية قصيرة من قبل الهولنديين، أهملتها سلالة تشينغ، مما يعني أن الاستعمار الياباني مثل مرحلة تحديث للجزيرة (كابستان، 2005؛ واكاباياشي، 2006). كما أشعل الحكم الاستعماري الياباني شرارة تطور هوية تايوانية شاملة متجذرة في النضال من أجل الاستقلال، ومعادية للاستعمار ولليابان بشكل واضح (براون، 2004). شملت هذه الهوية التايوانية الشاملة جميع سكان الجزيرة من غير اليابانيين، وبالتالي لم تقتصر على الصينيين الهان فقط. مع التحول الديمقراطي والسعي نحو الهوية الوطنية "التايوانية الجديدة" في عهد لي، استخدمت هذه الهوية التايوانية الشاملة كأساس لبناء هوية وطنية جديدة. ومع ذلك، فقد عنى هذا أيضا أن جوانب هذه الهوية التي ركزت على الاستقلال قد اندمجت في القومية التايوانية الجديدة، التي تعززت أكثر بتجارب الشعب التايواني تحت حكم الكومينتانغ (واكاباياشي، 2006). بالنسبة لتايوان، أصبح كل من الحكم الاستعماري الياباني وتجربة الحرب الأهلية في الصين ما بعد عام 1945 بمثابة وجود "الآخرين" لتنمية الشعور التايواني بالذات (واكاباياشي، 2006). وهذا يعني بالتالي أن القومية التايوانية كانت في المقام الأول قومية من أجل تايوان المستقلة. في عام 2000، ومع انتخاب تشين شوي بيان من الحزب الديمقراطي التقدمي (DPP) المعارض آنذاك للرئاسة، اتخذت القومية التايوانية خطوة أخرى في تطورها. لم تعد القومية التايوانية تقتصر على السيادة المستقلة للجزيرة مع الحفاظ على التقارب الثقافي مع التقاليد الصينية كما تبناها لي، بل أصبح هناك الآن جانب واضح منزوع الطابع الصيني في القومية التايوانية والهوية الوطنية (هيوز، 2013؛ واكاباياشي، 2006). وقد نتج هذا عن سياسات إدارة تشين التي شملت مبادرات لتصحيح اسم تايوان، وتغييرات في المؤسسات المصممة لتعزيز الوحدة مع البر الرئيسي للصين، ومحاولات لتغيير دستور جمهورية الصين (ROC)، والأهم من ذلك، إعادة توجيه المناهج التعليمية للتركيز أكثر على تايوان وأقل على البر الرئيسي. وقد أدى ذلك إلى تطور الهوية الوطنية التايوانية نحو هوية تهمش بشكل متزايد المكون الثقافي العرقي الصيني، وتصر بدلا من ذلك على تركيبة ثقافية تجمع في الوقت نفسه بين الصينيين الهان واليابانيين والسكان الأصليين التايوانيين (براون، 2004؛ هيوز، 2013؛ وو، 2004). ومع ذلك، فإن هذه القومية تثير إشكاليات في ظل العلاقة الهشة بين الجزيرة وجارتها عبر المضيق.

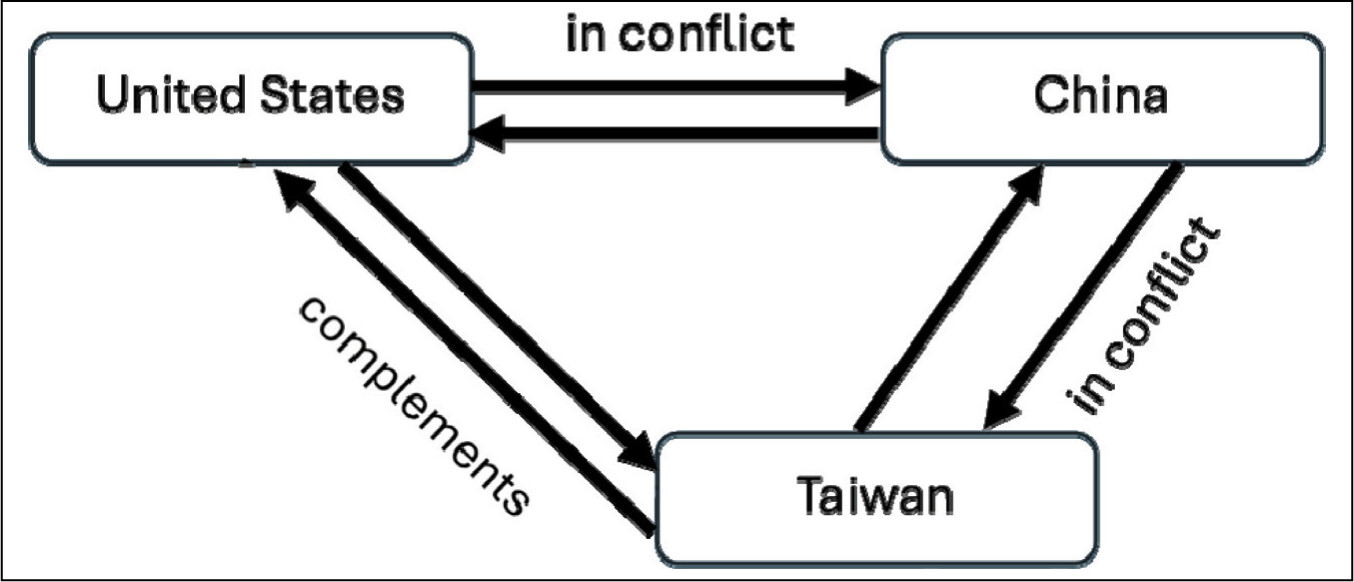

هدفت هذه المقالة إلى دراسة دور القومية في تصاعد التوترات في العلاقة الثلاثية بين الولايات المتحدة والصين وتايوان. إن فكرة أن القوميات قد تتعارض مع بعضها البعض وتؤدي إلى صراع ليست جديدة تماما، على الرغم من غياب نظريات العلاقات الدولية التي تستوعب تأثير القومية بشكل مناسب. يجادل صموئيل هنتنغتون (1996) في كتابه "صراع الحضارات" بأن الصراعات العالمية المستقبلية لن تكون مدفوعة بالاختلافات الأيديولوجية أو الاقتصادية، بل بالانقسامات الثقافية والحضارية نتيجة للتفاعل المتزايد بين الحضارات نتيجة للعولمة. وتوقع هنتنغتون (1996) أن شرق آسيا الصاعدة والحازمة، بفضل التنمية الاقتصادية السريعة، ستدخل في صراع متزايد مع الحضارة الغربية بقيادة الولايات المتحدة، ويعزى ذلك جزئيا إلى اختلاف القيم الثقافية والأهداف الجيوسياسية. بينما قد يجادل البعض بأن ادعاءات هنتنغتون مبسطة للغاية، وقد تعزز الانقسامات بشكل عام، لا سيما في أعقاب أحداث الـ 11 من سبتمبر/أيلول والحرب على الإرهاب، توفر فرضيته الأساسية نقطة انطلاق مثيرة للاهتمام لدراسة تأثير القومية على العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتايوان. وبينما اعتبر هنتنغتون أن الصراع القادم مرسوم على أسس حضارية، مفترضا أن أوجه التشابه والتقارب الثقافي كافية لإنشاء تجمعات من الدول القومية حول العالم، والتي قد تدخل في صراع مع بعضها البعض، فقد أثبتت الأحداث الأخيرة عكس ذلك. في الواقع، تذكر حالات مثل تهديد دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية عند توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2025، بأن القومية يمكن أن تتغلب بسهولة على أي شعور بالتقارب الثقافي، حتى بين الدول ذات الصلة الوثيقة والتحالف الوثيق كالولايات المتحدة وكندا (هيل، 2024). أدى ظهور الحداثة إلى صعود القومية في الدولة القومية، وفي محاولة لإضفاء الشرعية على وجودها، تم الترويج لكل قومية على أنها فريدة من نوعها. وبالتالي، فبينما قد لا تشكل الحضارات الثقافية انقساما يعرف العالم اليوم تحديدا كاملا، يبدو أن القومية هي التي يمكن أن تندرج في نظرية هنتنغتون. وبالنظر إلى القوميات الفريدة للولايات المتحدة والصين وتايوان المذكورة في الأقسام السابقة، يبدو أيضا أن ما يحدث في هذه العلاقة المثلثية هو صراع ناشئ عن قوميات متعارضة تماما، أو "صراع قوميات" إن صح التعبير. يلخص الشكل 1 التفاعلات بين قوميات الولايات المتحدة والصين وتايوان.

الشكل 1. التفاعل بين القوميات.

بعد أن بنت الولايات المتحدة هوية وطنية ترتكز على نداء أسمى، ألا وهو أن تكون دولة نموذجية وقائدة للعالم، ترى أن مكانتها على قمة التسلسل الهرمي العالمي أمر مقدس. يعود سبب هذا الاهتمام الكبير بمفهوم "فخ ثوقيديدس" إلى إدراك راسخ بأنه مهما كانت المشاكل التي قد تصيب الولايات المتحدة، فإنها لا ترغب في تقويض هيمنتها العالمية التي رسختها بعد نهاية الحرب الباردة (مازا، 2024). ومع ذلك، فإن صعود الصين، بفضل نموها الاقتصادي السريع ونجاحها في الخروج من الأزمة المالية الكبرى 2007-2008 دون أضرار تذكر، قد عزز اعتقاد جمهورية الصين الشعبية (PRC) بأن ساعتها المختارة قد حانت أخيرا. مدفوعة برغبة شي جين بينغ في تعزيز القومية العرقية الصينية كأساس لتأكيد جمهورية الصين الشعبية (PRC) وجودها على الساحة الدولية، يشهد العالم الآن سعي الصين للتصرف كقوة عظمى، بما في ذلك المطالبة بالهيمنة الإقليمية (مازا، 2024). ومع ذلك، فإن الهيمنة الإقليمية لجمهورية الصين الشعبية (PRC) تضعها في صراع مباشر مع الولايات المتحدة، إذ أن الهيمنة الإقليمية في شرق آسيا تعني اضطرار الولايات المتحدة إلى التراجع عن هيمنتها العالمية والتخلي عن سيطرتها على المنطقة التي تمتلك فيها حلفاء رئيسيين مثل اليابان وكوريا الجنوبية. ويتفاقم هذا الوضع بفعل العنصر المناهض للغرب في القومية العرقية الصينية، الذي يُحمل الغرب، والولايات المتحدة رمزا له، مسؤولية قرن من الإذلال، وعدم كون البلاد القوة العظمى التي كان ينبغي أن تكونها منذ زمن طويل. وكما يقال، "جبل واحد لا يحتوي على نمرين"، فإن قوميتي كل من الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية (PRC) تعتمدان على تحقيق الدول لمصيرها المنشود المتمثل في العظمة، وهو ما يضعها بطبيعة الحال في صراع مع بعضها البعض، وهو ما ينعكس في الشكل 1. وبالمثل، يُظهر الشكل 1 أيضا كيف تتعارض قوميتا الصين وتايوان. وكما ذكر سابقا، فإن القومية العرقية الصينية و"الحلم الصيني" يهدفان أيضا إلى غسل عار قرن من الإذلال. ينبع جزء من هذا الإذلال من الخسائر التي عانيت منها الصين أمام اليابان في الحربين الصينيتين اليابانيتين، والتي تذكرنا بها خسارة جزيرة تايوان، ولهذا السبب أوضح شي أن إعادة توحيد تايوان والبر الرئيسي جزء أساسي من "تجديده الوطني" (سوبوليك، 2024). ومع ذلك، في تايوان، أدى تطور القومية التايوانية وصعودها إلى هوية وطنية تايوانية قوية ترفض علاقتها بالبر الرئيسي الصيني؛ ويتزايد رفض التايوانيين للخطاب الذي تقوده بكين حول هوية مشتركة بينهم وبين البر الرئيسي الصيني، وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية متزايدة من التايوانيين لم يعودوا يعرفون أنفسهم كصينيين (فيفيلد، 2019؛ وانغ، 2023). وهذا يضع الدولتين على طريق الصراع، وهو السيناريو الأسوأ الذي يتوقع الخبراء أن يقترب أكثر فأكثر، حيث إن استقلال تايوان هو خط أحمر بالنسبة للصين لا يمكن تجاوزه، ولكن أي شكل من أشكال إعادة توحيد الجزيرة يتعارض مع هويتها الوطنية الفريدة والمستقلة (كو، 2022؛ وو، 2004). من ناحية أخرى، تعد العلاقة بين القومية الأمريكية والقومية التايوانية تكاملية إلى حد ما، كما هو موضح في الشكل 1. عند دراسة القومية الأمريكية أعلاه، أشرنا إلى مدى تأثر القومية الأمريكية بالتفوق الأمريكي في صورة الاستثنائية الأمريكية. وقد ثبت أن هذه الاستثنائية تتسم بحماسة مسيانية، حيث يرى بادري (2024) أن هذا أدى إلى السياسة الخارجية الأمريكية التدخلية منذ عام 1991. ومع ذلك، فإن هذه الحماسة المسيانية تجعل القومية الأمريكية المكمل الأمثل للقومية التايوانية. فمع ميل القومية التايوانية نحو نزع الطابع الصيني والاستقلال، بذلت جهودا مضنية للتأكيد على ديمقراطيتها كسمة أساسية لقوميتها. وهذا يؤدي إلى أن تصبح أمريكا ركيزة أساسية لأهداف القومية التايوانية، بينما تدفعها ميولها المسيانية إلى الرغبة في دعم الديمقراطية التايوانية. ونتيجة لذلك، تصبح القومية الأمريكية والتايوانية وجودين متكاملين. مع ذلك، فإن تعارض القوميات لا يفسر بالضرورة وجود العلاقة المثلثية التي جعلت مضيق تايوان "بؤرة توتر" جيوسياسية. ولتحقيق ذلك، من المهم تذكر أن القومية سلاح ذو حدين عندما تستخدمها الحكومات (غريس، 2020؛ تان، 2023). فمنذ عام 2016، شهدنا تحول الحكومات في الدول الثلاث بشكل متزايد إلى القومية لخدمة أجنداتها الخاصة (كو، 2022؛ ريستد، 2020). فاز ترامب بأول فوز رئاسي له على خلفية شعاره "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، والذي أوحى بأن عظمة الأمة الأمريكية قد سمح لها سلفه السياسي بالتراجع. وبذلك، أطلق ترامب العنان لسيل من الشعبوية المبنية على القومية الأمريكية المحافظة التي ركزت على مدى قوة وعظمة البلاد في نهاية الحرب الباردة، والشوق للعودة إلى تلك الأيام (رينشون، 2021). في الصين، كما ذكر سابقا، لجأ شي جين بينغ إلى مفهوم "الحلم الصيني" في سعيه لضمان شرعية الحزب الشيوعي الصيني (CCP) وسيطرته على السلطة. وأوضح أن المهمة الأبرز للحزب الشيوعي الصيني (CCP) هي استعادة مجد الأمة، وبالتالي تحويل حلم الدولة القوية إلى واقع ملموس، مما يسهم في تحسين حياة الشعب الصيني (باتاتشاريا، 2019). وقد نجح صعود القومية العرقية الصينية في إضفاء الشرعية على موقف الحزب الشيوعي الصيني (CCP) في أعقاب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وشهدنا بشكل متزايد تعبيرات صينية حازمة عن هذه القومية العرقية، سواء في دبلوماسية "المحارب الذئب" أو في حالات الطلاب الصينيين الدوليين في الجامعات في أماكن مثل أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الذين يتحدون علانية أساتذتهم وزملاءهم الذين يعلقون على قضايا مثل تايوان وهونغ كونغ (تان، 2023). أثناء وجوده في تايوان، استغل الحزب الديمقراطي التقدمي (DPP) بقيادة تساي إنغ ون المشاعر المعادية للصين التي سادت حركة عباد الشمس عام 2014، وسخر القومية التايوانية ورغبتها في الوجود كشعب ذي سيادة للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016 على حزب الكومينتانغ (تشن وزينغ، 2022؛ كلارك وآخرون، 2020). ومنذ ذلك الحين، اعتمد الحزب الديمقراطي التقدمي (DPP) بشكل متزايد على القومية التايوانية لضمان انتصاراته الانتخابية، إذ إنها تبين بوضوح الانقسام التايواني/الصيني بينه وبين حزب الكومينتانغ المعارض، بينما تسمح أيضا الحكومة من صياغة سردية تميز تايوان عن البر الرئيسي، وبالتالي حشد الدعم لقضيته في الحصول على الاعتراف الدولي (لي، 2024). في كل من هذه الدول، شهدنا لجوء قادة سياسيين إلى القومية لخدمة أجنداتهم المحلية. ومع ذلك، فإن استخدام القومية بهذه الطريقة يعني أيضا عواقب وخيمة عندما لا تتحقق رغبات وأحلام القومية، وخاصة بالنسبة للأنظمة التي بنت شرعيتها على هذه القوميات. ولهذا السبب، يصبح تصاعد التوتر في مضيق تايوان أمرا مفهوما. فقد دفعت القومية التايوانية تساي والحزب الديمقراطي التقدمي (DPP) إلى الإصرار على السيادة التايوانية، حتى دون الحاجة إلى استقلال فعلي، إلا أن هذا تجاوز الخط الأحمر للحزب الشيوعي الصيني (CCP)، وتستلزم القومية العرقية الصينية رد فعل يتمثل في زيادة النشاط العسكري. ولذلك، فإن الولايات المتحدة، التي كانت ملزمة بدعم تايوان بموجب قانون العلاقات مع تايوان، ولإعادة تأكيد مكانتها كقوة مهيمنة عالميا، ترى أنه من الضروري أن تستمر في التدخل في الوضع في مضيق تايوان، إما من خلال حرية الملاحة أو بيع الأسلحة. مع تصعيد كل جانب لاستجابته في السياسة الخارجية لقضية مضيق تايوان، تزداد أيضا تكاليف الجماهير على القادة السياسيين. فبعد إطلاق العنان لقوى القومية، فإن أي مظهر من مظاهر تفكير القائد السياسي في التراجع سيكون له تداعيات خطيرة على استقرار النظام المحلي. ويزداد الأمر سوءا في ظل التحديات الاقتصادية الوشيكة في كل من الدول الثلاث.

لذلك، فإن العلاقة المثلثية بين الولايات المتحدة والصين وتايوان ليست مجرد نتاج صراعات على السلطة أو صراعات أيديولوجية، بل هي "صراع قوميات". وقد أدى تفاعل الهويات الوطنية الفريدة، مدعوما بضغوط داخلية، إلى تكثيف الرهانات الجيوسياسية في مضيق تايوان، مما حوله إلى بؤرة توتر حاسمة في السياسة العالمية. وبفهم هذا، يمكننا أن نرى كيف تعد القومية في الواقع عاملا مهما يؤثر على تفاعلات الدول في نظريات العلاقات الدولية.

Declaration of Conflicting Interests

The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship and/or publication of this article.

Funding

The authors received no financial support for the research, authorship and/or publication of this article.

Cite:

Tan, O., & Tan, A. C. (2025). The ‘Clash of Nationalisms’ in the Contentious USA–Taiwan–China Relations. Journal of Asian Security and International Affairs, 12(2), 181-196. https://doi.org/10.1177/23477970251340743 (Original work published 2025)

References

Anderson B. (1983). Imagined communities. Verso.

Badri A. (2024). The United States is a messianic state: Rhetorical roots in US foreign policy since 1991. Australian Journal of International Affairs, 79(1), 150–168.

Bhattacharya A. (2019). Chinese nationalism under Xi Jinping revisited. India Quarterly, 75(2), 245–252.

Billig M. (1995). Banal nationalism. Sage Publications.

Brands H., & Gaddis J. L. (2021). The new cold war: America, China, and the echoes of history. Foreign Affairs, 100, 10.

Brown M. J. (2004). Is Taiwan Chinese? The impact of culture, power, and migration on changing identities. University of California Press.

Cabestan J.-P. (2005). Specificities and limits of Taiwanese nationalism. China Perspectives, 2005(62), 32–43.

Calhoun C. (1997). Nationalism. University of Minnesota Press.

Chen C.-J. J., & Zheng V. (2022). Changing attitudes toward China in Taiwan and Hong Kong in the Xi Jinping era. Journal of Contemporary China, 31(134), 250–266.

Chiou C. L. (2003). Taiwan’s evolving nationalism. In Liew L. H., & Wang S. (Eds.), Nationalism, democracy and national integration in China (1st ed., pp. 107–121). RoutledgeCurzon. https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.4324/9780203404294-10

Clark C., & Tan A. C. (2012). Taiwan's political economy: Meeting challenges, Pursuing Progress. Lynne Rienner Publishers. https://doi.org/10.1515/9781626375024

Clark C., Tan A. C., & Ho K. (2020). Was 2016 a realigning election in Taiwan? Asian Survey, 60(6), 1006–1028.

Commager H. S. (1959). The origins and nature of American nationalism. In University P. S. (Ed.), Special collections: Oregon Public Speakers. Portland State University.

Connor W. (1990). When is a nation? Ethnic and Racial Studies, 13(1), 92–103.

Cox M. (2019). Nationalism, nations and the crisis of world order. International Relations, 33(2), 247–266.

D’Anieri P. (1997). Nationalism and international politics: Identity and sovereignty in the Russian-Ukrainian conflict. Nationalism and Ethnic Politics, 3(2), 1–28.

Department of Defense. (2000). Report on Implementation of Taiwan Relations Act (3390).

Doyle D. H. (2009). Beginning the world over again: Past and future in American nationalism. In Nations and their histories: Constructions and representations (pp. 77–92). Springer.

Fifield A. (2019, 26 December 2019). Taiwan’s ‘born independent’ millennials are becoming Xi Jinping’s lost generation. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/taiwans-born-independent-millennials-are-becoming-xi-jinpings-lost-generation/2019/12/24/ce1da5c8-20d5-11ea-9c2b-060477c13959_story.html

Fitzgerald J. (2016). The nationless state: The search for a nation in modern Chinese nationalism. In Chinese nationalism (pp. 56–85). Routledge.

Gellner E. (1983). Nations and nationalism. Blackwell Publishing.

Gries P. (2020). Nationalism, social influences, and Chinese Foreign Policy (pp. 63–84). https://doi.org/10.1093/oso/9780190062316.003.0004

Hale E. (2024, November 26). What are Trump’s plans for tariffs on China, Canada and Mexico? Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/economy/2024/11/26/what-are-trumps-plans-for-tariffs-on-china-canada-and-mexico

Hanania R. (2021). Graham Allison and the Thucydides trap myth. Strategic Studies Quarterly, 15(4), 13–24.

Heiskanen J. (2019). Spectra of sovereignty: Nationalism and international relations. International Political Sociology, 13(3), 315–332.

Heiskanen J. (2021). Nations and nationalism in international relations. In Carvalho B. D., Lopez J. Costa, & Leira H. (Eds.), Routledge handbook of historical international relations (1st ed., Vol. 1, pp. 244–252). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351168960

Hobsbawm E. (1990). Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality. Cambridge University Press.

Holsti K. J. (1980). Change in the international system: Interdependence, integration, and fragmentation. In Holsti O. R., Siverson R. M., & George A. L. (Eds.), Change in the international system (1st ed., pp. 23–53). Routledge. https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.4324/9780429052187-2

Hughes C. R. (2013). Negotiating national identity in Taiwan: Between nativization and de-sinicization. In Ash R., Garver J. W., & Prime P. (Eds.), Taiwan’s democracy (pp. 51–74). Routledge.

Hung H.-F. (2022). Clash of empires: From ‘Chimerica’ to the ‘New Cold War’. Cambridge University Press.

Huntington S. P. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. Simon & Schuster.

Jacobs B. (2007). Lee Teng-hui and the Idea of ‘Taiwan’. The China Quarterly, 190, 375–393. https://doi.org/10.1017/S0305741007001245

Kovács B. (2022). Fear and securitisation. In Simon Z., & Ziegler T. D. (Eds.), European politics: Crises, fears and debates (pp. 121–137). L’Harmattan.

Kowert P. A. (2012). National identity: Inside and out. In Origins of National Interests (pp. 1–34). Routledge.

Kristol I. (1983). Reflections of a neo-conservative. Basic Books.

Kuo M. A. (2022, 12 Sep 2022). Cross-strait Crisis and Taiwan’s National Identity. The Diplomat. https://thediplomat.com/2022/09/cross-strait-crisis-and-taiwans-national-identity/

Lee J. (2024). Taiwan and the ‘New Cold War’. EurAmerica, 54(1), 69–116.

Lepesant T. (2018). Taiwanese youth and national identity under Ma Ying-jeou. In Jacobs J. B., & Kang P. (Eds.), Changing Taiwanese identities (1st ed., pp. 64–86). Routledge.

Lieven A. (2012). America right or wrong: An anatomy of American nationalism. Oxford University Press, USA.

Mazza M. (2024, March 31). Power is the answer in U.S. competition with China. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2024/03/31/us-competition-china-great-power-cold-war/

Peters M. A., Green B., Mou C., Hollings S., Ogunniran M. O., Rizvi F., Rider S., & Tierney R. (2022). US–China Rivalry and ‘Thucydides’ Trap’: Why this is a misleading account. Educational Philosophy and Theory, 54(10), 1501–1512. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1799739

Posen A. S. (2022, March 17). The end of globalization? Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2022-03-17/end-globalization

Renshon S. A. (2021). The Trump doctrine and conservative American nationalism. The Trump Doctrine and the Emerging International System, 3–38.

Restad H. E. (2020). What makes America great? Donald Trump, national identity, and US foreign policy. Global Affairs, 6(1), 21–36.

Ripley W. (2024, December 1). Taiwan’s President Lai Ching-te in Hawaii: A stopover that speaks volumes. CNN. https://edition.cnn.com/2024/12/01/asia/taiwan-lai-hawaii-china-intl-hnk/index.html

Smith A. D. (1986). The ethnic origins of nations. Blackwell Publishing.

Sobolik M. (2024, April 27). Xi’s imperial ambitions are rooted in China’s history. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2024/04/27/xi-imperial-ambitions-chinese-history-empire-dynasty/

Tan A. C., & Chen B. (2013) China's competing/co-opting nationalisms. Pacific Focus, 28, 365–383. https://doi.org/10.1111/pafo.12013

Tan O. (2023, June 13). Riding the tiger: Ethno-nationalism and China’s Foreign Policy. The Diplomat.

Taylor B. (2020, February 26). Taiwan flashpoint: What Australia can do to stop the coming Taiwan crisis. The Interpreter. https://www.lowyinstitute.org/publications/taiwan-flashpoint-what-australia-can-do-stop-coming-taiwan-crisis

Townsend J. (1992). Chinese nationalism. The Australian Journal of Chinese Affairs, 27, 97–130.

Trautsch J. M. (2016). The origins and nature of American nationalism. National Identities, 18(3), 289–312.

Wakabayashi M. (2006). Taiwanese nationalism and the ‘unforgettable others’. In Friedman E. (Ed.), China’s rise, Taiwan’s dilemmas, and international peace (pp. 3–21). Routledge.

Waltz K. (1959). Man, the state, and war: A theoretical analysis. Columbia University Press.

Wang A. (2023, 22 Apr 2023). ‘I am Taiwanese’: The threat of war from Beijing strengthens island’s identity. Hong Kong Free Press. https://hongkongfp.com/2023/04/22/i-am-taiwanese-the-threat-of-war-from-beijing-strengthens-islands-identity/

Wang G. (1988). The study of Chinese identities in Southeast Asia. In Cushman J., & Wang G. (Eds.), Changing identities of the Southeast Asian Chinese since World War II (pp. 1–22). Hong Kong University Press.

Wells A. (2001). Sun’s three principles of the people: The principle of nationalism. In Wells A. (Ed.), The political thought of Sun Yat-sen: Development and impact (pp. 61–72). Palgrave Macmillan, UK. https://doi.org/10.1057/9781403919755_6

Wu D. Y.-H. (1991). The construction of Chinese and non-Chinese identities. Daedalus, 159–179.

Wu Y.-S. (2004). Taiwanese nationalism and its implications: Testing the worst-case scenario. Asian Survey, 44(4), 614–625.

Wuthnow J. (2020). System overload: Can China’s military be distracted in a war over Taiwan? National Defense University Press.

Zheng D. (2012). On modern Chinese nationalism and its conceptualization. Journal of Modern Chinese History, 6(2), 217–234. https://doi.org/10.1080/17535654.2012.708233

First published in :

معهد شؤون المحيط الهادئ الهندي، كرايستشيرش، نيوزيلندا

جامعة كانتربري، كرايستشيرش، نيوزيلندا

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!