Diplomacy

La solution à deux États reprend de l'élan pour Israël et les Palestiniens. A-t-elle une chance d'aboutir ?

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Diplomacy

Image Source : Shutterstock

First Published in: Jun.03,2025

Jun.16, 2025

Alors que la guerre dévastatrice menée par Israël à Gaza se poursuit, la solution à deux États au conflit israélo-palestinien semblait « morte ». Aujourd'hui, elle montre à nouveau des signes de vie.

Le président français Emmanuel Macron ferait pression sur les autres pays européens pour qu'ils reconnaissent conjointement un État palestinien lors d'une conférence des Nations unies mi-juin, axée sur la mise en place d'une solution à deux États. Macron a qualifié cette reconnaissance de « nécessité politique ».

Les pays hors d'Europe ressentent également cette pression. L'Australie a réaffirmé son point de vue selon lequel la reconnaissance de la Palestine devrait être un « moyen de créer une dynamique en faveur d'une solution à deux États ».

Lors de la visite de Macron en Indonésie fin mai, le président indonésien Prabowo Subianto a fait une promesse surprenante de reconnaître Israël s'il autorisait la création d'un État palestinien.

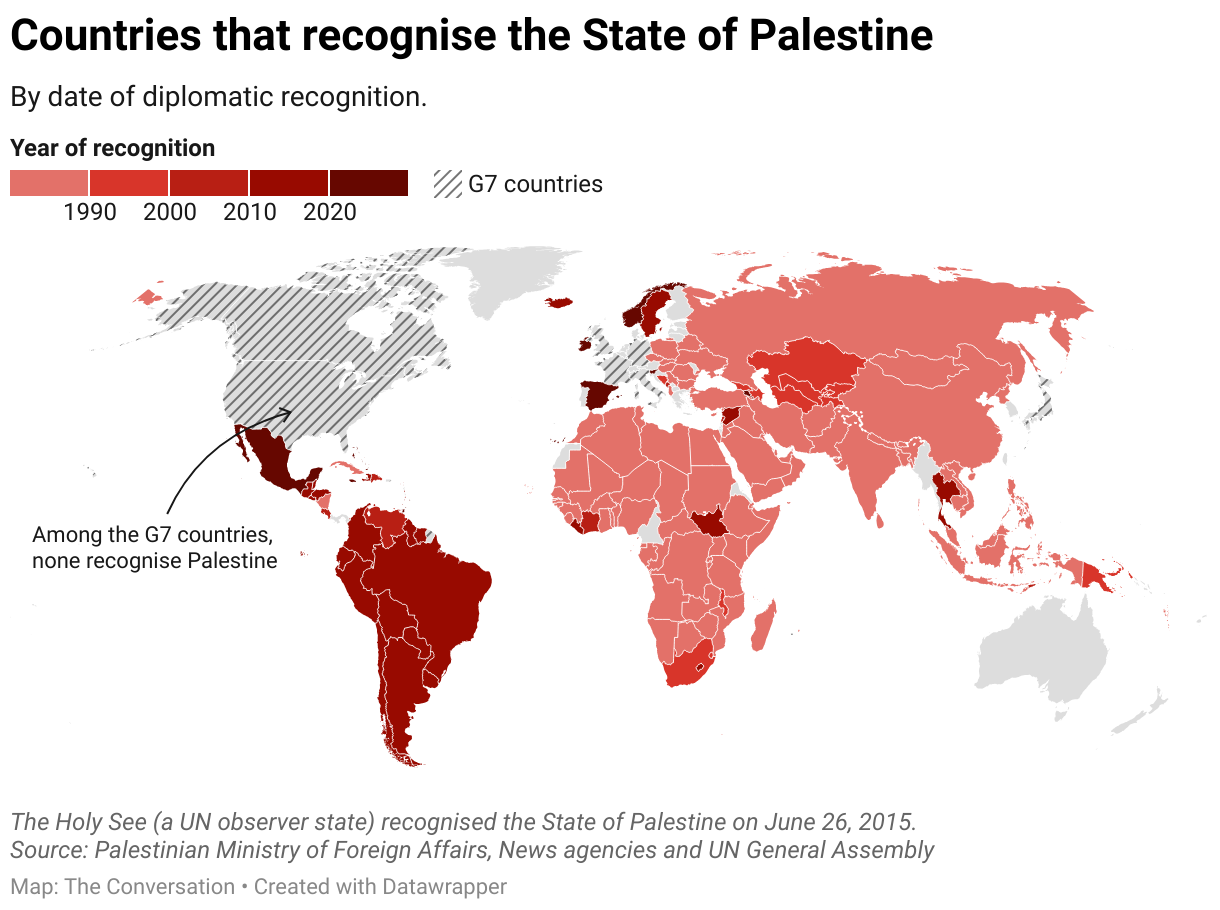

L'Indonésie fait partie des 28 pays qui ne reconnaissent pas actuellement Israël. La France, l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la Corée du Sud font partie des 46 pays qui ne reconnaissent pas l'État palestinien.

La conférence des Nations unies qui se tiendra du 17 au 20 juin, co-parrainée par la France et l'Arabie saoudite, souhaite aller « au-delà de la réaffirmation des principes » et « obtenir des résultats concrets » en faveur d'une solution à deux États.

La plupart des pays, y compris les États-Unis, soutiennent en principe la solution à deux États depuis des décennies. Cependant, la volonté politique de toutes les parties s'est affaiblie ces dernières années.

Alors, pourquoi cette politique reprend-elle de l'ampleur aujourd'hui ? Et a-t-elle plus de chances de réussir ?

Qu'est-ce que la solution à deux États ?

En termes simples, la solution à deux États est un projet de plan de paix qui prévoit la création d'un État palestinien souverain aux côtés de l'État israélien. Plusieurs tentatives ont échoué au cours des dernières décennies, la plus célèbre étant les accords d'Oslo au début des années 1990.

Ces dernières années, la solution à deux États semblait de moins en moins probable.

La décision prise en 2017 par l'administration Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade américaine a marqué le retrait des États-Unis de leur rôle de médiateur. Ensuite, plusieurs États arabes ont accepté de normaliser leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham, sans que Israël ne s'engage à progresser vers une solution à deux États.

Les attaques du Hamas contre Israël – et la guerre israélienne qui a suivi à Gaza – ont eu un effet quelque peu contradictoire sur le débat général.

D'une part, la brutalité des actions du Hamas a considérablement affaibli la légitimité du mouvement d'autodétermination palestinien dans certains milieux de la scène internationale.

D'autre part, il est également devenu évident que le statu quo – l'occupation israélienne continue de Gaza et de la Cisjordanie après la fin d'une guerre brutale – n'est tenable ni pour la sécurité israélienne ni pour les droits humains palestiniens.

Et la rupture du dernier cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, la reprise des opérations terrestres israéliennes intensives en mai et les informations faisant état d'une famine massive parmi les Palestiniens n'ont fait qu'isoler davantage le gouvernement israélien aux yeux de ses pairs.

Les partisans autrefois inconditionnels des actions d'Israël sont de plus en plus frustrés par l'absence d'objectifs stratégiques clairs à Gaza. Et beaucoup semblent désormais prêts à ignorer les souhaits d'Israël et à poursuivre la reconnaissance palestinienne.

Pour ces gouvernements, l'espoir est que la reconnaissance d'un État palestinien permettra de rétablir la volonté politique – tant au niveau mondial qu'au Moyen-Orient – en faveur d'une solution à deux États.

D'énormes obstacles subsistent

Mais quelle est la probabilité que cela se produise réellement ? Il y a certainement plus de volonté politique qu'auparavant, mais aussi plusieurs obstacles importants.

Le premier et le plus important est la guerre à Gaza. Il est évident qu'elle doit prendre fin, les deux parties devant accepter un cessez-le-feu durable.

Au-delà de cela, l'autorité politique à Gaza et en Israël reste un problème.

Les pays qui envisagent actuellement de reconnaître la Palestine, comme la France et l'Australie, ont expressément déclaré que le Hamas ne pouvait jouer aucun rôle dans la gouvernance d'un futur État palestinien.

Bien que le sentiment anti-Hamas se fasse de plus en plus entendre parmi les habitants de Gaza, le Hamas réprime violemment cette dissidence et tente de consolider son pouvoir.

Cependant, les sondages montrent que la popularité du Fatah, le parti à la tête de l'Autorité nationale palestinienne, est encore plus faible que celle du Hamas, avec une moyenne de 21 %. Moins de la moitié des Gazaouis sont favorables au retour de l'enclave sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Cela signifie qu'un futur État palestinien aurait probablement besoin d'un nouveau leadership.

Il n'y a pratiquement aucune volonté politique israélienne en faveur d'une solution à deux États. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu n'a pas caché son opposition à la création d'un État palestinien. Les membres de son cabinet partagent pour la plupart son point de vue.

Cela se reflète également dans les mesures politiques prises. Début mai, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan visant à occuper indéfiniment certaines parties de Gaza. Le gouvernement vient également d'approuver la plus grande expansion des colonies en Cisjordanie depuis des décennies.

Ces colonies restent un obstacle majeur à la solution à deux États. La population totale des colons israéliens dépasse les 700 000 personnes à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Elle augmente plus rapidement depuis l'élection du gouvernement de droite pro-colonisation de Netanyahu en 2022.

La colonisation est inscrite dans la loi fondamentale israélienne, l'État la définissant comme une « valeur nationale » et encourageant activement sa « création et sa consolidation ».

Plus la colonisation progresse, plus les frontières d'un futur État palestinien deviennent complexes.

Il y a ensuite le problème du soutien de l'opinion publique. Des sondages récents montrent que ni les Israéliens ni les Palestiniens ne voient d'un bon œil la solution à deux États. Seuls 40 % des Palestiniens y sont favorables, tandis que seulement 26 % des Israéliens pensent qu'un État palestinien peut « coexister pacifiquement » avec Israël.

Cependant, aucun de ces défis ne rend cette politique impossible. Le manque de popularité de la solution à deux États au niveau local reflète davantage les échecs passés que les négociations futures.

Un accord de partage du pouvoir en Irlande du Nord était tout aussi impopulaire dans les années 1990, mais la paix a été obtenue grâce à un leadership politique audacieux auquel ont participé les États-Unis et l'Union européenne.

En d'autres termes, nous ne saurons pas ce qui est possible tant que les négociations n'auront pas commencé. Il faudra fixer des limites et faire des compromis.

On ne sait pas clairement quel sera l'effet de la pression extérieure croissante, mais la communauté internationale semble atteindre un point de basculement politique sur la solution à deux États. La question pourrait reprendre de l'élan.

First published in :

Andrew Thomas est maître de conférences en études moyen-orientales et relations internationales à l'Université Deakin. Il enseigne des modules sur les enjeux cruciaux du Moyen-Orient, le conflit israélo-arabe et la gouvernance mondiale. Son prochain ouvrage, « Iran and the West: a non-Western approach to foreign policy » (2024), explore comment les perspectives non occidentales sur le Moyen-Orient et au-delà peuvent améliorer notre compréhension des conflits insolubles.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!