Diplomacy

Eine Zweistaatenlösung gewinnt für Israel und die Palästinenser wieder an Bedeutung. Hat sie Aussicht auf Erfolg?

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Diplomacy

Image Source : Shutterstock

First Published in: Jun.03,2025

Jun.16, 2025

Während Israels verheerender Krieg im Gazastreifen andauert, galt die Zwei-Staaten-Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt lange als „tot“. Doch nun zeigt sie wieder erste Lebenszeichen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron setzt Berichten zufolge andere europäische Staaten unter Druck, gemeinsam auf einer UN-Konferenz Mitte Juni die Anerkennung eines palästinensischen Staates zu erklären. Macron bezeichnete eine solche Anerkennung als „politische Notwendigkeit“.

Auch Länder außerhalb Europas spüren den Druck: Australien bekräftigte seine Ansicht, dass die Anerkennung Palästinas ein „Weg sein sollte, um Schwung für die Zwei-Staaten-Lösung aufzubauen“.

Während Macrons Indonesien-Besuch Ende Mai machte der indonesische Präsident Prabowo Subianto überraschend das Angebot, Israel anzuerkennen, falls ein palästinensischer Staat ermöglicht werde.

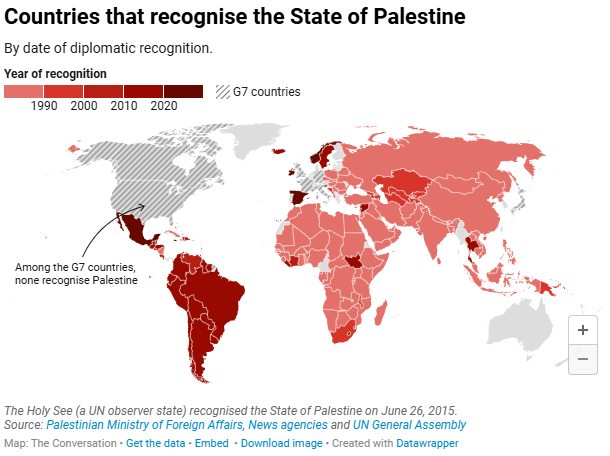

Indonesien gehört zu etwa 28 Staaten, die Israel bislang nicht anerkennen. Frankreich, Australien, die USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Italien, Japan und Südkorea sind unter den rund 46 Ländern, die Palästina nicht anerkennen.

Die UN-Konferenz vom 17. bis 20. Juni, mit Frankreich und Saudi-Arabien als Co-Veranstalter, will „über die bloße Bekräftigung von Prinzipien hinausgehen“ und „konkrete Ergebnisse“ im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung erzielen.

Was ist die Zwei-Staaten-Lösung?

Kurz gesagt, ist sie ein Friedensplan, der einen souveränen palästinensischen Staat neben Israel schaffen soll. Über Jahrzehnte gab es mehrere gescheiterte Versuche, etwa die Oslo-Abkommen Anfang der 1990er.

In den letzten Jahren schien die Zwei-Staaten-Lösung täglich unwahrscheinlicher.

Die Entscheidung der Trump-Regierung 2017, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-Botschaft dorthin zu verlegen, signalisierte das Ende der Rolle der USA als Vermittler. Dann normalisierten mehrere arabische Staaten ihre Beziehungen zu Israel im Rahmen der Abraham-Abkommen – ohne israelische Zusagen zu einer Zwei-Staaten-Lösung.

Die Hamas-Angriffe auf Israel und der anschließende Krieg in Gaza hatten eine widersprüchliche Wirkung auf die Debatte.

Einerseits schadeten die brutalen Angriffe Hamas’ der internationalen Legitimität des palästinensischen Selbstbestimmungsanspruchs.

Andererseits wurde deutlich, dass der Status quo – die anhaltende israelische Besetzung von Gaza und Westjordanland nach einem brutalen Krieg – weder für die israelische Sicherheit noch für die palästinensischen Menschenrechte tragbar ist.

Der Abbruch der jüngsten Waffenruhe, die Rückkehr schwerer israelischer Bodenoffensiven im Mai und Berichte über massiven Hunger in Gaza isolieren die israelische Regierung zunehmend im internationalen Umfeld.

Ehemals treue Unterstützer Israels sind zunehmend frustriert über das Fehlen klarer strategischer Ziele in Gaza und scheinen bereit, israelische Wünsche zu ignorieren und stattdessen Palästina anzuerkennen.

Diese Regierungen hoffen, dass die Anerkennung Palästinas den politischen Willen – global und in Nahost – für eine Zwei-Staaten-Lösung wiederbelebt.

Große Hindernisse bleiben

Doch wie realistisch ist das? Es gibt mehr politischen Willen als zuvor, aber auch große Hindernisse.

An erster Stelle steht der Krieg in Gaza. Es ist klar, dass er beendet werden muss, mit einem dauerhaften Waffenstillstand, auf den sich beide Seiten einigen.

Darüber hinaus bleibt die politische Legitimität in Gaza und Israel ein Problem.

Länder wie Frankreich und Australien, die Palästina anerkennen wollen, haben ausdrücklich erklärt, dass Hamas keine Rolle in der zukünftigen palästinensischen Regierung spielen darf.

Obwohl die Anti-Hamas-Stimmung in Gaza wächst, geht die Hamas gewaltsam gegen solche Stimmen vor und versucht, ihre Macht zu festigen.

Umfragen zeigen zudem, dass die Beliebtheit von Fatah – der Partei der Palästinensischen Autonomiebehörde – noch niedriger ist (durchschnittlich 21 %). Weniger als die Hälfte der Bewohner Gazas unterstützt eine Rückkehr zur Kontrolle durch die Palästinensische Autonomiebehörde. Ein zukünftiger palästinensischer Staat würde daher wahrscheinlich neue Führung benötigen.

Auch in Israel gibt es kaum politischen Willen für eine Zwei-Staaten-Lösung. Premierminister Benjamin Netanyahu lehnt einen palästinensischen Staat offen ab, und sein Kabinett steht meist geschlossen dahinter.

Dies spiegelt sich auch in politischen Maßnahmen wider: Anfang Mai genehmigte das israelische Sicherheitskabinett einen Plan zur unbefristeten Besetzung von Teilen Gazas. Außerdem wurde die größte Erweiterung israelischer Siedlungen im Westjordanland seit Jahrzehnten genehmigt.

Die Siedlungen sind ein zentrales Problem für die Zwei-Staaten-Lösung. Die Gesamtzahl israelischer Siedler in Ostjerusalem und dem Westjordanland liegt bei über 700.000 und wächst seit der Wahl der rechtsgerichteten, siedlungsfreundlichen Netanyahu-Regierung 2022 besonders schnell.

Die Siedlungspolitik ist im israelischen Grundgesetz verankert; der Staat definiert sie als „nationalen Wert“ und fördert aktiv deren „Errichtung und Konsolidierung“.

Je mehr Siedlungen entstehen, desto komplizierter werden die Grenzen eines künftigen palästinensischen Staates.

Ein weiteres Problem ist die Unterstützung in der Bevölkerung. Aktuelle Umfragen zeigen, dass weder Israelis noch Palästinenser der Zwei-Staaten-Lösung positiv gegenüberstehen. Nur 40 % der Palästinenser unterstützen sie, und nur 26 % der Israelis glauben, dass ein palästinensischer Staat friedlich neben Israel bestehen kann.

Ist die Zwei-Staaten-Lösung dennoch möglich?

Keines dieser Probleme macht die Zwei-Staaten-Lösung unmöglich. Die geringe lokale Zustimmung spiegelt eher vergangene Misserfolge wider als zukünftige Verhandlungen.

Auch ein Machtteilungspakt in Nordirland war in den 1990er-Jahren unbeliebt, doch mit mutiger politischer Führung – auch aus den USA und der EU – wurde Frieden erreicht.

Mit anderen Worten: Wir wissen erst, was möglich ist, wenn Verhandlungen beginnen. Grenzen müssen gezogen und Kompromisse gemacht werden.

Es ist unklar, wie sich der zunehmende internationale Druck auswirken wird, doch die Weltgemeinschaft scheint an einem politischen Wendepunkt für die Zwei-Staaten-Lösung angekommen zu sein. Ein neuer Schwung könnte entstehen.

First published in :

Andrew ist Dozent für Nahoststudien und Internationale Beziehungen an der Deakin University. Er unterrichtet Einheiten zu den kritischen Themen im Nahen Osten, dem arabisch-israelischen Konflikt und der globalen Governance. Sein demnächst erscheinendes Buch „Iran and the West: a non-Western approach to foreign policy“ (2024) untersucht, wie nicht-westliche Perspektiven auf den Nahen Osten und darüber hinaus unser Verständnis hartnäckiger Konflikte verbessern können.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!