Energy & Economics

Répondre aux défis posés par le changement climatique, les déplacements forcés et les conflits

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Energy & Economics

Image Source : Shutterstock

First Published in: Mar.26,2025

Jun.30, 2025

Résumé

La collision entre les impacts climatiques, les déplacements forcés et les conflits rend particulièrement difficiles les efforts visant à promouvoir la paix et le développement. La plupart des travaux universitaires publiés à ce jour se sont concentrés sur l'exploration et la prévision des liens de causalité entre le changement climatique, les conflits et les déplacements forcés. Beaucoup moins d'attention a été accordée à la nécessité d'éclairer les interventions et les réponses politiques concrètes, en particulier pour soutenir un développement résilient au changement climatique. Nous comblons ici cette lacune et élaborons un cadre décisionnel pour éclairer les réponses climatiques sur le long terme dans les contextes touchés par les conflits et les déplacements forcés. En nous appuyant sur les précédents rapports politiques de la Banque mondiale et sur l'expérience professionnelle des auteurs, nous pensons que l'accent mis sur les parcours décisionnels possibles peut mettre en lumière une réponse sur le long terme en matière de développement aux conflits, aux déplacements forcés et aux défis climatiques. Les processus reflètent la séquence d'interventions nécessaires pour réduire les risques climatiques dans les contextes affectés par les conflits et les déplacements forcés. Ils offrent également la possibilité d'aligner les interventions d'adaptation au changement climatique, telles que le stockage de l'eau ou les digues anti-inondation, avec les initiatives de consolidation de la paix et de stabilisation. Des études de cas menées au Liban et au Soudan du Sud sont présentées pour illustrer l'approche des voies d'adaptation au climat dans des contextes affectés par des conflits et des déplacements forcés.

Mots clés

changement climatique, eau, développement, conflit, mobilité et migration

1. Introduction

La recherche et l'analyse des politiques relatives au changement climatique, aux migrations et aux conflits se sont considérablement développées ces dernières années (Swain et al., 2023 ; Von Uexkull et Buhaug, 2021). L'attention s'est principalement portée sur la recherche de réponses aux questions de causalité, en essayant de démêler les liens de causalité complexes entre ces questions (par exemple, Abel et al., 2019) et en considérant le climat comme « source » de risques pour la sécurité. Si les recherches sur la causalité ont permis de mieux comprendre certains des mécanismes potentiels par lesquels le changement climatique pourrait affecter la mobilité humaine et les conflits, elles ont également été critiquées pour leur manque de nuance et de prise en compte du contexte (Brzoska et Fröhlich, 2016). De plus, elles ont conduit à certaines déclarations sur les relations entre les conflits et le climat, en particulier dans le contexte de la guerre civile syrienne, qui ne tiennent généralement pas compte des considérations politico-économiques plus larges et sont, à ce titre, inutiles d'un point de vue politique et infondées d'un point de vue scientifique (Daoudy, 2020 ; de Châtel, 2014 ; Fröhlich, 2016).

Nous soutenons ici que plutôt que de tenter de quantifier et de modéliser les liens de causalité entre le climat, les migrations et les conflits, la recherche devrait se concentrer davantage sur les questions de conception des politiques et des interventions. Cela permettra de répondre aux besoins urgents d'anticiper les mouvements de population et de trouver des solutions durables aux déplacements causés par des facteurs liés aux conflits et au climat (Union africaine et Organisation internationale pour les migrations, 2024). En mettant l'accent sur les solutions et la conception des politiques, on aidera également les gouvernements des zones touchées par des conflits à adopter une position sur la sécurité climatique et à hiérarchiser les ressources de développement limitées afin de faire face aux risques liés à la sécurité climatique (International Crisis Group, 2025).

Pour se concentrer sur la conception des politiques et des interventions, il faut comprendre deux types d'interactions. Premièrement, les impacts des risques climatiques (qui englobent les dangers, l'exposition et la vulnérabilité) sur les efforts visant à résoudre les conflits prolongés et les migrations. Par exemple, on sait peu de choses sur les risques de sécheresse et d'inondation auxquels sont confrontées les populations déplacées de force vivant dans des camps de réfugiés dans le cadre de scénarios de changement climatique extrêmes, ou sur les effets que les interventions humanitaires à court terme en cas d'inondation pourraient avoir sur l'aggravation de l'exposition sur le long terme aux inondations dans les zones touchées par des conflits. Deuxièmement, les impacts des efforts visant à faire progresser l'adaptation au changement climatique ou l'atténuation de ses effets sur les risques de déplacement forcé et de conflit. Par exemple, on sait peu de choses sur les risques potentiels de conflit et de déplacement forcé découlant des investissements dans les infrastructures climatiques (par exemple, les digues contre les inondations, l'irrigation) dans certains contextes.

Cette perspective se concentre sur ces interactions et présente un cadre décisionnel permettant d'évaluer les différentes options pour relever les défis liés aux déplacements forcés et aux conflits sans aggraver les risques climatiques auxquels sont déjà confrontées les populations. Elle se concentre plus particulièrement sur le rôle des interventions en matière de développement de l'eau dans les interactions entre les réponses aux déplacements forcés et les risques climatiques. Les déplacements forcés sont interprétés comme des situations dans lesquelles des individus ou des communautés quittent ou fuient leur foyer en raison de conflits, de violences, de persécutions et de violations des droits de l’Homme.

2. Promouvoir un développement résilient au climat dans les situations de déplacement forcé prolongé

2.1. Les points de décision et les dépendances à la trajectoire déterminent le succès des réponses en matière de développement

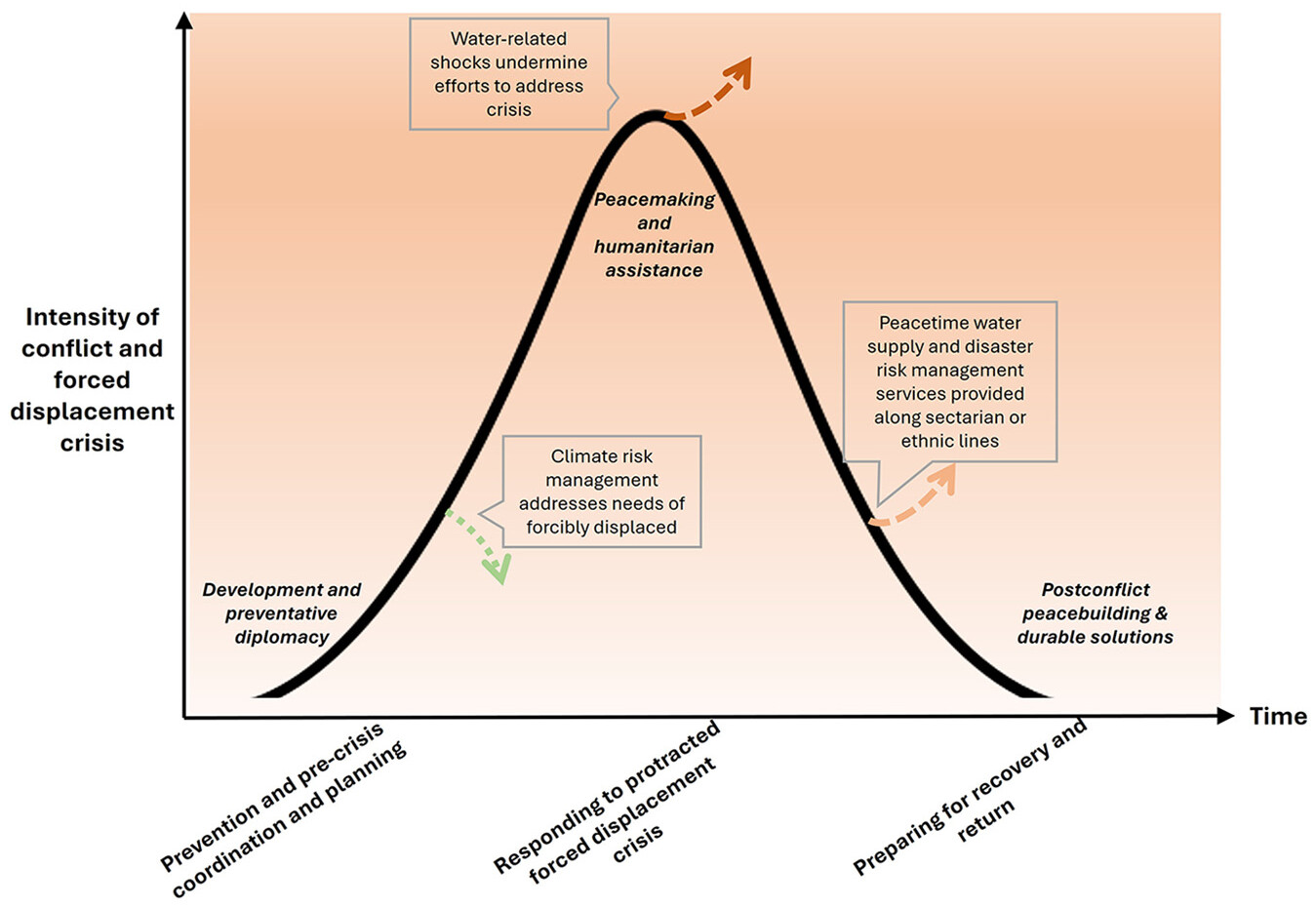

Lorsqu'ils répondent à des situations de déplacement forcé prolongé, les décideurs politiques seront probablement confrontés à des compromis entre des mesures non coordonnées à court terme pour répondre aux risques immédiats (par exemple, le manque d'approvisionnement en eau potable, les digues temporaires contre les inondations) et des mesures à long terme nécessaires pour traiter les problèmes structurels (par exemple, la fourniture de services d'eau durables, le zonage de l'utilisation des terres pour réduire l'exposition aux inondations) (Borgomeo et al., 2021). Ces compromis sont spécifiques au temps, ce qui signifie qu'ils peuvent créer des dépendances et des blocages, influençant ainsi la capacité des pays à atteindre la stabilité et le développement résilient au climat sur le long terme. Par conséquent, à différents stades d'une crise de déplacement forcé prolongée, les décideurs politiques doivent être conscients que leurs efforts peuvent saper ou soutenir des objectifs politiques à long terme tels que la résilience climatique et la paix. En nous appuyant sur Borgomeo et al. (2021), nous proposons un cadre (Image 1) qui identifie trois points de décision où des compromis spécifiques façonnent les voies futures du développement et de la résilience climatique :

- Prévention, coordination et planification avant la crise

- Réponse aux déplacements forcés prolongés

- Préparation au rétablissement et au retour

Le cadre adapte le cycle de paix et de conflit de Lund (Lund, 1996) au cas spécifique du changement climatique, des conflits et des réponses aux déplacements forcés. La courbe en forme de cloche présentée sur l’image 1 est une représentation stylisée de l'évolution potentielle d'une crise complexe de déplacements forcés et de conflits, l'axe vertical représentant l'intensité de la crise et l'axe horizontal représentant le temps. Différentes crises de conflit et de déplacement forcé suivront différentes courbes : les réponses peuvent prévenir ou réduire les risques d'une escalade de la crise. De plus, les événements liés au climat peuvent rendre la gestion de la crise plus difficile, exacerbant les risques de violence armée ou perpétuant les cycles de déplacement forcé.

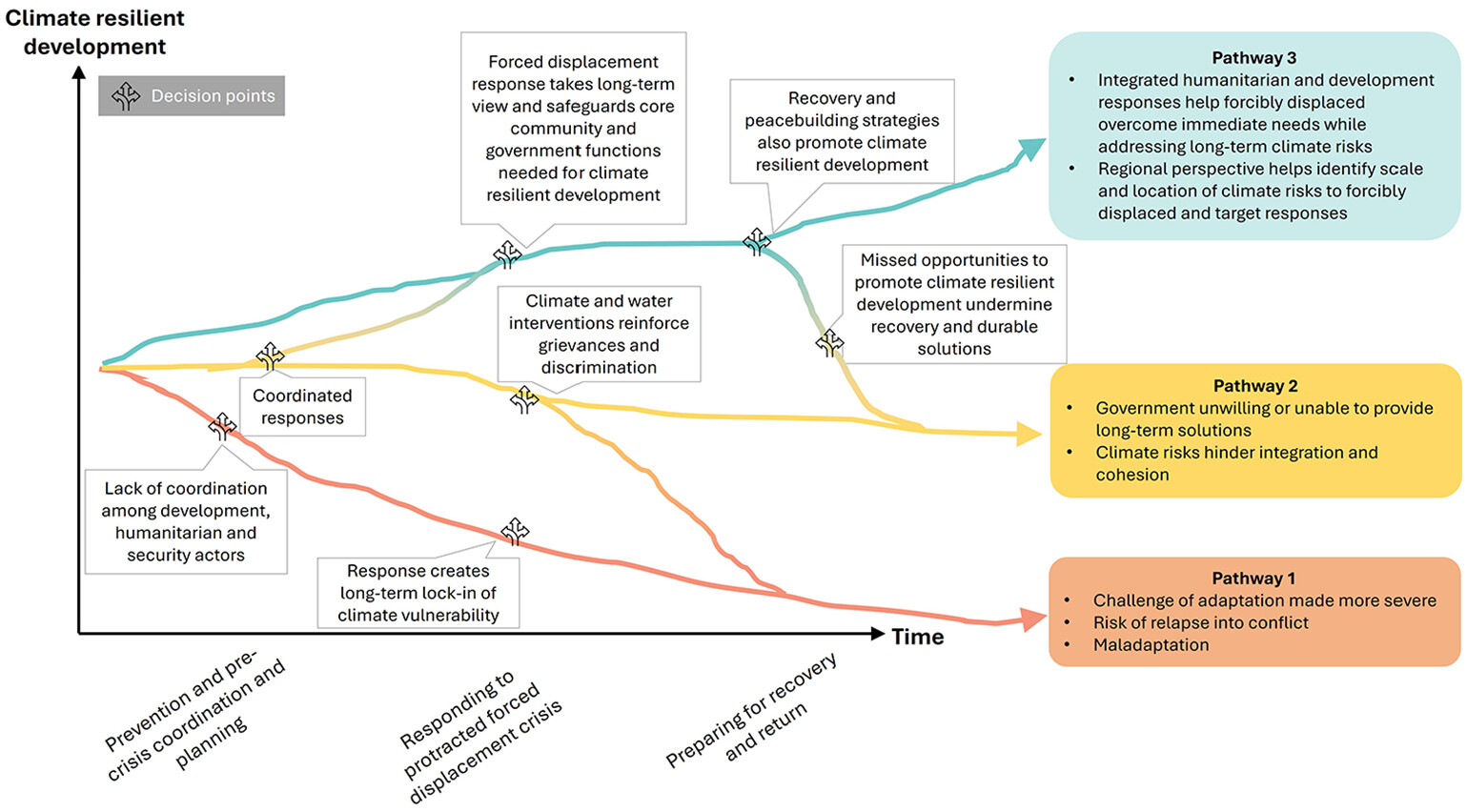

À chacun des points de décision de l’image 1, les décideurs politiques doivent explorer les compromis entre la réponse aux besoins sur le court terme et la réalisation d'un développement sur le long terme. Les décideurs politiques sont confrontés à une série de choix au fil du temps ; leurs choix détermineront la « voie » à suivre et le type de résultats qu'ils peuvent obtenir. L’image 2 montre trois exemples de voies qui se dessinent (de gauche à droite) en fonction des choix effectués à chacun des trois points de décision. Si le calendrier et les réponses varient en fonction du contexte, ces points de décision sont susceptibles de se présenter dans toute situation de déplacement forcé prolongé, ce qui rend le cadre présenté dans les images 1 et 2 généralement applicable dans différents contextes.

Prévention, coordination et planification avant la crise

Au point de décision 1, dans une situation où la crise ne s'est pas encore matérialisée, il est essentiel de renforcer la préparation grâce à la coordination entre les acteurs du développement, de l'aide humanitaire et de la sécurité. Les acteurs du développement ont accès aux ministères et aux prestataires de services et doivent veiller à ce que ces entités du secteur public chargées de fournir des informations liées au climat (par exemple, les services hydrométéorologiques), de gérer l'eau et de fournir des services établissent des liens fonctionnels avec les acteurs humanitaires et de sécurité (Banque mondiale, CICR et UNICEF 2021).

Les acteurs du développement doivent promouvoir et soutenir les protocoles de collecte de données et de partage d'informations afin de parvenir à une compréhension commune entre les parties impliquées dans les secteurs liés au climat dans les contextes fragiles. Par exemple, une compréhension commune de la disponibilité des ressources en eau et des rendements déployables en toute sécurité (c'est-à-dire la quantité d'eau qui peut être consommée sans compromettre son épuisement ou sa salinisation) et des structures de gouvernance de l'eau peut garantir que les acteurs humanitaires comprennent mieux quand et où les ressources en eau pourraient être compromises ou épuisées pendant une crise.

Cette compréhension commune implique également de cartographier les systèmes d'infrastructures critiques interconnectés, notamment les infrastructures énergétiques, numériques et hydrauliques, et de s'assurer qu'il n'existe pas de points de défaillance uniques qui, s'ils étaient pris pour cible, pourraient faire tomber l'ensemble du système (Weinthal et Sowers, 2020). De même, une compréhension commune devrait être développée dans le domaine des risques d'inondation et de sécheresse, afin d'éviter que les réponses à une crise potentielle n'aggravent encore l'exposition aux impacts climatiques, par exemple en implantant des camps de réfugiés dans des zones inondables.

Réponse aux déplacements forcés prolongés

Lors d'une crise de déplacement forcé prolongée, les décideurs politiques sont confrontés à des compromis importants entre les réponses à court terme pour répondre aux besoins immédiats et les mesures à long terme qui s'attaquent aux faiblesses sous-jacentes du secteur (image 2, point de décision 2). Une dépendance excessive à l'égard des solutions temporaires fournies par les acteurs humanitaires et les prestataires du secteur privé peut compromettre la capacité institutionnelle à long terme à assurer la surveillance du secteur, à comprendre les risques climatiques et à fournir des services. De plus, cela pourrait paradoxalement exacerber la vulnérabilité et l'exposition aux risques climatiques, conduisant à un enfermement, où les réponses temporaires perpétuent, retardent ou empêchent la transition vers une adaptation plus durable et à long terme aux chocs climatiques (voie 1 dans l’image 2). Deux exemples permettent d'illustrer le type de compromis qui pourrait se présenter au point de décision 2.

Dans le cas de la fourniture de services d'eau, les fournisseurs privés d'eau pourraient être intéressés à maintenir le contrôle de la distribution d'eau même après la fin de la crise, ce qui compliquerait la transition vers un modèle de distribution d'eau durable et abordable. Ils pourraient également éviter de protéger les sources d'eau contre la pollution et la surexploitation ou promouvoir le forage de nouveaux puits, contribuant ainsi à une expansion incontrôlée des utilisateurs non autorisés et exacerbant la vulnérabilité aux sécheresses dans le contexte du changement climatique. Cette voie a été observée au Yémen, par exemple, où la plupart des habitants des zones urbaines sont approvisionnés par des camions-citernes privés, ce qui pose des problèmes d'accessibilité financière, de santé publique, de durabilité de l'utilisation de l'eau et de résilience à long terme face à la sécheresse (Abu-Lohom et al. 2018).

Dans le cas de la gestion des risques d'inondation pour les communautés déplacées de force, les réponses sur le court terme peuvent avoir de profondes répercussions sur la résilience et la vulnérabilité climatiques futures. Les communautés déplacées de force se réinstallent souvent sur des terres marginales exposées à des risques liés à l'eau, tels que les glissements de terrain et les inondations. Ce schéma a été observé dans plusieurs contextes, notamment en Colombie (Few et al., 2021), en Sierra Leone (Gbanie et al., 2018) et au Sud-Soudan (Borgomeo et al., 2023). Une fois la crise des déplacements forcés et le conflit terminés, ces communautés sont susceptibles de subir des impacts climatiques accrus parce qu'elles s'installent dans des zones fortement exposées aux inondations et aux glissements de terrain. Ces communautés pourraient également recevoir des avantages inéquitables des efforts de redressement, car les installations sur des terres marginales sont souvent considérées comme illégales et ne sont donc pas desservies par les infrastructures. Cette situation pourrait à son tour faire resurgir des griefs historiques, augmentant ainsi le risque de reprise du conflit et entravant les efforts visant à renforcer la légitimité et la confiance du gouvernement.

Bien que la durabilité de l'utilisation, la protection des ressources et la planification de l'utilisation des terres puissent ne pas sembler être des priorités sur le court terme, ce sont des éléments clés d'une approche axée sur le développement face à la crise des déplacements forcés au point de décision 2. Souvent, les réponses à court terme, comme le forage d'un puits, peuvent avoir des répercussions à long terme sur la durabilité des interventions à court et à long terme en épuisant ou en contaminant inévitablement les ressources en eau. De même, les réponses à court terme aux problèmes de peuplement peuvent également aggraver l'exposition aux impacts climatiques.

Une approche du développement axée sur la satisfaction des besoins urgents tout en répondant aux défis structurels est plus à même d'assurer la résilience climatique et la stabilité à long terme. Dans le contexte de la fourniture de services d'eau, cette approche implique de rationaliser l'utilisation des ressources en eau existantes et de donner la priorité aux solutions axées sur la demande (par exemple, la réduction de la consommation d'eau) afin d'éviter d'exercer des pressions supplémentaires sur des approvisionnements déjà tendus (Borgomeo et al. 2021). Dans le contexte de la gestion des risques d'inondation, cela implique l'utilisation de solutions grises et vertes intégrées pour répondre aux risques d'inondation et l'adoption de stratégies de zonage des plaines inondables. Une approche sur le long terme pourrait également combiner des actions humanitaires à court terme avec des interventions qui soutiennent la continuité des activités des fournisseurs de services d'eau et des agences de gestion des ressources en eau par des injections de capitaux ponctuelles ou des programmes spécifiques de soutien au personnel afin d'éviter la fuite des cerveaux.

Bien qu'une approche de développement permette d'aborder les questions relatives au secteur de l'eau dans les pays d'accueil, il peut être difficile de l'adopter dans la pratique. Dans des contextes déjà politiquement fragiles et financièrement tendus, les gouvernements peuvent ne pas vouloir ou pouvoir fournir des services d'eau ou une protection aux communautés déplacées de force. Les acteurs humanitaires ou les vendeurs privés non réglementés sont alors chargés de répondre aux besoins immédiats des populations vulnérables. Toutefois, ces réponses sur le court terme peuvent s'avérer contre-productives à long terme, car elles peuvent créer des schémas d'inclusion et d'exclusion entre les communautés d'accueil et les populations déplacées de force, rendant l'intégration et la cohésion plus difficiles à réaliser (parcours 2 de l'image 2). Lorsque les communautés d'accueil ont l'impression que les populations déplacées de force reçoivent de meilleurs services par l'intermédiaire des acteurs humanitaires, cela peut alimenter les griefs contre les populations déplacées de force et l'État. Si les solutions temporaires peuvent offrir un moyen relativement plus facile de répondre aux déplacements forcés, elles peuvent également conduire à un enfermement et exclure des alternatives sur le long terme pour les pays d'accueil. Les différentes réponses à la crise des réfugiés syriens observées en Jordanie, au Liban et en Turquie illustrent ce problème : la sécurité de l'eau des populations déplacées de force et de leurs communautés d'accueil varie considérablement en fonction de la volonté et de la capacité des pays d'accueil à adopter une approche de développement à long terme face à la crise plutôt que des solutions temporaires à court terme.

Préparation du relèvement et du retour

Un troisième point de décision concerne une situation post-conflit de redressement, de consolidation de la paix et de retour potentiel des personnes déplacées de force. À ce stade, les interventions liées à l'eau et au climat doivent être intégrées dans des plans plus larges de réconciliation et d'extension des services de base aux camps et aux établissements informels, de réhabilitation des infrastructures et d'extension de la capacité des systèmes d'eau urbains existants à répondre à une demande plus importante (voie 3 de l'image 2). Par exemple, une présence accrue de réfugiés dans les zones urbaines peut augmenter la demande en eau, soulignant la nécessité de moderniser et, dans certains cas, d'augmenter la capacité des infrastructures d'approvisionnement et d'assainissement existantes. Cette croissance de la demande diffère des augmentations normales de la demande de services d'eau, qui sont généralement des augmentations de courte durée de la demande en réponse aux conditions météorologiques ou aux mesures de santé publique (par exemple, les fermetures d'usines COVID-19). Contrairement à ces hausses de la demande, les déplacements forcés entraînent des augmentations durables de la demande de services, ce qui nécessite un plan directeur et une réponse sur le long terme. Pour les compagnies des eaux et les prestataires de services, le rétablissement et l'extension des services seront l'occasion d'améliorer la qualité des services pour leurs administrés et leurs clients tout en évitant de promouvoir des pratiques d'exclusion qui profitent aux intérêts des factions et qui peuvent contribuer à la fragilité (Sadoff et al 2017).

Une approche de développement pour le redressement et le retour devrait également tenir compte d'une perspective régionale. Après une crise de déplacement forcé prolongée, de nouvelles réalités et incitations économiques peuvent apparaître. Dans certaines situations, les populations déplacées de force peuvent ne pas avoir l'intention de retourner dans leur lieu d'origine (comme le rapportent certains réfugiés syriens) (IPA, 2020). Dans ce cas, il peut être plus judicieux, d'un point de vue économique, que les acteurs du développement accordent la priorité à l'utilisation de ressources financières limitées pour soutenir l'expansion des infrastructures hydrauliques dans le pays d'accueil plutôt que de reconstruire les infrastructures dans le lieu d'origine. Une perspective régionale permet également d'identifier les possibilités de partager les bénéfices des eaux transfrontalières et de définir des approches de la gestion de l'eau qui soient bénéfiques au niveau régional.

3. Perspectives d'équilibrage et de séquençage des interventions de développement pour répondre aux défis posés par le climat, les conflits et les déplacements forcés

Liban : répondre aux besoins des personnes déplacées de force et de leurs communautés d'accueil en situation de crise

Au plus fort de la crise syrienne en 2014, les autorités libanaises ont estimé qu'environ 1,5 million de réfugiés syriens étaient entrés au Liban, entraînant une augmentation de la population du pays de près de 25 % (Banque mondiale 2018). Le Liban a choisi de ne pas établir de camps de réfugiés, et la majorité des Syriens se sont installés au sein des communautés libanaises dans les zones urbaines et rurales. L'augmentation soudaine de la demande de services a exercé une pression considérable sur des infrastructures déjà limitées et peu performantes. En 2014, le ministère de l'environnement a estimé que la demande en eau domestique avait augmenté de 43 millions de m3 pour atteindre 70 millions de m3 par an, ce qui correspond à une augmentation de la demande en eau nationale globale comprise entre 8 % et 12 % (ministère de l'environnement du Liban 2014). Cette crise s'est déroulée dans un contexte d'augmentation des risques liés à l'eau, notamment des risques de sécheresse en raison du changement climatique, ainsi que de pénurie chronique d'eau causée par des décennies de sous-investissement dans les systèmes d'approvisionnement en eau et par l'explosion de la demande en eau (Banque mondiale 2017).

Face à cette situation de crise (point de décision 2 ci-dessus), la République libanaise, avec le soutien de la Banque mondiale, a adopté une stratégie de réponse à long terme qui est intervenue dans les communautés d'accueil d'une manière qui a bénéficié à la fois aux hôtes et aux réfugiés. Plutôt que de créer un système parallèle d'assistance destiné uniquement aux personnes déplacées de force, le projet d'urgence des services municipaux du Liban a ciblé à la fois la communauté d'accueil et les réfugiés syriens par le biais d'infrastructures et d'interventions sociales (Banque mondiale 2018). Les interventions sociales communautaires étaient urgentes et indispensables pour compléter la fourniture de services d'eau et d'énergie ainsi que pour soutenir l'objectif à long terme d'amélioration de la cohésion sociale et des conditions de vie. Sur la base de consultations, les communautés ont priorisé 12 interventions sociales autour de cinq thèmes - sensibilisation à l'environnement, formation à l'emploi, formation professionnelle, santé et cohésion sociale - pour les Libanais et les Syriens, en mettant l'accent sur les femmes, les jeunes et les enfants (Banque mondiale 2018). Les interventions en matière d'infrastructures ont répondu aux priorités urgentes des communautés, qui ont également été identifiées lors de consultations communautaires impliquant à la fois les personnes déplacées de force et les communautés d'accueil. Il s'agissait notamment d'installer des pompes solaires pour améliorer la fiabilité de l'approvisionnement en eau et la capacité à répondre à la demande croissante en eau. Cela a eu pour avantage supplémentaire de réduire les coûts d'électricité pour le service public de l'eau, financièrement faible.

Sud-Soudan : l'eau, vecteur de solutions durables pour les personnes déplacées de force

Le Sud-Soudan est la principale source de réfugiés en Afrique subsaharienne et accueille l'une des plus importantes populations déplacées à l'intérieur du pays (HCR, 2025). Le pays présente un mélange à plusieurs niveaux de personnes déplacées, de demandeurs d'asile, de réfugiés, de rapatriés, d'apatrides et de personnes menacées d'apatridie. Le Sud-Soudan fait également partie des pays les plus vulnérables au changement climatique, se classant au deuxième rang mondial des pays les plus vulnérables aux risques naturels tels que les inondations et les sécheresses, selon l'indice de risque INFORM 2024. Les déplacements forcés étaient traditionnellement associés aux conflits armés, mais ces dernières années, les catastrophes liées à l'eau, notamment les inondations, ont déclenché des déplacements internes et transfrontaliers à grande échelle (HCR, 2021). Ces statistiques inquiétantes font du Sud-Soudan l'un des points chauds de la planète où il est urgent d'apporter des réponses à la jonction entre le changement climatique, les déplacements forcés et les conflits.

Au moment de la rédaction de ce rapport, le Soudan du Sud est confronté à une situation de stabilité relative et à un besoin urgent de répondre aux besoins des personnes déplacées et des rapatriés (point de décision 3). Depuis 2018, le pays est confronté à des inondations sans précédent, qui ont contribué à des cycles prolongés de déplacement. Ces inondations sont directement liées aux régimes pluviométriques de la région des Grands Lacs africains, où le Bahr el Jebel (Nil blanc) prend sa source, et des hauts plateaux éthiopiens. En raison du paysage très plat et des sols imperméables du Sud-Soudan, les inondations persistent longtemps, ce qui pose des défis à long terme en matière d'adaptation au climat. Le pays est également confronté à une crise de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, environ 60 % de la population utilisant des sources non améliorées et risquant d'être contaminées (Borgomeo et al., 2023).

Les décideurs sont confrontés à des compromis difficiles entre les solutions temporaires et les solutions durables à long terme qui jettent les bases d'une prestation de services et d'une gestion des risques d'inondation durables à long terme. Dans le contexte du Sud-Soudan, la fourniture de services d'approvisionnement en eau est un domaine dans lequel le gouvernement a identifié l'importance de la transition vers des solutions à long terme au lieu de s'appuyer uniquement sur des actions humanitaires temporaires. Cela illustre la façon dont les réponses au point de décision 3 peuvent aider les pays à améliorer progressivement la résilience climatique et la sécurité de l'eau tout en répondant aux besoins urgents des personnes déplacées de force.

L'approvisionnement en eau potable dans les zones de retour ou d'intégration locale est l'un des six domaines prioritaires de la stratégie de solutions durables 2021 du Sud-Soudan, soulignant que la disponibilité de l'eau est un facteur déterminant dans la réponse du gouvernement aux déplacements forcés. La stratégie reconnaît que sans accès aux services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, les processus d'intégration locale, les retours volontaires et les réinstallations ne peuvent se concrétiser. Les solutions durables sont atteintes lorsque les individus n'ont plus de besoins spécifiques d'assistance ou de protection liés au déplacement et représentent la fin du cycle de déplacement.

Le gouvernement du Sud-Soudan et une série de partenaires humanitaires ont élaboré une stratégie de transition WASH pour les anciens sites de protection des civils, afin de garantir que la responsabilité de l'entretien et de l'exploitation des installations WASH soit progressivement transférée aux populations locales et aux autorités locales responsables. La stratégie de transition WASH pour les anciens sites de PoC, par l'intermédiaire du groupe de travail WASH exPoC, contribue à renforcer les capacités des autorités locales responsables qui devraient devenir responsables de la fourniture de services réguliers afin de promouvoir des solutions appropriées pour les PDI en créant des conditions de service propices à des solutions durables (retours et intégration locale) (WASH Cluster Sud-Soudan, 2021). Dans plusieurs endroits, des plans multisectoriels sont en cours d'élaboration au niveau du site, y compris des plans de transition pour la sécurité, les services et l'engagement communautaire (WASH Cluster South Sudan, 2022).

Le défi de fournir des solutions durables aux déplacements forcés au Soudan du Sud est extrêmement complexe : parce que les conditions de sécurité dans de nombreuses parties du pays restent fragiles et que les impacts du changement climatique augmentent. Les efforts déployés par le pays pour trouver des solutions durables en termes de services d'approvisionnement en eau montrent qu'il est possible d'adopter une vision à long terme des déplacements forcés, qui complète les efforts humanitaires, se concentre sur les aspects socio-économiques à moyen terme, est menée par le gouvernement et accorde une attention particulière aux institutions et aux politiques.

Alors que la fourniture de services d'eau a été incluse dans le plan de solutions durables du gouvernement, la question des risques d'inondation dans le cadre du changement climatique reste largement ignorée, ce qui pose des défis importants pour rompre le cycle des déplacements forcés et renforcer la résilience climatique dans le pays. L'ampleur du problème des inondations et le risque de retombées régionales appellent à une plus grande attention régionale et internationale sur les risques de sécurité climatique au Sud-Soudan (International Crisis Group, 2025). La recherche et la politique devraient se concentrer sur l'identification des possibilités de lier les interventions d'adaptation au climat à des efforts plus larges de réconciliation et de stabilisation aux niveaux local et national.

4. Discussion et conclusions

Cette perspective se concentre sur la conception d'interventions visant à répondre à des défis complexes à la croisée du changement climatique, des migrations et des conflits. Elle suggère que le séquençage et les compromis doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre des interventions humanitaires, afin d'éviter de perpétuer les vulnérabilités existantes ou de retarder les opportunités de poursuivre un développement résilient au climat. Cette perspective souligne également que les acteurs du développement et de l'humanitaire devraient collaborer plus étroitement afin d'aligner les perspectives et de créer un niveau de préparation pour le cas où une crise surviendrait. La perspective identifie trois points de décision spécifiques qui peuvent aider à orienter la planification et les interactions entre les différents acteurs des secteurs de l'humanitaire, de la sécurité et du développement impliqués dans la réponse aux crises.

Les cadres fondés sur les voies et les points de décision, tels que celui présenté ici, se sont avérés précieux pour guider la prise de décision et la conception des interventions dans le domaine de la sécurité de l'eau (Garrick et Hall, 2014) et de l'adaptation au climat dans l'incertitude (Haasnoot et al., 2024). Cependant, leur application à la conception et à la mise en œuvre d'interventions au niveau du lien entre l'humanitaire et le développement est limitée et susceptible d'être affectée par les cultures et les objectifs des parties prenantes. En outre, l'accent mis sur les points de décision et les voies d'accès nécessite des capacités de suivi et d'identification et d'évaluation des options qui sont souvent absentes dans les contextes caractérisés par la fragilité et les conflits.

Pour aller de l'avant, la recherche devrait se concentrer sur le développement de modèles et de cadres qui peuvent aider à concevoir et à contrôler des réponses politiques efficaces au lien entre le changement climatique, la migration et les conflits. Tout d'abord, la recherche devrait tenter de développer des typologies d'interventions en matière d'adaptation au climat et d'eau pour répondre aux défis des conflits et des migrations forcées, y compris une évaluation de leur potentiel à augmenter les risques de conflit et de violence (voir Gilmore et Buhaug, 2021 pour un exemple en relation avec les politiques d'atténuation du climat). Les typologies aideront à concevoir des interventions et à comparer les expériences entre différentes géographies et différents contextes. Deuxièmement, la recherche devrait moins se concentrer sur l'analyse ex post ou les prédictions futures et davantage sur le suivi et l'évaluation minutieux des interventions en cours en matière d'adaptation au changement climatique, de résolution des conflits et de consolidation de la paix. Cela permettra d'éclairer les premières étapes de la mise en œuvre des politiques (y compris l'évaluation des options et les stratégies de suivi mentionnées ci-dessus), de soutenir l'apprentissage et d'aider à l'identification précoce des risques de rechute dans le conflit. Enfin, les analystes ont mis en évidence plusieurs défis liés à l'accès au financement climatique dans les contextes touchés par les conflits et les déplacements forcés (Cao et al., 2021 ; Meijer et Ahmad 2024). La recherche devrait examiner les possibilités pour le financement climatique de soutenir la transition d'approches humanitaires à des approches de développement à long terme dans un contexte caractérisé par la fragilité et les conflits. Il s'agit notamment de créer des cadres permettant d'évaluer les contributions des projets aux objectifs des bailleurs de fonds, ainsi que d'améliorer les preuves de la nécessité d'une adaptation climatique urgente au sein des communautés en conflit et déplacées de force dans le monde entier.

Remerciements

Les constatations, interprétations et conclusions exprimées dans ce document sont entièrement celles des auteurs. Ils ne représentent pas nécessairement les opinions de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement/Banque mondiale et de ses organisations affiliées, ni celles des administrateurs de la Banque mondiale ou des gouvernements qu'ils représentent, ni celles du Partenariat mondial pour la sécurité de l'eau et l'assainissement.

Financement

Les auteurs ont déclaré avoir reçu le soutien financier suivant pour la recherche, la rédaction et/ou la publication de cet article : Cet article est en partie tiré du chapitre 4 du rapport de la Banque mondiale Ebb and Flow, Volume 2 : Water in the Shadow of Conflict in the Middle East and North Africa (flux et reflux, volume 2 : l'eau à l'ombre des conflits au Moyen-Orient et en Afrique du Nord). À ce titre, il a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale et du Partenariat mondial pour la sécurité de l'eau et l'assainissement.

Déclaration sur la disponibilité des données

Cet article n'est pas basé sur de nouvelles données et contient des idées de praticiens basées sur l'expérience des auteurs.

Références

Abel G. J., Brottrager M., Cuaresma J. C., Muttarak R. (2019). Climate, conflict and forced migration. Global Environmental Change, 54, 239–249. Crossref. Web of Science.

Abu-Lohom N. M., Konishi Y., Mumssen Y., Zabara B., Moore S. M. (2018). Water supply in a war zone: A preliminary analysis of two urban water tanker supply systems in the Republic of Yemen. World Bank Publications. Crossref.

African Union and International Organisation for Migration. (2024). Africa Migration Report. Second Edition. PUB2023/132/R. African Union. Crossref.

Borgomeo E., Chase C., Godoy N. S., Kwadwo V. O. (2023). Rising from the depths: Water security and fragility in South Sudan. World Bank Publications. Crossref.

Borgomeo E., Jägerskog A., Zaveri E., Russ J., Khan A., Damania R. (2021). Ebb and flow: Volume 2. Water in the shadow of conflict in the Middle East and North Africa. World Bank Publications. Crossref.

Brzoska M., Fröhlich C. (2016). Climate change, migration and violent conflict: vulnerabilities, pathways and adaptation strategies. Migration and Development, 5(2), 190–210. Crossref.

Cao Y., Alcayna T., Quevedo A., Jarvie J. (2021). Exploring the conflict blind spots in climate adaptation finance. Synthesis Report. London: Overseas Development Institute. Enable Finance for Climate-Change Adaptation in Conflict Settings. London. Retrieved December 12, 2023, from www.odi.org/en/publications/exploring-the-conflict-blind-spots-in-climate-adaptationfinance/

Daoudy M. (2020). The origins of the Syrian conflict: Climate change and human security. Cambridge University Press. Crossref.

de Châtel F. (2014). The role of drought and climate change in the Syrian uprising: Untangling the triggers of the revolution. Middle Eastern Studies, 50(4): 521–535. Crossref. Web of Science.

Few R., Ramírez V., Armijos M. T., Hernández L. A. Z., Marsh H. (2021). Moving with risk: Forced displacement and vulnerability to hazards in Colombia. World Development, 144, 105482. Crossref. Web of Science.

Fröhlich C. J. (2016). Climate migrants as protestors? Dispelling misconceptions about global environmental change in pre-revolutionary Syria. Contemporary Levant, 1(1), 38–50. Crossref.

Garrick D., Hall J. W. (2014). Water security and society: Risks, metrics, and pathways. Annual Review of Environment and Resources, 39(1), 611–639. Crossref.

Gbanie S. P., Griffin A. L., Thornton A. (2018). Impacts on the urban environment: Land cover change trajectories and landscape fragmentation in post-war Western Area, Sierra Leone. Remote Sensing, 10(1), 129. Crossref. Web of Science.

Gilmore E. A., Buhaug H. (2021). Climate mitigation policies and the potential pathways to conflict: Outlining a research agenda. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 12(5), e722. Crossref. PubMed. Web of Science.

Haasnoot M., Di Fant V., Kwakkel J., Lawrence J. (2024). Lessons from a decade of adaptive pathways studies for climate adaptation. Global Environmental Change, 88, 102907. Crossref. Web of Science.

International Crisis Group. (2025). Eight priorities for the African Union in 2025. Crisis Group Africa Briefing N°205. International Crisis Group.

IPA (Innovations for Poverty Action). (2020). “Returning home? Conditions in Syria, not Lebanon, drive the return intentions of Syrian refugees.” Policy brief. https://www.poverty-action.org/publication/returning-home-conditions-syria-not-lebanon-drive-return-intentions-syrian-refugees.

Lund Michael S. (1996)., “Early Warning and Preventive Diplomacy.” In Crocker CA, Hampson FO, Aall P (Eds.), Managing global chaos: sources of and responses to international conflict (pp. 379–402). U.S. Institute of Peace.

Meijer K., Ahmad A. S. (2024). Unveiling challenges and gaps in climate finance in conflict areas. SIPRI.

Ministry of Environment of Lebanon. (2014). Lebanon environmental assessment of the Syrian conflict and priority interventions. MOE/EU/UNDP Report, Beirut. https://goo.gl/5c9DQa.

Sadoff C. W., Borgomeo E., De Waal D. (2017). Turbulent waters: Pursuing water security in fragile contexts. World Bank Publications. Crossref.

Swain A., Bruch C., Ide T., Lujala P., Matthew R., Weinthal E. (2023). Environment and security in the 21st century. Environment and Security, 1(1-2), 3–9. Crossref.

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). (2021). Mid-year trends. UNHCR.

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). (2025). South Sudan. Global appeal 2025 situation overview. UNHCR.

Von Uexkull N., Buhaug H. (2021). Security implications of climate change: A decade of scientific progress. Journal of Peace Research, 58(1), 3–17. Crossref. Web of Science.

WASH Cluster South Sudan (2021) WASH transition strategy for former POC/IDP sites in South Sudan. WASH cluster South Sudan, Juba.

WASH Cluster South Sudan (2022) South Sudan WASH cluster strategy 2022–2023. WASH Cluster South Sudan, Juba.

Weinthal E., Sowers J. (2020). The water-energy nexus in the Middle East: Infrastructure, development, and conflict. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 7(4), e1437. Crossref. Web of Science.

World Bank (2017) Beyond scarcity: Water security in the Middle East and North Africa. World Bank.

World Bank (2018) Lebanon—Municipal services emergency project. Implementation completion report. ICR4600. World Bank Publications.

World Bank, ICRC (International Committee of the Red Cross) and UNICEF (United Nations Children’s Fund) (2021) Joining forces to combat protracted crises: humanitarian and development support for water and sanitation providers in the Middle East and North Africa. World Bank.

First published in :

Edoardo Borgomeo est professeur associé d'ingénierie de l'eau à l'université de Cambridge. Avant de rejoindre Cambridge, Edoardo a travaillé pour la Banque mondiale sur des projets nationaux de gestion des ressources en eau, le dialogue sur les eaux internationales et la stratégie de dessalement et de réutilisation des eaux usées. Avant de rejoindre la Banque mondiale, il a travaillé à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome et à l'Institut international de gestion de l'eau au Sri Lanka.

Anders Jägerskog est responsable du programme de coopération pour les voies navigables internationales en Afrique, point focal pour les eaux transfrontières à la Banque mondiale. Auparavant, il était conseiller pour les ressources en eau régionales dans la région MENA à l'ambassade de Suède à Amman, en Jordanie ; directeur des services de connaissances à l'Institut international de l'eau de Stockholm (SIWI), où il a dirigé l'unité de gestion des eaux transfrontières et a été responsable du domaine de recherche appliquée. Il est professeur associé (docent) à la recherche sur la paix et le développement de l'École d'études mondiales de l'Université de Göteborg, où ses travaux portent sur les questions mondiales liées à l'eau.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!