Energy & Economics

مسارات الاستجابة لتغير المناخ والنزوح القسري وتحديات الصراع

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Energy & Economics

Image Source : Shutterstock

First Published in: Mar.26,2025

Jun.30, 2025

يصعب تداخل تأثيرات المناخ مع النزوح القسري والصراع جهود تعزيز السلام والتنمية. وقد ركزت معظم الدراسات الأكاديمية حتى الآن على استكشاف الروابط السببية بين تغير المناخ والنزاعات والنزوح القسري والتنبؤ بها. ولم يولَ اهتمام يذكر لضرورة إثراء التدخلات والاستجابات السياساتية الفعلية، لا سيما لدعم التنمية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ. وفي هذا البحث، نسعى إلى سد هذه الفجوة وتطوير إطار عمل لاتخاذ القرارات يسهم في إثراء الاستجابات المناخية طويلة الأجل في السياقات المتأثرة بالنزاعات والنزوح القسري. واستنادا إلى تقارير سياسات البنك الدولي السابقة والخبرة المهنية للمؤلفين، نقترح أن التركيز على مسارات اتخاذ القرارات يمكن أن يسهم في إثراء الاستجابة الإنمائية طويلة الأجل للنزاعات والنزوح القسري وتحديات المناخ. وتحدد المسارات تسلسل التدخلات اللازمة للحد من مخاطر المناخ في السياقات المتأثرة بالنزاعات والنزوح القسري. كما تتيح فرصة لمواءمة تدخلات التكيف مع تغير المناخ، مثل تخزين المياه أو بناء سدود للوقاية من الفيضانات، مع مبادرات بناء السلام وتحقيق الاستقرار. تناقش دراسات حالة من لبنان وجنوب السودان لتوضيح نهج المسارات للتكيف مع المناخ في السياقات المتأثرة بالصراع والنزوح القسري.

تغير المناخ، المياه، التنمية، الصراع، التنقل والهجرة

شهدت الأبحاث وتحليل السياسات المتعلقة بتغير المناخ والهجرة والصراع توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة (سوين وآخرون، 2023؛ فون أوكسكول وبوهوج، 2021). وقد ركز الاهتمام في الغالب على الإجابة على أسئلة السببية، ومحاولة تفكيك الروابط السببية المعقدة بين هذه القضايا (على سبيل المثال، أبيل وآخرون، 2019)، واعتبار المناخ "محركا" للمخاطر الأمنية. وبينما قدمت الأبحاث المتعلقة بالسببية رؤى مهمة حول بعض القنوات المحتملة التي قد يؤثر من خلالها تغير المناخ على التنقل البشري والصراع، فقد تعرضت أيضا لانتقادات لافتقارها إلى الدقة والحساسية للسياق (برزوسكا وفروهليش، 2016). علاوة على ذلك، فقد أدى ذلك إلى بعض التصريحات حول العلاقات بين الصراع والمناخ، وخاصة في سياق الحرب الأهلية السورية، والتي تفشل إلى حد كبير في مراعاة اعتبارات الاقتصاد السياسي الأوسع، وبالتالي، فهي غير مفيدة من منظور السياسات وغير مبررة من منظور علمي (داودي، 2020؛ دي شاتيل، 2014؛ فروهليش، 2016). وهنا، نجادل بأنه بدلا من محاولة تحديد ونمذجة الروابط السببية بين المناخ والهجرة والصراع، ينبغي أن يركز البحث بشكل أكبر على مسائل تصميم السياسات والتدخلات. سيلبي هذا الاحتياجات الملحة لتوقع تحركات السكان وإيجاد حلول دائمة للنزوح الناجم عن العوامل المرتبطة بالصراع والمناخ (الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للهجرة، 2024). كما أن التركيز على الحلول وتصميم السياسات سيدعم الحكومات في المناطق المتضررة من الصراع في تبني موقف بشأن الأمن المناخي وإعطاء الأولوية لموارد التنمية الشحيحة لمواجهة مخاطر الأمن المناخي (مجموعة الأزمات الدولية، 2025). يتطلب التركيز على تصميم السياسات والتدخلات فهم مجموعتين من التفاعلات. أولا، آثار مخاطر المناخ - التي تشمل الخطر والتعرض والضعف - على جهود معالجة النزاعات طويلة الأمد والهجرة. على سبيل المثال، لا توجد معرفة كافية بمخاطر الجفاف والفيضانات التي يواجهها النازحون قسرا الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في ظل سيناريوهات تغير المناخ شديدة الخطورة، أو بالآثار التي قد تحدثها الاستجابات الإنسانية قصيرة الأجل لمخاطر الفيضانات على تفاقم التعرض طويل الأمد للفيضانات في المناطق المتضررة من النزاعات. ثانيا، آثار جهود تعزيز التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره على النزوح القسري ومخاطر النزاعات. على سبيل المثال، لا توجد معرفة كافية بمخاطر النزاعات والنزوح القسري المحتملة الناجمة عن الاستثمارات في البنية التحتية للمناخ (مثل سدود الفيضانات والري) في سياقات معينة. يركز هذا المنظور على هذه التفاعلات، ويقدم إطارا لاتخاذ القرارات لتقييم الخيارات المتاحة لمعالجة تحديات النزوح القسري والنزاعات دون تفاقم مخاطر المناخ التي يواجهها السكان. يركز هذا المنظور تحديدا على دور تدخلات تنمية المياه في التأثير على التفاعلات بين استجابات النزوح القسري ومخاطر المناخ. ويفسَر النزوح القسري بأنه حالات مغادرة الأفراد أو المجتمعات لمنازلهم أو فرارهم منها بسبب النزاع والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان.

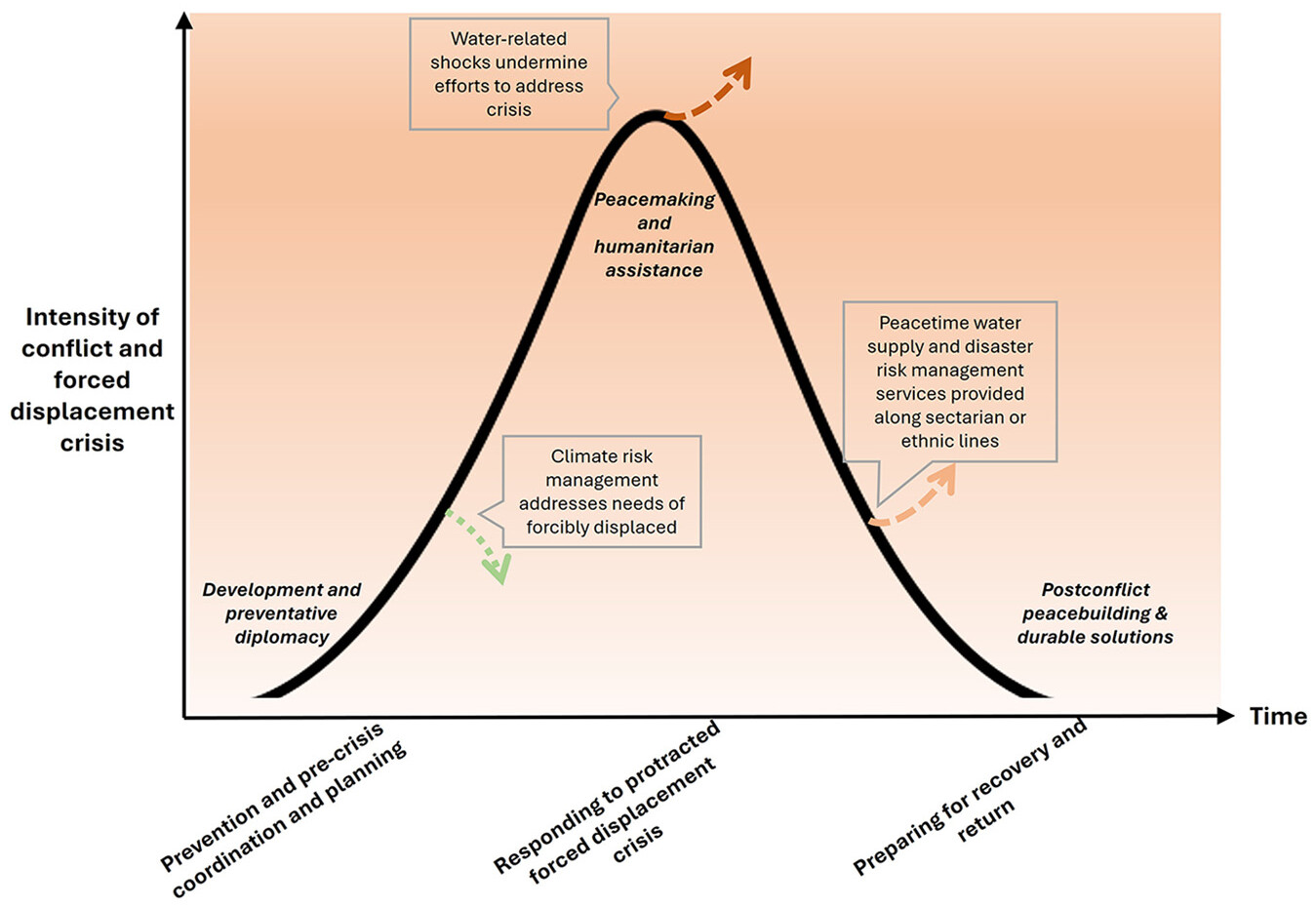

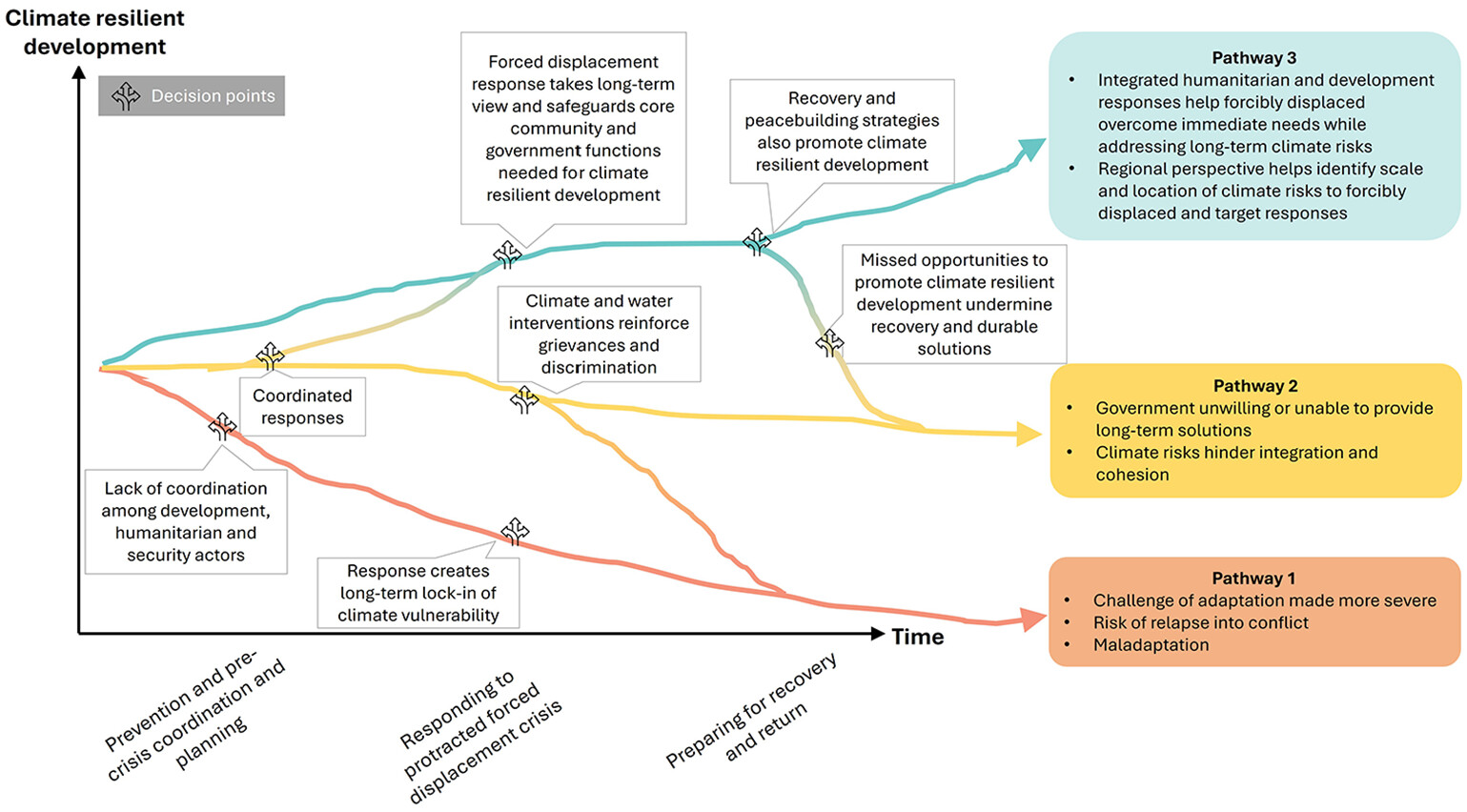

عند الاستجابة لحالات النزوح القسري المطول، من المرجح أن يواجه صانعو السياسات مقايضات بين تدابير قصيرة الأجل غير منسقة للاستجابة للمخاطر المباشرة (مثل نقص إمدادات مياه الشرب، وإقامة سدود مؤقتة للفيضانات) وتدابير طويلة الأجل لازمة لمعالجة القضايا الهيكلية (مثل توفير خدمات مياه مستدامة، وتقسيم استخدام الأراضي للحد من التعرض للفيضانات) (بورغوميو وآخرون، 2021). هذه المقايضات مرتبطة بفترة زمنية، مما يعني أنها قد تنشئ تبعيات مسارات وتقييدات، مما يؤثر على قدرة البلدان على تحقيق الاستقرار والتنمية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ على المدى الطويل. لذا، في المراحل المختلفة من أزمة النزوح القسري المطولة، ينبغي على صانعي السياسات إدراك أن جهودهم قد تقوض أو تدعم أهدافا سياسية طويلة الأجل، مثل المرونة المناخية والسلام. بناء على دراسة بورغوميو وآخرون (2021)، نقترح إطار عمل (الشكل 1) يحدد ثلاث نقاط قرار تشكل عندها التنازلات المحددة مسارات التنمية المستقبلية والمرونة المناخية: الوقاية والتنسيق والتخطيط قبل الأزمة الاستجابة للنزوح القسري المطول الاستعداد للتعافي والعودة

الشكل 1. نقاط القرار وتأثير الأحداث المتعلقة بالمناخ والمياه في مراحل مختلفة من دورة الصراع والنزوح القسري. مقتبس من لوند (1996).

يكيف هذا الإطار دورة لوند للسلام والصراع (لوند، 1996) مع الحالة الخاصة بتغير المناخ والصراع والاستجابات للنزوح القسري. يمثل المنحنى الجرسي في الشكل 1 تمثيلا منمقا للمسار المحتمل لأزمة نزوح قسري ونزاع معقدة، حيث يمثل المحور الرأسي شدة الأزمة، ويمثل المحور الأفقي الفترة الزمنية. ستتبع أزمات الصراع والنزوح القسري المختلفة منحنيات مختلفة: إذ يمكن للاستجابات أن تمنع أو تقلل من مخاطر تفاقم الأزمة. علاوة على ذلك، قد تجعل الأحداث المتعلقة بالمناخ معالجة الأزمة أكثر صعوبة، مما يؤدي إلى تفاقم مخاطر العنف المسلح، أو إدامة دورات النزوح القسري.

في كل نقطة من نقاط القرار في الشكل 1، يتعين على صانعي السياسات استكشاف المفاضلات بين تلبية الاحتياجات قصيرة الأجل وتحقيق التنمية طويلة الأجل. يواجه صانعو السياسات سلسلة من الخيارات مع مرور الوقت؛ وستحدد خياراتهم "مسارا" ونوع النتائج التي يمكنهم تحقيقها. يوضح الشكل 2 ثلاثة أمثلة على المسارات التي تظهر (من اليسار إلى اليمين) اعتمادا على الخيارات المتخذة في كل نقطة من نقاط القرار الثلاث. في حين أن التوقيت والاستجابات ستكون مرتبطة بالسياق، فمن المرجح أن تظهر نقاط القرار هذه في أي حالة نزوح قسري مطولة، مما يجعل الإطار الموضح في الشكلين 1 و2 قابلا للتطبيق بشكل عام في سياقات مختلفة.

الشكل 2. تشكل نقاط القرار ثلاثة مسارات نموذجية للاستجابة لتغير المناخ، والنزوح القسري، وتحديات الصراع.

عند نقطة القرار 1، وفي الحالات التي لم تتحقق فيها الأزمة بعد، يعد بناء التأهب من خلال التنسيق بين الجهات الفاعلة في المجالات التنموية والإنسانية والأمنية أمرا أساسيا. تتمتع الجهات الفاعلة في مجال التنمية بإمكانية الوصول إلى الوزارات ومقدمي الخدمات، وينبغي عليها ضمان قيام هذه الجهات من القطاع العام، المكلفة بتوفير المعلومات المتعلقة بالمناخ (مثل خدمات الأرصاد الجوية المائية)، وإدارة موارد المياه المستهلكة، وتقديم الخدمات، بإقامة روابط وظيفية مع الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والأمني (البنك الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واليونيسف، 2021). ينبغي على الجهات الفاعلة في مجال التنمية تعزيز ودعم بروتوكولات جمع البيانات وتبادل المعلومات لبناء فهم مشترك بين الأطراف المعنية بالقطاعات المتعلقة بالمناخ في السياقات الهشة. على سبيل المثال، يمكن للفهم المشترك لتوافر موارد المياه ومخرجاتها الآمنة القابلة للتوزيع (أي كمية المياه التي يمكن استهلاكها دون المساس بها من خلال النضوب أو التملح) ولهياكل حوكمة المياه أن يضمن فهما أفضل للجهات الفاعلة في المجال الإنساني لتوقيت ومكان تعرض موارد المياه للخطر أو النضوب خلال الأزمات. يتضمن هذا التفاهم المشترك أيضا رسم خرائط لأنظمة البنية التحتية الحيوية المترابطة، ولا سيما البنية التحتية للطاقة والقطاع الرقمي والمياه، وضمان عدم وجود نقاط ضعف منفردة قد تؤدي - في حال استهدافها - إلى انهيار النظام بأكمله (وينثال وساورز، 2020). وبالمثل، ينبغي تطوير تفاهم مشترك في مجال مخاطر الفيضانات والجفاف، لمنع أي استجابات محتملة للأزمات من تفاقم التعرض لتأثيرات المناخ، على سبيل المثال، من خلال إنشاء مخيمات للاجئين في المناطق المعرضة للفيضانات.

خلال أزمة نزوح قسري مطولة، يواجه صانعو السياسات مفاضلات كبيرة بين الاستجابات قصيرة الأجل لتلبية الاحتياجات الفورية والتدابير طويلة الأجل التي تعالج نقاط الضعف الكامنة في القطاع (الشكل 2، نقطة القرار 2). إن الاعتماد المفرط على الحلول المؤقتة التي تقدمها الجهات الفاعلة الإنسانية ومقدمو الخدمات من القطاع الخاص يمكن أن يقوض القدرة المؤسسية طويلة الأجل على توفير الرقابة على القطاع، وفهم مخاطر المناخ، وتقديم الخدمات. علاوة على ذلك، قد يؤدي ذلك، على نحو متناقض، إلى تفاقم الضعف والتعرض لمخاطر المناخ، مما يؤدي إلى حالة من الاحتجاز، حيث تؤدي الاستجابات المؤقتة إلى إدامة أو تأخير أو منع الانتقال إلى تكيف أكثر استدامة وطويل الأجل مع صدمات المناخ (المسار 1 في الشكل 2). يساعد مثالان على توضيح نوع المفاضلات التي قد تظهر عند نقطة القرار 2. في حالة توصيل خدمات المياه، قد يهتم بائعو المياه من القطاع الخاص بالحفاظ على السيطرة على توزيع المياه حتى بعد انتهاء الأزمة، مما يعقد الانتقال إلى نموذج توصيل مياه مستدام وبأسعار معقولة. وقد يتجنبون أيضا حماية مصادر المياه من التلوث والاستغلال المفرط أو يشجعون على حفر آبار جديدة، مما يساهم في التوسع غير المنضبط للمستخدمين غير المرخص لهم ويفاقم التعرض للجفاف في ظل تغير المناخ. وقد لوحظ هذا المسار في اليمن، على سبيل المثال، حيث يتم تزويد معظم سكان المناطق الحضرية بشاحنات صهريجية خاصة، مع ما يترتب على ذلك من مشاكل تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، والصحة العامة، واستدامة استخدام المياه، والقدرة على الصمود في وجه الجفاف على المدى الطويل (أبو لحوم وآخرون، 2018). في حالة إدارة مخاطر الفيضانات للمجتمعات النازحة قسرا، يمكن أن يكون للاستجابات قصيرة الأجل آثار عميقة على القدرة على الصمود والتعرض لتغير المناخ في المستقبل. غالبا ما تنتقل المجتمعات النازحة قسرا إلى أراضٍ هامشية معرضة للمخاطر المتعلقة بالمياه، مثل الانهيارات الأرضية والفيضانات. وقد لوحظ هذا النمط في العديد من السياقات، مثل كولومبيا (فيو وآخرون، 2021)، وسيراليون (غباني وآخرون، 2018)، وجنوب السودان (بورغوميو وآخرون، 2023). بمجرد انتهاء أزمة النزوح القسري والصراع، من المرجح أن تواجه هذه المجتمعات آثارا مناخية متزايدة لاستقرارها في مناطق معرضة بشدة للفيضانات والانهيارات الأرضية. وقد تحصل هذه المجتمعات أيضا على فوائد غير عادلة من جهود التعافي، حيث غالبا ما تعتبر المستوطنات على الأراضي الهامشية غير قانونية، وبالتالي لا تخدمها البنية التحتية. وهذا بدوره قد يعيد إحياء المظالم التاريخية، مما يزيد من خطر العودة إلى الصراع، ويعيق جهود بناء شرعية الحكومة والثقة بها. على الرغم من أن استدامة الاستخدام، وحماية الموارد، وتخطيط استخدام الأراضي قد لا تبدو أولويات على المدى القصير، إلا أنها مبادئ أساسية لنهج تنموي لمواجهة أزمة النزوح القسري عند نقطة القرار الثانية. غالبا ما يكون للاستجابات قصيرة الأجل، مثل حفر بئر، آثار طويلة الأجل على استدامة كل من التدخلات قصيرة وطويلة الأجل من خلال استنزاف موارد المياه أو تلويثها حتما. وبالمثل، يمكن للاستجابات قصيرة الأجل لقضايا التوطين أن تفاقم أيضا التعرض لآثار المناخ. إن النهج التنموي الذي يركز على تلبية الاحتياجات العاجلة مع الاستجابة للتحديات الهيكلية يكون أكثر قدرة على تحقيق نتائج طويلة الأجل في مجال المرونة والاستقرار المناخي. في سياق تقديم خدمات المياه، يستلزم هذا النهج ترشيد استخدام موارد المياه الحالية وإعطاء الأولوية لحلول جانب الطلب (مثل ترشيد استخدام المياه) لتجنب فرض ضغوط إضافية على الإمدادات المجهدة أصلا (بورغوميو وآخرون، 2021). وفي سياق إدارة مخاطر الفيضانات، يستلزم ذلك استخدام حلول رمادية وخضراء متكاملة للاستجابة لمخاطر الفيضانات واعتماد استراتيجيات تقسيم المناطق المعرضة للفيضانات. وقد يجمع النهج طويل الأمد أيضا بين الإجراءات الإنسانية قصيرة الأجل والتدخلات التي تدعم استمرارية أعمال مقدمي خدمات المياه ووكالات إدارة موارد المياه من خلال ضخ رؤوس أموال لمرة واحدة أو برامج دعم محددة للموظفين لمنع هجرة الأدمغة. على الرغم من أن النهج التنموي يسهم في معالجة قضايا قطاع المياه في الدول المضيفة، إلا أنه قد يكون من الصعب تطبيقه عمليا. ففي سياقات هشة سياسيا ومثقلة ماليا، قد لا تكون الحكومات راغبة أو قادرة على توفير خدمات المياه أو الحماية للمجتمعات المهجرة قسرا. وهذا بدوره يتيح للجهات الفاعلة الإنسانية أو البائعين الخاصين غير المنظمين تلبية الاحتياجات الفورية للفئات المستضعفة. ومع ذلك، قد تكون هذه الاستجابات قصيرة الأجل غير مجدية على المدى الطويل، لأنها قد تنشئ أنماطا من الإدماج والإقصاء بين المجتمعات المضيفة والسكان المهجرين قسرا، مما يصعب تحقيق التكامل والتماسك (المسار 2 في الشكل 2). عندما تدرك المجتمعات المضيفة أن السكان المهجرين قسرا يتلقون خدمات أفضل من الجهات الفاعلة الإنسانية، فإن ذلك قد يؤجج المظالم ضد السكان المهجرين قسرا والدولة. وبينما قد توفر الحلول المؤقتة طريقة أسهل نسبيا للاستجابة للنزوح القسري، إلا أنها قد تؤدي أيضا إلى تقييد وإغلاق البدائل على المدى الطويل بالنسبة للدول المضيفة. تظهر الاستجابات المختلفة لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان وتركيا هذه المشكلة: إذ يتفاوت الأمن المائي للنازحين قسرا ومجتمعاتهم المضيفة تفاوتا كبيرا تبعا لاستعداد الدول المضيفة وقدرتها على تبني نهج إنمائي طويل الأجل للأزمة بدلا من الحلول المؤقتة قصيرة الأجل.

تتعلق نقطة القرار الثالثة بحالة ما بعد الصراع من تعافي وبناء سلام وعودة محتملة للنازحين قسرا. في هذه المرحلة، يجب دمج التدخلات المتعلقة بالمياه والمناخ ضمن خطط أوسع للمصالحة ولتوسيع نطاق الخدمات الأساسية للمخيمات والمستوطنات غير الرسمية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوسيع قدرة شبكات المياه الحضرية القائمة على الاستجابة للطلب المتزايد (المسار 3 في الشكل 2). على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تواجد أعداد أكبر من اللاجئين في المناطق الحضرية إلى زيادة الطلب على المياه، مما يبرز الحاجة إلى تحسين، وفي بعض الحالات، زيادة، قدرة البنية التحتية الحالية للإمدادات والصرف الصحي. يختلف هذا النمو في الطلب عن الزيادات الطفيفة الاعتيادية في الطلب على خدمات المياه، والتي عادة ما تكون زيادات قصيرة الأجل في الطلب استجابة للظروف الجوية أو تدابير الصحة العامة (مثل عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19). وعلى النقيض من هذه الزيادات الطفيفة في الطلب، يسبب النزوح القسري زيادات طويلة الأمد في الطلب على الخدمات، مما يتطلب خطة رئيسية واستجابة طويلة الأجل. بالنسبة لمرافق المياه ومقدمي الخدمات، ستكون استعادة الخدمات وتوسيعها فرصة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لجمهورهم وعملائهم، مع تجنب الترويج للممارسات الإقصائية التي تفيد المصالح الفئوية والتي قد تسهم في الهشاشة (سادوف وآخرون، 2017). ينبغي أن يأخذ نهج التنمية للتعافي والعودة في الاعتبار أيضا منظورا إقليميا. فبعد أزمة نزوح قسري مطولة، قد تنشأ حقائق اقتصادية وحوافز جديدة. في بعض الحالات، قد لا ينوي النازحون قسرا العودة إلى مواطنهم الأصلية (كما أفاد بعض اللاجئين السوريين) (IPA، 2020). في هذه الحالة، قد يكون من الأنسب اقتصاديا للجهات الفاعلة في مجال التنمية إعطاء الأولوية لاستخدام الموارد المالية الشحيحة لدعم توسيع البنية التحتية للمياه في البلد المضيف بدلا من إعادة بنائها في موطنها الأصلي. كما يساعد المنظور الإقليمي على تحديد فرص تقاسم منافع المياه العابرة للحدود، وتحديد مناهج إدارة المياه المفيدة إقليميا.

في ذروة الأزمة السورية عام 2014، قدرت السلطات اللبنانية دخول حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري إلى لبنان، مما أدى إلى زيادة عدد سكانه بنحو 25% (البنك الدولي 2018). اختار لبنان عدم إنشاء مخيمات للاجئين، واستقر غالبية السوريين وسط التجمعات السكانية اللبنانية في المناطق الحضرية والريفية. وقد فرضت الزيادة المفاجئة في الطلب على الخدمات ضغطا كبيرا على البنية التحتية المحدودة أصلا وهزيلة الأداء. في عام 2014، قدرت وزارة البيئة أن الطلب على المياه للأغراض المنزلية قد ارتفع بمقدار 43 مليون متر مكعب إلى 70 مليون متر مكعب سنويا، وهو ما يعادل زيادة في إجمالي الطلب الوطني على المياه تتراوح بين 8% و12% (وزارة البيئة اللبنانية 2014). وقد حدثت هذه الأزمة في ظل تزايد المخاطر المتعلقة بالمياه، بما في ذلك تزايد مخاطر الجفاف بسبب تغير المناخ، بالإضافة إلى ندرة المياه المزمنة الناجمة عن عقود من نقص الاستثمار في شبكات المياه وارتفاع الطلب عليها بشدة (البنك الدولي 2017). في مواجهة هذا الوضع الحرج (نقطة القرار 2 أعلاه)، اعتمدت الجمهورية اللبنانية، بدعم من البنك الدولي، استراتيجية استجابة طويلة الأجل تدخلت في المجتمعات المضيفة بطريقة أفادت كلا من المضيفين واللاجئين. وبدلا من إنشاء نظام موازٍ للمساعدة للنازحين قسرا فقط، استهدف مشروع الطوارئ للخدمات البلدية في لبنان كلا من المجتمع المضيف واللاجئين السوريين من خلال البنية التحتية والتدخلات الاجتماعية (البنك الدولي 2018). كانت التدخلات الاجتماعية المجتمعية ملحة ولا غنى عنها لتكملة تقديم خدمات المياه والطاقة وكذلك لدعم الهدف طويل الأجل المتمثل في تعزيز التماسك الاجتماعي وظروف المعيشة. بناء على المشاورات، أعطت المجتمعات المحلية الأولوية لـ 12 تدخلا اجتماعيا حول خمسة مواضيع - الوعي البيئي، والتدريب على العمل، والتدريب على المهارات، والصحة، والتماسك الاجتماعي - لكل من اللبنانيين والسوريين، مع التركيز على النساء والشباب والأطفال (البنك الدولي 2018). تناولت تدخلات البنية التحتية أولويات المجتمع العاجلة التي تم تحديدها أيضا من خلال المشاورات المجتمعية التي شملت كلا من النازحين قسرا والمجتمعات المضيفة. شمل ذلك تركيب مضخات تعمل بالطاقة الشمسية لتحسين موثوقية إمدادات المياه والقدرة على تلبية الطلب المتزايد على المياه. وكان لهذا ميزة إضافية تتمثل في خفض تكاليف الكهرباء لمرفق المياه الضعيف ماليا.

يعد جنوب السودان المصدر الرئيسي للاجئين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويستضيف أحد أكبر تجمعات النازحين داخليا في العالم (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2025). ويضم البلد مزيجا متعدد الطبقات من النازحين داخليا وطالبي اللجوء واللاجئين والعائدين وعديمي الجنسية والأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية. كما يعد جنوب السودان من بين أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ، حيث يصنف كثاني أكثر البلدان عرضة للمخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف في العالم، وفقا لمؤشر INFORM للمخاطر لعام 2024. ارتبط النزوح القسري تقليديا بالصراع المسلح، ولكن في السنوات الأخيرة، تسببت الكوارث المتعلقة بالمياه، ولا سيما الفيضانات، في نزوح داخلي وعابر للحدود على نطاق واسع (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2021). هذه الإحصائيات المقلقة تصنف جنوب السودان كواحدة من البؤر الساخنة عالميا التي تتطلب استجابات عاجلة في سياق تغير المناخ والنزوح القسري والصراع. في وقت كتابة هذا التقرير، يواجه جنوب السودان حالة من الاستقرار النسبي وحاجة ملحة لتلبية احتياجات النازحين داخليا والعائدين (نقطة القرار 3). منذ عام 2018، واجهت البلاد فيضانات غير مسبوقة، ساهمت في دورات نزوح ممتدة. ترتبط هذه الفيضانات ارتباطا مباشرا بأنماط هطول الأمطار في منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية، حيث ينبع بحر الجبل (النيل الأبيض)، وفي المرتفعات الإثيوبية. ونظرا لطبيعة جنوب السودان المسطحة للغاية وتربته غير المنفذة، تستمر الفيضانات لفترة طويلة، مما يشكل تحديات طويلة الأجل للتكيف مع المناخ. كما تواجه البلاد أزمة في إمدادات المياه والصرف الصحي، حيث يستخدم حوالي 60% من السكان مصادر غير محسنة معرضة لخطر التلوث (بورغوميو وآخرون، 2023). يواجه صانعو القرار مفاضلات صعبة بين الحلول المؤقتة والحلول الدائمة طويلة الأجل التي ترسي أسس تقديم خدمات مستدامة وإدارة مخاطر الفيضانات على المدى الطويل. في سياق جنوب السودان، يعد توفير خدمات المياه مجالا حددت فيه الحكومة أهمية الانتقال نحو حلول طويلة الأجل بدلا من الاعتماد فقط على الإجراءات الإنسانية المؤقتة. يقدم هذا مثالا على كيفية مساعدة الاستجابات لنقطة القرار 3 البلدان على تحسين قدرتها على التكيف مع تغير المناخ وأمن المياه تدريجيا مع تلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين قسرا. يعد توفير مياه الشرب النظيفة في مناطق العودة أو الاندماج المحلي أحد المجالات الستة ذات الأولوية في استراتيجية جنوب السودان للحلول الدائمة 2021، مما يبرز أن توافر المياه عامل أساسي في استجابة الحكومة للنزوح القسري. تدرك الاستراتيجية أنه بدون الوصول إلى خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي، لا يمكن تحقيق عمليات الاندماج المحلي والعودة الطوعية وعمليات إعادة التوطين. تحقق الحلول الدائمة عندما لا يعود لدى الأفراد احتياجات محددة للمساعدة أو الحماية مرتبطة بالنزوح، وتمثل نهاية دورة النزوح. وضعت حكومة جنوب السودان ومجموعة من الشركاء في المجال الإنساني استراتيجية انتقالية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمواقع حماية المدنيين السابقة، وذلك لضمان نقل مسؤولية صيانة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تدريجيا إلى السكان المحليين والسلطات المحلية المسؤولة. وتساهم استراتيجية انتقال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمواقع حماية المدنيين السابقة، من خلال فرقة عمل مواقع حماية المدنيين السابقة، في بناء قدرات السلطات المحلية المسؤولة التي ينبغي أن تصبح مسؤولة وخاضعة للمساءلة عن ضمان انتظام الخدمات بهدف تعزيز الحلول المناسبة للنازحين داخليا في نهاية المطاف من خلال تهيئة ظروف خدمية مواتية للحلول الدائمة (العودة والتكامل المحلي) (مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في جنوب السودان، 2021). ويجري حاليا وضع خطط متعددة القطاعات على مستوى الموقع في عدة مواقع، بما في ذلك خطط انتقالية للأمن والخدمات والمشاركة المجتمعية (مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في جنوب السودان، 2022). يعد توفير حلول دائمة للنزوح القسري في جنوب السودان تحديا بالغ التعقيد: إذ لا تزال الظروف الأمنية في أجزاء متعددة من البلاد هشة، وتتزايد آثار تغير المناخ. تظهر جهود الدولة الرامية إلى إيجاد حلول دائمة لخدمات المياه إمكانية تبني منظور طويل الأمد للنزوح القسري، باعتباره مكملا للجهود الإنسانية؛ ويركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية متوسطة الأجل؛ ويقوده الحكومة ويولي اهتماما خاصا للمؤسسات والسياسات. في حين أدرج تقديم خدمات المياه ضمن خطة الحكومة للحلول الدائمة، لا تزال مسألة مخاطر الفيضانات في ظل تغير المناخ دون معالجة إلى حد كبير، مما يشكل تحديات كبيرة لكسر حلقة النزوح القسري وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلاد. ويدعو حجم تحدي الفيضانات وخطر التداعيات الإقليمية إلى مزيد من الاهتمام الإقليمي والدولي بمخاطر الأمن المناخي في جنوب السودان (مجموعة الأزمات الدولية، 2025). وينبغي أن تركز الأبحاث والسياسات على تحديد فرص ربط تدخلات التكيف مع المناخ بجهود المصالحة والاستقرار الأوسع نطاقا على المستويين المحلي والوطني.

يركز هذا المنظور على تصميم التدخلات لمواجهة التحديات المعقدة المرتبطة بتغير المناخ والهجرة والصراع. ويقترح مراعاة التسلسل والتوازنات عند تنفيذ التدخلات الإنسانية، لتجنب إدامة مواطن الضعف القائمة أو تأخير فرص تحقيق تنمية قادرة على التكيف مع تغير المناخ. كما يبرز هذا المنظور ضرورة تعاون الجهات الفاعلة في مجال التنمية والمجال الإنساني بشكل أوثق لمواءمة وجهات النظر وخلق مستوى من الاستعداد عند وقوع الأزمات. ويحدد المنظور ثلاث نقاط قرار محددة يمكن أن تساعد في تركيز التخطيط والتفاعلات بين مختلف الجهات المعنية من القطاعات الإنسانية والأمنية والإنمائية المشاركة في الاستجابة للأزمات. وجدت أطر العمل القائمة على المسارات ونقاط القرار، مثل تلك المعروضة هنا، قيمة في توجيه عملية صنع القرار وتصميم التدخلات في مجال الأمن المائي (جاريك وهول، 2014) والتكيف مع المناخ في ظل حالة عدم اليقين (هاسنوت وآخرون، 2024). ومع ذلك، فإن تطبيقها في تصميم وتنفيذ التدخلات في سياق العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية محدود، ومن المرجح أن يتأثر بثقافات وأهداف أصحاب المصلحة. علاوة على ذلك، يتطلب التركيز على نقاط القرار ومساراته قدرات لإجراء الرصد وتحديد الخيارات وتقييمها، وهي قدرات غالبا ما تكون غائبة في السياقات التي تتسم بالهشاشة والصراع. في المستقبل، ينبغي أن يركز البحث على تطوير نماذج وأطر عمل تساعد في تصميم ورصد استجابات سياساتية فعالة في سياق العلاقة بين تغير المناخ والهجرة والصراع. أولا، ينبغي أن يسعى البحث إلى تطوير تصنيفات لتدخلات التكيف مع المناخ والمياه لمعالجة تحديات الصراع والهجرة القسرية، بما في ذلك تقييم قدرتها على زيادة مخاطر الصراع والعنف (انظر جيلمور وبوهوج، 2021 كمثال على سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ). ستساعد التصنيفات في تصميم التدخلات ومقارنة التجارب عبر مختلف المناطق الجغرافية والبيئات. ثانيا، ينبغي أن يركز البحث بشكل أقل على التحليل اللاحق أو التنبؤات المستقبلية، وأن يركز بشكل أكبر على الرصد والتقييم الدقيقين لتدخلات التكيف مع تغير المناخ وحل النزاعات وبناء السلام الجارية. سيساعد هذا في إثراء المراحل المبكرة من تنفيذ السياسات (بما في ذلك تقييم الخيارات واستراتيجيات الرصد المذكورة أعلاه)، ودعم التعلم، والمساعدة في التحديد المبكر لمخاطر العودة إلى الصراع. وأخيرا، سلط المحللون الضوء على العديد من التحديات المتعلقة بالوصول إلى تمويل المناخ في السياقات المتأثرة بالصراع والنزوح القسري (كاو وآخرون، 2021؛ ماير وأحمد، 2024). ينبغي أن تدرس الأبحاث فرص تمويل المناخ لدعم الانتقال من النهج الإنساني إلى النهج التنموي طويل الأجل في سياق يتسم بالهشاشة والصراع. ويشمل ذلك وضع أطر لتقييم مساهمات المشاريع في تحقيق أهداف الممولين، بالإضافة إلى تحسين الأدلة على الحاجة الملحة للتكيف مع تغير المناخ في المجتمعات المتضررة من الصراع والنزوح القسري في جميع أنحاء العالم.

Acknowledgments

Findings, interpretations, and conclusions expressed in this paper are entirely those of the authors. They do not necessarily represent the views of the International Bank for Reconstruction and Development/World Bank and its affiliated organizations, or those of the Executive Directors of the World Bank or the governments they represent, or of the Global Water Security and Sanitation Partnership.

Funding

The author(s) disclosed receipt of the following financial support for the research, authorship, and/or publication of this article: This article is partly derived from Chapter 4 of the World Bank report Ebb and Flow, Volume 2: Water in the Shadow of Conflict in the Middle East and North Africa. As such, it benefited from funding from the World Bank and the Global Water Security and Sanitation Partnership.

Data availability statement

This article is not based on any new data and it contains practitioner insights based on the authors’ experience.

References

Abel G. J., Brottrager M., Cuaresma J. C., Muttarak R. (2019). Climate, conflict and forced migration. Global Environmental Change, 54, 239–249.

Abu-Lohom N. M., Konishi Y., Mumssen Y., Zabara B., Moore S. M. (2018). Water supply in a war zone: A preliminary analysis of two urban water tanker supply systems in the Republic of Yemen. World Bank Publications.

African Union and International Organisation for Migration. (2024). Africa Migration Report. Second Edition. PUB2023/132/R. African Union.

Borgomeo E., Chase C., Godoy N. S., Kwadwo V. O. (2023). Rising from the depths: Water security and fragility in South Sudan. World Bank Publications.

Borgomeo E., Jägerskog A., Zaveri E., Russ J., Khan A., Damania R. (2021). Ebb and flow: Volume 2. Water in the shadow of conflict in the Middle East and North Africa. World Bank Publications.

Brzoska M., Fröhlich C. (2016). Climate change, migration and violent conflict: vulnerabilities, pathways and adaptation strategies. Migration and Development, 5(2), 190–210.

Cao Y., Alcayna T., Quevedo A., Jarvie J. (2021). Exploring the conflict blind spots in climate adaptation finance. Synthesis Report. London: Overseas Development Institute. Enable Finance for Climate-Change Adaptation in Conflict Settings. London. Retrieved December 12, 2023, from www.odi.org/en/publications/exploring-the-conflict-blind-spots-in-climate-adaptationfinance/

Daoudy M. (2020). The origins of the Syrian conflict: Climate change and human security. Cambridge University Press.

de Châtel F. (2014). The role of drought and climate change in the Syrian uprising: Untangling the triggers of the revolution. Middle Eastern Studies, 50(4): 521–535.

Few R., Ramírez V., Armijos M. T., Hernández L. A. Z., Marsh H. (2021). Moving with risk: Forced displacement and vulnerability to hazards in Colombia. World Development, 144, 105482.

Fröhlich C. J. (2016). Climate migrants as protestors? Dispelling misconceptions about global environmental change in pre-revolutionary Syria. Contemporary Levant, 1(1), 38–50.

Garrick D., Hall J. W. (2014). Water security and society: Risks, metrics, and pathways. Annual Review of Environment and Resources, 39(1), 611–639.

Gbanie S. P., Griffin A. L., Thornton A. (2018). Impacts on the urban environment: Land cover change trajectories and landscape fragmentation in post-war Western Area, Sierra Leone. Remote Sensing, 10(1), 129.

Gilmore E. A., Buhaug H. (2021). Climate mitigation policies and the potential pathways to conflict: Outlining a research agenda. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 12(5), e722.

Haasnoot M., Di Fant V., Kwakkel J., Lawrence J. (2024). Lessons from a decade of adaptive pathways studies for climate adaptation. Global Environmental Change, 88, 102907.

International Crisis Group. (2025). Eight priorities for the African Union in 2025. Crisis Group Africa Briefing N°205. International Crisis Group.

IPA (Innovations for Poverty Action). (2020). “Returning home? Conditions in Syria, not Lebanon, drive the return intentions of Syrian refugees.” Policy brief. https://www.poverty-action.org/publication/returning-home-conditions-syria-not-lebanon-drive-return-intentions-syrian-refugees.

Lund Michael S. (1996)., “Early Warning and Preventive Diplomacy.” In Crocker CA, Hampson FO, Aall P (Eds.), Managing global chaos: sources of and responses to international conflict (pp. 379–402). U.S. Institute of Peace.

Meijer K., Ahmad A. S. (2024). Unveiling challenges and gaps in climate finance in conflict areas. SIPRI.

Ministry of Environment of Lebanon. (2014). Lebanon environmental assessment of the Syrian conflict and priority interventions. MOE/EU/UNDP Report, Beirut. https://goo.gl/5c9DQa.

Sadoff C. W., Borgomeo E., De Waal D. (2017). Turbulent waters: Pursuing water security in fragile contexts. World Bank Publications.

Swain A., Bruch C., Ide T., Lujala P., Matthew R., Weinthal E. (2023). Environment and security in the 21st century. Environment and Security, 1(1-2), 3–9.

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). (2021). Mid-year trends. UNHCR.

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). (2025). South Sudan. Global appeal 2025 situation overview. UNHCR.

Von Uexkull N., Buhaug H. (2021). Security implications of climate change: A decade of scientific progress. Journal of Peace Research, 58(1), 3–17.

WASH Cluster South Sudan (2021) WASH transition strategy for former POC/IDP sites in South Sudan. WASH cluster South Sudan, Juba.

WASH Cluster South Sudan (2022) South Sudan WASH cluster strategy 2022–2023. WASH Cluster South Sudan, Juba.

Weinthal E., Sowers J. (2020). The water-energy nexus in the Middle East: Infrastructure, development, and conflict. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 7(4), e1437.

World Bank (2017) Beyond scarcity: Water security in the Middle East and North Africa. World Bank.

World Bank (2018) Lebanon—Municipal services emergency project. Implementation completion report. ICR4600. World Bank Publications.

World Bank, ICRC (International Committee of the Red Cross) and UNICEF (United Nations Children’s Fund) (2021) Joining forces to combat protracted crises: humanitarian and development support for water and sanitation providers in the Middle East and North Africa. World Bank.

First published in :

إدواردو بورغوميو أستاذ مشارك في هندسة المياه بجامعة كامبريدج. قبل انضمامه إلى كامبريدج، عمل إدواردو في البنك الدولي، حيث عمل على مشاريع إدارة الموارد المائية الوطنية، والحوار حول المياه الدولية، واستراتيجية تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي. قبل انضمامه إلى البنك الدولي، عمل في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما، وفي المعهد الدولي لإدارة المياه في سريلانكا.

أندرس ياجرسكوج هو مدير برنامج التعاون في الممرات المائية الدولية في إفريقيا، وهو جهة تنسيق المياه العابرة للحدود في البنك الدولي. شغل سابقا منصب مستشار موارد المياه الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السفارة السويدية في عمّان، في الأردن؛ ومدير خدمات المعرفة في معهد ستوكهولم الدولي للمياه (SIWI)، حيث ترأس وحدة إدارة المياه العابرة للحدود، وكان قائدا لقسم الأبحاث التطبيقية. وهو أستاذ مشارك (محاضر) في قسم أبحاث السلام والتنمية، بكلية الدراسات العالمية، جامعة غوتنبرغ، حيث يركز عمله على قضايا المياه العالمية.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!