Energy & Economics

Wege zur Reaktion auf die Herausforderungen des Klimawandels, der Vertreibung und der Konflikte

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Energy & Economics

Image Source : Shutterstock

First Published in: Mar.26,2025

Jun.30, 2025

Abstract

Das Zusammentreffen von Klimaauswirkungen mit erzwungener Vertreibung und Konflikten erschwert Bemühungen zur Förderung von Frieden und Entwicklung erheblich. Ein Großteil der bisherigen wissenschaftlichen Literatur konzentriert sich darauf, kausale Zusammenhänge zwischen Klimawandel, Konflikt und erzwungener Vertreibung zu untersuchen und vorherzusagen. Weitaus weniger Aufmerksamkeit wurde der Notwendigkeit gewidmet, tatsächliche politische Maßnahmen und Reaktionen zu informieren – insbesondere zur Unterstützung einer klimaresilienten Entwicklung. In diesem Beitrag adressieren wir diese Lücke und entwickeln ein Entscheidungsrahmenwerk, das langfristige Klimareaktionen in von Konflikt und Vertreibung betroffenen Kontexten leiten soll. Aufbauend auf früheren politischen Berichten der Weltbank und den beruflichen Erfahrungen der Autoren schlagen wir vor, dass ein Fokus auf Entscheidungswege dazu beitragen kann, eine langfristige entwicklungspolitische Antwort auf Konflikte, erzwungene Vertreibung und Klimaherausforderungen zu gestalten. Entscheidungswege erfassen die Abfolge von Maßnahmen, die erforderlich sind, um Klimarisiken in von Konflikten und Vertreibung betroffenen Kontexten zu verringern. Sie bieten zudem die Möglichkeit, Klimaanpassungsmaßnahmen – wie Wasserspeicherung oder Flutschutzdämme – mit Friedensförderung und Stabilisierung zu verknüpfen. Fallstudien aus dem Libanon und dem Südsudan illustrieren den Ansatz der Entscheidungswege zur Klimaanpassung in konflikt- und vertreibungsbetroffenen Kontexten.

1. Einführung

Forschung und politische Analyse zu Klimawandel, Migration und Konflikt haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen (Swain et al., 2023; Von Uexkull und Buhaug, 2021). Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Frage nach der Kausalität – also dem Versuch, die komplexen kausalen Verflechtungen zwischen diesen Themenbereichen zu entwirren (z. B. Abel et al., 2019), wobei Klima meist als „Treiber“ sicherheitspolitischer Risiken betrachtet wurde. Während die Kausalitätsforschung wichtige Einblicke in einige der möglichen Kanäle geliefert hat, über die der Klimawandel menschliche Mobilität und Konflikte beeinflussen kann, wurde ihr zugleich mangelnde Nuancierung und Kontextsensibilität vorgeworfen (Brzoska und Fröhlich, 2016). Darüber hinaus führten solche Analysen zu Aussagen über Konflikt-Klima-Zusammenhänge – insbesondere im Kontext des syrischen Bürgerkriegs –, die gesamtwirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen weitgehend außer Acht ließen und somit sowohl aus politischer als auch aus wissenschaftlicher Perspektive wenig hilfreich oder gar unzulässig waren (Daoudy, 2020; de Châtel, 2014; Fröhlich, 2016).

Wir argumentieren hier, dass sich die Forschung statt auf die Quantifizierung und Modellierung kausaler Verbindungen zwischen Klima, Migration und Konflikt stärker auf Fragen der Politikgestaltung und Maßnahmenentwicklung konzentrieren sollte. Dies würde den dringenden Bedarf adressieren, Bewegungen von Menschen antizipieren und dauerhafte Lösungen für durch Konflikt und Klima verursachte Vertreibung finden zu können (Afrikanische Union und Internationale Organisation für Migration, 2024). Ein Fokus auf Lösungen und politische Gestaltung würde zudem Regierungen in konfliktbetroffenen Gebieten dabei unterstützen, sich zu Klimasicherheitsfragen zu positionieren und knappe Entwicklungsressourcen zielgerichtet zur Minderung von Klimasicherheitsrisiken einzusetzen (International Crisis Group, 2025).

Eine auf politische Gestaltung und Maßnahmenentwicklung ausgerichtete Perspektive erfordert ein Verständnis zweier Interaktionsmuster: Erstens die Auswirkungen von Klimarisiken – einschließlich Gefährdung, Exposition und Verwundbarkeit – auf Bemühungen zur Bewältigung langwieriger Konflikte und Migration. Beispielsweise gibt es wenig Wissen über Dürre- und Hochwasserrisiken, denen zwangsvertriebene Bevölkerungen in Flüchtlingslagern unter extremen Klimaszenarien ausgesetzt sind, oder über die langfristigen Auswirkungen kurzfristiger humanitärer Reaktionen auf Hochwasserrisiken in Konfliktgebieten. Zweitens die Auswirkungen von Klimaanpassungs- oder -minderungsmaßnahmen auf Vertreibung und Konfliktrisiken. So besteht etwa wenig Wissen über potenzielle Risiken von Konflikten und Vertreibung, die sich aus Investitionen in klimabezogene Infrastrukturen (z. B. Flutschutzdämme, Bewässerung) in bestimmten Kontexten ergeben können.

Diese Perspektive konzentriert sich auf eben diese Wechselwirkungen und stellt ein Entscheidungsrahmenwerk zur Bewertung von Optionen vor, mit denen Herausforderungen im Zusammenhang mit erzwungener Vertreibung und Konflikten begegnet werden kann, ohne gleichzeitig die Klimarisiken für die Bevölkerung zu verschärfen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle wasserwirtschaftlicher Maßnahmen in der Beeinflussung der Wechselwirkungen zwischen Vertreibungsreaktionen und Klimarisiken. Erzwungene Vertreibung wird verstanden als Situationen, in denen Einzelpersonen oder Gemeinschaften aufgrund von Konflikten, Gewalt, Verfolgung oder Menschenrechtsverletzungen ihre Heimat verlassen oder fliehen.

2. Förderung klimaresilienter Entwicklung in Situationen langwieriger Vertreibung

2.1. Entscheidungspunkte und Pfadabhängigkeiten beeinflussen den Erfolg entwicklungspolitischer Reaktionen

Bei der Reaktion auf langanhaltende Vertreibungssituationen stehen politische Entscheidungsträger häufig vor Zielkonflikten zwischen kurzfristig unkoordinierten Maßnahmen zur Bewältigung akuter Risiken (z. B. Trinkwassermangel, provisorische Flutschutzdämme) und langfristigen Maßnahmen zur Lösung struktureller Probleme (z. B. Bereitstellung nachhaltiger Wasserversorgung, Raumordnung zur Reduzierung von Hochwasserexposition) (Borgomeo et al., 2021). Diese Zielkonflikte sind zeitgebunden und können dadurch Pfadabhängigkeiten und Verfestigungen erzeugen, welche die Fähigkeit eines Landes beeinflussen, langfristig Stabilität und klimaresiliente Entwicklung zu erreichen. Daher müssen politische Entscheidungsträger sich in verschiedenen Phasen einer anhaltenden Vertreibungskrise bewusst sein, dass ihre Maßnahmen langfristige politische Ziele wie Klimaresilienz und Frieden untergraben oder fördern können. Aufbauend auf Borgomeo et al. (2021) schlagen wir ein Rahmenwerk vor (siehe Abbildung 1), das drei Entscheidungspunkte identifiziert, an denen spezifische Zielkonflikte künftige Entwicklungs- und Klimaresilienzpfade prägen:

• Prävention sowie Koordination und Planung vor der Krise

• Reaktion auf langanhaltende erzwungene Vertreibung

• Vorbereitung auf Wiederaufbau und Rückkehr

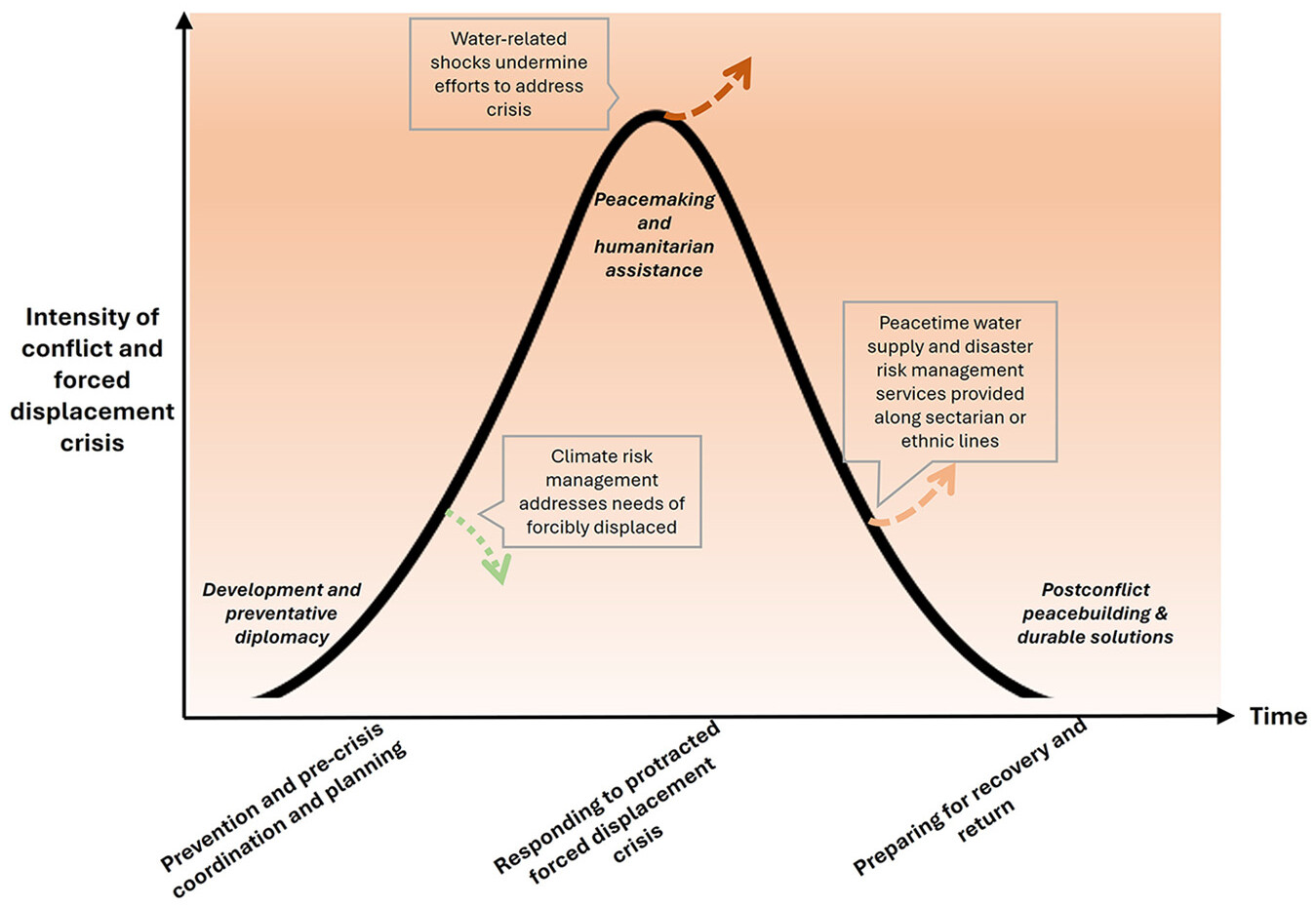

Abbildung 1. Entscheidungspunkte und Auswirkungen klima- und wasserbezogener Ereignisse in verschiedenen Phasen des Konflikt- und Vertreibungszyklus. Adaptiert nach Lund (1996).

Das Rahmenwerk passt Lunds Friedens- und Konfliktzyklus (Lund, 1996) an den spezifischen Fall von Reaktionen auf Klimawandel, Konflikte und erzwungene Vertreibung an. Die glockenförmige Kurve in Abbildung 1 stellt in stilisierter Form den möglichen Verlauf einer komplexen Krise aus erzwungener Vertreibung und Konflikt dar. Die vertikale Achse zeigt die Intensität der Krise, die horizontale den Zeitverlauf. Verschiedene Konflikt- und Vertreibungskrisen verlaufen unterschiedlich: Durch geeignete Maßnahmen lassen sich Eskalationen verhindern oder zumindest abmildern. Gleichzeitig können klimainduzierte Ereignisse die Bewältigung der Krise erschweren, etwa durch die Verstärkung von Gewaltkonflikten oder die Verlängerung von Vertreibungszyklen.

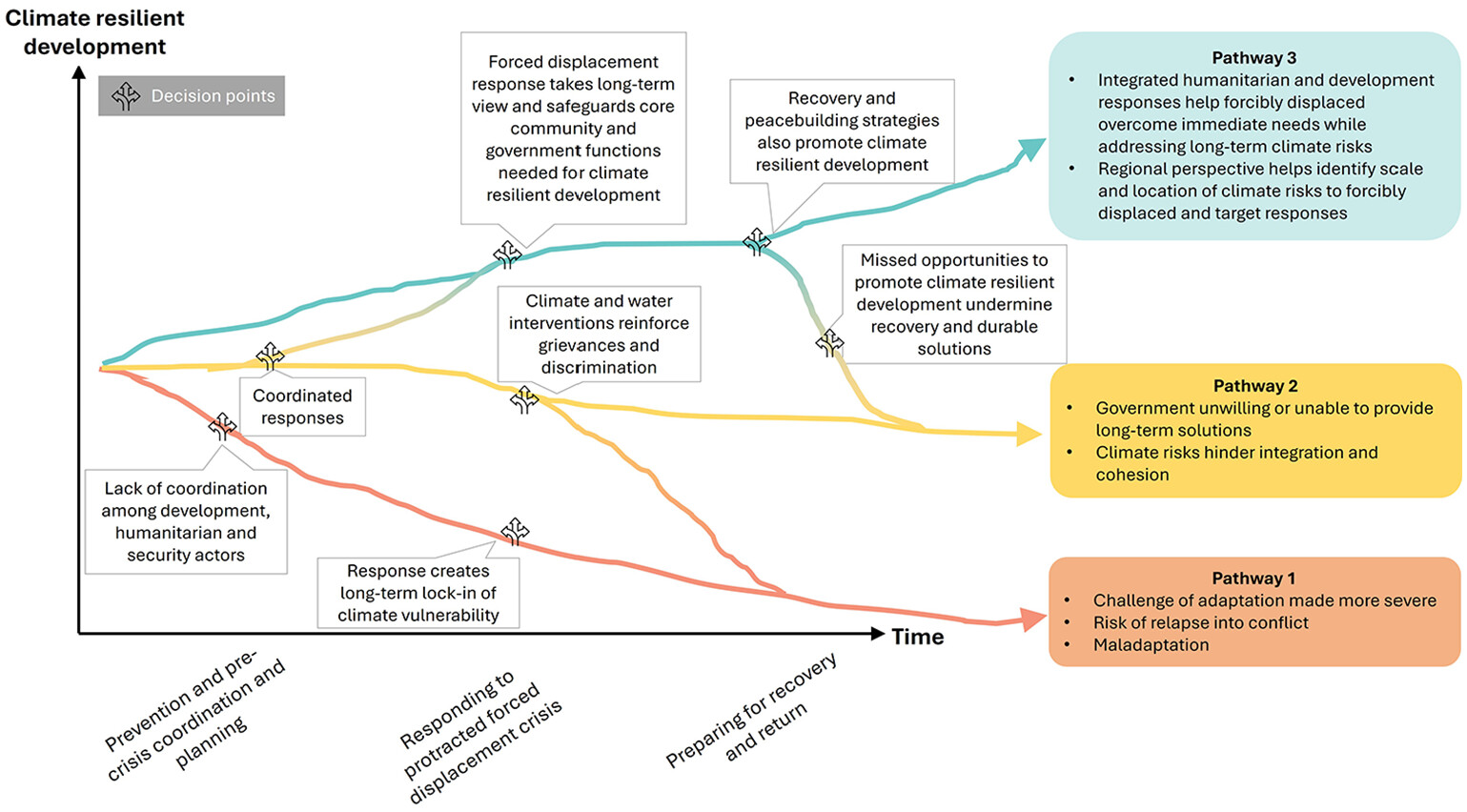

An jedem der Entscheidungspunkte in Abbildung 1 müssen politische Entscheidungsträger Zielkonflikte zwischen der Deckung kurzfristiger Bedürfnisse und der Verfolgung langfristiger Entwicklungsziele abwägen. Im Zeitverlauf stehen sie vor einer Reihe von Entscheidungen, die einen bestimmten „Pfad“ und damit die möglichen Ergebnisse vorzeichnen. Abbildung 2 zeigt drei Beispielpfade (von links nach rechts), die sich je nach getroffenen Entscheidungen an den drei Entscheidungspunkten ergeben. Auch wenn Zeitpunkt und Reaktionen kontextspezifisch sind, treten diese Entscheidungspunkte typischerweise in jeder langanhaltenden Vertreibungssituation auf, sodass das in Abbildungen 1 und 2 dargestellte Rahmenwerk allgemein auf verschiedene Kontexte anwendbar ist.

Abbildung 2. Entscheidungspunkte formen drei beispielhafte Pfade zur Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit Klimawandel, erzwungener Vertreibung und Konflikten.

Prävention sowie Koordination und Planung vor der Krise

Am Entscheidungspunkt 1, also in einer Phase, in der sich die Krise noch nicht manifestiert hat, ist der Aufbau von Vorsorgestrukturen durch Koordination zwischen Entwicklungs-, humanitären und sicherheitspolitischen Akteuren entscheidend. Entwicklungsakteure haben Zugang zu Ministerien und Dienstleistern und sollten sicherstellen, dass jene öffentlichen Stellen, die mit der Bereitstellung klimabezogener Informationen (z. B. hydrometeorologischer Dienste), Wasserbewirtschaftung und Daseinsvorsorge betraut sind, funktionale Verbindungen zu humanitären und sicherheitsrelevanten Akteuren aufbauen (World Bank, IKRK und UNICEF 2021).

Entwicklungsakteure sollten die Datenerhebung und den Austausch von Informationen fördern, um ein gemeinsames Verständnis unter allen Beteiligten im Bereich klimabezogener Sektoren in fragilen Kontexten zu schaffen. Ein gemeinsames Verständnis über die Verfügbarkeit von Wasserressourcen und belastbare Fördermengen (also jene Wassermengen, die ohne Erschöpfung oder Versalzung nachhaltig genutzt werden können) sowie über Wasser-Governance-Strukturen kann dafür sorgen, dass humanitäre Akteure besser einschätzen können, wann und wo Wasserressourcen im Krisenfall gefährdet oder erschöpft sein könnten.

Ein solches gemeinsames Verständnis schließt auch die Kartierung kritischer, miteinander verbundener Infrastrukturen ein – insbesondere im Bereich Energie, Digitalisierung und Wasser – und soll sicherstellen, dass es keine Single Points of Failure gibt, deren Ausfall das gesamte System lahmlegen könnte (Weinthal und Sowers, 2020). Ebenso sollte ein gemeinsames Verständnis über Hochwasser- und Dürregefahren entwickelt werden, um zu vermeiden, dass Krisenreaktionen unbeabsichtigt die Exposition gegenüber Klimarisiken verschärfen – etwa durch die Ansiedlung von Flüchtlingscamps in hochwassergefährdeten Gebieten.

Reaktion auf langanhaltende erzwungene Vertreibung

Während einer lang anhaltenden Vertreibungskrise stehen politische Entscheidungsträger vor erheblichen Zielkonflikten zwischen kurzfristigen Maßnahmen zur Deckung unmittelbarer Bedürfnisse und langfristigen Ansätzen zur Behebung struktureller Schwächen im jeweiligen Sektor (Abbildung 2, Entscheidungspunkt 2). Eine zu starke Abhängigkeit von temporären Lösungen durch humanitäre Akteure oder private Anbieter kann langfristig die Fähigkeit institutioneller Akteure untergraben, Klimarisiken zu verstehen, Aufsichtsfunktionen wahrzunehmen und Dienstleistungen bereitzustellen. Paradoxerweise kann dies sogar die Verwundbarkeit gegenüber Klimarisiken verstärken und eine sogenannte Lock-in-Situation erzeugen, in der temporäre Maßnahmen einen Übergang zu nachhaltiger, langfristiger Klimaanpassung verzögern oder verhindern (Pfad 1 in Abbildung 2). Zwei Beispiele veranschaulichen typische Zielkonflikte an Entscheidungspunkt 2:

Im Bereich der Wasserversorgung könnten private Wasserverkäufer ein Interesse daran haben, die Kontrolle über die Verteilung des Wassers auch nach Ende der Krise zu behalten, was den Übergang zu einem nachhaltigen und bezahlbaren Versorgungsmodell erschwert. Sie könnten es zudem unterlassen, Wasserquellen vor Verschmutzung oder Übernutzung zu schützen, oder gezielt neue Brunnen bohren lassen – was eine unkontrollierte Ausbreitung unlizenzierter Nutzer fördert und die Dürreanfälligkeit im Zuge des Klimawandels verschärft. Ein solcher Pfad wurde etwa im Jemen beobachtet, wo die Mehrheit der Stadtbevölkerung durch privat betriebene Tanklastwagen mit Wasser versorgt wird – mit erheblichen Folgen für Bezahlbarkeit, öffentliche Gesundheit, nachhaltige Wassernutzung und langfristige Dürre-Resilienz (Abu-Lohom et al., 2018).

Im Fall des Hochwasserrisikomanagements für zwangsvertriebene Gemeinschaften können kurzfristige Reaktionen tiefgreifende Folgen für deren zukünftige Klimaresilienz und Verwundbarkeit haben. Zwangsvertriebene siedeln sich häufig auf marginalem Land an, das besonders hochwasser- und erdrutschgefährdet ist. Dieses Muster wurde u. a. in Kolumbien (Few et al., 2021), Sierra Leone (Gbanie et al., 2018) und dem Südsudan (Borgomeo et al., 2023) beobachtet. Nach Ende der Krise und des Konflikts sind diese Gemeinschaften besonders stark von Klimafolgen betroffen, da sie in hochgefährdeten Gebieten leben. Hinzu kommt, dass diese Siedlungen auf marginalem Land oft als illegal gelten und deshalb von der öffentlichen Infrastruktur ausgeschlossen bleiben – was wiederum historische Ungleichheiten neu aufleben lassen kann, die Rückfälle in Konflikte begünstigen und den Aufbau von staatlicher Legitimität und Vertrauen erschweren.

Obwohl Themen wie Ressourcennachhaltigkeit, Schutz der Wasserquellen oder Raumplanung auf den ersten Blick nicht prioritär erscheinen, sind sie wesentliche Elemente eines entwicklungspolitischen Ansatzes zur Bewältigung von Vertreibungskrisen an Entscheidungspunkt 2. Oft haben kurzfristige Maßnahmen – wie das Bohren eines Brunnens – langfristige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit sowohl kurzfristiger als auch langfristiger Interventionen, etwa durch Erschöpfung oder Verschmutzung von Wasserressourcen. Ebenso können temporäre Lösungen für Siedlungsprobleme die Exposition gegenüber Klimarisiken noch verschärfen.

Ein entwicklungspolitischer Ansatz, der sowohl akute Bedürfnisse adressiert als auch strukturelle Herausforderungen angeht, ist besser geeignet, langfristige Klimaresilienz und Stabilität zu erreichen. Im Bereich der Wasserversorgung bedeutet dies, den Einsatz vorhandener Wasserressourcen zu optimieren und die Nachfrage zu steuern (z. B. durch Reduzierung des Wasserverbrauchs), um zusätzlichen Druck auf ohnehin knappe Ressourcen zu vermeiden (Borgomeo et al., 2021). Im Bereich des Hochwasserrisikomanagements bedeutet es, integrierte Lösungen aus grauer und grüner Infrastruktur einzusetzen und Strategien zur Nutzung von Überflutungsflächen (z. B. Zonierung) zu verfolgen. Ein langfristiger Ansatz kann zudem kurzfristige humanitäre Maßnahmen mit Unterstützungsleistungen für die Geschäftskontinuität von Wasserversorgern und Wasserbehörden kombinieren – etwa durch einmalige Kapitalzuschüsse oder gezielte Personalprogramme zur Vermeidung von Know-how-Abwanderung.

Obwohl ein entwicklungspolitischer Ansatz dabei hilft, Probleme im Wassersektor von Aufnahmeländern anzugehen, ist seine Umsetzung in der Praxis oft herausfordernd. In ohnehin politisch fragilen und finanziell angespannten Kontexten sind Regierungen unter Umständen nicht willens oder in der Lage, zwangsvertriebenen Gemeinschaften Wasserdienstleistungen oder Schutz zu bieten. Dies überlässt die Deckung der unmittelbaren Bedürfnisse vulnerabler Bevölkerungsgruppen häufig humanitären Akteuren oder unregulierten privaten Anbietern. Diese kurzfristigen Reaktionen können jedoch langfristig kontraproduktiv sein, da sie Muster der Inklusion und Exklusion zwischen aufnehmender Bevölkerung und zwangsvertriebenen Gruppen erzeugen und so Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt erschweren können (Pfad 2 in Abbildung 2). Wenn aufnehmende Gemeinschaften den Eindruck gewinnen, dass zwangsvertriebene Menschen durch humanitäre Akteure besser versorgt werden, kann dies zu Unmut gegenüber den Vertriebenen und gegenüber dem Staat führen. Während temporäre Lösungen oft als der einfachere Weg erscheinen, um auf Vertreibung zu reagieren, können sie langfristig Alternativen verbauen und Aufnahmeländer in unvorteilhaften Pfaden festsetzen. Unterschiedliche Reaktionen auf die Syrien-Krise in Jordanien, Libanon und der Türkei verdeutlichen dieses Problem: Die Wassersicherheit zwangsvertriebener Menschen und ihrer Aufnahmegemeinschaften hängt maßgeblich davon ab, ob und in welchem Ausmaß das jeweilige Aufnahmeland bereit und in der Lage war, einen langfristigen entwicklungspolitischen Ansatz zu verfolgen – anstelle kurzfristiger Notlösungen.

Vorbereitung auf Wiederaufbau und Rückkehr

Ein dritter Entscheidungspunkt bezieht sich auf eine Postkonflikt-Situation, in der es um Wiederaufbau, Friedensförderung und mögliche Rückkehr der zwangsvertriebenen Menschen geht. In dieser Phase müssen wasser- und klimabezogene Maßnahmen in umfassendere Pläne zur Versöhnung integriert werden. Dazu zählen die Ausweitung der Grundversorgung in Lagern und informellen Siedlungen, die Instandsetzung der Infrastruktur und der Ausbau der Kapazitäten bestehender städtischer Wassersysteme zur Deckung der gestiegenen Nachfrage (Pfad 3 in Abbildung 2). Beispielsweise kann ein hoher Anteil von Geflüchteten in städtischen Gebieten den Wasserbedarf deutlich steigern – und damit den Bedarf, bestehende Versorgungs- und Abwassersysteme aufzurüsten oder in manchen Fällen sogar zu erweitern. Diese Nachfrageentwicklung unterscheidet sich von temporären Nachfragespitzen, wie sie durch Wetterlagen oder gesundheitspolitische Maßnahmen (z. B. COVID-19-Lockdowns) ausgelöst werden. Im Gegensatz dazu führt erzwungene Vertreibung zu einem dauerhaften Anstieg der Nachfrage nach Dienstleistungen, was eine langfristige Planung und Reaktion erforderlich macht. Für Wasserversorger und Dienstleistungsanbieter bietet die Wiederherstellung und der Ausbau der Versorgung die Chance, die Dienstleistungsqualität für alle Nutzerinnen und Nutzer zu verbessern – und dabei diskriminierende Praktiken zu vermeiden, die bestimmten Gruppen Vorteile verschaffen und somit zur Fragilität beitragen können (Sadoff et al., 2017).

Ein entwicklungspolitischer Ansatz für Wiederaufbau und Rückkehr sollte zudem eine regionale Perspektive einnehmen. Nach einer langwierigen Vertreibungskrise können sich neue wirtschaftliche Realitäten und Anreize herausbilden. In manchen Fällen beabsichtigen zwangsvertriebene Menschen möglicherweise gar nicht, in ihre Herkunftsregion zurückzukehren (wie von einigen syrischen Geflüchteten berichtet) (IPA, 2020). In solchen Fällen kann es wirtschaftlich sinnvoller sein, knappe finanzielle Mittel in den Ausbau der Wasserinfrastruktur im Aufnahmeland zu investieren, statt in den Wiederaufbau der Herkunftsregion. Eine regionale Perspektive ermöglicht es außerdem, Potenziale für die gemeinsame Nutzung grenzüberschreitender Wasserressourcen zu erkennen und regional vorteilhafte Formen der Wasserbewirtschaftung zu entwickeln.

3. Erkenntnisse zur Ausbalancierung und zeitlichen Abstimmung entwicklungspolitischer Maßnahmen zur Bewältigung von Klima-, Konflikt- und Vertreibungskrisen

Libanon: Die Bedürfnisse der zwangsvertriebenen Menschen und der Aufnahmegemeinschaften in Krisensituationen adressieren

Auf dem Höhepunkt der Syrienkrise im Jahr 2014 schätzten die libanesischen Behörden, dass rund 1,5 Millionen syrische Geflüchtete nach Libanon eingereist waren – was einem Bevölkerungsanstieg von fast 25 % entspricht (World Bank, 2018). Der Libanon entschied sich gegen die Einrichtung von Flüchtlingslagern, sodass sich die Mehrheit der Syrerinnen und Syrer in städtischen und ländlichen Gebieten innerhalb libanesischer Gemeinschaften niederließ. Der plötzliche Anstieg der Nachfrage nach Dienstleistungen setzte die ohnehin begrenzte und schlecht funktionierende Infrastruktur stark unter Druck. Das Umweltministerium schätzte 2014, dass die inländische Wassernachfrage um 43 Millionen m³ auf 70 Millionen m³ pro Jahr gestiegen sei – was einem nationalen Anstieg der Gesamtnachfrage um 8 bis 12 % entspricht (Ministry of Environment of Lebanon, 2014). Diese Krise vollzog sich vor dem Hintergrund zunehmender klimabedingter Gefahren wie Dürren infolge des Klimawandels sowie chronischer Wasserknappheit durch jahrzehntelange Unterinvestition in das Wassersystem und rapide steigende Nachfrage (World Bank, 2017).

Angesichts dieser Situation (Entscheidungspunkt 2 oben) verfolgte die Republik Libanon mit Unterstützung der Weltbank eine langfristige Reaktionsstrategie, die gezielt in Aufnahmegemeinschaften investierte – mit Vorteilen sowohl für die lokale Bevölkerung als auch für syrische Geflüchtete. Anstatt ein paralleles Unterstützungssystem ausschließlich für die Vertriebenen zu schaffen, richtete sich das Municipal Services Emergency Project an beide Gruppen – durch Infrastruktur- und Sozialmaßnahmen (World Bank, 2018). Soziale Interventionen auf Gemeindeebene waren dringend und unerlässlich, um die Wasser- und Energieversorgung zu ergänzen und das langfristige Ziel sozialer Kohäsion und verbesserter Lebensbedingungen zu unterstützen. Auf Grundlage von Konsultationen identifizierten die Gemeinden zwölf soziale Maßnahmen in fünf Themenfeldern – Umweltbewusstsein, Beschäftigungstraining, Qualifizierungsmaßnahmen, Gesundheit und sozialer Zusammenhalt – für libanesische und syrische Teilnehmende, mit besonderem Fokus auf Frauen, Jugendliche und Kinder (World Bank, 2018). Die Infrastrukturmaßnahmen orientierten sich an den dringendsten Prioritäten der Gemeinden, die ebenfalls in partizipativen Prozessen mit Vertriebenen und Aufnahmebevölkerung gemeinsam ermittelt wurden. Dazu zählte beispielsweise der Einsatz von Solarpumpen zur Verbesserung der Wasserversorgungssicherheit und zur Deckung des wachsenden Wasserbedarfs. Ein zusätzlicher Vorteil war die Senkung der Stromkosten für das finanziell geschwächte Wasserversorgungsunternehmen.

Südsudan: Wasser als Ermöglicher dauerhafter Lösungen für zwangsvertriebene Menschen

Südsudan ist die Hauptquelle für Flüchtlinge in Subsahara-Afrika und beherbergt eine der größten Binnenvertriebenenpopulationen (IDPs) weltweit (UNHCR, 2025). Das Land weist eine vielschichtige Zusammensetzung aus Binnenvertriebenen, Asylsuchenden, Geflüchteten, Rückkehrern, Staatenlosen und Personen mit Staatenlosigkeitsrisiko auf. Gleichzeitig zählt Südsudan zu den weltweit am stärksten vom Klimawandel betroffenen Ländern. Laut dem INFORM Risk Index 2024 rangiert es als das zweitgefährdetste Land im Hinblick auf Naturgefahren wie Überschwemmungen und Dürren. Während erzwungene Vertreibung traditionell mit bewaffneten Konflikten in Verbindung gebracht wurde, haben in den letzten Jahren zunehmend wasserbezogene Katastrophen – insbesondere Überschwemmungen – zu großflächiger Binnen- und grenzüberschreitender Vertreibung geführt (UNHCR, 2021). Diese alarmierenden Daten machen Südsudan zu einem globalen Brennpunkt, an dem dringend Maßnahmen an der Schnittstelle von Klimawandel, erzwungener Vertreibung und Konflikt notwendig sind.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes befindet sich Südsudan in einer Phase relativer Stabilität mit einem akuten Bedarf, die Bedürfnisse von Binnenvertriebenen und Rückkehrenden zu adressieren (Entscheidungspunkt 3). Seit 2018 erlebt das Land beispiellose Überschwemmungen, die zu langanhaltenden Vertreibungszyklen beigetragen haben. Diese Fluten stehen in direktem Zusammenhang mit Niederschlagsmustern in der Region der Afrikanischen Großen Seen, wo der Bahr el Jebel (Weißer Nil) entspringt, sowie in den äthiopischen Hochländern. Aufgrund der sehr flachen Topographie und der undurchlässigen Böden in Südsudan halten sich Überschwemmungen lange und stellen eine dauerhafte Herausforderung für die Klimaanpassung dar. Darüber hinaus befindet sich das Land in einer Wasser- und Abwasserversorgungskrise – etwa 60 % der Bevölkerung nutzen unsichere Wasserquellen, die ein erhebliches Kontaminationsrisiko bergen (Borgomeo et al., 2023).

Entscheidungsträger sehen sich mit erheblichen Zielkonflikten konfrontiert: zwischen kurzfristigen Übergangslösungen und langfristig tragfähigen Ansätzen, die die Grundlage für nachhaltige Dienstleistungen und Hochwasserrisikomanagement bilden. In Südsudan wurde die Wasserversorgung als ein zentrales Handlungsfeld erkannt, in dem der Übergang von rein humanitären Maßnahmen zu langfristigen Lösungen notwendig ist. Das Beispiel zeigt, wie Reaktionen auf Entscheidungspunkt 3 dazu beitragen können, schrittweise die Klimaresilienz und Wassersicherheit zu verbessern und gleichzeitig den akuten Bedürfnissen zwangsvertriebener Menschen gerecht zu werden.

Die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser in Rückkehrgebieten oder bei lokaler Integration gehört zu den sechs vorrangigen Handlungsfeldern der Strategie für dauerhafte Lösungen in Südsudan (2021). Dies unterstreicht, dass Wasserverfügbarkeit ein entscheidender Faktor für die staatliche Antwort auf erzwungene Vertreibung ist. Die Strategie erkennt an, dass ohne Zugang zu Wasser- und Sanitärversorgung Prozesse wie lokale Integration, freiwillige Rückkehr und Umsiedlung nicht möglich sind. Dauerhafte Lösungen gelten als erreicht, wenn betroffene Personen keine spezifischen Unterstützungs- oder Schutzbedarfe mehr in Bezug auf Vertreibung haben – und damit der Vertreibungszyklus abgeschlossen ist.

Die Regierung von Südsudan und verschiedene humanitäre Partner haben eine WASH-Übergangsstrategie für ehemalige Schutzräume für Zivilpersonen (Protection of Civilian Sites, PoC) entwickelt. Ziel ist es, die Verantwortung für Betrieb und Instandhaltung der WASH-Infrastruktur schrittweise auf die lokale Bevölkerung und die zuständigen Behörden zu übertragen. Die Strategie, umgesetzt durch die WASH exPoC Task Force, zielt auf den Kapazitätsaufbau lokaler Behörden ab, die künftig verantwortlich und rechenschaftspflichtig für die regelmäßige Bereitstellung von Dienstleistungen sein sollen – und so die Grundlage für dauerhafte Lösungen wie Rückkehr oder lokale Integration schaffen (WASH Cluster South Sudan, 2021). In mehreren Regionen werden auf Standortebene sektorübergreifende Übergangspläne entwickelt – unter anderem für Sicherheit, Dienstleistungen und Beteiligung der Gemeinden (WASH Cluster South Sudan, 2022).

Die Bereitstellung dauerhafter Lösungen für erzwungene Vertreibung in Südsudan ist äußerst komplex: In vielen Landesteilen herrscht weiterhin fragile Sicherheitslage, und die Auswirkungen des Klimawandels nehmen zu. Die Anstrengungen des Landes zur Entwicklung langfristiger Lösungen im Bereich der Wasserversorgung zeigen jedoch, dass eine vorausschauende Perspektive auf Vertreibung möglich ist – eine, die humanitäre Maßnahmen ergänzt, sich auf mittelfristige sozioökonomische Aspekte konzentriert, staatlich gesteuert ist und besonderes Augenmerk auf Institutionen und politische Rahmenbedingungen legt.

Obwohl die Wasserversorgung in den Plan der Regierung für dauerhafte Lösungen integriert wurde, bleibt die Problematik von Hochwasserrisiken im Kontext des Klimawandels weitgehend unbehandelt. Dies stellt erhebliche Herausforderungen dar, den Zyklus der erzwungenen Vertreibung zu durchbrechen und Klimaanpassungsfähigkeit im Land aufzubauen. Das Ausmaß der Hochwasserproblematik sowie die Gefahr regionaler Ausbreitung erfordern verstärkte regionale und internationale Aufmerksamkeit für Klimasicherheitsrisiken in Südsudan (International Crisis Group, 2025). Forschung und Politik sollten sich darauf konzentrieren, Chancen zu identifizieren, Klimaanpassungsmaßnahmen mit umfassenderen Versöhnungs- und Stabilisierungseffekten auf lokaler und nationaler Ebene zu verknüpfen.

4. Diskussion und Fazit

Diese Perspektive legt den Fokus auf die Gestaltung von Interventionen zur Bewältigung komplexer Herausforderungen an der Schnittstelle von Klimawandel, Migration und Konflikt. Sie betont, dass bei der Umsetzung humanitärer Maßnahmen die zeitliche Abfolge und Zielkonflikte berücksichtigt werden müssen, um bestehende Verwundbarkeiten nicht zu verstetigen oder Chancen für eine klimafreundliche Entwicklung nicht zu verzögern. Außerdem wird hervorgehoben, dass Entwicklungs- und humanitäre Akteure enger zusammenarbeiten sollten, um ihre Perspektiven abzustimmen und einen gewissen Bereitschaftsgrad für den Krisenfall zu schaffen. Die Perspektive identifiziert drei spezifische Entscheidungspunkte, die die Planung und Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren aus Humanitärem, Sicherheits- und Entwicklungssektor im Krisenmanagement fokussieren können.

Rahmenwerke, die auf Pfaden und Entscheidungspunkten basieren – wie das hier vorgestellte –, haben sich als nützlich erwiesen, um Entscheidungsprozesse und Interventionsdesign im Bereich der Wassersicherheit (Garrick und Hall, 2014) sowie der Klimaanpassung unter Unsicherheit (Haasnoot et al., 2024) zu steuern. Ihre Anwendung im Bereich humanitär-entwicklungspolitischer Interventionen ist jedoch begrenzt und vermutlich stark von den Kulturen und Zielsetzungen der beteiligten Akteure geprägt. Zudem erfordert der Fokus auf Entscheidungspunkte und Pfade Kapazitäten für Monitoring sowie die Identifikation und Bewertung von Optionen – Fähigkeiten, die in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten oft fehlen.

Für die Zukunft sollte sich die Forschung darauf konzentrieren, Modelle und Rahmenwerke zu entwickeln, die wirksame politische Reaktionen an der Schnittstelle von Klimawandel, Migration und Konflikt unterstützen und überwachen können. Erstens sollte versucht werden, Typologien für Klimaanpassungs- und Wasserinterventionen zu entwickeln, um Konflikt- und Vertreibungsauswirkungen zu adressieren, einschließlich einer Bewertung ihres Potenzials, Konflikt- und Gewalt-Risiken zu erhöhen (siehe Gilmore und Buhaug, 2021, als Beispiel für Klimaschutzpolitiken). Typologien helfen, Interventionen zu gestalten und Erfahrungen geographisch und kontextuell vergleichbar zu machen. Zweitens sollte sich Forschung weniger auf Ex-Post-Analysen oder Zukunftsprognosen fokussieren, sondern stärker auf sorgfältiges Monitoring und Evaluation laufender Klimaanpassungs- sowie Konfliktlösungs- und Friedensförderungsmaßnahmen. Das unterstützt frühe Phasen der Politikumsetzung (einschließlich der oben genannten Optionenbewertung und Monitoringstrategien), erleichtert Lernprozesse und hilft bei der frühzeitigen Erkennung von Rückfallrisiken in Konflikte. Schließlich haben Analysten verschiedene Herausforderungen beim Zugang zu Klimafinanzierung in konflikt- und vertreibungsbetroffenen Kontexten hervorgehoben (Cao et al., 2021; Meijer und Ahmad, 2024). Die Forschung sollte Chancen untersuchen, wie Klimafinanzierung den Übergang von humanitären zu langfristigen Entwicklungsansätzen in fragilen und konfliktbehafteten Kontexten unterstützen kann. Dazu gehört die Entwicklung von Rahmenwerken zur Bewertung der Beiträge von Projekten zu den Zielen der Geldgeber sowie verbesserte Evidenz zum dringenden Bedarf an Klimaanpassung für konfliktbetroffene und zwangsvertriebene Gemeinschaften weltweit.

Danksagung

Die in diesem Artikel geäußerten Erkenntnisse, Interpretationen und Schlussfolgerungen sind ausschließlich die der Autoren. Sie repräsentieren nicht notwendigerweise die Ansichten der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung/Weltbank und ihrer verbundenen Organisationen, der Geschäftsführenden Direktoren der Weltbank oder der von ihnen vertretenen Regierungen, noch der Global Water Security and Sanitation Partnership.

Finanzierung

Die Autor:innen geben an, für Forschung, Verfassung und/oder Veröffentlichung dieses Artikels folgende finanzielle Unterstützung erhalten zu haben: Dieser Artikel basiert teilweise auf Kapitel 4 des Weltbank-Berichts Ebb and Flow, Volume 2: Water in the Shadow of Conflict in the Middle East and North Africa. Er profitierte daher von Finanzierung durch die Weltbank und die Global Water Security and Sanitation Partnership.

Angabe zur Datenverfügbarkeit

Dieser Artikel basiert nicht auf neuen Daten, sondern enthält fachpraktische Einsichten, die auf der Erfahrung der Autor:innen beruhen.

Literaturverzeichnis

Abel G. J., Brottrager M., Cuaresma J. C., Muttarak R. (2019). Climate, conflict and forced migration. Global Environmental Change, 54, 239–249.

Abu-Lohom N. M., Konishi Y., Mumssen Y., Zabara B., Moore S. M. (2018). Water supply in a war zone: A preliminary analysis of two urban water tanker supply systems in the Republic of Yemen. World Bank Publications.

African Union and International Organisation for Migration. (2024). Africa Migration Report. Second Edition. PUB2023/132/R. African Union.

Borgomeo E., Chase C., Godoy N. S., Kwadwo V. O. (2023). Rising from the depths: Water security and fragility in South Sudan. World Bank Publications.

Borgomeo E., Jägerskog A., Zaveri E., Russ J., Khan A., Damania R. (2021). Ebb and flow: Volume 2. Water in the shadow of conflict in the Middle East and North Africa. World Bank Publications.

Brzoska M., Fröhlich C. (2016). Climate change, migration and violent conflict: vulnerabilities, pathways and adaptation strategies. Migration and Development, 5(2), 190–210.

Cao Y., Alcayna T., Quevedo A., Jarvie J. (2021). Exploring the conflict blind spots in climate adaptation finance. Synthesis Report. London: Overseas Development Institute. Enable Finance for Climate-Change Adaptation in Conflict Settings. London. Retrieved December 12, 2023, from www.odi.org/en/publications/exploring-the-conflict-blind-spots-in-climate-adaptationfinance/

Daoudy M. (2020). The origins of the Syrian conflict: Climate change and human security. Cambridge University Press.

de Châtel F. (2014). The role of drought and climate change in the Syrian uprising: Untangling the triggers of the revolution. Middle Eastern Studies, 50(4): 521–535.

Few R., Ramírez V., Armijos M. T., Hernández L. A. Z., Marsh H. (2021). Moving with risk: Forced displacement and vulnerability to hazards in Colombia. World Development, 144, 105482.

Fröhlich C. J. (2016). Climate migrants as protestors? Dispelling misconceptions about global environmental change in pre-revolutionary Syria. Contemporary Levant, 1(1), 38–50.

Garrick D., Hall J. W. (2014). Water security and society: Risks, metrics, and pathways. Annual Review of Environment and Resources, 39(1), 611–639.

Gbanie S. P., Griffin A. L., Thornton A. (2018). Impacts on the urban environment: Land cover change trajectories and landscape fragmentation in post-war Western Area, Sierra Leone. Remote Sensing, 10(1), 129.

Gilmore E. A., Buhaug H. (2021). Climate mitigation policies and the potential pathways to conflict: Outlining a research agenda. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 12(5), e722.

Haasnoot M., Di Fant V., Kwakkel J., Lawrence J. (2024). Lessons from a decade of adaptive pathways studies for climate adaptation. Global Environmental Change, 88, 102907.

International Crisis Group. (2025). Eight priorities for the African Union in 2025. Crisis Group Africa Briefing N°205. International Crisis Group.

IPA (Innovations for Poverty Action). (2020). “Returning home? Conditions in Syria, not Lebanon, drive the return intentions of Syrian refugees.” Policy brief. https://www.poverty-action.org/publication/returning-home-conditions-syria-not-lebanon-drive-return-intentions-syrian-refugees.

Lund Michael S. (1996)., “Early Warning and Preventive Diplomacy.” In Crocker CA, Hampson FO, Aall P (Eds.), Managing global chaos: sources of and responses to international conflict (pp. 379–402). U.S. Institute of Peace.

Meijer K., Ahmad A. S. (2024). Unveiling challenges and gaps in climate finance in conflict areas. SIPRI.

Ministry of Environment of Lebanon. (2014). Lebanon environmental assessment of the Syrian conflict and priority interventions. MOE/EU/UNDP Report, Beirut. https://goo.gl/5c9DQa.

Sadoff C. W., Borgomeo E., De Waal D. (2017). Turbulent waters: Pursuing water security in fragile contexts. World Bank Publications.

Swain A., Bruch C., Ide T., Lujala P., Matthew R., Weinthal E. (2023). Environment and security in the 21st century. Environment and Security, 1(1-2), 3–9.

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). (2021). Mid-year trends. UNHCR.

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). (2025). South Sudan. Global appeal 2025 situation overview. UNHCR.

Von Uexkull N., Buhaug H. (2021). Security implications of climate change: A decade of scientific progress. Journal of Peace Research, 58(1), 3–17.

WASH Cluster South Sudan (2021) WASH transition strategy for former POC/IDP sites in South Sudan. WASH cluster South Sudan, Juba.

WASH Cluster South Sudan (2022) South Sudan WASH cluster strategy 2022–2023. WASH Cluster South Sudan, Juba.

Weinthal E., Sowers J. (2020). The water-energy nexus in the Middle East: Infrastructure, development, and conflict. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 7(4), e1437.

World Bank (2017) Beyond scarcity: Water security in the Middle East and North Africa. World Bank.

World Bank (2018) Lebanon—Municipal services emergency project. Implementation completion report. ICR4600. World Bank Publications.

World Bank, ICRC (International Committee of the Red Cross) and UNICEF (United Nations Children’s Fund) (2021) Joining forces to combat protracted crises: humanitarian and development support for water and sanitation providers in the Middle East and North Africa. World Bank.

First published in :

Edoardo Borgomeo ist außerordentlicher Professor für Wassertechnik an der Universität Cambridge. Zuvor war er Mitarbeiter der Weltbank und arbeitete dort an nationalen Wasserressourcenmanagementprojekten, dem Dialog über internationale Gewässer sowie an Strategien zur Entsalzung und Abwasserwiederverwendung. Zuvor arbeitete er bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen in Rom und am Internationalen Wassermanagementinstitut in Sri Lanka.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!