Defense & Security

¿Puede la SAFE hacer que Europa sea segura? De una potencia civil a una potencia militar

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: Jul.07,2025

Jul.07, 2025

SAFE (‘Security Action for Europe’) es un instrumento financiero introducido por la Comisión Europea para reforzar las capacidades de defensa entre los Estados miembros de la UE. Propuesto en marzo de 2025 como parte del plan de carácter más amplio ‘ReArm Europe/Readiness 2030’, la SAFE tiene como objetivo proporcionar hasta €150 mil millones en préstamos para finales de la década, destinados a apoyar la adquisición conjunta de defensa y fortalecer la Base Tecnológica e Industrial de Defensa Europea (EDTIB, por sus siglas en inglés). [1] Esta iniciativa está impulsada por la preocupación ante un posible ataque ruso y la creciente incertidumbre sobre el compromiso de seguridad a largo plazo de Estados Unidos con Europa. Para calificar para el financiamiento de la SAFE, el 65% del valor de un proyecto debe provenir de empresas dentro de la UE, el Espacio Económico Europeo o Ucrania.

El Consejo de la UE adoptó formalmente la SAFE el 27 de mayo de 2025. La SAFE forma parte del plan ‘ReArm Europe/Readiness 2030’, con un presupuesto de €800 mil millones, que también incluye otros pilares como la flexibilidad fiscal (cláusulas de escape nacionales), fondos de cohesión y movilización de capital privado. Parece que varios factores geopolíticos y estratégicos han impulsado la creación de la SAFE. En primer lugar, está el caso de la agresión rusa en curso en Ucrania. La guerra, que comenzó en febrero de 2022, ha expuesto deficiencias en las capacidades de defensa europeas y ha resaltado la necesidad de un rearme rápido y una mayor autosuficiencia [2]. El retorno de la guerra de alta intensidad en suelo europeo ha llevado a una reevaluación de las prioridades en materia de defensa. En segundo lugar, el cambio en el papel de Estados Unidos. Existen preocupaciones sobre una reducción en el apoyo militar estadounidense, particularmente a raíz de los cambios políticos en Washington [3]. En tercer lugar, los expertos señalan el problema de las brechas de capacidad y debilidades industriales. La UE ha identificado carencias críticas en áreas como defensa aérea y antimisiles, drones y movilidad militar. La necesidad de aumentar la producción y reducir la dependencia de proveedores no europeos ha impulsado la creación de la iniciativa SAFE. En cuarto lugar, el apoyo a Ucrania. La SAFE incluye disposiciones para integrar la industria de defensa ucraniana, asegurando un respaldo continuo a Kiev en medio de las incertidumbres en las alianzas globales [4].

En la historia reciente, es la idea de François Duchêne de la “Europa Potencia Civil” (CPE, por sus siglas en inglés) la que ha dominado los debates sobre el papel de Europa y las instituciones europeas en el mundo. El concepto de Duchêne de la CPE se refiere a un papel particular para Europa en el mundo, que enfatiza los medios de influencia no militares y la promoción de valores internacionales. La idea original de Duchêne, formulada a principios de los años 70, sugería que Europa podría desempeñar un papel distintivo basado en la política de bajo perfil, actores no estatales, influencias ideacionales y la interdependencia internacional en lugar del poder militar tradicional. El concepto de CPE resalta el potencial de Europa para ejercer un poder considerable no militar, combinando una dimensión de poder similar al de un “Estado Comercial Europeo” con una perspectiva de política exterior normativa destinada a promover valores como la igualdad, la justicia y la preocupación por las personas con bajos ingresos en el extranjero. [5] Avanzando al siglo XXI, Ian Manners propone otro concepto igualmente influyente: el de “poder normativo”. El argumento principal de Ian Manners es que la Unión Europea (UE) debe entenderse no solo en términos de concepciones tradicionales de “poder civil” o “poder militar”, sino más bien como un “poder normativo” en las relaciones internacionales. Manners sostiene que el papel internacional de la UE se basa fundamentalmente en su capacidad para moldear normas y definir lo que se considera “normal” en la política mundial. Este poder normativo proviene del contexto histórico único de la UE, su estructura política híbrida y su base constitucional, que la predisponen a actuar normativamente promoviendo principios como la paz, la libertad, la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos. Manners argumenta que esta dimensión normativa es crucial para comprender la identidad y la influencia internacional de la UE, como lo ejemplifica la activa campaña de la UE por la abolición internacional de la pena de muerte. Manners enfatiza que el poder de la UE radica menos en sus capacidades militares o económicas y más en su capacidad para difundir normas y reformular los estándares internacionales, haciendo del concepto de “Europa como poder normativo” no una contradicción, sino una forma significativa de poder en la política mundial. [6] Poco después, Lisbeth Aggestam propone otro concepto respecto a la naturaleza y el papel de la Unión Europea en el mundo: el de “poder ético”. El concepto de “Europa como poder ético” (EPE, por sus siglas en inglés) en la política exterior de la UE representa un cambio de enfoque, pasando de lo que la UE “es” a lo que la UE “hace”. Este concepto articula la ambición de la UE de ser un actor global proactivo que no solo actúe como un modelo positivo a seguir, sino que también trabaje activamente para transformar el mundo hacia un “bien común global”. Esto implica que la UE asuma nuevas tareas en la gestión de crisis, el mantenimiento de la paz, la construcción de estados y la reconstrucción de estados fallidos, complementando sus roles ya existentes en ayuda al desarrollo y asistencia humanitaria. La UE se posiciona como una “fuerza para el bien” y como constructora de paz en el mundo, justificando en estos términos la adquisición de capacidades tanto civiles como militares. [7] El EPE abarca tanto el poder civil como el militar, así como el poder social y material, ampliando así el alcance más allá de conceptos anteriores como el de poder civil en Europa, propuesto por Duchêne, y el de poder normativo, enfatizado por Manners, los cuales se centraban principalmente en la influencia civil y normativa. El concepto de EPE también reintroduce las dimensiones internacional y nacional en el análisis del papel de la UE, reconociendo la importancia de los intereses de los Estados miembros y admitiendo que los intereses materiales y las consideraciones éticas a menudo se superponen. Es importante destacar que el EPE no se presenta como una realidad empírica, sino como un concepto que abre nuevas líneas de reflexión crítica sobre el papel de la UE, sus motivaciones y los dilemas éticos en su política exterior. El EPE reconoce la complejidad de una política exterior ética, dadas las visiones contradictorias sobre el orden y la justicia en el mundo, así como los desafíos de traducir las ambiciones éticas en prácticas concretas. El concepto invita al análisis de los valores éticos que promueve la UE, la relación entre ética e intereses, el uso justo del poder (incluida la fuerza militar), y los problemas inherentes a la búsqueda de una política exterior ética y coherente. Por el contrario, Karen Smith sostiene que el concepto de CPE está definitivamente muerto, y que la Unión Europea se encuentra ahora en algún punto intermedio dentro de un espectro entre el poder civil y el militar, como la mayoría de los demás actores internacionales. En lugar de debatir si la UE es una potencia civil, el enfoque debería centrarse en analizar críticamente lo que la UE hace y lo que debería hacer en las relaciones internacionales. [8] Según Smith, las implicaciones del uso de medios militares por parte de la UE son significativas y multifacéticas. En primer lugar, la adquisición y el uso de instrumentos militares por parte de la UE desafían la noción de que la UE sigue siendo puramente una “potencia civil”. Aferrarse a la etiqueta de potencia civil estira el término más allá de su punto de ruptura, ya que los medios militares son, por naturaleza, no civiles. Las misiones de mantenimiento de la paz y asistencia humanitaria, que a menudo se consideran actividades civiles, con frecuencia implican la participación de personal militar y pueden transformarse en operaciones militares, lo que difumina aún más la distinción entre los roles civiles y militares. En segundo lugar, al utilizar instrumentos militares — incluso como herramienta “residual” para proteger otros medios — la UE complica la distinción clara entre poder civil y militar. Esto da lugar a interpretaciones confusas sobre cuándo la UE deja de ser una potencia civil, haciendo difícil establecer un punto de ruptura claro o evaluar los cambios dentro del espectro civil-militar. En tercer lugar, el uso de medios militares señala un cambio desde una identidad internacional posmoderna basada en el derecho hacia un enfoque más tradicional de la política de poder. Esta militarización corre el riesgo de desacreditar la visión anterior de la UE de transformar las relaciones internacionales mediante el derecho y la influencia civil únicamente. La UE se aproxima más a un modelo “hobbesiano”, en el que la fuerza militar respalda a la diplomacia, lo que puede socavar su identidad posmoderna única y su poder blando. En cuarto lugar, el uso de la fuerza militar plantea cuestiones complejas sobre los fines y los medios de la UE, incluidas las justificaciones para intervenir, la legitimidad de la coerción y el control democrático sobre las decisiones de política exterior. Por último, el uso continuo de medios militares exige superar las categorizaciones simplistas de potencia civil y avanzar hacia un análisis más matizado de lo que la UE realmente hace en las relaciones internacionales. La UE, como la mayoría de los actores, se sitúa en algún punto del espectro entre el poder civil y el militar, y sus capacidades militares deben ser evaluadas críticamente en lugar de ser descartadas o minimizadas. Con esto en mente, veamos a la UE como un actor militar.

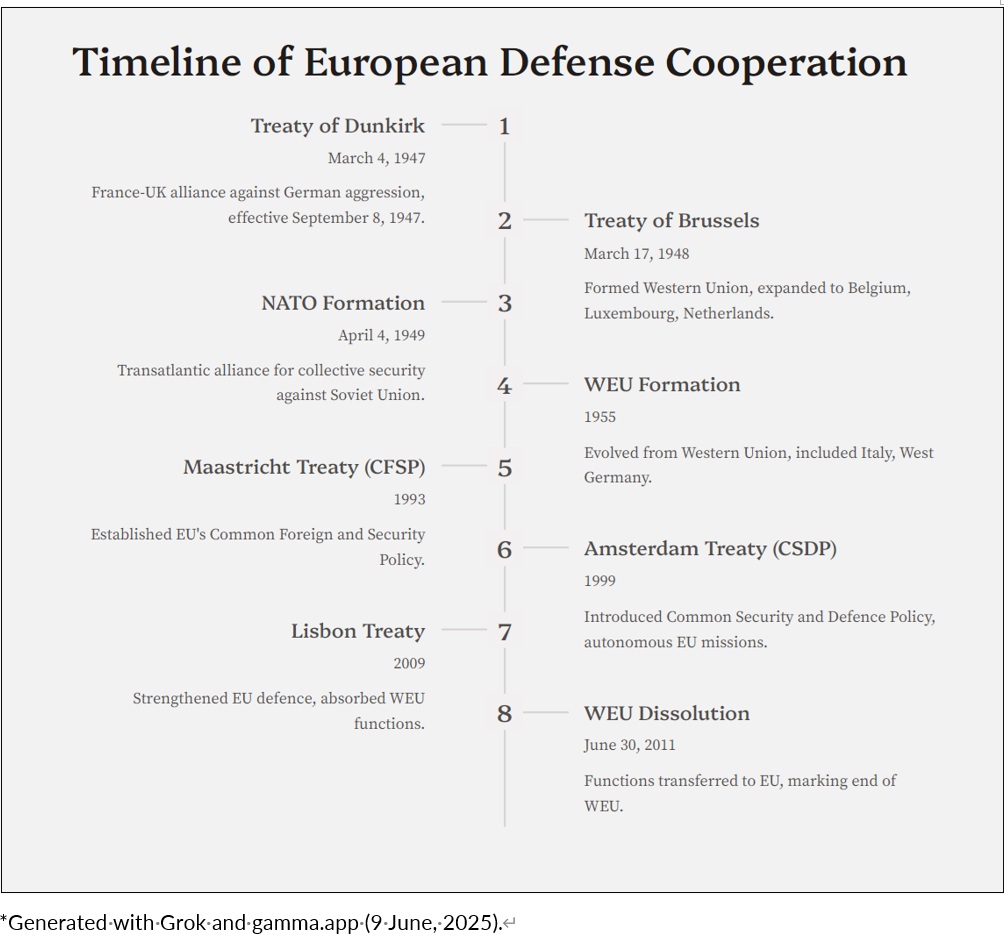

Firmado el 4 de marzo de 1947, el Tratado de Dunkerque fue una alianza bilateral entre Francia y el Reino Unido, cuyo objetivo principal era prevenir una nueva agresión alemana tras la Segunda Guerra Mundial. El Tratado entró en vigor el 8 de septiembre de 1947 y tenía como fecha de expiración el año 1997. El tratado también fue visto como un pretexto para la defensa contra la URSS. Dicho tratado sentó las bases para una colaboración formal en defensa dentro de Europa, haciendo énfasis en la asistencia mutua y la alianza. [9] En 1948, el Tratado de Bruselas amplió este marco, incluyendo a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, y estableció la Unión Occidental. Esta alianza se centraba en la defensa, así como en la cooperación económica, cultural y social. Para 1955, tras la firma del Tratado de Bruselas Modificado, el Tratado evolucionó hacia la Unión Europea Occidental (UEO), con Italia y Alemania Occidental como nuevos miembros, marcando así el establecimiento de una estructura de defensa europea más amplia. Paralelamente, el Tratado del Atlántico Norte fue firmado el 4 de abril de 1949, estableciendo la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con 12 países, incluidos Estados Unidos, Canadá y varias naciones de Europa Occidental, con el fin de contrarrestar la expansión soviética. El Artículo 5 de la OTAN, que estipula que un ataque contra un miembro es considerado un ataque contra todos, se convirtió en una piedra angular de la seguridad transatlántica. Durante la Guerra Fría, la OTAN funcionó como un baluarte contra la influencia soviética, con una cooperación militar y política significativa entre sus miembros. Aunque la UEO era secundaria frente a la OTAN, desempeñó un papel complementario. En 1950, sus estructuras de defensa fueron transferidas a la OTAN, lo que redujo su autoridad, aunque continuó activa fomentando la colaboración europea en defensa. Sus funciones sociales y culturales fueron transferidas al Consejo de Europa en 1960, con un enfoque renovado en la seguridad y defensa. El fin de la Guerra Fría en la década de 1990 impulsó una mayor autonomía europea en materia de defensa. El Tratado de Maastricht de 1993 estableció la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE, con el objetivo de coordinar la política exterior y la seguridad. Esto fue seguido por el Tratado de Ámsterdam de 1999, que introdujo la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), permitiendo a la UE llevar a cabo misiones militares y civiles de manera independiente. La Declaración de Saint-Malo de 1998, impulsada por la Guerra de Kosovo, respaldó una política europea de seguridad y defensa, incluyendo el desarrollo de fuerzas militares autónomas. El Acuerdo ‘Berlín Plus’ de 2002 permitió a la UE el acceso a medios de la OTAN para operaciones de mantenimiento de la paz, reflejando la estrecha cooperación entre ambas organizaciones. La Declaración de Petersberg de 1992, originalmente bajo la UEO, definió tareas como operaciones humanitarias y de rescate, que luego fueron incorporadas a la PCSD. El Tratado de Lisboa de 2009 fortaleció aún más las capacidades de defensa de la UE, incorporando la cláusula de defensa mutua de la UEO. Esto hizo que la UEO quedara obsoleta, lo que llevó a su disolución el 30 de junio de 2011, transfiriendo sus funciones a la UE. El Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea y el Centro de Satélites, anteriormente entidades de la UEO, fueron integrados al marco institucional de la UE en 2002, marcando una consolidación en materia de defensa.

La UE como actor militar

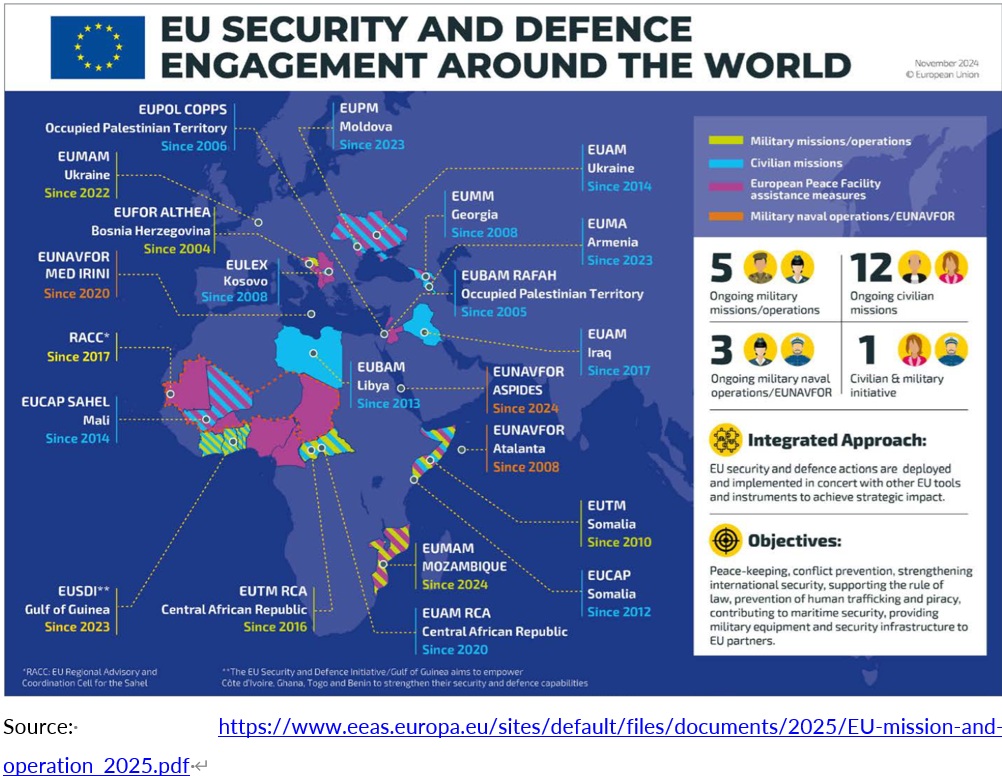

Hasta mediados de 2025, la Unión Europea cuenta con aproximadamente 3,500 efectivos militares y 1,300 efectivos civiles desplegados en todo el mundo. Desde que se lanzaron las primeras misiones y operaciones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en 2003, la UE ha llevado a cabo más de 40 operaciones en el extranjero, utilizando misiones tanto civiles como militares en varios países de Europa, África y Asia. Hasta el día de hoy, hay 21 misiones y operaciones de la PCSD en curso, que incluyen: 12 misiones civiles, 8 misiones militares, y 1 iniciativa combinada de carácter civil y militar. [10]

Según la propia Unión Europea, “el objetivo de sus Misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) es ayudar a prevenir o resolver conflictos y crisis, fortalecer las capacidades de los países socios y, en última instancia, proteger a la Unión Europea y a sus ciudadanos. Las decisiones de la UE para desplegar una misión u operación generalmente se toman a solicitud del país socio que recibe la asistencia y/o con base en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, siempre con pleno respeto al derecho internacional. Estas decisiones tienen en cuenta los intereses de seguridad de la UE, los esfuerzos estratégicos de la UE y las estrategias de compromiso regional. Se adaptan a las circunstancias locales y a las tareas que deben implementarse”. [11] Los académicos que investigan el tema concluyen que las motivaciones políticas detrás de las operaciones militares de la UE son complejas, impulsadas por una combinación de intereses nacionales, consideraciones estratégicas y dinámicas internas de la propia UE. Aunque la UE suele justificar sus operaciones con retórica humanitaria, el despliegue sostenido de fuerzas militares suele estar motivado por consideraciones estratégicas y políticas más amplias. La influencia de Estados miembros clave, como Francia, Alemania y el Reino Unido, desempeña un papel importante en la configuración de la agenda militar de la UE. Sin embargo, la capacidad de la UE para proyectar influencia está limitada por divisiones internas y limitaciones de recursos.

Intereses Nacionales

Una de las motivaciones políticas más significativas detrás de las operaciones militares de la Unión Europea es la búsqueda de intereses nacionales por parte de sus Estados miembros. Aunque la UE suele presentarse como un bloque unificado, la decisión de desplegar operaciones militares está fuertemente influenciada por los intereses de sus miembros más poderosos, en particular Francia, Alemania y el Reino Unido. Estos Estados frecuentemente utilizan las operaciones militares de la UE como un medio para avanzar en sus propios intereses estratégicos y económicos, mientras los presentan como acciones colectivas de la Unión. Por ejemplo, Francia ha sido un actor clave en varias operaciones militares de la UE en África, como la misión EUFOR en Chad y la República Centroafricana (RCA). Críticos argumentan que estas operaciones estuvieron motivadas por intereses geoestratégicos y económicos franceses en la región, más que por preocupaciones meramente humanitarias. [12] De manera similar, la Operación Naval Atalanta de la UE, frente a la costa de Somalia, fue influenciada por los intereses de los Estados miembros con rutas de comercio marítimo significativas en la zona. [13] La predominancia de los intereses nacionales también se evidencia en el proceso de toma de decisiones de la UE. Los Estados miembros a menudo priorizan sus preocupaciones de seguridad y económicas por encima de los objetivos generales de la UE, lo que genera inconsistencias en el despliegue de operaciones militares. Por ejemplo, la reticencia de la UE a intervenir en la guerra del Líbano de 2006, a pesar de los planes iniciales para una operación militar, se debió principalmente a intereses nacionales divergentes entre los Estados miembros. [14]

Política de poder y cultura estratégica

Las operaciones militares de la Unión Europea también están moldeadas por la política de poder dentro de la Organización. La distribución del poder entre los Estados miembros desempeña un papel crucial en la determinación del alcance y la naturaleza de estas operaciones. Francia, en particular, ha desempeñado históricamente un papel clave. La UE suele justificar sus operaciones militares mediante retórica humanitaria, enfatizando la necesidad de proteger a los civiles, prevenir abusos de los derechos humanos y promover la estabilidad en zonas de conflicto. Sin embargo, esta retórica a menudo oculta consideraciones estratégicas más pragmáticas. Por ejemplo, la intervención de la UE en la República Democrática del Congo (RDC) en 2006 fue presentada oficialmente como una operación humanitaria, pero también estuvo motivada por los intereses estratégicos de los Estados miembros de la UE en los recursos naturales de la región y su estabilidad política. [15] Del mismo modo, la Operación Naval Sophia de la UE, en el mar Mediterráneo, fue inicialmente justificada como una respuesta humanitaria ante la crisis migratoria. No obstante, la operación también cumplía objetivos estratégicos, como el fortalecimiento de las capacidades de seguridad marítima de la UE y el abordaje de prioridades políticas de Estados miembros como Italia y Francia. [16] La brecha entre la retórica humanitaria y la realidad estratégica es un tema recurrente en las operaciones militares de la UE. Aunque las preocupaciones humanitarias pueden desempeñar un papel en la justificación inicial de la intervención, el despliegue sostenido de fuerzas militares suele estar impulsado por consideraciones estratégicas y políticas más amplias. [17]

Ucrania y la participación de la UE contra Rusia

La Unión Europea ha condenado de forma constante las acciones de Rusia, considerándolas una violación del derecho internacional, y ha apoyado el derecho de Ucrania a la autodefensa. Esto incluye esfuerzos diplomáticos para aislar a Rusia y una coordinación estrecha con socios como Estados Unidos y la OTAN. La candidatura de Ucrania a la UE, concedida en junio de 2022, refleja objetivos de integración a largo plazo, aunque se espera que el proceso tome varios años. [18] Hasta mayo de 2025, la UE ha impuesto 17 paquetes de sanciones, dirigidos a la economía, el sector militar y personas individuales de Rusia. Estas sanciones también incluyen medidas contra Bielorrusia, Irán y Corea del Norte por apoyar a Rusia. Su objetivo es debilitar la capacidad bélica rusa, con paquetes recientes centrados en prohibiciones de exportación y medidas para evitar su elusión. [19] La UE ha comprometido €147.9 mil millones en ayuda, distribuidos de la siguiente manera: €50.3 mil millones para apoyo militar, €77 mil millones para asistencia financiera y humanitaria, y €17 mil millones para apoyo a refugiados. Esto incluye armas, entrenamiento, ayuda de emergencia y apoyo a los refugiados ucranianos bajo el Mecanismo de Protección Temporal. Para contrarrestar los efectos de la guerra, la UE redujo sus importaciones de gas ruso del 40% en 2021 al 15% en 2023, diversificando así sus fuentes de energía. También ha facilitado las exportaciones de grano ucraniano a través de corredores de solidaridad, en respuesta a la seguridad alimentaria mundial. [20] Ahora bien, por noble que parezca, y aunque encaje con la autopercepción de las élites de Bruselas (la UE como fuerza del bien), los críticos del apoyo de Occidente a Ucrania plantean algunos puntos contundentes: Primero, cuanto más se prolonga la guerra, más destruida queda Ucrania y mayor es el número de ucranianos muertos. Segundo, a mayor duración del conflicto, mayor es el riesgo de escalamiento, lo cual representa una amenaza para todo el continente europeo. Tercero, pese a los informes de los medios tradicionales, la Federación Rusa parece haberse adaptado para operar eficazmente a pesar de las sanciones, lo que podría fortalecer su economía a corto y mediano plazo, y más importante aún, acercarla a China y Corea del Norte. Finalmente, como toda guerra sirve como campo de pruebas para nuevas tecnologías, los rusos, norcoreanos y chinos están obteniendo información invaluable sobre la naturaleza de la guerra moderna, lo cual se considera parte de la próxima Revolución en Asuntos Militares (RMA, por sus siglas en inglés).

Para responder a la pregunta planteada al inicio de este análisis, “¿Puede la SAFE hacer que Europa esté segura?”, el autor de este texto se mantiene escéptico, por decir lo menos. Parece que, a pesar de algunas intenciones iniciales de poner fin a la guerra en Ucrania tan pronto como en abril de 2022, son las élites europeas, especialmente las de Francia, Alemania y Polonia, quienes apoyan la prolongación, si no la escalada, del conflicto ucraniano, potencialmente a costa de la seguridad de todo el continente europeo y definitivamente a expensas de los ucranianos y de su país.

First published in :

World & New World Journal

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!