Defense & Security

Может ли инициатива SAFE обеспечить безопасность Европы?

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: Jul.07,2025

Jul.07, 2025

В данной статье рассматривается Европейский союз как военная держава. В начале представляется инициатива SAFE – Security Action for Europe как финансовый инструмент, призванный сделать ЕС значительной военной силой. Вторая часть статьи посвящена обзору дискуссий о природе ЕС (гражданской, нормативной, этической и военной). Затем кратко излагается история европейского оборонного сотрудничества. Центральная часть анализа исследует ключевые особенности ЕС как военной силы, для которой характерен разрыв между заявленными мотивами и фактическим применением военных и политических средств. Статья завершается выражением скептицизма в отношении роли SAFE в будущем европейской безопасности.

SAFE, геополитика, безопасность, Европа, Украина.

SAFE (Security Action for Europe) — это финансовый инструмент, представленный Европейской комиссией для укрепления оборонных возможностей государств-членов ЕС. Предложенный в марте 2025 года в рамках более широкой инициативы ReArm Europe/Readiness 2030, SAFE нацелен на предоставление до 150 миллиардов евро в виде займов к концу десятилетия для поддержки совместных оборонных закупок и усиления Европейской оборонной технологической и промышленной базы (EDTIB). Инициатива обусловлена опасениями по поводу возможного нападения со стороны России и растущей неопределённостью в отношении долгосрочных гарантий безопасности со стороны США. Чтобы претендовать на финансирование SAFE, 65% стоимости проекта должны приходиться на компании из ЕС, Европейской экономической зоны или Украины.

Совет ЕС официально утвердил SAFE 27 мая 2025 года. SAFE является частью плана ReArm Europe/Readiness 2030 объемом 800 миллиардов евро, который также включает другие элементы, такие как фискальная гибкость (национальные исключения), фонды сплочённости и мобилизацию частного капитала. Создание SAFE обусловлено рядом геополитических и стратегических факторов. Во-первых, продолжающаяся российская агрессия против Украины: война, начавшаяся в феврале 2022 года, выявила недостатки в европейских оборонных возможностях и подчеркнула необходимость быстрого перевооружения и усиления самодостаточности. Возвращение высокоинтенсивной войны на европейскую территорию заставило пересмотреть оборонные приоритетыВо-вторых, вызывает обеспокоенность изменение роли США в регионе. Особенно тревожным выглядит сокращение военной поддержки со стороны Вашингтона на фоне происходящих там политических перемен. В-третьих, эксперты указывают на проблему дефицита возможностей и слабости промышленности. ЕС выявил критические недостатки в таких областях, как противовоздушная и противоракетная оборона, беспилотные системы и военная мобильность. Необходимость нарастить производство и сократить зависимость от неевропейских поставщиков стала движущей силой создания SAFE. В-четвёртых, поддержка Украины. SAFE включает положения об интеграции украинской оборонной промышленности, обеспечивая устойчивую поддержку Киева на фоне неопределённости в глобальных альянсах.

В новейшей истории дебаты о роли Европы и европейских институтов в мире в значительной степени определялись концепцией Франсуа Дюшена — «Европа как гражданская держава» (Civilian Power Europe, CPE). Концепция Дюшена (CPE) предполагает, что Европа может занимать уникальное положение в мире, делая акцент на немилитаристских средствах влияния и продвижении международных ценностей. Эта идея, сформулированная в начале 1970-х годов, предлагала, чтобы Европа опиралась на "низкую политику", деятельность негосударственных акторов, идейное влияние и международную взаимозависимость, а не на традиционную военную силу. Концепция CPE подчёркивает потенциал Европы в оказании значительного немилитаристского влияния, сочетая экономическое могущество «торгового государства» с нормативной внешней политикой, направленной на продвижение таких ценностей, как равенство, справедливость и забота о малоимущих за пределами Европы. Говоря о XXI веке, Иэн Маннерс выдвигает другую, не менее влиятельную концепцию — «нормативная сила». Основной тезис Маннерса заключается в том, что Европейский союз (ЕС) следует рассматривать не только через призму традиционных представлений о «гражданской» или «военной» силе, а скорее как «нормативную силу» в международных отношениях. Он утверждает, что международная роль ЕС в корне основана на способности формировать нормы и определять, что считается «нормальным» в мировой политике. Эта сила проистекает из уникального исторического контекста ЕС, его гибридной политической структуры и конституционной базы, что предрасполагает его к нормативным действиям, направленным на продвижение принципов мира, свободы, демократии, верховенства права и прав человека. Маннерс подчеркивает, что влияние ЕС заключается не столько в его военных или экономических возможностях, сколько в способности распространять нормы и формировать международные стандарты, делая концепцию «нормативной силы Европы» не противоречием, а значимой формой силы в мировой политике. Вскоре после этого Лисбет Аггестам предложила ещё одну концепцию роли и природы Европейского союза — «этическая сила». Концепция «Европы как этической силы» (Ethical Power Europe, EPE) в контексте внешней политики ЕС отражает переход от обсуждения того, чем ЕС «является», к тому, что он «делает». Она выражает стремление ЕС быть активным глобальным актором, который не только служит положительным примером, но и целенаправленно изменяет мир в направлении «глобального общего блага». Это включает новые задачи в области управления кризисами, миротворчества, построения государственности и восстановления несостоявшихся государств, дополняя традиционные роли ЕС в сфере развития и гуманитарной помощи. ЕС позиционирует себя как «сила во благо» и миротворец, оправдывая тем самым приобретение как гражданских, так и военных возможностей. EPE охватывает как гражданские, так и военные аспекты силы, а также социальное и материальное влияние, тем самым расширяя рамки по сравнению с более ранними концепциями, такими как CPE Дюшена и «нормативная сила» Маннерса, сосредоточенными преимущественно на немилитаристском воздействии. Концепция EPE также возвращает в анализ национальные и международные измерения, признавая важность интересов государств-членов и взаимосвязь материальных интересов и этических соображений. Важно отметить, что EPE не представлена как эмпирическая реальность, а скорее как концепт, открывающий новые критические подходы к анализу роли ЕС, его мотивации и этических дилемм во внешней политике. Она признаёт сложность этической внешней политики, учитывая конкурирующие представления о порядке и справедливости в мире, а также трудности в реализации этических амбиций на практике. Концепция побуждает к анализу этических ценностей, продвигаемых ЕС, соотношения этики и интересов, справедливого применения силы (включая военную) и проблем, связанных с реализацией последовательной этической политики. В противоположность этому Карен Смит утверждает, что концепция CPE окончательно устарела, и ЕС теперь находится где-то посередине между гражданской и военной державой, подобно большинству других международных акторов. Вместо споров о том, является ли ЕС гражданской державой, следует критически анализировать, что именно ЕС делает и что он должен делать в международных отношениях. По мнению Смит, применение ЕС военных средств имеет важные и многосложные последствия. Во-первых, обладание и применение ЕС военных инструментов подрывает представление о нём как о «чисто гражданской» державе. Придерживаться этого ярлыка — значит чрезмерно растягивать понятие, поскольку военные средства по своей природе не являются гражданскими. Миротворческие и гуманитарные миссии, часто считающиеся гражданскими, нередко включают участие военных и могут перерасти в полноценные военные операции, тем самым размывая границы между гражданскими и военными функциями. Во-вторых, даже использование военных средств в качестве «резервного» инструмента усложняет различие между гражданской и военной силой. Это приводит к неясности относительно того, в какой момент ЕС перестаёт быть гражданской державой, затрудняя фиксацию чёткой границы или анализ изменений вдоль спектра гражданско-военной силы. В-третьих, использование военной силы сигнализирует об отходе от постмодернистской, основанной на праве международной идентичности в сторону более традиционного подхода к политике силы. Такая милитаризация ставит под угрозу прежнее стремление ЕС трансформировать международные отношения исключительно через право и немилитаристские средства. ЕС всё больше приближается к «гоббсовской» модели, в которой военная сила подкрепляет дипломатию, что может подорвать его уникальную постмодернистскую идентичность и мягкую силу. В-четвёртых, применение военной силы поднимает сложные вопросы о целях и средствах ЕС, включая обоснования интервенций, легитимность принуждения и демократический контроль над внешнеполитическими решениями. Наконец, продолжающееся применение военной силы требует отхода от упрощённых категорий гражданской силы и перехода к более тонкому анализу практической деятельности ЕС в международных отношениях. Подобно большинству акторов, ЕС находится где-то на спектре между гражданской и военной силой, и его военные возможности необходимо анализировать критически, а не игнорировать или приуменьшать. Далее рассмотрим ЕС как военного актора.

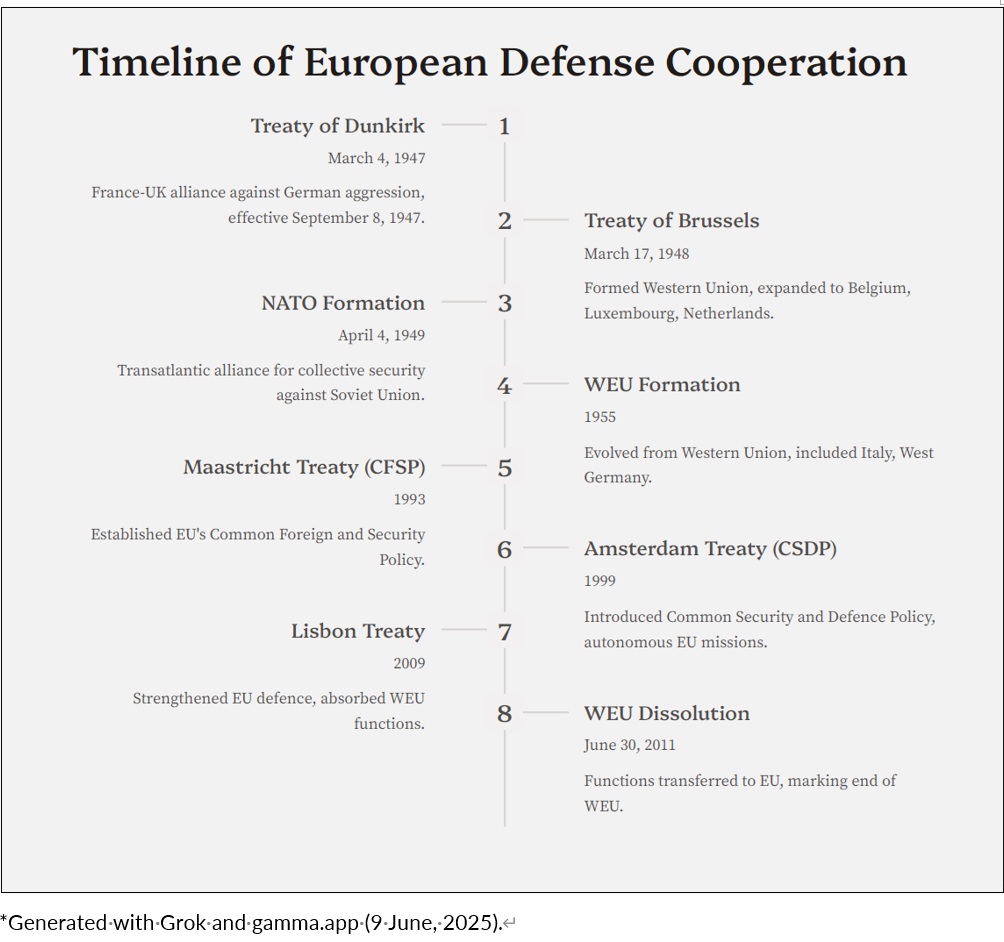

4 марта 1947 года был подписан Дюнкеркский договор — двусторонний союз между Францией и Великобританией, направленный в первую очередь на предотвращение новой германской агрессии после Второй мировой войны. Договор вступил в силу 8 сентября 1947 года и был рассчитан до 1997 года. Он также рассматривался как предлог для обороны от СССР. Этот договор заложил основу формального европейского оборонного сотрудничества, подчеркнув принципы взаимопомощи и союзничества. В 1948 году Брюссельский договор расширил эту структуру, включив Бельгию, Люксембург и Нидерланды, и привёл к созданию Западного союза. Этот альянс был нацелен на сотрудничество в области обороны, экономики, культуры и социальных вопросов. В 1955 году, после подписания Модифицированного Брюссельского договора, он преобразовался в Западноевропейский союз (ЗЕС / WEU), к которому присоединились Италия и Федеративная Республика Германия, что ознаменовало создание более широкой оборонной структуры Европы. Параллельно с этими событиями 4 апреля 1949 года была основана Организация Североатлантического договора (НАТО) 12 странами, включая США, Канаду и несколько государств Западной Европы, с целью сдерживания советской экспансии. Пятая статья НАТО, гласящая, что нападение на одного члена считается нападением на всех, стала краеугольным камнем трансатлантической безопасности. Во время Холодной войны НАТО служила барьером от советского влияния, обеспечивая тесное военное и политическое сотрудничество между участниками. ЗЕС, хотя и играл второстепенную роль по сравнению с НАТО, выполнял вспомогательную функцию. В 1950 году его оборонные структуры были переданы НАТО, что снизило его полномочия, однако организация продолжала деятельность по укреплению европейского оборонного сотрудничества. Социальные и культурные функции ЗЕС были переданы Совету Европы в 1960 году, после чего его фокус сместился исключительно на вопросы безопасности и обороны. Окончание Холодной войны в 1990-х годах вызвало стремление к большей автономии Европы в сфере обороны. Маастрихтский договор 1993 года учредил Общую внешнюю и оборонную политику (CFSP) ЕС, направленную на координацию внешнеполитических и оборонных усилий. Затем последовал Амстердамский договор 1999 года, который ввёл Общую политику безопасности и обороны (CSDP), позволив ЕС проводить как военные, так и гражданские операции независимо. Сен-Малоская декларация 1998 года, спровоцированная войной в Косово, закрепила курс на формирование общеевропейской политики безопасности и обороны, включая создание автономных вооружённых сил. Соглашение «Берлин плюс» 2002 года предоставило ЕС доступ к ресурсам НАТО для миротворческих операций, что отразило тесное взаимодействие между двумя организациями. Петерсбергская декларация 1992 года, первоначально принятая под эгидой ЗЕС, определила задачи, такие как гуманитарные миссии и спасательные операции, которые впоследствии были включены в CSDP. Лиссабонский договор 2009 года ещё более усилил оборонные возможности ЕС, интегрировав положение о взаимной обороне ЗЕС. Это сделало сам ЗЕС избыточным, и он был официально распущен 30 июня 2011 года, с передачей его функций Европейскому союзу. Институт исследований по вопросам безопасности ЕС и Спутниковый центр ЕС, ранее входившие в структуру ЗЕС, были интегрированы в институциональную систему ЕС в 2002 году, что стало важным шагом к консолидации европейской обороны.

*Сгенерировано с помощью Grok и gamma.app (9 июня 2025 года).

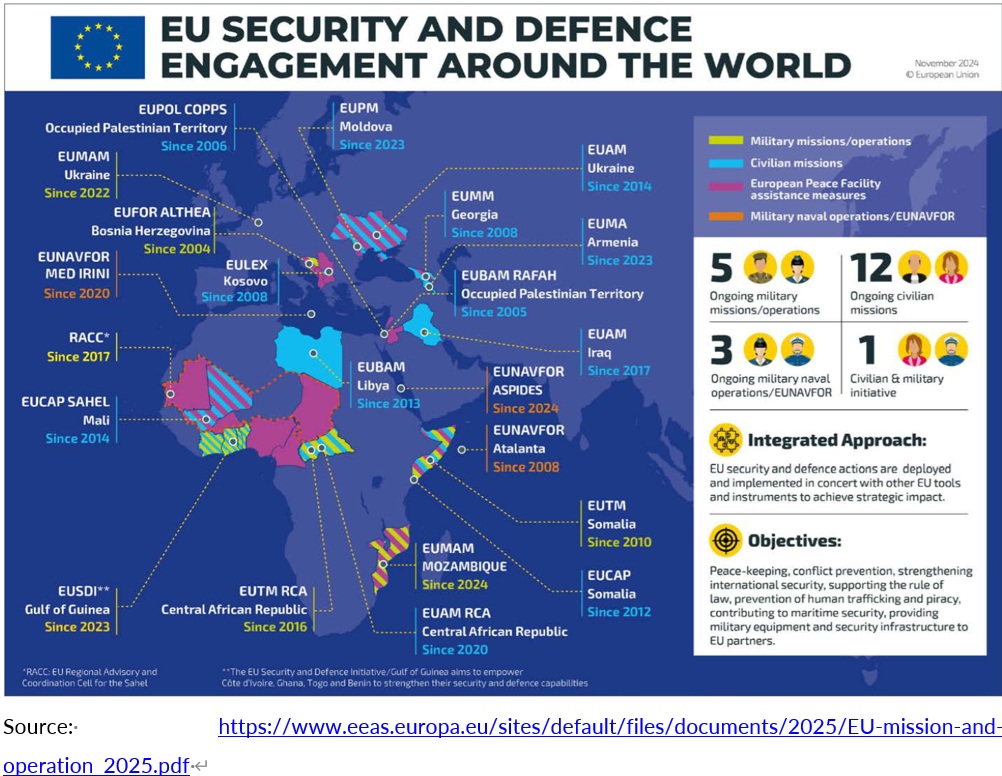

По состоянию на середину 2025 года Европейский союз располагает примерно 3 500 военнослужащими и 1 300 гражданскими специалистами, задействованными по всему миру. С момента запуска первых миссий и операций в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP) в 2003 году ЕС провёл более 40 внешних операций, используя как гражданские, так и военные миссии в различных странах Европы, Африки и Азии. На сегодняшний день действуют 21 миссия и операция ЕС CSDP, включая 12 гражданских, восемь военных и одну смешанную (гражданско-военную).

Источник: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2025/EU-mission-and-operation_2025.pdf

Согласно официальной позиции ЕС: «Целью миссий в рамках Политики безопасности и обороны (CSDP) является предотвращение и урегулирование конфликтов и кризисов, укрепление потенциала стран-партнёров и, в конечном счёте, защита Европейского союза и его граждан. Решения ЕС о развертывании миссий или операций, как правило, принимаются по запросу страны-партнёра, получающей помощь, и/или на основе резолюции Совета Безопасности ООН — всегда с полным соблюдением норм международного права. Эти решения принимаются с учётом интересов безопасности ЕС, стратегических приоритетов и региональной политики вовлечения. Миссии адаптируются к местным условиям и конкретным задачам, подлежащим выполнению.» Исследователи отмечают, что политические мотивы, стоящие за военными операциями ЕС сложны и формируются сочетанием национальных интересов, стратегических соображений и внутренних процессов в самом ЕС. Несмотря на то что ЕС часто оправдывает свои действия гуманитарной риторикой, долгосрочное военное присутствие ЕС, как правило, обусловлено более широкими стратегическими и политическими причинами. Существенное влияние на формирование военной повестки ЕС оказывают ключевые государства-члены, особенно Франция и Германия. Однако способность ЕС проецировать военное влияние ограничивается внутренними разногласиями и ограниченностью ресурсов. Национальные интересы Одним из важнейших факторов политической мотивации военных операций ЕС является преследование национальных интересов государств-членов. Хотя ЕС часто выступает с единых позиций, решения о развертывании военных операций в значительной степени определяются интересами ведущих стран — прежде всего Франции и Германии. Эти государства нередко используют инструменты ЕС в военной сфере как инструмент для реализации собственных стратегических и экономических интересов, представляя это как совместные действия Союза. Так, Франция была ключевым инициатором ряда военных операций ЕС в Африке, таких как миссии EUFOR в Чаде и Центральноафриканской Республике (ЦАР). Критики указывают, что эти операции были мотивированы геостратегическими и экономическими интересами Франции, а не исключительно гуманитарными соображениями. Аналогично, морская операция ЕС «Аталанта» у побережья Сомали была вызвана интересами стран-членов, имеющих значительные морские торговые маршруты в этом регионе. Доминирование национальных интересов особенно заметно в механизме принятия решений ЕС. Страны-члены часто отдают приоритет собственным вопросам безопасности и экономическим интересам, что приводит к непоследовательности в осуществлении военных операций. Например, отказ ЕС от военного вмешательства в ходе войны в Ливане в 2006 году, несмотря на первоначальные планы, был обусловлен расхождением национальных позиций стран-членов. Например, Франция была ключевым инициатором нескольких военных операций Европейского союза (ЕС) в Африке, таких как миссия EUFOR в Чаде и Центральноафриканской Республике (ЦАР). Критики утверждают, что эти операции были мотивированы геостратегическими и экономическими интересами Франции в регионе, а не исключительно гуманитарными соображениями. Аналогичным образом, военно-морская операция ЕС «Аталанта» у побережья Сомали также была обусловлена интересами государств-членов, имеющих значительные морские торговые маршруты в этом районе. Доминирование национальных интересов также отчётливо проявляется в процессе принятия решений в ЕС. Государства-члены часто отдают приоритет своим интересам в области безопасности и экономики, а не более широким целям ЕС, что приводит к несогласованности в развертывании военных операций. Например, нежелание ЕС вмешаться в войну в Ливане в 2006 году, несмотря на первоначальные планы проведения военной операции, в первую очередь объяснялось расхождениями в национальных интересах между государствами-членами. Политика силы и стратегическая культура Военные операции ЕС также формируются под влиянием внутренней политики силы. Распределение влияния между государствами-членами играет ключевую роль в определении масштаба и характера этих операций. Особенно заметную роль традиционно играет Франция. ЕС часто оправдывает свои военные операции гуманитарной риторикой, подчёркивая необходимость защиты гражданского населения, предотвращения нарушений прав человека и содействия стабилизации зон конфликтов. Однако за этой риторикой часто скрываются более прагматичные стратегические расчёты. Например, интервенция ЕС в Демократической Республике Конго (ДРК) в 2006 году официально была представлена как гуманитарная операция. Однако она также была продиктована стратегическими интересами государств-членов ЕС в отношении природных ресурсов региона и его политической стабильности. Аналогично, военно-морская операция ЕС «София» в Средиземном море изначально подавалась как гуманитарный ответ на миграционный кризис. Тем не менее, операция также служила стратегическим целям, таким как укрепление морской безопасности ЕС и реализация политических приоритетов таких стран, как Италия и Франция. Разрыв между гуманитарной риторикой и стратегической реальностью — это повторяющийся мотив в военных операциях Европейского союза (ЕС). Хотя гуманитарные соображения могут играть определённую роль на этапе первоначального обоснования интервенции, устойчивое военное присутствие, как правило, определяется более широкими стратегическими и политическими целями. Украина и позиция ЕС против России ЕС осуждает действия России, рассматривая их как нарушение международного права, и поддерживает право Украины на самооборону. Это включает в себя дипломатические усилия по изоляции России и координацию с партнёрами, такими как США и НАТО. Присвоение Украине статуса кандидата в члены ЕС в июне 2022 года отражает долгосрочные цели интеграции, хотя сам процесс, по прогнозам, может занять годы. К маю 2025 года ЕС ввёл 17 пакетов санкций, направленных против экономики, вооружённых сил и отдельных лиц в России, а также против Беларуси, Ирана и Северной Кореи за поддержку России. Эти меры нацелены на ослабление военного потенциала России, при этом последние пакеты сосредоточены на экспортных ограничениях и борьбе с обходом санкций. ЕС взял на себя обязательства на сумму 147,9 млрд евро помощи, из которых 50,3 млрд направлены на военную поддержку, 77 млрд — на финансовую и гуманитарную помощь, и 17 млрд — на поддержку беженцев. Это включает поставки оружия, обучение, экстренную помощь, а также поддержку украинских беженцев в рамках Механизма временной защиты. Для нейтрализации последствий войны ЕС сократил импорт российского газа с 40% в 2021 году до 15% в 2023 году, диверсифицируя источники энергии. Также ЕС способствует экспорту украинского зерна через так называемые «пути солидарности», способствуя обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Как бы благородно это ни звучало и как бы ни совпадало с самоощущением брюссельских элит, рассматривающих ЕС как силу добра, критики западной поддержки Украины выдвигают ряд серьёзных аргументов. Во-первых, чем дольше продолжается война, тем больше разрушается Украина и тем больше украинцев гибнет. Во-вторых, с затягиванием войны возрастает риск эскалации, которая угрожает безопасности всего европейского континента. В-третьих, несмотря на сообщения в мейнстрим-СМИ, Российская Федерация, по-видимому, адаптировалась к функционированию в условиях санкций, что может даже укрепить её экономику в краткосрочной и среднесрочной перспективе и, что важнее, сблизить её с Китаем и Северной Кореей. Наконец, поскольку каждая война служит испытательным полигоном для новых технологий, россияне, а также северокорейцы и китайцы получают бесценные знания о характере современных вооружённых конфликтов — того, что всё чаще называют новой Революцией в военном деле (Revolution in Military Affairs, RMA).

Чтобы ответить на вопрос, поставленный в начале этого анализа — «Может ли SAFE сделать Европу безопасной?» — автор этого текста, мягко говоря, остаётся скептичным. Создаётся впечатление, что, несмотря на изначальные намерения завершить украинскую войну уже в апреле 2022 года, именно европейские элиты — особенно французские, немецкие и польские — выступают за её затягивание, если не эскалацию, возможно, в ущерб безопасности всего европейского континента и, безусловно, в ущерб самой Украине и её гражданам.

La Rocca, M. (2025, May 27). Defence, final go-ahead for the SAFE fund. Von der Leyen: “Exceptional measures for exceptional times.” Eunews. https://www.eunews.it/en/2025/05/27/defence-final-go-ahead-for-the-safe-fund-von-der-leyen-exceptional-measures-for-exceptional-times/ COUNCIL REGULATION establishing the Security Action for Europe (SAFE) through the reinforcement of European defence industry Instrument. (2025, March 19). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025PC0122&qid=1749479407767 Tidey, A. (2025, May 21). Everything you need to know about SAFE, the EU’s €150bn defence instrument. Euronews. https://www.euronews.com/my-europe/2025/05/21/everything-you-need-to-know-about-safe-the-eus-150bn-defence-instrument/ Scazzieri, L. (2025, March 26). One step forward for Europe’s defence. Centre for European Reform. https://www.cer.eu/insights/one-step-forward-europes-defence Orbie, J. (2006). Civilian Power Europe: Review of the Original and Current Debates. Cooperation and Conflict, 41(1), 123-128. Sage Publications, Ltd. https://www.jstor.org/stable/45084425 Manners, I. (2002). Normative power Europe: A contradiction in terms? Journal of Common Market Studies, 40(2), 235–258. Aggestam, L. (2008). Introduction: Ethical power Europe? International Affairs, 84(1), 1-11. https://www.jstor.org/stable/25144711 Smith, K. E. (2005). Beyond the civilian power EU debate. Politique européenne, (17), 63-82. L'Harmattan. https://www.jstor.org/stable/45017750 The road to European defence cooperation. (1947). European Defence Agency. https://eda.europa.eu/our-history/our-history.html European Union External Action, (2025, January 30). Missions and Operations. https://www.eeas.europa.eu/eeas/missions-and-operations_en#87694E EU COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY (CSDP) MISSIONS AND OPERATIONS. (2025, April). https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2025/EU-mission-and-operation_2025.pdf See more at: Bono, G. (2011). The EU’s Military Operation in Chad and the Central African Republic: An Operation to Save Lives? Journal of Intervention and Statebuilding, 5(1), 23–42. https://doi.org/10.1080/17502977.2011.541781 and Olsen, G. R. (2009). The EU and Military Conflict Management in Africa: For the Good of Africa or Europe? International Peacekeeping, 16(2), 245–260. https://doi.org/10.1080/13533310802685828 See more at: Dombrowski, P., & Reich, S. (2019). The EU’s maritime operations and the future of European Security: learning from operations Atalanta and Sophia. Comparative European Politics, 17(6), 860–884. https://doi.org/10.1057/S41295-018-0131-4 and Riddervold, M. (2018). Why Not Fight Piracy Through NATO? Explaining the EU’s First Naval Mission: EU NAVFOR Atalanta (pp. 195–217). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66598-6_10 Engberg, K. (2013). The EU and Military Operations: A comparative analysis. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203381663/eu-military-operations-katarina-engberg Engberg, K. (2013). The EU and Military Operations: A comparative analysis. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203381663/eu-military-operations-katarina-engberg Dombrowski, P., & Reich, S. (2019). The EU’s maritime operations and the future of European Security: learning from operations Atalanta and Sophia. Comparative European Politics, 17(6), 860–884. https://doi.org/10.1057/S41295-018-0131-4 Bono, G. (2011). The EU’s Military Operation in Chad and the Central African Republic: An Operation to Save Lives? Journal of Intervention and Statebuilding, 5(1), 23–42. https://doi.org/10.1080/17502977.2011.541781 EU response to Russia’s war of aggression against Ukraine. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-russia-military-aggression-against-ukraine-archive/ Russia’s war against Ukraine. (n.d.). https://www.consilium.europa.eu/en/topics/russia-s-war-against-ukraine/ See more at: https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/where-does-the-eu-s-gas-come-from/

First published in :

World & New World Journal

Доктор Сливиньский Кшиштоф, Феликс — доцент кафедры государственного управления и международных исследований Гонконгского баптистского университета (https://gis.hkbu.edu.hk/people/prof-krzysztof-sliwinski.html) и заведующий кафедрой Жана Монне. Он получил докторскую степень в Институте международных отношений Варшавского университета в 2005 году. С 2008 года он работает в Гонконгском баптистском университете. Он регулярно читает лекции по европейской интеграции, международной безопасности, международным отношениям и глобальным исследованиям. Его основные исследовательские интересы включают британскую внешнюю политику и стратегию безопасности, польскую внешнюю политику и стратегию безопасности, исследования безопасности и стратегические исследования, традиционные и нетрадиционные проблемы безопасности, искусственный интеллект и международные отношения, европейскую политику и Европейский союз, теории европейской интеграции, геополитику и преподавание и обучение.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!