Defense & Security

Kann SAFE Europa sicher machen? Von der Zivil- zur Militärmacht Europa

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: Jul.07,2025

Jul.07, 2025

Abstract

Dieses Papier konzentriert sich auf die Europäische Union als Militärmacht. Es beginnt mit einer Einführung in SAFE – Security Action for Europe – als ein Finanzinstrument, das darauf ausgelegt ist, die EU zu einer beeindruckenden Militärmacht zu machen.

Der zweite Teil des Papiers gibt einen Überblick über Debatten hinsichtlich der Natur der EU (zivil, normativ über ethisch bis hin zu militärisch). Anschließend wird ein kurzer historischer Abriss der europäischen Verteidigungszusammenarbeit präsentiert.

Der zentrale Teil der Analyse untersucht die wesentlichen Merkmale der EU als Militärmacht, die durch eine Diskrepanz zwischen ihren erklärten Beweggründen und der tatsächlichen Anwendung militärischer und politischer Mittel gekennzeichnet ist.

Das Papier schließt mit der Äußerung von Skepsis hinsichtlich der Rolle von SAFE für die Zukunft der europäischen Sicherheit.

Schlüsselbegriffe: SAFE, Geopolitik, Sicherheit, Europa, Ukraine.

Einleitung

SAFE (Security Action for Europe) ist ein von der Europäischen Kommission eingeführtes Finanzinstrument, um die Verteidigungsfähigkeiten in den EU-Mitgliedsstaaten zu stärken. Vorgeschlagen im März 2025 als Teil des umfassenderen ReArm Europe Plan/Readiness 2030, zielt SAFE darauf ab, bis zum Ende des Jahrzehnts Kredite in Höhe von bis zu 150 Milliarden Euro bereitzustellen, um gemeinsame Verteidigungsbeschaffung zu unterstützen und die europäische verteidigungstechnologische und industrielle Basis (EDTIB) zu stärken.1 Diese Initiative wird durch Sorgen über einen möglichen russischen Angriff und wachsende Unsicherheit über langfristige US-Sicherheitszusagen für Europa angetrieben. Um für SAFE-Finanzierung in Frage zu kommen, müssen 65 % des Projektwerts von Unternehmen innerhalb der EU, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Ukraine stammen.

Begründung für SAFE

Der EU-Rat hat SAFE am 27. Mai 2025 offiziell verabschiedet. SAFE ist Teil des 800 Milliarden Euro schweren ReArm Europe/Readiness 2030-Plans, der auch andere Säulen wie fiskalische Flexibilität (nationale Ausnahmeklauseln), Kohäsionsfonds und die Mobilisierung privaten Kapitals umfasst.

Es scheint, dass mehrere geopolitische und strategische Faktoren die Einrichtung von SAFE antreiben. Erstens der Fall der andauernden russischen Aggression in der Ukraine: Der Krieg, der im Februar 2022 begann, hat Defizite in den europäischen Verteidigungsfähigkeiten offengelegt und den Bedarf an schneller Wiederaufrüstung und gesteigerter Eigenständigkeit verdeutlicht.2 Die Rückkehr hochintensiver Kriegführung auf europäischem Boden hat eine Neubewertung der Verteidigungsprioritäten ausgelöst. Zweitens die Verschiebung der US-Rolle. Sorgen über eine verringerte US-Militärunterstützung, insbesondere infolge politischer Veränderungen in Washington.3 Drittens weisen Experten auf das Problem von Fähigkeitslücken und industriellen Schwächen hin. Die EU hat kritische Defizite in Bereichen wie Luft- und Raketenabwehr, Drohnen und militärischer Mobilität identifiziert. Der Bedarf, die Produktion auszuweiten und die Abhängigkeit von nicht-europäischen Zulieferern zu reduzieren, hat die Schaffung der SAFE-Initiative vorangetrieben. Viertens die Unterstützung der Ukraine. SAFE enthält Bestimmungen zur Integration der ukrainischen Verteidigungsindustrie, um die fortgesetzte Unterstützung Kyjiws angesichts der Unsicherheiten in globalen Allianzen sicherzustellen.4

Die sich wandelnde Natur europäischer Macht

In der jüngeren Vergangenheit ist es Francois Duchênes Idee der „Zivilmacht Europa“ (Civilian Power Europe, CPE), die Debatten über die Rolle Europas und der europäischen Institutionen in der Welt dominiert hat. Duchênes Konzept der CPE bezieht sich auf eine besondere Rolle Europas in der Welt, die den Einsatz nicht-militärischer Einflussmittel und die Förderung internationaler Werte betont. Duchênes ursprüngliche Idee, Anfang der 1970er Jahre formuliert, schlug vor, dass Europa eine eigenständige Rolle übernehmen könne, die sich auf Low Politics, nichtstaatliche Akteure, ideelle Einflüsse und internationale Interdependenz stützt, statt auf traditionelle militärische Macht. Das CPE-Konzept hebt Europas Potenzial hervor, beträchtliche nicht-militärische Macht auszuüben, indem es die Machtdimension eines „europäischen Handelsstaats“ mit einer normativen außenpolitischen Perspektive verbindet, die darauf abzielt, Werte wie Gleichheit, Gerechtigkeit und Fürsorge für Menschen mit niedrigem Einkommen im Ausland zu fördern.5

Springen wir ins 21. Jahrhundert, schlägt Ian Manners ein weiteres, gleichermaßen einflussreiches Konzept vor – die „normative Macht“. Ian Manners’ Hauptargument lautet, dass die Europäische Union (EU) nicht nur anhand traditioneller Vorstellungen von „Zivilmacht“ oder „Militärmacht“ verstanden werden sollte, sondern vielmehr als „normative Macht“ in den internationalen Beziehungen. Er vertritt die Auffassung, dass die internationale Rolle der EU im Kern auf ihrer Fähigkeit beruht, Normen zu gestalten und zu definieren, was in der Weltpolitik als „normal“ gilt. Diese normative Macht entspringt dem einzigartigen historischen Kontext der EU, ihrer hybriden politischen Struktur und ihrer konstitutionellen Grundlage, die sie dazu prädestinieren, normativ zu handeln, indem sie Prinzipien wie Frieden, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte fördert. Manners argumentiert, dass diese normative Dimension entscheidend für das Verständnis der Identität und des Einflusses der EU auf internationaler Ebene ist, wie am Beispiel des aktiven Engagements der EU für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe gezeigt wird. Er betont, dass die Macht der EU weniger in ihren militärischen oder wirtschaftlichen Kapazitäten liegt, sondern vielmehr in ihrer Fähigkeit, Normen zu verbreiten und internationale Standards umzugestalten, wodurch das Konzept der „Normativen Macht Europa“ kein Widerspruch, sondern eine bedeutsame Form von Macht in der Weltpolitik ist.6

Kurz darauf schlägt Lisbeth Aggestam ein weiteres Konzept zur Natur und Rolle der Europäischen Union in der Welt vor – die „ethische Macht“. Das Konzept der „Ethischen Macht Europa“ (Ethical Power Europe, EPE) in der EU-Außenpolitik stellt eine Verschiebung weg von der Frage dar, was die EU „ist“, hin zu der Frage, was sie „tut“. Es artikuliert den Anspruch der EU, ein proaktiver globaler Akteur zu sein, der nicht nur als positives Vorbild dient, sondern aktiv daran arbeitet, die Welt in Richtung eines „globalen Gemeinwohls“ zu verändern. Dies beinhaltet, dass die EU neue Aufgaben in der Krisenbewältigung, Friedenssicherung, Staatsbildung und dem Wiederaufbau gescheiterter Staaten übernimmt, die ihre bisherigen Rollen in der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe ergänzen. Die EU positioniert sich als „Kraft des Guten“ und Friedensstifter in der Welt und rechtfertigt in diesem Zusammenhang auch den Erwerb sowohl zivilgesellschaftlicher als auch militärischer Fähigkeiten.7

EPE umfasst sowohl zivile als auch militärische Macht sowie soziale und materielle Macht und erweitert damit den Rahmen über frühere Konzepte hinaus, wie etwa die von Duchêne vorgeschlagene zivile Macht in Europa und die von Manners betonte normative Macht, die sich in erster Linie auf zivilen und normativen Einfluss konzentrierten. Das EPE-Konzept führt auch die internationalen und nationalen Dimensionen wieder in die Analyse der Rolle der EU ein, indem es die Bedeutung der Interessen der Mitgliedstaaten anerkennt und feststellt, dass sich materielle Interessen und ethische Überlegungen oft überschneiden.

Wichtig ist, dass EPE nicht als empirische Realität dargestellt wird, sondern vielmehr als ein Konzept, das neue Linien kritischer Reflexion über die Rolle, Motivation und ethischen Dilemmata der EU in der Außenpolitik eröffnet. Es erkennt die Komplexität einer ethischen Außenpolitik an, angesichts konkurrierender Vorstellungen von Ordnung und Gerechtigkeit in der Welt und der Herausforderungen, ethische Ambitionen in die Praxis umzusetzen. Das Konzept lädt zur Analyse der ethischen Werte ein, die die EU fördert, zur Beziehung zwischen Ethik und Interessen, zum gerechten Einsatz von Macht (einschließlich militärischer Gewalt) und zu den inhärenten Problemen, eine konsistente ethische Außenpolitik zu verfolgen.

Im Gegensatz dazu behauptet Karen Smith, dass CPE endgültig tot sei und sich die EU nun – wie die meisten anderen internationalen Akteure – irgendwo entlang eines Spektrums zwischen ziviler und militärischer Macht befinde. Anstatt zu debattieren, ob die EU eine zivile Macht sei, solle man sich auf die kritische Analyse dessen konzentrieren, was die EU tut und was sie in den internationalen Beziehungen tun sollte.8 Laut Smith sind die Implikationen des Einsatzes militärischer Mittel durch die EU bedeutend und vielschichtig.

Erstens stellen die Aneignung und der Einsatz militärischer Instrumente durch die EU die Vorstellung in Frage, dass die EU eine rein „zivile Macht“ bleibe. Am Label der zivilen Macht festzuhalten, überdehnt den Begriff bis zu seinem Zerreißpunkt, da militärische Mittel ihrem Wesen nach nicht zivil sind. Friedenssicherungs- und humanitäre Missionen, die oft als zivile Aktivitäten angesehen werden, beinhalten häufig militärisches Personal und können sich zu Militäroperationen entwickeln, was die Unterscheidung zwischen zivilen und militärischen Rollen weiter verwischt.

Zweitens erschwert die Nutzung militärischer Instrumente – selbst als „Restmittel“ zum Schutz anderer Mittel – die klare Trennung zwischen ziviler und militärischer Macht. Dies führt zu verschwommenen Interpretationen darüber, wann die EU aufhört, eine zivile Macht zu sein, was es schwierig macht, einen klaren Schnittpunkt zu bestimmen oder Veränderungen entlang des zivil-militärischen Spektrums zu bewerten.

Drittens signalisiert der Einsatz militärischer Mittel einen Wandel von einer postmodernen, rechtsbasierten internationalen Identität hin zu einem eher traditionellen Ansatz der Machtpolitik. Diese Militarisierung birgt das Risiko, die frühere Vision der EU zu diskreditieren, die internationalen Beziehungen allein durch Recht und zivilen Einfluss zu transformieren. Die EU bewegt sich näher an ein „hobbesianisches“ Modell heran, in dem militärische Gewalt die Diplomatie stützt, was ihre einzigartige postmoderne Identität und ihre Soft Power untergraben könnte.

Viertens wirft der Einsatz militärischer Gewalt komplexe Fragen über Ziele und Mittel der EU auf, einschließlich der Rechtfertigung von Interventionen, der Legitimität von Zwangsmaßnahmen und der demokratischen Kontrolle über außenpolitische Entscheidungen.

Schließlich erfordert der fortgesetzte Einsatz militärischer Mittel ein Überwinden vereinfachender Kategorisierungen von ziviler Macht zugunsten einer nuancierteren Analyse dessen, was die EU in den internationalen Beziehungen tatsächlich tut. Die EU befindet sich – wie die meisten Akteure – irgendwo auf einem Spektrum zwischen ziviler und militärischer Macht, und ihre militärischen Fähigkeiten müssen kritisch bewertet werden, anstatt sie zu ignorieren oder zu verharmlosen. Vor diesem Hintergrund wollen wir die EU als militärischen Akteur betrachten.

Ein kurzer Überblick über die europäische Verteidigungszusammenarbeit

Der Vertrag von Dünkirchen, unterzeichnet am 4. März 1947, war ein bilaterales Bündnis zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich, das in erster Linie darauf abzielte, eine erneute deutsche Aggression nach dem Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Er trat am 8. September 1947 in Kraft und sollte 1997 auslaufen. Er wurde auch als Vorwand für eine Verteidigung gegen die UdSSR gesehen. Der Vertrag legte den Grundstein für eine formale europäische Verteidigungszusammenarbeit und betonte gegenseitige Hilfe und Bündnistreue.9

Im Jahr 1948 erweiterte der Brüsseler Vertrag diesen Rahmen und umfasste Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Daraus entstand die Westeuropäische Union (Western Union). Dieses Bündnis konzentrierte sich auf Verteidigung, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Zusammenarbeit. Mit dem Geänderten Brüsseler Vertrag von 1955 entwickelte sich die Western Union zur Westeuropäischen Union (WEU) weiter, der nun auch Italien und Westdeutschland beitraten, was die Gründung einer umfassenderen europäischen Verteidigungsstruktur bedeutete.

Parallel dazu wurde am 4. April 1949 die Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) gegründet, bestehend aus 12 Ländern, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada und mehrere westeuropäische Staaten, um der sowjetischen Expansion entgegenzuwirken. Artikel 5 der NATO, der besagt, dass ein Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf alle gewertet wird, wurde zum Grundpfeiler der transatlantischen Sicherheit. Während des Kalten Krieges diente die NATO als Bollwerk gegen sowjetischen Einfluss, mit umfassender militärischer und politischer Zusammenarbeit unter den Mitgliedern.

Die WEU spielte zwar eine Nebenrolle zur NATO, hatte aber eine ergänzende Funktion. 1950 wurden ihre Verteidigungsstrukturen an die NATO übertragen, wodurch ihre Autorität abnahm, sie blieb jedoch in der Förderung europäischer Verteidigungszusammenarbeit aktiv. Ihre sozialen und kulturellen Aufgaben wurden 1960 an den Europarat übertragen, während sich ihr Fokus zunehmend auf Sicherheit und Verteidigung richtete.

Das Ende des Kalten Krieges in den 1990er Jahren führte zu einem Wandel hin zu mehr europäischer Autonomie in Verteidigungsfragen. Der Vertrag von Maastricht von 1993 etablierte die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU, mit dem Ziel, die Außen- und Sicherheitspolitik zu koordinieren. Es folgte der Vertrag von Amsterdam 1999, der die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) einführte und der EU ermöglichte, militärische und zivile Missionen eigenständig durchzuführen.

Die Erklärung von Saint-Malo 1998, ausgelöst durch den Kosovo-Krieg, befürwortete eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, einschließlich der Entwicklung autonomer militärischer Kräfte. Das Berlin-Plus-Abkommen von 2002 erlaubte der EU den Zugang zu NATO-Ressourcen für Friedensmissionen und spiegelte die enge Zusammenarbeit beider Organisationen wider. Die Petersberg-Erklärung von 1992 – zunächst unter der WEU – definierte Aufgaben wie humanitäre Hilfe und Rettungsmissionen, die später in die GSVP integriert wurden.

Der Vertrag von Lissabon 2009 stärkte die Verteidigungsfähigkeiten der EU weiter, indem er die Beistandsklausel der WEU übernahm. Dadurch wurde die WEU überflüssig, was zu ihrer Auflösung am 30. Juni 2011 führte. Ihre Funktionen wurden auf die EU übertragen. Das Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien und das Satellitenzentrum, vormals Einrichtungen der WEU, wurden 2002 in das EU-System integriert, was eine Konsolidierung der Verteidigungsstrukturen markierte.

*Generiert mit Grok und gamma.app (9.6.2025).

Die EU als militärischer Akteur

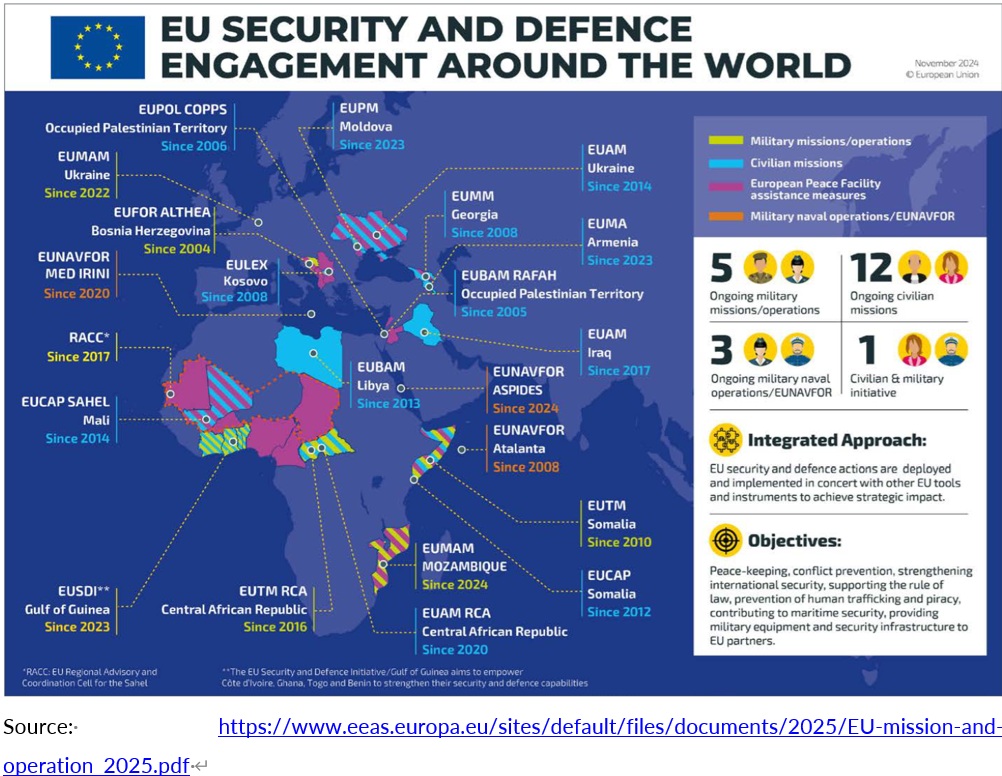

Mit Stand Mitte 2025 hat die EU weltweit etwa 3.500 militärisches Personal und 1.300 ziviles Personal im Einsatz. Seit dem Start der ersten GSVP-Missionen und -Operationen im Jahr 2003 hat die EU mehr als 40 Auslandseinsätze durchgeführt und dabei sowohl zivile als auch militärische Missionen in mehreren Ländern in Europa, Afrika und Asien eingesetzt. Derzeit gibt es 21 laufende GSVP-Missionen und -Operationen der EU, darunter 12 zivile, acht militärische und eine kombinierte zivile und militärische Initiative.10

Laut der EU selbst lautet ihr Ziel (der Missionen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)): „Ihr Ziel ist es, Konflikte und Krisen zu verhindern oder zu lösen, die Fähigkeiten von Partnerländern zu stärken und letztlich die Europäische Union und ihre Bürger zu schützen. EU-Entscheidungen zur Entsendung einer Mission oder Operation werden typischerweise auf Antrag des Partnerlandes, das Unterstützung erhält, und/oder auf Grundlage einer Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen getroffen – stets unter voller Achtung des Völkerrechts. Diese Entscheidungen berücksichtigen die Sicherheitsinteressen der EU, die strategischen Anstrengungen der EU und regionale Engagement-Strategien. Sie werden auf die lokalen Gegebenheiten und die Aufgaben, die umzusetzen sind, zugeschnitten.“11

Wissenschaftler, die dieses Thema erforschen, kommen zu dem Schluss, dass die politischen Beweggründe hinter den militärischen Operationen der EU komplex sind und sich aus einer Kombination aus nationalen Interessen, strategischen Erwägungen und internen Dynamiken der EU speisen. Während die EU ihre Operationen oft mit humanitärer Rhetorik rechtfertigt, wird der langfristige Einsatz militärischer Kräfte häufig von weitergehenden strategischen und politischen Überlegungen bestimmt. Der Einfluss wichtiger Mitgliedsstaaten wie Frankreich und Deutschland spielt eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der militärischen Agenda der EU. Dennoch wird die Fähigkeit der EU, Einfluss auszuüben, durch interne Uneinigkeit und begrenzte Ressourcen eingeschränkt.

Nationale Interessen

Einer der bedeutendsten politischen Beweggründe hinter den militärischen Operationen der EU ist die Verfolgung nationaler Interessen durch ihre Mitgliedsstaaten. Auch wenn die EU häufig als geschlossene Einheit auftritt, wird die Entscheidung zur Durchführung militärischer Operationen stark von den Interessen ihrer mächtigsten Mitglieder beeinflusst, insbesondere Frankreich und Deutschland. Diese Staaten nutzen EU-Militäreinsätze oft als Mittel, um ihre eigenen strategischen und wirtschaftlichen Interessen voranzutreiben, während sie diese als kollektives Handeln der EU darstellen.

Frankreich war zum Beispiel ein treibender Akteur bei mehreren EU-Militäroperationen in Afrika, wie der EUFOR-Mission im Tschad und in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR). Kritiker argumentieren, dass diese Operationen eher durch französische geo-strategische und wirtschaftliche Interessen in der Region motiviert waren als durch rein humanitäre Anliegen.12 Ebenso wurde die Marineoperation der EU „Atalanta“ vor der Küste Somalias von den Interessen der Mitgliedsstaaten beeinflusst, die bedeutende Seehandelsrouten in der Region unterhalten.13

Die Dominanz nationaler Interessen zeigt sich auch im Entscheidungsprozess der EU. Mitgliedsstaaten stellen oft ihre sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Anliegen über die übergeordneten Ziele der EU, was zu Inkonsistenzen bei der Durchführung militärischer Operationen führt. So war die Zurückhaltung der EU, im Libanonkrieg 2006 zu intervenieren, obwohl zunächst Pläne für eine Militäroperation bestanden, vor allem auf divergierende nationale Interessen der Mitgliedsstaaten zurückzuführen.14

Machtpolitik und strategische Kultur

Die Militäroperationen der EU werden auch von Machtpolitik innerhalb der Organisation geprägt. Die Machtverteilung unter den Mitgliedsstaaten spielt eine entscheidende Rolle bei der Festlegung von Umfang und Charakter dieser Operationen. Frankreich hat dabei historisch eine zentrale Rolle gespielt.

Die EU rechtfertigt ihre Militäroperationen häufig mit humanitärer Rhetorik und betont die Notwendigkeit, Zivilisten zu schützen, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und Stabilität in Konfliktgebieten zu fördern. Diese Rhetorik verschleiert jedoch oft pragmatischere strategische Erwägungen. So wurde die Intervention der EU in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) im Jahr 2006 offiziell als humanitäre Operation dargestellt. Gleichzeitig war sie jedoch auch durch strategische Interessen der EU-Mitgliedsstaaten an den natürlichen Ressourcen der Region und der politischen Stabilität motiviert.15

Ebenso wurde die Marineoperation „Sophia“ der EU im Mittelmeer zunächst als humanitäre Reaktion auf die Migrationskrise gerechtfertigt. Die Operation diente jedoch auch strategischen Zielen wie der Stärkung der maritimen Sicherheitsfähigkeiten der EU und der Verfolgung politischer Prioritäten von Mitgliedsstaaten wie Italien und Frankreich.16

Die Kluft zwischen humanitärer Rhetorik und strategischer Realität ist ein wiederkehrendes Thema in den Militäroperationen der EU. Während humanitäre Anliegen eine Rolle bei der anfänglichen Rechtfertigung von Interventionen spielen mögen, wird der anhaltende Einsatz militärischer Kräfte oft von umfassenderen strategischen und politischen Erwägungen getragen.17

Ukraine und das Engagement der EU gegen Russland

Die EU hat die Handlungen Russlands konsequent verurteilt, sie als Verletzung des Völkerrechts betrachtet und das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung unterstützt. Dies umfasst diplomatische Anstrengungen, Russland zu isolieren, sowie die Koordination mit Partnern wie den USA und der NATO. Die EU-Kandidatur der Ukraine, die im Juni 2022 gewährt wurde, spiegelt langfristige Integrationsziele wider, auch wenn der Prozess voraussichtlich Jahre dauern wird.18

Bis Mai 2025 hat die EU 17 Sanktionspakete gegen Russland verhängt, die sich gegen dessen Wirtschaft, Militär und Einzelpersonen richten, einschließlich Maßnahmen gegen Belarus, Iran und Nordkorea wegen ihrer Unterstützung Russlands. Diese sollen die Kriegsfähigkeit Russlands schwächen, wobei sich die jüngsten Pakete auf Exportverbote und Maßnahmen zur Verhinderung von Umgehungen konzentrieren.19

Die EU hat Hilfen in Höhe von 147,9 Milliarden Euro zugesagt, davon 50,3 Milliarden Euro für militärische Unterstützung, 77 Milliarden Euro für finanzielle und humanitäre Hilfe und 17 Milliarden Euro für die Unterstützung von Flüchtlingen. Dazu gehören Waffen, Ausbildung und Notfallhilfe sowie Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge im Rahmen des vorübergehenden Schutzmechanismus.

Um die Auswirkungen des Krieges abzufedern, hat die EU ihre russischen Gasimporte von 40 % im Jahr 2021 auf 15 % im Jahr 2023 reduziert und ihre Energiequellen diversifiziert. Zudem erleichtert sie den Export ukrainischen Getreides durch Solidaritätskorridore, um die globale Ernährungssicherheit zu sichern.20

So edel dies auch klingt und so gut es in das Selbstbild der Brüsseler Eliten passt (die EU als Kraft des Guten), machen die Kritiker der westlichen Unterstützung für die Ukraine einige gewichtige Punkte geltend. Erstens: Je länger der Krieg andauert, desto mehr wird die Ukraine zerstört und desto höher ist die Zahl der getöteten Ukrainer. Zweitens: Je länger der Krieg andauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation, die eine Bedrohung für den gesamten europäischen Kontinent darstellt. Drittens: Trotz der Berichterstattung der Mainstream-Medien scheint die Russische Föderation gelernt zu haben, trotz der Sanktionen effektiv zu agieren, was ihre Wirtschaft kurzfristig bis mittelfristig stärken könnte und vor allem eine engere Zusammenarbeit mit China und Nordkorea zur Folge haben dürfte. Schließlich dient jeder Krieg als Testfeld für neue Technologien. Besonders die Russen, aber auch die Nordkoreaner und Chinesen gewinnen wertvolle Erkenntnisse über die Natur moderner Kriegführung, die oft als nächste Revolution in militärischen Angelegenheiten (RMA) bezeichnet wird.

Schlussfolgerung

Um die eingangs gestellte Frage zu beantworten: „Kann SAFE Europa sicher machen?“, bleibt der Autor dieses Beitrags gelinde gesagt skeptisch. Es scheint, dass trotz einiger anfänglicher Absichten, den Ukraine-Krieg bereits im April 2022 zu beenden, es die europäischen Eliten sind – insbesondere die französischen, deutschen und polnischen –, die für die Verlängerung, wenn nicht gar Eskalation des Ukraine-Kriegs eintreten, möglicherweise auf Kosten der Sicherheit des gesamten europäischen Kontinents und ganz sicher auf Kosten der Ukrainer und ihres Landes.

Referenzen:

1. La Rocca, M. (2025, May 27). Defence, final go-ahead for the SAFE fund. Von der Leyen: “Exceptional measures for exceptional times.” Eunews. https://www.eunews.it/en/2025/05/27/defence-final-go-ahead-for-the-safe-fund-von-der-leyen-exceptional-measures-for-exceptional-times/

2. COUNCIL REGULATION establishing the Security Action for Europe (SAFE) through the reinforcement of European defence industry Instrument. (2025, March 19). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025PC0122&qid=1749479407767

3. Tidey, A. (2025, May 21). Everything you need to know about SAFE, the EU’s €150bn defence instrument. Euronews. https://www.euronews.com/my-europe/2025/05/21/everything-you-need-to-know-about-safe-the-eus-150bn-defence-instrument/

4. Scazzieri, L. (2025, March 26). One step forward for Europe’s defence. Centre for European Reform. https://www.cer.eu/insights/one-step-forward-europes-defence

5. Orbie, J. (2006). Civilian Power Europe: Review of the Original and Current Debates. Cooperation and Conflict, 41(1), 123-128. Sage Publications, Ltd. https://www.jstor.org/stable/45084425

6. Manners, I. (2002). Normative power Europe: A contradiction in terms? Journal of Common Market Studies, 40(2), 235–258.

7. Aggestam, L. (2008). Introduction: Ethical power Europe? International Affairs, 84(1), 1-11. https://www.jstor.org/stable/25144711

8. Smith, K. E. (2005). Beyond the civilian power EU debate. Politique européenne, (17), 63-82. L'Harmattan. https://www.jstor.org/stable/45017750

9. The road to European defence cooperation. (1947). European Defence Agency. https://eda.europa.eu/our-history/our-history.html

10. European Union External Action, (2025, January 30). Missions and Operations. https://www.eeas.europa.eu/eeas/missions-and-operations_en#87694E

11. EU COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY (CSDP) MISSIONS AND OPERATIONS. (2025, April). https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2025/EU-mission-and-operation_2025.pdf

12. See more at: Bono, G. (2011). The EU’s Military Operation in Chad and the Central African Republic: An Operation to Save Lives? Journal of Intervention and Statebuilding, 5(1), 23–42. https://doi.org/10.1080/17502977.2011.541781 and Olsen, G. R. (2009). The EU and Military Conflict Management in Africa: For the Good of Africa or Europe? International Peacekeeping, 16(2), 245–260. https://doi.org/10.1080/13533310802685828

13. See more at: Dombrowski, P., & Reich, S. (2019). The EU’s maritime operations and the future of European Security: learning from operations Atalanta and Sophia. Comparative European Politics, 17(6), 860–884. https://doi.org/10.1057/S41295-018-0131-4 and Riddervold, M. (2018). Why Not Fight Piracy Through NATO? Explaining the EU’s First Naval Mission: EU NAVFOR Atalanta (pp. 195–217). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66598-6_10

14. Engberg, K. (2013). The EU and Military Operations: A comparative analysis. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203381663/eu-military-operations-katarina-engberg

15. Engberg, K. (2013). The EU and Military Operations: A comparative analysis. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203381663/eu-military-operations-katarina-engberg

16. Dombrowski, P., & Reich, S. (2019). The EU’s maritime operations and the future of European Security: learning from operations Atalanta and Sophia. Comparative European Politics, 17(6), 860–884. https://doi.org/10.1057/S41295-018-0131-4

17. Bono, G. (2011). The EU’s Military Operation in Chad and the Central African Republic: An Operation to Save Lives? Journal of Intervention and Statebuilding, 5(1), 23–42. https://doi.org/10.1080/17502977.2011.541781

18. EU response to Russia’s war of aggression against Ukraine. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-russia-military-aggression-against-ukraine-archive/

19. Russia’s war against Ukraine. (n.d.). https://www.consilium.europa.eu/en/topics/russia-s-war-against-ukraine/

20. See more at: https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/where-does-the-eu-s-gas-come-from/

First published in :

World & New World Journal

Dr. Śliwiński Krzysztof, Feliks ist außerordentlicher Professor am Institut für Regierungs- und internationale Studien der Hong Kong Baptist University (https://gis.hkbu.edu.hk/people/prof-krzysztof-sliwinski.html) und Inhaber des Jean-Monnet-Lehrstuhls.

Er promovierte 2005 am Institut für Internationale Beziehungen der Universität Warschau. Seit 2008 ist er an der Hong Kong Baptist University tätig. Er hält regelmäßig Vorlesungen zu Europäischer Integration, Internationaler Sicherheit, Internationalen Beziehungen und Global Studies. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen britische Außenpolitik und Sicherheitsstrategie, polnische Außenpolitik und Sicherheitsstrategie, Sicherheits- und Strategiestudien, traditionelle und nicht-traditionelle Sicherheitsfragen, Künstliche Intelligenz und Internationale Beziehungen, Europäische Politik und die Europäische Union, Theorien der Europäischen Integration, Geopolitik sowie Lehren und Lernen.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!