Defense & Security

SAFE peut-il rendre l'Europe plus sûre ? De la puissance civile à la puissance militaire en Europe

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Defense & Security

Image Source : Shutterstock

First Published in: Jul.07,2025

Jul.07, 2025

Résumé

Cet article se concentre sur l'Union Européenne en tant que puissance militaire. Il commence par une introduction à SAFE – Security Action for Europe, un instrument financier conçu pour faire de l'UE une puissance militaire redoutable.

La deuxième partie de l'article présente un exposé des débats concernant la nature de l'UE (civile, normative, éthique, et militaire). Ensuite, un aperçu historique de la coopération en matière de défense européenne est proposé.

La partie centrale de l'analyse examine les caractéristiques clés de l'UE en tant que puissance militaire, marquée par un fossé entre ses motivations déclarées et l'application réelle de moyens militaires et politiques.

L'article se termine par une expression de scepticisme quant au rôle de SAFE dans l'avenir de la sécurité européenne.

Mots-clés : SAFE, Géopolitique, Sécurité, Europe, Ukraine.

Introduction

SAFE (Security Action for Europe) est un instrument financier introduit par la Commission européenne pour renforcer les capacités de défense des États membres de l'UE. Proposé en mars 2025 dans le cadre du plan plus large ReArm Europe Plan/Readiness 2030, SAFE vise à fournir jusqu'à 150 milliards d'euros de prêts d'ici la fin de la décennie pour soutenir les achats de défense communs et renforcer la base technologique et industrielle de défense européenne (EDTIB) [1]. Cette initiative est motivée par les préoccupations relatives à une éventuelle attaque russe et par l'incertitude croissante concernant les engagements de sécurité à long terme des États-Unis envers l'Europe. Pour bénéficier du financement de SAFE, 65 % de la valeur d'un projet doit provenir d'entreprises situées dans l'UE, l'Espace économique européen ou l'Ukraine.

Justification de SAFE

Le Conseil de l'UE a adopté officiellement SAFE le 27 mai 2025. SAFE fait partie du plan ReArm Europe/Readiness 2030 de 800 milliards d'euros, qui comprend également d'autres piliers tels que la flexibilité budgétaire (clauses de sauvegarde nationales), les fonds de cohésion et la mobilisation de capitaux privés.

Plusieurs facteurs géopolitiques et stratégiques semblent motiver l'établissement de SAFE. Premièrement, l'agression russe en cours en Ukraine : la guerre, qui a débuté en février 2022, a révélé les lacunes des capacités de défense européennes et a mis en évidence la nécessité d'un réarmement rapide et d'une plus grande autonomie [2]. Le retour de la guerre de haute intensité sur le sol européen a conduit à une réévaluation des priorités de défense. Deuxièmement, le changement de rôle des États-Unis : des inquiétudes concernant un soutien militaire américain réduit, notamment après les changements politiques à Washington [3]. Troisièmement, des experts soulignent la question des lacunes de capacités et des faiblesses industrielles. L'UE a identifié des lacunes critiques dans des domaines tels que la défense aérienne et antimissile, les drones et la mobilité militaire. Le besoin d'intensifier la production et de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs non européens a conduit à la création de l'initiative SAFE. Enfin, le soutien à l'Ukraine : SAFE comprend des dispositions pour intégrer l'industrie de défense ukrainienne, assurant un soutien continu à Kyiv dans un contexte d'incertitude des alliances mondiales [4].

L'évolution de la nature du pouvoir de l'UE

Dans l’histoire récente, c'est l'idée de François Duchêne du "Civilian Power Europe" (CPE) qui a dominé les débats sur le rôle de l’Europe et des institutions européennes dans le monde. Le concept de Duchêne du CPE fait référence à un rôle particulier pour l’Europe dans le monde, mettant l’accent sur des moyens non militaires d’influence et la promotion de valeurs internationales. L'idée originale de Duchêne, formulée au début des années 1970, suggérait que l'Europe pouvait jouer un rôle distinctif fondé sur la politique de bas niveau, les acteurs non étatiques, les influences idéologiques et l'interdépendance internationale plutôt que sur la puissance militaire traditionnelle. Le concept de CPE met en évidence le potentiel de l’Europe à exercer une puissance considérable non militaire, combinant une dimension de puissance similaire à celle d’un “État commerçant européen” avec une perspective de politique étrangère normative visant à promouvoir des valeurs telles que l'égalité, la justice et la préoccupation pour les populations à faibles revenus à l’étranger [5].

Au XXIe siècle, Ian Manners propose un autre concept tout aussi influent : le “normative power”. L'argument principal de Manners est que l’Union Européenne (UE) doit être comprise non seulement en termes de conceptions traditionnelles de « pouvoir civil » ou « militaire », mais plutôt en tant que « pouvoir normatif » dans les relations internationales. Selon lui, le rôle international de l’UE repose fondamentalement sur sa capacité à façonner des normes et à définir ce qui est considéré comme « normal » dans la politique mondiale. Ce pouvoir normatif découle du contexte historique unique de l’UE, de sa structure politique hybride et de sa base constitutionnelle, qui la prédisposent à agir de manière normative en promouvant des principes tels que la paix, la liberté, la démocratie, l’état de droit et les droits humains. Manners soutient que cette dimension normative est essentielle pour comprendre l’identité et l’influence de l’UE à l’échelle internationale, comme le démontre l’action active de l’UE pour l’abolition internationale de la peine de mort. Il souligne que le pouvoir de l'UE réside moins dans ses capacités militaires ou économiques que dans sa capacité à diffuser des normes et à redéfinir les standards internationaux, ce qui fait du concept de "normative power Europe" non pas une contradiction, mais une forme significative de pouvoir dans la politique mondiale [6].

Peu de temps après, Lisbeth Aggestam propose un autre concept concernant la nature et le rôle de l'Union Européenne dans le monde : le “ethical power” (pouvoir éthique). Le concept de "ethical power Europe" (EPE) dans la politique étrangère de l'UE représente un passage de la focalisation sur ce que l'UE est à ce qu'elle fait. Il exprime l'ambition de l'UE de devenir un acteur global proactif, non seulement en servant de modèle positif, mais en travaillant activement à changer le monde dans la direction d'un "bien commun mondial". Cela implique que l'UE assume de nouvelles responsabilités en matière de gestion des crises, de maintien de la paix, de construction d'États et de reconstruction des États défaillants, tout en complétant ses rôles existants dans l'aide au développement et l'assistance humanitaire. L'UE se positionne ainsi comme une "force du bien" et un bâtisseur de paix dans le monde, justifiant l'acquisition de capacités à la fois civiles et militaires sous cette forme [7].

Le concept de l'EPE englobe à la fois le pouvoir civil et militaire, ainsi que le pouvoir social et matériel, élargissant ainsi le champ au-delà des concepts antérieurs, tels que le pouvoir civil en Europe proposé par Duchêne et le pouvoir normatif mis en avant par Manners, qui se concentraient principalement sur l'influence civile et normative. Le concept de l'EPE réintroduit également les dimensions internationale et nationale dans l'analyse du rôle de l'UE, reconnaissant l'importance des intérêts des États membres et admettant que les intérêts matériels et les considérations éthiques se chevauchent souvent.

Il est important de noter que l'EPE n'est pas présenté comme une réalité empirique, mais plutôt comme un concept qui ouvre de nouvelles lignes de réflexion critique sur le rôle de l'UE, ses motivations et ses dilemmes éthiques en politique étrangère. Il reconnaît la complexité de la politique étrangère éthique, compte tenu des visions concurrentes de l'ordre et de la justice dans le monde et des défis de traduction des ambitions éthiques en pratique. Le concept invite à l’analyse des valeurs éthiques que l’UE promeut, de la relation entre éthique et intérêts, de l’usage juste du pouvoir (y compris de la force militaire) et des problèmes inhérents à la poursuite d’une politique étrangère éthique cohérente.

Inversement, Karen Smith affirme que le concept de "Civilian Power Europe" (CPE) est définitivement obsolète, et que l'UE se trouve désormais quelque part le long d'un spectre entre pouvoir civil et pouvoir militaire, à l'instar de la plupart des autres acteurs internationaux. Plutôt que de débattre de la question de savoir si l'UE est un pouvoir civil, l'accent devrait être mis sur une analyse critique de ce que fait l'UE et de ce qu'elle devrait faire dans les relations internationales [8]. Selon Smith, les implications de l’UE employant des moyens militaires sont significatives et multiples.

Tout d'abord, l'acquisition et l'utilisation d'instruments militaires par l'UE remettent en question l'idée selon laquelle l'UE demeure un "pouvoir civil" au sens strict. S'accrocher à l’étiquette de pouvoir civil étend cette notion au-delà de sa pertinence, car les moyens militaires sont fondamentalement non civils par nature. Les missions de maintien de la paix et humanitaires, souvent considérées comme des activités civiles, impliquent fréquemment des militaires et peuvent évoluer en opérations militaires, brouillant davantage la distinction entre les rôles civil et militaire.

Deuxièmement, en utilisant des instruments militaires — même en tant qu'outil résiduel pour protéger d'autres moyens — l'UE complique la distinction nette entre pouvoir civil et pouvoir militaire. Cela conduit à des interprétations floues sur le moment où l’UE cesse d’être un pouvoir civil, rendant difficile d’établir un point de rupture clair ou d’évaluer les changements le long du spectre civil-militaire.

Troisièmement, l’utilisation de moyens militaires marque un changement par rapport à une identité internationale post-moderne et fondée sur le droit, vers une approche plus traditionnelle de la politique de puissance. Cette militarisation risque de discréditer la vision antérieure de l'UE visant à transformer les relations internationales uniquement par le droit et l'influence civile. L'UE se rapproche alors d'un modèle "hobbesien" où la force militaire soutient la diplomatie, ce qui pourrait nuire à son identité post-moderne unique et à son pouvoir doux (soft power).

Quatrièmement, l’usage de la force militaire soulève des questions complexes sur les objectifs et les moyens de l’UE, y compris les justifications d’une intervention, la légitimité de la coercition, et le contrôle démocratique sur les décisions de politique étrangère.

Enfin, l’utilisation continue de moyens militaires nécessite de dépasser les catégorisations simplistes du pouvoir civil pour une analyse plus nuancée de ce que fait l'UE dans les relations internationales. L’UE, comme la plupart des acteurs, se situe quelque part le long d'un spectre entre pouvoir civil et pouvoir militaire, et ses capacités militaires doivent être évaluées de manière critique plutôt que rejetées ou minimisées. Avec cela à l’esprit, examinons l'UE en tant qu’acteur militaire.

Une brève histoire de la coopération en matière de défense européenne

Signé le 4 mars 1947, le traité de Dunkerque était une alliance bilatérale entre la France et le Royaume-Uni, visant principalement à prévenir toute nouvelle agression allemande après la Seconde Guerre mondiale. Effectif à partir du 8 septembre 1947, le traité était également perçu comme une mesure de défense contre l'URSS. Il jetait les bases d'une coopération européenne en matière de défense, en mettant l'accent sur l'assistance mutuelle et l'alliance [9].

En 1948, le traité de Bruxelles élargit le cadre du traité de Dunkerque en y intégrant la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, et en créant l'Union occidentale. Cette alliance s'intéressait non seulement à la défense, mais aussi à la coopération économique, culturelle et sociale. En 1955, après la signature du traité de Bruxelles modifié, l'alliance se transforma en Union de l'Europe occidentale (UEO), avec l'adhésion de l'Italie et de l'Allemagne de l'Ouest, marquant ainsi la mise en place d'une structure européenne de défense plus large.

Le 4 avril 1949, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) fut créée par 12 pays, dont les États-Unis, le Canada et plusieurs nations d'Europe occidentale, dans le but de contrer l'expansion soviétique. L'Article 5 de l'OTAN, selon lequel une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous, est devenu une pierre angulaire de la sécurité transatlantique, notamment pendant la Guerre froide. L'OTAN a servi de rempart contre l'influence soviétique, garantissant une coopération militaire et politique considérable parmi ses membres.

Bien que secondaire par rapport à l'OTAN, l'UEO joua un rôle complémentaire dans la défense européenne. En 1950, ses structures de défense furent transférées à l'OTAN, réduisant ainsi son rôle militaire. Néanmoins, l'UEO demeura active dans le développement de la coopération en matière de défense européenne, en mettant davantage l'accent sur les rôles sociaux et culturels. En 1960, ces responsabilités non défensives furent transférées au Conseil de l'Europe, et l'UEO se concentra principalement sur la sécurité et la défense.

La fin de la guerre froide dans les années 1990 a entraîné une évolution vers une plus grande autonomie européenne en matière de défense. Le traité de Maastricht de 1993 a établi la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'UE, visant à coordonner la politique étrangère et la sécurité. Il a été suivi par le traité d'Amsterdam en 1999, qui a introduit la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), permettant à l'UE de mener des missions militaires et civiles de manière indépendante.

La Déclaration de Saint-Malo de 1998, alimentée par la crise au Kosovo, entérina l'idée d'une politique de sécurité et de défense européenne et posa les bases du développement de forces militaires autonomes au sein de l'UE. L'accord Berlin Plus de 2002 permit à l'UE d'accéder aux ressources de l'OTAN pour ses opérations de maintien de la paix. Cet accord refléta une coopération étroite entre l'UE et l'OTAN, tout en permettant à l'UE de maintenir une certaine autonomie dans ses opérations militaires. La déclaration de Petersberg de 1992, initialement signée sous le cadre de l'UEO, définissait des missions telles que les opérations humanitaires et les missions de secours, qui ont ensuite été intégrées dans la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

Le traité de Lisbonne de 2009 a renforcé les capacités de défense de l'UE en intégrant la clause de défense mutuelle de l'UEO. Cette clause a rendu l'UEO superflue, ce qui a conduit à sa dissolution le 30 juin 2011, ses fonctions étant transférées à l'UE. L'Institut d'études de sécurité de l'Union Européenne et le Centre satellitaire, qui étaient auparavant des entités de l'UEO, ont été intégrés dans le cadre de l'UE en 2002, marquant ainsi une consolidation de la défense.

L'UE en tant qu'acteur militaire

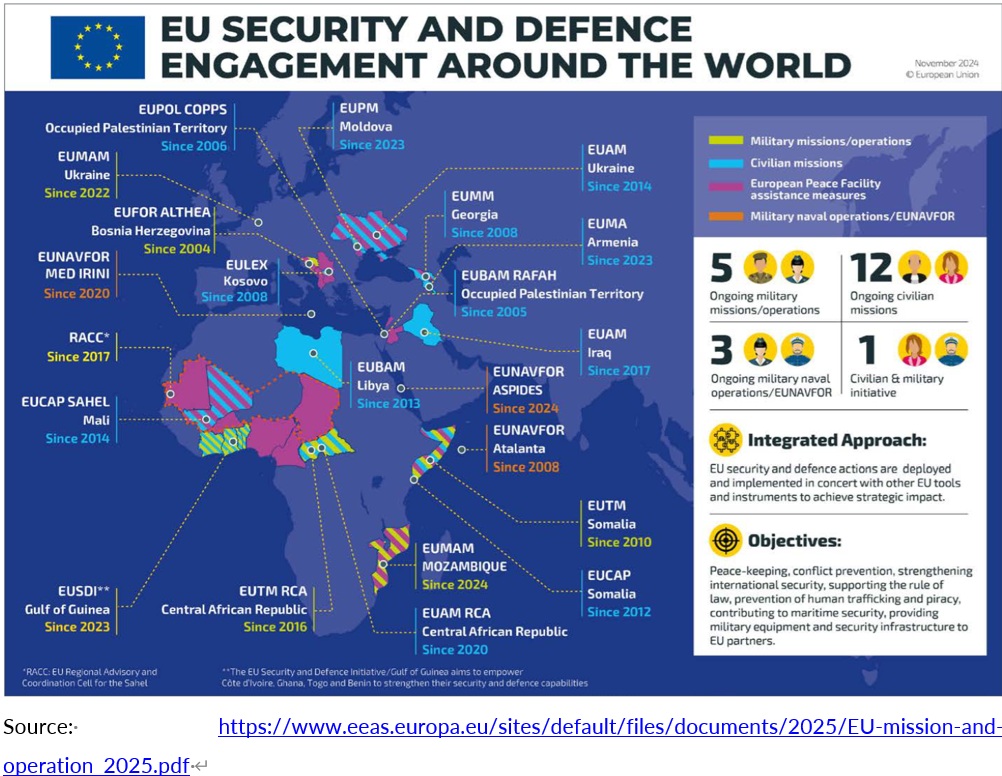

À la mi-2025, l'UE disposera d'environ 3 500 militaires et 1 300 civils déployés dans le monde entier. Depuis le lancement des premières missions et opérations PSDC en 2003, l'UE a entrepris plus de 40 opérations à l'étranger, faisant appel à des missions civiles et militaires dans plusieurs pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie. À ce jour, 21 missions et opérations PSDC de l'UE sont en cours, dont 12 civiles, huit militaires et une initiative combinée civile et militaire [10].

Selon l'UE elle-même, "leurs missions (de politique de sécurité et de défense (PSDC))” ont pour objectif d'aider à prévenir ou à résoudre les conflits et les crises, de renforcer les capacités des pays partenaires et, en fin de compte, de protéger l'Union européenne et ses citoyens. Les décisions de l'UE de déployer une mission ou une opération sont généralement prises à la demande du pays partenaire bénéficiant de l'assistance et/ou sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, toujours dans le plein respect du droit international. Ces décisions tiennent compte des intérêts de l'UE en matière de sécurité, des efforts stratégiques de l'UE et des stratégies d'engagement régional. Elles sont adaptées aux circonstances locales et aux tâches à accomplir" [11].

Les chercheurs qui se penchent sur le sujet concluent que les motivations politiques qui sous-tendent les opérations militaires de l'UE sont complexes et qu'elles résultent d'une combinaison d'intérêts nationaux, de considérations stratégiques et de dynamiques internes à l'UE. Alors que l'UE justifie souvent ses opérations par une rhétorique humanitaire, le déploiement durable de forces militaires est souvent motivé par des considérations stratégiques et politiques plus larges. L'influence d'États membres clés, tels que la France et l'Allemagne, joue un rôle important dans l'élaboration de l'agenda militaire de l'UE. Toutefois, la capacité de l'UE à exercer une influence est limitée par des divisions internes et des ressources restreintes.

Intérêts nationaux

L'un des moteurs politiques les plus importants derrière les opérations militaires de l'UE est la poursuite des intérêts nationaux de ses États membres. Bien que l'UE cherche souvent à afficher un front uni, la décision de déployer des opérations militaires est fortement influencée par les intérêts de ses membres les plus puissants, notamment la France et l'Allemagne. Ces États utilisent fréquemment les opérations militaires de l'UE comme un moyen de promouvoir leurs propres intérêts stratégiques et économiques tout en les présentant comme des actions collectives de l'UE.

Par exemple, la France a été un acteur clé dans plusieurs opérations militaires de l'Union Européenne (UE) en Afrique, telles que la mission EUFOR au Tchad et en République Centrafricaine (RCA). Les critiques soutiennent que ces opérations étaient motivées par les intérêts géostratégiques et économiques de la France dans la région plutôt que par des préoccupations purement humanitaires [12]. De même, l'opération navale de l'UE, Atalanta, au large de la Somalie, a été influencée par les intérêts des États membres ayant des routes commerciales maritimes importantes dans la région [13].

La dominance des intérêts nationaux est encore plus évidente dans le processus de prise de décision de l'UE. Les États membres privilégient souvent leurs préoccupations en matière de sécurité et d'économie par rapport aux objectifs plus larges de l'UE, ce qui entraîne des incohérences dans le déploiement des opérations militaires. Par exemple, la réticence de l'UE à intervenir lors de la guerre du Liban en 2006, malgré des projets initiaux d'opération militaire, était principalement due à des divergences d'intérêts nationaux parmi les États membres [14].

Politique de pouvoir et culture stratégique

Les opérations militaires de l'UE sont également influencées par la politique de puissance au sein de l'organisation. La répartition du pouvoir entre les États membres joue un rôle crucial dans la détermination de la portée et de la nature de ces opérations. La France, en particulier, a historiquement joué un rôle clé.

L'UE justifie souvent ses opérations militaires par une rhétorique humanitaire, soulignant la nécessité de protéger les civils, d'empêcher les violations des droits de l'homme et de promouvoir la stabilité dans les zones de conflit. Toutefois, cette rhétorique masque souvent des considérations stratégiques plus pragmatiques. Par exemple, l'intervention de l'UE en République Démocratique du Congo (RDC) en 2006 était officiellement présentée comme une opération humanitaire. Cependant, elle était également motivée par les intérêts stratégiques des États membres de l'UE dans les ressources naturelles et la stabilité politique de la région [15].

De même, l'opération navale Sophia de l'UE en Méditerranée a été initialement justifiée comme une réponse humanitaire à la crise des migrants. Cependant, l'opération a également servi des objectifs stratégiques, tels que le renforcement des capacités de sécurité maritime de l'UE et la prise en compte des priorités politiques d'États membres tels que l'Italie et la France [16].

Le fossé entre la rhétorique humanitaire et la réalité stratégique est un thème récurrent dans les opérations militaires de l'Union Européenne (UE). Si les préoccupations humanitaires peuvent jouer un rôle dans la justification initiale d'une intervention, le déploiement durable de forces militaires est souvent motivé par des considérations stratégiques et politiques plus larges [17].

L'Ukraine et l'engagement de l'UE contre la Russie

L'UE a toujours condamné les actions de la Russie, les considérant comme une violation du droit international, et soutient le droit de l'Ukraine à l'autodéfense. Elle a notamment déployé des efforts diplomatiques pour isoler la Russie et coordonner son action avec celle de partenaires tels que les États-Unis et l'OTAN. La candidature de l'Ukraine à l'UE, accordée en juin 2022, reflète des objectifs d'intégration à long terme, même si le processus devrait prendre des années [18].

Jusqu'à présent, l'UE a imposé 17 paquets de sanctions d'ici mai 2025, visant l'économie, l'armée et les individus, y compris des mesures à l'encontre du Belarus, de l'Iran et de la Corée du Nord pour leur soutien à la Russie. Ces mesures visent à affaiblir les capacités de guerre de la Russie, les derniers paquets de mesures se concentrant sur les interdictions d'exportation et les mesures visant à empêcher le contournement [19].

L'UE s'est engagée à verser 147,9 milliards d'euros d'aide, dont 50,3 milliards pour le soutien militaire, 77 milliards pour l'aide financière et humanitaire et 17 milliards pour l'aide aux réfugiés. Cette aide comprend les armes, la formation et l'aide d'urgence, ainsi que le soutien aux réfugiés ukrainiens dans le cadre du mécanisme de protection temporaire.

Pour contrer les effets de la guerre, l'UE a réduit ses importations de gaz russe de 40 % en 2021 à 15 % en 2023, diversifiant ainsi ses sources d'énergie. Elle facilite également les exportations de céréales ukrainiennes par le biais de couloirs de solidarité, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire mondiale [20].

Aussi noble que cela puisse paraître et autant que cela corresponde à la perception que Bruxelles a d'elle-même (l'UE étant une force du bien), les critiques du soutien de l'Occident à l'Ukraine soulèvent plusieurs points redoutables. Premièrement, plus la guerre dure, plus l'Ukraine est détruite et plus le nombre de morts ukrainiens augmente. Deuxièmement, plus la guerre dure, plus le risque d'escalade grandit, ce qui représente une menace pour l'ensemble du continent européen. Troisièmement, malgré les rapports des médias traditionnels, la Fédération de Russie semble s'être adaptée à l'idée d'opérer efficacement malgré les sanctions, ce qui pourrait renforcer son économie à court et moyen terme et, plus important encore, la rapprocher de la coopération avec la Chine et la Corée du Nord. Enfin, puisque chaque guerre sert de terrain d'essai pour de nouvelles technologies, les Russes, en particulier les Nord-Coréens et les Chinois, acquièrent des informations inestimables sur la nature de la guerre moderne, souvent qualifiée de prochaine Révolution dans les Affaires Militaires (RAM).

Conclusion

Pour répondre à la question posée au début de cette analyse, "Est-ce que le SAFE peut rendre l'Europe sûre ?", l'auteur de cet article reste sceptique, pour le moins. Il semble que malgré certaines intentions initiales de mettre fin à la guerre en Ukraine dès avril 2022, ce sont les élites européennes, en particulier françaises, allemandes et polonaises, qui militent pour la prolongation, voire l'escalade, de la guerre en Ukraine, potentiellement au détriment de la sécurité de tout le continent européen et définitivement au détriment des Ukrainiens et de leur pays.

Références

1. La Rocca, M. (2025, May 27). Defence, final go-ahead for the SAFE fund. Von der Leyen: “Exceptional measures for exceptional times.” Eunews. https://www.eunews.it/en/2025/05/27/defence-final-go-ahead-for-the-safe-fund-von-der-leyen-exceptional-measures-for-exceptional-times/

2. COUNCIL REGULATION establishing the Security Action for Europe (SAFE) through the reinforcement of European defence industry Instrument. (2025, March 19). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025PC0122&qid=1749479407767

3. Tidey, A. (2025, May 21). Everything you need to know about SAFE, the EU’s €150bn defence instrument. Euronews. https://www.euronews.com/my-europe/2025/05/21/everything-you-need-to-know-about-safe-the-eus-150bn-defence-instrument/

4. Scazzieri, L. (2025, March 26). One step forward for Europe’s defence. Centre for European Reform. https://www.cer.eu/insights/one-step-forward-europes-defence

5. Orbie, J. (2006). Civilian Power Europe: Review of the Original and Current Debates. Cooperation and Conflict, 41(1), 123-128. Sage Publications, Ltd. https://www.jstor.org/stable/45084425

6. Manners, I. (2002). Normative power Europe: A contradiction in terms? Journal of Common Market Studies, 40(2), 235–258.

7. Aggestam, L. (2008). Introduction: Ethical power Europe? International Affairs, 84(1), 1-11. https://www.jstor.org/stable/25144711

8. Smith, K. E. (2005). Beyond the civilian power EU debate. Politique européenne, (17), 63-82. L'Harmattan. https://www.jstor.org/stable/45017750

9. The road to European defence cooperation. (1947). European Defence Agency. https://eda.europa.eu/our-history/our-history.html

10. European Union External Action, (2025, January 30). Missions and Operations. https://www.eeas.europa.eu/eeas/missions-and-operations_en#87694E

11. EU COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY (CSDP) MISSIONS AND OPERATIONS. (2025, April). https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2025/EU-mission-and-operation_2025.pdf

12. Bono, G. (2011). The EU’s Military Operation in Chad and the Central African Republic: An Operation to Save Lives? Journal of Intervention and Statebuilding, 5(1), 23–42. https://doi.org/10.1080/17502977.2011.541781 and Olsen, G. R. (2009). The EU and Military Conflict Management in Africa: For the Good of Africa or Europe? International Peacekeeping, 16(2), 245–260. https://doi.org/10.1080/13533310802685828

13. Dombrowski, P., & Reich, S. (2019). The EU’s maritime operations and the future of European Security: learning from operations Atalanta and Sophia. Comparative European Politics, 17(6), 860–884. https://doi.org/10.1057/S41295-018-0131-4 and Riddervold, M. (2018). Why Not Fight Piracy Through NATO? Explaining the EU’s First Naval Mission: EU NAVFOR Atalanta (pp. 195–217). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66598-6_10

14. Engberg, K. (2013). The EU and Military Operations: A comparative analysis. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203381663/eu-military-operations-katarina-engberg

15. Engberg, K. (2013). The EU and Military Operations: A comparative analysis. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203381663/eu-military-operations-katarina-engberg

16. Dombrowski, P., & Reich, S. (2019). The EU’s maritime operations and the future of European Security: learning from operations Atalanta and Sophia. Comparative European Politics, 17(6), 860–884. https://doi.org/10.1057/S41295-018-0131-4

17. Bono, G. (2011). The EU’s Military Operation in Chad and the Central African Republic: An Operation to Save Lives? Journal of Intervention and Statebuilding, 5(1), 23–42. https://doi.org/10.1080/17502977.2011.541781

18. EU response to Russia’s war of aggression against Ukraine. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-russia-military-aggression-against-ukraine-archive/

19. Russia’s war against Ukraine. (n.d.). https://www.consilium.europa.eu/en/topics/russia-s-war-against-ukraine/

20. https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/where-does-the-eu-s-gas-come-from/

First published in :

World & New World Journal

Le Dr Śliwiński Krzysztof, Feliks, est professeur associé au Département d'études gouvernementales et internationales de l'Université baptiste de Hong Kong (https://gis.hkbu.edu.hk/people/prof-krzysztof-sliwinski.html) et titulaire de la chaire Jean Monnet. Il a obtenu son doctorat à l'Institut des relations internationales de l'Université de Varsovie en 2005. Depuis 2008, il travaille à l'Université baptiste de Hong Kong. Il donne régulièrement des conférences sur l'intégration européenne, la sécurité internationale, les relations internationales et les études mondiales. Ses principaux domaines de recherche comprennent la politique étrangère et la stratégie de sécurité britanniques, la politique étrangère et la stratégie de sécurité polonaises, les études de sécurité et stratégiques, les questions de sécurité traditionnelles et non traditionnelles, l'intelligence artificielle et les relations internationales, la politique européenne et l'Union européenne, les théories de l'intégration européenne, la géopolitique et l'enseignement et l'apprentissage.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!