Energy & Economics

Poliglobalización, Big Tech y América Latina, o qué pasa con la periferia digital cuando el centro se mueve.

Image Source : Shutterstock

Subscribe to our weekly newsletters for free

If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter

your e-mail

Energy & Economics

Image Source : Shutterstock

First Published in: Apr.21,2025

Apr.21, 2025

En lo que va del siglo XXI asistimos a la consolidación de una división internacional del trabajo en la que los resortes de la acumulación de poder económico, político y tecnológico para la gran mayoría de las naciones se desacoplan cada vez más de las capacidades locales y se sitúan en el plano internacional. La competencia cooperativa entre fuerzas oligopólicas que se disputan el control de los activos clave para garantizar la hegemonía mundial (energía, finanzas, tecnología digital, logística, militar y espacial) es uno de los vectores fundamentales de este esquema. La expansión constante de dichas fuerzas se asienta en la interacción constitutiva entre empresas gigantes de sectores estratégicos y los Estados céntricos de la nueva poliglobalización – EE. UU. y China - cuya disputa geopolítica es un factor indisociable del éxito del régimen de acumulación. Los oligopolios y los centros de donde provienen se apropian de las rentas de mercado y de innovación derivadas del nuevo mapa productivo, acumulando un poder estructural y relacional, al decir de Susan Strange, que se distancia significativa y velozmente del resto. De esta manera, tanto las empresas como los estados ajenos a los núcleos van siendo desplazados a posiciones cada vez más dependientes de las tecnologías, bienes y servicios básicos que los oligopolios ganadores producen. Se desplazan, podemos decir, a la nueva gran periferia. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Qué papel juega la tecnología y dónde está América Latina en esta historia?

En la actualidad, Estados Unidos y China están en el centro y el resto del mundo en la periferia. La secretaria general de la UNCTAD Rebecca Grynspan (2023) explica el novedoso surgimiento de “centros dentro de la periferia” a partir del proceso que denomina poliglobalización: tanto el ascenso de China al podio del tablero mundial como la consolidación de polos de alta capacidad productiva y comercial en otras regiones del Asia desafían la sostenibilidad del mundo unipolar post Guerra Fría y las tradicionales divisiones Norte-Sur. En este marco, la histórica dependencia periférica no desaparece, pero cambia de forma y geografía, considerando sobre todo que un mayor número de países desarrollados están pasando a depender productiva y tecnológicamente de países como China más que a la inversa (un caso testigo es el de Alemania en la industria automotriz; Zhang & Lustenberger, 2025). Sin embargo, la periferia no es una cosa homogénea y no todas las regiones y países tienen las mismas capacidades y posibilidades de maniobrar en este esquema en que los puntos de partida marcan notablemente las trayectorias a largo plazo. Los países desarrollados (antes ubicados en el centro) siguen estando mejor preparados que los países en desarrollo para enfrentar los desafíos de su nueva condición. Podemos pensar la configuración periférica en forma de anillos: no hay “semi-periferia”, hay anillos dentro de la periferia. Desde este punto de vista, podríamos decir que la Europa occidental constituye un primer anillo periférico, y el Asia industrializada un segundo anillo. América Latina, en este marco, se ubica como un tercer anillo: posee ciertas capacidades productivas acumuladas pero, por estar más “alejada” del centro en términos de la criticidad de su producción recibe menos los efectos que genera la inserción en las principales cadenas de valor globales en términos de inversión y aprendizaje tecnológico (tal como la economía evolucionista y la teoría latinoamericana del desarrollo vienen marcando hace tiempo, es diferente producir semiconductores, IA o tecnología para el hidrógeno verde como en Taiwán, India o Alemania respectivamente, que ensamblar automóviles como en México y Argentina). En este escenario, la región latinoamericana, históricamente subordinada a un centro (el nor-centro) ahora lo está a dos. China viene estrechando aceleradamente los lazos económicos con la región, fundamentalmente comerciales y de asistencia financiera (Dussel Peters, 2021; Ugarteche y De León, 2020; Villasenin, 2021). Las inversiones directas de China en América Latina y el Caribe, por ejemplo, pasaron de representar menos del 1% de la IED en la re¬gión en 2012 al 10.8% en 2019 (aunque todavía son menores que las originadas en los EE. UU. y la Unión Europea) (Dussel Peters, 2022). El gigante asiático ya es el principal socio comercial de Brasil, profundiza aceleradamente sus relaciones con México, y cada vez más países del continente se suman a la ‘Belt and Road Initiative’, incluida Argentina desde 2022 (los otros dos grandes latinoamericanos no se han unido por el momento). Sin embargo, los beneficios de estas relaciones para la región son aún ambivalentes: por un lado, han habilitado una menor dependencia financiera respecto a los EE. UU. – objetivo nada menor - pero no redundan hasta el momento en desarrollos de mayor valor agregado como la diversificación o complejización de las exportaciones (más bien han tendido a reforzar la inclinación a la reprimarización de las economías locales) (Wainer, 2023; Alami et al., 2025).

La dinámica actual de la industria tecnológica es especialmente ilustrativa del panorama general descripto, y en función de ello la tomamos como punto de observación. Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, Alibaba, Tencent y Huawei - las gigantes tecnológicas insignia de EE. UU. y China mejor conocidas como ‘Big Tech’ (BT) - funcionan conjuntamente como un oligopolio global que va relegando a la región latinoamericana a la provisión de datos, y precipitando el pasaje del resto de las potencias industriales de innovadoras a adoptantes de tecnologías, es decir, a un plano de subsidiariedad. A este cuadro debemos sumar a Nvidia, el universo Musk o DeepSeek, entre otras firmas cuyos productos y ejecutivos tienen un peso propio en la cadena global de la decisión tecnológica, más allá incluso de sus participaciones específicas de mercado. Ningún país fuera de EE. UU. y China tiene empresas líderes en IA, computación en la nube, conocimiento autónomo en chips de avanzada o campeones en 5G (salvo Ericsson, en este último sector, que continúa siendo sueca. Valga mencionar que el caso de Nokia no cuenta porque, aunque su perfil productivo y de marca sigue concentrado en Noruega, el mayor porcentaje accionario es propiedad de Black Rock). Un ejemplo de desafío interesante pero fallido a la dominación de las BT en proyectos de gran escala es la nube federada europea Gaia-X (European Association for Data and Cloud AISBL, https://gaia-x.eu/about/). Promovida originalmente por los ministros de economía de Alemania y Francia, se trata de una asociación internacional sin ánimo de lucro que reúne a compañías, entidades estatales y del tercer sector vinculadas al desarrollo industrial y tecnológico europeo (como SAP, Siemens, la Fraunhofer-Gesellschaft o el Servicio Nacional de Datos de Luxemburgo, junto a cientos de PyMEs). Su finalidad es integrar capacidades para generar una gran infraestructura compartida de computación en la nube que permita a empresas y organismos públicos almacenar y desarrollar aplicaciones en forma segura (esto es, independiente de servidores radicados fuera del continente que no cumplen con los estándares europeos de protección de datos). En suma, que permita competir con las gigantes estadounidenses hasta lograr instalar un “estándar de oro” en seguridad de datos que tienda a excluirlas, partiendo de la preocupación declarada de los gobiernos europeos por la soberanía digital en la región. La estrategia conceptualmente seductora de poner sobre una misma plataforma las capacidades complementarias de empresas locales de distintos tamaños y ofrecer productos combinados, funcionó en un principio como zanahoria para la industria (más de 300 miembros se sumaron, habiendo sido inicialmente 22). Pero con el paso del tiempo, hasta los gobiernos con mayor prédica soberanista rechazaron adoptarla como proveedor principal: Alemania, por ejemplo, concretó un acuerdo por 3000 millones de euros con Oracle Cloud (aliada estratégica de AWS, Microsoft y Nvidia) para la provisión de servicios de nube en 2024. Y hasta el día de hoy las gigantes estadounidenses continúan controlando el 70% del mercado europeo de nube (Gooding, 2024). Gaia es un valioso proyecto de más de 5 años de existencia, pero de alcance real francamente limitado (también a consecuencia, cabe decir, de la propia avanzada de las gigantes, que ofrecen cada vez más servicios destinados a la “territorialización” de los datos; e.g. https://www.oracle.com/cloud/sovereign-cloud/what-is-sovereign-cloud/). En la actualidad, las potencias industriales europeas no controlan la oferta ni la circulación ni la demanda de tecnologías digitales, y los jugadores asiáticos de peso –como India o Taiwán- conforman eslabones intermedios de la cadena de valor occidental o China dependiendo del caso. Este tipo de desplazamientos no resulta tan extraño si observamos la dinámica oligopólica que gobierna la economía mundial en la actualidad, e involucra el liderazgo de los países céntricos en todos los sectores estratégicos. En particular, en la economía digital. El oligopolio es una forma de mercado en la que pocas empresas controlan la oferta de determinados bienes y/o servicios, es decir, un mercado de gran porte dominado por un pequeño número de grandes vendedores que habitualmente están, a su vez, vinculados entre sí. Oligopolios hay por todas partes (petróleo, automotriz, telecomunicaciones, entre otros) pero, en ciertos sectores productivos, rasgos estructurales como la hiper escala a la que es viable y rentable producir, el ritmo de innovación que requiere la expansión sectorial o la importancia de la reputación de marca, impulsan la conformación de oligopolios “naturales” (ON): mercados donde la competencia abierta (varios actores más pequeños produciendo lo mismo y eventualmente rotando sus participaciones en el tiempo) tendería a obstaculizar la producción eficiente, por lo tanto es “naturalmente” bajo el número de empresas capaces de minimizar el costo total de la industria dadas las elevadas barreras de entrada que logran establecer. Cada actor del ON ejerce un poder de mercado considerable que le permite desarrollar capacidades productivas y tecnológicas en forma privilegiada durante largos periodos de tiempo, por lo tanto, el umbral mínimo se va tornando cada vez más difícil de superar para los actores ajenos al oligopolio. Tal es el caso de los sectores de explotación de recursos naturales críticos y escasos (como el litio), la generación y provisión de energía (parques eólicos), de grandes infraestructuras físicas y ciberfísicas para la logística (puertos comerciales y puentes oceánicos, 5G o cables submarinos de internet), o de las tecnologías digitales transversales (como IA, ‘big data’ o computación en la nube). Todos ellos requieren enormes inversiones iniciales, ‘know how’ acumulado, alta capacidad de comercialización y poder de retención de rentas (lo que incluye barreras legales “artificiales” como la posesión de derechos de propiedad intelectual, secreto industrial y distintos mecanismos de apropiación de las rentas de la innovación). No es lo mismo disponer de petróleo en tu territorio y desarrollar o convocar empresas para explotarlo (lo que varios países con ese recurso hacen, con distintas compañías de distinta envergadura) que desarrollar poderosos modelos de IA con los datos de 20 años de toda la internet pública (lo que solo OpenAI-Microsoft de EE. UU. lograron originalmente con chat-GPT, aunque los datos provengan de millones de ciudadanos del mundo). De hecho, capacidades comparables en IA solo han sido alcanzadas hasta ahora por los modelos de Gemini –Google- y el de código abierto DeepSeek desarrollado recientemente en China a partir de las sanciones de EE. UU. contra la adquisición de chips Nvidia. En un oligopolio tecnológico, la capacidad diferencial de inversión e innovación otorga a las compañías un importante poder prospectivo: pueden invertir sumas exorbitantes en I+D y adquisiciones de ‘start ups’ para desarrollar innovaciones que verán sus frutos 10 años después, luego de múltiples intentos fallidos que cuestan millones, logrando moldear así también los mercados del futuro (Google, por ejemplo, invierte fuertemente en desarrollos para la IA desde la década de los ’90, y en determinados periodos ha llegado a adquirir una ‘start up’ por semana). Adicionalmente, los actores de un oligopolio natural se encargan de excluir a competidores potenciales que no integran el oligopolio a través de mecanismos más espurios como colusión o lobby, entre otros (Borrastero y Juncos, 2024). En la actualidad, en virtud de la amplitud productiva y geográfica de las cadenas globales de valor y la extrema concentración de las capacidades de inversión propia del capitalismo financiero, cada vez más mercados tienden a estructurarse como ON. Especialmente el de las tecnologías digitales. Sólo Amazon, Microsoft, Alibaba y Google juntas dominan el 75% del mercado mundial de computación en la nube (con participaciones del 47.8%, 15.5%, 7.7% y 4% respectivamente, según Gartner, 2024), cuya importancia es crucial para otros desarrollos como la IA generativa. En los años previos a la pandemia de COVID-19 Google, Facebook, Amazon y Microsoft se convirtieron también en propietarios o arrendatarios de más de la mitad del ancho de banda submarino (el mercado de los cables submarinos de internet ha estado históricamente controlado por estados y grandes compañías de telecomunicaciones como NEC, Alcatel o Fujitsu, conformando la infraestructura básica del tráfico de datos hasta la actualidad) (Business Research Insights, 2025). Huawei es el mayor proveedor mundial de equipos de telecomunicaciones, fundamentalmente para 5G y teléfonos inteligentes, con un 28% de la participación del mercado y más de 4 mil patentes (Merino et al., 2023), lo que explica la insistencia de Donald Trump en fijarlo como blanco material y simbólico de la guerra comercial contra China. El hecho de que las ‘Big Tech’ comparten dominios tecnológicos y de mercado más allá de especializarse en nichos particulares, impulsa una intensa carrera competitiva interna que, a diferencia de los casos de monopolio, canaliza la innovación permanente. Lo que implica que además de competir por superar a sus rivales directas, también cooperan intensamente entre ellas para mantener su liderazgo global a distancia del resto del mercado: cada firma desarrolla funciones de interoperabilidad para garantizar el buen funcionamiento de sus aplicaciones sobre las plataformas de las otras, y comparten proyectos ‘open source’ en el repositorio GitHub hoy propiedad de Microsoft, por ejemplo. Microsoft ha contribuido significativamente al desarrollo de la IA en China a través de su laboratorio Microsoft Research Asia instalado en Beijing y colaboraciones con instituciones chinas como la Universidad Nacional de la Defensa (Hung, 2025), lo que ni el estado norteamericano ni el chino han impedido. Desde antes de desatarse la disputa geopolítica abierta, los estados céntricos impulsan iniciativas directamente orientadas al crecimiento y globalización de sus empresas tecnológicas como la Ruta de la Seda Digital en China (Borrastero, 2024) o el mismo Silicon Valley (nunca está de más seguir recordando aquello de cuánta inversión estatal en I+D hay dentro de un iPhone; Mazzucato, 2013). Y lo que cada estado ha hecho para fortalecerse tecnológicamente ha terminado beneficiando de algún modo al otro: pensemos, por ejemplo, que lo que la aduana de China clasifica como "empresas de inversión extranjera" son mayoritariamente estadounidenses y poseen tres cuartas partes de los productos de alta tecnología más avanzados del país, que incluyen sus voluminosas exportaciones de productos electrónicos que en muchos casos implican la importación de componentes clave desde EE. UU., el montaje final en China por una empresa extranjera como Foxconn –que ensambla los iPhone de Apple- y luego su exportación. Paralelamente, las empresas privadas chinas también han aumentado su participación en estas exportaciones clave, pasando de prácticamente nada en la década de 1990 a más del 20% en la actualidad (Kenji Starrs, 2025). La deslocalización de la producción tecnológica de EE. UU. ha ayudado a EE. UU. a producir más barato para continuar liderando, y ha ayudado a China a aprender para empezar a liderar también. Como se ve, los actores de un oligopolio tecnológico global (OTG) son estrechamente interdependientes. Cuadro al que debemos añadir la relación simbiótica cada vez más descarnada entre gobiernos dominantes e individuos interesados, como en el caso testigo de Trump-Musk. Ya no hablamos solamente de “complejos público-privados”, “puertas giratorias” o “relaciones carnales”. Estas nociones representan vínculos muy estrechos pero entre partes separadas. Hablamos de un tipo de fusión (o confusión) entre un ínfimo puñado de actores públicos y actores privados con poder de gobernar las cadenas de valor globales estratégicas y establecer las reglas del juego para el mundo. Por su parte, China se caracteriza por lo que Weber y Qi (2022) denominan una “economía de mercado constituida por el Estado” (‘State-constituted market economy’): un Estado fuerte profundamente entrelazado con una economía fundamentalmente mercantilizada, que asume un balance economía-política algo diferente pero que da como resultado un poderío global difícil de desafiar. Se trata, en suma, de un esquema de competencia para pocos, muy pocos, que genera una espiral de éxitos apalancados, donde los estados céntricos tienen un papel crucial.

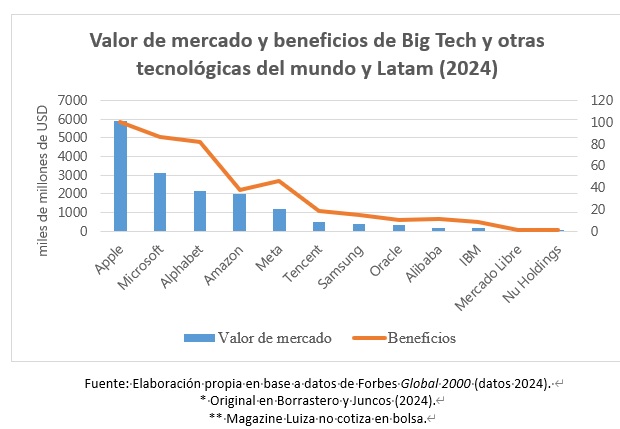

Un esquema como este refuerza la histórica condición periférica de América Latina. Las empresas del OTG operan en forma directa en el territorio (instalan data centers, tienen filiales, prestan servicios, entre otras cosas) pero requieren también de actores regionales que amplifiquen la generación de datos autóctonos, el consumo pago y a gran escala de las infraestructuras tecnológicas de las BT, y la difusión global de su modelo de negocios. El uso doméstico gratuito de aplicaciones de correo electrónico o redes sociales habilita la captura de datos, pero no la monetización de los activos digitales, cuyo ingente volumen proviene de los servicios al sector empresarial y los gobiernos (como alguien graficó por ahí, Amazon es famosa por su tienda, pero rica por sus servidores; Lacort, 2021). En América Latina existe un manojo de grandes compañías tecnológicas -las conocidas como “tecnolatinas”- que replican los modelos de ‘e-marketplace’, ‘fintech’ o desarrollo de criptomonedas característicos de las BT, logrando destacar como campeones en la liga regional a muy buena distancia del resto. Sin embargo, continúan siendo usuarias dependientes de las tecnologías fundamentales que el OTG produce. Mercado Libre, de origen argentino, es la plataforma digital más grande y utilizada en el continente, la de mayor valor de mercado y la primera en cotizar en el Nasdaq. Copia de Alibaba, se trata de un ‘marketplace’ con un sistema de pagos y créditos en línea, divisiones de desarrollo y servicios tecnológicos, y una amplia infraestructura de logística comercial terrestre. Para el almacenamiento y gestión de sus datos, MercadoLibre es cliente de la nube Amazon Web Services (AWS): procesa más de 40 compras por segundo en 18 países y ha migrado más de 5,000 bases de datos a Amazon DynamoDB (AWS, 2021), y en 2024 utilizaba casi una decena de servicios de la gran compañía con la que estableció un convenio para reducir en un 13% sus gastos en cómputo de datos (AWS, 2024). Las otras dos campeonas regionales, ambas de origen brasileño, también mantienen fuertes lazos con las BT: el ‘marketplace’ Magazine Luiza está basado en Google Cloud; y la gran banca netamente digital Nubank (de Nu Holdings) es cliente de AWS, ha sido invertida por Warren Buffett, Tencent Holdings o Sequoia Capital, y varios de sus ejecutivos han trabajado en Google, Facebook, Amazon y Alibaba. En el gráfico siguiente puede apreciarse la desbalanceada relación en valor de mercado y beneficios entre las firmas del OTG, otras grandes tecnológicas del mundo y dos de las campeonas de Latinoamérica en orden descendente:

Las firmas regionales, a su vez, capturan datos de infinidad de usuarios latinos, adquieren ‘start ups’ locales, trabajan en redes de investigación científica y operan con los gobiernos accediendo a beneficios fiscales y sobre todo regulatorios, mecanismos que habilitan su paulatina gigantización (Borrastero y Juncos, 2024). En síntesis, forman parte de esta suerte de oligopolio estratificado que las ‘Big Tech’ lideran y las tecnolatinas alimentan obteniendo su tajada regional. Lejos de resultar un terreno marginal, pese a su participación relativamente baja en el tráfico transfronterizo mundial de datos comparada con Asia o Europa (UNCTAD, 2021), América Latina constituye un importante mercado a conquistar, incluyendo a los sectores de recursos clave en las estrategias de integración vertical de las BT como el litio: como ejemplo ilustrativo, Tesla es uno de los principales compradores de Arcadium Litium que explota los salares del norte argentino, y junto a otros magnates tecnológicos como Bill Gates se están planificando nuevas inversiones directas y en empresas de tecnologías asociadas a la explotación (como Lake Resources, que trabaja sobre técnicas de reducción del consumo de agua dulce en la extracción del mineral) (López King, 2025). Las BT conforman verdaderos ecosistemas globales de captura de recursos y rentabilización de activos informacionales, asistidas por estados y empresas de todo el mundo.

Uno de los problemas centrales de las dinámicas que se vienen describiendo es la profundización de la división internacional del aprendizaje que, si era ya muy desigual, continúa creciendo a pasos agigantados mientras el aprendizaje tecnológico es cada vez más fundamental para la creación de valor y los Estados periféricos tienen cada vez menos posibilidades de lidiar con corporaciones cada vez más grandes. En este contexto, los países de la periferia corren el peligro de convertirse en meros proveedores de materia prima informacional para las plataformas desarrolladas en los centros y verse obligados a pagar por la inteligencia digital obtenida a partir de ellos, mientras la hiper concentración industrial torna cada vez más difícil que el mercado resuelva por su parte estos problemas estructurales. La renta corresponde a un ingreso que deriva del control de un activo escaso y estratégico. El control oligopólico de los centros sobre activos generadores de rentas impulsa endógenamente la concentración de la renta en las regiones centrales, y el resultado en términos de distribución de ingresos inter e intra-naciones es la profundización de las desigualdades a todo nivel (UNCTAD, 2021; Milanovic, 2019; Torres y Ahumada, 2022). Otro de los problemas de la escala a la que han llegado los actores dominantes y la penetración de sus infraestructuras digitales, es lo difícil que resulta volver atrás tecnológicamente, en términos de cómo generar y proveer servicios de otra manera con la misma calidad y alcance (supongamos, para generar vías alternativas de tráfico de datos a través del globo, o producir IA de clase mundial para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades huérfanas, sin apelar en algún punto a los recursos tecnológicos del oligopolio). Cómo las sociedades del mundo pueden aprovechar las capacidades tecnológicas acumuladas para fines colectivos y sin depender tan agudamente de decisiones políticas y mercantiles heteronormadas. La lista de riesgos sistémicos es bien larga y no hay espacio aquí para profundizar en las dimensiones políticas más amplias del asunto. Pero interesa marcar particularmente estos dos riesgos vinculados a la organización tecno-económica del presente por su incidencia en la posibilidad de gestar alternativas concretas.

América Latina no goza de ninguna especie de poder estructural (el de moldear las reglas del juego en términos productivos, financieros, de garante de la seguridad, o de control del conocimiento y la cultura a nivel internacional) como tampoco de poder relacional respecto a otras regiones con capacidades tecno-productivas acumuladas (el de influir sobre otros actores logrando que hagan algo que de otro modo no harían, siguiendo la clasificación de Strange, 1988). Este ensayo quizás exhibe más pesimismo de la razón que optimismo de la voluntad respecto al orden mundial en el que América Latina debe construir un nuevo lugar. Pero está claro que el continente puede explotar el potencial de negociación que le confiere el hecho de ser un espacio grandemente apetecido por las múltiples razones que hemos señalado y muchas más (incluyendo la de ser, hasta ahora, un territorio sin guerras militares). En el marco del “divide y vencerás” propio de la batalla inter-centros intensificada, las estrategias de alineación absoluta con una de las potencias no son las más inteligentes. La economía de oligopolios globales profundizará la condición periférica de América Latina si los países de la región no adoptan una política solidaria de no alineación – o polialineación – que les permita consolidar umbrales mínimos de soberanía tecnológica. De la adopción dependiente a la adopción soberana (decidir qué y cómo adoptar para aprender) y de allí a la emancipación (integrar y desarrollar lo necesario para el bienestar del pueblo). En Brasil se están llevando a cabo diversos proyectos orientados al desarrollo de una economía de datos soberana, liderados por el Estado en colaboración con el sector PyME y la academia (Gonzalo y Borrastero, en prensa), así como iniciativas de construcción de grandes redes de infraestructura tecnológica y energética que aprovechen las capacidades tecno-productivas atesoradas durante décadas por Petrobras, el BNDES, el consejo nacional de investigaciones y fondos estatales de capital de riesgo (Alami et al., 2025). México y Colombia transitan procesos políticos concretamente inspirados en los idearios de la casa común y el cuidado de la tierra virtual, que proponen la unión continental en general, y fuertes regulaciones a las grandes empresas tecnológicas en particular (BBC News Mundo, 2025; Forbes Centroamérica, 2025; Gobierno de Colombia, 2024; Presidencia de Colombia, 2025; Wired, 2025). En Argentina existen múltiples proyectos de desarrollo digital que combinan marcos de política orientados al aprovechamiento autónomo de la capacidad productiva que el país ha logrado acumular desde los años ’40 (Gonzalo y Borrastero, 2023), aunque su puesta en marcha ha sido impedida por el gobierno pro-Trump de Javier Milei.

Mientras se escriben estas líneas, las bolsas de valores del planeta se desploman en medio de la guerra de aranceles declarada por EE. UU., que obliga a todo el mundo a acomodarse. Incluidas las propias “7 magníficas” (Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, Nvidia y Tesla) que han perdido miles de millones en pocos días. Y emerge la pregunta por el surgimiento de un nuevo orden económico internacional. Si se trata de un punto de bifurcación o un episodio recargado de la disputa geopolítica no es posible saberlo todavía. Lo que sí podemos advertir es que el control global de los activos estratégicos para el desarrollo ubica al OTG y a los centros en posiciones de ventaja estructural para liderar las cadenas de valor a largo plazo mientras, al mismo tiempo, la policrisis abre oportunidades a las regiones marginadas para aprovechar el ‘momentum’ e instalar demandas propias. En el capitalismo financiero no todo se juega en la arena del valor de mercado y, ante la inestabilidad múltiple y generalizada, la autodeterminación sigue siendo sin duda una de las vacunas más poderosas.

Alami, I., DiCarlo, J., Rolf, S. & Schindler, S. (2025). The New Frontline. The US-China battle for control of global networks. In Transnational Institute, State of Power 2025. Geopolitics of Capitalism, Ch. 2. AWS (2024). Mercado Libre acelera el time to market con servicios de la nube de AWS. Amazon Web Services. Recuperado de: https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/mercado-libre-migration/. AWS (2021). Mercado Libre escala su negocio y mejora su fiabilidad al migrar 5000 bases de datos a Amazon DynamoDB. Recuperado de: https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/mercado-libre-dynamodb/. BBC News Mundo (2025). Plan México: cómo es el ambicioso proyecto de Claudia Sheinbaum para colocar a su país entre las 10 principales economías del mundo. BBC News Mundo, 15 Enero 2025. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/articles/cre8ze0dvdno. Borrastero, C. (2024). Estado, empresas y factores geopolíticos en el sendero de desarrollo de las redes 5G en Argentina. Estudios Sociales del Estado, 10(19), pp. 104-138. Borrastero, C. y Juncos, I. (2024). El Oligopolio Tecnológico Global, la periferia digital y América Latina. Desarrollo Económico, 64(243), pp. 110-136. Business Research Insights (2025). Submarine Cable Market Size, Share, Growth and Industry Analysis, By Type (Impregnated Paper Insulated Cable, Oil-filled Cable), By Application (Shallow Sea, Deep Sea), and Regional Insight and Forecast to 2033). Retrieved from: https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/submarine-cable-market-121770 Dussel Peters, E. (2022). Capitalismo con características chinas. Conceptos y desa¬rrollo en la tercera década del siglo XXI. El Trimestre Económico, 89(354). Dussel Peters, E. (2021). Monitor de la OFDI China en América Latina y el Caribe 2021. Recuperado de: https://www.redalc-china.org/monitor/images/pdfs/menuprincipal /DusselPeters_MonitorOFDI_2021_Esp.pdf Forbes Centroamérica (2025). Petro aboga por la colaboración entre países ante tensión entre multilateralismo y soledad. Forbes Centroamérica, 9 Abril 2025. Recuperado de: https://forbescentroamerica.com/2025/04/09/petro-aboga-por-la-colaboracion-entre-paises-ante-tension-entre-multilateralismo-y-soledad. Gartner (2024). Gartner Says Worldwide IaaS Public Cloud Services Revenue Grew 16.2% in 2023. Retrieved from: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-07-22-gartner-says-worldwide-iaas-public-cloud-services-revenue-grew-16-point-2-percent-in-2023 Gonzalo, M. y Borrastero, C. (2025). América Latina y la “Economía de datos”: definiciones, temas de agenda e implicancias de política, en Lastres, H. y Cassiolato, J. Economia Política de Dados e Soberania Digital: conceitos, desafios e experiências no mundo, ContraCorrente, en prensa. Gonzalo, M. y Borrastero, C. (2023). Misión 7 “Profundizar el avance de la digitalización escalando la estructura productiva y empresarial nacional”. En Argentina Productiva 2030 - Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico. Ministerio de Economía de la Nación, Argentina. Gooding, M. (2024). Gaia-X: Has Europe's grand digital infrastructure project hit the buffers?. Data Center Dynamics, May 13th 2024. Retrieved from: https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/gaia-x-has-europes-grand-digital-infrastructure-project-hit-the-buffers/ Grynspan, R. (2023). Globalización dislocada: Prebisch, desbalances comerciales y el futuro de la economía global. Revista de la CEPAL, 141, 45-56. Gobierno de Colombia (2024). Estrategia Nacional Digital de Colombia 2023-2026. Recuperado de: https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-334120_recurso_1.pdf. Hung, K. (2025). Beyond Big Tech Geopolitics. Moving Towards Local and People-Centred Artificial Intelligence. In Transnational Institute, State of Power 2025. Geopolitics of Capitalism, Ch. 10. Kenji Starrs, S. (2025). Can China Challenge the US Empire?. In Transnational Institute, State of Power 2025. Geopolitics of Capitalism, Ch. 6. Lacort, J. (2021). Así es como gana dinero Amazon: cada vez más nube y un futuro de producciones audiovisuals. Xataka, 3 Febrero 2021. Recuperado de: https://www.xataka.com/empresas-y-economia/asi-como-gana-dinero-amazon-cada-vez-nube-futuro-producciones-audiovisuales-1 López King. E. (2025). Litio: Argentina pudo unir a Elon Musk y a Bill Gates en una inversión clave en la que ambos coinciden. Litio.com.ar. Recuperado de: https://litio.com.ar/litio-argentina-pudo-unir-a-elon-musk-y-a-bill-gates-en-una-inversion-clave-en-la-que-ambos-coinciden/ Mazzucato, M. (2013). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. London: Anthem Press. Merino, G., Bilmes, J. y Barrenegoa, A. (2023). Economía en el (des)orden mundial: Ascenso de China, estancamiento del norte global y nuevo paradigma tecno-económico en disputa. Instituto Tricontinental de Investigación Social, Cuaderno 5. Milanovic, B. (2019). Capitalism, Alone. The Future of the System That Rules the World. Harvard University Press. Presidencia de Colombia (2025). Intervención del Presidente Gustavo Petro Urrego durante la plenaria IX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Tegucigalpa, 9 de Abril de 2025. Recuperado de: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1727297164867599 Strange, S. (1988). States and Markets. An introduction to International Political Economy. Pinter Publishers, London. Torres, M. y Ahumada, J. M. (2022). Las relaciones centro-periferia en el siglo XXI. El Trimestre Económico, LXXXIX (1), 53, 151-195. Ugarteche, Ó. y De León, C. (2020). El financiamiento de China a América Latina. http://www.obela.org/analisis/el-financiamiento-de-china-a-ame¬rica-latina#:~:text=EnLatinoaméricaexisten4sucursales,en Brasil%2C Chile y Perú UNCTAD (2021). Digital Economy Report 2021. Cross-border data flows and development: For whom the data flow. Recuperado de https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2021. Villasenin, L. (2021). Las oportunidades de América Latina en su relación con China en el siglo XXI. Interacción Sino-Iberoamericana / Sino-Iberoamerican Interaction, 1(1). Wainer, A. (2023). ¿Un puente al desarrollo? Cambios en el comercio de América Latina con Estados Unidos y China. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 54(213). Weber, I. & Qi, H. (2022). The state-constituted market economy: A conceptual framework for China’s state–market relations. Economics Department Working Paper Series, 319, University of Massachusetts Amherst. Wired (2025). Claudia Sheinbaum propone aumentar los impuestos a plataformas como Google, Netflix y Amazon en México. Wired.es, 17 Febrero 2025. Recuperado de: https://es.wired.com/articulos/claudia-sheinbaum-propone-aumentar-los-impuestos-a-plataformas-como-google-netflix-y-amazon-en-mexico. Zhang, Y. & Lustenberger, U. (2025). Balancing Protectionism and Innovation: The Future of the European Automotive Industry in the Age of Chinese Electric Vehicles. Singularity Academy Frontier Review, #20250219.

First published in :

World & New World Journal

Carina Borrastero es Investigadora Asociada del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Tiene un doctorado. en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es Profesora de Economía Industrial de la Universidad Nacional de Córdoba. Su investigación se centra en la economía digital, el desarrollo productivo y las políticas estatales en América Latina y el mundo. Ha publicado extensamente en revistas académicas, libros y medios académicos, y ha asesorado a instituciones públicas en Argentina y Brasil en el desarrollo de planes estratégicos.

Unlock articles by signing up or logging in.

Become a member for unrestricted reading!